一个传统的闽南人,一生总是和拜拜脱不了干系

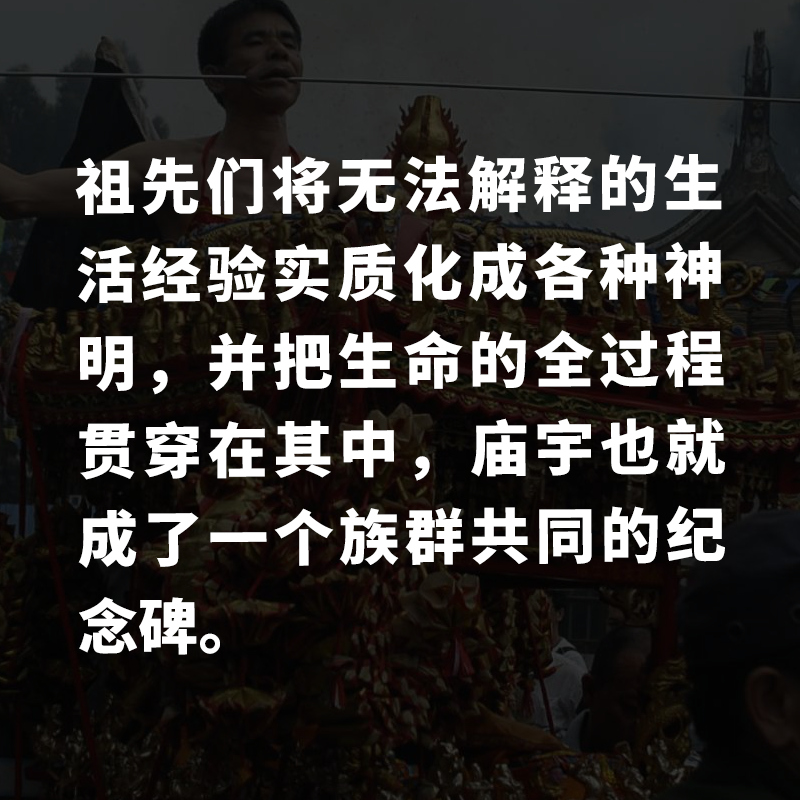

厦门的村庄巡境活动 | 摄影:tony

民间信仰通常是简单质朴追求实用的,其核心来源于传统实用主义的“巫”。其实“巫”并不是一个坏词,它上面一横代表天,下面一横代表地,中间起舞的两个人在天地间构建了一条通途,其作用也就体现在“法”上。“巫”之所以隐入历史帷幕,是因为历来的信仰,都是要经历“规范化”的宗教改造的,而它作为发源于民间的信仰,经常成为历代官方集团所打击的对象。为了信仰的延续,也就将其稍作改变,归到所谓“正统”的宗教信仰里。所以我们现在所看到的民间信仰总是需要包藏在主流宗教里,以至不了解的人常常容易忽略掉它的存在,但民间信仰作为厦门这座岛屿上隐性的精神系统一直保留到了现在。

厦门的年节,跟闽南其他的地方是一样的,基本都是在各种拜拜中度过。毕竟,在这么一个耕地并不多,要去风浪里讨饭吃的地方,人们要好好生活下去,是亟需信念感的。这里多数人的童年基本上多有被爷爷奶奶辈领着去各种庙拜拜的记忆,庙里各种奇特的装饰、特别的仪式与神像,也启蒙了我现在的美术观。

突然间想起来,从小到大我的日常娱乐,多半在拜拜活动里就能解决了。火堆、鞭炮、油炬(夜间游神用的火炬),给我带来了光与热的直接体验;大鼓吹、哪吒鼓就很能带动现场的节奏;而体能的宣泄,抬抬神轿犁几趟就有了;最后还能跟朋友吃顿香桌把肚子撑起来,全程下来是像一种全包裹式的感官体验。虽然随着城市开发的步伐,原始的社群聚落逐渐分解,拜拜的活动已经不似小时候那么热烈了,但在高楼街巷的角角落落里,还是能找到厦门的民间信仰痕迹。社区的共同精神、生死之间的相互怜悯、原乡的精神怀抱,也就都在里面了。

以下,是我总结的几个最具代表性的闽南民间信仰,也许大家从中可以一窥究竟。

石狮公 – 街巷的厌胜

正是因为生活在被未知包裹着的海屿上,便很容易造就万物有灵的信仰的习惯。在被严重挤压的生活空间里,厦门人是笃信风水的,尤其在多个路口汇集相冲的地方,往往是容易发生事故与冲突的,被称为 “路煞” ,对于路冲的化解方式,就是立一只石狮子,让它冲着路口以化解煞气。这种靠更强的力量来镇压煞气的做法,有个古老的称呼,叫做 “厌胜” 。

因此,在厦门老城区的巷子里闲逛,偶尔能见到一些点着红色电蜡烛的街边神龛,探头去看,会发现里面蹲着一只石狮子,有的已经风化到只剩轮廓,就如同街巷里民间信仰的微光,它们像邻居一样驻守在路口,邻里们称它为 “石狮公” 。

八卦埕的石狮公,前面的香炉里,还有人给他们供烟抽

街巷里一处已经没人供奉的石狮公

田头妈 - 孤独的骸骨崇拜

曾厝垵村口的天上圣妈宫 | 图源:google map

或许是出于生命之间的互相怜惜,这些被收入金瓮安放的遗骨好像还会特别保佑这些祀奉他们的人,有些渔船在安葬完这类 “人客公(被捡到的尸骸的民间称呼,加个“公”字显得尊重)” 以后往往会被回报以一次大丰收,除此人们还会向它们祈求一些偏门的小愿望,例如希望能赌赢一次或者找某人讨债,但应验后也是需要更加用力报答的。

大道公与妈祖婆 - 庙里的拉郎配

厦门岛上的村社庙宇里供奉最多的神明组合就是保生大帝与天上圣母,一个俗称 “大道公” ,一个俗称 “妈祖婆” 。

大道公相传出生于宋太平兴国四年(979年)三月十五日,妈祖婆相传出生于宋建隆元年(960年)三月二十三,两个人的年纪差了快二十岁,殒化成神的年纪更相差甚远,可以肯定的是他们没有见过面。但作为名镇一方的地方神明,一个是医巫并灵的医生,一个是擅长预言、能够化身到海上拯救船难的巫女,在他们成神后的七百年,却在民间传说里被说成一对相亲不成而反目的对象。

幷坐在一起的大道公与妈祖婆

大道公与妈祖婆他们男的没娶,女的未嫁,难免就要被后来的好事者凑成一对。作为在厦门岛上,被供奉的庙宇密度最高的一组神明,可见凑 CP 这件事,自古便有。

在他们俩的(厦门古早本土同人)传说中,那天妈祖婆刚跟大道公相完亲的回家路上,目睹了母羊生子的艰难,于是便打了退堂鼓悔了婚,从此以后两人就结了仇,斗起了法:大道公在妈祖婆出门的三月二十三那天下起大雨,要把妈祖美妆打花;而妈祖则在大道公出门的三月十五刮起大风,要把他的帽子吹飞、胡子吹乱。

但到了现在,粉丝团为了维护自家偶像神明的人设,很多新时代的信徒是很排斥这个污点设定的。不过在没有天气预报的古早时期,农历三月十五多风的 “真人暴” 与三月二十三多雨的“妈祖暴”却是真实存在的,可见于清嘉庆年间吴堂所修的 《同安县志》 ,大道公与妈祖斗法的传说正是脱胎于这个民间气象经验。

虽然两人互相置着气,但到了厦门岛上,他们就得和谐共处了,海边的人们把他们都供奉到了同一个龛子里,这正是民间信仰的可爱之处,因为他们既希望大道公保庇自己的身体无恙,也希望妈祖婆能够保庇风平浪静航行安全。然后在他们之间摆着一尊叫做三元帅的孩童神,原本毫无相关的三个人,就这么被凑成了一家人。

济善保生堂 - 入乡随俗的福州信仰

保生堂入口跟人一样高大的福州 “塔骨”

这个地方被称为福州会馆。早期福州人以三把刀(剪刀、菜刀、剃头刀)闯码头,这间会馆亦脱胎于 1914 年开设于厦门的福州菜馆 “南轩酒家” 。这群来厦门闯码头的福州人也把家乡神明搬来了这里,用他们熟悉的神明来化解乡愁,团结同乡。

其实保生堂是各式福州庙宇的大集合,中间是三皇殿手持盘古宝印的猎神车山府陈六公,左侧是开化坛东岱李千岁的刑堂,神桌下还藏着一座迷你监牢,右侧则是毓麟宫保护妇幼的临水陈夫人,两壁绘着三十六宫婆姐。

东岱(泰山)李千岁军机刑堂案下的男女监狱,估计日落后便有一场监狱风云在里面

保生堂里的先贤照片,还有土地师的塑像

坛内 – 藏于城市的神秘组织

“坛内” 是在厦门村社里曾经广泛存在一个神秘的宗教组织,是乡社神明的精神延伸。坛内的成员被称为法官。他们以念咒驱邪为己任,敲打长柄鼓口,诵神明史诗,以无形的五营兵马结界守护村庄。

莲坂埭头慈济宫的犒将仪式,坛内在庙前的拜亭里铺上草席,请出三十六位官将、中坛哪吒三太子与下坛黑虎将军,并在每位面前斟满一碗肉酒,赏到高潮,还会帮他们推杯换盏,让他们酒足饭饱,好去镇守村庄的五方。

19世纪末荷兰著名的汉学家高延 (Jan Jakob Maria de Groot) 在对厦门的宗教田野调查笔记里就有提到这么一个群体,连同法官一起提到的还有乩童。乩 (jī) 童是神明的容器,神明通过乩童的上身来发表预言或者对宗教活动作出指示,而随行的法官也会通过观察乩童的举止来判断是否是真的神明来降驾,实际上也起到了互相监督的作用。至于乩童的来源,则起源于佛教瑜伽法里的用童子来占卜吉凶的阿尾奢法。

海沧三都瑞青宫的乩童穿口针 | 摄影:tony

“坛内”的信仰广泛流传于漳州、厦门、同安三地,但名称与行法方式有所不一样,漳州称为 “三坛” ,同安称为 “五营” 。而坐镇中营的便是哪吒三太子,这也是为什么闽南地区哪吒信仰会如此兴盛的原因。而哪吒信仰的源流也与宋元时期在江南地区流行的瑜伽教有着一定的关系。

笔者所收藏的图轴中“三坛”的形象 中间六臂(实际应是八臂)为秽迹金刚,他的左手边的三目番僧为龙树医王,右手边黑衣披发者为真武

闽南宫庙里的哪吒形象

钟宅社的坛内,前头穿黑衣的法官脖子上挂着的便是法索 | 摄影:tony

即便在如今已经十分现代化的城市面貌下,隐藏在高楼之间的传统村庙还是延续着“坛内”的秘密仪式。

他们每年都有到祖庙拜谒进香的习俗,但更重要的是在进香回来的路上的巡境活动,即是用一年的新香火巡游社区的活动,这一仪式也是为了宣誓村庄的地盘所属,不许邪魔外道侵犯结界,否则就以神兵之力抡刀寸斩。

但现今厦门岛上的坛内,已经悄然走向式微,随着法官们年纪变大,年轻人多数也不感兴趣,或者转向外表看起来更酷的台式法科,传承完整的坛内亦已少见了。

什么都要拜一拜的闽南人

传统的厦门人,或者说闽南人,一生总是和拜拜脱不了干系,自从出生开始就要敬拜床公与床母,小孩要好养拜婆姐,每年或者遇到大事都要拜天公,住宅内要拜地基主,自己社区又有原本各色的地头神明,家里还要拜祖先。

从生到死,厦门村庙里的注生娘娘与阎罗天子的壁画

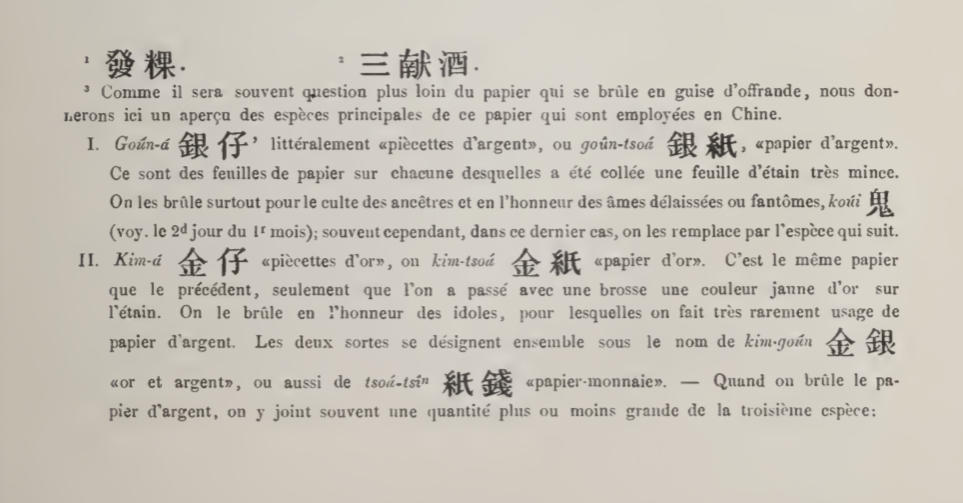

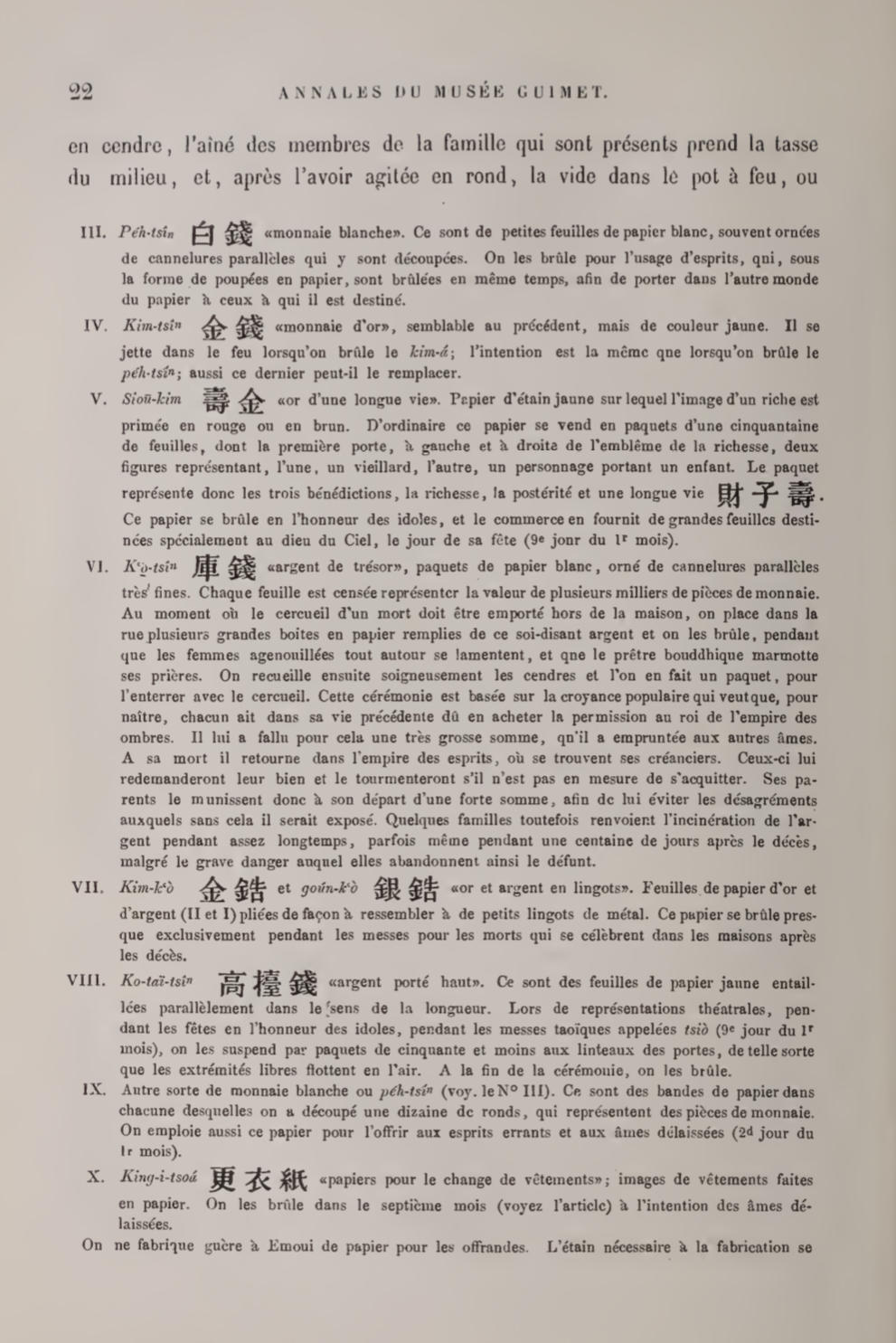

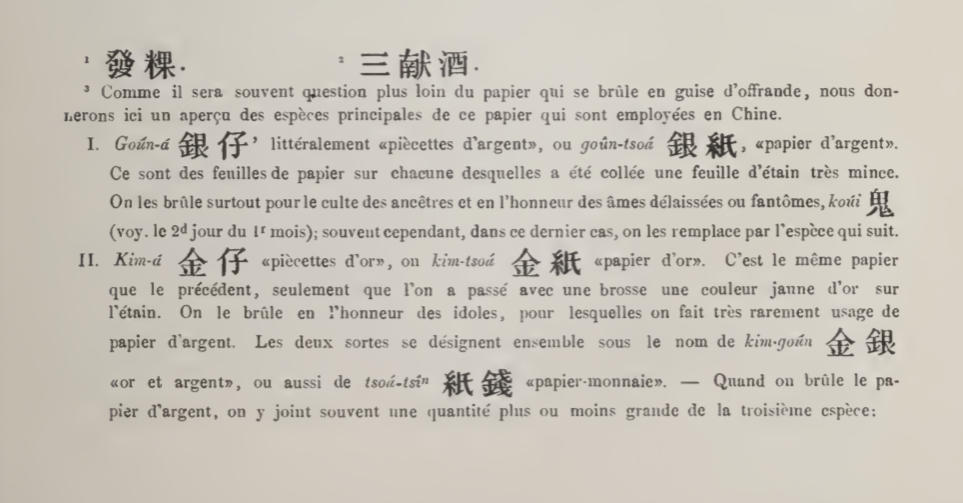

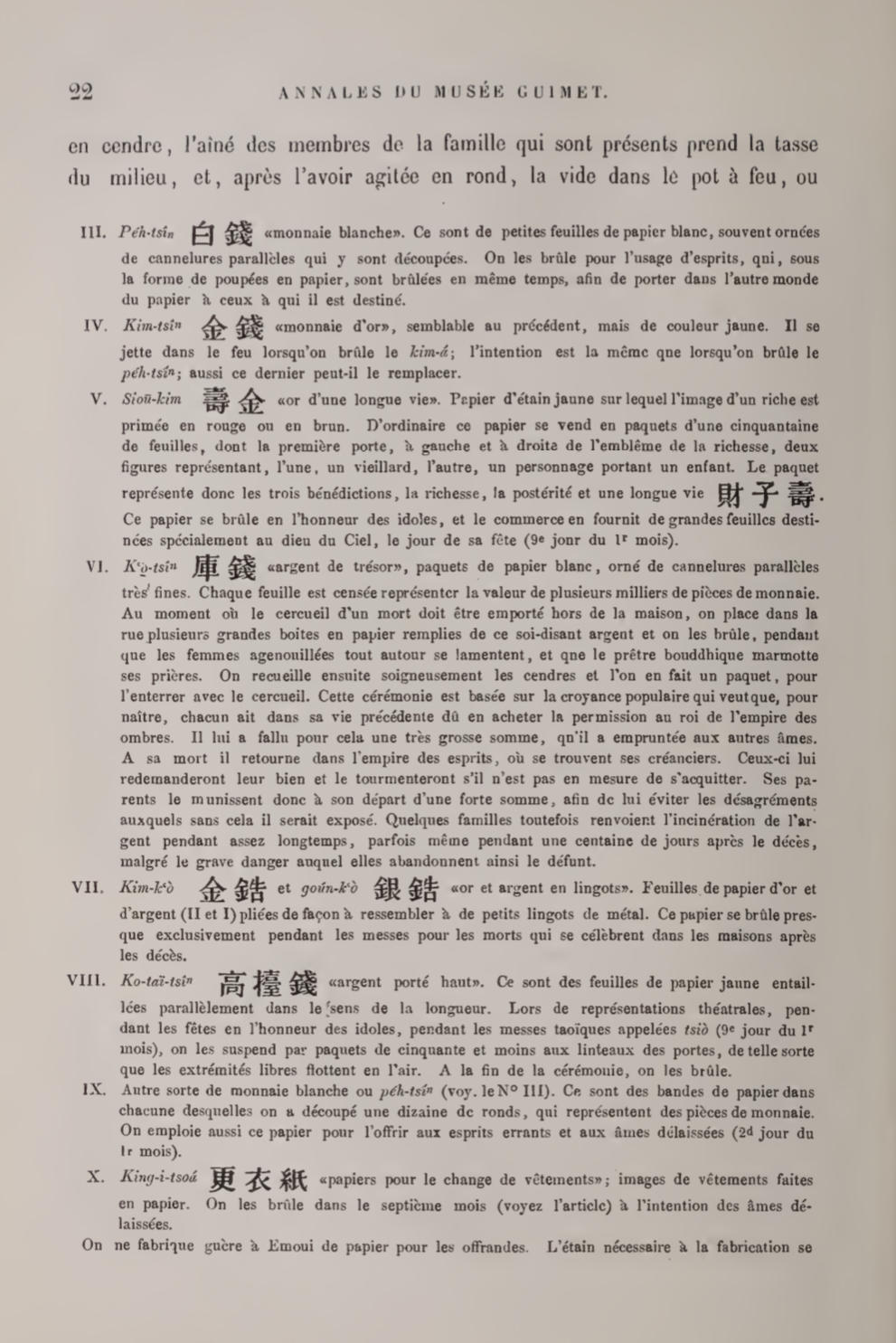

早在一个多世纪以前的1877年初,荷兰人高延 (Jan J. M. de Groot) 在这里学完语言后,就得空整理了一本 《厦门中国人的节庆风俗》 (Les Fêtes annuellement célébrées à Emoui ( Amoy )) ,这本书认真详细地整理了厦门人拜拜的内容,虽然只有法文版,但通过里头的中文字眼,多少还是能还原出当时的内容。而这本书则是在两三年前,对一批19世纪末从厦门口岸出口到法国的厦门工神像的研究中发现的。它的珍贵所在,就是这位东印度公司外派来学习的职员,详细记载了被当时的主流知识分子所不屑的厦门民间信仰的田野笔记,看到这些熟悉的字眼,再想想长辈们所口传,莫名地觉得感动。

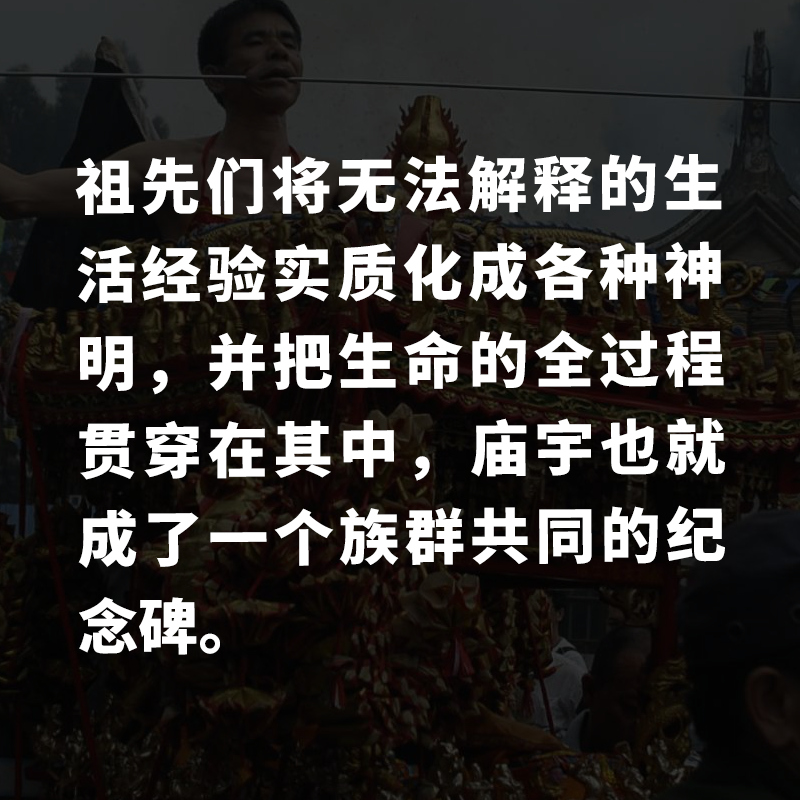

拜拜,是民间信仰的世俗仪式。民间信仰通过造神来纪念一切事件,把庙宇当成一座族群共同的纪念碑,把生活经验实质化成各种神明,并把生命的全过程贯穿在其中。虽然有点不可思议,但这确实也是群体生活经验的一种传递方式,只可惜,在当下各种宗教规范里,民间信仰的生活空间被挤压成了边缘文化,而多数人亦不在意它的独立存在,这或许就是最熟悉的陌生人了。

厦门的村庄巡境活动 | 摄影:tony

民间信仰通常是简单质朴追求实用的,其核心来源于传统实用主义的“巫”。其实“巫”并不是一个坏词,它上面一横代表天,下面一横代表地,中间起舞的两个人在天地间构建了一条通途,其作用也就体现在“法”上。“巫”之所以隐入历史帷幕,是因为历来的信仰,都是要经历“规范化”的宗教改造的,而它作为发源于民间的信仰,经常成为历代官方集团所打击的对象。为了信仰的延续,也就将其稍作改变,归到所谓“正统”的宗教信仰里。所以我们现在所看到的民间信仰总是需要包藏在主流宗教里,以至不了解的人常常容易忽略掉它的存在,但民间信仰作为厦门这座岛屿上隐性的精神系统一直保留到了现在。

厦门的年节,跟闽南其他的地方是一样的,基本都是在各种拜拜中度过。毕竟,在这么一个耕地并不多,要去风浪里讨饭吃的地方,人们要好好生活下去,是亟需信念感的。这里多数人的童年基本上多有被爷爷奶奶辈领着去各种庙拜拜的记忆,庙里各种奇特的装饰、特别的仪式与神像,也启蒙了我现在的美术观。

突然间想起来,从小到大我的日常娱乐,多半在拜拜活动里就能解决了。火堆、鞭炮、油炬(夜间游神用的火炬),给我带来了光与热的直接体验;大鼓吹、哪吒鼓就很能带动现场的节奏;而体能的宣泄,抬抬神轿犁几趟就有了;最后还能跟朋友吃顿香桌把肚子撑起来,全程下来是像一种全包裹式的感官体验。虽然随着城市开发的步伐,原始的社群聚落逐渐分解,拜拜的活动已经不似小时候那么热烈了,但在高楼街巷的角角落落里,还是能找到厦门的民间信仰痕迹。社区的共同精神、生死之间的相互怜悯、原乡的精神怀抱,也就都在里面了。

以下,是我总结的几个最具代表性的闽南民间信仰,也许大家从中可以一窥究竟。

石狮公 – 街巷的厌胜

正是因为生活在被未知包裹着的海屿上,便很容易造就万物有灵的信仰的习惯。在被严重挤压的生活空间里,厦门人是笃信风水的,尤其在多个路口汇集相冲的地方,往往是容易发生事故与冲突的,被称为 “路煞” ,对于路冲的化解方式,就是立一只石狮子,让它冲着路口以化解煞气。这种靠更强的力量来镇压煞气的做法,有个古老的称呼,叫做 “厌胜” 。

因此,在厦门老城区的巷子里闲逛,偶尔能见到一些点着红色电蜡烛的街边神龛,探头去看,会发现里面蹲着一只石狮子,有的已经风化到只剩轮廓,就如同街巷里民间信仰的微光,它们像邻居一样驻守在路口,邻里们称它为 “石狮公” 。

八卦埕的石狮公,前面的香炉里,还有人给他们供烟抽

街巷里一处已经没人供奉的石狮公

田头妈 - 孤独的骸骨崇拜

曾厝垵村口的天上圣妈宫 | 图源:google map

或许是出于生命之间的互相怜惜,这些被收入金瓮安放的遗骨好像还会特别保佑这些祀奉他们的人,有些渔船在安葬完这类 “人客公(被捡到的尸骸的民间称呼,加个“公”字显得尊重)” 以后往往会被回报以一次大丰收,除此人们还会向它们祈求一些偏门的小愿望,例如希望能赌赢一次或者找某人讨债,但应验后也是需要更加用力报答的。

大道公与妈祖婆 - 庙里的拉郎配

厦门岛上的村社庙宇里供奉最多的神明组合就是保生大帝与天上圣母,一个俗称 “大道公” ,一个俗称 “妈祖婆” 。

大道公相传出生于宋太平兴国四年(979年)三月十五日,妈祖婆相传出生于宋建隆元年(960年)三月二十三,两个人的年纪差了快二十岁,殒化成神的年纪更相差甚远,可以肯定的是他们没有见过面。但作为名镇一方的地方神明,一个是医巫并灵的医生,一个是擅长预言、能够化身到海上拯救船难的巫女,在他们成神后的七百年,却在民间传说里被说成一对相亲不成而反目的对象。

幷坐在一起的大道公与妈祖婆

大道公与妈祖婆他们男的没娶,女的未嫁,难免就要被后来的好事者凑成一对。作为在厦门岛上,被供奉的庙宇密度最高的一组神明,可见凑 CP 这件事,自古便有。

在他们俩的(厦门古早本土同人)传说中,那天妈祖婆刚跟大道公相完亲的回家路上,目睹了母羊生子的艰难,于是便打了退堂鼓悔了婚,从此以后两人就结了仇,斗起了法:大道公在妈祖婆出门的三月二十三那天下起大雨,要把妈祖美妆打花;而妈祖则在大道公出门的三月十五刮起大风,要把他的帽子吹飞、胡子吹乱。

但到了现在,粉丝团为了维护自家偶像神明的人设,很多新时代的信徒是很排斥这个污点设定的。不过在没有天气预报的古早时期,农历三月十五多风的 “真人暴” 与三月二十三多雨的“妈祖暴”却是真实存在的,可见于清嘉庆年间吴堂所修的 《同安县志》 ,大道公与妈祖斗法的传说正是脱胎于这个民间气象经验。

虽然两人互相置着气,但到了厦门岛上,他们就得和谐共处了,海边的人们把他们都供奉到了同一个龛子里,这正是民间信仰的可爱之处,因为他们既希望大道公保庇自己的身体无恙,也希望妈祖婆能够保庇风平浪静航行安全。然后在他们之间摆着一尊叫做三元帅的孩童神,原本毫无相关的三个人,就这么被凑成了一家人。

济善保生堂 - 入乡随俗的福州信仰

保生堂入口跟人一样高大的福州 “塔骨”

这个地方被称为福州会馆。早期福州人以三把刀(剪刀、菜刀、剃头刀)闯码头,这间会馆亦脱胎于 1914 年开设于厦门的福州菜馆 “南轩酒家” 。这群来厦门闯码头的福州人也把家乡神明搬来了这里,用他们熟悉的神明来化解乡愁,团结同乡。

其实保生堂是各式福州庙宇的大集合,中间是三皇殿手持盘古宝印的猎神车山府陈六公,左侧是开化坛东岱李千岁的刑堂,神桌下还藏着一座迷你监牢,右侧则是毓麟宫保护妇幼的临水陈夫人,两壁绘着三十六宫婆姐。

东岱(泰山)李千岁军机刑堂案下的男女监狱,估计日落后便有一场监狱风云在里面

保生堂里的先贤照片,还有土地师的塑像

坛内 – 藏于城市的神秘组织

“坛内” 是在厦门村社里曾经广泛存在一个神秘的宗教组织,是乡社神明的精神延伸。坛内的成员被称为法官。他们以念咒驱邪为己任,敲打长柄鼓口,诵神明史诗,以无形的五营兵马结界守护村庄。

莲坂埭头慈济宫的犒将仪式,坛内在庙前的拜亭里铺上草席,请出三十六位官将、中坛哪吒三太子与下坛黑虎将军,并在每位面前斟满一碗肉酒,赏到高潮,还会帮他们推杯换盏,让他们酒足饭饱,好去镇守村庄的五方。

19世纪末荷兰著名的汉学家高延 (Jan Jakob Maria de Groot) 在对厦门的宗教田野调查笔记里就有提到这么一个群体,连同法官一起提到的还有乩童。乩 (jī) 童是神明的容器,神明通过乩童的上身来发表预言或者对宗教活动作出指示,而随行的法官也会通过观察乩童的举止来判断是否是真的神明来降驾,实际上也起到了互相监督的作用。至于乩童的来源,则起源于佛教瑜伽法里的用童子来占卜吉凶的阿尾奢法。

海沧三都瑞青宫的乩童穿口针 | 摄影:tony

“坛内”的信仰广泛流传于漳州、厦门、同安三地,但名称与行法方式有所不一样,漳州称为 “三坛” ,同安称为 “五营” 。而坐镇中营的便是哪吒三太子,这也是为什么闽南地区哪吒信仰会如此兴盛的原因。而哪吒信仰的源流也与宋元时期在江南地区流行的瑜伽教有着一定的关系。

笔者所收藏的图轴中“三坛”的形象 中间六臂(实际应是八臂)为秽迹金刚,他的左手边的三目番僧为龙树医王,右手边黑衣披发者为真武

闽南宫庙里的哪吒形象

钟宅社的坛内,前头穿黑衣的法官脖子上挂着的便是法索 | 摄影:tony

即便在如今已经十分现代化的城市面貌下,隐藏在高楼之间的传统村庙还是延续着“坛内”的秘密仪式。

他们每年都有到祖庙拜谒进香的习俗,但更重要的是在进香回来的路上的巡境活动,即是用一年的新香火巡游社区的活动,这一仪式也是为了宣誓村庄的地盘所属,不许邪魔外道侵犯结界,否则就以神兵之力抡刀寸斩。

但现今厦门岛上的坛内,已经悄然走向式微,随着法官们年纪变大,年轻人多数也不感兴趣,或者转向外表看起来更酷的台式法科,传承完整的坛内亦已少见了。

什么都要拜一拜的闽南人

传统的厦门人,或者说闽南人,一生总是和拜拜脱不了干系,自从出生开始就要敬拜床公与床母,小孩要好养拜婆姐,每年或者遇到大事都要拜天公,住宅内要拜地基主,自己社区又有原本各色的地头神明,家里还要拜祖先。

从生到死,厦门村庙里的注生娘娘与阎罗天子的壁画

早在一个多世纪以前的1877年初,荷兰人高延 (Jan J. M. de Groot) 在这里学完语言后,就得空整理了一本 《厦门中国人的节庆风俗》 (Les Fêtes annuellement célébrées à Emoui ( Amoy )) ,这本书认真详细地整理了厦门人拜拜的内容,虽然只有法文版,但通过里头的中文字眼,多少还是能还原出当时的内容。而这本书则是在两三年前,对一批19世纪末从厦门口岸出口到法国的厦门工神像的研究中发现的。它的珍贵所在,就是这位东印度公司外派来学习的职员,详细记载了被当时的主流知识分子所不屑的厦门民间信仰的田野笔记,看到这些熟悉的字眼,再想想长辈们所口传,莫名地觉得感动。

拜拜,是民间信仰的世俗仪式。民间信仰通过造神来纪念一切事件,把庙宇当成一座族群共同的纪念碑,把生活经验实质化成各种神明,并把生命的全过程贯穿在其中。虽然有点不可思议,但这确实也是群体生活经验的一种传递方式,只可惜,在当下各种宗教规范里,民间信仰的生活空间被挤压成了边缘文化,而多数人亦不在意它的独立存在,这或许就是最熟悉的陌生人了。