亚 逼 消 亡 史

试图去寻找一个可以概括亚逼的形容词如水中捞月般徒劳:两个毫无相似之处的人可能都是亚逼,两个高度重叠的人可能只有一个亚逼,两个亚逼可能会互相嘲笑对方亚逼或者装亚逼。亚逼的边界比它的疆土还要广阔,没有一个特征可以被剔除出去,也没有一个特征可以被固定下来。

从宏观来说,亚逼像一种作物,生生不息,从微观上来说,每一刻都有人不再是亚逼。

朋友,我愿意一次又一次地向你讲述那个隐秘的决定性瞬间,正如加缪所说,对于一个亚逼来说,不再做亚逼才是唯一严肃的哲学问题。

第一批亚逼在大学毕业后的第二个冬天归于沉寂。他们是最原教旨主义的亚逼,但直到完全消亡时才赶上“亚逼”一词的出现,如果说什么造就了他们,可能是他们从初中就知道了可以听歌学英语。他们鄙视民谣,热爱摇滚,感受过来自西方的自由召唤,但其实也就从黄金年代听起然后止步于平克佛洛依德。

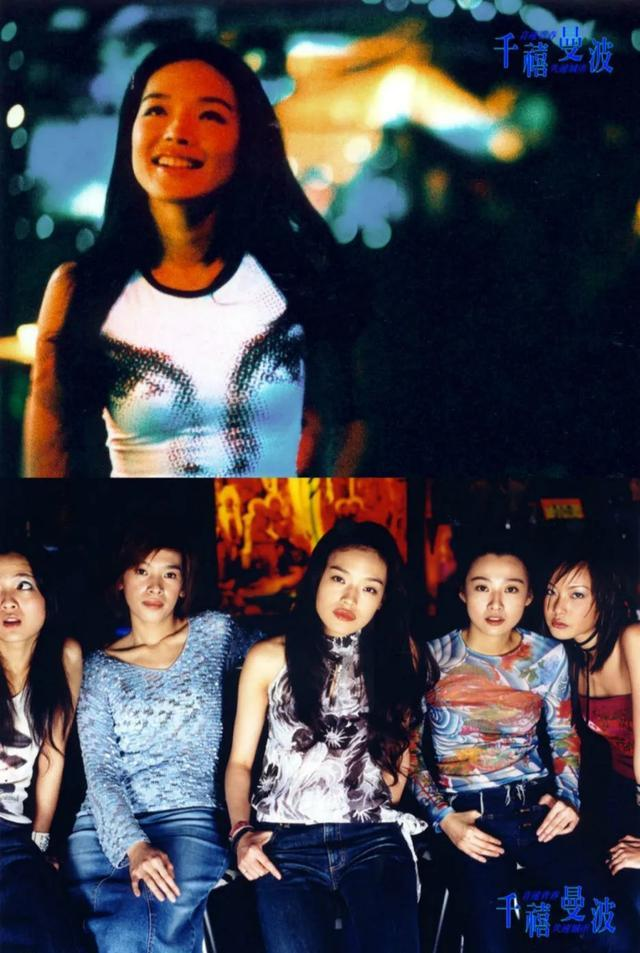

《千禧曼波》是他们的重要风格图鉴

图有点过时了哈,就示意一下!别当真!

他觉得亚逼有很多特质,比如小众、酷、潮流,但其实他最大的特点是一种无法忍受生活细节的娇嫩。他无法忍受打扫房间、整理硬盘、用个税app退税、弄懂医保定点医院,他只喜欢那些可以提炼出意义的事情,看一本书、一部电影,抓住一个观点、一种主义。

但亚逼还是变了,改变的契机可能微小得不可思议,比如,他长了颗智齿,高昂的费用让他不得不开始百度医保的报销条件。这还不算过分的 —— 最后他竟津津有味地研究起北京家庭怎么摇车牌号更快,亦或者,自己的朋友突然说他在通州买了套政策房,首付父母给交的。

他惊了,不是说好一起租房一辈子绝不被消费主义奴役当班逼房奴吗?不是说好了一起逃离原生家庭吗?

第三批亚逼就这样渐渐哑然失声,过去,你能轻易地从人群中辨认出他的存在,现在他却越来越模糊。有人说他回了老家,有人说他搞钱去了,可以确定的是,他和他的朋友们不约而同地失去了对彼此的兴趣,后来你又见过他一两面,你们坐在一起聊了聊无法追加更多意义的往日激情,他忍不住笑了,说,“我以前就是一亚逼”。

那是他最后一次提到这个词,但在漫长的未来里,他不会意识到这一点。

第四批亚逼在工作第五年悍然退场。他是圈内小有名气的广告人/自由摄影师/自由撰稿人,兴趣爱好是禅修、打碟和冲浪,性取向扑朔迷离,对社会规训和成功学不屑一顾。他直率的同时油滑,有边界感的同时毫无保留,你不知道他是怎么做到的,只能归因为一种天赋。他曾以为自己仍是一个亚逼,直到那天在公司的Brain Stroming上,他在讲解方案时信誓旦旦地说,“我们的target customer是一群亚逼” —— 那瞬间,他感到一丝羞耻,原来昔日的自我认同,已经变成了目标受众。

那是他最后一次提到这个词,因为他觉得这词宽泛且土,什么也不能代表。

第五批呢,第五批亚逼是最后的荣光,只有熬到这个时候,才能得到亚逼中的亚逼 —— “嬉皮士” 的头衔,倒不用去阿姆斯特丹或者布鲁克林,北京鼓楼是他们的容身之所,大小咖啡就是他们的精神据点。

出租房必须装饰淘宝购买的曼达拉挂布

有时他会想起以前的朋友,那个被贝斯手男友带来参加野地派对的亚逼,那个只有不加班的时候才会来抱怨当代生活对人的剥削的亚逼,那个混的很好的有钱亚逼,他早就知道他们和自己不是一路人,他们要么是急需一个标签的无个性人士,要么是想要给自己毫无意义的生活找一份背书的胆小鬼,要么就是把好奇当成第一美德在哪都八面圆通的体验派们,天天想着把自己下放到另一种生活,但那又有什么办法呢,他是个嬉皮,他要心怀着这世界上纯度最大的友善一茬又一茬地接纳、再告别他们。