高二退学的 97 年黑客少女带我发现了一些互联网宝藏

作为资深网民的你,一定不会对 meme 图感到陌生。Meme 本来的含义是一切带有自我复制、自我衍生、自我传播性质的文化基因,可能是一个想法、现象、行为,现在比较主流的翻译是模因/迷因(所以相对的词是 Gene,基因),是生物学家 Richard Dawkins 在 1976 年造出来的词。但现在说到 meme,大家自动想到的是各种自制表情包/沙雕图。

自从我第一次看到 meme 并对它形成认知以来,平淡的生活里仿佛有了光亮。无论是等地铁的无聊时刻,还是上班摸鱼的间隙,或者深夜躺在床上陷入无名伤感之境,meme 总能适时拯救我。对 meme 的热爱甚至转化成了工作的热情—— 我成功说服了我的领导,在我们微博上开设了 #meme拯救周一# 的栏目,现在搜索关键词还能看到。

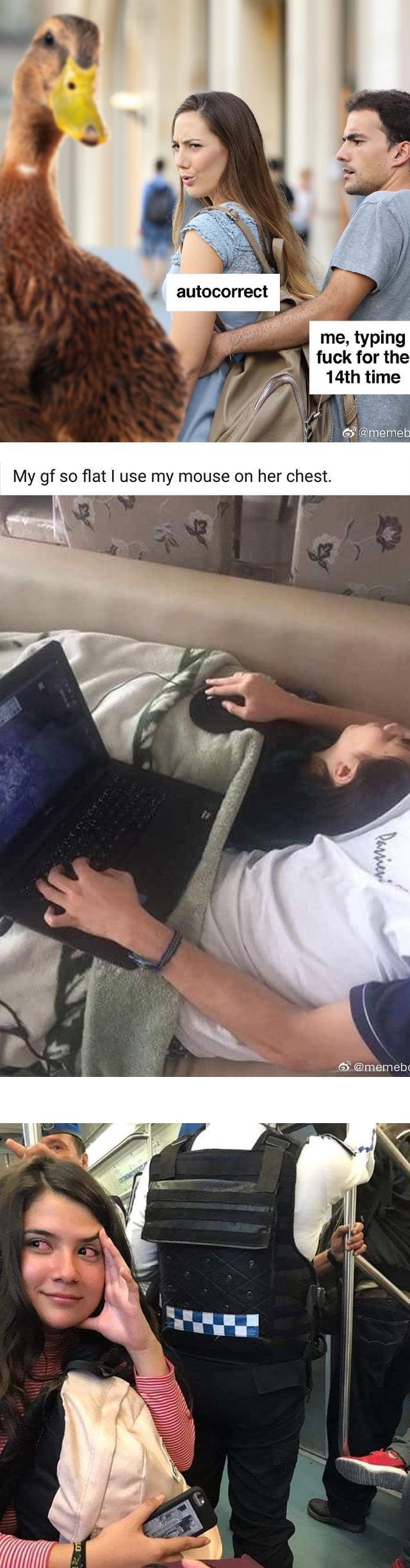

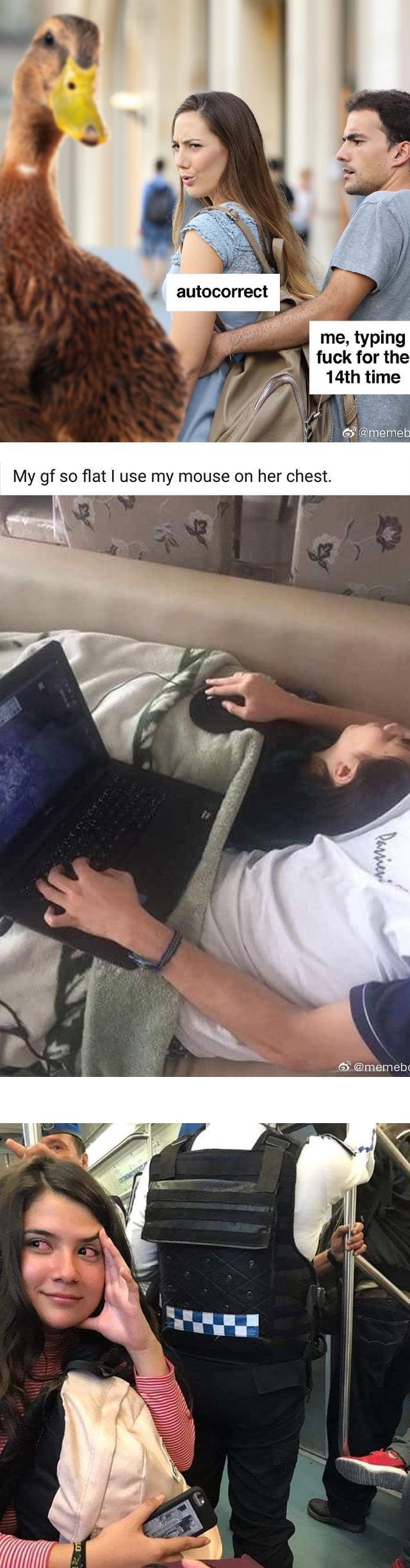

到处去找 meme 还挺费时间的,筛选到符合笑点的图更是一项考验耐力的工作。不过我早就注意到微博上一个叫 memebot 的账号。这个号自动搬运来自 reddit 的 meme,基本上都能让我笑出来。

大概如上

受这个账号启发良久,当我在豆瓣上意外发现了 memebot 的主人,一个叫 musca 的 ID,当然迅速加上了她。

“我想采访你!”

“哦你们就是原来的 VICE 中国嘛!推特上有个 “VICE 标题 bot”,专门发 VICE 写过的东西标题。”

“哈哈哈哈哈?”

“但是莫名其妙给封了。”

采访就这样开始了。Musca 的自我介绍是 “Muscaaka 疏通器”,疏通器是她写的第一个 bot 的名字,Musca 是她做音乐的名字。

“有没有正常一点的名字?”我问。

“没有。”

Musca 发来的自拍

网络人格:

五个 bot 幕后黑手、

豆瓣 bot 小组管理员

“最早开始写 bot,还是 17 年的事儿。” 那时候 Musca 在推特上看到一个账号,发的是在 4chan(网站,类似国内煎蛋网)上抓取的 meme 图,配随机的一句话。她觉得挺有意思,决定自己也写一个。不过除了高中时接触过一点编程,这时候她还没什么编程经验。但黑客少女研究一番,上 github 找了个代码抄,诞生了自己的第一个 bot —— “best toulet plungrr”。

“你在 fo 的人里没有在 fo 这个的”

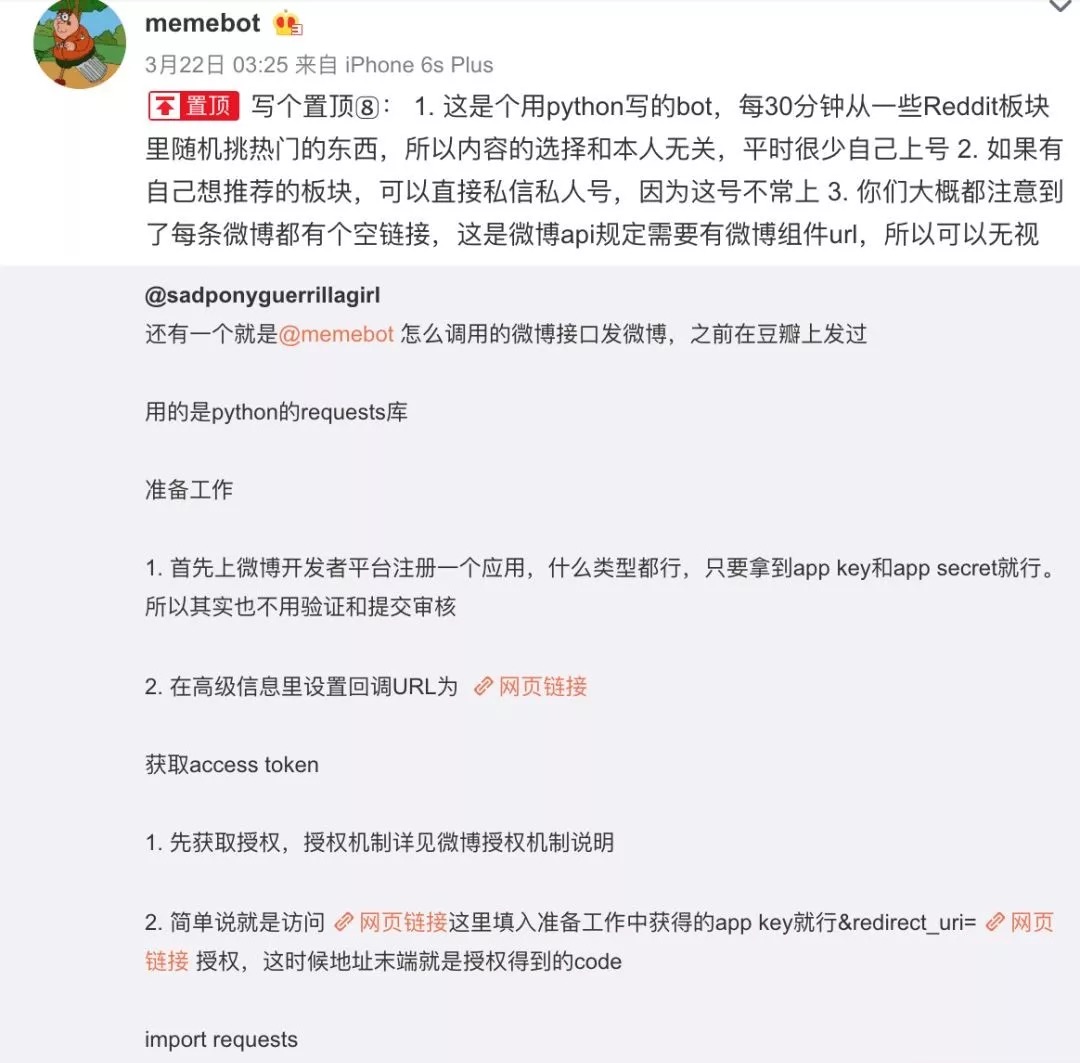

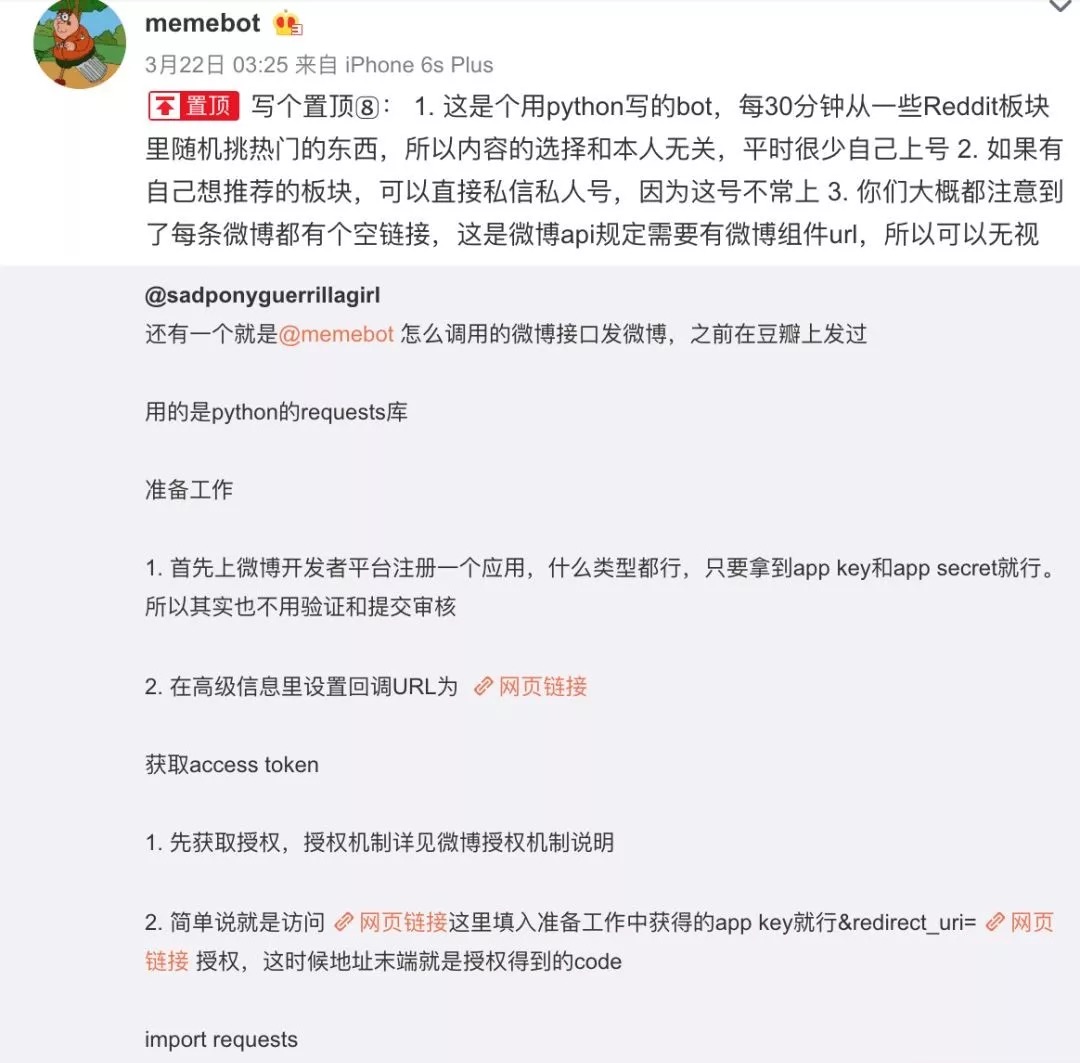

这个号翻译过来就是疏通器,有点厕所读物的意思。发的内容是随机抓取的搞笑图片,很 meme 向。但可惜内容不太有意思,没什么人关注。没有得到成就感的 Musca 后来研究了微博的 api 接口,实现了把 meme 图片导入微博的壮举。在微博 memebot 的置顶,她把这个bot实现的程序语言都贴了出来。截至目前,粉丝突破 4300 了。

十分诚恳

自我实现后的 Musca 欢欣鼓舞笔耕不辍,将更多 bot 瞄准了另一个阵地:豆瓣。相较之下,豆瓣比微博更封闭,适合深耕,总会有一些怪逼出现,懂得欣赏这些 bot,比如我。

Musca 为此专门成立了 “豆瓣 bot 索引小组”,收录了中文维基 bot、后现代黑话 bot、memebot、虫洞 bot、GIF GALORE。“中文维基 bot” 发帖频率是一小时一次,会普及一些很没用的知识,比如:

“豌豆岛直升机场(芬蘭語:Hernesaarenhelikopterikenttä;瑞典語:Ärtholmensheliport;ICAO:EFHE),是位于芬兰赫尔辛基市区西南角豌豆岛的一座直升机场。”

“不是人工的”,也就是纯自动抓取的

“后现代黑话 bot”比较后幽默,摘录展览前言式晦涩难懂的哲学类黑话(没有黑展览前言的意思),比如:

可惜的是没什么人给这些黑话点赞

还有一个,也是我觉得最有意思的,GIFGALORE,发的是一个 90 年代碟子里的图片。这个碟里涵盖了各个领域里珍贵的照片,比如上世纪的科技、电脑上画的画(在当时也算新奇)、越南战争、动物彩图、艺术图片、上世纪的音乐和电影等等。这张来自 90 年代的碟大概 600M 大小,有 6000 多张图,目前已经基本发布完成,在 “豆瓣 bot 索引” 小组,这个 bot 已经正式宣布寿终正寝。

很多图在现在看来,算是 “复古流行美学” 概念

这些看起来都太 geek 了,不过如果你以为 97 年生黑客少女对互联网的探索止步于此,那你就真错了。

音乐人格:

shit 爱好者的 shit-core 音乐

和

shit-chan 网站

我在表达对 Musca 做的 bot 的赞赏之余,和她吐槽,“非程序语言做出的伪 bot 太没劲了”。但 Musca 非常真诚地补充,“我觉得微博上的千禧 bot、有钱人发言 bot 什么的还挺好的,毕竟有些内容没办法只靠跑程序实现,他们也提供了人工成本嘛。我就比较懒。”

黑客少女性格里随和的部分着实让我平添好感。同时我发现,她的 “随和” 跟 “don’t give a shit” 属于同一个情感体系。人家说 Z 世代礼貌又冷酷,没准是真的。

在她的语言体系里,“shit” 也是一个出现频率很高的词。比如我问她最近在听什么音乐,她说:shit-core。“就是一些很无聊的音乐,说白了就是噪音拼贴啥的。但从歌名到专辑封面都是一些 meme 产物。” 她给我解释,“比如某个叫 absolute trash media 的厂牌。”

Musca 声称自己加入了这个厂牌的内部群

也许当卧室实验音乐人,对 95 后来说是一种司空见惯的生活方式。Musca 的虾米音乐人界面里的歌都很写意,——《温州是个[good地ྉ方ྉ]》、《温州是个[bad地ྉ方ྉ]》、《bOssBAByhatEs FOrTNiTe, SaYS DEaTH gRIps》、《痛经怎么这么惨啊》。歌都是她用 Logic 音乐软件做出来的,不过她还学了挺久吉他,我问她水平怎么样,她说:“属于那种吃性别红利的,中学的时候吊打学校男生,但网上一个个都比我屌。”

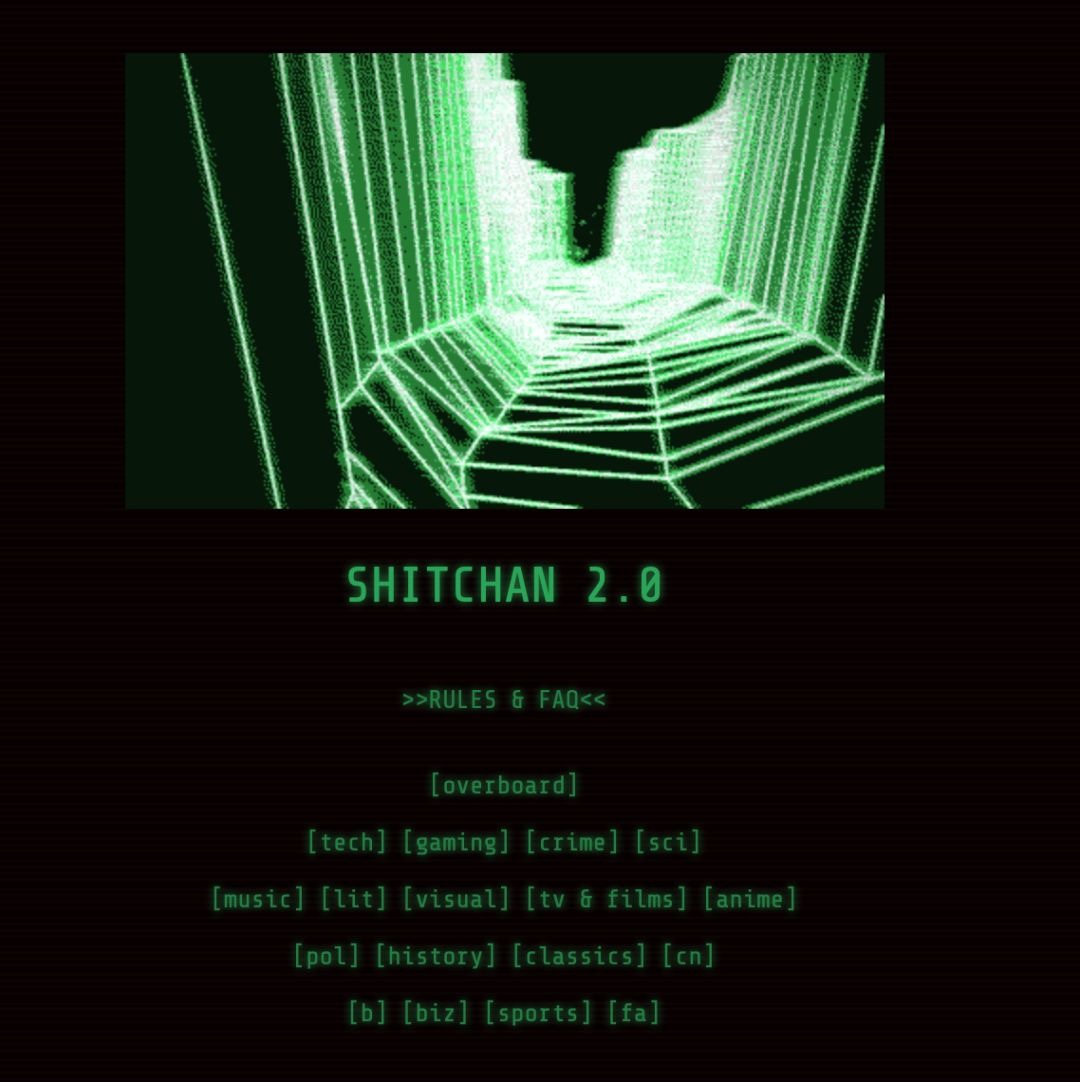

我用网页开着她自称 “上传完就再也不想听了” 的歌曲,开始浏览她发给我的两个与 shit 有关的网站:eatshit.life 和 shitchan.com。第一个是个人网站,比较随意,第二个是集合了各个板块的 chan,比如科技、犯罪、音乐、动漫,可以把它理解为一个匿名版,想发帖的就上不同板块来发帖。

个人网站 eatshit.life

shitchan.com

现实人格:

炒币爱好者、滑板女孩

不能免俗地,在这些令人眼花缭乱的网络宝藏之外,我试图窥探现实中 Musca 的生活状态。话题突然转向现实世界,就像网友的线下见面,Musca 忽然变得羞涩起来。

基于我对 Musca 社交媒体的视奸,我娴熟且轻易地发现了她涉足虚拟货币的事实。可惜她没说太多,只说主流的币都囤了一些。我又问她能不能指着这个发财,她说了一句复古用语:“理想很丰满。”

不死心的我又旁敲侧击问了几次 “你的收入来源” 等此类问题,Musca 终于透露了一点她的商业机密:卖游戏币,但是 “不能多讲,讲了就会被人上淘宝人肉。”

网络生活非常丰富的 Musca 却并非我想象中的 “死宅”,当我问她我在探究了这么多互联网黑洞之后,还会对什么产生兴趣,有点出乎意料,她把滑板排在了 “最近最好玩的事情” top 1。现实世界中她和别的年轻人一样,经常带着板上街,也琢磨怎么才能学会 ollie。

我视奸来的一张图

至于在她 “最近最好玩的事情” 榜单排第二的,是一个叫 beneater 的人用面包板做的 8bit 电脑。她给我发来了 链接,但这时候我已经超负荷地接受了太多黑洞,这个探索 8bit 电脑的任务就交给你们去做了。

可以羡慕一下,但超酷黑客少女也有自己的苦恼:“把攒的钱花完了,我就要去上班了。”

能做她的老板的,会是什么样的人啊?我难以想象。“祝你好运。” 我说。衷心地希望她能再多撑一会。

作为资深网民的你,一定不会对 meme 图感到陌生。Meme 本来的含义是一切带有自我复制、自我衍生、自我传播性质的文化基因,可能是一个想法、现象、行为,现在比较主流的翻译是模因/迷因(所以相对的词是 Gene,基因),是生物学家 Richard Dawkins 在 1976 年造出来的词。但现在说到 meme,大家自动想到的是各种自制表情包/沙雕图。

自从我第一次看到 meme 并对它形成认知以来,平淡的生活里仿佛有了光亮。无论是等地铁的无聊时刻,还是上班摸鱼的间隙,或者深夜躺在床上陷入无名伤感之境,meme 总能适时拯救我。对 meme 的热爱甚至转化成了工作的热情—— 我成功说服了我的领导,在我们微博上开设了 #meme拯救周一# 的栏目,现在搜索关键词还能看到。

到处去找 meme 还挺费时间的,筛选到符合笑点的图更是一项考验耐力的工作。不过我早就注意到微博上一个叫 memebot 的账号。这个号自动搬运来自 reddit 的 meme,基本上都能让我笑出来。

大概如上

受这个账号启发良久,当我在豆瓣上意外发现了 memebot 的主人,一个叫 musca 的 ID,当然迅速加上了她。

“我想采访你!”

“哦你们就是原来的 VICE 中国嘛!推特上有个 “VICE 标题 bot”,专门发 VICE 写过的东西标题。”

“哈哈哈哈哈?”

“但是莫名其妙给封了。”

采访就这样开始了。Musca 的自我介绍是 “Muscaaka 疏通器”,疏通器是她写的第一个 bot 的名字,Musca 是她做音乐的名字。

“有没有正常一点的名字?”我问。

“没有。”

Musca 发来的自拍

网络人格:

五个 bot 幕后黑手、

豆瓣 bot 小组管理员

“最早开始写 bot,还是 17 年的事儿。” 那时候 Musca 在推特上看到一个账号,发的是在 4chan(网站,类似国内煎蛋网)上抓取的 meme 图,配随机的一句话。她觉得挺有意思,决定自己也写一个。不过除了高中时接触过一点编程,这时候她还没什么编程经验。但黑客少女研究一番,上 github 找了个代码抄,诞生了自己的第一个 bot —— “best toulet plungrr”。

“你在 fo 的人里没有在 fo 这个的”

这个号翻译过来就是疏通器,有点厕所读物的意思。发的内容是随机抓取的搞笑图片,很 meme 向。但可惜内容不太有意思,没什么人关注。没有得到成就感的 Musca 后来研究了微博的 api 接口,实现了把 meme 图片导入微博的壮举。在微博 memebot 的置顶,她把这个bot实现的程序语言都贴了出来。截至目前,粉丝突破 4300 了。

十分诚恳

自我实现后的 Musca 欢欣鼓舞笔耕不辍,将更多 bot 瞄准了另一个阵地:豆瓣。相较之下,豆瓣比微博更封闭,适合深耕,总会有一些怪逼出现,懂得欣赏这些 bot,比如我。

Musca 为此专门成立了 “豆瓣 bot 索引小组”,收录了中文维基 bot、后现代黑话 bot、memebot、虫洞 bot、GIF GALORE。“中文维基 bot” 发帖频率是一小时一次,会普及一些很没用的知识,比如:

“豌豆岛直升机场(芬蘭語:Hernesaarenhelikopterikenttä;瑞典語:Ärtholmensheliport;ICAO:EFHE),是位于芬兰赫尔辛基市区西南角豌豆岛的一座直升机场。”

“不是人工的”,也就是纯自动抓取的

“后现代黑话 bot”比较后幽默,摘录展览前言式晦涩难懂的哲学类黑话(没有黑展览前言的意思),比如:

可惜的是没什么人给这些黑话点赞

还有一个,也是我觉得最有意思的,GIFGALORE,发的是一个 90 年代碟子里的图片。这个碟里涵盖了各个领域里珍贵的照片,比如上世纪的科技、电脑上画的画(在当时也算新奇)、越南战争、动物彩图、艺术图片、上世纪的音乐和电影等等。这张来自 90 年代的碟大概 600M 大小,有 6000 多张图,目前已经基本发布完成,在 “豆瓣 bot 索引” 小组,这个 bot 已经正式宣布寿终正寝。

很多图在现在看来,算是 “复古流行美学” 概念

这些看起来都太 geek 了,不过如果你以为 97 年生黑客少女对互联网的探索止步于此,那你就真错了。

音乐人格:

shit 爱好者的 shit-core 音乐

和

shit-chan 网站

我在表达对 Musca 做的 bot 的赞赏之余,和她吐槽,“非程序语言做出的伪 bot 太没劲了”。但 Musca 非常真诚地补充,“我觉得微博上的千禧 bot、有钱人发言 bot 什么的还挺好的,毕竟有些内容没办法只靠跑程序实现,他们也提供了人工成本嘛。我就比较懒。”

黑客少女性格里随和的部分着实让我平添好感。同时我发现,她的 “随和” 跟 “don’t give a shit” 属于同一个情感体系。人家说 Z 世代礼貌又冷酷,没准是真的。

在她的语言体系里,“shit” 也是一个出现频率很高的词。比如我问她最近在听什么音乐,她说:shit-core。“就是一些很无聊的音乐,说白了就是噪音拼贴啥的。但从歌名到专辑封面都是一些 meme 产物。” 她给我解释,“比如某个叫 absolute trash media 的厂牌。”

Musca 声称自己加入了这个厂牌的内部群

也许当卧室实验音乐人,对 95 后来说是一种司空见惯的生活方式。Musca 的虾米音乐人界面里的歌都很写意,——《温州是个[good地ྉ方ྉ]》、《温州是个[bad地ྉ方ྉ]》、《bOssBAByhatEs FOrTNiTe, SaYS DEaTH gRIps》、《痛经怎么这么惨啊》。歌都是她用 Logic 音乐软件做出来的,不过她还学了挺久吉他,我问她水平怎么样,她说:“属于那种吃性别红利的,中学的时候吊打学校男生,但网上一个个都比我屌。”

我用网页开着她自称 “上传完就再也不想听了” 的歌曲,开始浏览她发给我的两个与 shit 有关的网站:eatshit.life 和 shitchan.com。第一个是个人网站,比较随意,第二个是集合了各个板块的 chan,比如科技、犯罪、音乐、动漫,可以把它理解为一个匿名版,想发帖的就上不同板块来发帖。

个人网站 eatshit.life

shitchan.com

现实人格:

炒币爱好者、滑板女孩

不能免俗地,在这些令人眼花缭乱的网络宝藏之外,我试图窥探现实中 Musca 的生活状态。话题突然转向现实世界,就像网友的线下见面,Musca 忽然变得羞涩起来。

基于我对 Musca 社交媒体的视奸,我娴熟且轻易地发现了她涉足虚拟货币的事实。可惜她没说太多,只说主流的币都囤了一些。我又问她能不能指着这个发财,她说了一句复古用语:“理想很丰满。”

不死心的我又旁敲侧击问了几次 “你的收入来源” 等此类问题,Musca 终于透露了一点她的商业机密:卖游戏币,但是 “不能多讲,讲了就会被人上淘宝人肉。”

网络生活非常丰富的 Musca 却并非我想象中的 “死宅”,当我问她我在探究了这么多互联网黑洞之后,还会对什么产生兴趣,有点出乎意料,她把滑板排在了 “最近最好玩的事情” top 1。现实世界中她和别的年轻人一样,经常带着板上街,也琢磨怎么才能学会 ollie。

我视奸来的一张图

至于在她 “最近最好玩的事情” 榜单排第二的,是一个叫 beneater 的人用面包板做的 8bit 电脑。她给我发来了 链接,但这时候我已经超负荷地接受了太多黑洞,这个探索 8bit 电脑的任务就交给你们去做了。

可以羡慕一下,但超酷黑客少女也有自己的苦恼:“把攒的钱花完了,我就要去上班了。”

能做她的老板的,会是什么样的人啊?我难以想象。“祝你好运。” 我说。衷心地希望她能再多撑一会。