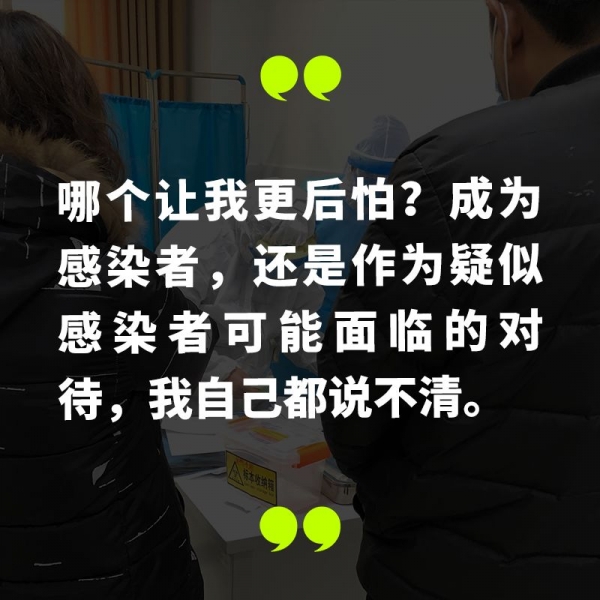

0

我在武汉隔离区做安保,偶尔想想女儿、家乡和狱中往事

27 岁的大白做隔离区的夜班安保已有一个多月了。他没想到的是,自去年十月底从宜昌监狱出狱后,这竟是他最稳定、长久的一份工作。

武汉封城后,各行业纷纷停摆。从周边城市来武汉的大白找不到工作,在汉阳区一张 25 元一天的床铺上一动不动地躺了四天,“没吃的,还欠了两天的房租,一些武汉网友知道之后,就说希望我能帮他们跑跑腿、拿拿快递什么的。”

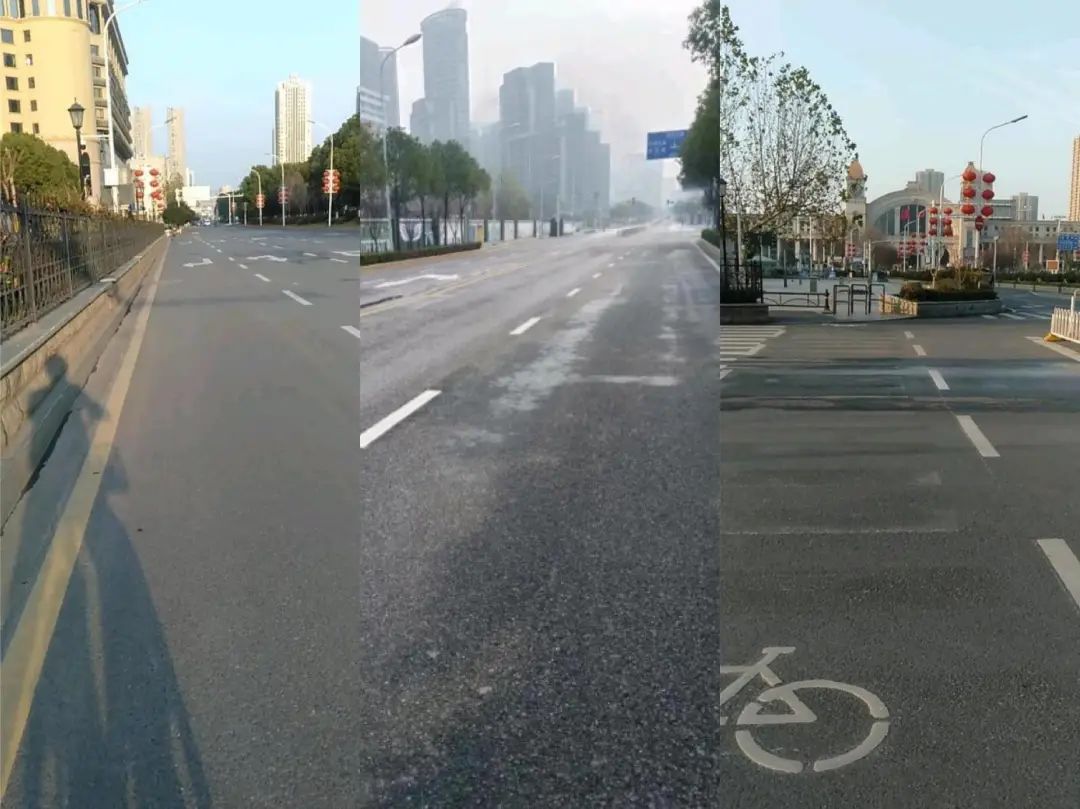

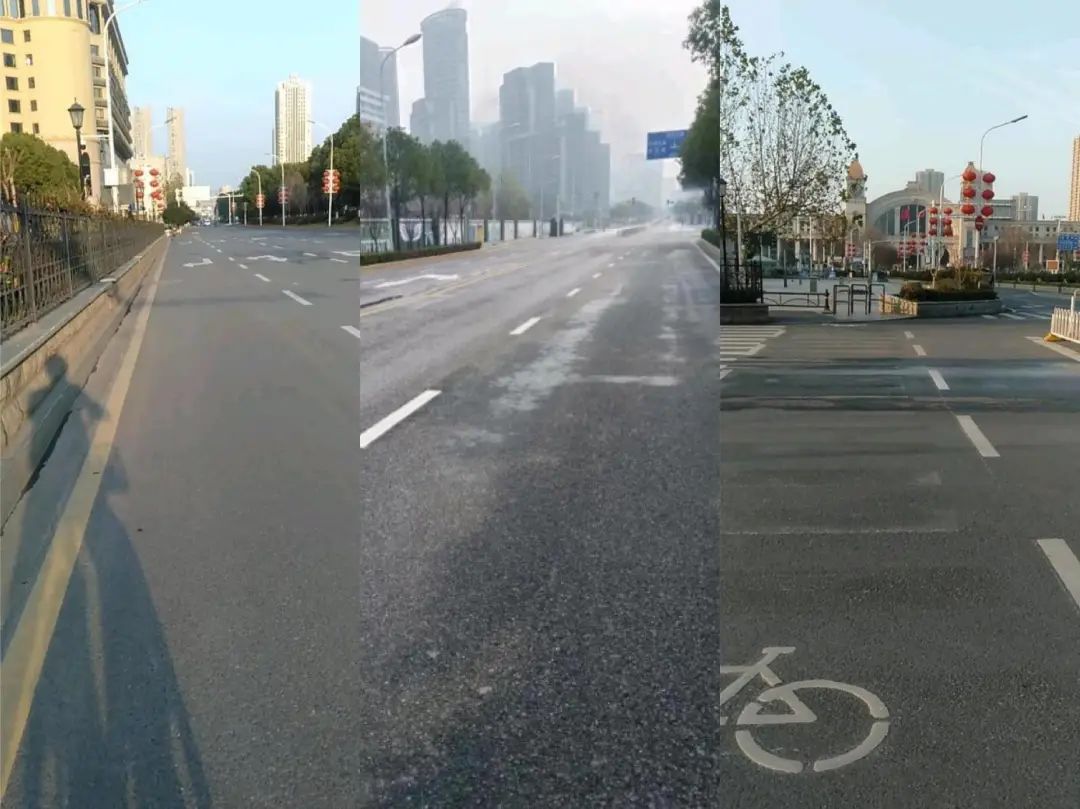

再骑上共享单车,街上已空无一人,为了到达散布在这座巨大城市各处的网友家里,大白一直在穿过各种形态的大桥、来来回回地跨越雾气弥漫的江面,“二七桥、二桥、大桥、杨泗桥…加起来骑了起码有八百公里,最长的一次,一口气骑了三十多公里,那种感觉忘不掉。”

大白拍下的桥

空城武汉

一次帮网友跑腿,对方特地给他准备了一份盒饭,大白把盒饭给了一个在广场上的陌生人,“那人在那坐着锤凳子,四十岁左右,不像流浪汉,但能看出来已经几顿没吃了。”

网友给大白准备的盒饭

初五,大白得到了另一份工作:摆摊卖口罩。口罩很薄,几乎透明,“进价五块一袋,那人叫我卖二十,就在中百超市门口摆摊,这也太丢人了,还好大家都戴着口罩。”

有的武汉阿姨嘴快,拿起口罩看看,就说,小伙子你可真缺德,发国难财,“我说,这个也不是我卖的,是帮别人,她说,你这么好人?大冷天的帮别人卖?”

口罩的生意大白就干了一个下午,原因是他 “老瞎搞”。“一个老头,不会用支付宝微信,身上只有一张一百的、一张十块的,我也没钱找,怎么搞?就收个十块吧。人家那么老了,总不好意思不卖吧。” 晚上摊主回来,一点发现货少了,“他没说什么,给了我一百块钱,后来我也不敢去了,我怕警察,警察这俩字我都怕。”

卖口罩有风险,跑腿不稳定,直到有网友告诉大白,现在去当志愿者,挣钱多,还包吃住,大白被点醒,成了一名隔离区夜班安保。

“不合格” 的夜班保安

2 月 8 号,大白通过中介来到江汉区一座被征用于隔离的党校,对方承诺 “每天两百四、一周一结、工作简单、可玩手机。” 这是一幢十层楼房,病人被安置在六楼到九楼,总共可容纳约 160 名病人。

隔离区的走廊

可能是因为刚被征用,房间里只有一张光秃秃的床,床单被套、卫生纸都没有配齐。刚来的老人,第一件事就是给自己铺床,大白在旁边看着,想到上班之前领导严肃强调过的话:很多事情你以为你是在做好人,万一你跟病人接触,一感染,要把大家全害掉了,千万别碰病人,也不要进病人的房间。

“看住病人别乱跑”,这本是大白清单上唯一一项任务。“开始,我是想着,干完我分内的活、拿钱、完事”,可后来大白发现,所谓的规定和职责范围更像是一条单方面的免责协议,现实情况的复杂和管理的混乱让界限不得不开始松动。

大白被告知,除了安保,隔离点还有负责收垃圾、打水、发饭、消毒的保洁岗位,“他们说安保坐在那里不动,看着病人就行了,可是我们从来没见过保洁。如果病人拜托你去打个水,你就能坐在那里一动不动吗?” 其次,24 小时值班的只有一名医生和一名护士,无法照顾到老年、糖尿病、无家属病人的需求。

大白跟病人家属的聊天

实际上,当班的第二天,大白就进了病人的房间。“我当时和另一份安保当班,送一个老大爷去房间,我跟他聊天,说现在党校条件不是很好,生活物资需要家里来送,大爷就很平淡地说,老伴已经因为这个病走掉了,儿子、儿媳都被隔离在别的地方,没有人管他。大爷问我们,能不能帮他铺一下床,我就进去帮他铺了。”

这样逾越规则的事情不止发生过一次:一位阿姨确诊了,但却没地方收治,社区让找医生,医生又说要社区出示证明才能来接人。阿姨在这个死循环里急的团团转,大白跟她商量好,带她下楼,自己跟前台谎称,病人太激动,一下没拦住她,“等于我俩排了一出戏,闹完第二天,这个阿姨就转移到医院了,她后来跟我讲,小伙子,要是我病好了,我一定得请你吃个饭。”

“还有一位糖尿病患者,他需要每天自己注射胰岛素,管我要酒精消毒。第一次,我跑了十几分钟跑上跑下才弄来半杯酒精,他又问我有没有棉签,肯定是没有的,第二天,我自己在外面买了给他。四五天之后,酒精用完了,他又问我要。我先是找医生要,医生让我找接待,接待说没有,医生又让我拿对讲机找指挥部,指挥部对我爱答不理,我实在忍不住,骂了几句,当天晚上,就有人找到我,说我这个性格不适合呆在这里。”

大白把这归咎于自己 “没上过什么班”,所以 “不知道什么话该讲不该讲,也不知道谁是领导,有时候脾气来了,更顾不了”。他以前靠着 “好到爆的人脉” 做生意,理解不了疫区这种上传下达、环环相扣的运作方式。按大白的说法,“他们说的那些规定(不能接触、不让进房间)当然有道理,你不能说他没道理,但你在那儿,看见那些老人,你没办法那么弄。”

第四个不回家的春节

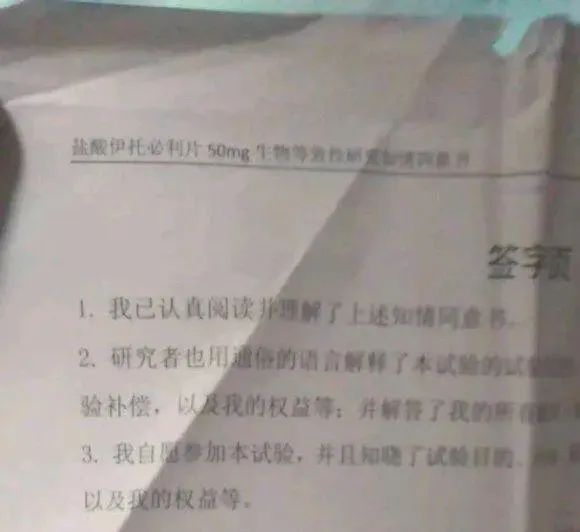

时间拨回到去年十月底,那时,大白刚出狱,和妻子、女儿在常州生活,因为有案底,找不到长期工,靠着一天一百多的日结勉强养活三个人。今年元旦,一家人来到武汉谋生,但生活并没有改观,1 月 7 号,大白准备去武汉某医院应征临床志愿者,试用一种叫做 “盐酸伊托必利片” 的药,“要在医院住两三天,能挣六千块钱”。

那天的事,大白记得很清楚。他刚坐上了地铁,妻子就打来电话,说自己带不了孩子,大白中途回家一看,孩子在家,妻子已经离开了。“我知道她心里有怨气,我在监狱里的两年都是她一个人带孩子,出来之后,挣不到钱,一去打工,还是得她带孩子。”

没派上用场的试药知情书

1 月 10 号,大白把孩子送回老家给妈妈带,次日独自返回武汉打工,“我当时想着还有十多天过年,在武汉打打工,攒个两千块回去交差。”

大白不知道妻子这一走算不算跟他离婚了,因为他们还没结婚。女儿出生的那一年,大白刚到结婚法定年龄,97 年的妻子还没到,所以女儿一直是 “黑户”。他想赶紧弄好女儿的户口,办户口需要先做亲子鉴定,做亲子鉴定就需要两千块。

离开时家人嘱咐他,今年除夕一定回家过年 —— 大白已经三年没回家过年了。“主要是为了我爷爷,他因为我入狱这事儿受了点刺激,每次在路边走,看见车就要拦,说是要打车去监狱里看我”。

1 月 23 号,武汉封城,大白那天早上八点醒的,“看见凌晨政府发的通告,还有两个小时就封城”。他蹬了三个小时骑到光谷区的出城通道,看到人潮都在往回折返,道路几乎被堵死,一个信息传来:已经出不去了。

没有合同的志愿者

大白在党校隔离点干了一个星期就干不下去了,2 月 15 号,他换到了另一个隔离点,原是江汉区的一家四星酒店。入职当天,他接到第一个任务,去协和医院接做完核酸检测的病人。

大白回忆,那是他第一次体会到秩序。当时协和医院的人不多,一切井井有条,“隔离区划分出来了,方舱医院也建起了,人就不会一股脑儿地往医院跑了”。

相比党校,酒店的条件比较优越,每一户都可以自己烧热水、床单铺盖充足、病人有营养餐。四名安保被分成日间和夜间两个小组,共同负责一个楼层。大白和他的室友负责晚八点到早八点的夜间,换班时间可以彼此协调。唯一没有改观的,是安保们的防护服,“鞋套是家用的,防护服基本上属于透明的那种,大家都是从外包中介那里过来的,没有合同。”

大白的装备

前两天,大白觉得自己被感染了,他求助于在线问诊的医生:“感觉胸口有点难受,没有其他的症状了,但前几天有个老婆婆呼吸困难、走路困难,我扶她上的救护车”。

医生只能建议他 “联系医生做胸部 CT”,大白的顾虑则是:“万一做了没事,没地方报销”。过了几天大白告诉我,自己没得病,是天天戴着口罩,给戴缺氧了。

没事儿的时候,大白会想在老家的女儿,但关于女儿的记忆,大多只是自己曾经好境遇的一种佐证,“那时候花钱都不知道怎么个花法,买那种一支五六百的硅胶奶瓶,衣服买那种竹纤维套装,一套就一千块钱”。除此之外,他也承认自己 “爱玩,没怎么带过小孩”。

跟大白一起当志愿者的,大多都是没钱的、欠债的、外省被困的。尤其是到了现在这个阶段,武汉封城一个多月了,这场战役到了令人疲惫的中场,一些本就处于边缘的人们正面临着真正意义上的弹尽粮绝。

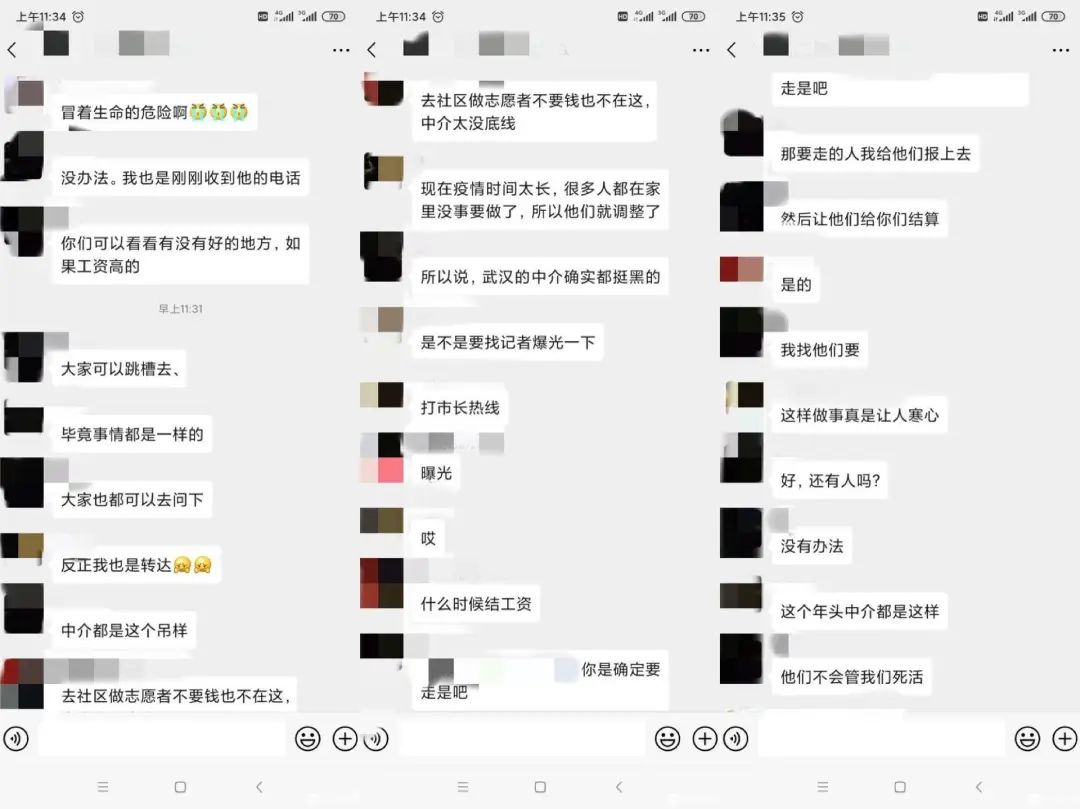

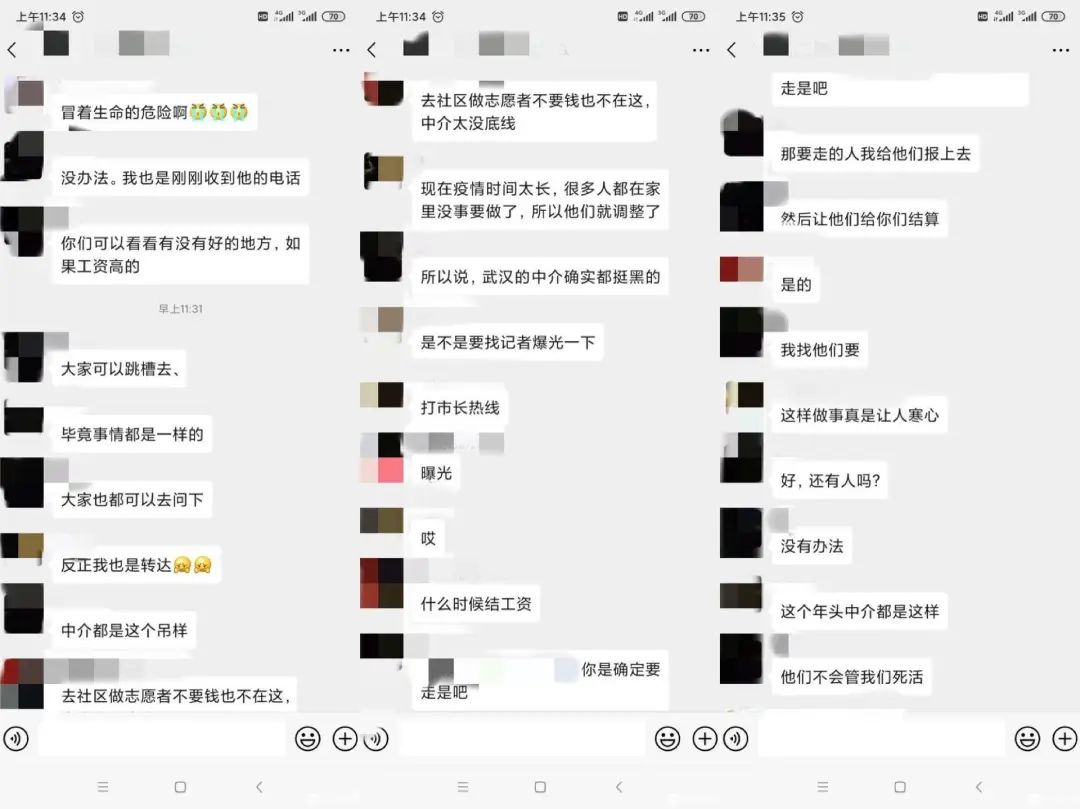

“原来这种志愿者工作大家都怕,后来发现武汉只有这种工作,现在大家都想找。” 大白能很敏锐地感受到这个供需关系发生颠倒的时间 —— 2 月 24 号,那天,中介在群里说,要把一天 240 元的报酬压到一天 220 元,“他直接讲白了,你要是不做你就走,大把的人在后面排队”。

工友们在群里对中介压价表示不满

没有医保,没有社保,大白这样的志愿者徘徊在被市场和中间商们操控着的地盘上。令人心有所感的是,大白曾经也是一名 “中间商”。他从需要用钱的人手中收购空白的银行卡,再以两倍的价格倒卖给福建的二道商人,银行卡最后流到东南亚赌场的中国客户手中,用以洗钱或赌博。最终,这份 “事业” 让大白因 “掩饰隐瞒非法犯罪所得” 入狱两年。

出狱的前一天晚上,大白发现电视剧里那种出狱前夜的激动 “太夸张了”,“我就觉得没有什么激动的,老婆接我出狱,一路上一句话都没得说”。再见到女儿,大白抱了她一下,“好像也说不上什么感觉”。封城时刻,大白的第一反应是 “没什么的,又不是要被枪毙”。对中介的压价,大白一开始很愤怒,再问时,他挺平淡地告诉我,缩水的工资已经拿了一个多星期了。

用大白的话总结:“再苦的事情当你面临的时候,它也没那么苦,再开心幸福的事儿你面临的时候,它也开心幸福不到哪里去”。

在酒店时,大白做了一个梦:警察找到他,说,不好意思,我们放错人了,你还得回去。“要么是自己还在里面,要么是又被带回去,经常做这种梦”。

大白在工作

在服刑时,大家一起生产一种电缆,每个人要学会扮演流水线上的一道工序,然后在余下的刑期里不停地重复、重复、重复。大白身处流程的末端,负责检查电缆的端面,“没坏的直接过,坏的挑出来”。光纤源源不断地涌过来,一天一万根,像另一种亟待收割的庄稼,大白觉得不错,视线被占有着、手能动着,没时间无聊,也让人感到安全。

“比看守所强多了,那里边三十个平方住 20 个人,找不到一块儿能盯着的空白,动不动就跟别人眼睛对上了,对得不爽,还得打一架。”

一点钟,要 “上大夜” 了,室友回房间交班,大白下到自己工作的楼层,在电梯口的折叠椅上坐下。他什么也不想,也不玩手机,就在那儿坐着,觉得眼前的事儿好像也没什么不一样,然后平静地,陷入空白的视野里。

27 岁的大白做隔离区的夜班安保已有一个多月了。他没想到的是,自去年十月底从宜昌监狱出狱后,这竟是他最稳定、长久的一份工作。

武汉封城后,各行业纷纷停摆。从周边城市来武汉的大白找不到工作,在汉阳区一张 25 元一天的床铺上一动不动地躺了四天,“没吃的,还欠了两天的房租,一些武汉网友知道之后,就说希望我能帮他们跑跑腿、拿拿快递什么的。”

再骑上共享单车,街上已空无一人,为了到达散布在这座巨大城市各处的网友家里,大白一直在穿过各种形态的大桥、来来回回地跨越雾气弥漫的江面,“二七桥、二桥、大桥、杨泗桥…加起来骑了起码有八百公里,最长的一次,一口气骑了三十多公里,那种感觉忘不掉。”

大白拍下的桥

空城武汉

一次帮网友跑腿,对方特地给他准备了一份盒饭,大白把盒饭给了一个在广场上的陌生人,“那人在那坐着锤凳子,四十岁左右,不像流浪汉,但能看出来已经几顿没吃了。”

网友给大白准备的盒饭

初五,大白得到了另一份工作:摆摊卖口罩。口罩很薄,几乎透明,“进价五块一袋,那人叫我卖二十,就在中百超市门口摆摊,这也太丢人了,还好大家都戴着口罩。”

有的武汉阿姨嘴快,拿起口罩看看,就说,小伙子你可真缺德,发国难财,“我说,这个也不是我卖的,是帮别人,她说,你这么好人?大冷天的帮别人卖?”

口罩的生意大白就干了一个下午,原因是他 “老瞎搞”。“一个老头,不会用支付宝微信,身上只有一张一百的、一张十块的,我也没钱找,怎么搞?就收个十块吧。人家那么老了,总不好意思不卖吧。” 晚上摊主回来,一点发现货少了,“他没说什么,给了我一百块钱,后来我也不敢去了,我怕警察,警察这俩字我都怕。”

卖口罩有风险,跑腿不稳定,直到有网友告诉大白,现在去当志愿者,挣钱多,还包吃住,大白被点醒,成了一名隔离区夜班安保。

“不合格” 的夜班保安

2 月 8 号,大白通过中介来到江汉区一座被征用于隔离的党校,对方承诺 “每天两百四、一周一结、工作简单、可玩手机。” 这是一幢十层楼房,病人被安置在六楼到九楼,总共可容纳约 160 名病人。

隔离区的走廊

可能是因为刚被征用,房间里只有一张光秃秃的床,床单被套、卫生纸都没有配齐。刚来的老人,第一件事就是给自己铺床,大白在旁边看着,想到上班之前领导严肃强调过的话:很多事情你以为你是在做好人,万一你跟病人接触,一感染,要把大家全害掉了,千万别碰病人,也不要进病人的房间。

“看住病人别乱跑”,这本是大白清单上唯一一项任务。“开始,我是想着,干完我分内的活、拿钱、完事”,可后来大白发现,所谓的规定和职责范围更像是一条单方面的免责协议,现实情况的复杂和管理的混乱让界限不得不开始松动。

大白被告知,除了安保,隔离点还有负责收垃圾、打水、发饭、消毒的保洁岗位,“他们说安保坐在那里不动,看着病人就行了,可是我们从来没见过保洁。如果病人拜托你去打个水,你就能坐在那里一动不动吗?” 其次,24 小时值班的只有一名医生和一名护士,无法照顾到老年、糖尿病、无家属病人的需求。

大白跟病人家属的聊天

实际上,当班的第二天,大白就进了病人的房间。“我当时和另一份安保当班,送一个老大爷去房间,我跟他聊天,说现在党校条件不是很好,生活物资需要家里来送,大爷就很平淡地说,老伴已经因为这个病走掉了,儿子、儿媳都被隔离在别的地方,没有人管他。大爷问我们,能不能帮他铺一下床,我就进去帮他铺了。”

这样逾越规则的事情不止发生过一次:一位阿姨确诊了,但却没地方收治,社区让找医生,医生又说要社区出示证明才能来接人。阿姨在这个死循环里急的团团转,大白跟她商量好,带她下楼,自己跟前台谎称,病人太激动,一下没拦住她,“等于我俩排了一出戏,闹完第二天,这个阿姨就转移到医院了,她后来跟我讲,小伙子,要是我病好了,我一定得请你吃个饭。”

“还有一位糖尿病患者,他需要每天自己注射胰岛素,管我要酒精消毒。第一次,我跑了十几分钟跑上跑下才弄来半杯酒精,他又问我有没有棉签,肯定是没有的,第二天,我自己在外面买了给他。四五天之后,酒精用完了,他又问我要。我先是找医生要,医生让我找接待,接待说没有,医生又让我拿对讲机找指挥部,指挥部对我爱答不理,我实在忍不住,骂了几句,当天晚上,就有人找到我,说我这个性格不适合呆在这里。”

大白把这归咎于自己 “没上过什么班”,所以 “不知道什么话该讲不该讲,也不知道谁是领导,有时候脾气来了,更顾不了”。他以前靠着 “好到爆的人脉” 做生意,理解不了疫区这种上传下达、环环相扣的运作方式。按大白的说法,“他们说的那些规定(不能接触、不让进房间)当然有道理,你不能说他没道理,但你在那儿,看见那些老人,你没办法那么弄。”

第四个不回家的春节

时间拨回到去年十月底,那时,大白刚出狱,和妻子、女儿在常州生活,因为有案底,找不到长期工,靠着一天一百多的日结勉强养活三个人。今年元旦,一家人来到武汉谋生,但生活并没有改观,1 月 7 号,大白准备去武汉某医院应征临床志愿者,试用一种叫做 “盐酸伊托必利片” 的药,“要在医院住两三天,能挣六千块钱”。

那天的事,大白记得很清楚。他刚坐上了地铁,妻子就打来电话,说自己带不了孩子,大白中途回家一看,孩子在家,妻子已经离开了。“我知道她心里有怨气,我在监狱里的两年都是她一个人带孩子,出来之后,挣不到钱,一去打工,还是得她带孩子。”

没派上用场的试药知情书

1 月 10 号,大白把孩子送回老家给妈妈带,次日独自返回武汉打工,“我当时想着还有十多天过年,在武汉打打工,攒个两千块回去交差。”

大白不知道妻子这一走算不算跟他离婚了,因为他们还没结婚。女儿出生的那一年,大白刚到结婚法定年龄,97 年的妻子还没到,所以女儿一直是 “黑户”。他想赶紧弄好女儿的户口,办户口需要先做亲子鉴定,做亲子鉴定就需要两千块。

离开时家人嘱咐他,今年除夕一定回家过年 —— 大白已经三年没回家过年了。“主要是为了我爷爷,他因为我入狱这事儿受了点刺激,每次在路边走,看见车就要拦,说是要打车去监狱里看我”。

1 月 23 号,武汉封城,大白那天早上八点醒的,“看见凌晨政府发的通告,还有两个小时就封城”。他蹬了三个小时骑到光谷区的出城通道,看到人潮都在往回折返,道路几乎被堵死,一个信息传来:已经出不去了。

没有合同的志愿者

大白在党校隔离点干了一个星期就干不下去了,2 月 15 号,他换到了另一个隔离点,原是江汉区的一家四星酒店。入职当天,他接到第一个任务,去协和医院接做完核酸检测的病人。

大白回忆,那是他第一次体会到秩序。当时协和医院的人不多,一切井井有条,“隔离区划分出来了,方舱医院也建起了,人就不会一股脑儿地往医院跑了”。

相比党校,酒店的条件比较优越,每一户都可以自己烧热水、床单铺盖充足、病人有营养餐。四名安保被分成日间和夜间两个小组,共同负责一个楼层。大白和他的室友负责晚八点到早八点的夜间,换班时间可以彼此协调。唯一没有改观的,是安保们的防护服,“鞋套是家用的,防护服基本上属于透明的那种,大家都是从外包中介那里过来的,没有合同。”

大白的装备

前两天,大白觉得自己被感染了,他求助于在线问诊的医生:“感觉胸口有点难受,没有其他的症状了,但前几天有个老婆婆呼吸困难、走路困难,我扶她上的救护车”。

医生只能建议他 “联系医生做胸部 CT”,大白的顾虑则是:“万一做了没事,没地方报销”。过了几天大白告诉我,自己没得病,是天天戴着口罩,给戴缺氧了。

没事儿的时候,大白会想在老家的女儿,但关于女儿的记忆,大多只是自己曾经好境遇的一种佐证,“那时候花钱都不知道怎么个花法,买那种一支五六百的硅胶奶瓶,衣服买那种竹纤维套装,一套就一千块钱”。除此之外,他也承认自己 “爱玩,没怎么带过小孩”。

跟大白一起当志愿者的,大多都是没钱的、欠债的、外省被困的。尤其是到了现在这个阶段,武汉封城一个多月了,这场战役到了令人疲惫的中场,一些本就处于边缘的人们正面临着真正意义上的弹尽粮绝。

“原来这种志愿者工作大家都怕,后来发现武汉只有这种工作,现在大家都想找。” 大白能很敏锐地感受到这个供需关系发生颠倒的时间 —— 2 月 24 号,那天,中介在群里说,要把一天 240 元的报酬压到一天 220 元,“他直接讲白了,你要是不做你就走,大把的人在后面排队”。

工友们在群里对中介压价表示不满

没有医保,没有社保,大白这样的志愿者徘徊在被市场和中间商们操控着的地盘上。令人心有所感的是,大白曾经也是一名 “中间商”。他从需要用钱的人手中收购空白的银行卡,再以两倍的价格倒卖给福建的二道商人,银行卡最后流到东南亚赌场的中国客户手中,用以洗钱或赌博。最终,这份 “事业” 让大白因 “掩饰隐瞒非法犯罪所得” 入狱两年。

出狱的前一天晚上,大白发现电视剧里那种出狱前夜的激动 “太夸张了”,“我就觉得没有什么激动的,老婆接我出狱,一路上一句话都没得说”。再见到女儿,大白抱了她一下,“好像也说不上什么感觉”。封城时刻,大白的第一反应是 “没什么的,又不是要被枪毙”。对中介的压价,大白一开始很愤怒,再问时,他挺平淡地告诉我,缩水的工资已经拿了一个多星期了。

用大白的话总结:“再苦的事情当你面临的时候,它也没那么苦,再开心幸福的事儿你面临的时候,它也开心幸福不到哪里去”。

在酒店时,大白做了一个梦:警察找到他,说,不好意思,我们放错人了,你还得回去。“要么是自己还在里面,要么是又被带回去,经常做这种梦”。

大白在工作

在服刑时,大家一起生产一种电缆,每个人要学会扮演流水线上的一道工序,然后在余下的刑期里不停地重复、重复、重复。大白身处流程的末端,负责检查电缆的端面,“没坏的直接过,坏的挑出来”。光纤源源不断地涌过来,一天一万根,像另一种亟待收割的庄稼,大白觉得不错,视线被占有着、手能动着,没时间无聊,也让人感到安全。

“比看守所强多了,那里边三十个平方住 20 个人,找不到一块儿能盯着的空白,动不动就跟别人眼睛对上了,对得不爽,还得打一架。”

一点钟,要 “上大夜” 了,室友回房间交班,大白下到自己工作的楼层,在电梯口的折叠椅上坐下。他什么也不想,也不玩手机,就在那儿坐着,觉得眼前的事儿好像也没什么不一样,然后平静地,陷入空白的视野里。