我去了巴黎最躁的社会主义足球俱乐部

巴黎红星不是你能用 “朋克”、“硬核” 之类中文互联网陈词滥调去形容的球队,他们不一定 “硬”,但是很 “核”,他们不一定朋克,但是足够嬉皮。

往售票机里塞进2欧元,取出找回的10分硬币和一张车票,我走进了巴黎地铁4号线。地铁开往北郊,离终点越近,车厢里白人越少,每个空位上都有一片可疑液体的污渍,头发油得一丝不苟的阿拉伯兄弟和穿着修身运动服的非裔小哥一屁股坐下,谁也不看谁,开始划手机。 今天我的目的地是法乙球队 巴黎红星(Red Star FC)的主场鲍尔体育场(Stade Bauer),就在这条地铁线的终点站外一公里处。

如果说欧洲是世界左派的大本营,那法国就是欧洲左派的大本营,而一个你能想象到的全世界最死硬的左派,无论他是什么人种,只要他恰巧是一个足球迷并且住在巴黎,那么他只可能走进我要去的这支球队的主场,而绝不会是坐落在城市西郊的中产阶级住宅和咖啡馆中间、有着800平米官方商店和世界上最昂贵的联名赞助球衣的巴黎王子公园球场。

而且,这支球队的胸前广告是我工作单位的 logo —— 这是 VICE 在全世界赞助的唯一一家足球俱乐部。

出发前,本地地接提醒我看好财物,“那边有点乱,移民多。”

走出终点站的小广场,随着人流涌过亮着红灯的人行横道,我眼前是标准的城中村景象:黑哥们儿站在立交桥下定点兜售,一手拿着十个 Prada 墨镜,另一手挂着十个 YSL 皮包;北非兄弟瞄你一眼,从怀里掏出一只 iPhone X 问要不要。

一条假冒服装批发街道在我面前伸展,FILA、Champion 和加拿大鹅挂在每一个档位上,环球同此凉热。非裔喜欢的 ellesse 和大狮子大黑豹图案T恤间或出现,巴黎圣日耳曼和 Air Jordan 的联名球衣在这也受欢迎,尽管那些衣服上的飞人乔丹有些胖成了鲨鱼奥尼尔,有些飞成了一字马,仿佛奥运会上的李小双。

这里叫圣旺(Saint-Ouen),巴黎市区的边缘,巴黎红星就在这样的社区中成长起来。它的创立者是在任时间最长的国际足联主席雷米特(Jules Rimet) —— 大力神杯之前的世界杯金杯就以他的名字命名,并因为进入了那首 “football’s coming home” 的歌词而被英格兰人传唱至今。红星是法国第二年长的俱乐部,在这附近的一间咖啡馆里创立,那是1897年,雷米特24岁。

穿过了将近1公里的假冒服装眼镜名表大市集,街道陡然变得冷清,开阔得让人心慌。“Stade Bauer” 的路牌指向左边,我深吸了一口从北京带来的黄鹤楼,走进一条无人街道。要装个狠瓷也容易,一个没背包、没带相机、穿着旧夹克皱着眉头抽烟、独自走路的中国脸庞,在哪都是不太好惹的。

没走多久,我就看到了巴黎红星的绿圈标志,打在一个如破旧小公寓楼的建筑上。这个建筑就是 Stade Bauer 的一面看台,但一不注意你就会轻易地错过这个路边的体育场。以往去过的体育场大都能看到整个轮廓,像是一种兀然出现在街道中的巨型动物,但在 Stade Bauer,你只能看到一面满是裂缝的陈旧墙面。

如果不提示,恐怕很难看出这张照片上哪有体育场

Stade Bauer 的主看台背面

画着俱乐部 logo 的牌子下面开着大门。我走进门厅,仿佛走进了50年代的苏式建筑,旁边是个传达室般的窗口,前方正对着奖杯的陈列橱窗 —— 这支球队最光辉的国内战绩是法国杯冠军,但最后一次获得是1942年。

左边门虚掩着,推开进入,是一个更有社会主义风格的走廊。

我拐了个弯,发现一道贴着古早法国足协标志的对开门后有强烈的亮光,原来这就是通往场地的球员通道了。

我按下门把手,走进通道,尽头是绿色的草坪。

穿过通道,我已经站在了这座球场的草坪上,就在一方球门之后,身后的上方是最高的看台,左边是观众看台,右边是主席台,正对面没有看台,只有一座围墙和它外面的斜顶居民楼。

一张全景照片,手机可以点图片看。

虽然现在的草皮是人工草,但 Stade Bauer 曾经是一个主要体育场,它的正式名称是“巴黎体育场”(Stade de Paris),甚至承办过1998世界杯前的国际A级热身赛,巴西在这里用安道尔做最后练兵,尽遣主力,R9 罗纳尔多、里瓦尔多、贝贝托、卡洛斯全数上场。进球的是吉奥瓦尼、里瓦尔多和卡夫,其中前两粒进球,就在我刚刚走出来的球员通道前的球门打进。

1998年6月3日,贝贝托、罗纳尔多、里瓦尔多的这粒三角连线就发生在我脚下的地面上。

球门后面的三角形出入口仍然没变

1998年6月3日,吉奥瓦尼打进巴西的第一球

作为背景的斜顶公寓楼也没变

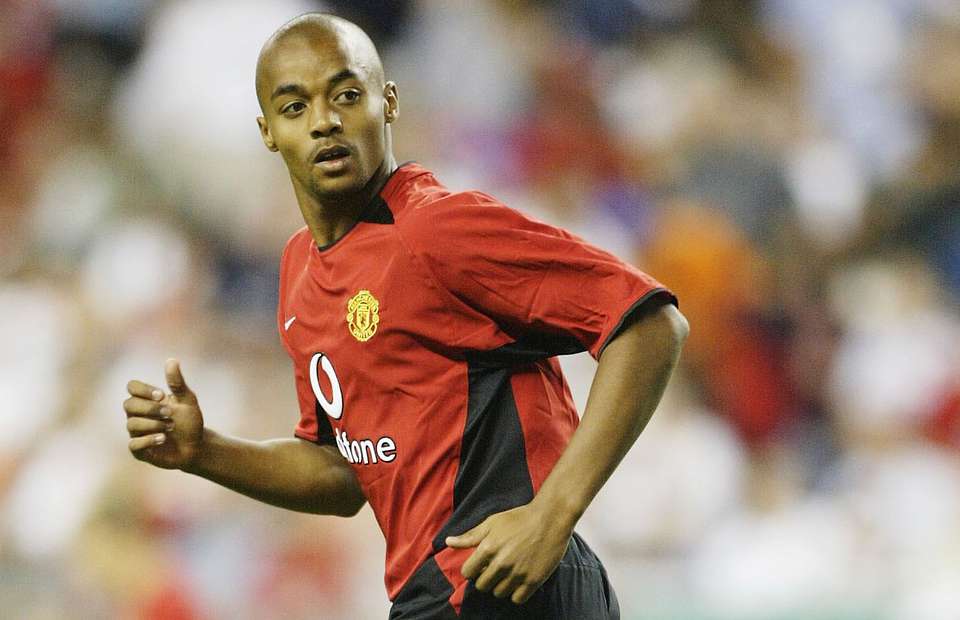

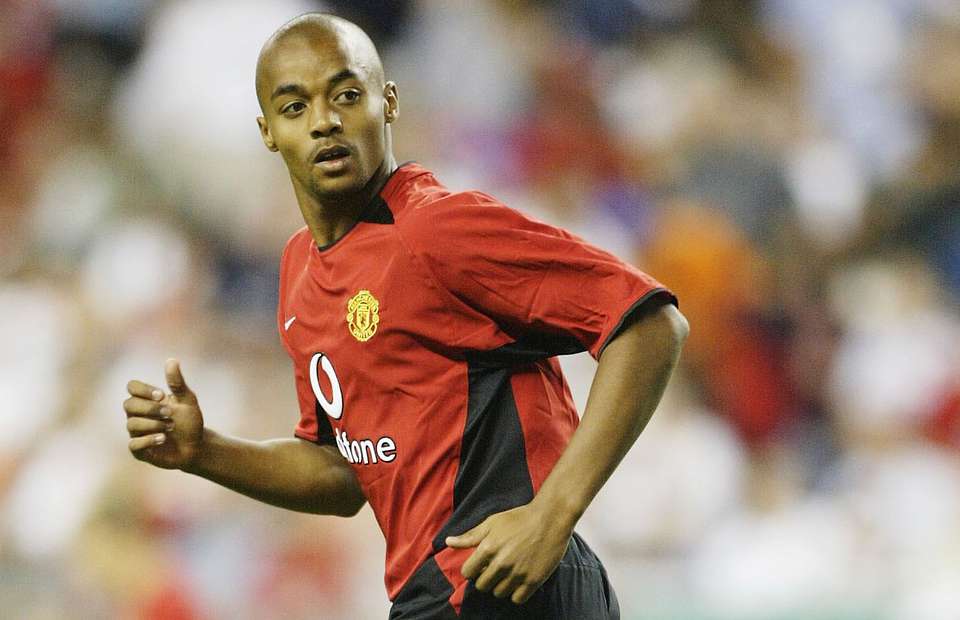

场上有几个球员,是青年队的,我能认出其中两个,因为他们曾出现在球队网站的宣传照上。巴黎红星的网站和社交媒体的设计非常有型,比起大俱乐部千篇一律的商务照片来,这支平民球队要酷出五个数量级。这不是因为 VICE 投入了赞助,而是要归功于球队在2016年任命的创意总监大卫·贝里昂(David Bellion),他不是个经验丰富的经理人,而是前职业球员,曾经效力曼联的射手,他在贝克汉姆离队那一年被弗格森买去,也不幸成为了弗兰、马切达、董方卓 等一系列曾被寄予 “后92班” 希望,但在鲁尼和C罗的光辉中泯然沉寂的长长名单中的一个。

贝里昂效力曼联时期,他也曾被寄予厚望。图片来源

贝里昂在红星退役,这个不太成功的职业球员说:“红星是个地下、浪漫、受人喜爱,也完全没有社会地位的足球俱乐部,人们爱它,是因为它仍然保存着 old school 的足球氛围。这支俱乐部不只是为了赢球而成立,它更是自由和创造的重要象征,能够这样拥有人们信任的俱乐部并不多。”

在贝里昂上任之后,巴黎红星开始了和 VICE 法国的合作。他还一手打造了红星与本地音乐人、艺术家合作,为社区里有艺术天赋又缺乏教育机会的孩子们进行培训的项目。

巴黎红星的官网上有着这几个青年队小伙子的照片

红星队的 Instagram 主页

在社交媒体发布的具有左派报纸风格的比赛预告图

宣传照,照片上出现的不同性别、不同种族体现了红星希望为这个移民社区带来的凝聚力

那件印着 VICE 胸前广告的球衣自然也出现在了嬉皮风格的 lookbook 和美国、日本的潮店里。队服在官网售价70欧元,这经常会成为嘲讽巴黎红星 “社会主义球队” 标签的把柄,批评者不屑地说,“平民球队?社会主义球队?球衣70欧元?呵呵。”

听起来嘲讽得很有道理,但北朝鲜人民也会在北京开45块钱一碗的冷面馆子不是?

日头下沉,我走上看台,整个体育场都是被岁月侵蚀的痕迹。

并发现,他们也不是很在乎赞助商 —— VICE 的广告牌被扔在一堆建筑垃圾里。好样的,果然是左派球队!正当我为扔在地上的我司物料而心情复杂时,场上有个哥们儿冲我喊,说他们要走了,你也走吧!

等我回到出口,他们已经离开。合着整个体育场最后还是我锁的门。

售票窗口同时有一个小纪念碑,纪念的是 Rino Della Negra,1940年代巴黎红星队的球员,一位在法国被德国纳粹占领期间表现英勇的反抗组织成员,一位共产主义者。Rino Della Negra 在1944年被德国人逮捕后枪决,枪决前他给他的弟弟写了封信,信中对红星队致以 “Hello and Goodbye”,从此他成为了红星队的精神图腾。Rino Della Negra 的忌日是2月21日,刚过不久,人们放在这里的鲜花还未凋谢。

俱乐部关门了,但我还不太想走,对面有个酒吧,外面挂着红星的海报和老照片。我径直走进去,是个典型的社区酒吧,右边的桌子正在看着阿森纳对曼联的英超直播。像那些 Air Jordan 和 Canada Goose 一样,金元英超同样是这个社区的消费品。

来自各个兄弟单位的交换贴纸,主题是 “红星牛逼” 和反种族主义。

两个黑人小孩推着滑板车进来,也就五六岁的样子,酒保假装严厉逗着他们,两个孩子根本不理。孩子后面扶住门是个穿着贝雷帽和旧夹克的法国老人,飞快地扫了我一眼,有些狐疑,但也没说什么,和酒保握了握手,就在吧台里找了一角,和别人聊起天来。

像所有的酒吧一样,墙上贴着世界各国的钱币,没看到人民币,但最下面的那张是个中国产的理应被烧掉的冥币,有点太躁了。它是怎么漂洋过海被贴到这的?

喝完啤酒,无论如何也该走了,站在马路对面又看了这座社会主义感的 Stade Bauer 一眼,避过阴影里站着的小黑哥,向地铁站走回。

假冒服装市场正在撤摊儿,人们把衣服搬上挤停在空地的白色大众面包车,它们如同村里拉货的五菱宏光,唯一的区别是这里车上有更多涂鸦。一家名叫 “Paristanbul” 的餐厅招牌点亮,土耳其人在屋外抽起了阿拉伯水烟,属于移民的巴黎入夜了。

我来了趟这里,是在寻求什么?是在寻求那个在网上也不太好买的70欧元的球衣吗?来这之前,这支 “咱们赞助的球队” 在同事的口中实际上是猎奇般的存在,我曾经开玩笑地用 @vice.com 的邮箱跟他们套磁,看看他们会不会寄一件给我。但真实的 Stade Bauer 竟然没有门店,无论 fancy 的或破旧的,都没有,纪念品柜台,没有,吉祥物,没有,价签根本无处可觅。而我的第二重心理,是想验证一下这支拥有风格十足的网络形象,拥有让全世界酷孩子想立马掏钱的潮衣服的球队的真面目,我想要穿过所有的 public image,看看他们的标签是否名可副实,看看这支球队是一个 faker 还是个真货。 裂缝的混凝土看台里长出来的草、Della Negro 纪念碑下的鲜花、门口酒吧里的黑人小孩已经给出了答案。

回到住处,电视台播放法乙集锦,正好看到巴黎红星输掉这轮比赛的画面。原来因为 Stade Bauer 不能满足法国足协对乙级联赛场地的规定,自从巴黎红星这赛季从第三级别联赛升入乙级后,巴黎红星一队就不得不离开他们自己的家,借用再往北80公里的皮埃尔·布里森体育场(Stade Pierre Brisson)。只剩下巴黎红星青年队以 Stade Bauer 作为主场。

现在他们的一队在法乙联赛排名第20,倒数第一,下个赛季,他们很可能会回到这片养育他们的圣旺,而这里的球迷,又能回到这样趴在自己住的公寓里免费看球的生活了。

这是好事还是坏事?对一个2019年的足球俱乐部,没有任何好处,但对巴黎红星俱乐部和它代表的社区来说,这可能是他们最希望的事 —— 是的,他们不属于无聊、冷血、残酷的21世纪。

巴黎红星不是你能用 “朋克”、“硬核” 之类中文互联网陈词滥调去形容的球队,他们不一定 “硬”,但是很 “核”,他们不一定朋克,但是足够嬉皮。

往售票机里塞进2欧元,取出找回的10分硬币和一张车票,我走进了巴黎地铁4号线。地铁开往北郊,离终点越近,车厢里白人越少,每个空位上都有一片可疑液体的污渍,头发油得一丝不苟的阿拉伯兄弟和穿着修身运动服的非裔小哥一屁股坐下,谁也不看谁,开始划手机。 今天我的目的地是法乙球队 巴黎红星(Red Star FC)的主场鲍尔体育场(Stade Bauer),就在这条地铁线的终点站外一公里处。

如果说欧洲是世界左派的大本营,那法国就是欧洲左派的大本营,而一个你能想象到的全世界最死硬的左派,无论他是什么人种,只要他恰巧是一个足球迷并且住在巴黎,那么他只可能走进我要去的这支球队的主场,而绝不会是坐落在城市西郊的中产阶级住宅和咖啡馆中间、有着800平米官方商店和世界上最昂贵的联名赞助球衣的巴黎王子公园球场。

而且,这支球队的胸前广告是我工作单位的 logo —— 这是 VICE 在全世界赞助的唯一一家足球俱乐部。

出发前,本地地接提醒我看好财物,“那边有点乱,移民多。”

走出终点站的小广场,随着人流涌过亮着红灯的人行横道,我眼前是标准的城中村景象:黑哥们儿站在立交桥下定点兜售,一手拿着十个 Prada 墨镜,另一手挂着十个 YSL 皮包;北非兄弟瞄你一眼,从怀里掏出一只 iPhone X 问要不要。

一条假冒服装批发街道在我面前伸展,FILA、Champion 和加拿大鹅挂在每一个档位上,环球同此凉热。非裔喜欢的 ellesse 和大狮子大黑豹图案T恤间或出现,巴黎圣日耳曼和 Air Jordan 的联名球衣在这也受欢迎,尽管那些衣服上的飞人乔丹有些胖成了鲨鱼奥尼尔,有些飞成了一字马,仿佛奥运会上的李小双。

这里叫圣旺(Saint-Ouen),巴黎市区的边缘,巴黎红星就在这样的社区中成长起来。它的创立者是在任时间最长的国际足联主席雷米特(Jules Rimet) —— 大力神杯之前的世界杯金杯就以他的名字命名,并因为进入了那首 “football’s coming home” 的歌词而被英格兰人传唱至今。红星是法国第二年长的俱乐部,在这附近的一间咖啡馆里创立,那是1897年,雷米特24岁。

穿过了将近1公里的假冒服装眼镜名表大市集,街道陡然变得冷清,开阔得让人心慌。“Stade Bauer” 的路牌指向左边,我深吸了一口从北京带来的黄鹤楼,走进一条无人街道。要装个狠瓷也容易,一个没背包、没带相机、穿着旧夹克皱着眉头抽烟、独自走路的中国脸庞,在哪都是不太好惹的。

没走多久,我就看到了巴黎红星的绿圈标志,打在一个如破旧小公寓楼的建筑上。这个建筑就是 Stade Bauer 的一面看台,但一不注意你就会轻易地错过这个路边的体育场。以往去过的体育场大都能看到整个轮廓,像是一种兀然出现在街道中的巨型动物,但在 Stade Bauer,你只能看到一面满是裂缝的陈旧墙面。

如果不提示,恐怕很难看出这张照片上哪有体育场

Stade Bauer 的主看台背面

画着俱乐部 logo 的牌子下面开着大门。我走进门厅,仿佛走进了50年代的苏式建筑,旁边是个传达室般的窗口,前方正对着奖杯的陈列橱窗 —— 这支球队最光辉的国内战绩是法国杯冠军,但最后一次获得是1942年。

左边门虚掩着,推开进入,是一个更有社会主义风格的走廊。

我拐了个弯,发现一道贴着古早法国足协标志的对开门后有强烈的亮光,原来这就是通往场地的球员通道了。

我按下门把手,走进通道,尽头是绿色的草坪。

穿过通道,我已经站在了这座球场的草坪上,就在一方球门之后,身后的上方是最高的看台,左边是观众看台,右边是主席台,正对面没有看台,只有一座围墙和它外面的斜顶居民楼。

一张全景照片,手机可以点图片看。

虽然现在的草皮是人工草,但 Stade Bauer 曾经是一个主要体育场,它的正式名称是“巴黎体育场”(Stade de Paris),甚至承办过1998世界杯前的国际A级热身赛,巴西在这里用安道尔做最后练兵,尽遣主力,R9 罗纳尔多、里瓦尔多、贝贝托、卡洛斯全数上场。进球的是吉奥瓦尼、里瓦尔多和卡夫,其中前两粒进球,就在我刚刚走出来的球员通道前的球门打进。

1998年6月3日,贝贝托、罗纳尔多、里瓦尔多的这粒三角连线就发生在我脚下的地面上。

球门后面的三角形出入口仍然没变

1998年6月3日,吉奥瓦尼打进巴西的第一球

作为背景的斜顶公寓楼也没变

场上有几个球员,是青年队的,我能认出其中两个,因为他们曾出现在球队网站的宣传照上。巴黎红星的网站和社交媒体的设计非常有型,比起大俱乐部千篇一律的商务照片来,这支平民球队要酷出五个数量级。这不是因为 VICE 投入了赞助,而是要归功于球队在2016年任命的创意总监大卫·贝里昂(David Bellion),他不是个经验丰富的经理人,而是前职业球员,曾经效力曼联的射手,他在贝克汉姆离队那一年被弗格森买去,也不幸成为了弗兰、马切达、董方卓 等一系列曾被寄予 “后92班” 希望,但在鲁尼和C罗的光辉中泯然沉寂的长长名单中的一个。

贝里昂效力曼联时期,他也曾被寄予厚望。图片来源

贝里昂在红星退役,这个不太成功的职业球员说:“红星是个地下、浪漫、受人喜爱,也完全没有社会地位的足球俱乐部,人们爱它,是因为它仍然保存着 old school 的足球氛围。这支俱乐部不只是为了赢球而成立,它更是自由和创造的重要象征,能够这样拥有人们信任的俱乐部并不多。”

在贝里昂上任之后,巴黎红星开始了和 VICE 法国的合作。他还一手打造了红星与本地音乐人、艺术家合作,为社区里有艺术天赋又缺乏教育机会的孩子们进行培训的项目。

巴黎红星的官网上有着这几个青年队小伙子的照片

红星队的 Instagram 主页

在社交媒体发布的具有左派报纸风格的比赛预告图

宣传照,照片上出现的不同性别、不同种族体现了红星希望为这个移民社区带来的凝聚力

那件印着 VICE 胸前广告的球衣自然也出现在了嬉皮风格的 lookbook 和美国、日本的潮店里。队服在官网售价70欧元,这经常会成为嘲讽巴黎红星 “社会主义球队” 标签的把柄,批评者不屑地说,“平民球队?社会主义球队?球衣70欧元?呵呵。”

听起来嘲讽得很有道理,但北朝鲜人民也会在北京开45块钱一碗的冷面馆子不是?

日头下沉,我走上看台,整个体育场都是被岁月侵蚀的痕迹。

并发现,他们也不是很在乎赞助商 —— VICE 的广告牌被扔在一堆建筑垃圾里。好样的,果然是左派球队!正当我为扔在地上的我司物料而心情复杂时,场上有个哥们儿冲我喊,说他们要走了,你也走吧!

等我回到出口,他们已经离开。合着整个体育场最后还是我锁的门。

售票窗口同时有一个小纪念碑,纪念的是 Rino Della Negra,1940年代巴黎红星队的球员,一位在法国被德国纳粹占领期间表现英勇的反抗组织成员,一位共产主义者。Rino Della Negra 在1944年被德国人逮捕后枪决,枪决前他给他的弟弟写了封信,信中对红星队致以 “Hello and Goodbye”,从此他成为了红星队的精神图腾。Rino Della Negra 的忌日是2月21日,刚过不久,人们放在这里的鲜花还未凋谢。

俱乐部关门了,但我还不太想走,对面有个酒吧,外面挂着红星的海报和老照片。我径直走进去,是个典型的社区酒吧,右边的桌子正在看着阿森纳对曼联的英超直播。像那些 Air Jordan 和 Canada Goose 一样,金元英超同样是这个社区的消费品。

来自各个兄弟单位的交换贴纸,主题是 “红星牛逼” 和反种族主义。

两个黑人小孩推着滑板车进来,也就五六岁的样子,酒保假装严厉逗着他们,两个孩子根本不理。孩子后面扶住门是个穿着贝雷帽和旧夹克的法国老人,飞快地扫了我一眼,有些狐疑,但也没说什么,和酒保握了握手,就在吧台里找了一角,和别人聊起天来。

像所有的酒吧一样,墙上贴着世界各国的钱币,没看到人民币,但最下面的那张是个中国产的理应被烧掉的冥币,有点太躁了。它是怎么漂洋过海被贴到这的?

喝完啤酒,无论如何也该走了,站在马路对面又看了这座社会主义感的 Stade Bauer 一眼,避过阴影里站着的小黑哥,向地铁站走回。

假冒服装市场正在撤摊儿,人们把衣服搬上挤停在空地的白色大众面包车,它们如同村里拉货的五菱宏光,唯一的区别是这里车上有更多涂鸦。一家名叫 “Paristanbul” 的餐厅招牌点亮,土耳其人在屋外抽起了阿拉伯水烟,属于移民的巴黎入夜了。

我来了趟这里,是在寻求什么?是在寻求那个在网上也不太好买的70欧元的球衣吗?来这之前,这支 “咱们赞助的球队” 在同事的口中实际上是猎奇般的存在,我曾经开玩笑地用 @vice.com 的邮箱跟他们套磁,看看他们会不会寄一件给我。但真实的 Stade Bauer 竟然没有门店,无论 fancy 的或破旧的,都没有,纪念品柜台,没有,吉祥物,没有,价签根本无处可觅。而我的第二重心理,是想验证一下这支拥有风格十足的网络形象,拥有让全世界酷孩子想立马掏钱的潮衣服的球队的真面目,我想要穿过所有的 public image,看看他们的标签是否名可副实,看看这支球队是一个 faker 还是个真货。 裂缝的混凝土看台里长出来的草、Della Negro 纪念碑下的鲜花、门口酒吧里的黑人小孩已经给出了答案。

回到住处,电视台播放法乙集锦,正好看到巴黎红星输掉这轮比赛的画面。原来因为 Stade Bauer 不能满足法国足协对乙级联赛场地的规定,自从巴黎红星这赛季从第三级别联赛升入乙级后,巴黎红星一队就不得不离开他们自己的家,借用再往北80公里的皮埃尔·布里森体育场(Stade Pierre Brisson)。只剩下巴黎红星青年队以 Stade Bauer 作为主场。

现在他们的一队在法乙联赛排名第20,倒数第一,下个赛季,他们很可能会回到这片养育他们的圣旺,而这里的球迷,又能回到这样趴在自己住的公寓里免费看球的生活了。

这是好事还是坏事?对一个2019年的足球俱乐部,没有任何好处,但对巴黎红星俱乐部和它代表的社区来说,这可能是他们最希望的事 —— 是的,他们不属于无聊、冷血、残酷的21世纪。