欲望怎么就“小众”了呢?

今天认识的这位被称作“东方的牧羊人”的人,平时并不牧羊。

他叫赵梁,第一次见面,会记住他那头二十年没剪过的长发、自然垂坠的衣服、明显属于舞者的身体,往那儿一站,很灵,很仙儿。

作为当代舞蹈艺术家和导演,最近一次的大众提及来自综艺《披荆斩棘的哥哥》四公“三万天”主题演唱会,其中《舍离断》的舞台设计出自他手。赵梁的舞台风格和创作语言有其辨识度,国内外的艺术评论和媒体将之称作“东方美学”,他自己倒不是很在乎,只不过“毕竟是北方长出来的植物,我对我脚下的土壤最熟悉,我最熟悉的是什么,我就用什么。”

跳舞几十年,他一直是个“自然人”。走在晴天街头他忽然说,下雨了,我被小水珠砸了一下,就刚才。我们纷纷抬头去看蓝得澄亮的天空。大概一小时后,雨果真来了,这次无差别地砸在所有人肩膀上。

刷抖音的“仙儿”

舞蹈需要状态。最初因为专业拔尖,赵梁十八岁被选进广州现代舞团,待了五年后感到某种枯竭,于是离开集体,一个人去了北京,成了初代“北漂”。早些时候,找不到什么合适舞台,也不满足于舞台,就和朋友一起跑到各个场景里去跳舞,做“行为”。在垃圾堆边上,胡同里或是公共汽车上,他戴个面具,找到某种状态了就开始。

那会儿王府井大街的地下通道里,他在面具下自己跳舞,过路的人也不围观,有时看看就自个儿走过去了,场子完全留给他。保安人员就在一边叉腰看着,也不制止,他会过去拉上保安的手,带他一起即兴舞蹈。一切都自然而然,在他的记忆里,那是有趣又包容的时代。

疫情前,赵梁住在北京郊外,长城脚下一座山中小屋。除了想象中隐居避世的人常爱干的事情外,他还刷抖音,说到这个,越说越兴奋。

“昨天刚看了网红的小视频,我觉得抖音里面有才华的人非常多,我都叹为观止。”

问他具体在叹为观止些什么,他先说了“非常的荒诞,又虚幻,有的可以说恶俗”,又说“而且越火的东西越是充满了这种特点(恶俗)。但抛弃了这种自我情绪去看,冷静一点,你能从里面找到很多精神状态的投射,你就会去想,这些人为什么呀?这么多的时间投在这里,是什么吸引他们,或者是什么让他们用这个软件去表达自己,我觉得很有意思。”

他最近在追一个解说系列,那是部关于印度教的五百多集电视连续剧,博主一分钟讲一集,把印度教的前世今生一顿说,他也一顿暴看。短信息反而能帮他生成一个直观的系统,“这事儿上从来就不能绝对,没有任何一个事情是绝对的。”

2003 年离开舞团时遇上“非典”,所有那些能让他活下去的项目都停掉了。他兜里揣着最后五千块钱,心想,现在该去哪儿?该干嘛呢?找不到该干的,索性就干一直想干的,于是他背了个包上路开始流浪,搭火车从北京去云南,一路到尼泊尔。

后来游历就成了他的生活常态。去到日本,体验那里的美学和艺术时会觉得透不过气,“他们太过于苛刻于一些所谓的精准,以至于这个东西变得死气沉沉。我老发现在东西旁边只能呆一会儿,再待一会儿,我就很想把它摔碎,想摆脱它。”

受一位瑞典艺术家朋友邀请,他曾在瑞典停留了很久,平时也跟着北欧的年轻人在重金属俱乐部里声嘶力竭。“那里虽然物质生活非常丰沛,但真实生活太过冰冷、空虚、无趣,让你想死,你必须要用这样的艺术手段,才能跟它对抗。”

那位邀请他的艺术家叫 Lina,在非洲长大,被那片热带大陆浇筑后回到北欧,无法忍受瑞典人性格中的冷漠和不善表达,她不停发起艺术项目,试图发声和冲破。她与赵梁在某个时间点相识,十分投缘。赵梁一直想有机会再回去,然而去年疫情,Lina 因为感染新冠离世,过世时只有六十岁出头。

几年前在一座山上,他记得那天是满月,他望着对面山的形状,突然间就感觉,“我在看这个山,这个山也在看我。可能我五百年前来到这里,产生一次美妙的链接。然后死去重来,下一次还是同样的位置,同样的链接,再重来。所以人会对空间或者人事觉得又陌生又亲切。”甚至可以不用是轮回里的他,就是流水一样的陌生人,落进同一个场域,接受圆月下山一动不动的注视,注视把经验连通,“这个山是如此的坦荡、真诚和敞开”,那时赵梁觉得有股力量,有时人们叫它永恒,啪地一下贯穿了他。

我们总把身体比作庙宇,赵梁的这座庙宇敞亮、开放,“我总在说,我有些部分是永远张开的。人家张开 180°,我会是 360°。这和年纪是无关的。”

有次接受《北京青年周刊》采访时,他说,“我觉得我是自然的,我觉得自然是可以吃的,下大雨的时候,我裸奔过,我也把自己埋进过跳远的沙坑里。我吃过土,吃过草,一边跳舞,一边疯魔地喊叫,我在彻底地融入,无边地融入自然,我们打通,链接。”

03 年他孑然一身在云南,就这么停滞几个月之后,某个时刻来临,他的身体感觉回来了。“有一天,我突然想要跳舞。我能感觉身体在那种真空下复苏,精神又重新开始生长,就是不想吃饭,不想做任何,只想不要命地跳舞。”

那种呼应在去年时也出现过两次。瘟疫或者死亡,在两个不同节点各推了他一把,那时,亲人或朋友的死亡,附近的坍塌,一切常态的停滞,都和他连通起来,所以他任由身体开始舞蹈。他也不止一次说过,身体虽然是舞蹈的第一媒介,但身体不能表现身体。艺术家从来没有创造过东西,他们只是敏感一点,对生活中本来所有的,他们抓取,随后再现。

欲望怎么就“小众”了呢?

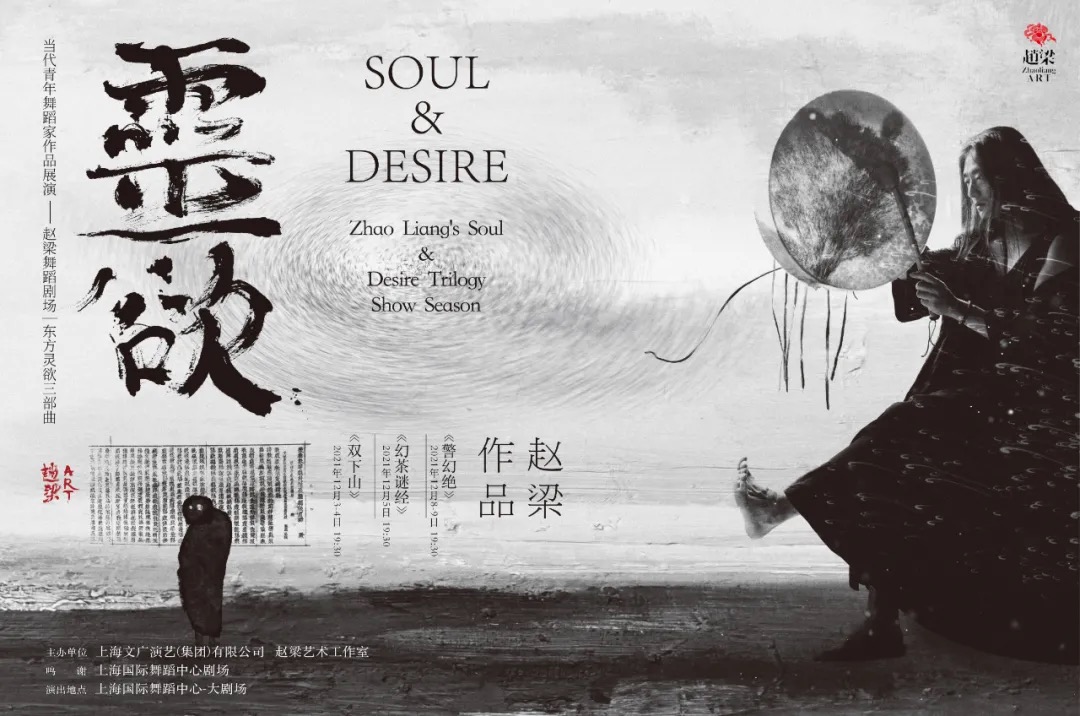

赵梁把创作比作分娩,这次他带着自己的三个“孩子”《双下山》《幻茶谜经》《警幻绝》来到上海展演,三部现代舞剧在体系上独立成章,于内核一脉相承,被大家称作“东方灵欲三部曲”。

过去他从没觉得自己小众,从三部曲中最早面世的《警幻绝》开始,近十年的时间里他成立个人工作室,每年在各地演出,与不同团队合作,尝试新的艺术项目,用观众的票房反馈维持运转,一直就是这样过来。在如今,借调传统文化与现代舞,融合成当代艺术作品的的确很少,但他觉得就该是“别人缺什么我补什么”,做点旁人没做过的。不久前一次演出,现场有人和他讨论起“小众”,他才发现自己如今已经被拱到了“小众文化代表”的位置。吃惊就那么一会儿,他依然从心里觉得自己并不小众,因为在做的、在表达的都是所有人情感底层最为共通的东西,还不如说,他才是离所有人最近的,做的才是最大众的,只不过是多少人愿意去承认。

《警幻绝》

“某种程度上,对我来说是件好的事情,说明我还走在前面,10 年前的作品,10 年以后我依旧是在前面,依旧是没有变成很流行的样子,还那么先锋。”

说先锋,议题却是几千年来的议题:我们如何摆放欲望。

赵梁的作品没有色气,但每个句读之间都涨满欲望。《警幻绝》源引红楼中“太虚幻境”片段,讲述贾宝玉梦游太虚,遇见警幻仙姑,前世今生情缘交织,舞台上的布景与“十二”互文,人物角色在靡丽华美之中,以肢体的交缠赤裸相见,趟过得与弃、生与死,而后到达空。

《警幻绝》

《幻茶谜经》由法门寺出土的一套茶具为线索,由男性舞者反串绝色女子茶幻,与剧中的樵夫、高士、僧人分别相遇,相互搅动推拒,把不同精神个体的欲念最终归于恍然。

《幻茶谜经》

而《双下山》则是融合昆曲中两出著名折子戏《思凡》与《下山》,小尼姑与小和尚在桃林中相遇,情愫滋生后,欲望压身辗转反侧,最终结伴双双下山。尾声是开放的,到底是疯癫的小尼姑构想的幻境,还是舞台下的人对美好结局的一厢情愿,说到底,何为上山下山,山是什么?

《双下山》

欲望是人所有行为的第一驱动力,“大家对情欲、对性的常规看法太理性了,”赵梁在拨头发,“为什么我不能又仙儿又有淋漓的欲望?这本身是一件特美好的事情呀。”

他把情欲与生命做类比,“它们都是没有预约的,都是一场即兴,一场意外。”人对周遭大部分总归是无知的,不知生,不知死,思考到某个节点总会功亏一篑。无限逼近某个极限的时候,一切会在瞬间倒转,有成了无,欲成了空。《双下山》探讨的便是这个。

小尼姑的角色由赵梁多年好友、也是他所有作品中的灵魂舞者李楠,与梅派传人、男旦董飞分饰。董飞的身段令人过目难忘,赵梁形容,“那是真的美极了、真的不属于人间烟火气的身体”。卸掉角色,两个演员生活中的状态也在峰谷之间游走,各自的挣扎与入定好像就是角色的镜像。董飞回忆起《双下山》的最后,他所饰演的尼姑空,在殿里疯癫地数罗汉,“那刻我会真的觉得自己疯掉了,是离经叛道,分层次的疯掉,到了最后,有种大彻,大悟,大欢喜。”

舞蹈不是秀和表演,这是赵梁这些年一直强调的观点,“舞蹈是仪式,祭祀,是沟通天地用的。古时候的周文王和大禹,谁不是数一数二的大巫。”在舞台这样的神圣空间里,他想造一个场,它结合了音乐、装置、灯光、服装、化妆,包括戏剧和心理,还有身体的表达,它该是立体的。

开演前的交流会,来了许多退休年龄的阿姨叔叔。他们坐在排椅上聆听,站在剧场出口认真阅读宣传册。几个穿着入时的阿姨凑上去与赵梁拍照,她们说着自己对作品的喜欢,欣赏里一点假也不掺。赵梁印象最深的是在天津的《幻茶谜经》演出后,一位八十几岁的老太太握住他的手,说,我在下面看了,很喜欢,很感动。“我知道她一定看懂了,连通了,那是一种眼神。”最近总有观众对他说,感觉作品像是埋下的一颗种子,看完当下未必会觉得有什么,但隔了几天,或就是之后的某一天,这个劲儿忽然翻上来,“当你在很纠结很矛盾的时候,和自己打得很凶、和现实不妥协的时候,忽然,你和解了。”就像他在《双下山》最后所说的:上山下山,如履平地。

“人到了某一个阶段,他需求这个东西,灵魂是饥饿的,他自然会找到这些东西,他需要这样的一些出口。”这种人和人、灵魂和灵魂的撞击太美了,赵梁说,这就是量子纠缠。

打开你的 airdrop

在今年的阿那亚戏剧节,赵梁给现场观众带来一个名为《过路人……在发生》的即兴舞蹈行为作品。他调动身体和情绪,试图去连接在场的观众,以接触即兴共同完成这次“剧场化”表达。肢体动作融入空气,“如来者,无所从来,亦无所去。”地上的白纸在演出结束后遍布文字与墨汁,到达高潮的那刻,赵梁脑海里什么也没想,只是觉得爽。那之后一星期,他的精神都处在“净化后的亢奋中”。

《过路人……在发生》

有人拦住他,说自己在这种孩童的游戏感里找到了神圣感,他不知道该如何去回答。他一向不知道如何去回答观众的感想反馈,“你要说艺术有解绑或者解放作用,那是没有的,没有那能力。艺术能做的就是让人自知。”

未必需要再去描述感受到的是什么。他说,我就是个永远打开的 airdrop,如果你能恰好打开频道,接收我的共享,接通那一刻,就嘀嘀嘀嘀(提示音)。就好了。

赵梁不认“跨界”,在沉浸式戏剧、观念艺术等概念开始风行前,十年前,他已经开始用行为和身体去探索概念的界限。“现在的沉浸式已经变成一种 logo,概念本身只是一个很窄的观念。但在我的认知和体验里面,我的生命作为一个器皿和载体,可以容纳一切。我本身的很多东西不在当代艺术的观念里,当代艺术套不了我。

在《幻茶谜经》中有一个角色无垢,设定为非男非女、游离在舞台剧情之外,在舞剧开场前,无垢会走进观众席,与观众接触、即兴演绎,有时安静闭眼站着,拥抱观众席里的孩子,有时伏在老人的脚边。

游移态的存在,在他的作品中不少见,无垢最为不同。在他所创造的所有角色里,无垢是一个“没有角色的角色”,设想中,这个角色是没有任何个性的,“它应该是不存在的,像空气一样,在我们生活中无处不在,无时不在,但是它同时又能够去链接感知所有的一切,它不像是个实体,更像是实体之外延伸出去的某一部分。佛教中讲法身、报身和化身,所有角色都是化身,但无垢它是个报身。”

赵梁曾亲眼见到苦行僧跪伏在地,亲吻过路人鞋上的尘土。他对扮演无垢的李楠说,无垢便是这样的。它卑微到最尘埃处,使所有人能够踩它而过。但在最无尽的低下中,人会感受到无尽无边的爱。

前些日子北京暴雨,用了多年的舞台道具在仓库中受损严重,他抢的抢,救的救。许多修复后的道具只能直接摆放在家里,慢慢地就成了家的一部分。舞台上的榻平时也是生活用具,器皿摆放在茶台四周。要演出时,车子来把道具和赵梁一起拉走,演出完了它们又被退还回他的生活。“我那天还说,现在是生活和艺术长到一起了。”

不过可能在他这里,它们原本就是要长到一起的,他的舞蹈是从生活里生出来的,赵梁从来不想“给”观众什么东西,也不预期东西。他喜欢用的词汇是“共享”,在合适的时刻,灵魂和灵魂是共通的。

“万物本身就是完美的,就是一个非常平衡合一的存在,可以抛弃阴阳和二元。你看到我的手里有个杯子,杯子是被周围更大的虚空承载住,‘无中生有’出来的。因为我们的知识系统,我们从来的认知和对自我的觉知,我们习惯于去做分别,看到天空、太阳、月亮、马路、男人、女人、好坏、然后高级、低级……我们永远在不停的区分东西。不该是这样的。”

在瑜伽里,“梁”本身就是 bridge 与 connection 的意思,“任何人存在本身就是舞蹈,我是天生就该做这个的,让所有人踩住我,渡过去”,赵梁为自己落下一锤。

灵欲相连,仙儿的躯体里装了无限的人间烟火。你所以为的云端遥不可及的人,可能正是能与你贴得最近的人,他时刻灵魂敞开,坦诚,低下,深情,最浓烈又最清淡,最智慧又最无知。

12 月 3 日起,由 SMG LIVE 出品,当代青年舞蹈家作品展演「赵梁舞蹈剧场 · 东方灵欲三部曲」现已开票。