我见了那位给5000个女生打分的艺术家,还彼此 “物化” 了一下

早在2013年,尤伦斯艺术中心展出了一件名为《校花》(Uglier and Uglier)的影像作品:艺术家宋拓用录像机录下了全校近5000名女生,并按个人的审美喜好,将女生们从美到丑进行排序。影像从第一名放到最后一名,播完要花费八个多小时,一天只能播放一遍。

从美术馆开门,最早的一批观众得以看到校花们,但很快屏幕被相差无几的平庸占据了,随着夜幕降临,布展空间内充斥着自卑和压抑的气氛,那是 “一片人间地狱的景象”。

有了 “艺术” 的加持,观众在不太理解艺术家们的胡逼行为之前,往往先给予宽容。即使如此,给5000个素人女孩排名的《校花》,没有血肉横飞也没挑战禁忌,只是在每个女孩的影像下面加了一行惨白的数字,激怒观众的效果时隔6年仍然愈久弥新。

《校花》,宋拓,单频录像,425’12’’,2013,图片由艺术家提供

现在宋拓不搞艺术了,想挣钱了,7月中旬的一个傍晚,我在深圳福田区的一家商场里见到了不再是艺术家的宋拓。

“可能是因为我太变态了吧,所以一个都不想放过。” 对自己坚持拍下近5000个女孩的毅力之举,前艺术家宋拓这么评价。

“那你看我在5000个女孩里能排第几?” 我很快问出了我最关心的问题 —— 虽然宋拓在其他方面好像并不怎么让人信得过,但我还是相信他的审美。

“那你要把照片放在文章里,要不我就白排了。” 宋拓跟我讨价还价。

“行啊。”

“还要放在你前后两个人中间。” 宋拓更来劲了。

“行吧。”

他严肃起来,飞快、但深深地看了我一眼,然后低下了头,口中念念有词、不知所云,手上两个大拇指交叠在一起,像某种打点计数的科学仪器一样微微颤动。

一点都不夸张,宋拓调用了那个5000个样本的数据库,这一定是一次庞大的运算。

“277。” 大约2分钟后,宋拓对我说出了答案。

宋拓特意给我翻出来当年的276、277、278,谢谢宋拓。

这个问题后,采访可以正式开始了。

BIE别的:怎么想到要把一个学校的女生都拍下来?

宋拓:就是博爱,就是都过一遍。我觉得无视她们也不太好,我们总觉得生活里没有那么多丑女,这就是一种无视。排前面那种是挺美好的,但真的排起来,就发现可入眼的就是凤毛麟角。用数据说话嘛。

按你这么说,把丑的拍下来,还是一种关怀啦?

也有可能,但我本意并不想关怀她,做这个作品更多是为了好玩。全校人都在变,从美女变变变变成 “猪扒”,就是广东话里 “恐龙” 的意思,这个过程很有趣,有一种运动中的造型感在里面,很生动。

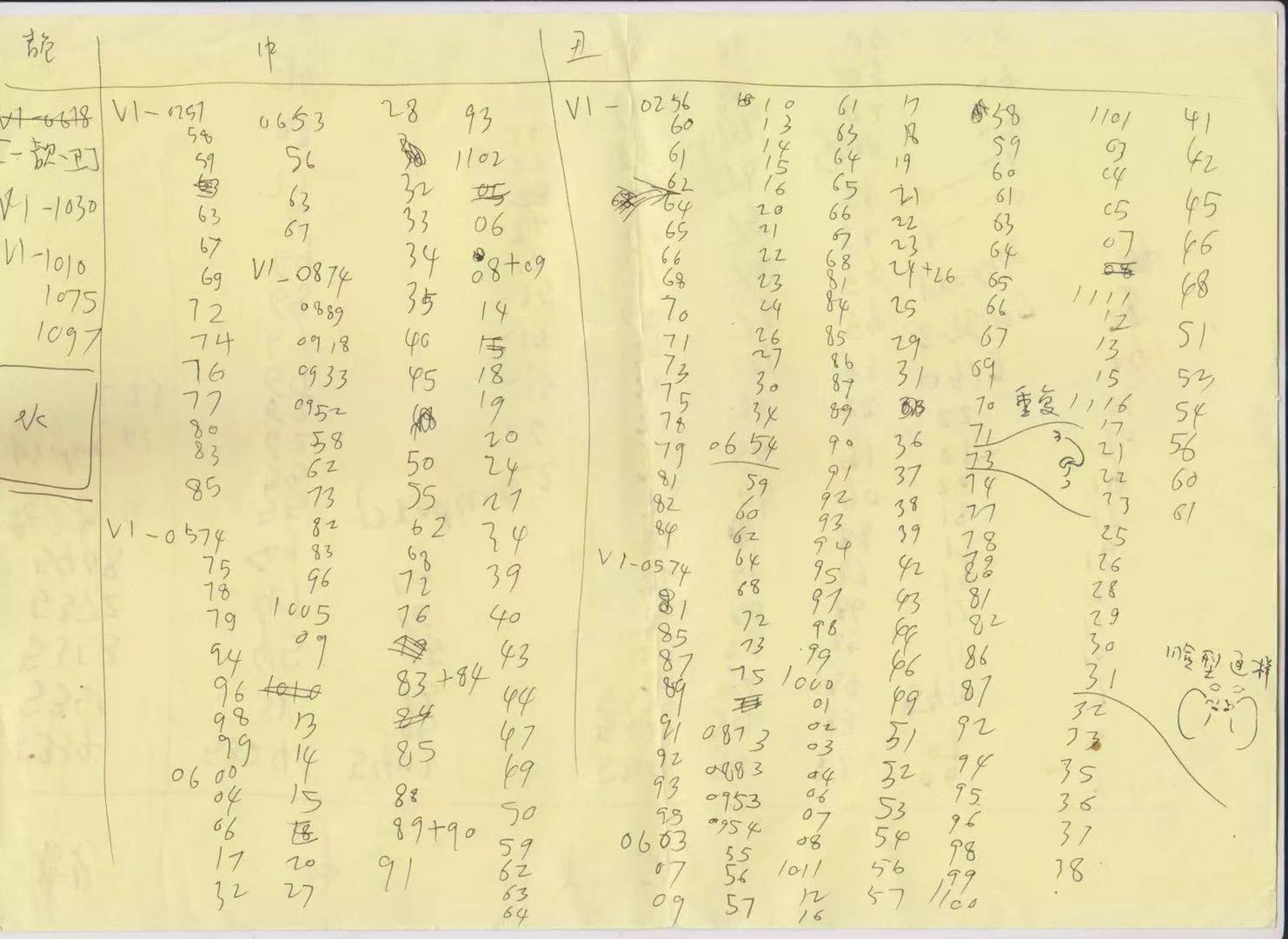

宋拓很痴迷于变化,并擅长用大量铺陈文本资料的方式去渐渐显露、捕捉这种变化。在宋拓的毕业论文《妖精化成人的脸部体现》中,宋拓研究了神话中从动物变成人的妖精,他们的脸是如何在变化的过程中继承动物的面部肖像特征的。为了研究狐和狐媚妖精的关系,宋拓观看了大量上图类型的影片和史料。这跟拍下5000女生有点异曲同工,想来宋拓应该是一种毅力型的艺术家。图片截自宋拓论文《妖精化成人的脸部体现》。

那么多人,怎么排名的?

这还挺复杂的。我拿了一笔展览经费,花钱请了3个助手。先分了三个大文件夹:美、中、丑。拍了就往这里面扔。三个大文件夹满了以后,再分美美、美中、美丑,中美、中中、中丑,丑美、丑中、丑丑,然后里面再细分……

这过程特别花时间。大的分类我让三个助手来分,一个助手只负责美的,他很幸福,丑的那个也不错,因为他有点恶趣味,对这种有兴趣,负责中的那个才是最惨的。

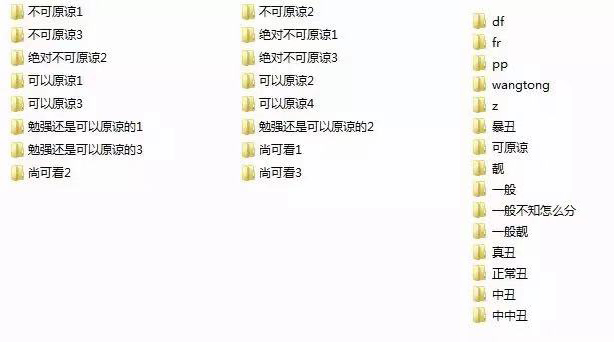

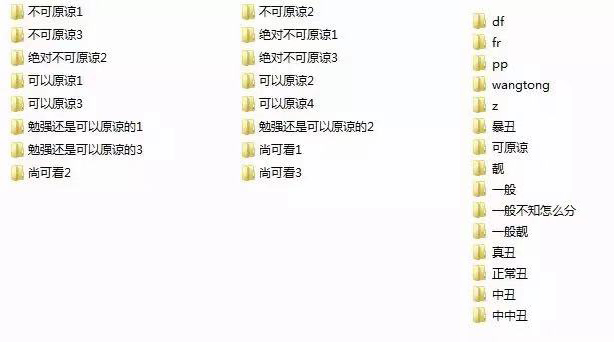

开始我们的文件夹名都是什么 “美美”、“美丑” 这种,后来又有 “可原谅的丑” 和 “不可原谅的丑”,“不可原谅的丑” 里又分 “绝对不可原谅” 和 “勉强还是可以原谅的”。名字越来越长,越来越有文学性,有的跟诗一样。

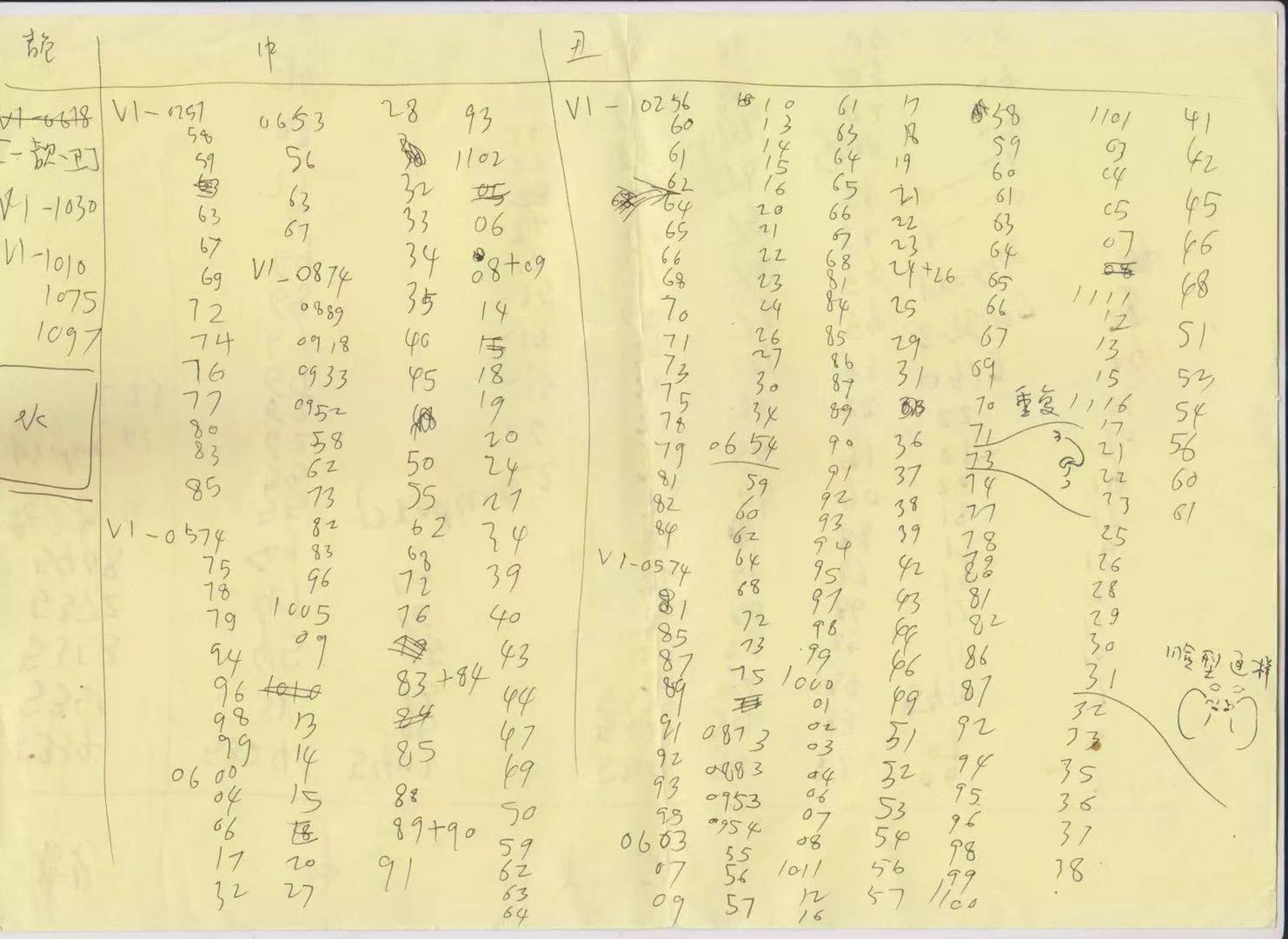

宋拓的部分分类文件夹

你们怎么拍的,被拍的人都愿意吗?

就是像 fashion 街拍那样,没废话,直接拍。

而且我们拍的是视频,就是轴距从正面拍到背后的那种单屏录像。其实被拍的人都能察觉到,我当时都请的女孩子去拍,女孩子拍起来显得不那么变态。

剪辑版的《校花》里面怎么没有第一第二名,也没有倒数的几名?

故意的。最美的不会放进去的,就珍藏,留给自己看。而且在现场能看到第一名的,也只有我和负责开机关机的工作人员。

一般展览上的视频都是重复播放的,我当时就想,如果有一个录像从早上到闭馆只放一遍该多好。这个视频我剪完刚好八个小时,除非有个人是变态或者铁粉,为了这个作品在美术馆门口守着开门才能看完,一般人去看的时候就已经放到一百多名了。

到最后面的就是太吓人了。其实也是正常人,不是没胳膊没耳朵或者只有一只眼睛的那种,但就是特别丑,别人看来会不适应。很少有人会发现一个学校里能有50个这么丑的,就只有在我的艺术里面出现了。

怎么保证排名的客观?

只能保证在当时那几个月里面是客观的,后来展览时看着都觉得很丢脸,本来应该排在两千开外的,当时排在了五百名。

半年以后品味都变了,我当时很喜欢某一种类型的女孩子,就把这种类型的通通放在前面了,后来我就觉得这类型的有点没劲了。

想过自己为什么就有权力去给5000个女孩子打分吗?

我没权力,我只是做一个作品而已,这个作品又不是真东西。我排的第3500名如果觉得自己是第1名也无所谓,你开心就好。

任何人都可以反对我的排名,只有那种高压式的、没有反对的余地的才叫权力。

任何人都可以反对,但要怎么反对?你有更大的话语权,有被展览的机会、有观众、有经费,这也是一种权力。

对啊,那我怎么办呢。

可是我觉得我还有把真相说出来的权利。我觉得说真话是特别骄傲的事情,真的。

宋拓对排名进行细分调整,在 “靓” 的分类下面,划出了 “水” 一个区间。按宋拓的话说,“水,就是水货,就是假冒伪劣,就是看起来是好看的,但其实是 A 货”,但具体的标准,“意涵极为丰富,只能感悟!”

你觉得你伤害到那些长得丑的人了吗?

伤害了,但她在我眼里就是那样的,我要相信自己,绝不妥协,在自己的眼睛里绝不妥协。

如果有一个男版的榜单,你觉得你能排多少?

我从来不想这些,我不照镜子,没那么自恋。

你怎么看 “物化女性” 这件事?

物化女性没关系,人人都有物的一面,每个人都在物化别人,不论男女。关键是,你要很公正地物化彼此,就像我给你排在第277名,我想了那么久,不是那么容易的。精确、负责任的物化,是有门槛的。

我掏心掏肺地物化你,这也是一种尊重。我不会随便说你排第一,那才是对你的不尊重,那是巧言令色。而最后一名,我把她们放在对的位置上,这就是尊重她,特别特别尊重。

你之前说自己是女权主义者?怎么就是了?

是的,我自封的。就我觉得女性应该是要有权力的,就 “女权” 这两个字本身,我觉得肯定是酷的。而且女权运动把一些坏人揭发出来了,真的挺好的。

但我觉得很傻逼的是,女权之间分得特别细,还互相内斗。本来人没有什么不同,加入了生理性别之后,就分成两种了,然后她们又加上了别的分类标准,搞得更加复杂,正确的地方变得越来越狭窄。于是,为了 “正确”,她们就只能做一些看起来更加正确的决定,反而被限制住了。其实不用搞得这么复杂,只要有一个观点就好了。

如果让你说,那么这个观点是什么呢?

女人拥有权力。就这六个字吧。

你自称女权主义者,为女性群体做了什么呢?

反正我承认,我只能站在男性的角度去看,我不可能变成女人。在女性问题上,我不可能有那种敏感度,女性更在意哪些问题呢?我 get 不到。女性天生的敏感度,是一种类似天才一样的东西,就算我做了变性手术也达不到那种境界。我也很怀疑那种假装很懂女人的男人。

我觉得,人和人之间没那么多理解,更多是自己要争取权利,让另一个性别心悦诚服地妥协和接受。

你的意思是女的要争取权利,让男的心悦诚服地接受和妥协?

对,女权只能女性去争取,男的不可能感同身受,只能配合一下。配合一下得了。

《一个不如一个》,宋拓,2013

在《校花》展出后的次年,宋拓又策划了一场名为《一个不如一个》的艺术实践。《一个不如一个》是现场 live 版的《校花》,宋拓在后台按从美到丑,现场指定了44名女志愿者的走秀顺序。按宋拓此前接受采访时的话说,《一个不如一个》比《校花》,“更肉感”、“更形而下”。

宋拓没有什么想在正当性上与人争锋的愿望,艺术家也不必承担宣扬社会公序良俗的使命,所以在被追问他与被拍女生权力不等时,他也只能皱着眉想想,再无可奈何地吐出一句:“是喔,但那怎么办呢?”

给女生排名,是宋拓 “直觉中第一想做的事”,动机是因为 “好玩”。他没对作品进行太多阐释,但仅凭嗅觉就能感受到,女性的容貌是一种敏感而又极具张力的物理性素材,它本身就是一切根源处不平等的绝妙比喻,是任何 “正确” 和虚伪都无法矫饰的最触底的残酷真相。

他觉得自己有把 “真相” 说出来的权利。的确是的。那他是不是在利用自己和被拍女孩权力不等呢?也是的。这么说,《校花》倒可以被看作一个关于权利和权力的艺术项目,我们观看到的展览想表达前者,而让我们得以观看到这种表达的无形之力恰恰是后者。

这种观看给人们带来的不同体验也就可以解释了:有人享受,有人不适,有人觉得真牛逼,有人觉得真无聊,有人感受到残酷、深刻和好玩,也有人无法遏制地升腾起愤怒和不屑 —— 一方面,这两种反应相互佐证,成为艺术带给人复杂观感的一体两面,而另一方面,宋拓自以为的 “表达权利”,却变成了一种主导整个事件、甚至可以罔顾当事人知情权的 “权力”,这也让宋拓对 “政治正确” 权力的嘲讽失去了一些正当性和力量。

而同时,宋拓肉感、野蛮、又极其落地的策划无法绕开性别间的权力关系。对于男性来说,“女性的面容” 是自然的 “客体”,一个习惯打量女人的人能瞬间领悟到这排名中 “残酷真相” 的意思,而一个身处其中,厌恶被打量的女人则可能只会感到被物化的羞辱。看客本就处于一个权力场域的不同位置,看到的世界当然不一样,就像宋拓所说,他看不到女人的角度。

不过女人的角度也并非单数,或只有反对 “物化” 一种。

在宋拓看来,“被物化” 是不可避免的。各种 “物化” 的标准像锚点一样固定住人类认知的坐标,形容词一旦存在,人就摆脱不了变成被形容的 “客体” 和 “物体” 的命运。我挺同意的,没 “物化” 哪来的性欲?爱情的目标是人,而情欲的目标是身体,身体就是物。

这么说 “物化” 与 “男性凝视” 的对抗或许本来就是个悖论。多元不在于绝对避免物化,而在于创造更多样和宽容的 “物化” 标准;平等也不在于彻底消灭男性凝视,而在于女性也拥有凝视男性的欲望和机制(粉圈文化就是女性凝视的产物,只是是女性凝视出口太少的产物)。

外形本来就是一种资源,人的社会性是建立在一种将自己作为商品进行流通和交换的过程中的,宋拓说出了这个残酷真相。不过呢,女性的外貌往往被视为表达此类题材的最恰当和刺激的素材,这也是个残酷真相。我被 “物化” 成277还挺高兴,但若我是4277,我有点不愿想象。

宋拓的作品似乎是对一切虚伪的 “正确” 的取笑,也是对某种困境的重现和玩味。我觉得他的取笑本身也挺值得玩味。他肯定不介意我这么说 —— 艺术家不必 “正确”,但肯定愿意引人思考。

一番交心之后,宋拓有预谋地话锋一转,跟我聊起了时尚。我这才想起来,已经不再是艺术家的宋拓之所以勉为其难地跟我聊了半天艺术,原意还是为了卖衣服。

“我觉得你挺招人讨厌的,要不,我在文章的最后写一句,这人还卖衣服,想骂他的人就去买吧!”

“这个蛮好的,” 宋拓流露出欣赏的神色,“这个创意不留痕迹,对,想骂我的人就买我的衣服,这个 slogan 很好,我要用你这个。”

“你偷我 idea。”

“我给你打钱。” 宋拓突然认真了起来。

宋拓要打车去火车站,然后坐高铁返回深圳。走之前,我跟宋拓倾诉我短暂记者生涯中遇到的最大的困境:“我其实不太会写采访,总是把人写得很恶心。”

“你可以把我写的很恶心,没事。” 宋拓说,“人都挺恶心的。”

几个星期后,宋拓还发来微信嘱咐,

“但不能是假恶心,一定要是真心地恶心我才行。”

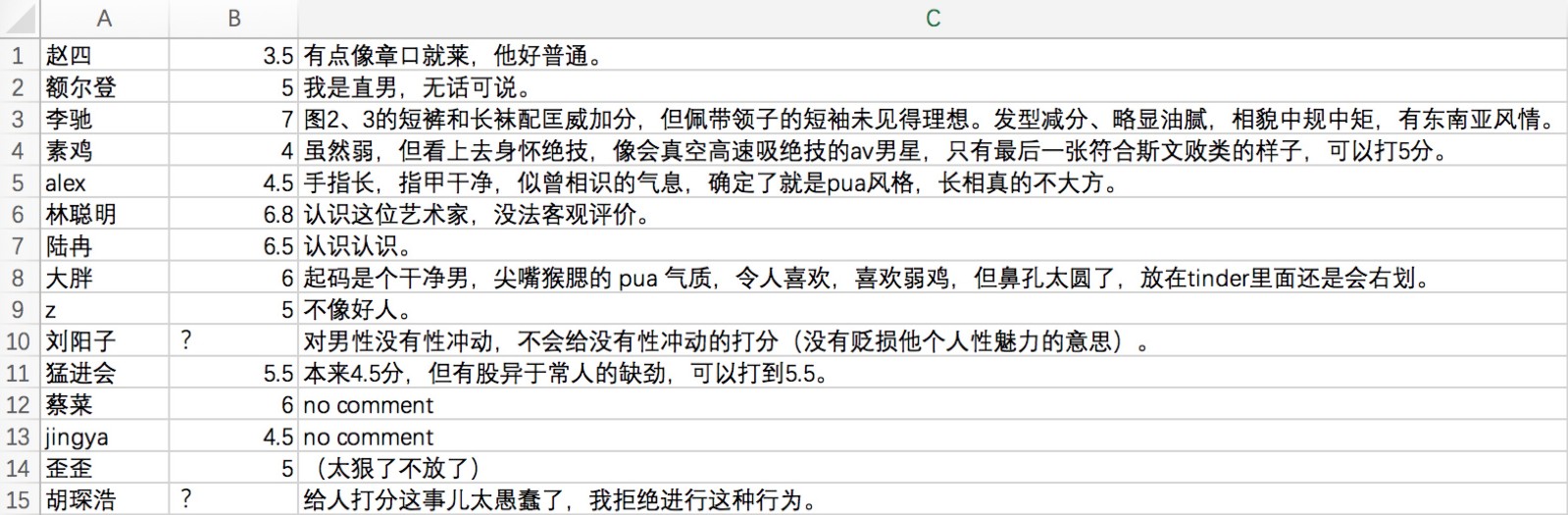

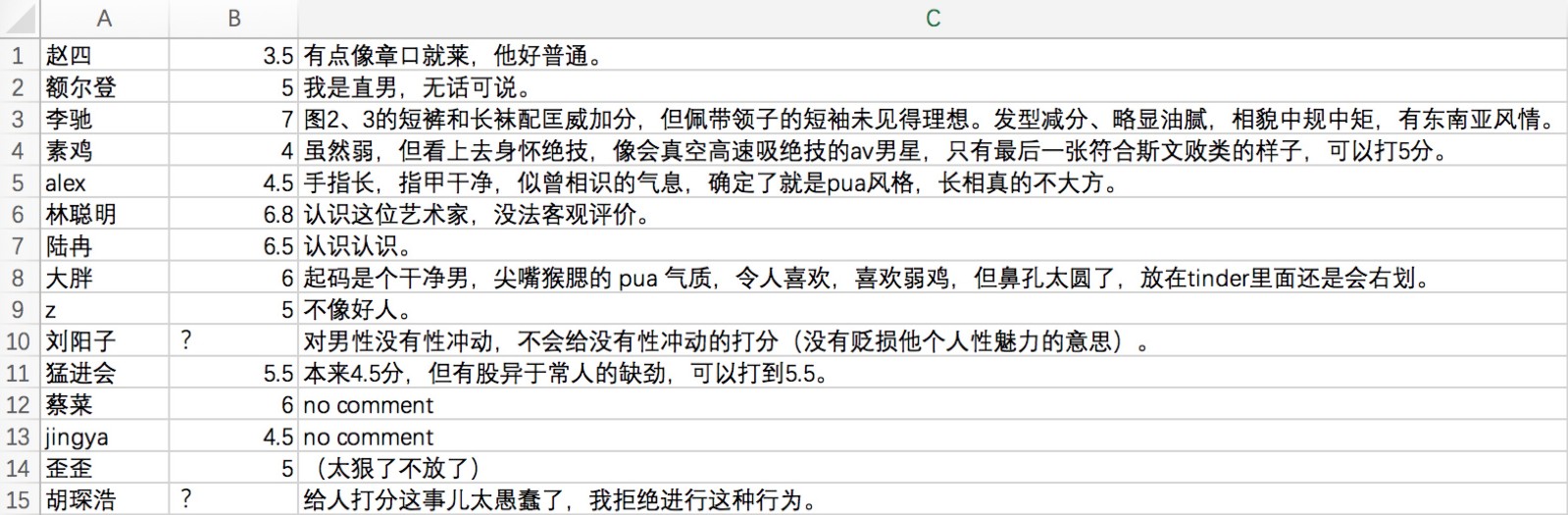

读完微信,看看自己的稿子,我担心还是差点意思。所以我最后决定加码,请同事来拙劣地模仿宋拓的项目,给他打分。需要说明的是,因为宋拓的数据库太宏大,我们只采用量性指数显得太过单薄,只好附加质性数据(即评语)来补充。打分依据的照片和结果如下所示:

《去掉一个最高分,去掉一个最低分,宋拓有5.4分》,BIE别的,2019

大家能互相物化,真~不~错~!

按我们采访时聊的,本应给他放个他创立潮牌的二维码,但主编说没给钱凭什么给他打广告,所以没有二维码,但你可以点 这儿 了解宋拓的潮牌。

早在2013年,尤伦斯艺术中心展出了一件名为《校花》(Uglier and Uglier)的影像作品:艺术家宋拓用录像机录下了全校近5000名女生,并按个人的审美喜好,将女生们从美到丑进行排序。影像从第一名放到最后一名,播完要花费八个多小时,一天只能播放一遍。

从美术馆开门,最早的一批观众得以看到校花们,但很快屏幕被相差无几的平庸占据了,随着夜幕降临,布展空间内充斥着自卑和压抑的气氛,那是 “一片人间地狱的景象”。

有了 “艺术” 的加持,观众在不太理解艺术家们的胡逼行为之前,往往先给予宽容。即使如此,给5000个素人女孩排名的《校花》,没有血肉横飞也没挑战禁忌,只是在每个女孩的影像下面加了一行惨白的数字,激怒观众的效果时隔6年仍然愈久弥新。

《校花》,宋拓,单频录像,425’12’’,2013,图片由艺术家提供

现在宋拓不搞艺术了,想挣钱了,7月中旬的一个傍晚,我在深圳福田区的一家商场里见到了不再是艺术家的宋拓。

“可能是因为我太变态了吧,所以一个都不想放过。” 对自己坚持拍下近5000个女孩的毅力之举,前艺术家宋拓这么评价。

“那你看我在5000个女孩里能排第几?” 我很快问出了我最关心的问题 —— 虽然宋拓在其他方面好像并不怎么让人信得过,但我还是相信他的审美。

“那你要把照片放在文章里,要不我就白排了。” 宋拓跟我讨价还价。

“行啊。”

“还要放在你前后两个人中间。” 宋拓更来劲了。

“行吧。”

他严肃起来,飞快、但深深地看了我一眼,然后低下了头,口中念念有词、不知所云,手上两个大拇指交叠在一起,像某种打点计数的科学仪器一样微微颤动。

一点都不夸张,宋拓调用了那个5000个样本的数据库,这一定是一次庞大的运算。

“277。” 大约2分钟后,宋拓对我说出了答案。

宋拓特意给我翻出来当年的276、277、278,谢谢宋拓。

这个问题后,采访可以正式开始了。

BIE别的:怎么想到要把一个学校的女生都拍下来?

宋拓:就是博爱,就是都过一遍。我觉得无视她们也不太好,我们总觉得生活里没有那么多丑女,这就是一种无视。排前面那种是挺美好的,但真的排起来,就发现可入眼的就是凤毛麟角。用数据说话嘛。

按你这么说,把丑的拍下来,还是一种关怀啦?

也有可能,但我本意并不想关怀她,做这个作品更多是为了好玩。全校人都在变,从美女变变变变成 “猪扒”,就是广东话里 “恐龙” 的意思,这个过程很有趣,有一种运动中的造型感在里面,很生动。

宋拓很痴迷于变化,并擅长用大量铺陈文本资料的方式去渐渐显露、捕捉这种变化。在宋拓的毕业论文《妖精化成人的脸部体现》中,宋拓研究了神话中从动物变成人的妖精,他们的脸是如何在变化的过程中继承动物的面部肖像特征的。为了研究狐和狐媚妖精的关系,宋拓观看了大量上图类型的影片和史料。这跟拍下5000女生有点异曲同工,想来宋拓应该是一种毅力型的艺术家。图片截自宋拓论文《妖精化成人的脸部体现》。

那么多人,怎么排名的?

这还挺复杂的。我拿了一笔展览经费,花钱请了3个助手。先分了三个大文件夹:美、中、丑。拍了就往这里面扔。三个大文件夹满了以后,再分美美、美中、美丑,中美、中中、中丑,丑美、丑中、丑丑,然后里面再细分……

这过程特别花时间。大的分类我让三个助手来分,一个助手只负责美的,他很幸福,丑的那个也不错,因为他有点恶趣味,对这种有兴趣,负责中的那个才是最惨的。

开始我们的文件夹名都是什么 “美美”、“美丑” 这种,后来又有 “可原谅的丑” 和 “不可原谅的丑”,“不可原谅的丑” 里又分 “绝对不可原谅” 和 “勉强还是可以原谅的”。名字越来越长,越来越有文学性,有的跟诗一样。

宋拓的部分分类文件夹

你们怎么拍的,被拍的人都愿意吗?

就是像 fashion 街拍那样,没废话,直接拍。

而且我们拍的是视频,就是轴距从正面拍到背后的那种单屏录像。其实被拍的人都能察觉到,我当时都请的女孩子去拍,女孩子拍起来显得不那么变态。

剪辑版的《校花》里面怎么没有第一第二名,也没有倒数的几名?

故意的。最美的不会放进去的,就珍藏,留给自己看。而且在现场能看到第一名的,也只有我和负责开机关机的工作人员。

一般展览上的视频都是重复播放的,我当时就想,如果有一个录像从早上到闭馆只放一遍该多好。这个视频我剪完刚好八个小时,除非有个人是变态或者铁粉,为了这个作品在美术馆门口守着开门才能看完,一般人去看的时候就已经放到一百多名了。

到最后面的就是太吓人了。其实也是正常人,不是没胳膊没耳朵或者只有一只眼睛的那种,但就是特别丑,别人看来会不适应。很少有人会发现一个学校里能有50个这么丑的,就只有在我的艺术里面出现了。

怎么保证排名的客观?

只能保证在当时那几个月里面是客观的,后来展览时看着都觉得很丢脸,本来应该排在两千开外的,当时排在了五百名。

半年以后品味都变了,我当时很喜欢某一种类型的女孩子,就把这种类型的通通放在前面了,后来我就觉得这类型的有点没劲了。

想过自己为什么就有权力去给5000个女孩子打分吗?

我没权力,我只是做一个作品而已,这个作品又不是真东西。我排的第3500名如果觉得自己是第1名也无所谓,你开心就好。

任何人都可以反对我的排名,只有那种高压式的、没有反对的余地的才叫权力。

任何人都可以反对,但要怎么反对?你有更大的话语权,有被展览的机会、有观众、有经费,这也是一种权力。

对啊,那我怎么办呢。

可是我觉得我还有把真相说出来的权利。我觉得说真话是特别骄傲的事情,真的。

宋拓对排名进行细分调整,在 “靓” 的分类下面,划出了 “水” 一个区间。按宋拓的话说,“水,就是水货,就是假冒伪劣,就是看起来是好看的,但其实是 A 货”,但具体的标准,“意涵极为丰富,只能感悟!”

你觉得你伤害到那些长得丑的人了吗?

伤害了,但她在我眼里就是那样的,我要相信自己,绝不妥协,在自己的眼睛里绝不妥协。

如果有一个男版的榜单,你觉得你能排多少?

我从来不想这些,我不照镜子,没那么自恋。

你怎么看 “物化女性” 这件事?

物化女性没关系,人人都有物的一面,每个人都在物化别人,不论男女。关键是,你要很公正地物化彼此,就像我给你排在第277名,我想了那么久,不是那么容易的。精确、负责任的物化,是有门槛的。

我掏心掏肺地物化你,这也是一种尊重。我不会随便说你排第一,那才是对你的不尊重,那是巧言令色。而最后一名,我把她们放在对的位置上,这就是尊重她,特别特别尊重。

你之前说自己是女权主义者?怎么就是了?

是的,我自封的。就我觉得女性应该是要有权力的,就 “女权” 这两个字本身,我觉得肯定是酷的。而且女权运动把一些坏人揭发出来了,真的挺好的。

但我觉得很傻逼的是,女权之间分得特别细,还互相内斗。本来人没有什么不同,加入了生理性别之后,就分成两种了,然后她们又加上了别的分类标准,搞得更加复杂,正确的地方变得越来越狭窄。于是,为了 “正确”,她们就只能做一些看起来更加正确的决定,反而被限制住了。其实不用搞得这么复杂,只要有一个观点就好了。

如果让你说,那么这个观点是什么呢?

女人拥有权力。就这六个字吧。

你自称女权主义者,为女性群体做了什么呢?

反正我承认,我只能站在男性的角度去看,我不可能变成女人。在女性问题上,我不可能有那种敏感度,女性更在意哪些问题呢?我 get 不到。女性天生的敏感度,是一种类似天才一样的东西,就算我做了变性手术也达不到那种境界。我也很怀疑那种假装很懂女人的男人。

我觉得,人和人之间没那么多理解,更多是自己要争取权利,让另一个性别心悦诚服地妥协和接受。

你的意思是女的要争取权利,让男的心悦诚服地接受和妥协?

对,女权只能女性去争取,男的不可能感同身受,只能配合一下。配合一下得了。

《一个不如一个》,宋拓,2013

在《校花》展出后的次年,宋拓又策划了一场名为《一个不如一个》的艺术实践。《一个不如一个》是现场 live 版的《校花》,宋拓在后台按从美到丑,现场指定了44名女志愿者的走秀顺序。按宋拓此前接受采访时的话说,《一个不如一个》比《校花》,“更肉感”、“更形而下”。

宋拓没有什么想在正当性上与人争锋的愿望,艺术家也不必承担宣扬社会公序良俗的使命,所以在被追问他与被拍女生权力不等时,他也只能皱着眉想想,再无可奈何地吐出一句:“是喔,但那怎么办呢?”

给女生排名,是宋拓 “直觉中第一想做的事”,动机是因为 “好玩”。他没对作品进行太多阐释,但仅凭嗅觉就能感受到,女性的容貌是一种敏感而又极具张力的物理性素材,它本身就是一切根源处不平等的绝妙比喻,是任何 “正确” 和虚伪都无法矫饰的最触底的残酷真相。

他觉得自己有把 “真相” 说出来的权利。的确是的。那他是不是在利用自己和被拍女孩权力不等呢?也是的。这么说,《校花》倒可以被看作一个关于权利和权力的艺术项目,我们观看到的展览想表达前者,而让我们得以观看到这种表达的无形之力恰恰是后者。

这种观看给人们带来的不同体验也就可以解释了:有人享受,有人不适,有人觉得真牛逼,有人觉得真无聊,有人感受到残酷、深刻和好玩,也有人无法遏制地升腾起愤怒和不屑 —— 一方面,这两种反应相互佐证,成为艺术带给人复杂观感的一体两面,而另一方面,宋拓自以为的 “表达权利”,却变成了一种主导整个事件、甚至可以罔顾当事人知情权的 “权力”,这也让宋拓对 “政治正确” 权力的嘲讽失去了一些正当性和力量。

而同时,宋拓肉感、野蛮、又极其落地的策划无法绕开性别间的权力关系。对于男性来说,“女性的面容” 是自然的 “客体”,一个习惯打量女人的人能瞬间领悟到这排名中 “残酷真相” 的意思,而一个身处其中,厌恶被打量的女人则可能只会感到被物化的羞辱。看客本就处于一个权力场域的不同位置,看到的世界当然不一样,就像宋拓所说,他看不到女人的角度。

不过女人的角度也并非单数,或只有反对 “物化” 一种。

在宋拓看来,“被物化” 是不可避免的。各种 “物化” 的标准像锚点一样固定住人类认知的坐标,形容词一旦存在,人就摆脱不了变成被形容的 “客体” 和 “物体” 的命运。我挺同意的,没 “物化” 哪来的性欲?爱情的目标是人,而情欲的目标是身体,身体就是物。

这么说 “物化” 与 “男性凝视” 的对抗或许本来就是个悖论。多元不在于绝对避免物化,而在于创造更多样和宽容的 “物化” 标准;平等也不在于彻底消灭男性凝视,而在于女性也拥有凝视男性的欲望和机制(粉圈文化就是女性凝视的产物,只是是女性凝视出口太少的产物)。

外形本来就是一种资源,人的社会性是建立在一种将自己作为商品进行流通和交换的过程中的,宋拓说出了这个残酷真相。不过呢,女性的外貌往往被视为表达此类题材的最恰当和刺激的素材,这也是个残酷真相。我被 “物化” 成277还挺高兴,但若我是4277,我有点不愿想象。

宋拓的作品似乎是对一切虚伪的 “正确” 的取笑,也是对某种困境的重现和玩味。我觉得他的取笑本身也挺值得玩味。他肯定不介意我这么说 —— 艺术家不必 “正确”,但肯定愿意引人思考。

一番交心之后,宋拓有预谋地话锋一转,跟我聊起了时尚。我这才想起来,已经不再是艺术家的宋拓之所以勉为其难地跟我聊了半天艺术,原意还是为了卖衣服。

“我觉得你挺招人讨厌的,要不,我在文章的最后写一句,这人还卖衣服,想骂他的人就去买吧!”

“这个蛮好的,” 宋拓流露出欣赏的神色,“这个创意不留痕迹,对,想骂我的人就买我的衣服,这个 slogan 很好,我要用你这个。”

“你偷我 idea。”

“我给你打钱。” 宋拓突然认真了起来。

宋拓要打车去火车站,然后坐高铁返回深圳。走之前,我跟宋拓倾诉我短暂记者生涯中遇到的最大的困境:“我其实不太会写采访,总是把人写得很恶心。”

“你可以把我写的很恶心,没事。” 宋拓说,“人都挺恶心的。”

几个星期后,宋拓还发来微信嘱咐,

“但不能是假恶心,一定要是真心地恶心我才行。”

读完微信,看看自己的稿子,我担心还是差点意思。所以我最后决定加码,请同事来拙劣地模仿宋拓的项目,给他打分。需要说明的是,因为宋拓的数据库太宏大,我们只采用量性指数显得太过单薄,只好附加质性数据(即评语)来补充。打分依据的照片和结果如下所示:

《去掉一个最高分,去掉一个最低分,宋拓有5.4分》,BIE别的,2019

大家能互相物化,真~不~错~!

按我们采访时聊的,本应给他放个他创立潮牌的二维码,但主编说没给钱凭什么给他打广告,所以没有二维码,但你可以点 这儿 了解宋拓的潮牌。