在上海,把家里客厅开放给懒汉们的三年

闯入懒汉自治区

入口 | 图源懒汉之家

通向客厅的玄关走廊 | 图源懒汉之家

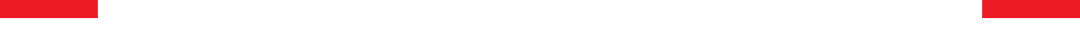

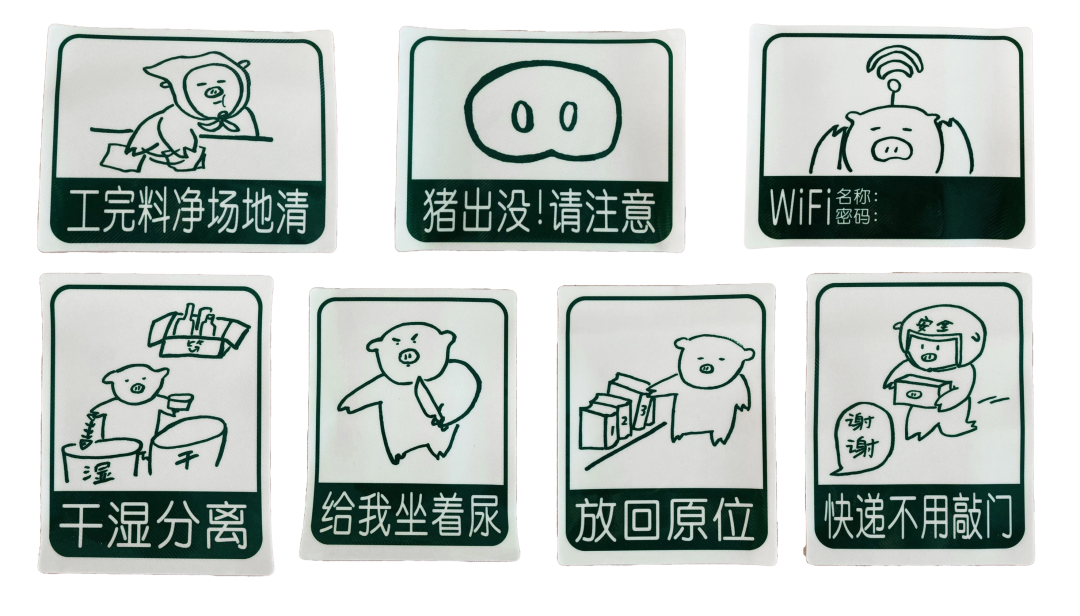

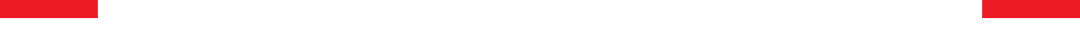

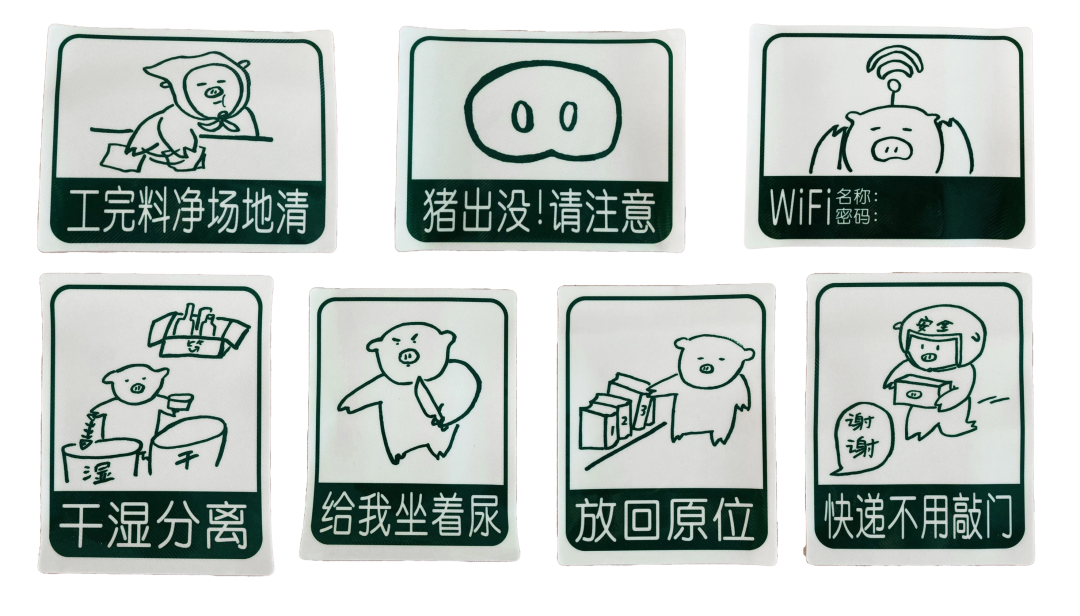

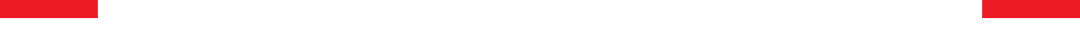

玄关已经堆了不少鞋子,自出版物随地可见,贴纸和标语爬到制高点,书架至少占领半面墙。这是一个在上海算是常见的私人居所,但在一些角落,你却冷不丁嗅到“半开放”的端倪 —— 随机出现的猪猪NPC正在警告来访者:懒汉的家也需要公共秩序。

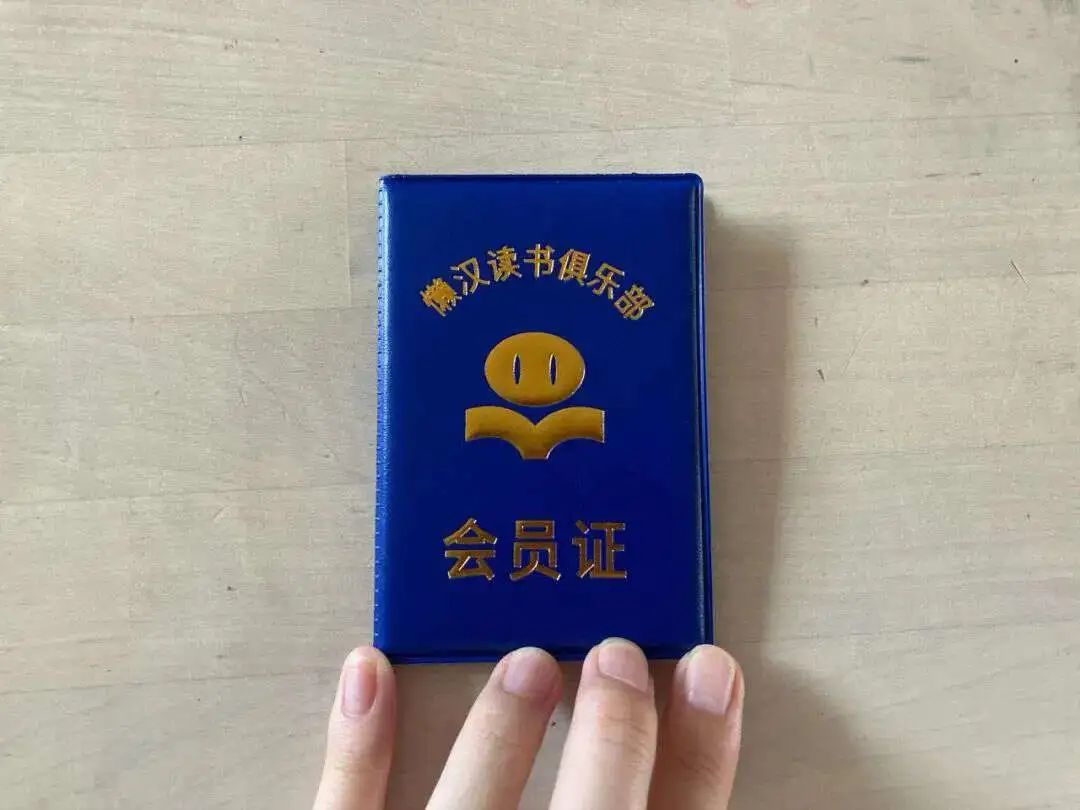

“给我坐着尿!”

2021 年罗渣在找房的时候,条件很明确:客厅足够大、临街有电梯,方便懒汉们快速找到家。「懒汉」一词来自 1983 年的电影《咱们的牛百岁》,讲的是生产队里有几个很懒的人,没有人想跟他们一组,有个主任自告奋勇带领这些懒人干活,这个组被称为懒汉组。在懒汉之家之前,罗渣就曾以“懒汉组”的名义发起过一些活动。

客厅的一半 | 图源懒汉之家

一个空间的公共性会使人紧张,但如果这个空间首先是一个家,你就会不自觉陷入沙发漩涡,分享食物和经验。“家”也意味着实践的生活化,反过来,任何生活经验都可以是值得讨论的议题。这里没有需要展签和标价的艺术,这里的实践只关乎生活的艺术。“我觉得日常的实践和行动很重要,大家先相处一下,有了面对面建立的信任之后,不同背景的朋友们就有了一个在相对安全的空间里讨论各种议题的基础,而不是很多时候像在线上那样,先亮出自己的观点去寻找同类的同时,排除了与观点不同的人交往的可能。”罗渣说,“日常生活也是政治的”。

懒汉之家客厅一隅 | 摄影 by Toni

懒汉自有其懒。懒汉组几乎没有固定成员,也没有人在运营管理,基本没有盈利期待,旨在建立一种非消费导向的公共生活。大部分来客有共同的懒:在自己感兴趣的事情以外,主动性极低。就拿头号懒汉罗渣来说,比起管理者她更像一个参与者,不擅长解决群里或活动上的争执,期待事件的自然发展,有一回参与者在活动上抢麦克风要发表自己并不受在场其他人欢迎的看法,她不会马上制止,想听听对方到底要说什么,其他人又会有什么回应。

猪猪插画 by 罗渣

对于来客而言,在一个实体空间里交朋友是一项重要的私人实践。我在懒汉遇到的大部分人不太具备社交属性,罗渣本人看起来就很内向(虽然她坚持自己是 E 人)。“希望创造一个可以互相交换信息和情报的场合”。这个出发点和罗渣的说话方式一样简单。你永远可以在懒汉客厅找到一个能坐下的地方,自然地认识一些不加微信也没关系的新朋友。

世界杯期间的懒汉客厅|摄影:光仔

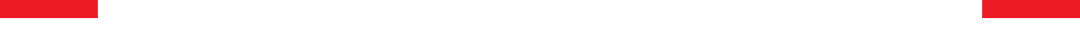

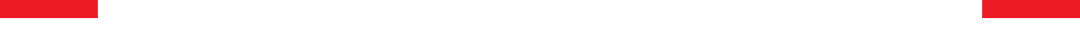

为了还原真实的电影节,组委会安排了限制和冲突。比如排片必须撞期,周六下午到底去看智利三部曲还是捷克新浪潮?看完阿克曼还来得及看瓦尔达吗?经过一番兴趣甄选和时间管理后,会发现报名方式才是关键:私下联络。

家庭电影节期间的懒汉客厅

上影节期间的上海像出现了主线剧情,互不相识玩家们为了通关交头接耳,在现实和虚拟世界进行大量信息和货品交易,朋友圈和豆瓣成了共同的布告台,每日更新战报和通关体验:谁又抢到一张《悲情城市》,谁又在电影院骂了打电话的人。家庭电影节则是过节的原始版本:我所在的捷克观影群群友总结为不讨厌的亲戚来走亲戚了,带着吃不完的水果甜点外卖连走一个月。某次冬夜放映时,热心群友还带来了按古早食谱制作的捷克蛋奶酒。

懒汉出走俱乐部

罗渣以前在 Daily Vinyl 工作的时候,在电梯办过几次活动,后来她偶尔在那里做dj。从 dj 的角度来说,罗渣的选曲重心在叙事和氛围,不太合适俱乐部,从 raver 角度来说,她平时就不是舞曲的听众,以前出于工作原因在俱乐部待着就像罚站。

猪猪插画 by 罗渣

罗渣和皮皮做的活动海报和酒单

皮皮制作的特别门票,riso 印刷

活动现场|图源懒汉之家

猪猪插画 by 罗渣

“我是房间里的大象”

摄影 by Toni

罗渣做的猪猪贴纸

懒汉之家的临街阳台,也是吸烟点

懒汉毕业季

在定海桥互助社认识了松本哉的数年之后,罗渣把懒汉之家和「血缘地图」工作坊带到高圆寺,形成笨蛋懒汉循环。罗渣看来,松本哉算是“笨蛋”天花板了,世界各地的“笨蛋”都会赶去高圆寺参加他的活动,但这个程度的同温层过于牢固,很难把一个路人转化进来,“我在懒汉这几年的体会,觉得国内没有日本主流社会那么僵化,有很多松动的可能”。

今年2月,历时三年半的懒汉之家办了封箱演出。这里不再叫作“懒汉之家”,它将以“嘉善路四室一厅”的名义被挂牌出售。

封箱演出|摄影:六尾儿

关停之后的这几个月,朋友们仍在不时提起懒汉,“如果懒汉还在我们就可以办这个活动了...”。一个结束不可避免地引起哀愁的联想,这个俱乐部关停了,那个组织也不再活动,但这些场景都正在被悄悄复制,在无法预见的最近的将来蠢蠢欲动。

闯入懒汉自治区

入口 | 图源懒汉之家

通向客厅的玄关走廊 | 图源懒汉之家

玄关已经堆了不少鞋子,自出版物随地可见,贴纸和标语爬到制高点,书架至少占领半面墙。这是一个在上海算是常见的私人居所,但在一些角落,你却冷不丁嗅到“半开放”的端倪 —— 随机出现的猪猪NPC正在警告来访者:懒汉的家也需要公共秩序。

“给我坐着尿!”

2021 年罗渣在找房的时候,条件很明确:客厅足够大、临街有电梯,方便懒汉们快速找到家。「懒汉」一词来自 1983 年的电影《咱们的牛百岁》,讲的是生产队里有几个很懒的人,没有人想跟他们一组,有个主任自告奋勇带领这些懒人干活,这个组被称为懒汉组。在懒汉之家之前,罗渣就曾以“懒汉组”的名义发起过一些活动。

客厅的一半 | 图源懒汉之家

一个空间的公共性会使人紧张,但如果这个空间首先是一个家,你就会不自觉陷入沙发漩涡,分享食物和经验。“家”也意味着实践的生活化,反过来,任何生活经验都可以是值得讨论的议题。这里没有需要展签和标价的艺术,这里的实践只关乎生活的艺术。“我觉得日常的实践和行动很重要,大家先相处一下,有了面对面建立的信任之后,不同背景的朋友们就有了一个在相对安全的空间里讨论各种议题的基础,而不是很多时候像在线上那样,先亮出自己的观点去寻找同类的同时,排除了与观点不同的人交往的可能。”罗渣说,“日常生活也是政治的”。

懒汉之家客厅一隅 | 摄影 by Toni

懒汉自有其懒。懒汉组几乎没有固定成员,也没有人在运营管理,基本没有盈利期待,旨在建立一种非消费导向的公共生活。大部分来客有共同的懒:在自己感兴趣的事情以外,主动性极低。就拿头号懒汉罗渣来说,比起管理者她更像一个参与者,不擅长解决群里或活动上的争执,期待事件的自然发展,有一回参与者在活动上抢麦克风要发表自己并不受在场其他人欢迎的看法,她不会马上制止,想听听对方到底要说什么,其他人又会有什么回应。

猪猪插画 by 罗渣

对于来客而言,在一个实体空间里交朋友是一项重要的私人实践。我在懒汉遇到的大部分人不太具备社交属性,罗渣本人看起来就很内向(虽然她坚持自己是 E 人)。“希望创造一个可以互相交换信息和情报的场合”。这个出发点和罗渣的说话方式一样简单。你永远可以在懒汉客厅找到一个能坐下的地方,自然地认识一些不加微信也没关系的新朋友。

世界杯期间的懒汉客厅|摄影:光仔

为了还原真实的电影节,组委会安排了限制和冲突。比如排片必须撞期,周六下午到底去看智利三部曲还是捷克新浪潮?看完阿克曼还来得及看瓦尔达吗?经过一番兴趣甄选和时间管理后,会发现报名方式才是关键:私下联络。

家庭电影节期间的懒汉客厅

上影节期间的上海像出现了主线剧情,互不相识玩家们为了通关交头接耳,在现实和虚拟世界进行大量信息和货品交易,朋友圈和豆瓣成了共同的布告台,每日更新战报和通关体验:谁又抢到一张《悲情城市》,谁又在电影院骂了打电话的人。家庭电影节则是过节的原始版本:我所在的捷克观影群群友总结为不讨厌的亲戚来走亲戚了,带着吃不完的水果甜点外卖连走一个月。某次冬夜放映时,热心群友还带来了按古早食谱制作的捷克蛋奶酒。

懒汉出走俱乐部

罗渣以前在 Daily Vinyl 工作的时候,在电梯办过几次活动,后来她偶尔在那里做dj。从 dj 的角度来说,罗渣的选曲重心在叙事和氛围,不太合适俱乐部,从 raver 角度来说,她平时就不是舞曲的听众,以前出于工作原因在俱乐部待着就像罚站。

猪猪插画 by 罗渣

罗渣和皮皮做的活动海报和酒单

皮皮制作的特别门票,riso 印刷

活动现场|图源懒汉之家

猪猪插画 by 罗渣

“我是房间里的大象”

摄影 by Toni

罗渣做的猪猪贴纸

懒汉之家的临街阳台,也是吸烟点

懒汉毕业季

在定海桥互助社认识了松本哉的数年之后,罗渣把懒汉之家和「血缘地图」工作坊带到高圆寺,形成笨蛋懒汉循环。罗渣看来,松本哉算是“笨蛋”天花板了,世界各地的“笨蛋”都会赶去高圆寺参加他的活动,但这个程度的同温层过于牢固,很难把一个路人转化进来,“我在懒汉这几年的体会,觉得国内没有日本主流社会那么僵化,有很多松动的可能”。

今年2月,历时三年半的懒汉之家办了封箱演出。这里不再叫作“懒汉之家”,它将以“嘉善路四室一厅”的名义被挂牌出售。

封箱演出|摄影:六尾儿

关停之后的这几个月,朋友们仍在不时提起懒汉,“如果懒汉还在我们就可以办这个活动了...”。一个结束不可避免地引起哀愁的联想,这个俱乐部关停了,那个组织也不再活动,但这些场景都正在被悄悄复制,在无法预见的最近的将来蠢蠢欲动。