请以我的外壳来认识我

上个月初,我去参加了在广东佛山金沙洲举办的Doll Weekend 10。这是Kigurumi娃圈历史上最大的一次线下集会,聚集了从全球十几个国家远道而来的300多名玩家。

从12月2日中午的12点,一直到半夜12点,玩家可以在这十二个小时里尽情享受变成一个娃娃的快乐。本体尽数被隐去,不问国籍年龄和性别,只为成为一个看起来可爱的娃娃或者二次元角色而存在着。

DW10大合照

众多娃娃坐在台下看台上的娃颁奖

kigurumi(日语:着ぐるみ),可以理解为“把娃娃穿上”。这个词目前还没有一个标准的中文翻译,大家普遍都用罗马音来叫它,或简称为“Kig”。而Kig的扮演者则称Kigurumier,更常见的叫法是直接称为“Kiger”。而“把娃娃穿上”的这个过程,则被称为“变娃”。

时间再往前倒退100年,Kigurumi可以指迪士尼乐园里打扮成米老鼠的人;再往前倒退30年,也可以指日本特摄片里的奥特曼。就算到了今天,你去谷歌上搜索kigurumi这次,跳出来的kigurumi.com更可能是一家卖连体睡衣的网站。

但当我们把Kigurumi一词放到以中国和日本为主的亚文化语境下,它仅指穿着紧身衣打扮成二次元风格人物或角色的一种御宅变装形式。

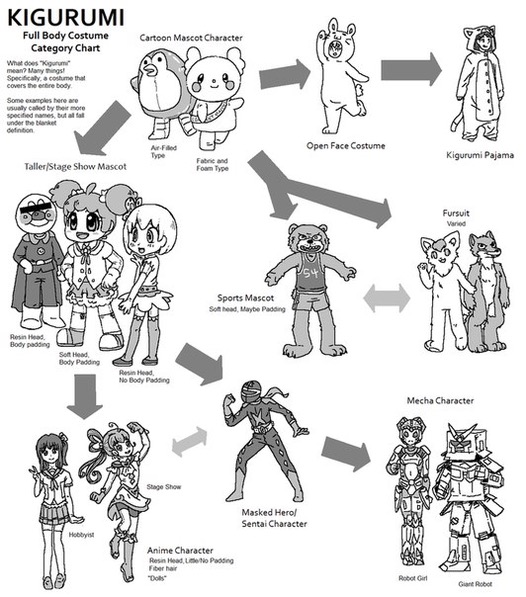

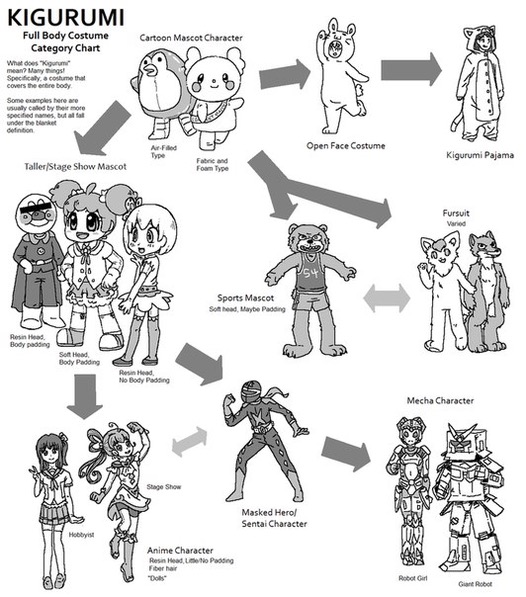

网路上流传的一张对于kigurumi广义上都包含什么,所做出的图示

变娃可以认为是cosplay领域下的一个更偏重于恋物(紧身衣)的小众分支,除了通常cos需要的头毛和服装装扮之外,还有两个特殊的基础元素,一是“皮”,二是“头”。

“皮”指zentai,源自日语“全身タイツ”(zenshin taitsu)的组合,是一种由尼龙/氨纶混纺制成的全包紧身衣,乍看上去有点像包覆全身的“光腿神器”,实际是类似泳衣的材质,在满是娃的会场里走动时也能时不时闻到一股泳衣的味道。有时候也可以根据个人喜好或角色需要用胶衣替代。

不管是穿着什么材质的紧身衣,最基础的要求都是不能露出本体的皮肤,从头到脚完全被“皮”所覆盖。

图源网络

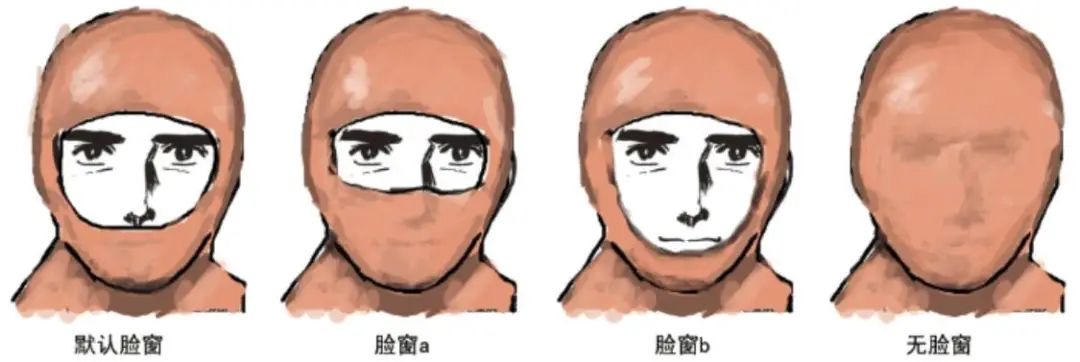

皮的面部可以露出,因为戴上头壳后会被遮挡 | 图源:雷击工坊淘宝页面

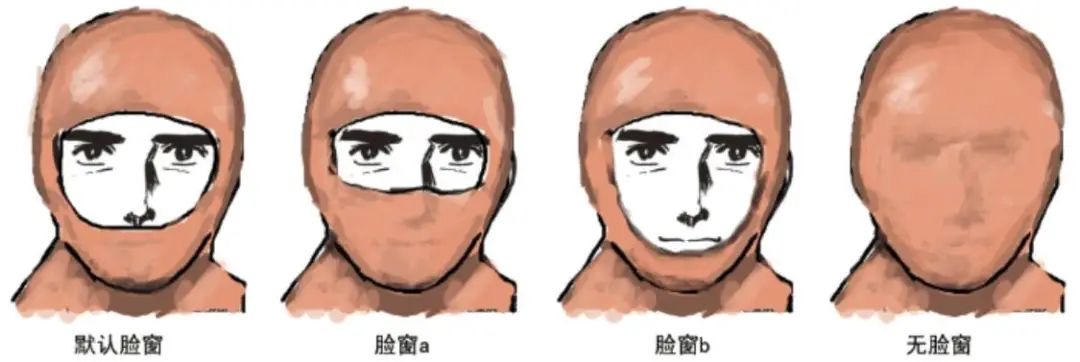

“头”指头壳,顾名思义,戴在头上的一个硬质的壳子,但它却是变娃最重要的道具,通常是由合成树脂经过3D打印制成,有全头、3/4头和半头之分,成本高昂,价格从两千多到两万多不等。

拥有一个自己的头壳,也是进入娃圈的一个最基本的的准入门槛。

HiDolls的定制头壳“椰子姬”

头壳很贵,也很重,加上头毛有时甚至可以重达六七斤。戴上头壳之后不仅呼吸不畅,而且视野受阻,仅能从头壳面部眉眼处的一个小开口往外看。更重要的是,为了不破坏角色,变娃之后就不能再开口说话了。

作为人的一切主体性,外貌、性别、年龄、发量、表情、皮肤、气味、声音和话语,被完完整整地隐藏在一个可爱的“娃”的表象下。所有这些变娃的要素,可能会让大部分人感到不自在,但却赋予了这些Kiger们最大限度的自由 —— 变得可爱的自由,从身体到灵魂都无限接近自己所喜爱的二次元角色的自由,还有在一段时间内抹掉自我的自由。

“对于有的人来说,kigurumi是他们变得好看、变得可爱和吸引人的唯一方式。”现场的一个Kiger后来跟我这样说道。“不自信”也是一个频繁出现在我与Kiger的对话中的词汇。当恐惧镜头的我第一次尝试戴上头壳拍照时,看到镜头里那个可爱却不像我的“我”的样子,我就明白这种自由是会让人上瘾的。

虽然询问Kiger的性别和年龄是一件很不礼貌的事情,但从他们的身高和身形也能基本判断出这是一个以男性为的主场的活动(女性玩家最多占到10%),而年龄则以10代后半与20代前半为主。至于那些入圈10年左右的30代,就已经算是这个圈子里的元老级玩家了。

“你就当我们都是90后吧”,我和Doll Weekend(以下简称DW)的组织者之一op聊到年龄问题时,他不好意思的回答道。

DW10上变娃的op

op和mochi是DW的两个核心组织者。他们都生活在深圳,也有自己的本职工作。和其他所有DW的工作人员一样,他们都是利用周末和假期无偿来组织这个展会的,也从没想过要把它做成一个赚钱的事情。就连这次他们这次租用会场的酒店工作人员都感到奇怪,参加这个活动的工作人员和玩家几乎承包了这个酒店周末两天的全部客房,连附近的民宿房间都一时变得紧俏起来,但为什么他们不统一集体预订酒店?统一预订不仅能把酒店的房价压低,还能从中赚点差价,但op和mochi就是咬死了不能赚这个钱。

“我们就是一群爱好者,也是一个草台班子,我们不希望挣钱。商业化就会使这种纯粹的爱好变味。我们这个规模,要是走商业化的路子,一算投入产出比都是负的,算来算去也就没有DW了。我之所以现在不商业化的原因,就是为了让它能继续存在。”

op把他们做的DW和外婆组织的广场舞作比:“我外婆是广场上给跳广场舞的人放录音机的,她那个录音机很重,每天都要提来提去的,还要组织一帮人一起跳舞,她也做了很多事,你说她是为了赚钱吗?”所以他们也这样,为了这次活动写了十几份文档几万字的策划,建了几十个群,当成上班一样去做,但只走爱发电的路子。亏了钱就两个人一起平摊,但争取不亏。

DW10的举办地,广州恒大金沙洲酒店。酒店大堂一共两个大厅,当天一个厅用来变娃,一个厅办婚宴。

酒店里的路人也都被吸引,找娃合照

op在10年前刚刚进入这个圈子的时候,kigurumi的百度贴吧一共只有几百人,这个圈子里活跃玩家90%他都认识。而到了今天,国内的玩家数量已经突破5位数,来参加DW的人也从来的全是熟人变成了90%都是op不认识的人。

但他们很清楚,虽然这两年在互联网和漫展的带动下,玩家数量快速增长,但kigurumi依旧是一种极端小众的地下文化。

即使在kigurumi的发源地日本,5年前日本官方给出的的玩家数量也不过两三千人,并且以30-40代的中年玩家为主力群体,新入圈的年轻玩家并不多。今年日本最大的一次kigurumi活动有250多个玩家参加,这已经是DW10之前破纪录的规模。在日本,最常见的还是六七个娃一起租个酒店房间,在里面摆摆姿势拍拍照就完了。DW10上的日本玩家告诉我,在日本做kig的活动,只能在有限的区域内活动,拍照之后就要换回自己的衣服,穿着kig出入公共场合,是不被允许的行为。

我在会场和来自澳洲的头壳展商WYU聊天,他掰着手指认真数了半天,最后说,全澳洲也只有35-40个玩家而已,其中十之八九也都是东亚人。他们上一次在澳洲的线下聚会,来了7个玩家,已经很难得了。

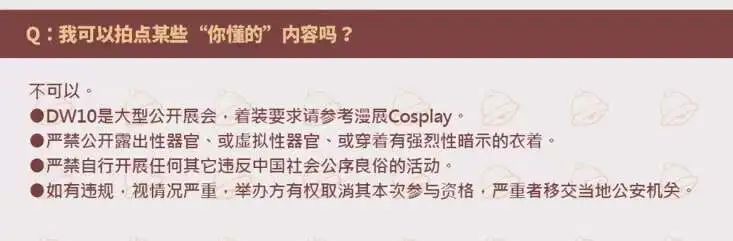

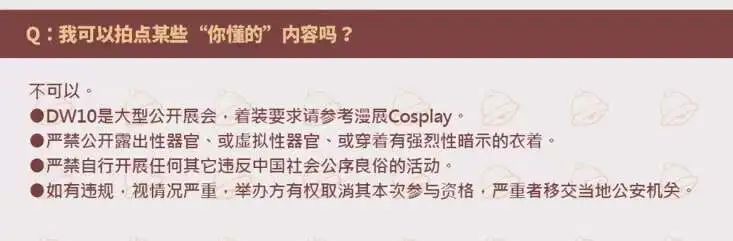

op和mochi在两年前刚开始办DW的时候,就有想要把DW做成世界上最大娃圈聚会的野心,就像蒙特利尔的Fetish Weekend那样,热爱kig的人也可以穿成他们喜欢的样子,走到大街上,走进人群里,走到阳光下,让更多人的人看到。他们也为此制定了严格的着装要求,即使是穿着zentai的敏感部位露出也坚决不被允许,一经发现,就会被立刻被“请”出活动区域。

DW官方制定了严格的装扮要求,以保证活动的顺利进行

值得注意的是,在国内的Kigurumi社群明显呈现出低龄化的特点。在随机采访到的Kiger中,不乏刚刚成年的学生。虽然他们不像日本玩家那样在幼儿园阶段就早早通过特摄片认识到kigurumi的存在,但我所采访到的大部分玩家(包括元老级的30代玩家)大都也是在学生阶段就已经开始接触这种从fetish发展而来的新二次元文化。这不禁引发了我无端的担忧。

当晚的活动结束后,凌晨1点多的酒店大堂已经清场,我却意外看到一个不到20岁的小男孩一个人坐在空荡荡的沙发上小声啜泣。跟他聊过之后才知道,他这次是专程从香港赶过来的,为了参加这次期待已久的活动,他努力打工攒了一年多的钱。而当这梦一样的一天落幕时,他带着自己的一大包装备突然不知道该往哪里走了。从孤独的三次元生活突然来到这样一个到处都是同好的地方,压抑已久的寂寞也在一天结束时以一种更残忍的方式降临了。

他向我讲述了自己过去为了寻找同好、融入这个性癖十分混杂的社群而做出的一些他并不喜欢的尝试,也讲述了今天他能够看到这么多可爱的娃聚在一起,不被指指点点,有多么地开心……他边说边哭,作为一个亚文化的传播者,我已经感到了深重的压力,于是我也把这个压力抛给了op和mochi,开始“问责”起了他们对于圈内未成年人应该起到的引导作用。

作为DW的主办者,op和mochi并不避讳kigurumi文化中存在的那些会被人指摘的部分,比如明明是男性却打扮成可爱的女孩子,比如性癖在其中所占据的一席之地,还有它烧钱的属性。但他们也提到,终究,那个坏的种子,不是文化,而是人。kigurumi可以像穿上一件漂亮的衣服,但你无法控制人们面对美的东西时所发散出的诸多遐想。

“我们真的不能保证我们就一定能把这个圈子变得怎么样,这个责任对我们来说太重了。我们没法扛着一个圈子走,只能祝福它越来越好。得承认人性本身就是有暗的地方,但大家不要把不好的东西和这种文化直接联系在一起。像我们想要把DW的影响力做大,一部分的初心也是想要把它从一个圈地自萌的小众文化,往一个更加开放包容的道路上去引导。”两位创始人这样跟我说道。

在DW的场外,一个穿着Elsa公主裙的小女孩一直开心地追着kiger们叫“公主”,kiger虽然不能说话,但也用行动和友好的路人朋友进行互动

在DW10真正举办之前,op和mochi从没想过他们真的把世界最大的一次kigurumi展会做出来了。虽然和漫展动辄几十万人的规模相比还是小小巫见大巫,但这已经比他们从前的与会人数翻了一倍不止。

与会的一个日本玩家是和moshi在入圈前就关注的kig大佬,这次线下认识了之后,日本玩家下载了QQ,时常会和他们用中文聊天。虽然用翻译器翻译出来的中文让他们的沟通磕磕绊绊,闹出过不少笑话,但op和mochi也由此得知,他们以前崇拜的大佬玩家竟是在DW的启发下才做了他们自己在日本的线下活动,参展的日本顶级头壳厂牌RINS的主理人更是写了20页中国DW之行感想做成PDF发给他们,以表示感谢。

DW10好像真的让kigurumi从一个卧室里的爱好,变成了一种在国际间也可以进行交流的趣源文化。

日本kig玩家matsu将这次DW10广州之行做成了刊物,在12月31日举办的日本漫展上进行发售

当我第一次看到在kigurumi的时候,看着他们大大的脑袋忍不住犯了恐怖谷效应,但一边又觉得他们好可爱:明明在现实生活中是让我会产生压迫感的身量,但他们的行为举止却完全是一个个从漫画里走出来的可爱女孩。而且“不能说话”可真是一个天才的设定!看着这些大娃娃安安静静地聚集在灯光明亮的会场里,用手势和小卡片互相交换着角色的身份信息,然后一起拍照,轻轻地拥抱,安静地道别 —— 好像应该存在于某个梦幻的童年里的一幕,当我们长大之后,它才终于上演。

在这个过程中,恐怖谷效应不知不觉地消失了,突然记起我也曾想要成为“公主”,至少,也想要成为这样可爱的人。

Kiger:西卡,摄影:kyo_tao

Kiger才艺表演,Kiger:鱼板,摄影:OPKIG

Kiger:Leo饭卡卡与DW官方人物荔枝,摄影:OPKIG

Kiger:维达&狂気,摄影:nikkorfun

Kiger:JinX,摄影:matsu

Kiger:一条小胶水,摄影:白寺

kiger:雨与向晚,图源:BEADOLL

Kiger:坏坏,摄影:TevinZ

Kiger:麻衣,摄影:花满楼

DW10 大门

上个月初,我去参加了在广东佛山金沙洲举办的Doll Weekend 10。这是Kigurumi娃圈历史上最大的一次线下集会,聚集了从全球十几个国家远道而来的300多名玩家。

从12月2日中午的12点,一直到半夜12点,玩家可以在这十二个小时里尽情享受变成一个娃娃的快乐。本体尽数被隐去,不问国籍年龄和性别,只为成为一个看起来可爱的娃娃或者二次元角色而存在着。

DW10大合照

众多娃娃坐在台下看台上的娃颁奖

kigurumi(日语:着ぐるみ),可以理解为“把娃娃穿上”。这个词目前还没有一个标准的中文翻译,大家普遍都用罗马音来叫它,或简称为“Kig”。而Kig的扮演者则称Kigurumier,更常见的叫法是直接称为“Kiger”。而“把娃娃穿上”的这个过程,则被称为“变娃”。

时间再往前倒退100年,Kigurumi可以指迪士尼乐园里打扮成米老鼠的人;再往前倒退30年,也可以指日本特摄片里的奥特曼。就算到了今天,你去谷歌上搜索kigurumi这次,跳出来的kigurumi.com更可能是一家卖连体睡衣的网站。

但当我们把Kigurumi一词放到以中国和日本为主的亚文化语境下,它仅指穿着紧身衣打扮成二次元风格人物或角色的一种御宅变装形式。

网路上流传的一张对于kigurumi广义上都包含什么,所做出的图示

变娃可以认为是cosplay领域下的一个更偏重于恋物(紧身衣)的小众分支,除了通常cos需要的头毛和服装装扮之外,还有两个特殊的基础元素,一是“皮”,二是“头”。

“皮”指zentai,源自日语“全身タイツ”(zenshin taitsu)的组合,是一种由尼龙/氨纶混纺制成的全包紧身衣,乍看上去有点像包覆全身的“光腿神器”,实际是类似泳衣的材质,在满是娃的会场里走动时也能时不时闻到一股泳衣的味道。有时候也可以根据个人喜好或角色需要用胶衣替代。

不管是穿着什么材质的紧身衣,最基础的要求都是不能露出本体的皮肤,从头到脚完全被“皮”所覆盖。

图源网络

皮的面部可以露出,因为戴上头壳后会被遮挡 | 图源:雷击工坊淘宝页面

“头”指头壳,顾名思义,戴在头上的一个硬质的壳子,但它却是变娃最重要的道具,通常是由合成树脂经过3D打印制成,有全头、3/4头和半头之分,成本高昂,价格从两千多到两万多不等。

拥有一个自己的头壳,也是进入娃圈的一个最基本的的准入门槛。

HiDolls的定制头壳“椰子姬”

头壳很贵,也很重,加上头毛有时甚至可以重达六七斤。戴上头壳之后不仅呼吸不畅,而且视野受阻,仅能从头壳面部眉眼处的一个小开口往外看。更重要的是,为了不破坏角色,变娃之后就不能再开口说话了。

作为人的一切主体性,外貌、性别、年龄、发量、表情、皮肤、气味、声音和话语,被完完整整地隐藏在一个可爱的“娃”的表象下。所有这些变娃的要素,可能会让大部分人感到不自在,但却赋予了这些Kiger们最大限度的自由 —— 变得可爱的自由,从身体到灵魂都无限接近自己所喜爱的二次元角色的自由,还有在一段时间内抹掉自我的自由。

“对于有的人来说,kigurumi是他们变得好看、变得可爱和吸引人的唯一方式。”现场的一个Kiger后来跟我这样说道。“不自信”也是一个频繁出现在我与Kiger的对话中的词汇。当恐惧镜头的我第一次尝试戴上头壳拍照时,看到镜头里那个可爱却不像我的“我”的样子,我就明白这种自由是会让人上瘾的。

虽然询问Kiger的性别和年龄是一件很不礼貌的事情,但从他们的身高和身形也能基本判断出这是一个以男性为的主场的活动(女性玩家最多占到10%),而年龄则以10代后半与20代前半为主。至于那些入圈10年左右的30代,就已经算是这个圈子里的元老级玩家了。

“你就当我们都是90后吧”,我和Doll Weekend(以下简称DW)的组织者之一op聊到年龄问题时,他不好意思的回答道。

DW10上变娃的op

op和mochi是DW的两个核心组织者。他们都生活在深圳,也有自己的本职工作。和其他所有DW的工作人员一样,他们都是利用周末和假期无偿来组织这个展会的,也从没想过要把它做成一个赚钱的事情。就连这次他们这次租用会场的酒店工作人员都感到奇怪,参加这个活动的工作人员和玩家几乎承包了这个酒店周末两天的全部客房,连附近的民宿房间都一时变得紧俏起来,但为什么他们不统一集体预订酒店?统一预订不仅能把酒店的房价压低,还能从中赚点差价,但op和mochi就是咬死了不能赚这个钱。

“我们就是一群爱好者,也是一个草台班子,我们不希望挣钱。商业化就会使这种纯粹的爱好变味。我们这个规模,要是走商业化的路子,一算投入产出比都是负的,算来算去也就没有DW了。我之所以现在不商业化的原因,就是为了让它能继续存在。”

op把他们做的DW和外婆组织的广场舞作比:“我外婆是广场上给跳广场舞的人放录音机的,她那个录音机很重,每天都要提来提去的,还要组织一帮人一起跳舞,她也做了很多事,你说她是为了赚钱吗?”所以他们也这样,为了这次活动写了十几份文档几万字的策划,建了几十个群,当成上班一样去做,但只走爱发电的路子。亏了钱就两个人一起平摊,但争取不亏。

DW10的举办地,广州恒大金沙洲酒店。酒店大堂一共两个大厅,当天一个厅用来变娃,一个厅办婚宴。

酒店里的路人也都被吸引,找娃合照

op在10年前刚刚进入这个圈子的时候,kigurumi的百度贴吧一共只有几百人,这个圈子里活跃玩家90%他都认识。而到了今天,国内的玩家数量已经突破5位数,来参加DW的人也从来的全是熟人变成了90%都是op不认识的人。

但他们很清楚,虽然这两年在互联网和漫展的带动下,玩家数量快速增长,但kigurumi依旧是一种极端小众的地下文化。

即使在kigurumi的发源地日本,5年前日本官方给出的的玩家数量也不过两三千人,并且以30-40代的中年玩家为主力群体,新入圈的年轻玩家并不多。今年日本最大的一次kigurumi活动有250多个玩家参加,这已经是DW10之前破纪录的规模。在日本,最常见的还是六七个娃一起租个酒店房间,在里面摆摆姿势拍拍照就完了。DW10上的日本玩家告诉我,在日本做kig的活动,只能在有限的区域内活动,拍照之后就要换回自己的衣服,穿着kig出入公共场合,是不被允许的行为。

我在会场和来自澳洲的头壳展商WYU聊天,他掰着手指认真数了半天,最后说,全澳洲也只有35-40个玩家而已,其中十之八九也都是东亚人。他们上一次在澳洲的线下聚会,来了7个玩家,已经很难得了。

op和mochi在两年前刚开始办DW的时候,就有想要把DW做成世界上最大娃圈聚会的野心,就像蒙特利尔的Fetish Weekend那样,热爱kig的人也可以穿成他们喜欢的样子,走到大街上,走进人群里,走到阳光下,让更多人的人看到。他们也为此制定了严格的着装要求,即使是穿着zentai的敏感部位露出也坚决不被允许,一经发现,就会被立刻被“请”出活动区域。

DW官方制定了严格的装扮要求,以保证活动的顺利进行

值得注意的是,在国内的Kigurumi社群明显呈现出低龄化的特点。在随机采访到的Kiger中,不乏刚刚成年的学生。虽然他们不像日本玩家那样在幼儿园阶段就早早通过特摄片认识到kigurumi的存在,但我所采访到的大部分玩家(包括元老级的30代玩家)大都也是在学生阶段就已经开始接触这种从fetish发展而来的新二次元文化。这不禁引发了我无端的担忧。

当晚的活动结束后,凌晨1点多的酒店大堂已经清场,我却意外看到一个不到20岁的小男孩一个人坐在空荡荡的沙发上小声啜泣。跟他聊过之后才知道,他这次是专程从香港赶过来的,为了参加这次期待已久的活动,他努力打工攒了一年多的钱。而当这梦一样的一天落幕时,他带着自己的一大包装备突然不知道该往哪里走了。从孤独的三次元生活突然来到这样一个到处都是同好的地方,压抑已久的寂寞也在一天结束时以一种更残忍的方式降临了。

他向我讲述了自己过去为了寻找同好、融入这个性癖十分混杂的社群而做出的一些他并不喜欢的尝试,也讲述了今天他能够看到这么多可爱的娃聚在一起,不被指指点点,有多么地开心……他边说边哭,作为一个亚文化的传播者,我已经感到了深重的压力,于是我也把这个压力抛给了op和mochi,开始“问责”起了他们对于圈内未成年人应该起到的引导作用。

作为DW的主办者,op和mochi并不避讳kigurumi文化中存在的那些会被人指摘的部分,比如明明是男性却打扮成可爱的女孩子,比如性癖在其中所占据的一席之地,还有它烧钱的属性。但他们也提到,终究,那个坏的种子,不是文化,而是人。kigurumi可以像穿上一件漂亮的衣服,但你无法控制人们面对美的东西时所发散出的诸多遐想。

“我们真的不能保证我们就一定能把这个圈子变得怎么样,这个责任对我们来说太重了。我们没法扛着一个圈子走,只能祝福它越来越好。得承认人性本身就是有暗的地方,但大家不要把不好的东西和这种文化直接联系在一起。像我们想要把DW的影响力做大,一部分的初心也是想要把它从一个圈地自萌的小众文化,往一个更加开放包容的道路上去引导。”两位创始人这样跟我说道。

在DW的场外,一个穿着Elsa公主裙的小女孩一直开心地追着kiger们叫“公主”,kiger虽然不能说话,但也用行动和友好的路人朋友进行互动

在DW10真正举办之前,op和mochi从没想过他们真的把世界最大的一次kigurumi展会做出来了。虽然和漫展动辄几十万人的规模相比还是小小巫见大巫,但这已经比他们从前的与会人数翻了一倍不止。

与会的一个日本玩家是和moshi在入圈前就关注的kig大佬,这次线下认识了之后,日本玩家下载了QQ,时常会和他们用中文聊天。虽然用翻译器翻译出来的中文让他们的沟通磕磕绊绊,闹出过不少笑话,但op和mochi也由此得知,他们以前崇拜的大佬玩家竟是在DW的启发下才做了他们自己在日本的线下活动,参展的日本顶级头壳厂牌RINS的主理人更是写了20页中国DW之行感想做成PDF发给他们,以表示感谢。

DW10好像真的让kigurumi从一个卧室里的爱好,变成了一种在国际间也可以进行交流的趣源文化。

日本kig玩家matsu将这次DW10广州之行做成了刊物,在12月31日举办的日本漫展上进行发售

当我第一次看到在kigurumi的时候,看着他们大大的脑袋忍不住犯了恐怖谷效应,但一边又觉得他们好可爱:明明在现实生活中是让我会产生压迫感的身量,但他们的行为举止却完全是一个个从漫画里走出来的可爱女孩。而且“不能说话”可真是一个天才的设定!看着这些大娃娃安安静静地聚集在灯光明亮的会场里,用手势和小卡片互相交换着角色的身份信息,然后一起拍照,轻轻地拥抱,安静地道别 —— 好像应该存在于某个梦幻的童年里的一幕,当我们长大之后,它才终于上演。

在这个过程中,恐怖谷效应不知不觉地消失了,突然记起我也曾想要成为“公主”,至少,也想要成为这样可爱的人。

Kiger:西卡,摄影:kyo_tao

Kiger才艺表演,Kiger:鱼板,摄影:OPKIG

Kiger:Leo饭卡卡与DW官方人物荔枝,摄影:OPKIG

Kiger:维达&狂気,摄影:nikkorfun

Kiger:JinX,摄影:matsu

Kiger:一条小胶水,摄影:白寺

kiger:雨与向晚,图源:BEADOLL

Kiger:坏坏,摄影:TevinZ

Kiger:麻衣,摄影:花满楼

DW10 大门