关掉社交滤镜,在上海生活的到底是怎样一群人?

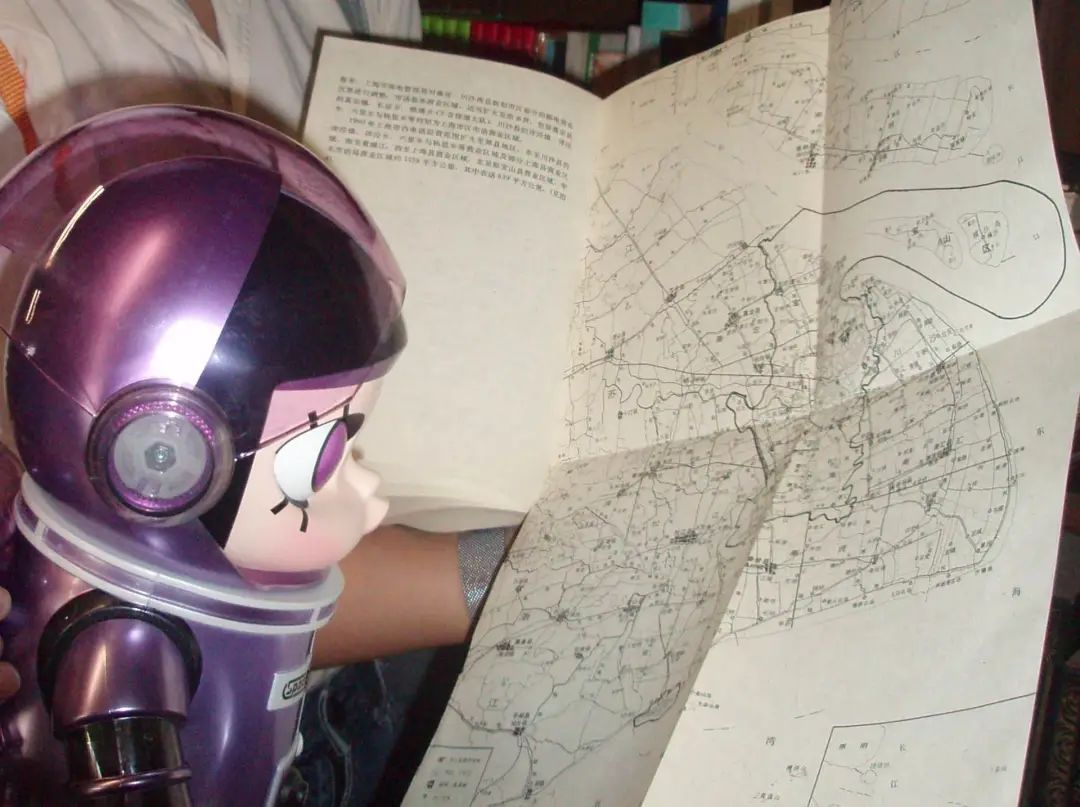

翻翻地图,从哪开始好呢?

小芳廷古董店的店主爷爷

店面在普陀的一个园区里,穿过弯弯绕绕的便利店和午休的上班族,我终于推开了小芳廷的大门。墙壁、房顶、桌面、拐角都布满了上世纪的海外古品。店主爷爷不紧不慢地整理着刚摆出来的“新”古品,一边和我说,随意逛逛看看,对哪些古董感兴趣、有问题都可以来问他。对话由我笨拙的提问展开:“这个留声机,它会响吗?”

SPACE MOLLY 和不同时代的玩具们见面,他们也有自己的交流方式

SPACE MOLLY 在不同场景间穿梭、试探。在台阶上观察老式咖啡机并肩,在旧钢琴上和小熊玩具相遇

SPACE MOLLY 也逐渐适应了这里的光线和同伴

“请不要对着玻璃自拍”,武康路上有很多这样可爱的角落

MOLLY 与它的伙伴们在橱窗内外相遇,他们分别体会着居有定所和云游四方

街拍师们大多喜欢集体行动。老法师们崇尚先拍了再说;而年轻人更喜欢先决策,后行动。他们找到自己拍摄的最佳位置,比如距离最短的岔路口,或者是占据玻璃建筑的二层窗口,有的远远地站在马路对面,轻易不去赶追经过的女孩。我问马路对面距离最远的年轻街拍男孩,为什么选择离人群这么远的地方?他说:“我喜欢拍有个性的人,像不那么公式化的穿搭,或者很自由的人。看久了就会在人群里遇到值得摁快门的人。”

在认真观察街拍和被街拍这件事之前,我来安福路上的目的主要是看看多抓鱼又上了什么新书,翻一翻,坐一会儿。在超级城市里面住着,人会有种疏离感,也会逐渐开始胡思乱想。抑制这种意义不大的思维混乱,最快的途径是看看书,迅速走进作者的精神世界,自己思绪里的参差和毛边儿就变得没那么紧要了。旧书店、年轻店主、社交媒体,为什么会有人在实体店这么难做的时候选择开一家店,更别说是旧书店呢?

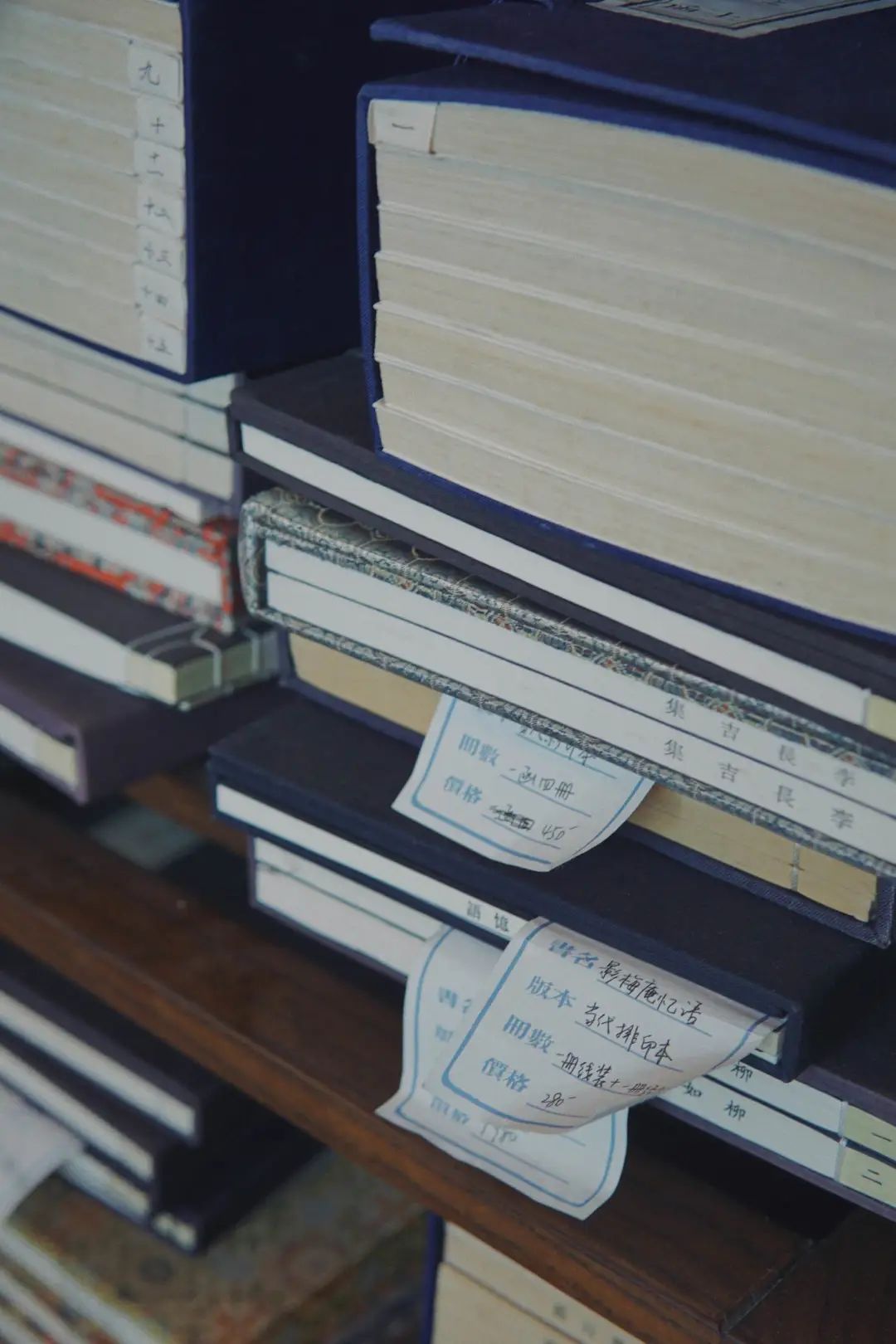

苏州河边上犀牛书店面积不大,人却不少。有古书,有 80 年代的连环画和杂志,也有各种年代版本的文学图书。和平时逛的其他书店不一样,旧书店不只有老书、孤本,还有当年的邮票,旧书里夹杂的祝福卡片等等物件,铭刻着几十年来的情谊。

对旧书们整洁地再度包装

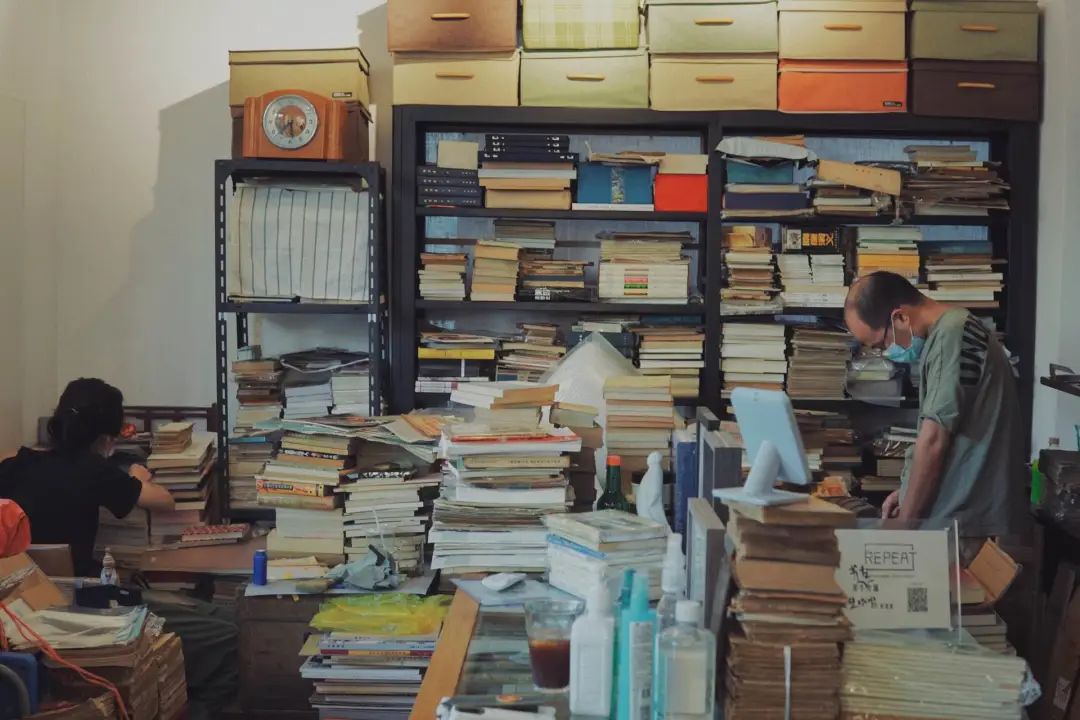

店里安静得让人大气不敢出,店主在一旁平静地整理新到的图书,做修缮和上架。犀牛书店的工作方式,让旁观者都能体会到一种宁静和自在。做真正喜欢的事情,不赶时间,也许就是这样的吧。

整理书籍的店主令人感到宁静自在

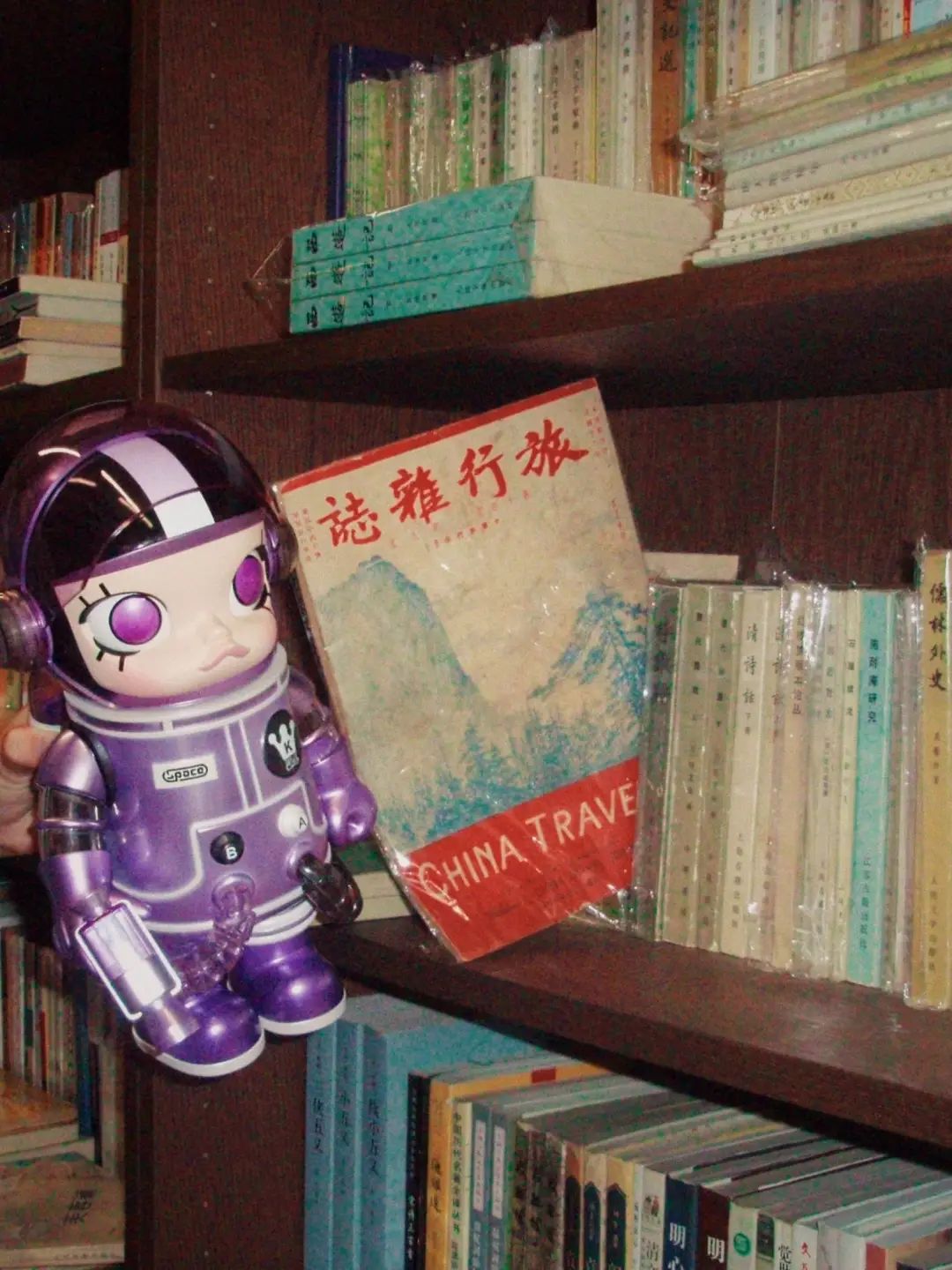

当 1000% 的 SPACE MOLLY 第一次遇见 25% 的书籍,时空也在此发生翻转

与 SPACE MOLLY 一同在寻找上海向导的过程里,万卷书又给了我们更多启发

随后我果然去搜了犀牛书店的访谈,他们开始做书店一方面出于本在这个行业,另一个重要的原因也是出于喜欢收藏。和古董店的店主爷爷有着相似的模样,他们把喜欢的事情做成了生意,做成一种逆流而上的自然,也把旧时光通过二手书书店的媒介传递下去。

如果有时候我们看到共享单车的定位在江心,请先不要为此感到匪夷所思

头盔的颜色选择是否也是个性表达的一部分?

候船的时候,排队队伍里传来动次打次的短视频 BGM,生活节奏的加快让人的视线离不开这小小的手机屏。一上了船,顿时就变得不一样了。江上驶过的这几分钟伴随着轰鸣,大多数人的视线也离开了手机,看着远处放空。货船像静默的鲨鱼悄然滑过,顺着奔流的江水一路向东驶去。

夕阳西沉的时候,外滩玻璃建筑群把阳光倒映进江水,金光荡漾。轮渡二层的年轻女孩儿第一次坐轮渡,兴奋对同伴大喊:“我每天下班都要来坐一次!我宣布这是上海最好的地方,我要给所有的朋友都推荐一次!”

霞光无价,只要愿意追赶就能得到它

“我喜欢即便彼此沉默也不会感到尴尬的饭搭子”

大城市、小市民,在城市系统面前每个人都显得很渺小,一线城市有限的生活圈更容易给人这样的感觉。体验了二十分钟后,觉得在心情不佳、胡思乱想时,像襄阳公园的自由舞池就是一个不错的去处。坐在这里看着淮海中路的街道两边:一面是精致的 ipam 商场,一面是每天准时上演的舞池乐园,繁华与市井都被这一个不大也不小的路口接纳了。

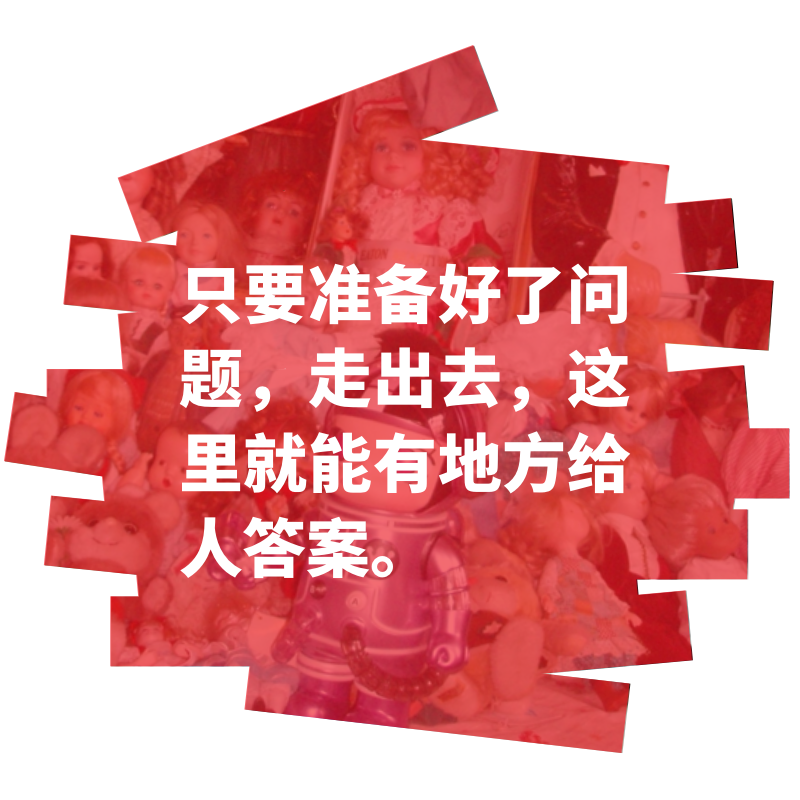

动起来,为每一天的日出和日落喝彩

和 SPACE MOLLY 东跑西颠了一天,随性自在的行程照亮了一小部分我对上海的陌生面。安全感让人想留下来,归属感让人不再考虑离开。这一天下来,虽不至于让我对这座城市许下什么誓约,却足以让我体会它和网络浪尖上的模样有哪些相符与相悖。江水不纠结意义,只是自然流淌;商人不烦恼未来,只需要经营好三百六十五天的每一天;中年人们珍视着眼下的言欢。只要准备好了问题,走出去,这里就能有地方给人答案。

你眼中的上海是怎样的呢?前去泡泡玛特上海宏伊国际广场店,让 SPACE MOLLY 亲手把礼物交给你。夏末秋初的日子里,关掉社交滤镜,带上 SPACE MOLLY 去上海的街头走走,在街头巷尾间进入生活本身,用力地、鲜活地感受这座城市吧。