跟老头环在同一天发布自己的游戏,老邓你怎么想的?

21 世纪平凡的一天,精神小伙老邓觉察到自己身上的一个变化,他不想玩游戏了。作为一个在游戏行业快十年的从业者、玩了快三十年游戏的老玩家,他对游戏很失望。小时候玩,长大了还玩,毕业了之后当然也玩,但是为什么 “那些东西” 如此相似,以至于很难再带来新的体验了?

他消化了一阵那失望,又扎进一阵文史哲,想要通过学习来求解的大约是 “现在的游戏问题出在哪儿” 这类的根源性困惑。而答案也在这个过程里找上了他,“其实不是游戏的问题,而是人的问题。”

做游戏的人没有想到游戏可以更好,或者其实他们在逃避让游戏更好。这是一个年轻的行业,却已经在商品经济的全程接管下,有如矗立百年的巨大沉默物。如果个人趟过那道对结构的强烈恐惧,出路会在哪里呢?

2 月 25 日,在《艾尔登法环》发售的同一天,一款带有“剧情解谜”、“魔幻现实主义”、“悬疑”、“科幻”、“怀旧”等诸多标签的国产叙事游戏也在 steam 上线了。游戏的人物视角设定为六年级小学生陈亮,故事背景是 1999 年 12 月 31 日, 20 世纪的余晖。游戏名叫《完美的一天》。

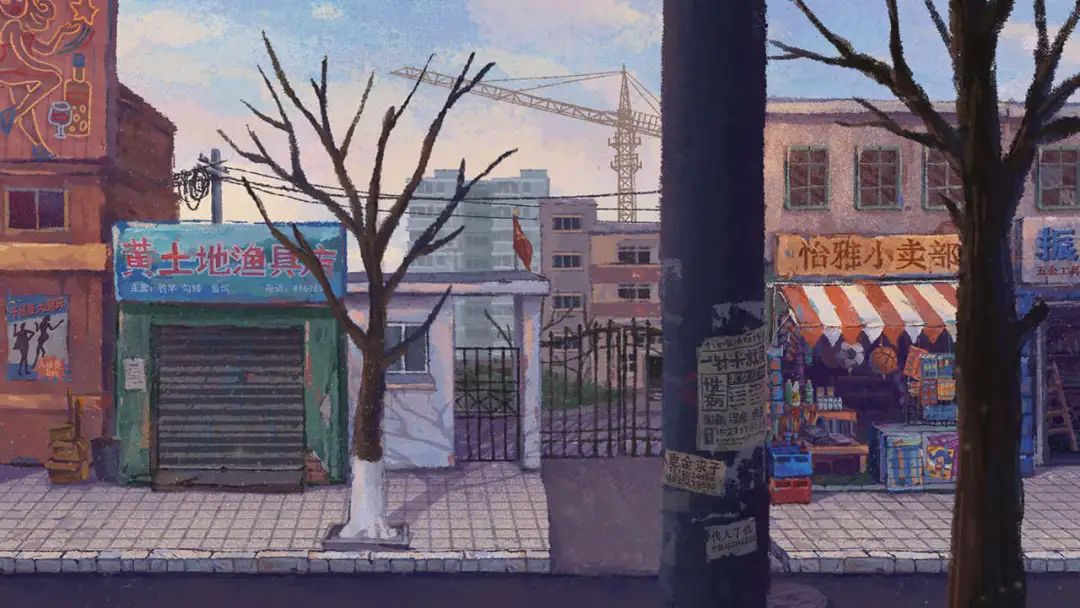

故事发生在振华市,一个介于南北地理分界线的虚构城市。主角陈亮被困在世纪末的最后一天,反复与周围人和事产生关联,由玩家的不同选择触发网状的叙事链。小学生眼中的世界由公立学校、小家庭与小城里的不同玩乐场所构成,游戏中的数十个人物角色被分别放置在我们共同记忆中的点位上。

杨帆和宋健——每个班里似乎都会有的富二代和借读生同学,大院里患有阿尔兹海默症的要饭老奶奶,用彩色橡皮筋扎高马尾的班上女生——让人回忆起那段每日头皮发紧、眼角被绷到上扬的梳头岁月,四驱赛车店里的曹哥,略显得压抑与焦虑的父亲,还有一个另类的、的女孩子柯云。仿佛是每个人童年中曾正态分布的角色,他们串起一个自然不突兀、躲在许多人记忆深处的故事开头:下岗潮的大背景下,平凡的三口之家,想要递给女孩的卡片,以及那个年代的所有其他背景要素。

脱离开游戏主角的主观视角,故事的发生地其实就是那个时期国内大多数小城的缩影——成年人因买断工龄而忧心忡忡,社会气氛因为失业和生产停滞而死气沉沉,城市匍匐在尘土飞扬的世纪末,对于崭新世纪的到来多少显得有点局促。这是游戏导演老邓自己记忆中家乡的样子。在调研与资料收集阶段,他回到兰州采访本地的出租车司机与国企老领导,翻阅当时的旧报纸,找出很多当年热播的电视广告或是影像资料,这些都在之后被他整理排布,构成了《完美的一天》的细节与肌理。

故事展开时,教室里的大家在齐声朗读课文,陈亮决定要给柯云送卡片。追赶女孩的过程里选择不同路线,撞上不同角色,以对话推动情节推进。卡片总是无法送出去,游戏设置了“紧张值”与“叛逆值”作为主角的技能衡量标准。NPC 会上前与主角对话,但对话又似乎藏着玄机。例如道路上遇到“喜欢抽烟的叔叔”,叔叔会询问陈亮为什么不用上学,学校为什么会放假,然后感叹“真是怪事一桩”;同学蔡宝在街边闲聊时提到的杂志,在陈亮心中激起“他怎么会知道我有这本杂志,我要对他小心点”的小涟漪;原本由妈妈做饺子转变为爸爸做面条,似乎面还没放盐,爸爸嘴里嘀嘀咕咕丢失的五十块钱与开书店的本钱......

怀旧主题或环形叙事都不算新东西,它们共同处理关于时间的命题。前有《午夜巴黎》喋喋不休地讨论已经逝去的黄金时代,后有《土拨鼠之日》为这种无限次的记忆往返奠定悬疑的基调,对消失的历史经验的迷恋,和对过去缺憾的后悔与补足心驱动着玩家在类似的叙事里穿行,而《完美的一天》有些不一样——用老邓自己的话来说,“通常这样的叙事结构是为了服务于打怪升级,说的简单点,就是叙事空间的主角在不断的循环中,找到一个增加自身经验的方法,然后去碾压别人,获得一种超人体验。”但在体验这款游戏的过程中,一些关键的剧情点会埋下一些坑,玩家走过去,一脚踩空,随后会从现存的故事中陷落,被下一层的线索钩住。“反复刷关”的玩家与记忆重置的主角不再完全“合一”,新的叙事由此开始。

游戏中总是出现的外星人头像导向了 UFO 神秘事件;每次结束一天后陈亮似乎并不是毫无变化;一本叫做《幽浮探索》的书总是出现;老葛这个人物也始终带了点神秘主义光环......如果你是一个已经通关的玩家,所有的选项最终通往的道路并不一定令你获得成就感,说不准更是失落:怎么也避免不了的父母失败婚姻,永远在挣扎的小人物,每次轮回后都会出现的公园烟花还有最后的落板。你也许发现,苦做功的几小时是无用的,

它有点像一个漩涡,这款游戏的副导演星宇说,这样的整体性理念并不是游戏首创,而是借鉴了不少经典文学作品,即“分层设计”:通过精心设计的衔接将每层钩连,且不能失了灵性。最外层通常是能直接被人 get 到的,而越下走内涵表达会逐渐浮出,把人在作品内部引入深处。“这个其实是游戏的优势,因为游戏的体验时长很长,重点可以更加自由地被摘取,跟玩家的个人关系也很大。如果一个玩家适合这种模式,他可能很快地就走到我想要让他去的地方;如果有玩家不太适应,在两层表达的衔接中间就要经历一个学习期,他能够度过这个时期,就可以进入到更深的一层。”

游戏作为一个系统性的媒介,可以把这个过程精妙地植入到体验内部。即使一个玩家在刚开始游戏时,距离最深层的表达非常遥远,他至少可以在偶尔玩这个游戏的时候靠近那个表达,理解到更多的基层内容,如果内容足够有趣,便能帮助他往下、往深走。囿于时间与成本,他们在玩家反馈中获得了正面佐证,却也承认其中或许仍有不足。

老邓算得上是个老资历的文艺青年,聊天过程中各种书籍和电影总是张口就来。这点在《完美的一天》里也有体现:游戏里的所有诗都是老邓自己写的。游戏体验给人很强的“电影感”和“文学性”,整体架构背后,能够看到一些经典作家与导演的名字时隐时现。

他们把这称为“作者游戏”,从表达出发而非市场需求出发,以个人经验为方法而非约定俗成的规律,于是乎,这是一个作品,而非产品。老邓喜欢新现实主义文学作品,喜欢新浪潮,喜欢杨德昌和贾樟柯,他的出发点是切实地重现个人经验,“跟文学、电影是一脉相承的,新现实主义创作的最重要的素材基础是真实生活。” 游戏里出现的飞碟传说、民科气功、王菲海报、肾宝广告,都是为了构建一个儿时的经验系统,它们是记忆的一部分,也是结构的一部分。在部分玩家的转译过程中成为“怀旧”。

游戏的玩法被他称为 AVG Plus 模式,因为它或许也不能算是真正的类型游戏。在根据表达需求“盖房子”的过程中,它从传统的游戏设计框架里逃窜出来了。“你说到的游戏化系统‘PBL’(点数、徽章、排行榜)或者是游戏设计里会讲的奖励-惩罚机制,其实是会让玩家在不断循环里被重塑,知道怎么做是对自己有利,什么事是有害,他逐渐变成一个被游戏控制的人,在其中顺畅流淌下去,直到这套机制没有新的东西产生时,他就结束这个游戏。”

但留给叙事游戏的天窗是文学性,“文学性是这么一个结果,好比说你看文艺电影或是读文学作品,你会有恍然大悟的时刻,也会有积压在心头的情绪,这样一些挥之不去的印象和感觉是一种偏主观的存在。对于叙事游戏而言,要找到和文学的关系,其实所有机制都在服务于让玩家得到这样一种感觉。”

在参照法国新浪潮与台湾新浪潮作品的过程中,老邓与星宇一起获得了一种奇怪的共鸣,前辈对于电影的一些疑惑,对于影像创作的信念,甚至对于影评人与电影评价体系提出的挑战,放在游戏上,如今他们面对着相似的问题,“所以我说,我们在做‘游戏新浪潮’,而且希望我们是在抛砖引玉,让更多的人加入进来,因为这个事情只靠我们是做不到的。”

星宇的专业背景是哲学,他将自己在做的游戏创作视作这个时代的哲学实践。哲学也会让老邓生出一种意识,想去主动发现自己这样的个体和客观世界的联系。作者游戏并不指向创作者个人,之所以选择游戏,是因为想要面向所有人,在表达的场域,没有任何个体是要被放弃的,也没有任何人能够通过他人的不理解来自证高明。这样的实践也许能够贴切地称为,一种笼统的人文主义。

再次回到世纪末的那一天,无数个母亲在菜市场里因为菜价便宜五毛而开心雀跃,一口气买足三天,家里短暂地萝卜成灾;无数个父亲带着疲惫的烟酒气逃出家门,身边躺着陌生的阿姨;无数个孩子在旱冰场里摔破膝盖;无数颗分赃不均的华华丹从小方盒子滚落到沙地;无数个拓麻歌子发出哔哔啵啵声;无数声的课文朗诵,无数声喜欢和汗津津小手。很多人往返于那个特殊的时间点,一次又一次擦拭,试图唤醒沉睡在那天的许愿精灵。大家会许些什么愿呢,来不及的,得不到的,已失去的,世纪末的烟花升起,唯黄昏华美而无上。

游戏是空间的建构者,这使得游戏玩家这一身份与读者、观众区隔开来。玩家会有选择,选择形成分叉,构成一个新的空间,这是文学与电影做不到的。环形叙事或是多线叙事的本质依然是线性的,线性的介质很难完成立体空间的建构。《完美的一天》中这个叫振华的区域同时发生了很多事情,玩家每天会做不同的决定,可以选择不同的事,跟不一样的人在一起,但是这一天的其他事情其实也都是在同时发生的。随着游玩的过程不断深入,这种共时性会钻入玩家的认知里,在最后的结尾处打上活结。

回到游戏本身,玩家扮演小学生六年级学生陈亮,经历了很多事,每一件事其实都在完成一个对主体的建构,建构的过程会让玩家产生极强的沉浸感,在有限的时空内,会把这种主体代入当作一种真实。

他们选择捣碎这种真实,对于叙事游戏而言,最重要的主体建构完成于空间坍塌、主体剥夺的那一刻。《完美的一天》想要抛出的问题是,你在扮演陈亮,还是在扮演你自己?这是一个游戏,还是一个关于你在玩游戏的游戏?

关于这个追问,老邓希望是点到为止的。他与星宇都提到他们做游戏的一个初衷,“现在大部分的游戏是让玩家陷入游戏空间,以此产出经济效益。在游戏空间里不断增添行为和内容,跟游戏机制产生一些交互,产生一系列消费和被消费的关系。在这个过程中,玩家的欲望会不断升腾,会继续氪金。我是觉得,游戏应该点到为止,它需要结束,需要一个句号。”

游戏的句号画上的那一刻,带给玩家的是一个闭合的新结构。陈亮最后的结局这里先不剧透,但玩家在游戏结束后,徜徉在这样的结构里,再激荡出一些新的感受,最终会产生效益。这个游戏的最终内核,是要让玩家回到现实。

“过去跟未来在图腾的意义上,都是我们现在所抵触不到的地方。随着时间的流逝,过去是一个不断覆灭的过程,所以它的魅力一定会越来越大。我们应该有过很多次这样的瞬间,即使在更早的时候,我们也会怀念过去,当时怀念过去的那个时间点,现在也已经开始怀念了。”在怀旧的问题上,星宇如此解释。

但是,未来是可以期待的,它离你越来越近;过去是永远失去的,它离你越来越远,“我们的着眼点实际上是现在的人们对于未来的期望,然后他们能不能过好今天的生活。因为未来是可以来临的,但过去已经永远都过去了。”

对游戏创作本身,他们还有许多想要尝试的。比如有一点点想知道,“如果这个游戏被大家玩懂了,获得感真实地发生在他身上,他是不是能够接收到比其他的媒介更加强烈的震撼,更迫近的抵达,或者说更长久的反思”;

比如还想试探,“一种媒介的创作方法的边界是什么,游戏可以在创作表达上走到多远”;

再比如还有对抗,“我们的 title 不是游戏工业体系里的制作人、策划这类,我们就是导演和副导演。从外部看我们确实是在跟电影做呼应,从内部看的话,如果你是一个玩家,或者你干脆就是一个国内的游戏从业者,那这就是一种挑战,把那套东西的符号抽离出来,是想规避现在行业整体对于我们的职业要求。”

他们的确在进行某些实验,关于介质,创作,还有现实关切本身。游戏里的陈亮始终是一种不解的状态,在往复的 24 小时里藏着太多生活暗部的谜团,最后变成魔幻现实主义的一次绽放。现实里,我们也始终不解着,问题总是会比答案更多,体察总是会比躺平更难,从不存在全知视角,也不存在完美的相互理解,而我们活在现实里。

老邓说,做这个游戏的过程实际上是在探究,游戏创作的底线是什么。探究发现,做游戏果然还是一件非常困难的事情,“非常困难,太难了”,他又强调了一次。他本来其实有个打算,如果不做游戏,就去拍电影。在冥冥之中,小径分岔的路口,他还在做着游戏。

现在是 21 世纪平凡的一天,他俩都在上海。星宇在靠着自己团购的菜做饭,“我家里暂时物资不缺,但这代表不了别人”;老邓在当志愿者,穿着防护服给小区送菜送物资,上海这两天升温了,闷在“大白”里,汗湿一身。

聊天是在深夜,窗外只有咕咕鸟的声音,偶尔两只猫起点小争执。他们最后说,希望你物资充足,希望未来早日解封。

更多关于《完美的一天》的背后故事与主创分享,可以移步 别的电波 Vol.225 "完美的一天:无限循环的世纪末之梦"

这应该是电波最真诚的一次游戏推荐。

「完美的一天」,作为一部和「艾尔登法环」同日发售的国产游戏,为什么让我们有如此独特的游戏体验和印象深刻的感受?

带着强烈的好奇,我们和老朋友Bob 以及小老虎 一起,和这个游戏的导演「老邓」以及副导演「星宇」做了一期真诚的节目。

(本期不涉及剧透,放心收听,更希望你玩完游戏再回来听一遍。)

我们从游戏出发,一起回到1999年12月31日,世纪末的最后一天。

从朴树到华华丹,从外星人到探索频道,从世纪末的全景回顾一直到每个人的二十世纪私人史。

你是否想回到那个时刻,去经历「完美的一天」。

你是否想回到那一天,那个二十世纪少年望向未来的双眼。