与瘾共处:我们和成瘾者以及曾经的戒毒所员工聊了聊

几乎每个人都有关于成瘾的故事。有的人洁身自好,烟酒不沾,但还有咖啡、槟郎、甚至性都有可能让人上瘾。美国国家药物滥用研究所对上瘾是这样总结的:成瘾是一种慢性的、反复发作的脑部疾病,其特征是不顾有害后果,强迫性寻求和使用药物的行为。事实上,成瘾已经发展为一个相当广泛的概念,它可以分为物质成瘾和行为成瘾,前者包含药物成瘾、酒瘾、烟瘾,后者包含性瘾、赌瘾等等。

我们和曾有过成瘾问题的朋友以及过去在戒毒所工作的心理学研究者聊了聊,听了听他们关于成瘾和戒除的故事。对于大部分成瘾者而言,能够意识到自己曾深陷泥潭并成功摆脱物质依赖显然是幸运的经历。有些成瘾者终其一生都无法摆脱药物滥用的阴影,只得被迫与成瘾问题共存。

成瘾

成瘾是多巴胺和内啡肽作用于人体最直接的结果,有人将成瘾归咎于遗传因素,基因决定了有些人天生比其他人容易上瘾,有人认为是环境、文化因素共同作用的结果;还有人认为成瘾是一种学习障碍,它涉及特定的学习通路,并让这种行为变成自发且强迫性的行为——患者学到了用药物解决自己的情绪问题,遇到惩罚也不会停下来。我们的朋友 S 和 J 就是两个极端的例子。

酒精成瘾

对 S 而言,上述归因都成立。他曾经有一份工作是管理酒吧,在社交压力下不得不被动摄入大量酒精。只要上班就意味着要喝酒,第二天醒来又投入到工作,陷入无休止的循环。S 说起自己喝得最多的一次,“连续三天没怎么吃饭,光喝酒,喝到最后整个人的状态都有点癫狂。”

S 的父亲在世时曾有酗酒问题,在日记里,他对自己说 “不想像他一样做个酒鬼”。那时候他已经有了酒精成瘾的前兆,后来去酒吧工作后变得一发不可收拾。工作压力是一方面,另一方面,S 说,“不都说爱自己是一种能力吗,不喝酒的时候我很少这么觉得。”

S 形容自己不喝酒时的状态很温和。他习惯自己在家看电影,忙一忙自己的工作,“就是不太有棱角的那种生活”。娱乐活动也很单一,“去看演出都不会很激动”。他用抽象的方式形容酒精,“酒精让我感觉世界变小了,自己放大了,然后会更愿意去直接跟一直逃避的问题当面对峙,变得很勇敢,就像是一个危险的恐怖分子。”

这是指几次酒后跟人发生的激烈对峙。有一次,他在微信朋友圈和别人吵起来,有朋友回复他“你什么时候能成熟点?” 还有一次,S 喝多了去看演出,结束之后直接跟着乐队进了后台,拉着他们聊音乐。“当时就是沉浸在自己的世界里,不太顾及别人感受。醒了之后觉得特别不好意思。” 最后他又用一贯抽象的方式做了个总结:“打个比方,就像你决定砸坏你楼下的一个垃圾桶,你自己发泄了,但小区的所有人都在用这个垃圾桶。”

酒精会造成前额叶皮层的损伤,而这是大脑中负责高级认知处理(包括推理和判断)的部分。随着酒精剂量的增加,前额叶皮层的功能进一步受损,行为越来越多地由大脑中更原始的部分驱动。因此,攻击性会增加。但并不是所有药物都遵循这样的工作机制,比如摇头丸会导致大脑中的5-羟色胺释放,人们倾向于对他人感同身受,因此它很少与暴力有关。

大麻成瘾

J 曾经用过摇头丸,他的感受是 “特别好,让你感觉到很多爱”。他曾经是一名大麻上瘾者。研究表明,经常使用大麻的人约有 10% 会发生大麻成瘾。而自认为做了很多药物研究的 J 刚开始认为自己绝不会成瘾,直到有一次戒断,他发现自己手心冒汗,晚上整夜整夜睡不着,白天吃不下东西,心情抑郁,他才发觉 “原来这就是戒毒”。

J 第一次尝试大麻是在国外上学期间,当时加拿大的大麻还没合法,但几乎唾手可得。很快,他发觉生活已经离不开大麻。最开始还需要找个借口:看电影,听一张喜欢的唱片,到后来完全不需要理由,甚至可以抽完做任何事:与人沟通、跑步、甚至上课。

成为固定使用者之后,J 在瘾上来了又无法获得满足时,不得不以颇为狼狈的方式来应付一些极端情况:他会用小刀在磨烟器和各种装大麻的袋子里,把那些残存的晶体和碎叶子刮下来,小心翼翼的收集边角碎料,然后赶紧卷上,“瞬间就舒服了。这种时候觉得自己真的是不折不扣的瘾君子了”,J说。

大麻作为 gateway drug(入门毒品),很少有人只用大麻而不去尝试其他。在这个过程中,J 又接连尝试了摇头丸、K 粉、迷幻剂等等,但不包括冰毒和海洛因。他说一是危险性,二是感觉气质不符,总觉得那是 “社会大哥们才玩儿的东西”。最后转了一圈,J 最终还是回到了大麻,一是易得,二是便宜。

J 清醒地表示自己是幸运的,“肆无忌惮地(在国外)玩了很多年还没出事”,但是步入其中的更多人要为此承担很严重的后果。

戒毒所的故事

A 曾经很熟悉这些要承担后果的人。心理学本科毕业后,她在新西兰的戒毒所工作了三年,这也是她的第一份正式工作。不同于国内的戒毒所,她所在的戒毒所里,多数是有过犯罪记录的人。为了减刑,他们来到这里,需要完成四个阶段的戒毒课程,以便重新回归社会。

戒毒所里实行军事化管理,戒毒人员被称为 “客户”,而负责管理客户的,是辅导员和员工。所里的辅导员多数也是曾经的 “客户”,他们在完成戒毒之后,表现优秀的一部分人有机会留下来,在这里实现就业。

在 A 看来,戒毒所里的客户们大都有着高度相似的问题。在高失业率的地区,许多毛利人和岛民为了谋生,不得不从十几岁开始加入帮派,做违法犯罪的勾当。欠缺关怀的童年、较低的社会地位、难以摆脱的恶劣生存环境很容易让他们成为毒品使用者。A 提到一个案例,有位客户十几岁时发现自己的朋友在家用猎枪实施了自杀,他用了两三天的时间帮朋友清理死亡现场。巨大的精神冲击无处疏解,他最终选择了毒品。

在 A 所在的戒毒所,冰毒是最常见的药物,排名第二的是酒精。我问 A 观察到的客户们的成瘾原因是什么,她表示没办法两三句话说清。“但是至少毒品让他们在当时是觉得快乐的。所以往往是越不快乐的人越容易成瘾”,她又补了一句,“虽然这样说有点儿粗暴。”

成瘾和精神分裂、抑郁症、自闭症一样,也有神经发育的原因。由于影响胚胎期和之后发育的先天遗传因素不同,有些人的大脑会比其他人更容易成瘾。有成瘾问题的人至少一半会同时伴有抑郁症、焦虑症、双相情感障碍、ADHD 和精神分裂症。

A 将很大的热情投入到 “拯救” 不快乐的成瘾者的工作中。她在工作中和很多同事成为了好朋友,包括著名的 “铁三角”。“铁三角” 的三位辅导员 C,K 和 P 都是曾经的 “客户”,他们三个几乎同一时期因为毒品问题进入戒毒所,又在互相支持和鼓励下完成戒毒课程,几乎是机构里所有客户的榜样。

A 原本以为他们能够永远在机构里工作下去,但她辞职两年后,却接到了铁三角成员 K 自杀的消息。因为在戒毒所长期无法晋升,K 辞职了,但没有学历和工作履历的他很难找到同样待遇的工作,最后去了一个工地干活。在工地干活收入很不错,但不稳定,经常赚一笔后很长时间都没有工作。“可能就是在这样一个失去了规律性的生活状态中,慢慢人就陷入了情绪的深渊”,A 说。

“K 之前有冰毒和酒精滥用的问题,但其实药物不是最大的问题。” A 解释道,是脱离了这样稳固的互相帮助的关系网,没有人再去接住他。不久后,A 听说 P 也因为重新制毒被抓了。在 K 的葬礼上,A 给铁三角仅剩的成员 C 发了短信,说:“Don't end up like him.”(不要像他一样。)

真正的问题:戒除

回国之后,大麻从无人管控的娱乐药物成了明令禁止的毒品,但 J 依然找朋友要了一个 dealer 的微信,固定从他那儿购买。白天上班,晚上到家之后他会先卷一根。我问他是不是因为工作压力,他想了一下否认了,“可能还是贪图大麻带来的欣快感而已。就像森林里会不停舔癞蛤蟆致幻的黑猩猩一样,没什么区别。”

这样的生活持续了半年多,直到 dealer 被抓,朋友们开始人人自危,他也消失了三个月,斩断了之前的所有联系。也是这三个月,他戒除了大麻。“虽然我自认为没有做什么反社会的事情,但是,我确实无法承担那种后果,人从来也不是只为自己活着。”

被迫戒毒很有效。J 后来去了一个聚会,有人又递了一支过来,他犹豫了一下还是抽了一口。熟悉的感觉袭来,他却形容自己被恐惧和焦虑所掌控,脑子想的都是工作、家庭和未来。我问 J,如果再遇到这种情况,你还会点上吗?他非常肯定地说 “不会”。

A 却倾向于认为,瘾不可能被真正戒除,而是需要一辈子与其共处,时常自查。“只要一放松,你就极有可能滑回去。” 之所以上瘾难以治愈,是因为使用者太熟悉药物的感觉是怎样的,如果和之前的生活方式、社会关系没有彻底的告别,一旦暴露在熟悉的环境中,就极易重新使用药物。

新西兰是一个高福利的社会,政府对于成瘾人群几乎免费提供美沙酮替代疗法。作为海洛因的代替品,美沙酮用以治疗有使用海洛因习惯的毒品使用者,成瘾者可以在指定地方领取美沙酮。工作期间,A 见过许多曾经完成四个戒毒阶段重返社会,最后又重新进来的客户,这样的循环会让她觉得自己的工作没有意义。因此她对常年做社工的朋友充满敬意,“他们真的在凭借一颗赤诚的心和很多感情在做这些。”

S 曾成功戒酒半年,最近却又开始喝酒了。他曾不再买酒,也不去任何一个需要喝酒的社交场合,但最近他决定重新尝试控制剂量地喝酒。“我现在会喝一些好喝的,贵一点的酒,比如奇奇怪怪的威士忌”,S说,现在他更愿意把喝酒当作一种跟品尝美食差不多的消遣。

辞去酒吧的工作之后,S成为一名 freelancer,更多时候在家对着电脑独处,很少出门。他说自己不会像以前那样报复性地喝酒了,停顿了一下,又说,“即便是有再次喝多的风险,我也不会让自己做出像之前一样困扰别人的事情。”

潜在的危险

在文学、电影中尝试药物是非常普遍的现象,在《我们为什么上瘾》一书中,作者谈到自己在海洛因戒断时的心理活动时说:“我第一次因为没有海洛因而颤抖、浑身出汗的时候,竟产生了奇怪的自豪感,感觉加入了某种高级学者沙龙,能与卢·里德(Lou Reed)和威廉·巴勒斯(垮掉派代表人物,《裸体午餐》作者)为伍。”

在电影《猜火车》和 Lou Reed 的那首广为流传的歌曲《Perfect Day》中,那些会令人成瘾的药物好像在电影和音乐的艺术性中获得了某种升华,成为某种亚文化符号。而作为青少年,他们极易将这种符号简单理解为某种感召,这也可能是多数人第一次尝试毒品的原因。

《猜火车》里 “Perfect Day” 配乐响起时的经典一幕

的确,从 19 世纪波德莱尔的《人造天堂》中对鸦片、酒精和大麻的精确描述,到垮掉派威廉·巴勒斯对海洛因的痴迷,再到披头士、感恩而死对 LSD 的推崇等等,无数例子呈现了艺术家们与药物密不可分的关系。但尚未有明确证据表明创造力与酒精、药物有明确关联,就连曾经喜欢过量饮用苦艾酒的梵高也说,“自从戒酒之后,我的工作比以前做得更好了。”

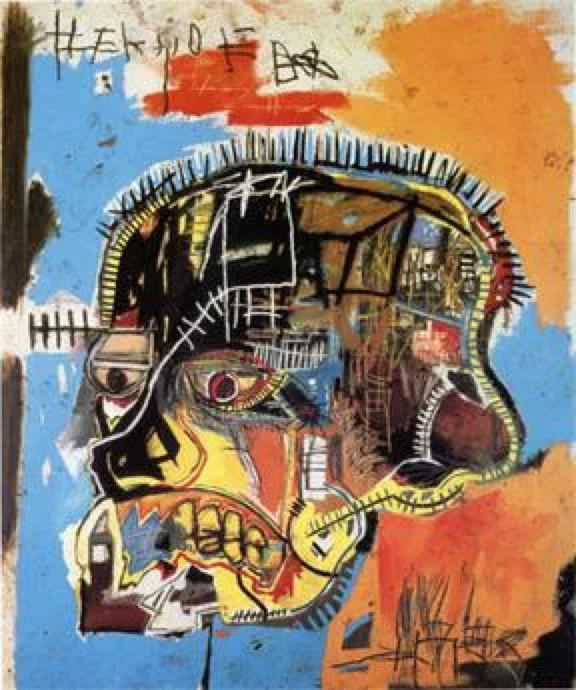

过量药物最终让许多艺术家付出重大代价:Jimi Hendrix 死于巴比妥药物中毒后吸入呕吐物窒息、Janis Joplin 死于海洛因过量、Jean-Michel Basquiat 死于海洛因过量,三人都成了 27 club 的一员。忠于体验的生活是危险的,尤其是你不知道自己出于好奇所尝试的物质,是否会无法摆脱。

涂鸦艺术家 Jean-Michel Basquiat 的作品《无题》(骷髅)

毒品政策全球委员会 2017 年发布的报告称,大众对于毒品和毒品使用者的认知,与毒品管控政策之间的联系形成了一个恶性循环。对于社会来说,和瘾共处的更好方式是,对人们诚实、公开地提供正确的信息,对年轻人的生活实验多一些容忍,并提供安全操作的知识。

在这方面,荷兰做出了很好的先例。荷兰广播公司 BNNVARA 曾开设 YouTube 频道 “Drugslab”,每周播放一集关于某种药物的测试以及正确的使用方法,截止 2019 年 11 月停更时,这个频道几乎测试了所有在荷兰经常使用的药物(不包括海洛因和安非他命)。“Drugslab” 在化学课堂环境中录制,背景是一块黑板,显示他们的心率、时间和体温。所有使用的药物均由卫生、福利和体育部设立的药物信息和监测系统 (DIMS) 进行监测。

YouTube频道:Drugslab,有超过100万订阅者在这个频道中获取了安全使用药物的信息(药物使用请遵循当地法律法规)

研究表明,接触过海洛因、可卡因、冰毒的人中,有 10%-20% 的人最终会上瘾。而这些人往往童年遭遇过明显的创伤,或者患有心理疾病。结果就是,无论人们对各种药物进行了多么残酷的打压和管制,这些成瘾体质的人最终还是会出现某些强迫性的药物使用行为。所以,正视并理解成瘾背后的机制和原因,也许才能够真正解决成瘾问题。

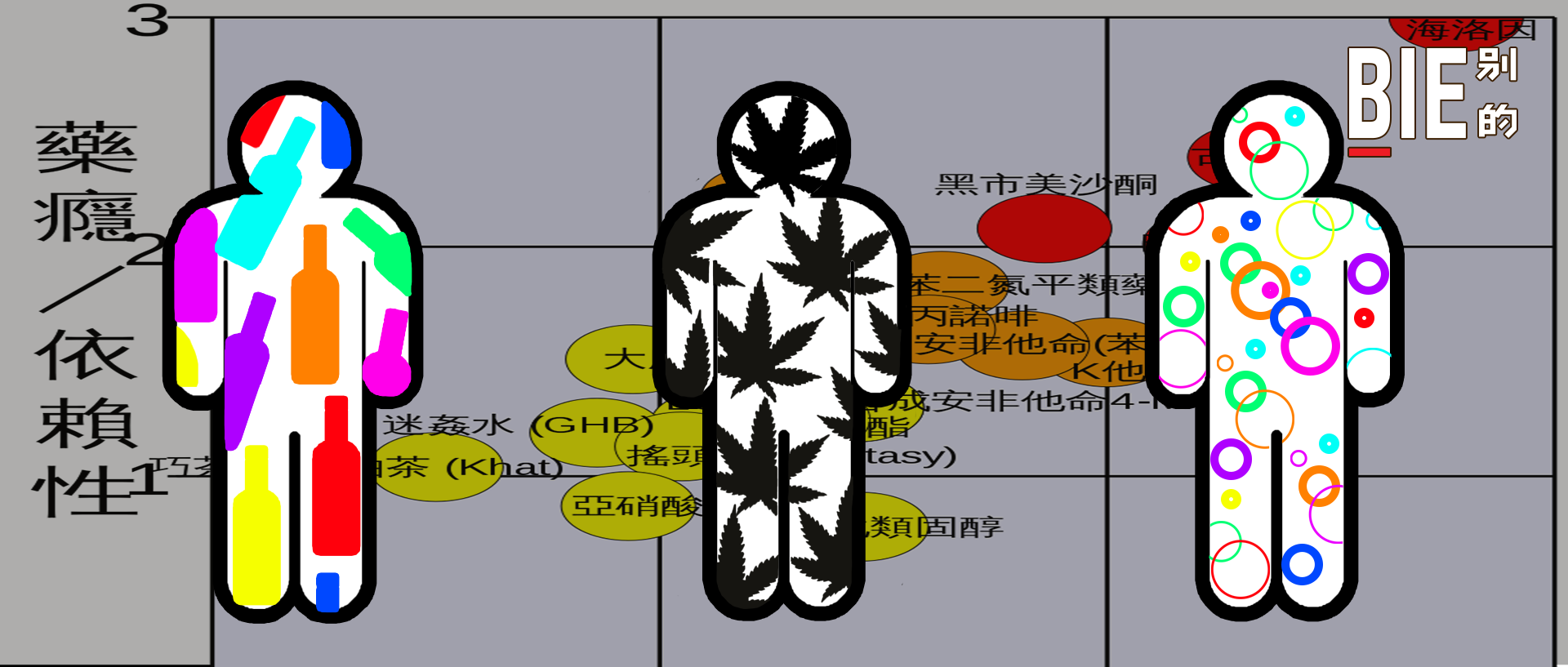

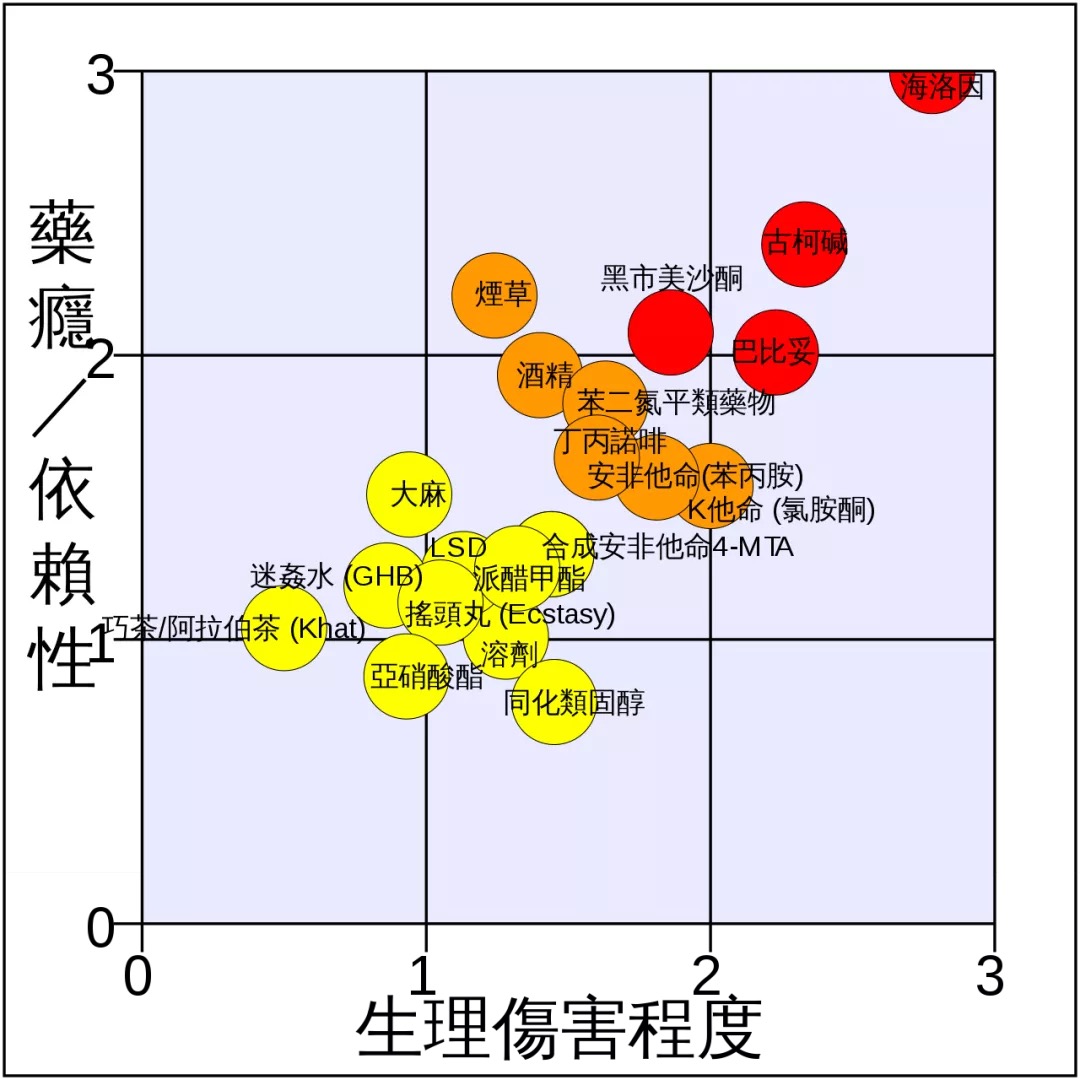

权威医学期刊《柳叶刀》(The Lancet)发布的关于常见管制药品的伤害性及成瘾性比较。| 图源:wikipedia

最后,我们依然希望引用《裸体午餐》的话:服用的东西越多,拥有的东西越少。这是一条无法回头的不归路,不要贸然踏上去,结交乌合之众。致聪明人。