我一个在国内被骂 “白左” 的留学生,出了国怎么就变成 “右派” 了?

我终于发现,我们中国人跟政治倾向扯不上关系,我们的哲学只是利己主义高于一切。

潮湿的空气,漫天的风沙,难吃的早点,堵嘴的杨絮,喜欢的店铺关门了,喜欢的人离开了,接受或拒绝了一份工作,开始或结束了一段关系…… 任何一件随机的小事都可能突然触动你迁居另一地的渴望。 你不可能总是对你的居住地满意,或者这话反过来说也对,你住的地方不一定永远容纳你。别为此抱歉,“换个地儿住” 跟食色一样,都是人类最原始的冲动。但已无法像自然生物一样生活的我们,必然被一切能想到的条件限制着:往哪迁?没钱能不能迁?迁了怎么生活,重走老路还是开一条新跑道?安置完肉体还有精神,是活得像个当地人还是更像你自己?遭遇偏见时怎么办?孤独与情感的问题如何变着法子侵袭你?一切尘埃落定后,又想回来怎么办? 无数的问题有比无数还多的答案,在这个所有中国人都在准备回家的一月,我们逆着人潮,聊聊走向外面的事儿。躺平身体,车窗留条缝,咱们上路了。

2016年,我去英国念设计专业研究生,从此与我渐行渐远的不仅有我的祖国,还有让我自我标榜了20多年的政治倾向。 我和我一同留学的朋友们都曾自以为完全够得上“白左”的标准:毕竟在国内的社交网站上我们年轻气盛地当过好几回“圣母婊”,收获了“何不食肉糜”、“精神白种人”、“装外宾”的三连本土特色标签,并且从没在“反不反对吃狗肉”、“该不该废除死刑”等关键问题上妥协过。但在这个位于英国中部的工业城市利兹,我们却经历了第一个意识形态上的 shock:在诸多政治问题上,我们和绝大多数的中国留学生一样,通通地站在了外国人眼中非常“右”的一边。

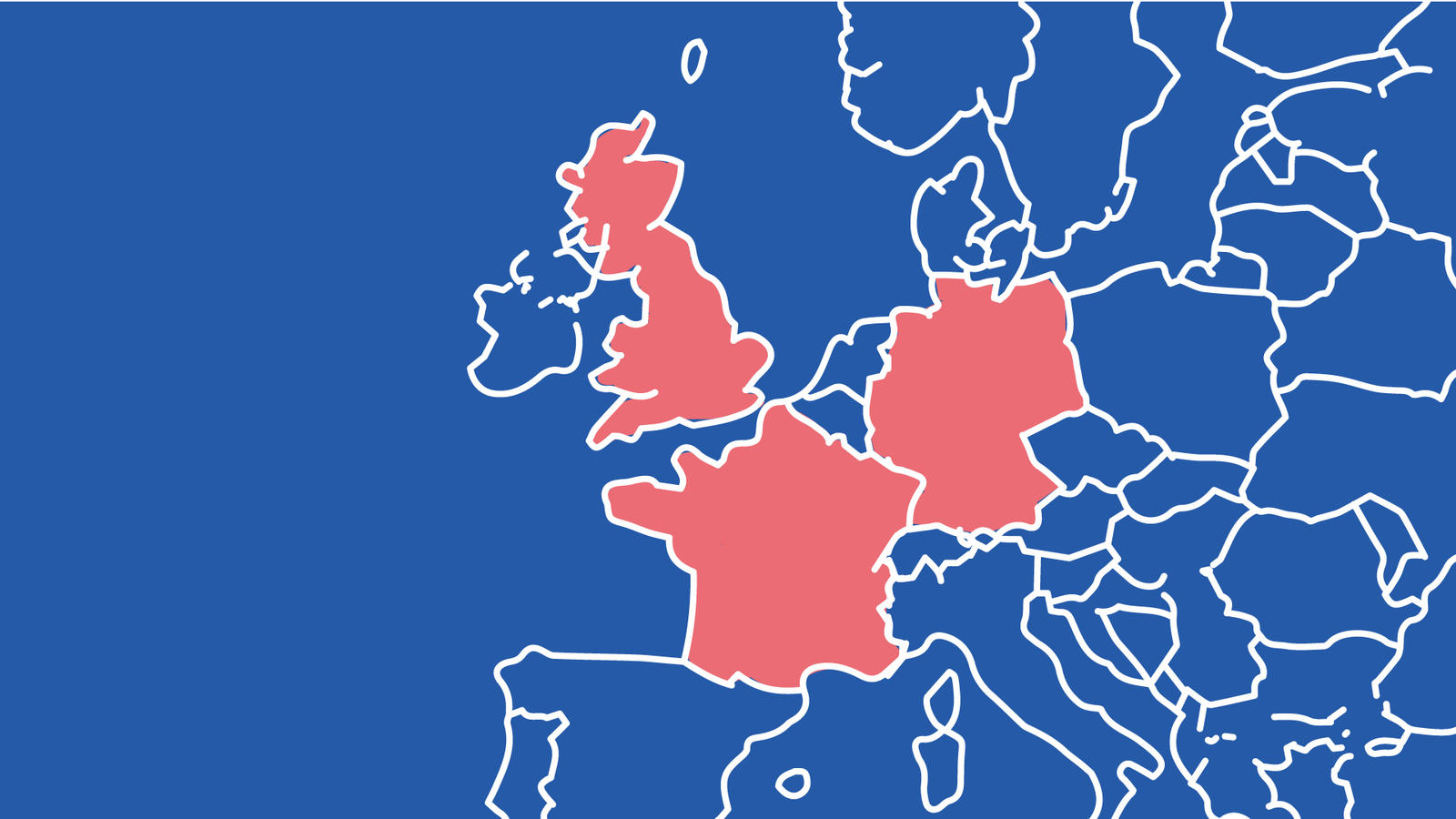

其中最有代表性的就是对移民的看法。实话实说,中国人处在国际人种鄙视链的中下游,你当然不能从这种刻板印象中获益多少,但大多数国人却都不约而同地选择了捍卫这种既定规则,下意识维护着各个国家已经形成的较为保守的社会形态和文化形态。 尤其是对移民欧洲的穆斯林,我们这些在曾经各种话题上极力争取政治正确的青年们,却比欧洲人更排外、也更惧怕和反感。在国内我们被称为“白左”,但在国外,我们变成了为真正的 “白左” 和 “欧洲圣母” 而痛心疾首的 “明白人儿”。我们嘲讽欧洲左派人士的同情心愚蠢、泛滥、自以为是的时候,语气活脱脱地跟当年骂我们 naive 的网络大哥一模一样,那句话怎么说来着?“我们还是变成了我们最讨厌的人”。 不仅是移民问题,这种右派的看法和语气已经渗透到了我们在国外可能遇到的各种问题上:每当巴黎罢学风波又起,我们称之为“胡闹!”“瞎搞!”“又给不想学习找借口!” 每当罗马罢工一来,我们嗔笑之“真懒!”“真行!”“就不想上班儿呗!” 我们乐于用玩笑的态度评价这些新闻、用 “欧洲人福利好因此懒惰事儿又多” 的老百姓解释化解左派运动的意义,我们的评价玩笑中有认真,说出了我们对诸如此类问题最天然的看法 —— 我们不仅维护秩序,还对那些对秩序提出异议的人抱有先验性的存疑。 2016年年底我和几个朋友去柏林玩,当晚住在柏林市中心一家酒店。时值圣诞,街道上挂着各种浮夸的彩灯,本地接应我们的朋友说柏林的几个热闹的圣诞集市已经开始了,现在就可以去看看。在我看来,欧洲的圣诞集市就相当于中国的庙会,只不过老北京炸灌肠换成了德国香肠。但当时天色已晚,最终我们还是像一个谨小慎微的中国旅游团,回酒店煮泡面去了。 第二天醒来,手机被“你们还好吗?柏林恐袭了!”的消息轰炸了。后来我们才知道,昨晚在离我们住所很近的布莱兹雪德广场圣诞集市,发生了货车无差别撞人的恐怖袭击。

除了我亲妈夸我朋友瘦了,其他人都对我表达了关切的慰问

2017年4月,又一个傍晚,我跟朋友正在巴黎一家中餐馆吃饭,挂在墙上的小电视突然开始闪过香榭丽舍大街的实时图像,好几辆警车堵在街上,警察正在努力维持人群秩序。中餐厅的老板一边给我们倒水,用一种略带习以为常的语气解释道:“又恐袭了,有人在香榭丽舍大街上开枪杀人了。” 一个月之后,我的同学从A妹那场因自杀式爆炸袭击而备受国际关注的曼彻斯特演唱会回到利兹,还一并带回了蔓延到整个英国的紧张情绪。利兹是个对各种政治事件十分不敏感的宁静而迟钝的城市,可没过两天,我就第一次在利兹的各个角落,见到了全身武装、荷枪实弹的警察。

利兹美术馆门口的严肃大兵 图片来源:The Yorkshire Post

在欧洲瞎晃的那几个月,恐怖袭击就像一个如影随形的传说,我从来没亲眼见过,但它总在身边潜伏着,俗话说不怕贼偷就怕贼惦记,于是这几件事儿发生之后,我的民族达尔文和民粹主义情绪也到达了巅峰,并且真正体会到了作为一个中国人对其他国家移民同仇敌忾式的强烈抵触。 我讨厌那些移民妨碍了我的留学和旅行,憎恨他们让我产生的担忧和恐惧,也因此感受到了这事儿背后真正的原因:跟政治倾向扯不上关系,纯粹是 一种利己主义高于一切的中国式哲学。在中国人的想象中,欧洲是别人家富饶美丽的客厅,而我们是带着钱远道而来的礼仪之邦,谦卑努力、遵纪守法、兢兢业业。宾主都这么有礼节的时候,却突然破门而入一群不速之客,他们对客厅里的陈设毫不珍惜、对费力气绷着后背端坐在沙发上的我们视而不见。最可恨的是,这群不速之客还有可能被欧洲国家所接纳,就地躺倒,摇身一变就成公民了? “凭他妈什么!”五个字在我们脑中回荡,我们中国人不信教、不信命,信的就是个人奋斗的朴素真理,怎么我们拼尽了全力都拿不到的欧洲护照,没有技术、没有本钱的难民却能得到“白左”的优待? 我们对移民、罢工的厌恶,就是如此和个人经验紧密联系。大到内心的不公平感,小到此类事件可能对自己造成的直接损失:手机被难民盗窃、罢工造成生活不便,这些怨言和争议全融汇成一股舆论,说出了在国内语境下我们对 “白左” 和难民的不屑和厌恶。至于超越个人经验、不怎么务实的部分:接纳移民对经济政治更概念化的影响,罢工罢学背后的社会福利争议和思潮,其实我们从来没什么兴趣去清算和考量。 往深了说,不光是政治倾向,我们所谓的宗教信仰也是奔着利己主义去的。与虔诚的西方人相比,我们的生活几乎没有留给信仰的空间。在本土最为盛行的佛教,比起宗教更像一种修心的哲学,它教导我们的是一套独善其身、有容乃大的心法,这跟我们的中庸哲学、儒家文化一脉相承。 当然,我们也有 “相信” 神明的时候,比如 河北的奶奶庙,造神造成了一桩本土生意。我们跟神仙的交流像是一场为了缓解焦虑而临时抱佛脚的贿赂,没有哪个民族的祷告词比我们的更实在:求子、发财、升官、身体健康,按西方人的标准,这种不讲奉献、就图索取的信仰绝对算不上宗教,倒比较像跟神仙谈委托生意。 或许这可以从另一个角度解释我们对“白左”的鄙夷:匮乏的宗教信仰和奉献精神导致我们对基督教背景的“白左”从根源上就无法理解。 在我看来,不管是在国外的右派面孔,还是在国内的烧香拜佛,一个是表面上的政治倾向,一个是间歇性的宗教信仰,但本质上还是中国人内心的一套趋福避祸、利己主义的哲学。我们这套万金油式的处事哲学实在太过强大,导致我们对政治、宗教所发表的大多数看法也都与政治、宗教本身无关,那只是我们的哲学在各种其他话题上的延伸罢了。 在大多数人都没有什么真正政治倾向的国内,我们又经常要由一些莫名其妙的标准来界定出内部的 “白左”。在国外最常用判断左与右的标准可能是对穆斯林移民的态度,但在中国却远远轮不上那样的问题。

通常我们的判断标准可以换算成如下本土版本任一:

① 反不反对吃狗肉? 虽然不吃狗肉的人是绝大多数,但看不得别人吃狗肉的人往往是圣母白左,大概是因为外国人比较爱狗。

② 某媒体写一杀人犯,把他的悲惨往事写的巨详细巨可怜,这媒体是不是有病? 觉得我们有必要了解杀人犯悲惨故事的人,大概率被称为白莲花。

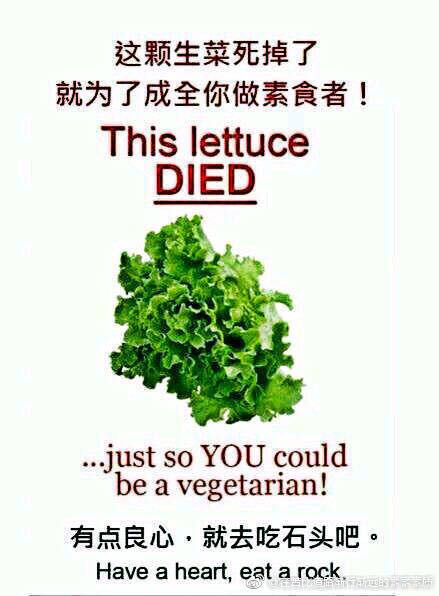

③ 是不是素食主义者? “动保”,被视为由国门之外传入的一门西域邪教,在国内受到一致嘲讽,处于中国社交网络鄙视链最底端。

甚至有人自称植物保护协会成员,制作了各种嘲讽meme

虽然上文这些退而求其次的 “白左” 标准似乎都还有那么些道理,但 “左” 这个词确实已经与对意识形态的中立描述渐行渐远,到更像是一个指向某种生活方式的亚文化词条。当你在骂别人“白左”时,实际上你在骂别人高高在上、不切实际的同情心或做作、不自然、展示式的生活方式,但当你对铺天盖地对 “白左” 的讨伐深感厌恶,并自嘲为“白左”时,你可能意图夸耀自己的思辨能力和翻墙能力,反正都跟政治倾向没什么关系。 即便当我们在谈论政治相关的问题,我们使用的也不是严肃的语言,甚至连准确都达不到。类似 “白左”,我们还有“小粉红”、“五毛党”、“理中客”等词条,这些标签的产生并不是为了帮助厘清立场、提高沟通效率,而纯粹为了划分异己。没有准确的语言就没有讨论的土壤,中文互联网上任何以左右为标准的争议也会因为失去了语义上的根基而走向虚无。

不论是在国内自以为“白左”的我,还是在国外恍然发觉自己是个“右派”的我,似乎只是走过了很多迁居出国之人走过的思想轨迹 —— 以一个语焉不详的网络化词语标榜过自己,又在刚出国时以中国人的利己主义处世哲学进行了很多习惯性的思考,最终发现自己并没有政治立场。 不过话说回来,就像大智若愚在中国人眼中是最高级的智慧,没有立场在我们看来就是最聪明的立场。就像打通了任督二脉,我们通融了所有的二元对立,让看上去很鸡贼的利己主义变成了一辈辈流传下来的最朴实的人生道理,对个人奋斗的歌颂和对物质利益的信仰组成了我们最初始的精神力量,这也是很多一代移民在异国他乡赖以生存的信条。我们对世界的看法从中国视角开始,这份深藏于基因里的利己主义就跟我们血液中的务实、坚强和梦想一样,源远流长。