我在下午五点去看 Joyside 的排练,跟他们聊了聊这消失的十年

两个星期前,我去了五道营胡同的 School 酒吧,刚刚重组的 Joyside 乐队在那排练。

School 的门脸很小,跨进门之后是个很暗的空间,一个穿着湛蓝色外套、黄色裤子,带着宽檐帽的人站在那儿,他的外套和裤子饱和度一样高,这让他一下子从昏暗的背景里浮出来。背影转过,一件白色马赛克衬衫,纽扣开到胸口,看着很放浪,但表情却凝重,一下映出了某种西方式的戏剧感 —— 这是 Joyside 的主唱边远。

边远看见我们,问你们想喝什么,加不加冰之类,按主编之前跟我说的要求,我说想拍几张 Joyside 排练的照片,但这时乐队成员一个一个出来,说:没了,排完了。

几个人就在哪采访的问题在吧台旁局促了一会,吉他手刘虹位看着像乐队经纪人似的,周到靠谱,频频出谋划策。说话时,他们的鼓手关铮靠着那面贴着 Sex Pistols 海报的墙边径自坐下了,好像他们在讨论的是别人的事。

对不起,刚进来的时候还不会用这个相机

采访定在酒吧二楼,宽敞的那边,阳光从 School 的窗户透进来,这场景对于大多数在这混的人来说都不算常见。一个吧员女孩上来给大家送水,女孩把手掌摊开,露出纹身,食指、中指和无名指上的字母组成了单词 Joy,大拇指的指肚上,还有一个笑脸。纹身的线条突出,包着一层保鲜膜。

女孩的新纹身

“为了庆祝你们重组刚纹的。” 女孩说。

“要不就算了吧”

2001年3月,Joyside 乐队成立于一个位于北京北四环的世纪村小区地下室,后来搬到了北郊的清河,这个时间点是 “北京新声” 乐队和 “后北京新声” 乐队之间的夹缝,活动地也既不是 “洋气” 的城里也不是 “土气” 的树村,Joyside 不属于任何一个团体,他们那时天天在出租屋里看 DVD、听 CD、上网,只是因为住在清河,就和另外一些当时的朋克乐队一起被称为 “清河朋克”。

北京地下摇滚的又一次火热刚要揭幕,2007年,Joyside 到达了他们的巅峰,他们从北京传奇摇滚坐标 D-22 酒吧出发,走遍全国6个城市巡演,接着,又一鼓作气,在伦敦、巴黎、柏林等欧洲城市巡演了50多场。

也是在那时候,吉他手刘虹位有了退出乐队的想法。大家去了很多地方,做了很多歌,虹位反而不知道接下来该怎么做,找不到方向,也没有目标。何况,跟其他成员不一样的是,虹位的脑海里有了除音乐之外想要完成的事业。

“我们都是很随性的人,那时候聚在一起,就是因为摇滚乐聚在了一起,所以我找不到方向后,就跟哥几个提出来说,我先退出。”

也是那个时候,主唱边远觉得有些东西变了,乐队开始有了争执,“排练的时候也拧不到一块去了”。虽然这种脱节和争吵对于一个摇滚乐队来说再正常不过,在十年后的边远看来根本不算什么事,但当时年轻气盛,边远马上就有了 “不想弄了” 的念头。

虹位说退出的那天,乐队四个人在刘耗开在鼓楼东大街的古着店 Underground Kidz 门口撅啤酒,有人哭了。边远说,一个乐队少一个人算怎么回事,要不就算了吧。

2009年8月12日,在张北音乐节演出结束的第二天,Joyside 宣布解散。当时乐队的经纪厂牌荔芙娱乐主理人、后来的 School 酒吧老板刘非特别痛苦,天天喝得稀巴烂,有时也流两滴眼泪,自责没把乐队带好。虽然懊悔如此,刘非在内心里选择了 “理解哥几个”,即使这种理解更加让人痛苦。

那时大家都在豆瓣混,总有人非议这支正如日中天的乐队为什么突然就散了,刘非发帖:“当你每次排练和演出,都和考试一样难受的时候,当你发现乐队的人每个人想法不同的时候,你还有继续的必要么?”

9月12日,他们在离古着店500米的 MAO Livehouse 做了 “Joyside 告别演出”,演出的名字叫 “The Last Party for the Endless Songs”,边远翻了 “20th Century Boy” 和 “Russian Roulette”,从演出结束到翌日凌晨,整个鼓楼东大街全是碎酒瓶子。

北京的观众都以为这是他们的最后一场演出,实际上,因为和德国方面的唱片公司尚有合约要履行,乐队马上又硬着头皮再次前往欧洲巡演。和上次大肆宣传的50场欧洲巡演不同,这次巡演只去了德国和奥地利,仓促,匆忙。Joyside 真正的谢幕演出,是在离那个热烈又颓废的北京地下摇滚场景千里之远的维也纳,那家俱乐部的名字,四个人谁也没能想起来。

十年生活

乐队解散之后,边远想找个游轮上弹琴唱歌的工作,但对方却回复,他们选歌手不要亚洲人。边远呆在家里翻译了一本书,又和关铮在彼时刚开业的 School 酒吧里当吧员,三个月不到,边远就受不了,跑了。

之后,边远又和关铮、刘耗、冯雷、李平组了新乐队,叫 “天狼星之吻”。同时,也还有浪乐队、死强尼的手枪,还有跟女音乐人岳璇一起合作的 “The Far Side of the Moon”。边远说,这每个乐队都是自己一个不同的人格,他想用不同的形式,把它们都展现出来。

边远也有了智能手机和微信

也是在那时,边远渐渐不想玩用真鼓的音乐了。他相信宇宙中存在冥冥主宰,能清晰感到自己想表达的东西在逐渐被时间牵动着慢慢改变形态。几个人一起的乐队似乎不能准确地捕捉到那个东西,他开始越来越多地自己做音乐。

豆瓣网友 ovionup 回忆,2013年的圣诞节,曾在上海 MAO Livehouse 看过边远,边远当时的演出被安排在顶楼的马戏团后面,边远一上来,下面的观众少了一半。

“边远的演出就他一个人加一个键盘手,其他的配音用电脑播。边远就在上面演着那些不热闹的歌,下面就那么些观众看着戴着帽子的他,真是个寂寞的现场。”

2014年,边远真正脱离了乐队的形式,发布了一张叫《寂灭》的个人专辑。《寂灭》里揉进了一些更为渺远的幻想和意象,仿佛在追问着所有神秘的答案。那时的边远经常一个人呆着,试着用心灵跟宇宙对话,同时也觉得一切越来越虚无,“想寻找些新的感觉,表达些没什么人表达过的东西。”

对于宏大事物的痴迷和追索在边远的小时候就初见端倪,那时候边远想当个天文学家,喜欢宇宙,喜欢海,喜欢无垠而浩渺的东西。在武汉巡演时,带着乐队在江边一坐俩小时,刘耗说自己脸都被风吹歪了,不停跟边远说,咱走吧,成吗,咱走吧。边远就不走。

另一次是在大连,边远跟徐凯鹏、刘耗他们在大海上划船,结果正赶上退潮,海水被一股强大的虹吸力向深处拖拽,越使劲向岸上划,船离岸边越远。老徐不会游泳,脸都吓绿了,打了110报警,边远没想到有什么危险,只觉得自己在坐过山车,潮起潮落,只感觉兴奋。

一年半前,边远在北京的住处被拆了,边远挺高兴的,好像正好给了他一个离开的机会。打开地图,边远的目光朝着中国的海岸线滑去,选中了曾经去过一次,印象还不错的秦皇岛。他在网上随便查了个秦皇岛房产中介的电话,约了第二天看房,就坐火车去了。当时是秋天,快到秦皇岛时,火车旁边的树林快速向后飞驰,变幻着颜色,“好久没感到那么开阔和自由了”,他想,终于能换个地了。

一下车,中介带边远看房,去的第一个房子,阳台能看见大海,楼下还有一片森林,边远都没去第二套,当时就定了。

搬家之后的生活变得更简单,每天天色暗下来,边远就把房间里的灯关上,对着远处渐渐模糊的大海,窝在沙发里,自己喝酒,用音响听 app 随机推荐的音乐。

什么风格的音乐都有,只要不是难以忍受的,边远都会任由它放下去。只有两个真忍不了,边远说,能逼他站起来去按 “下一首” 的,一个是 U2,另一个是德彪西。

Joyside 是酒精和夜晚的私生子,边远曾自称摇滚乐的浪子,在离开的十年间,边远却一直在寻找一个能看到大海的阳台。酒精是大海上的浮沫,它们在混沌的摇曳的浪间翻覆,这是边远自洽的两端。

在乐队的其他人都仍在北京的摇滚圈 —— 这个小圈子也正在迅速变化和坍缩 —— 里面或边上混着时,吉他手刘虹位选择了抽离出来,就像他之前计划的那样。

豆瓣上虹位的小组里,最新的几条都跟寻人启事似的,最近一条消息止于2017年,标题是:刘虹位微博是什么?动态在哪?

十年过去,几个人坐在一起时,虹位看上去更像乐队的经纪人。这十年在他身上留下的,是那种惯常而平白的痕迹。他穿着一件普通的卡其色外套,头发修剪得很短,语气温和,彬彬有礼。虹位是重庆人,在广东长大,隐隐透出南方口音,全身上下已有分明的企业领导般的气质,就像是从来不听也不让自己儿子听摇滚,原因是太吵太闹的那种人。

今天的虹位不太像一个叱咤风云的吉他手

乐队一散,虹位就去了河北一个贫困县 —— 灵寿县。当地的农业产业以食用菌菇为主导,河北政府招了虹位的企业去投资,帮当地农民解决种蘑菇的事情。

这十年,虹位再没摸过琴,卖的卖了,送的送了,但还是爱音乐。

“在我办公室,到了晚上七八点钟,就是我发疯的时候。我把音乐一放,自己倒上一杯,听音乐,然后自己跟里面跳舞,跳疯了的那种。我把一天的压力全部在这个时候放掉,听音乐的时候,我别的什么都不想,我就是爱听音乐,这一辈子应该都会是这样。”

随他一起去贫困县扶贫的同事们知道虹位 “以前玩过乐队”,但谁也不会深问,问了想必也无法理解那种 “玩过乐队” 到底是什么意思。虹位跟谁也不提,但几年前 Joyside 所铭刻下的记忆和痕迹不可能消失,摇滚乐在虹位这儿,变成了一种招魂式的召唤。

“你很想玩音乐,很想玩,但是你的人又没有在那个圈里面,这种对音乐的想念就像是血液里的东西,就像饿了的人要吃饭一样,是很自然的。”

虹位还会用全民K歌的 app 唱歌,分享在朋友圈里。“估计哥几个谁也没点开听过。”

刘耗说,两年前的一深夜,虹位突然给乐队四人拉了一个群,发了一首歌,其他仨人说了几句话,虹位自己什么话都没说。“我估计着是听那歌听感动了还是怎么着吧?” 刘耗说,等第二天醒了一看,发现虹位自己把群退了。

刘耗问虹位:“你还记得吗?”

虹位:“我完全没有印象。”

刘耗:“你说有没有这事吧?”

虹位回答:“估计是我,我可能喝多了。”

有些东西,只能是 Joyside 来表达

边远曾说,“我跟这个世界没关系,我也不关心这个世界”。社会、现实、事件,他觉得那些东西索然无味。

他也从来不想用摇滚对抗什么、质问什么,因为 “一切都没什么意义”。现实不值得成为音乐的背书,还不如对酒精、尼古丁和荷尔蒙进行穷奢极欲的赞美。

假如说摇滚乐的主题是混乱、混沌,是无聊之后的失望、失望之后的绝望,但燃烧殆尽之后,一捧尚未冷却的灰烬中还剩下什么,Joyside 却给出了一个非常温情的答案。

05年,有个团体因 Joyside 而建立,他们叫 “年轻帮”,在一篇访谈中,作者、诗人旋覆评论年轻帮:“这个年轻帮的核心,都是男人,体现的也都是男人对男人的理解和爱”。这群以清河为据点的朋克们,以 “亲爱的” 相称,用真挚到恬不知耻的 “我爱你” 彼此赞美表白。

Gang of Gin,年轻帮的灯一直在 School 点亮着,无论白天黑夜

摇滚乐的时代是什么时代,那时候的人会对彼此付出最纯真的信赖,把透明的心脏放在对方手里,原因仅仅是我们喜欢一样的音乐。

刘耗说,Joyside 是一切跟爱有关的东西:大爱小爱、爱恨情仇、各种各样的爱。“世间万物,爱到极致,就会带来痛苦。但如果痛苦是必然的,也只有爱能让痛苦不是一种虚空。”

Joyside 的音乐刺激、绚丽,但不是 “嘶” 一声就挥发得无影无踪的紫色烟雾,也早已不是70、80年代英伦摇滚形式上的借尸还魂,它的内核是简单纯真的,它唤起人们心中的真感情,就像 Joyside 的 logo 中间那个心形一样。

边远不停地玩着新乐队,尝试抓住那些面目模糊的多重人格,或是一意捕捉那个自孩童时期便埋在心间的天文学家的宇宙幻梦;刘耗和关铮这对贝司与鼓的组合,从 Believers、Comic Roxy 到 Joyside,至之后的 Casino Demon,释放的是爱闹腾、追求刺激的一面,而这些,跟 Joyside 的内在精神没有全然重合之处。随着刘虹位的退出,他们各自属于 Joyside 的那一部分仿佛轰然消逝。属于 Joyside 的那一部分,似乎没有别的形式可以表达出来。

“Joyside,就是生命中不可缺少的一部分。当时我觉得,这个乐队解散了,我就把它搁抽屉里,永远不拿出来了,埋在心里的最深处,” 刘耗说,“但一想,还是得拿出来。积累了这么多年,边远、虹位、关铮,几个人,好多音乐想表达的东西,还是必须得用 Joyside 这个形式来呈现,在别的乐队里面呈现不出来。”

去年,虹位要回到北京常住了,四个人又聚齐,去吃了顿涮羊肉,一人喝了一瓶牛栏山百年。席间,刘耗提议,要不然,“再重新来一下?”

刘耗说,在这之前,他没有跟任何人提过这件事,“但我觉得都有过这种念想,我感觉好像大家都是蠢蠢欲动那种感觉,我比较敏感,我能感觉到。”

为了促成这天,刘耗找虹位约饭,本来约后天,但虹位说,不行要出差。

刘耗说:“那别后天,明儿就吃。”

十年断代,人换了不止一拨,但四人仍然觉得,此时的他们还是站在 Joyside 解散时的那个点上。决定重组之后,刘耗唯一担心的是虹位十年没摸琴,还能不能跟大家合得上,虹位一听,拿了把借来的琴弹了一段。

“和弦一出来,我就知道还是那个刘虹位。” 刘耗嘿嘿乐着。

在边远看来,曾经的 Joyside 就像在爬一座山,在即将登顶的时候,下来了,或者说,山突然塌了。“现在我觉得,如今的 Joyside,可以走到那个真正的山顶。”

在他们看来,如今的四人组最要紧的事,就是全身心投入新的作品。有人想让他们别管那个,先走一圈,但炒冷饭不是他们想干的事,“如果没有新的东西,也没必要重组。”

不喜欢喝酒的人,肯定不喜欢我们的音乐,但总有喜欢喝酒的人

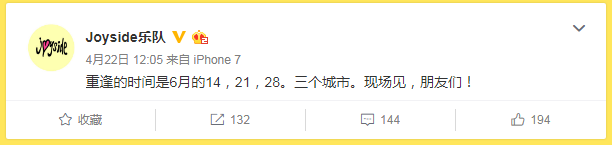

4月1号,乐队用 微博 宣布了重组的消息,没想到一下上了热搜,一时间好像所有人都在谈论和转发。

“上热搜” 是个和 Joyside 这个名字错着位的概念,但几个人也不是隐士,明白这概念对于传播和影响力的意义。

虹位知道的时候,正在饭店吃饭,现在想起来还有点不敢相信,“赶紧喝口汤压了压惊”。刘耗知道上了热搜,给刘非打了一通电话,问他是不是花钱了。

刘非回答:真没有,你知道买个热搜多贵吗?咱真买不起。

在他们缺席的这十年里,世界也许发生了比想象得还大的变化。以摇滚乐为地下和青年文化核心的黄金年代,随着 D-22 的关门和智能手机的兴起而一去不返。假模假样竟然不再被人鄙视,独立音乐的场景在快速萎缩,“哎,听说了吗?摇滚乐死了”,还是死无葬身之地那种。

但 Joyside 回归所激起的巨大回响,让他们觉得歌迷还记得。十年来,歌迷和他们一样,恋爱、结婚、创业、浮沉、挣扎、悲欢交集,走过漫长的并行轨迹。

其实散落的 “Joyside” 跟粉丝们是没有距离的,都像朋友一样,只要你来 School,你总能看到这几个人。刘耗在忙前忙后,关铮还会跟你一块喝酒,12月的结尾,也许边远每天都在。他们曾经跟歌迷们一起完成了每个现场,拥抱在一起,歌唱在一起,扭打在一起。虽然现在的他们所要面对的是个表演性的、立人设的、量贩完美偶像的时代,但 Joyside 觉得,这不是一个陌生的世界,他们也不太在乎会不会过时这件事。

“现在我觉得也不是缺少什么,时代是随着整个人类的变化在变。现在要是我问一个女孩,你觉得最浪漫的事情是什么?我觉得我找到一张很好的唱片,我说,咱们一块听音乐吧,这是最浪漫的事情。但是现在,可能女孩们不觉得这是浪漫的事了。虽然什么是浪漫在变化,但是说到底,你还是爱我,我还是爱你,这个爱没有变。”

单看年龄,年轻帮也不再年轻了,那些被摇滚乐教育出来的耳朵自不必说,而边远对将在2019年被 Joyside 俘获的新歌迷也挺有自信,“我觉得在微博上关注我们的90后95后歌迷还是挺多的,他们都在问我,Joyside 有没有可能重组,我觉得他们好多人可能虽然没看过,但是他听过,他觉得特别想看一回,他会特别喜欢那种感觉。”

刘耗说,就像这世界上有喜欢喝酒的人和不喜欢喝酒的人,对于不喜欢喝酒的人,那种沉浸在酒精泡沫里的快乐,别人怎么说都没用,他永远没法体会。“不喝酒的人肯定不喜欢我们的音乐,因为他就不属于那种人。”

“喜欢的人自然会喜欢。” 边远补充。

想了想,边远又说:“我不知道,可能是一少部分人,但是我觉得,没关系,只要他们喜欢这个乐队,我们为他们唱歌,这就是一件特别好的事。够了。”

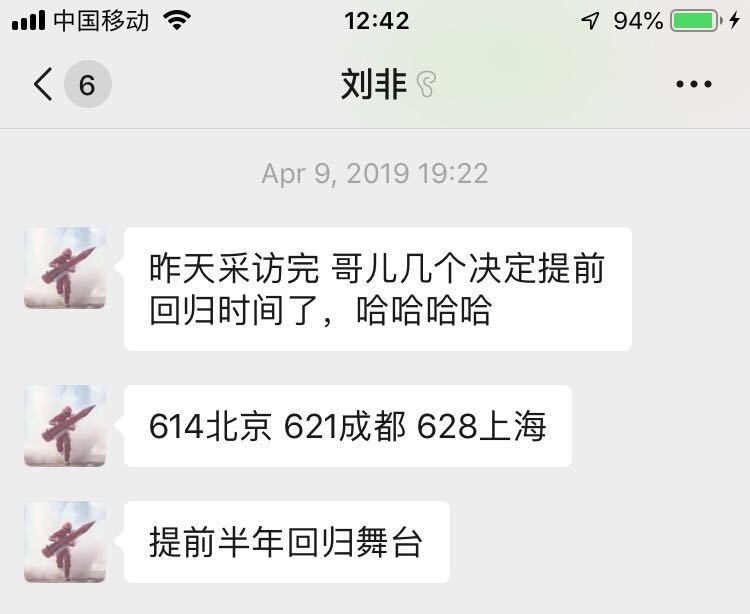

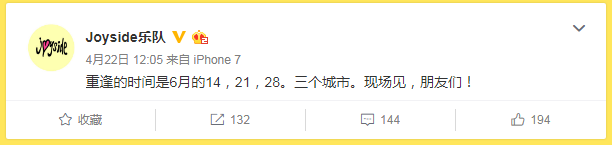

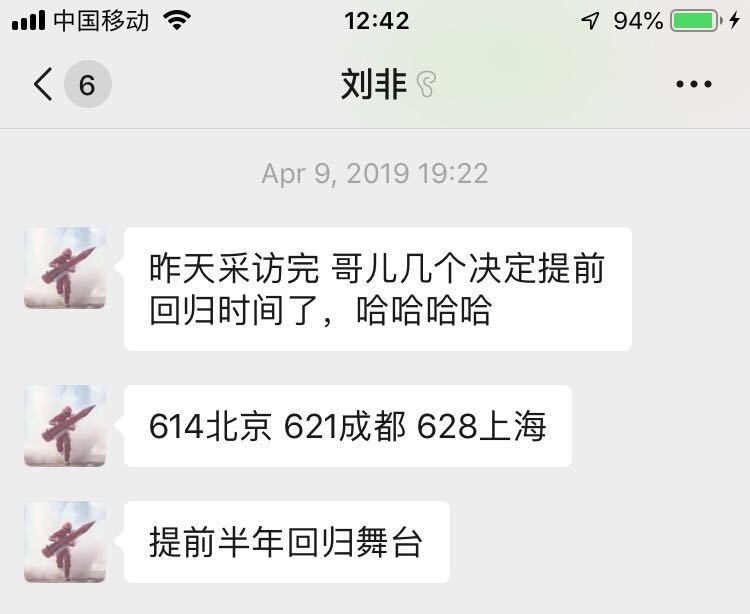

采访完第二天,刘非发来条微信:

那就这么定呗 —— 现场见,朋友们!

下拉看更多属于白天的 Joyside:

关铮

边远

刘耗

刘非和乐队成员们

School 的小狗

两个星期前,我去了五道营胡同的 School 酒吧,刚刚重组的 Joyside 乐队在那排练。

School 的门脸很小,跨进门之后是个很暗的空间,一个穿着湛蓝色外套、黄色裤子,带着宽檐帽的人站在那儿,他的外套和裤子饱和度一样高,这让他一下子从昏暗的背景里浮出来。背影转过,一件白色马赛克衬衫,纽扣开到胸口,看着很放浪,但表情却凝重,一下映出了某种西方式的戏剧感 —— 这是 Joyside 的主唱边远。

边远看见我们,问你们想喝什么,加不加冰之类,按主编之前跟我说的要求,我说想拍几张 Joyside 排练的照片,但这时乐队成员一个一个出来,说:没了,排完了。

几个人就在哪采访的问题在吧台旁局促了一会,吉他手刘虹位看着像乐队经纪人似的,周到靠谱,频频出谋划策。说话时,他们的鼓手关铮靠着那面贴着 Sex Pistols 海报的墙边径自坐下了,好像他们在讨论的是别人的事。

对不起,刚进来的时候还不会用这个相机

采访定在酒吧二楼,宽敞的那边,阳光从 School 的窗户透进来,这场景对于大多数在这混的人来说都不算常见。一个吧员女孩上来给大家送水,女孩把手掌摊开,露出纹身,食指、中指和无名指上的字母组成了单词 Joy,大拇指的指肚上,还有一个笑脸。纹身的线条突出,包着一层保鲜膜。

女孩的新纹身

“为了庆祝你们重组刚纹的。” 女孩说。

“要不就算了吧”

2001年3月,Joyside 乐队成立于一个位于北京北四环的世纪村小区地下室,后来搬到了北郊的清河,这个时间点是 “北京新声” 乐队和 “后北京新声” 乐队之间的夹缝,活动地也既不是 “洋气” 的城里也不是 “土气” 的树村,Joyside 不属于任何一个团体,他们那时天天在出租屋里看 DVD、听 CD、上网,只是因为住在清河,就和另外一些当时的朋克乐队一起被称为 “清河朋克”。

北京地下摇滚的又一次火热刚要揭幕,2007年,Joyside 到达了他们的巅峰,他们从北京传奇摇滚坐标 D-22 酒吧出发,走遍全国6个城市巡演,接着,又一鼓作气,在伦敦、巴黎、柏林等欧洲城市巡演了50多场。

也是在那时候,吉他手刘虹位有了退出乐队的想法。大家去了很多地方,做了很多歌,虹位反而不知道接下来该怎么做,找不到方向,也没有目标。何况,跟其他成员不一样的是,虹位的脑海里有了除音乐之外想要完成的事业。

“我们都是很随性的人,那时候聚在一起,就是因为摇滚乐聚在了一起,所以我找不到方向后,就跟哥几个提出来说,我先退出。”

也是那个时候,主唱边远觉得有些东西变了,乐队开始有了争执,“排练的时候也拧不到一块去了”。虽然这种脱节和争吵对于一个摇滚乐队来说再正常不过,在十年后的边远看来根本不算什么事,但当时年轻气盛,边远马上就有了 “不想弄了” 的念头。

虹位说退出的那天,乐队四个人在刘耗开在鼓楼东大街的古着店 Underground Kidz 门口撅啤酒,有人哭了。边远说,一个乐队少一个人算怎么回事,要不就算了吧。

2009年8月12日,在张北音乐节演出结束的第二天,Joyside 宣布解散。当时乐队的经纪厂牌荔芙娱乐主理人、后来的 School 酒吧老板刘非特别痛苦,天天喝得稀巴烂,有时也流两滴眼泪,自责没把乐队带好。虽然懊悔如此,刘非在内心里选择了 “理解哥几个”,即使这种理解更加让人痛苦。

那时大家都在豆瓣混,总有人非议这支正如日中天的乐队为什么突然就散了,刘非发帖:“当你每次排练和演出,都和考试一样难受的时候,当你发现乐队的人每个人想法不同的时候,你还有继续的必要么?”

9月12日,他们在离古着店500米的 MAO Livehouse 做了 “Joyside 告别演出”,演出的名字叫 “The Last Party for the Endless Songs”,边远翻了 “20th Century Boy” 和 “Russian Roulette”,从演出结束到翌日凌晨,整个鼓楼东大街全是碎酒瓶子。

北京的观众都以为这是他们的最后一场演出,实际上,因为和德国方面的唱片公司尚有合约要履行,乐队马上又硬着头皮再次前往欧洲巡演。和上次大肆宣传的50场欧洲巡演不同,这次巡演只去了德国和奥地利,仓促,匆忙。Joyside 真正的谢幕演出,是在离那个热烈又颓废的北京地下摇滚场景千里之远的维也纳,那家俱乐部的名字,四个人谁也没能想起来。

十年生活

乐队解散之后,边远想找个游轮上弹琴唱歌的工作,但对方却回复,他们选歌手不要亚洲人。边远呆在家里翻译了一本书,又和关铮在彼时刚开业的 School 酒吧里当吧员,三个月不到,边远就受不了,跑了。

之后,边远又和关铮、刘耗、冯雷、李平组了新乐队,叫 “天狼星之吻”。同时,也还有浪乐队、死强尼的手枪,还有跟女音乐人岳璇一起合作的 “The Far Side of the Moon”。边远说,这每个乐队都是自己一个不同的人格,他想用不同的形式,把它们都展现出来。

边远也有了智能手机和微信

也是在那时,边远渐渐不想玩用真鼓的音乐了。他相信宇宙中存在冥冥主宰,能清晰感到自己想表达的东西在逐渐被时间牵动着慢慢改变形态。几个人一起的乐队似乎不能准确地捕捉到那个东西,他开始越来越多地自己做音乐。

豆瓣网友 ovionup 回忆,2013年的圣诞节,曾在上海 MAO Livehouse 看过边远,边远当时的演出被安排在顶楼的马戏团后面,边远一上来,下面的观众少了一半。

“边远的演出就他一个人加一个键盘手,其他的配音用电脑播。边远就在上面演着那些不热闹的歌,下面就那么些观众看着戴着帽子的他,真是个寂寞的现场。”

2014年,边远真正脱离了乐队的形式,发布了一张叫《寂灭》的个人专辑。《寂灭》里揉进了一些更为渺远的幻想和意象,仿佛在追问着所有神秘的答案。那时的边远经常一个人呆着,试着用心灵跟宇宙对话,同时也觉得一切越来越虚无,“想寻找些新的感觉,表达些没什么人表达过的东西。”

对于宏大事物的痴迷和追索在边远的小时候就初见端倪,那时候边远想当个天文学家,喜欢宇宙,喜欢海,喜欢无垠而浩渺的东西。在武汉巡演时,带着乐队在江边一坐俩小时,刘耗说自己脸都被风吹歪了,不停跟边远说,咱走吧,成吗,咱走吧。边远就不走。

另一次是在大连,边远跟徐凯鹏、刘耗他们在大海上划船,结果正赶上退潮,海水被一股强大的虹吸力向深处拖拽,越使劲向岸上划,船离岸边越远。老徐不会游泳,脸都吓绿了,打了110报警,边远没想到有什么危险,只觉得自己在坐过山车,潮起潮落,只感觉兴奋。

一年半前,边远在北京的住处被拆了,边远挺高兴的,好像正好给了他一个离开的机会。打开地图,边远的目光朝着中国的海岸线滑去,选中了曾经去过一次,印象还不错的秦皇岛。他在网上随便查了个秦皇岛房产中介的电话,约了第二天看房,就坐火车去了。当时是秋天,快到秦皇岛时,火车旁边的树林快速向后飞驰,变幻着颜色,“好久没感到那么开阔和自由了”,他想,终于能换个地了。

一下车,中介带边远看房,去的第一个房子,阳台能看见大海,楼下还有一片森林,边远都没去第二套,当时就定了。

搬家之后的生活变得更简单,每天天色暗下来,边远就把房间里的灯关上,对着远处渐渐模糊的大海,窝在沙发里,自己喝酒,用音响听 app 随机推荐的音乐。

什么风格的音乐都有,只要不是难以忍受的,边远都会任由它放下去。只有两个真忍不了,边远说,能逼他站起来去按 “下一首” 的,一个是 U2,另一个是德彪西。

Joyside 是酒精和夜晚的私生子,边远曾自称摇滚乐的浪子,在离开的十年间,边远却一直在寻找一个能看到大海的阳台。酒精是大海上的浮沫,它们在混沌的摇曳的浪间翻覆,这是边远自洽的两端。

在乐队的其他人都仍在北京的摇滚圈 —— 这个小圈子也正在迅速变化和坍缩 —— 里面或边上混着时,吉他手刘虹位选择了抽离出来,就像他之前计划的那样。

豆瓣上虹位的小组里,最新的几条都跟寻人启事似的,最近一条消息止于2017年,标题是:刘虹位微博是什么?动态在哪?

十年过去,几个人坐在一起时,虹位看上去更像乐队的经纪人。这十年在他身上留下的,是那种惯常而平白的痕迹。他穿着一件普通的卡其色外套,头发修剪得很短,语气温和,彬彬有礼。虹位是重庆人,在广东长大,隐隐透出南方口音,全身上下已有分明的企业领导般的气质,就像是从来不听也不让自己儿子听摇滚,原因是太吵太闹的那种人。

今天的虹位不太像一个叱咤风云的吉他手

乐队一散,虹位就去了河北一个贫困县 —— 灵寿县。当地的农业产业以食用菌菇为主导,河北政府招了虹位的企业去投资,帮当地农民解决种蘑菇的事情。

这十年,虹位再没摸过琴,卖的卖了,送的送了,但还是爱音乐。

“在我办公室,到了晚上七八点钟,就是我发疯的时候。我把音乐一放,自己倒上一杯,听音乐,然后自己跟里面跳舞,跳疯了的那种。我把一天的压力全部在这个时候放掉,听音乐的时候,我别的什么都不想,我就是爱听音乐,这一辈子应该都会是这样。”

随他一起去贫困县扶贫的同事们知道虹位 “以前玩过乐队”,但谁也不会深问,问了想必也无法理解那种 “玩过乐队” 到底是什么意思。虹位跟谁也不提,但几年前 Joyside 所铭刻下的记忆和痕迹不可能消失,摇滚乐在虹位这儿,变成了一种招魂式的召唤。

“你很想玩音乐,很想玩,但是你的人又没有在那个圈里面,这种对音乐的想念就像是血液里的东西,就像饿了的人要吃饭一样,是很自然的。”

虹位还会用全民K歌的 app 唱歌,分享在朋友圈里。“估计哥几个谁也没点开听过。”

刘耗说,两年前的一深夜,虹位突然给乐队四人拉了一个群,发了一首歌,其他仨人说了几句话,虹位自己什么话都没说。“我估计着是听那歌听感动了还是怎么着吧?” 刘耗说,等第二天醒了一看,发现虹位自己把群退了。

刘耗问虹位:“你还记得吗?”

虹位:“我完全没有印象。”

刘耗:“你说有没有这事吧?”

虹位回答:“估计是我,我可能喝多了。”

有些东西,只能是 Joyside 来表达

边远曾说,“我跟这个世界没关系,我也不关心这个世界”。社会、现实、事件,他觉得那些东西索然无味。

他也从来不想用摇滚对抗什么、质问什么,因为 “一切都没什么意义”。现实不值得成为音乐的背书,还不如对酒精、尼古丁和荷尔蒙进行穷奢极欲的赞美。

假如说摇滚乐的主题是混乱、混沌,是无聊之后的失望、失望之后的绝望,但燃烧殆尽之后,一捧尚未冷却的灰烬中还剩下什么,Joyside 却给出了一个非常温情的答案。

05年,有个团体因 Joyside 而建立,他们叫 “年轻帮”,在一篇访谈中,作者、诗人旋覆评论年轻帮:“这个年轻帮的核心,都是男人,体现的也都是男人对男人的理解和爱”。这群以清河为据点的朋克们,以 “亲爱的” 相称,用真挚到恬不知耻的 “我爱你” 彼此赞美表白。

Gang of Gin,年轻帮的灯一直在 School 点亮着,无论白天黑夜

摇滚乐的时代是什么时代,那时候的人会对彼此付出最纯真的信赖,把透明的心脏放在对方手里,原因仅仅是我们喜欢一样的音乐。

刘耗说,Joyside 是一切跟爱有关的东西:大爱小爱、爱恨情仇、各种各样的爱。“世间万物,爱到极致,就会带来痛苦。但如果痛苦是必然的,也只有爱能让痛苦不是一种虚空。”

Joyside 的音乐刺激、绚丽,但不是 “嘶” 一声就挥发得无影无踪的紫色烟雾,也早已不是70、80年代英伦摇滚形式上的借尸还魂,它的内核是简单纯真的,它唤起人们心中的真感情,就像 Joyside 的 logo 中间那个心形一样。

边远不停地玩着新乐队,尝试抓住那些面目模糊的多重人格,或是一意捕捉那个自孩童时期便埋在心间的天文学家的宇宙幻梦;刘耗和关铮这对贝司与鼓的组合,从 Believers、Comic Roxy 到 Joyside,至之后的 Casino Demon,释放的是爱闹腾、追求刺激的一面,而这些,跟 Joyside 的内在精神没有全然重合之处。随着刘虹位的退出,他们各自属于 Joyside 的那一部分仿佛轰然消逝。属于 Joyside 的那一部分,似乎没有别的形式可以表达出来。

“Joyside,就是生命中不可缺少的一部分。当时我觉得,这个乐队解散了,我就把它搁抽屉里,永远不拿出来了,埋在心里的最深处,” 刘耗说,“但一想,还是得拿出来。积累了这么多年,边远、虹位、关铮,几个人,好多音乐想表达的东西,还是必须得用 Joyside 这个形式来呈现,在别的乐队里面呈现不出来。”

去年,虹位要回到北京常住了,四个人又聚齐,去吃了顿涮羊肉,一人喝了一瓶牛栏山百年。席间,刘耗提议,要不然,“再重新来一下?”

刘耗说,在这之前,他没有跟任何人提过这件事,“但我觉得都有过这种念想,我感觉好像大家都是蠢蠢欲动那种感觉,我比较敏感,我能感觉到。”

为了促成这天,刘耗找虹位约饭,本来约后天,但虹位说,不行要出差。

刘耗说:“那别后天,明儿就吃。”

十年断代,人换了不止一拨,但四人仍然觉得,此时的他们还是站在 Joyside 解散时的那个点上。决定重组之后,刘耗唯一担心的是虹位十年没摸琴,还能不能跟大家合得上,虹位一听,拿了把借来的琴弹了一段。

“和弦一出来,我就知道还是那个刘虹位。” 刘耗嘿嘿乐着。

在边远看来,曾经的 Joyside 就像在爬一座山,在即将登顶的时候,下来了,或者说,山突然塌了。“现在我觉得,如今的 Joyside,可以走到那个真正的山顶。”

在他们看来,如今的四人组最要紧的事,就是全身心投入新的作品。有人想让他们别管那个,先走一圈,但炒冷饭不是他们想干的事,“如果没有新的东西,也没必要重组。”

不喜欢喝酒的人,肯定不喜欢我们的音乐,但总有喜欢喝酒的人

4月1号,乐队用 微博 宣布了重组的消息,没想到一下上了热搜,一时间好像所有人都在谈论和转发。

“上热搜” 是个和 Joyside 这个名字错着位的概念,但几个人也不是隐士,明白这概念对于传播和影响力的意义。

虹位知道的时候,正在饭店吃饭,现在想起来还有点不敢相信,“赶紧喝口汤压了压惊”。刘耗知道上了热搜,给刘非打了一通电话,问他是不是花钱了。

刘非回答:真没有,你知道买个热搜多贵吗?咱真买不起。

在他们缺席的这十年里,世界也许发生了比想象得还大的变化。以摇滚乐为地下和青年文化核心的黄金年代,随着 D-22 的关门和智能手机的兴起而一去不返。假模假样竟然不再被人鄙视,独立音乐的场景在快速萎缩,“哎,听说了吗?摇滚乐死了”,还是死无葬身之地那种。

但 Joyside 回归所激起的巨大回响,让他们觉得歌迷还记得。十年来,歌迷和他们一样,恋爱、结婚、创业、浮沉、挣扎、悲欢交集,走过漫长的并行轨迹。

其实散落的 “Joyside” 跟粉丝们是没有距离的,都像朋友一样,只要你来 School,你总能看到这几个人。刘耗在忙前忙后,关铮还会跟你一块喝酒,12月的结尾,也许边远每天都在。他们曾经跟歌迷们一起完成了每个现场,拥抱在一起,歌唱在一起,扭打在一起。虽然现在的他们所要面对的是个表演性的、立人设的、量贩完美偶像的时代,但 Joyside 觉得,这不是一个陌生的世界,他们也不太在乎会不会过时这件事。

“现在我觉得也不是缺少什么,时代是随着整个人类的变化在变。现在要是我问一个女孩,你觉得最浪漫的事情是什么?我觉得我找到一张很好的唱片,我说,咱们一块听音乐吧,这是最浪漫的事情。但是现在,可能女孩们不觉得这是浪漫的事了。虽然什么是浪漫在变化,但是说到底,你还是爱我,我还是爱你,这个爱没有变。”

单看年龄,年轻帮也不再年轻了,那些被摇滚乐教育出来的耳朵自不必说,而边远对将在2019年被 Joyside 俘获的新歌迷也挺有自信,“我觉得在微博上关注我们的90后95后歌迷还是挺多的,他们都在问我,Joyside 有没有可能重组,我觉得他们好多人可能虽然没看过,但是他听过,他觉得特别想看一回,他会特别喜欢那种感觉。”

刘耗说,就像这世界上有喜欢喝酒的人和不喜欢喝酒的人,对于不喜欢喝酒的人,那种沉浸在酒精泡沫里的快乐,别人怎么说都没用,他永远没法体会。“不喝酒的人肯定不喜欢我们的音乐,因为他就不属于那种人。”

“喜欢的人自然会喜欢。” 边远补充。

想了想,边远又说:“我不知道,可能是一少部分人,但是我觉得,没关系,只要他们喜欢这个乐队,我们为他们唱歌,这就是一件特别好的事。够了。”

采访完第二天,刘非发来条微信:

那就这么定呗 —— 现场见,朋友们!

下拉看更多属于白天的 Joyside:

关铮

边远

刘耗

刘非和乐队成员们

School 的小狗