难熬的日子里,用你大爷的破烂先这么过吧

“你知道你钱花哪儿了吗?”

放在乐观积极的一年前,人们会故作惊恐地亮出自己过去一年分门别类的花销总额,半是炫耀半是嗔怒地告诉自己再买就剁手,然后转头就去某年中购物节继续扫货。而在今年,这个问题因为过于真实开始显得有点残忍。经过上半年的停滞期,年轻人们面对过去几年挥霍出来的长长的信用卡账单开始抓耳挠腮,决心报复性存钱,坚持了一个月,又被逐渐逼近的新一波大促广告逼得如坐针毡。

更何况,早有统计显示身在北京的大多数应届毕业生都得拿出 50% 的收入租房子,而专家建议要想活得好这个数字不能超过 30 %——人家还没开始乱花,剩下的钱就已经不多了。年轻与穷似乎是出双入对的好兄弟,谁也甩不开另一个。本人过去曾于失业阶段尝试了几日“抠组”的生活,大败之余,痛定思痛地得出一个消极的结论:贫瘠的生活里靠省是省不出个屁的。该花还是得花,关键得用更少的钱买到更好的东西。

某日,我与同事大胖吃完饭走回办公室,在街边一处围栏前,她停下脚步,开始左右查看一只背对着她的四方柜。彼时,我意识到一个真正想要在经济困局中找到出口的年轻人是不会放过任何价值的,有时可能只是使用价值,比如这只已经没有任何颜值可言了的被扔掉了的柜子。除了捡垃圾,她也会用很低的价格去买点别人用不上的“破烂”,再弄回家里做一番改造。

只要你留心,街边总有破烂令你惊喜,图片:冬甩

以今年疫情引发的危机期为分割,如果说办 10 张信用卡花明天的钱是上一波年轻人追求物质满足的方式;那么经历了经济困难洗礼的下一波年轻人或许会选择在二手物品和破烂儿当中榨取生活的乐趣。重点是,不能放弃欲望。

欲望本身是不必舍弃的

消费的快乐细品还分几层,一方面纯为了花钱,另一方面在于获得一件让自己喜欢的东西,后者并非总与定价成正比。“剁手” 的威胁一刀切地让你放弃这两种快乐,那活着还有什么道理?

疫情催生的消费戒断反应曾短暂地出现在游戏玩家中,又在 3 月 20 日之后恢复到从前的状态,《集合吧!动物森友会》(以下简称《动森》)一发布,人们想尽办法挤也要挤出千元快钱来上岛。外人看不懂,只有面临经济压力和漫长煎熬的年轻人才能理解为什么这几千块对于精神健康来说是不可缺少的开销。

但钱还是有办法少花点。微博和豆瓣的讨论中,精明的人算了一笔帐,即如何以最低的成本在短期内玩到 “动森”。给出的选项有,购入全新或二手游戏机和游戏卡带,体验结束后,再卖出。这一成本随着供不应求的市场走高,价格在 3000 - 5000 元之间,再不济可以降低游戏机配置,价格也会减少 500 - 1500 元,但代价还是混乱的市场中难以预估的差值。另一种选项是,在游戏租赁平台上租游戏和设备。这样做可以规避过高的设备涨幅。

截图来自@花卷玉子,在这里看她和动森小动物的温情故事

他在没钱有时间的时候租游戏玩,在没钱没时间的时候看别人玩。或者说,在他看来,欲望本身是不必舍弃的,放低姿态就可以得到。“前提是我们说的穷可不是吃不起饭的那种。”

同时,大胖向我口述了她的 “简陋之家” 的历史,一只白色的欧式斗柜是在公司附近的小区捡到的,她央求物业借她手拖车,将其运回公司附近另一小区,她的家里。随后,她在斑驳的原木色上涂了刷墙剩的儿童漆,由于懒得修补缺漏,这只斗柜看上去倒是颇有欧式复古风。另一只床头柜是公司搬家时用同样的方法运回的,因为柜面太脏,她用在淘宝十几元购得的布装饰了一番。折腾下来,花费比去一趟某家居卖场的打车钱还少,但审美要求还是达到了。

白色欧式复古柜子及其原型,图片:大胖

大胖以“贫穷时尚博主”自居,这是她的另一重二手心得。北漂的头几年,北京还没有整治“开墙打洞”,大胖是某胡同的常客,在一堆店主从国外收来的旧衣服中,她可以慢慢挑选出一大袋,而其均价只要小几十。若衣物保养得当,还可以再次转手。我问她初来北京是从哪打听到旧货胡同时,她告诉我是与新北漂朋友吃饭时经过,但她也说:“我总会知道这个地方的。”

大胖考察路边四方柜的那天,有人提到一朋友也是在一个垃圾桶边忽然站住,随后在其中翻出一副墨镜戴上。肮脏中带着狠劲,可见即便贫穷得去“捡垃圾”,气质还得看个人。

“二手”到底意味着什么

从哥哥姐姐穿剩下的旧衣服到漂洋过海的 “洋垃圾”,中国人对 “二手” 的记忆可不怎么美好。一旦有了钱,谁还想捡别人不要了的旧东西?我的一个同事告诉我,只要被发现又买了二手衣服,爸爸就会给她发红包,并关照:要是不想在北京漂了就回家。

虽然始终有一波 vintage 爱好者,衣食住行恨不得都用古董,但那似乎始终没超出小众文化的圈子。一是品味自信门槛高,只有时髦精才能才把八十年代的旧衬衣穿出摩登风味,并且顶得住来自上一辈的打击:怎么总穿得老里老气的!另一方面,要想买到真正的古着尖货,它一点儿也不便宜。身边多少人初探古着市场即铩羽而归,不如打开手机在千千万万都市品牌中挑选几件 “复古风格” 更加舒坦。

真有又便宜又好的二手货存在吗?等到余额开始认真地发出警告,你身边那个能用一百块钱配一身的朋友就逐渐带上了神的光晕。在某日本线上二手购物平台,几十年前的旧衣服和去年刚出即被转卖了的衣服并排陈列,简洁的万年款和各品牌经典款在这里真正显示出它超越时间的魅力。有闲钱的时候买点大牌配饰,没钱的时候两三折的价格买件前年的大衣能抗好几个冬天。只要瞅准使用程度等级描述(B级以下就要慎重了),收货时一准干净平整,不跟别人说根本没人知道是旧货。

闲鱼则用更为得体的方式描述了这一行为:闲置物品以及让它们“游”起来。要说买 “二手”,在一部分人眼中总显得有点惨兮兮;而从别人的 “闲置” 的物品中捡漏,听上去就精明又 lucky。闲鱼公开披露的数据显示,其用户数已经超过 2 亿,其中 90 后占比过半,活跃在北上广深杭等城市。同时闲鱼同城负责人于娟也向我们证实,“尤其疫情过后,闲鱼新发卖家与新发商品数大增 40%,闲鱼同城交易日活跃度同比上涨300%。”经过上半年的停滞期,年轻人们正在想方设法地换钱,而这意味着更多的 “捡破烂” 机会。

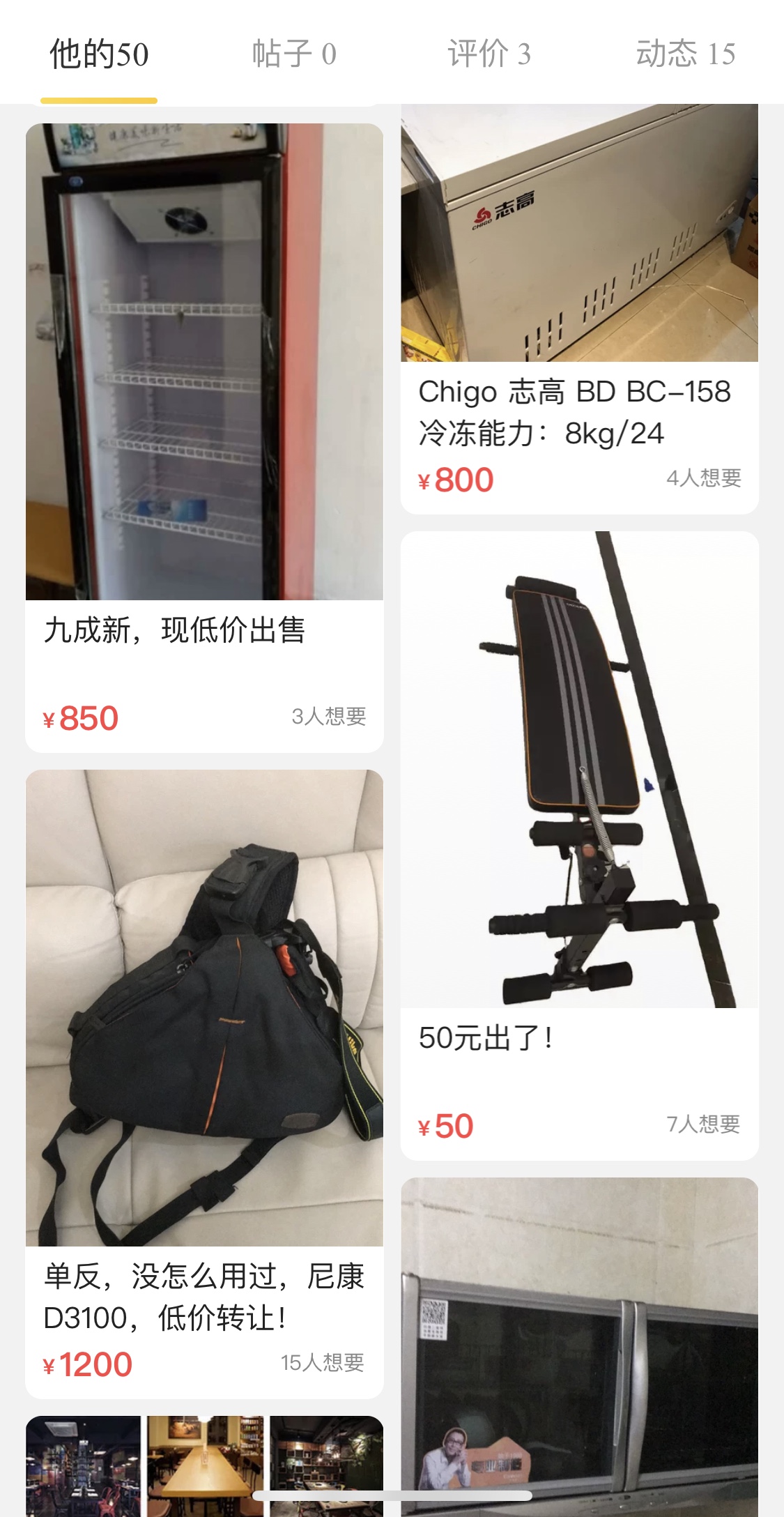

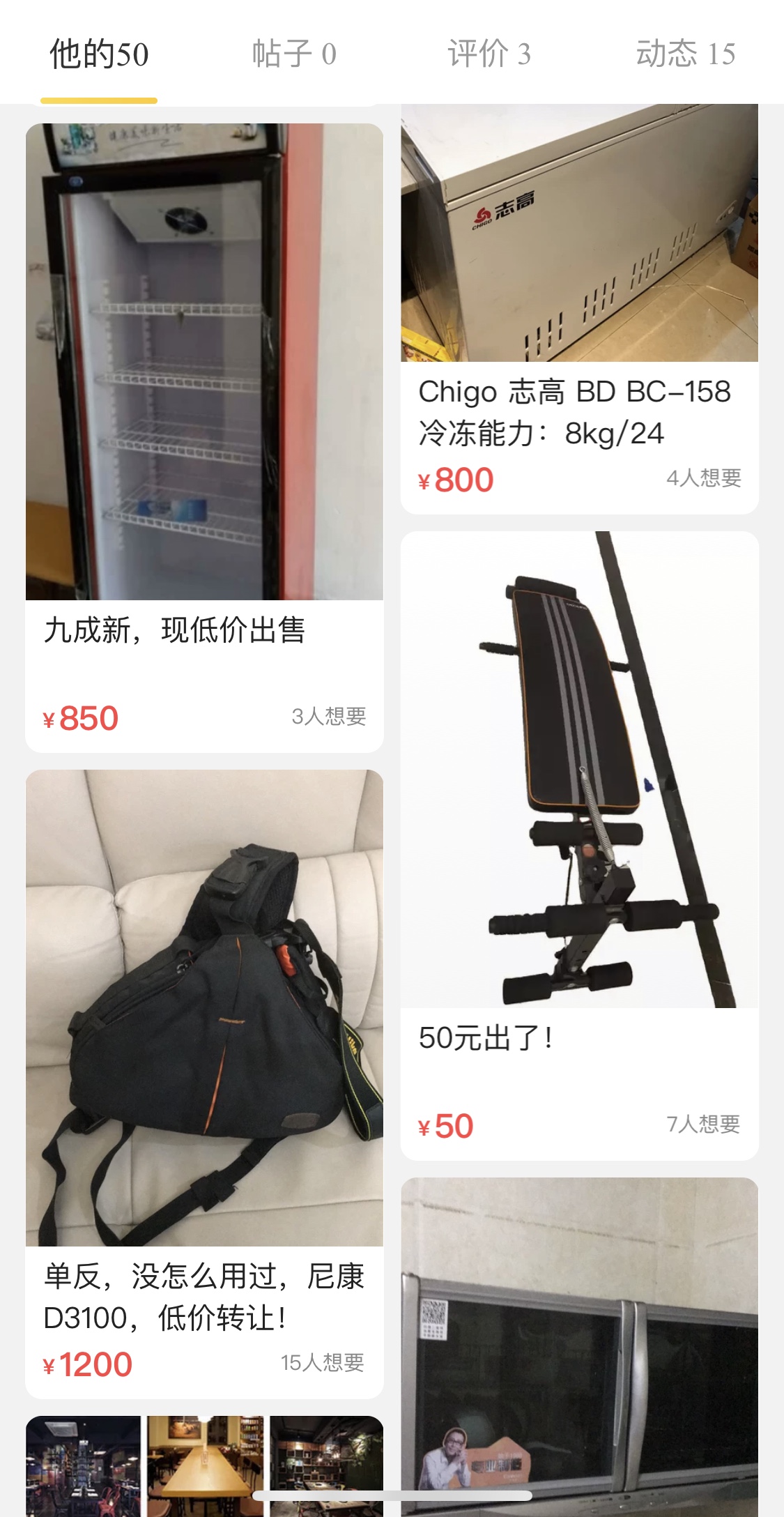

有人在卖九成新的火锅店设备,他的发布信息中写着 “超低价转让” 和 “给钱就卖”,货品中还散落着一台尼康单反和多功能仰卧板。也有人在搬家,如果你碰巧在一位 Tag “离开北京” 的用户手上提货,那么你很有可能收到邀请,在他的住处领走一些几乎不要钱但扔了可惜的物品。

“给钱就卖”的字句中暗藏心酸|图片来自闲鱼

事业生活皆可抛|图片来自闲鱼

看着漫天遍野抛售家产的年轻人,另一波试图继续撑下去的年轻人出手几十块买下一台微波炉,互相都还有些救人于水火之中的侠义气息。

捡点大爷的破烂过日子

北京翟老板的 “破烂儿节” 只欢迎真正的破烂,在他的定义中,破烂指的是个人闲置物品。另外,价格也是一项指标,“就几块钱,几十的都少,基本上没有超过一百的物件。” 他说。

在某届破烂儿节的开幕通知上,它的主旨再次被标红强调“破烂儿节绝不是什么’市集’”,说明这儿不是用来赚钱的,也不鼓励消费。这是一句诚恳的建议,由于不主动审核参与者,在最初的几届破烂儿节上也有过摆摊倒货的,“但你想想左右都是卖几块钱的东西,他怎么卖得出去,自然也就不来了,” 翟老板说,这就像北京之前的旧货市场,谁家没点用不着的东西,原则是“为自己减负,为他人添彩”。破烂儿节提出一个很动听的比方,寸土寸金的北京,给家里腾出一平米你就是挣了几万块。

某届破烂儿节海报|图片来源于 fRUITYSPACE

破烂儿节的主办场地在翟老板的 fRUITYSPACE,稍微挤挤一场能有 30 人摆下自己的“破烂”。活动的最初设想是提倡交换,也就是摊主们互换物品,但出于对前来闲逛人员的照顾,也允许现金交易。有回,一位老道在现场拿书法换物件,据说以往他一副字要价上万元,到在这了也只为换一些价值几十的小东西。

破烂儿节更接近二手交易的本质,流转的物品在不同的人手中实现不同的价值,而所谓的价值也十分灵活全凭心意。我曾在大柳树旧货市场看到一只篮子,卖家是一位大爷,这只篮子是他年轻时家里放馒头的。他说,通常吃过饭后,篮子里装着剩的粮食盖上布挂到梁上,目的是防老鼠,有时候也怕孩子偷吃。我既不吃馍也没孩子,但竹篮的样式点吸引了我。“你拿回去装点杂货也行啊,当是一装饰,”大爷说。

图为馍篮子示意

看上去很美

当我向一位互联网大厂人指出闲鱼转让背后,年轻人因贫穷而彼此滋养的伤情特质时,他给出了一套 “吃屎” 定律,我总结是在哪、干啥都是“吃屎”,一二线和十八线没有差别。他对我直言相告,说在大城市生活就是很难,但这里同样有着他认为不可缺少的部分。在沙龙和展览中,与人若有似无地交谈,人们聊着各自无关的心事。即便这些交流听上去空洞又虚无,但精神空间是不能垮塌的。

我承认,二手消费的内核是具有伤痕的,它无可避免地暗示着我们,放肆的日子已经结束了。在消费浪潮下成长的年轻人,如果说报复性存钱只是面对不可抗力的第一个应激反应,那么一次动荡所带来的慢性症状将是持续反复的。但我们绝对不是第一波走入二手消费时代的青年,大萧条时期的美国、“失落二十年”的日本,经济下行所带来二手交易的蓬勃业态曾一度出现并催生出一波波思想或文化浪潮和一批批受后人膜拜的偶像,二手消费也逐渐成为全民接纳的消费习惯。或许年轻的优势就在于不需要钱也能活出花来,没钱不等于要过苦日子,也不见得要放弃追求那些可有可无的东西。

“你知道你钱花哪儿了吗?”

放在乐观积极的一年前,人们会故作惊恐地亮出自己过去一年分门别类的花销总额,半是炫耀半是嗔怒地告诉自己再买就剁手,然后转头就去某年中购物节继续扫货。而在今年,这个问题因为过于真实开始显得有点残忍。经过上半年的停滞期,年轻人们面对过去几年挥霍出来的长长的信用卡账单开始抓耳挠腮,决心报复性存钱,坚持了一个月,又被逐渐逼近的新一波大促广告逼得如坐针毡。

更何况,早有统计显示身在北京的大多数应届毕业生都得拿出 50% 的收入租房子,而专家建议要想活得好这个数字不能超过 30 %——人家还没开始乱花,剩下的钱就已经不多了。年轻与穷似乎是出双入对的好兄弟,谁也甩不开另一个。本人过去曾于失业阶段尝试了几日“抠组”的生活,大败之余,痛定思痛地得出一个消极的结论:贫瘠的生活里靠省是省不出个屁的。该花还是得花,关键得用更少的钱买到更好的东西。

某日,我与同事大胖吃完饭走回办公室,在街边一处围栏前,她停下脚步,开始左右查看一只背对着她的四方柜。彼时,我意识到一个真正想要在经济困局中找到出口的年轻人是不会放过任何价值的,有时可能只是使用价值,比如这只已经没有任何颜值可言了的被扔掉了的柜子。除了捡垃圾,她也会用很低的价格去买点别人用不上的“破烂”,再弄回家里做一番改造。

只要你留心,街边总有破烂令你惊喜,图片:冬甩

以今年疫情引发的危机期为分割,如果说办 10 张信用卡花明天的钱是上一波年轻人追求物质满足的方式;那么经历了经济困难洗礼的下一波年轻人或许会选择在二手物品和破烂儿当中榨取生活的乐趣。重点是,不能放弃欲望。

欲望本身是不必舍弃的

消费的快乐细品还分几层,一方面纯为了花钱,另一方面在于获得一件让自己喜欢的东西,后者并非总与定价成正比。“剁手” 的威胁一刀切地让你放弃这两种快乐,那活着还有什么道理?

疫情催生的消费戒断反应曾短暂地出现在游戏玩家中,又在 3 月 20 日之后恢复到从前的状态,《集合吧!动物森友会》(以下简称《动森》)一发布,人们想尽办法挤也要挤出千元快钱来上岛。外人看不懂,只有面临经济压力和漫长煎熬的年轻人才能理解为什么这几千块对于精神健康来说是不可缺少的开销。

但钱还是有办法少花点。微博和豆瓣的讨论中,精明的人算了一笔帐,即如何以最低的成本在短期内玩到 “动森”。给出的选项有,购入全新或二手游戏机和游戏卡带,体验结束后,再卖出。这一成本随着供不应求的市场走高,价格在 3000 - 5000 元之间,再不济可以降低游戏机配置,价格也会减少 500 - 1500 元,但代价还是混乱的市场中难以预估的差值。另一种选项是,在游戏租赁平台上租游戏和设备。这样做可以规避过高的设备涨幅。

截图来自@花卷玉子,在这里看她和动森小动物的温情故事

他在没钱有时间的时候租游戏玩,在没钱没时间的时候看别人玩。或者说,在他看来,欲望本身是不必舍弃的,放低姿态就可以得到。“前提是我们说的穷可不是吃不起饭的那种。”

同时,大胖向我口述了她的 “简陋之家” 的历史,一只白色的欧式斗柜是在公司附近的小区捡到的,她央求物业借她手拖车,将其运回公司附近另一小区,她的家里。随后,她在斑驳的原木色上涂了刷墙剩的儿童漆,由于懒得修补缺漏,这只斗柜看上去倒是颇有欧式复古风。另一只床头柜是公司搬家时用同样的方法运回的,因为柜面太脏,她用在淘宝十几元购得的布装饰了一番。折腾下来,花费比去一趟某家居卖场的打车钱还少,但审美要求还是达到了。

白色欧式复古柜子及其原型,图片:大胖

大胖以“贫穷时尚博主”自居,这是她的另一重二手心得。北漂的头几年,北京还没有整治“开墙打洞”,大胖是某胡同的常客,在一堆店主从国外收来的旧衣服中,她可以慢慢挑选出一大袋,而其均价只要小几十。若衣物保养得当,还可以再次转手。我问她初来北京是从哪打听到旧货胡同时,她告诉我是与新北漂朋友吃饭时经过,但她也说:“我总会知道这个地方的。”

大胖考察路边四方柜的那天,有人提到一朋友也是在一个垃圾桶边忽然站住,随后在其中翻出一副墨镜戴上。肮脏中带着狠劲,可见即便贫穷得去“捡垃圾”,气质还得看个人。

“二手”到底意味着什么

从哥哥姐姐穿剩下的旧衣服到漂洋过海的 “洋垃圾”,中国人对 “二手” 的记忆可不怎么美好。一旦有了钱,谁还想捡别人不要了的旧东西?我的一个同事告诉我,只要被发现又买了二手衣服,爸爸就会给她发红包,并关照:要是不想在北京漂了就回家。

虽然始终有一波 vintage 爱好者,衣食住行恨不得都用古董,但那似乎始终没超出小众文化的圈子。一是品味自信门槛高,只有时髦精才能才把八十年代的旧衬衣穿出摩登风味,并且顶得住来自上一辈的打击:怎么总穿得老里老气的!另一方面,要想买到真正的古着尖货,它一点儿也不便宜。身边多少人初探古着市场即铩羽而归,不如打开手机在千千万万都市品牌中挑选几件 “复古风格” 更加舒坦。

真有又便宜又好的二手货存在吗?等到余额开始认真地发出警告,你身边那个能用一百块钱配一身的朋友就逐渐带上了神的光晕。在某日本线上二手购物平台,几十年前的旧衣服和去年刚出即被转卖了的衣服并排陈列,简洁的万年款和各品牌经典款在这里真正显示出它超越时间的魅力。有闲钱的时候买点大牌配饰,没钱的时候两三折的价格买件前年的大衣能抗好几个冬天。只要瞅准使用程度等级描述(B级以下就要慎重了),收货时一准干净平整,不跟别人说根本没人知道是旧货。

闲鱼则用更为得体的方式描述了这一行为:闲置物品以及让它们“游”起来。要说买 “二手”,在一部分人眼中总显得有点惨兮兮;而从别人的 “闲置” 的物品中捡漏,听上去就精明又 lucky。闲鱼公开披露的数据显示,其用户数已经超过 2 亿,其中 90 后占比过半,活跃在北上广深杭等城市。同时闲鱼同城负责人于娟也向我们证实,“尤其疫情过后,闲鱼新发卖家与新发商品数大增 40%,闲鱼同城交易日活跃度同比上涨300%。”经过上半年的停滞期,年轻人们正在想方设法地换钱,而这意味着更多的 “捡破烂” 机会。

有人在卖九成新的火锅店设备,他的发布信息中写着 “超低价转让” 和 “给钱就卖”,货品中还散落着一台尼康单反和多功能仰卧板。也有人在搬家,如果你碰巧在一位 Tag “离开北京” 的用户手上提货,那么你很有可能收到邀请,在他的住处领走一些几乎不要钱但扔了可惜的物品。

“给钱就卖”的字句中暗藏心酸|图片来自闲鱼

事业生活皆可抛|图片来自闲鱼

看着漫天遍野抛售家产的年轻人,另一波试图继续撑下去的年轻人出手几十块买下一台微波炉,互相都还有些救人于水火之中的侠义气息。

捡点大爷的破烂过日子

北京翟老板的 “破烂儿节” 只欢迎真正的破烂,在他的定义中,破烂指的是个人闲置物品。另外,价格也是一项指标,“就几块钱,几十的都少,基本上没有超过一百的物件。” 他说。

在某届破烂儿节的开幕通知上,它的主旨再次被标红强调“破烂儿节绝不是什么’市集’”,说明这儿不是用来赚钱的,也不鼓励消费。这是一句诚恳的建议,由于不主动审核参与者,在最初的几届破烂儿节上也有过摆摊倒货的,“但你想想左右都是卖几块钱的东西,他怎么卖得出去,自然也就不来了,” 翟老板说,这就像北京之前的旧货市场,谁家没点用不着的东西,原则是“为自己减负,为他人添彩”。破烂儿节提出一个很动听的比方,寸土寸金的北京,给家里腾出一平米你就是挣了几万块。

某届破烂儿节海报|图片来源于 fRUITYSPACE

破烂儿节的主办场地在翟老板的 fRUITYSPACE,稍微挤挤一场能有 30 人摆下自己的“破烂”。活动的最初设想是提倡交换,也就是摊主们互换物品,但出于对前来闲逛人员的照顾,也允许现金交易。有回,一位老道在现场拿书法换物件,据说以往他一副字要价上万元,到在这了也只为换一些价值几十的小东西。

破烂儿节更接近二手交易的本质,流转的物品在不同的人手中实现不同的价值,而所谓的价值也十分灵活全凭心意。我曾在大柳树旧货市场看到一只篮子,卖家是一位大爷,这只篮子是他年轻时家里放馒头的。他说,通常吃过饭后,篮子里装着剩的粮食盖上布挂到梁上,目的是防老鼠,有时候也怕孩子偷吃。我既不吃馍也没孩子,但竹篮的样式点吸引了我。“你拿回去装点杂货也行啊,当是一装饰,”大爷说。

图为馍篮子示意

看上去很美

当我向一位互联网大厂人指出闲鱼转让背后,年轻人因贫穷而彼此滋养的伤情特质时,他给出了一套 “吃屎” 定律,我总结是在哪、干啥都是“吃屎”,一二线和十八线没有差别。他对我直言相告,说在大城市生活就是很难,但这里同样有着他认为不可缺少的部分。在沙龙和展览中,与人若有似无地交谈,人们聊着各自无关的心事。即便这些交流听上去空洞又虚无,但精神空间是不能垮塌的。

我承认,二手消费的内核是具有伤痕的,它无可避免地暗示着我们,放肆的日子已经结束了。在消费浪潮下成长的年轻人,如果说报复性存钱只是面对不可抗力的第一个应激反应,那么一次动荡所带来的慢性症状将是持续反复的。但我们绝对不是第一波走入二手消费时代的青年,大萧条时期的美国、“失落二十年”的日本,经济下行所带来二手交易的蓬勃业态曾一度出现并催生出一波波思想或文化浪潮和一批批受后人膜拜的偶像,二手消费也逐渐成为全民接纳的消费习惯。或许年轻的优势就在于不需要钱也能活出花来,没钱不等于要过苦日子,也不见得要放弃追求那些可有可无的东西。