我在铁笼里绝食了24小时,为一个女孩画了47遍曾性侵她的人

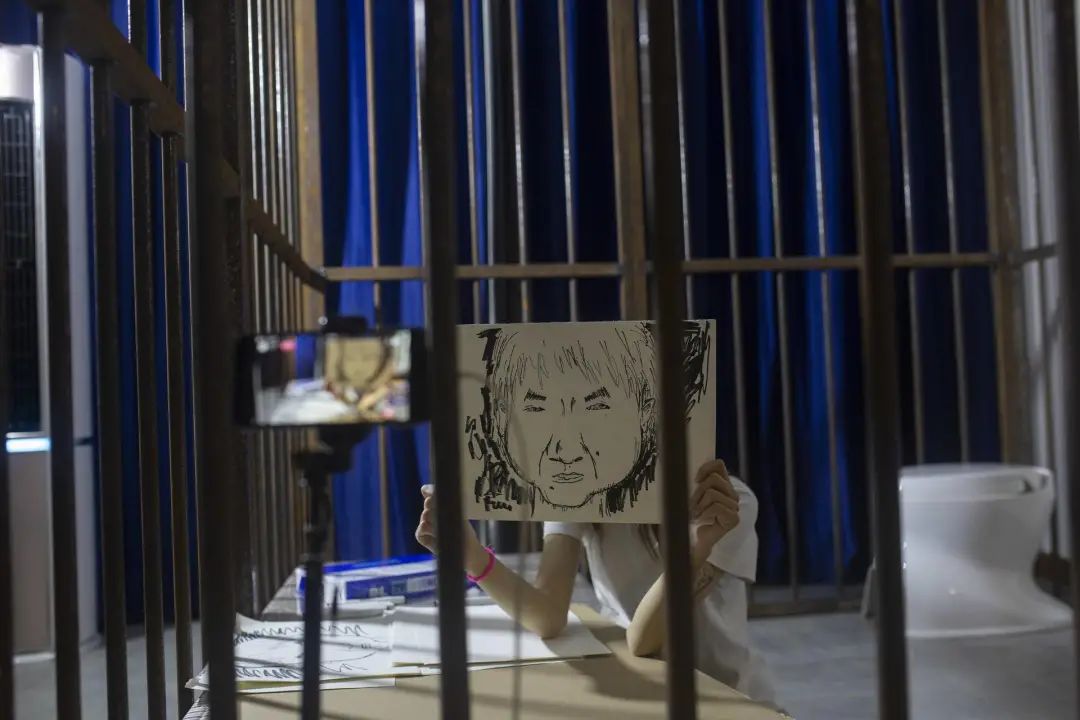

我面前是一个九平米的正方形禁闭空间,左下角一张床,右上角一个马桶,床上放着纸、笔,一瓶娃哈哈矿泉水,牢笼内外,两个摄像头、一个手机,从三个角度把笼子围剿起来,不间断地进行着直播。

没有手机、书本或者任何可供娱乐的工具,不能说话、不能吃饭,只能喝水。我要在这个笼子里呆上 24 个小时,而任务只有一个 —— 用类似刑侦画像的方式,通过他人对照片的描述和自己的想象,为五年前对花花实施性侵的知名公益人雷闯不间断画像。

这个艺术项目的名字叫做 “饥饿艺术家”(微博 @饥饿艺术家计划),执行组由四人组成:坚果兄弟、武老白、小明和郑宏彬,他们原定招募十一位在铁笼中绝食抗议的人(他们称这些人为饥饿艺术家),为另外十一个人的遭遇进行抗议。饥饿艺术家们将轮流被关进铁笼一天,按照被分配到的抗议内容和抗议方式行动,每人有 2777 元的报酬。

从本质上说,“饥饿艺术家是被雇佣的”。

上述内容是我启程去阜阳一周前,坚果兄弟转发给我的,并附上一句 “感兴趣吗?” 和一个 emoji 笑脸。按我对他的了解,绝非什么好事,但丰厚的报酬还是让我蠢蠢欲动,而直到最后,我才知道关于项目赞助人唐洁和 2777 这个数字背后的故事。

铁笼是舞台,我们被雇来饿着表演

虽然本人长期浸淫青年亚文化,已过分见多识广,但眼前的景象还是让我觉得有点不妙。

在阜阳市的一处三室一厅的民居里,四名艺术家坐在跟玄关相连的餐厅里办公,两步之遥外,一个锈迹斑斑的铁笼赫然占据了整个客厅,墙上挂着的镁光灯把苍白的光投进笼子,营造出一个怪异的舞台,笼内的女孩埋着头,将一个小小的二维码人工放大誊写到另一张 a4 纸上。笼子前是高高低低支起来的直播屏幕,时不时有几条 “这到底是在干嘛” 的弹幕飘过。

一进门是这样的情景

此时时间大约是下午六点左右,晚上七点是每天换人的时间。笼子里的女生叫做柳清,抗议的是苏州公安官方在 “苏城码” App 中试推行 “苏城文明码” 的事情。委托人是苏州人 Grace,Ta 对这个用具体数值去衡量市民文明程度的决定感到不理解和不适。

此时,来自武汉鲁磨路的柳清正用手绘二维码的方式,一笔一划地感受着苏州市民的愤怒,旁边的策划者告诉我,有一张二维码已经被成功地扫了出来。

客厅里弥漫着一股甲醛的味道,令人头脑发晕,四位执行者看起来都有点手忙脚乱,坚果让我去厨房拿点东西吃。

“但要去外面吃,这个太香了”,他向柳清那边抬了抬眉毛,柳清还是那么一丝不苟,但眼神已经涣散了。

我只好坐在楼道里的鞋架上吃饭,下一位接力的冯瀚辰在楼道里点燃了入狱前的最后一支烟,并拨了一通电话,鉴于我一直有偷听别人说话的爱好,更何况对方的声音响彻了整个楼道,我大概听到了这样的对话:

“我爱你”

“我更爱你”

“我更更更爱你”

行吧,我冷笑一声,但心里已经有点嫉妒了,同时打开了微信试图找一位明天我进去前能打一通最后的电话,为这不理智的一切增添一丝悲壮气氛的人,未果。

十分钟后,冯瀚辰做完了最后一项准备 —— 刷牙,他站在笼子前,接受了一次简短的采访,第一个问题是,你是否是自愿参加饥饿艺术家项目的?这就像大型手术前的知情同意书,一般情况下,除了在同意处打钩之外也没什么选择了。

还是陷入了细节

入狱当天的中午,当武老白把汉堡王外卖递给我时,满脸难以置信,“你就吃这个?” 他问,而令他更加崩溃的是,三个小时之后,我又点了一份肯德基。

我知道他什么意思,铁笼的马桶根本就是一个套着塑料袋的足浴盆,几步之外的餐桌上他们在噼里啪啦地打字,即便可以给自己围一圈黑布,你也绝不会认为在这群人(以及摄像头)的眼皮底下上厕所是什么放松的体验。

我背后就是马桶,铁笼里有块黑布,上厕所前你可以把自己围起来

小明提醒我,当天上午基本不要吃什么东西,只能喝热水,“你不会想要在笼子里拉屎”,他们用严肃的语气告诫我。

饥饿和对排泄问题的焦虑相互拉锯着,成了我入狱准备时唯一在意的事,我甚至都放弃了临时抱佛脚的速写练习,整个上午几乎都在厕所里呆着,试图拉空自己。

“其实也还好,至少不会有什么声音” 出狱的柳清安慰我,“那个袋子巨大,而且有很多褶皱,那个尿会顺着褶皱蜿蜒而下,下下下下下,甚至都无法到底”,她随便用手指划着圈圈,毫无物理依据地示意着尿的流向。

我对柳清的耐心解释表示感激,没想到好不容易能当一回艺术家,脑子里还是对屎尿屁挥之不去的焦虑,人类果然还是被括约肌所支配的,想到这点,我惭愧地抱住了头。

用刑侦照片认识雷闯

花花是在 2018 年 7 月 23 日发长文指责知名公益人、乙肝歧视斗士、“亿友公益” 创始人雷闯性侵的,之所以再次抗议,是因为在今年的 9 月 6 号,花花接到了多通骚扰电话,使用了变声器的陌生男子们对她不断进行着 “雷闯说你是个二手货”、“你一百二十多斤,有男的上你是你的殊荣”、“要你当时不报警,现在又来反咬一口” 的羞辱和辱骂。

被性侵多年后,花花依然在被骚扰,可曾说自己会去自首的雷闯却从未履行他的承诺。于是花花委托我进行抗议,并写下了抗议词:在雷闯付出真实代价前,以永远记住伤害的方式抗议遗忘。

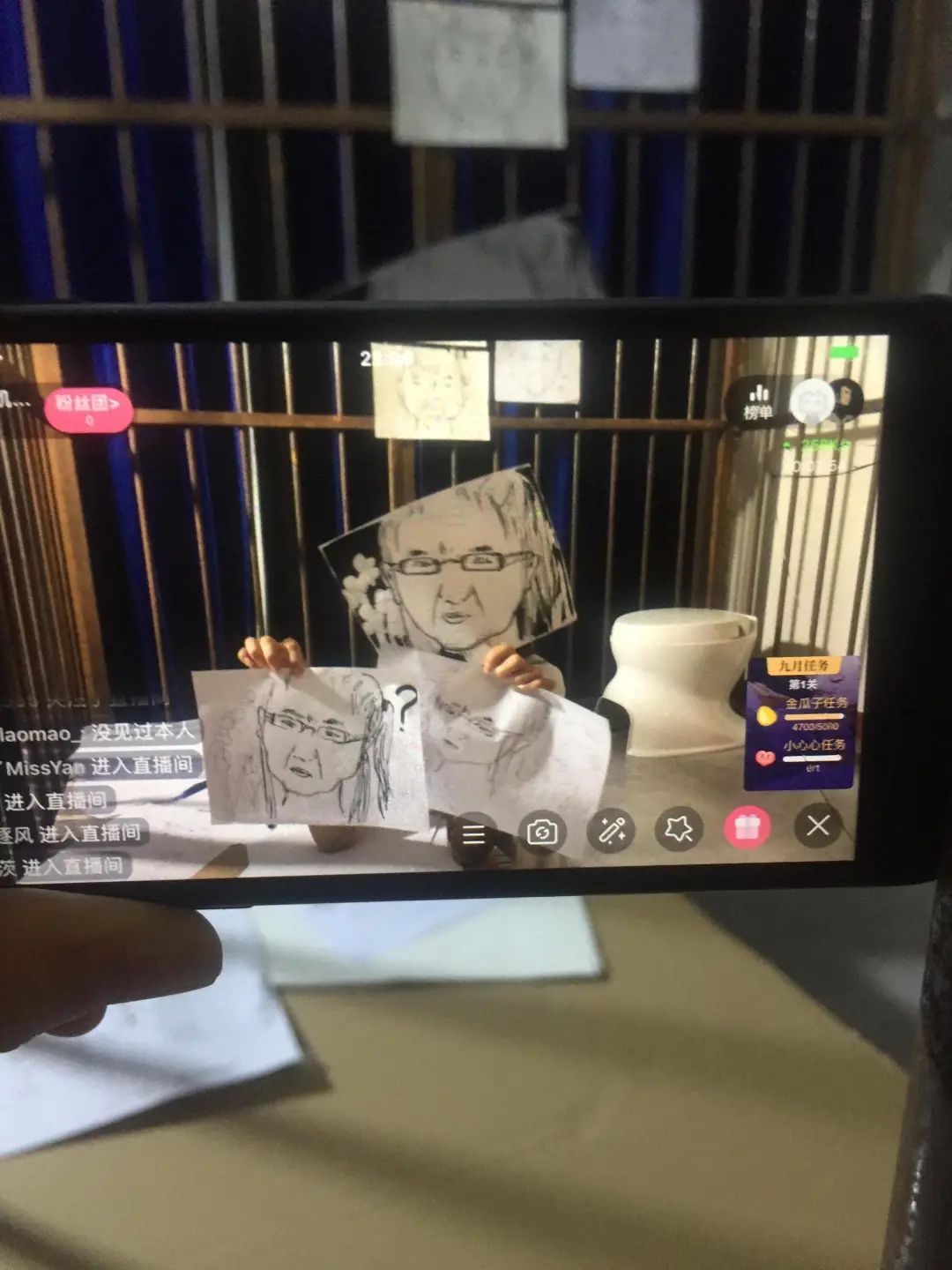

铁门关上,大家各自找了一张雷闯不同时期的照片,轮流给我描述,在不断的重复中,我似乎已经了解雷闯的五官特征,开始努力地画出他的情态。

阿喵:“雷闯带着草帽,一条带子系在下巴上,瘪着嘴憨厚微笑着”

小明:“雷闯梳着一个刘欢一样的头发,侧着头,一手拿着火车票,照片是从下向上照的,他穿着一个带领子的普蓝色衬衫,背后是火车站的楼梯和砖墙。”

坚果:“他梳着两个垂下来的麻花辫,一手比耶,笑着,头发中分,一边的头发掉下来了几缕。”

柳清: “他的脸又方又圆,但大致是圆的,下巴就像接上去的一样,法令纹极重,嘴边的两块肌肉的边缘让我想起干瘪的橘子,嘴的形状像被蛰的梁朝伟,只是按比例缩小版。”

郑宏彬:“他梳着一个马尾辫,微微歪头,眉头微皱,好像是在想事儿。”

我没有系统地学过画画,说自己会其实有很大的吹牛成分,但我还是找到了顺手的方式:先把雷闯的大致形象画在一张比扑克牌稍大的小稿上,着重表现他的特点,再一遍一遍地消化大家给我的那些比较主观的描述,比如 “看起来很自信”、“像个好人” 或者 “也可能不是好人只是笑里藏刀”。

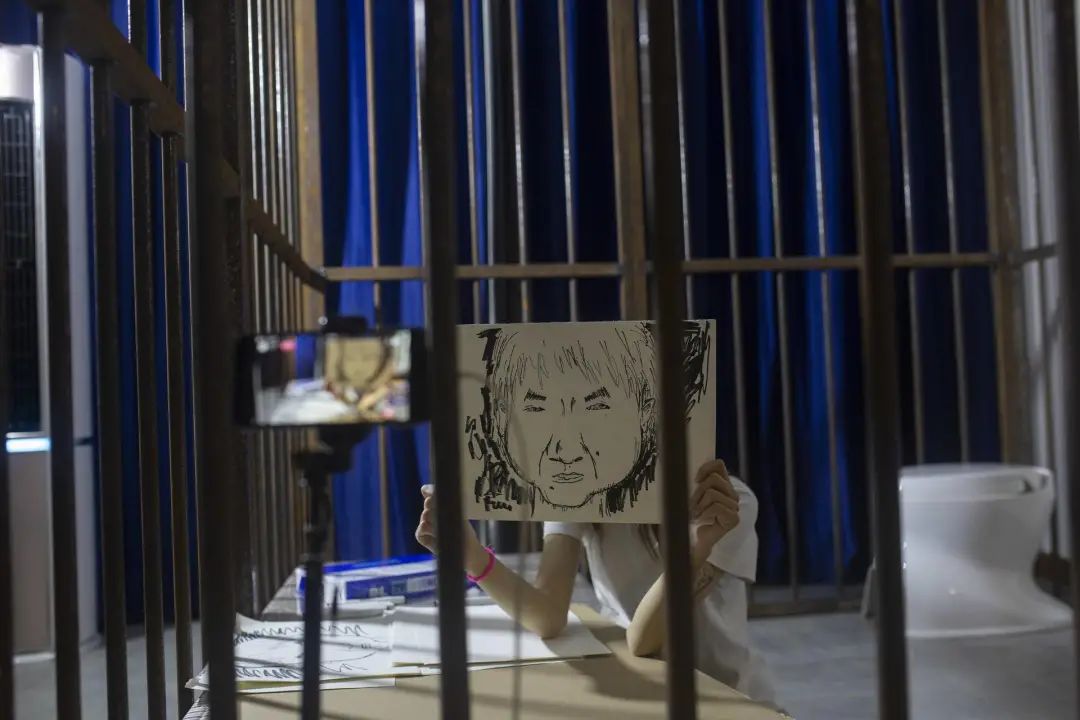

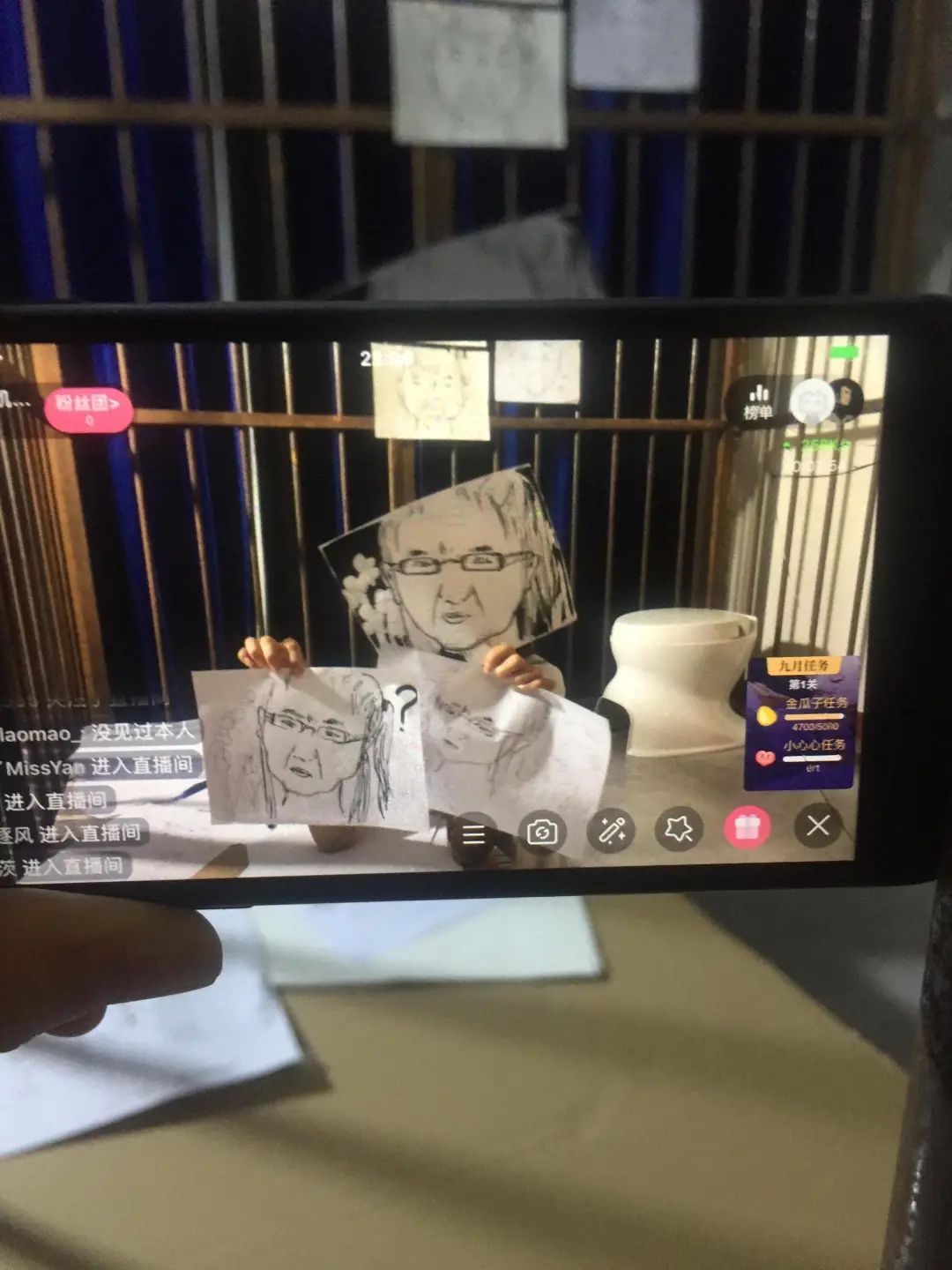

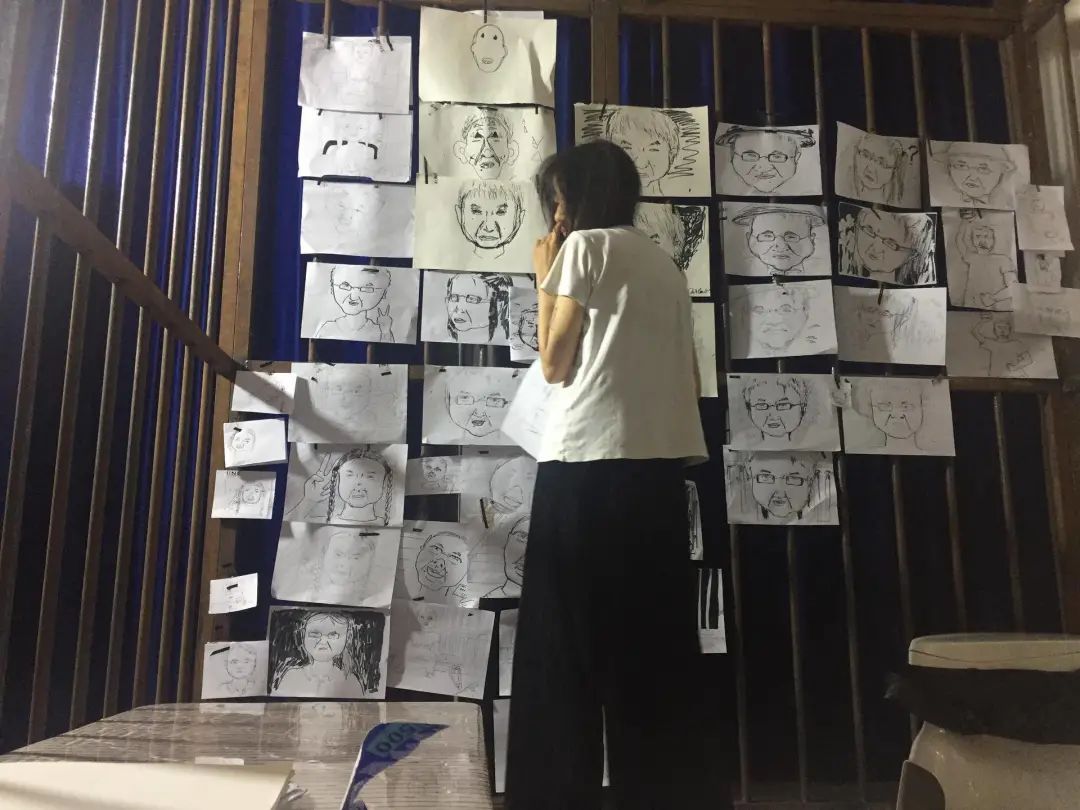

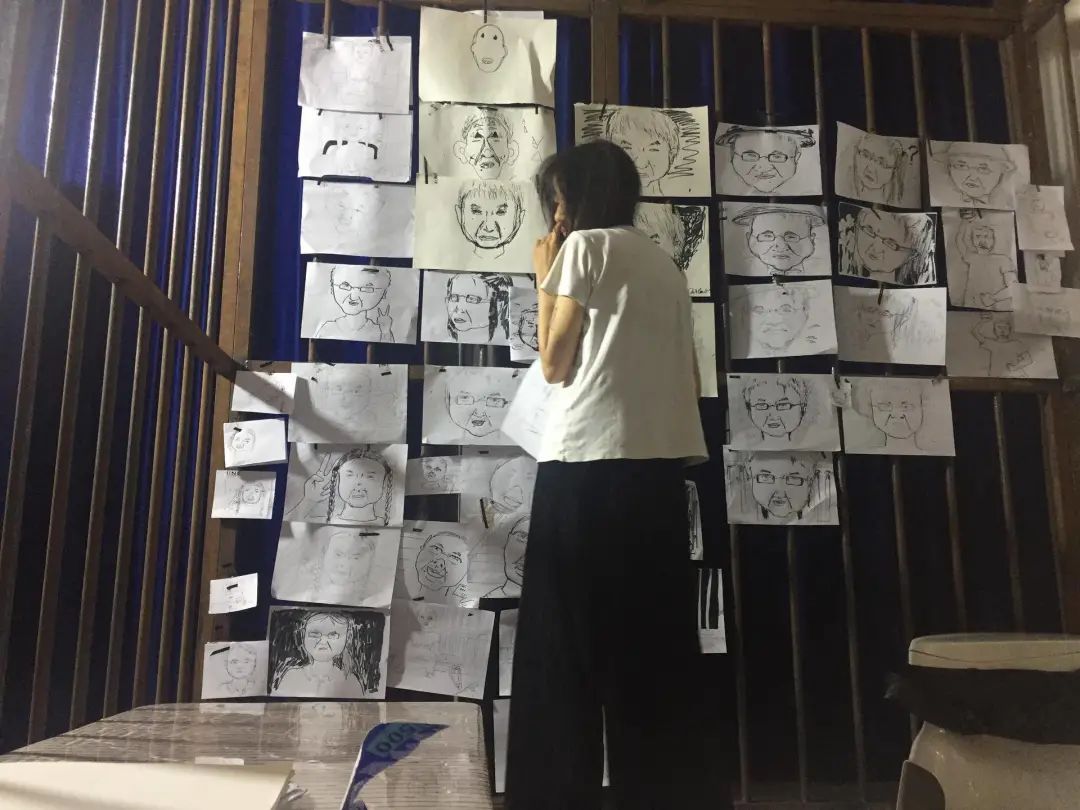

每画完一张照片,我就将它贴在笼子上,渐渐贴满了一整面墙,夜晚,我坐在床上看二十余幅面目逐渐清晰的雷闯时,突然有一种很奇异的感觉:当大家给我描述他们心中的雷闯时,总是不可避免地加上一些带着感性的主观印象,当这些印象足够多时,就拼凑成了对于一个人完整的想象,再加上照片的时间跨度够大,我甚至能大体想象到雷闯的经历和变迁。

雷闯曾经梳着长发,在大多数情况下会把头发梳成一个低低的马尾,但极偶尔时,他会把长发编成两个一左一右的麻花辫,这个造型不多见,可见他的内心并不像他的穿衣风格那样低调,后来,年岁渐长,剃成了极短的板寸。雷闯应该有很多听起来很积极的爱好,比如旅游,很多照片都是标准的景点留念照,或者手握车票的火车站留影,雷闯只喜欢穿那几种样式的衣服,比如纯色带领衬衫,他大约拥有过三副眼镜,全是细细的长方形黑框,区别只在于是半框或是全框。

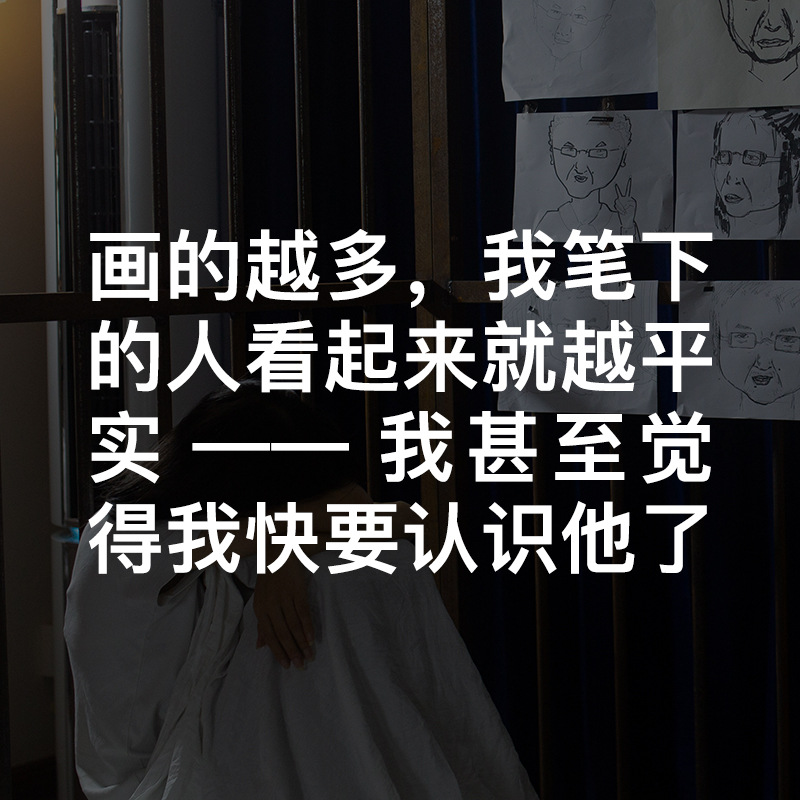

对雷闯的种种妖魔化想象在逐渐消散,如果用嫉恶如仇的成见去描绘他,最终的画像只会更加离题千里、面目全非,画的越多,我笔下的人看起来就越平凡 —— 我甚至觉得我快要认识他了。

在来到这里之前,坚果向我解释,在这个项目中,最基本的关系,是雇佣关系,因此,抗议者应尽可能地离抗议的事件够远,这个雇佣关系才会更纯粹。

我不是花花,我没有见过雷闯,我甚至不会画画,我被雇来在笼中替他人痛苦 —— 准确地说,我不可能完全理解他人,我只是站在一个足够遥远的立场上,用不适的生理感受和不间断的徒劳画像,去表演 “永远记住伤害” 的字面含义,并注定不恰当地充当着他人曾遭受过的痛苦的喻体。

这是一场绝不掺杂自我的艺术表达:在雷闯画像的包围中不停地想象雷闯,体会一种根本不知道刚刚完成的那张画有没有比上一张更像的迷茫,但令当时的我毫无察觉的是,这样的状态也许无意中与花花建立了一种令人心碎的联系。饥饿、不适和窘迫是组成这场隐喻的充要条件,铁笼是舞台,24 小时是期限,我在笼子里忍不住提醒自己,真实事件所带来的痛苦往往没有期限。

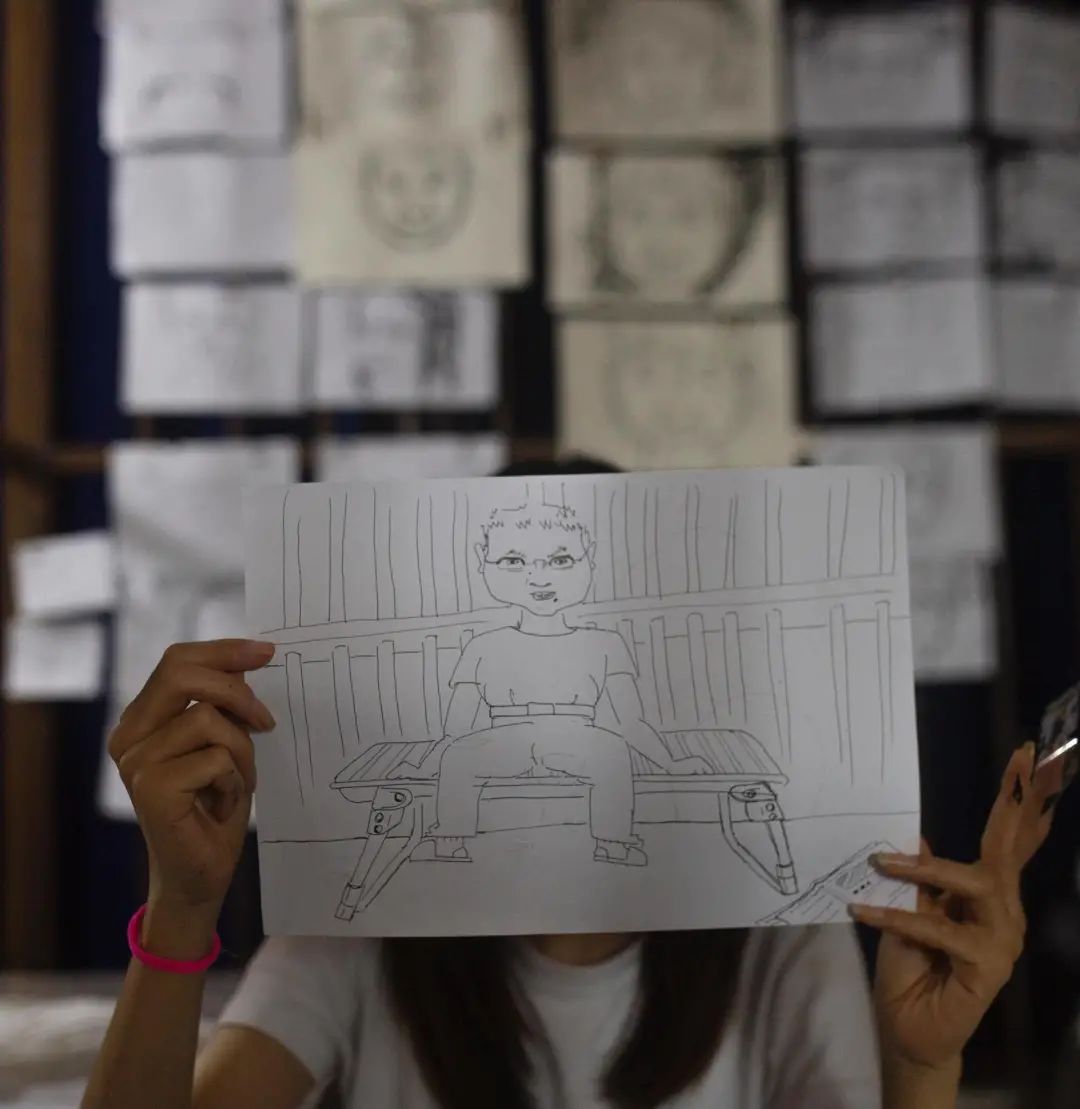

渐渐地,我甚至觉得自己真的掌握了雷闯面孔的精髓,没人给我描述的时候,我会完全根据自己的想象为他画像,当我从笼子里向外端详整个客厅时,我想象雷闯就坐在沙发旁边的脚凳上、想象雷闯身处于这个笼子里,坐在马桶或者行军床上,我猜想他就算进了笼子,也会带着沉稳的微笑。

我的想象作品:雷闯在笼子里

第二天,郑宏斌看见我创作的一张雷闯后,发出了惊呼,“跟真雷闯长得一模一样”,之后再根据他人的描述绘画时,他只用 “太灵魂画师了” 来形容。

饿的人较容易生气

出狱前的几个小时是最煎熬的,我没有手表,也不能说话,只能通过餐厅里的人在做什么来推测时间,实际上,身体代谢速度非常快的我早上起来的时候已经开始感到晕眩。

临近中午时,有人开始在铁笼外来回踱步给我拍照,在终于适应了监控摄像后,我在饥饿中被咔嚓咔嚓的、更带有意图的快门激怒了,虽然拍照本来就是项目的一部分,但我总觉得,在我显得比较痛苦时,快门声就会更亢奋地响起,拍摄者像是在用武器瞄准我,将我的难受和墙上的画都看做构图的一部分。

我把头埋在膝盖里,用回避表达不合作,并默默数着分秒提醒自己,饥饿、不知几点钟的煎熬和被镜头侵犯的感受都是素材,我要利用它们模拟他人的痛苦,从这个角度来说,这些感受是项目中最重要的部分。

累了

真正知道我自己快要出去的时候,是下一任狱友阿喵在笼子前拍照时。我成了照片的背景,所有人的注意力马上从我身上撤离了。我从阿喵脸上表情的紧张程度来推测剩下的时间。

“我到底吃不吃午饭啊?” 阿喵问其他几个人。

“别吃了”,他们说。

“但是我饿,” 阿喵好像在做一个很难的决定,“虽然也不是特别饿,但我怕我进去立马饿。”

7 点快到了,所有人开始又新一轮的手忙脚乱,阿喵去上厕所、刷牙、打电话,艺术家们忙着想阿喵抗议的方式,郑宏斌甚至播了个电话,问一位正在坐车的朋友的意见。那一刻,我非常害怕万一他们想不出来,会假装七点没到,把我一直关在笼子里。这时,小明走了过来,提醒我还有半个小时的时间,她让我将贴在笼子上的画像一张一张揭下来。

开锁了,我转身收拾马桶里的塑料袋,在摄像头面前拖着自己的排泄物令我有点手足无措,但在意识到自己终于可以说话的一瞬间之后我已经不在乎了,“操”,这是我的第一句话,感情充沛、声情并茂,紧接着是第二句: “操操操操操操操”。

大家在七手八脚地替换着牢笼里的东西,我走出来,把那摞雷闯放在了客厅的沙发上,“再见!” 我心想,我很清楚的是,我完全不想去查查真的雷闯长什么样。

附 · 2777 元背后的故事

饥饿艺术家发起人的名字叫唐洁,家住安徽省阜阳,她的丈夫葛林林曾与阜阳房地产商人褚安江有过私人矛盾。原因是在 2015 年,褚安江因地租纠纷辱骂了葛林林的父亲,这导致了他们的两次争吵(一次是在某酒吧,一次是通过电话),唐洁说,褚安江在阜阳认识很多关键人物,出于报复,他诬告葛林林涉黑,2018 年 8 月 25 日,葛林林入狱,被判 22 年监禁。

四天后,唐洁的一位朋友借着举报葛林林的名义,与褚安江等人约在阜阳山水间茶坊聊天,并偷偷录下交谈的内容,录音中,褚安江说:

“我花2000万买葛林林坐牢20年。”

换算下来,一天大约要花 2777 元。

褚安江以这个价格买了葛林林 20 年的牢狱,唐洁则用同样的价格雇佣了十一人,一人为发生过的一种不公抗议。

我面前是一个九平米的正方形禁闭空间,左下角一张床,右上角一个马桶,床上放着纸、笔,一瓶娃哈哈矿泉水,牢笼内外,两个摄像头、一个手机,从三个角度把笼子围剿起来,不间断地进行着直播。

没有手机、书本或者任何可供娱乐的工具,不能说话、不能吃饭,只能喝水。我要在这个笼子里呆上 24 个小时,而任务只有一个 —— 用类似刑侦画像的方式,通过他人对照片的描述和自己的想象,为五年前对花花实施性侵的知名公益人雷闯不间断画像。

这个艺术项目的名字叫做 “饥饿艺术家”(微博 @饥饿艺术家计划),执行组由四人组成:坚果兄弟、武老白、小明和郑宏彬,他们原定招募十一位在铁笼中绝食抗议的人(他们称这些人为饥饿艺术家),为另外十一个人的遭遇进行抗议。饥饿艺术家们将轮流被关进铁笼一天,按照被分配到的抗议内容和抗议方式行动,每人有 2777 元的报酬。

从本质上说,“饥饿艺术家是被雇佣的”。

上述内容是我启程去阜阳一周前,坚果兄弟转发给我的,并附上一句 “感兴趣吗?” 和一个 emoji 笑脸。按我对他的了解,绝非什么好事,但丰厚的报酬还是让我蠢蠢欲动,而直到最后,我才知道关于项目赞助人唐洁和 2777 这个数字背后的故事。

铁笼是舞台,我们被雇来饿着表演

虽然本人长期浸淫青年亚文化,已过分见多识广,但眼前的景象还是让我觉得有点不妙。

在阜阳市的一处三室一厅的民居里,四名艺术家坐在跟玄关相连的餐厅里办公,两步之遥外,一个锈迹斑斑的铁笼赫然占据了整个客厅,墙上挂着的镁光灯把苍白的光投进笼子,营造出一个怪异的舞台,笼内的女孩埋着头,将一个小小的二维码人工放大誊写到另一张 a4 纸上。笼子前是高高低低支起来的直播屏幕,时不时有几条 “这到底是在干嘛” 的弹幕飘过。

一进门是这样的情景

此时时间大约是下午六点左右,晚上七点是每天换人的时间。笼子里的女生叫做柳清,抗议的是苏州公安官方在 “苏城码” App 中试推行 “苏城文明码” 的事情。委托人是苏州人 Grace,Ta 对这个用具体数值去衡量市民文明程度的决定感到不理解和不适。

此时,来自武汉鲁磨路的柳清正用手绘二维码的方式,一笔一划地感受着苏州市民的愤怒,旁边的策划者告诉我,有一张二维码已经被成功地扫了出来。

客厅里弥漫着一股甲醛的味道,令人头脑发晕,四位执行者看起来都有点手忙脚乱,坚果让我去厨房拿点东西吃。

“但要去外面吃,这个太香了”,他向柳清那边抬了抬眉毛,柳清还是那么一丝不苟,但眼神已经涣散了。

我只好坐在楼道里的鞋架上吃饭,下一位接力的冯瀚辰在楼道里点燃了入狱前的最后一支烟,并拨了一通电话,鉴于我一直有偷听别人说话的爱好,更何况对方的声音响彻了整个楼道,我大概听到了这样的对话:

“我爱你”

“我更爱你”

“我更更更爱你”

行吧,我冷笑一声,但心里已经有点嫉妒了,同时打开了微信试图找一位明天我进去前能打一通最后的电话,为这不理智的一切增添一丝悲壮气氛的人,未果。

十分钟后,冯瀚辰做完了最后一项准备 —— 刷牙,他站在笼子前,接受了一次简短的采访,第一个问题是,你是否是自愿参加饥饿艺术家项目的?这就像大型手术前的知情同意书,一般情况下,除了在同意处打钩之外也没什么选择了。

还是陷入了细节

入狱当天的中午,当武老白把汉堡王外卖递给我时,满脸难以置信,“你就吃这个?” 他问,而令他更加崩溃的是,三个小时之后,我又点了一份肯德基。

我知道他什么意思,铁笼的马桶根本就是一个套着塑料袋的足浴盆,几步之外的餐桌上他们在噼里啪啦地打字,即便可以给自己围一圈黑布,你也绝不会认为在这群人(以及摄像头)的眼皮底下上厕所是什么放松的体验。

我背后就是马桶,铁笼里有块黑布,上厕所前你可以把自己围起来

小明提醒我,当天上午基本不要吃什么东西,只能喝热水,“你不会想要在笼子里拉屎”,他们用严肃的语气告诫我。

饥饿和对排泄问题的焦虑相互拉锯着,成了我入狱准备时唯一在意的事,我甚至都放弃了临时抱佛脚的速写练习,整个上午几乎都在厕所里呆着,试图拉空自己。

“其实也还好,至少不会有什么声音” 出狱的柳清安慰我,“那个袋子巨大,而且有很多褶皱,那个尿会顺着褶皱蜿蜒而下,下下下下下,甚至都无法到底”,她随便用手指划着圈圈,毫无物理依据地示意着尿的流向。

我对柳清的耐心解释表示感激,没想到好不容易能当一回艺术家,脑子里还是对屎尿屁挥之不去的焦虑,人类果然还是被括约肌所支配的,想到这点,我惭愧地抱住了头。

用刑侦照片认识雷闯

花花是在 2018 年 7 月 23 日发长文指责知名公益人、乙肝歧视斗士、“亿友公益” 创始人雷闯性侵的,之所以再次抗议,是因为在今年的 9 月 6 号,花花接到了多通骚扰电话,使用了变声器的陌生男子们对她不断进行着 “雷闯说你是个二手货”、“你一百二十多斤,有男的上你是你的殊荣”、“要你当时不报警,现在又来反咬一口” 的羞辱和辱骂。

被性侵多年后,花花依然在被骚扰,可曾说自己会去自首的雷闯却从未履行他的承诺。于是花花委托我进行抗议,并写下了抗议词:在雷闯付出真实代价前,以永远记住伤害的方式抗议遗忘。

铁门关上,大家各自找了一张雷闯不同时期的照片,轮流给我描述,在不断的重复中,我似乎已经了解雷闯的五官特征,开始努力地画出他的情态。

阿喵:“雷闯带着草帽,一条带子系在下巴上,瘪着嘴憨厚微笑着”

小明:“雷闯梳着一个刘欢一样的头发,侧着头,一手拿着火车票,照片是从下向上照的,他穿着一个带领子的普蓝色衬衫,背后是火车站的楼梯和砖墙。”

坚果:“他梳着两个垂下来的麻花辫,一手比耶,笑着,头发中分,一边的头发掉下来了几缕。”

柳清: “他的脸又方又圆,但大致是圆的,下巴就像接上去的一样,法令纹极重,嘴边的两块肌肉的边缘让我想起干瘪的橘子,嘴的形状像被蛰的梁朝伟,只是按比例缩小版。”

郑宏彬:“他梳着一个马尾辫,微微歪头,眉头微皱,好像是在想事儿。”

我没有系统地学过画画,说自己会其实有很大的吹牛成分,但我还是找到了顺手的方式:先把雷闯的大致形象画在一张比扑克牌稍大的小稿上,着重表现他的特点,再一遍一遍地消化大家给我的那些比较主观的描述,比如 “看起来很自信”、“像个好人” 或者 “也可能不是好人只是笑里藏刀”。

每画完一张照片,我就将它贴在笼子上,渐渐贴满了一整面墙,夜晚,我坐在床上看二十余幅面目逐渐清晰的雷闯时,突然有一种很奇异的感觉:当大家给我描述他们心中的雷闯时,总是不可避免地加上一些带着感性的主观印象,当这些印象足够多时,就拼凑成了对于一个人完整的想象,再加上照片的时间跨度够大,我甚至能大体想象到雷闯的经历和变迁。

雷闯曾经梳着长发,在大多数情况下会把头发梳成一个低低的马尾,但极偶尔时,他会把长发编成两个一左一右的麻花辫,这个造型不多见,可见他的内心并不像他的穿衣风格那样低调,后来,年岁渐长,剃成了极短的板寸。雷闯应该有很多听起来很积极的爱好,比如旅游,很多照片都是标准的景点留念照,或者手握车票的火车站留影,雷闯只喜欢穿那几种样式的衣服,比如纯色带领衬衫,他大约拥有过三副眼镜,全是细细的长方形黑框,区别只在于是半框或是全框。

对雷闯的种种妖魔化想象在逐渐消散,如果用嫉恶如仇的成见去描绘他,最终的画像只会更加离题千里、面目全非,画的越多,我笔下的人看起来就越平凡 —— 我甚至觉得我快要认识他了。

在来到这里之前,坚果向我解释,在这个项目中,最基本的关系,是雇佣关系,因此,抗议者应尽可能地离抗议的事件够远,这个雇佣关系才会更纯粹。

我不是花花,我没有见过雷闯,我甚至不会画画,我被雇来在笼中替他人痛苦 —— 准确地说,我不可能完全理解他人,我只是站在一个足够遥远的立场上,用不适的生理感受和不间断的徒劳画像,去表演 “永远记住伤害” 的字面含义,并注定不恰当地充当着他人曾遭受过的痛苦的喻体。

这是一场绝不掺杂自我的艺术表达:在雷闯画像的包围中不停地想象雷闯,体会一种根本不知道刚刚完成的那张画有没有比上一张更像的迷茫,但令当时的我毫无察觉的是,这样的状态也许无意中与花花建立了一种令人心碎的联系。饥饿、不适和窘迫是组成这场隐喻的充要条件,铁笼是舞台,24 小时是期限,我在笼子里忍不住提醒自己,真实事件所带来的痛苦往往没有期限。

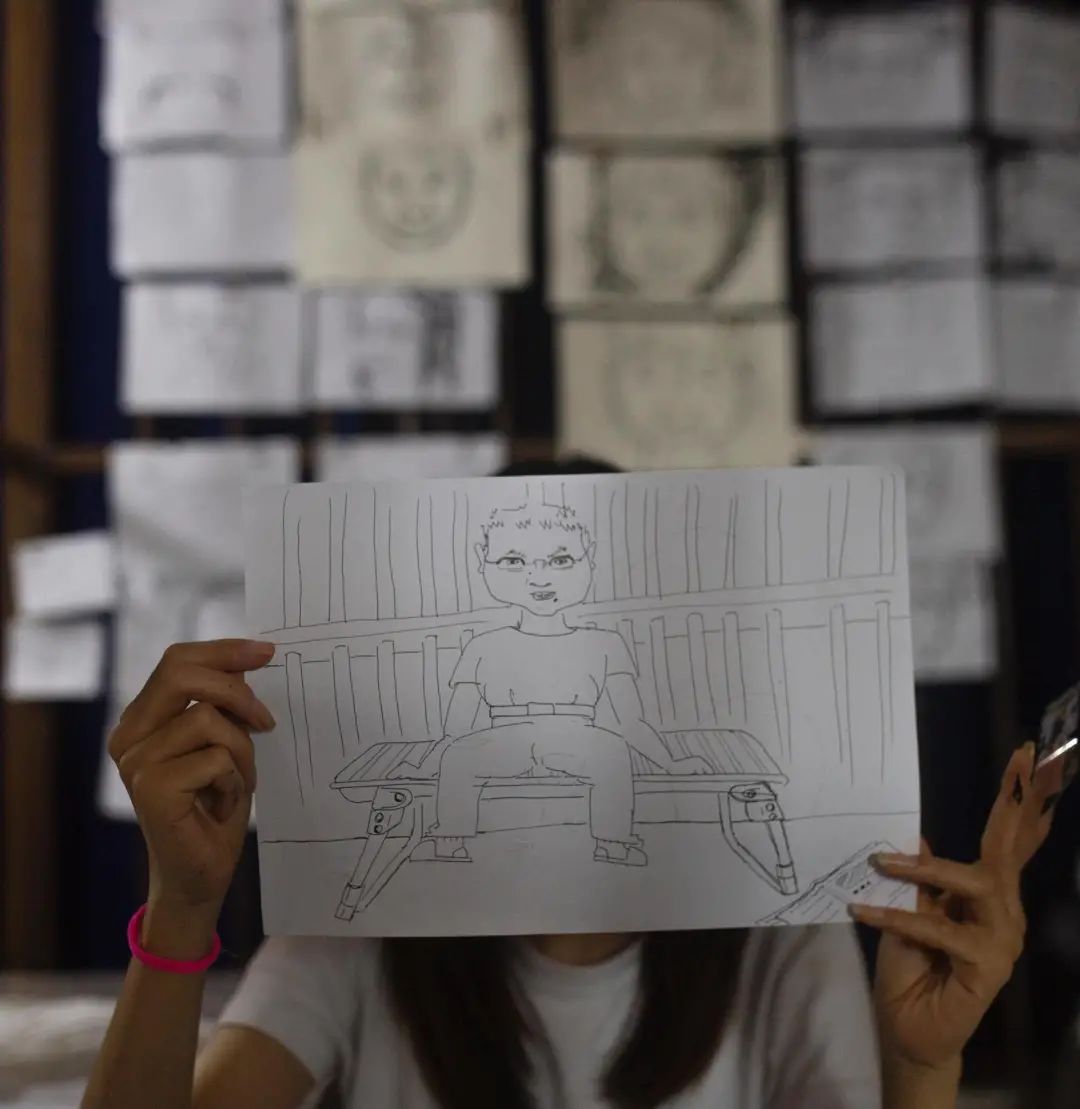

渐渐地,我甚至觉得自己真的掌握了雷闯面孔的精髓,没人给我描述的时候,我会完全根据自己的想象为他画像,当我从笼子里向外端详整个客厅时,我想象雷闯就坐在沙发旁边的脚凳上、想象雷闯身处于这个笼子里,坐在马桶或者行军床上,我猜想他就算进了笼子,也会带着沉稳的微笑。

我的想象作品:雷闯在笼子里

第二天,郑宏斌看见我创作的一张雷闯后,发出了惊呼,“跟真雷闯长得一模一样”,之后再根据他人的描述绘画时,他只用 “太灵魂画师了” 来形容。

饿的人较容易生气

出狱前的几个小时是最煎熬的,我没有手表,也不能说话,只能通过餐厅里的人在做什么来推测时间,实际上,身体代谢速度非常快的我早上起来的时候已经开始感到晕眩。

临近中午时,有人开始在铁笼外来回踱步给我拍照,在终于适应了监控摄像后,我在饥饿中被咔嚓咔嚓的、更带有意图的快门激怒了,虽然拍照本来就是项目的一部分,但我总觉得,在我显得比较痛苦时,快门声就会更亢奋地响起,拍摄者像是在用武器瞄准我,将我的难受和墙上的画都看做构图的一部分。

我把头埋在膝盖里,用回避表达不合作,并默默数着分秒提醒自己,饥饿、不知几点钟的煎熬和被镜头侵犯的感受都是素材,我要利用它们模拟他人的痛苦,从这个角度来说,这些感受是项目中最重要的部分。

累了

真正知道我自己快要出去的时候,是下一任狱友阿喵在笼子前拍照时。我成了照片的背景,所有人的注意力马上从我身上撤离了。我从阿喵脸上表情的紧张程度来推测剩下的时间。

“我到底吃不吃午饭啊?” 阿喵问其他几个人。

“别吃了”,他们说。

“但是我饿,” 阿喵好像在做一个很难的决定,“虽然也不是特别饿,但我怕我进去立马饿。”

7 点快到了,所有人开始又新一轮的手忙脚乱,阿喵去上厕所、刷牙、打电话,艺术家们忙着想阿喵抗议的方式,郑宏斌甚至播了个电话,问一位正在坐车的朋友的意见。那一刻,我非常害怕万一他们想不出来,会假装七点没到,把我一直关在笼子里。这时,小明走了过来,提醒我还有半个小时的时间,她让我将贴在笼子上的画像一张一张揭下来。

开锁了,我转身收拾马桶里的塑料袋,在摄像头面前拖着自己的排泄物令我有点手足无措,但在意识到自己终于可以说话的一瞬间之后我已经不在乎了,“操”,这是我的第一句话,感情充沛、声情并茂,紧接着是第二句: “操操操操操操操”。

大家在七手八脚地替换着牢笼里的东西,我走出来,把那摞雷闯放在了客厅的沙发上,“再见!” 我心想,我很清楚的是,我完全不想去查查真的雷闯长什么样。

附 · 2777 元背后的故事

饥饿艺术家发起人的名字叫唐洁,家住安徽省阜阳,她的丈夫葛林林曾与阜阳房地产商人褚安江有过私人矛盾。原因是在 2015 年,褚安江因地租纠纷辱骂了葛林林的父亲,这导致了他们的两次争吵(一次是在某酒吧,一次是通过电话),唐洁说,褚安江在阜阳认识很多关键人物,出于报复,他诬告葛林林涉黑,2018 年 8 月 25 日,葛林林入狱,被判 22 年监禁。

四天后,唐洁的一位朋友借着举报葛林林的名义,与褚安江等人约在阜阳山水间茶坊聊天,并偷偷录下交谈的内容,录音中,褚安江说:

“我花2000万买葛林林坐牢20年。”

换算下来,一天大约要花 2777 元。

褚安江以这个价格买了葛林林 20 年的牢狱,唐洁则用同样的价格雇佣了十一人,一人为发生过的一种不公抗议。