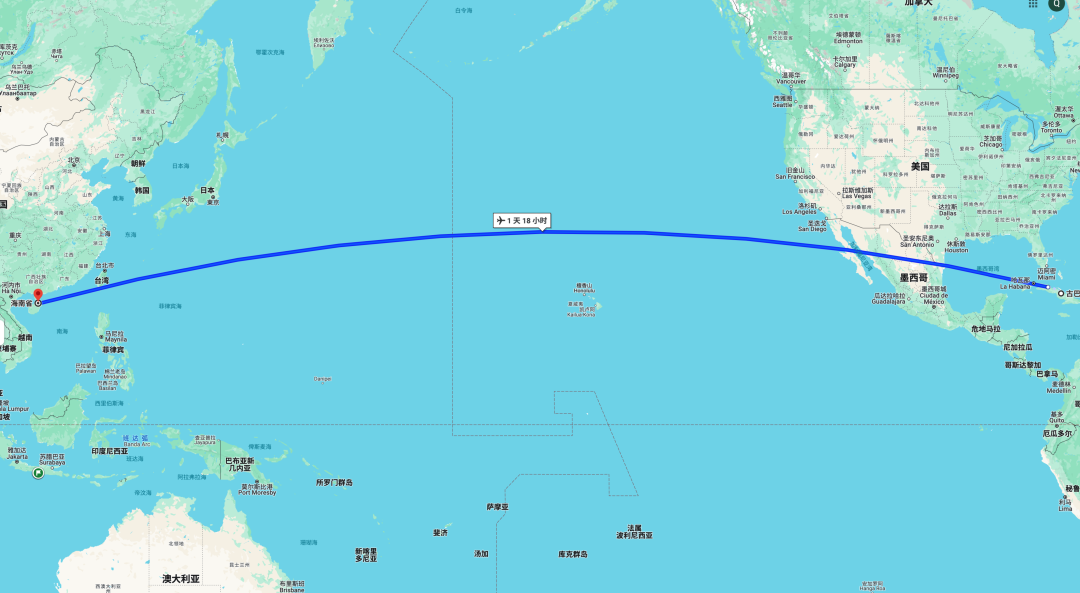

海南治好了我的古巴乡愁

热带海岛是一种感觉

从古巴领到岛服

天气好的日子里,哈瓦那临街的居民房常常门户大开,门口总有一两个大爷坐在门槛或小板凳上,戴着一顶宽檐草帽,穿着白色古巴领衬衫,满脸皱纹,端着一小杯浓度爆表的古巴咖啡,或者抽一支雪茄,在屋檐下乘凉。哈瓦那八月的中午,流浪狗都要中暑,只有咖啡、雪茄和加冰的朗姆酒让人保持清醒。

图源whensheroams.com

来到古巴的人很难不带走一件这个画面里的古巴衬衫,找一辆闪闪发亮的老爷车拍张照。这款带有繁复刺绣的宽领衬衫有一个本地名字,叫做 Guayabera,相传它起源于古巴中部的圣斯皮里图市,最初身前好几个口袋的设计是为了方便果农摘取番石榴的时候塞到兜里。再后来,摒弃了刺绣,留下的古巴领成了衬衫界大拿。

带不走还可以网购,9100+ 的选择|图源 FARFETCH

海南人也有自己的“岛服”,款式设计和类似夏威夷衬衫的某个版本,但高度同质化的的椰子树印花却很难代表海南多元热带的精髓:在海南能吃上的水果少说也有一二十种。

穿上一件“岛服”,花上 10 块买一个现杀椰青,你感觉是不是太游客了?衣服上的椰子和手里的椰子都只是一种廉价的消费符号?但说不定你穿在身上的正好是此时漂泊在外的海南年轻人的身份认同。

必须加糖的不精品咖啡

这次出发海南是因为我对本地咖啡早有耳闻。对于被卷生卷死的中国精品咖啡宠坏的朋友(比如我本人),大概很难想象在海南万宁兴隆这么一个养老胜地,咖啡馆浓度基本可以对标上海徐汇区。

图源:视频号“海南好莱屋”直播画面

然而海南普通人的咖啡才不是讲精致花果香的埃塞手冲,更不是杯测 90+ 的微批次巴拿马瑰夏。在咖啡的价格和功能上,15 块一杯的海南咖啡和瑞幸达成了一致。海南传统的咖啡炒制工艺叫“炭烧”,一听就知道,在这样的咖啡文化里讨论一爆二爆深烘浅烘没有意义。

咖啡鸡也很震撼

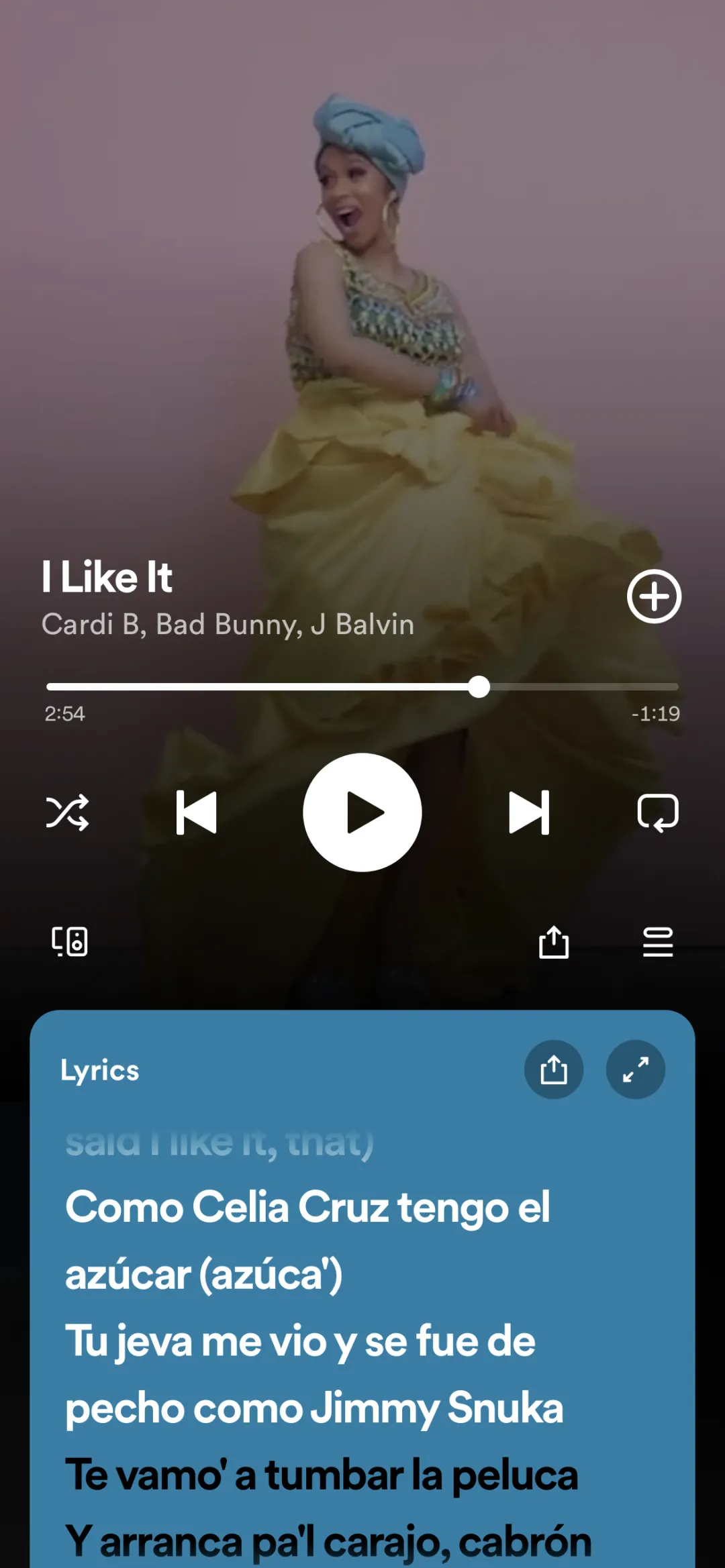

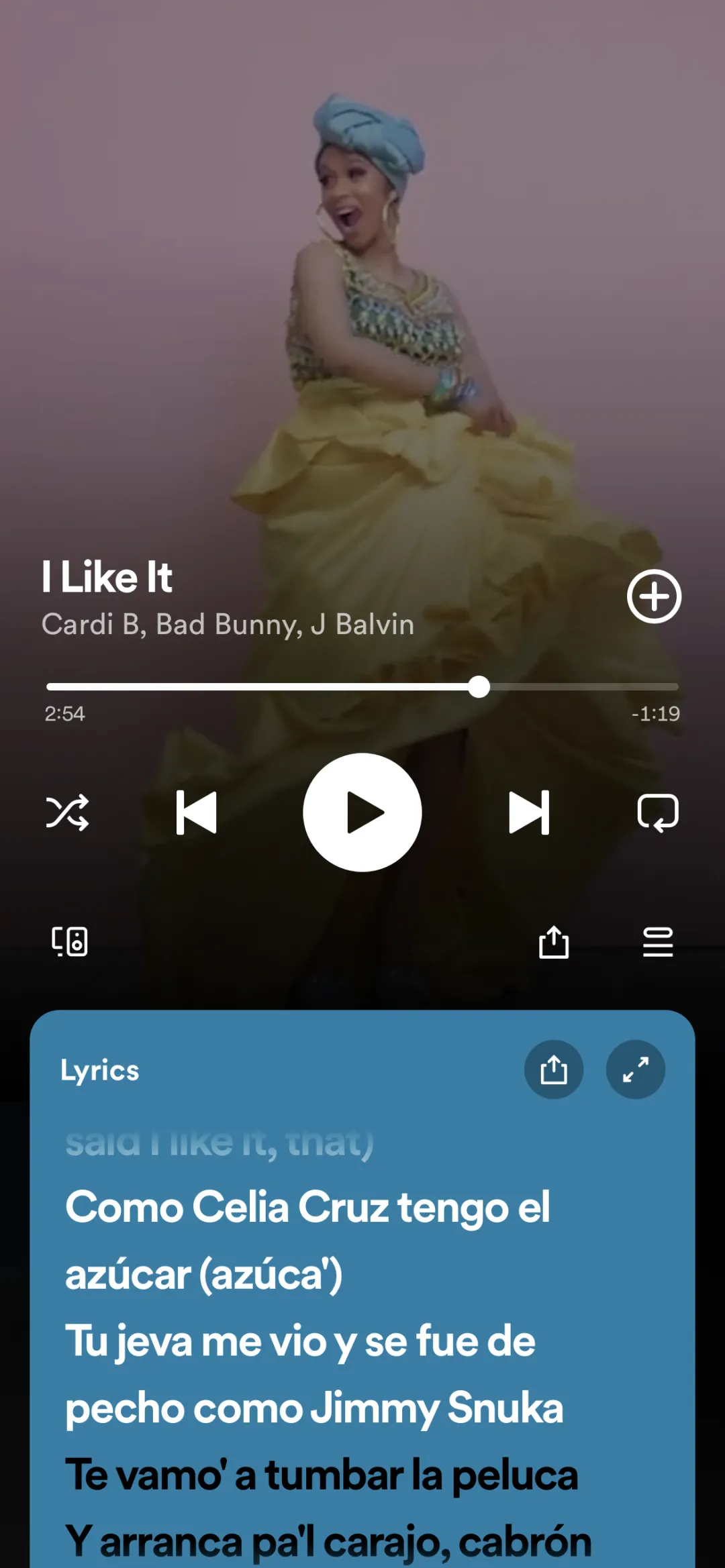

还记得卡姐的大热单曲《I Like It》吗?这首歌就致敬了 Celia Cruz,且致敬的正是她的 Azucar 梗。

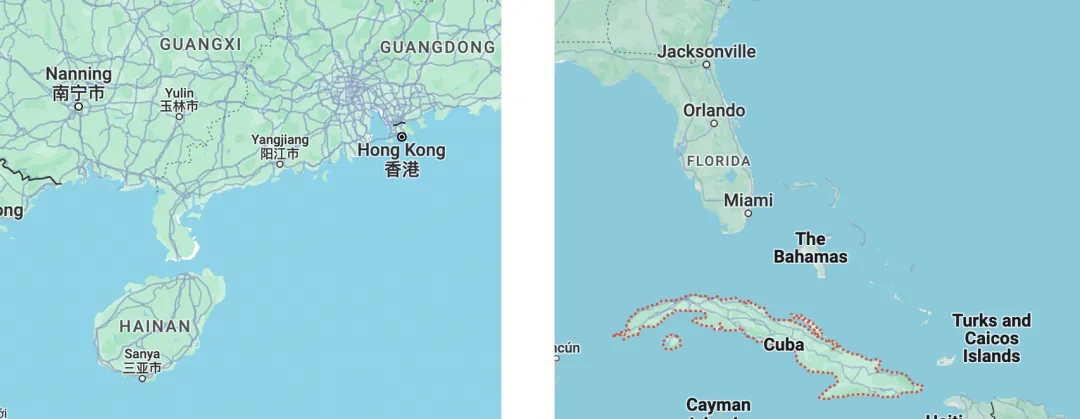

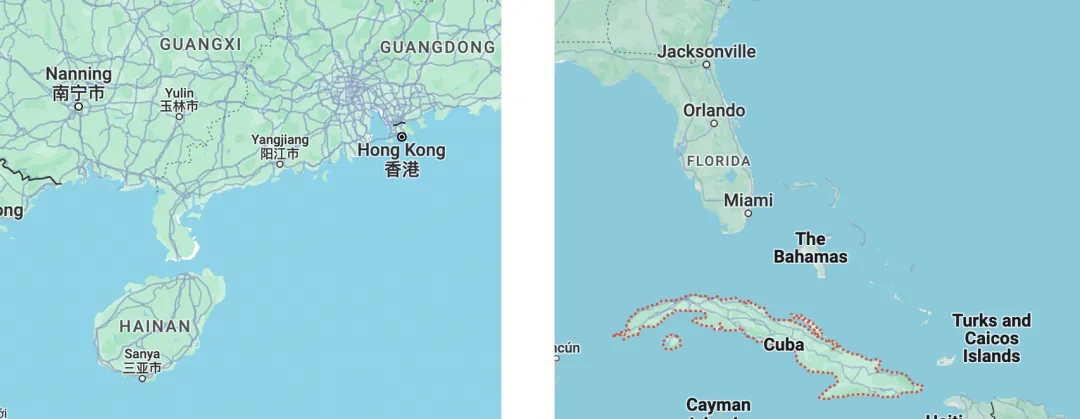

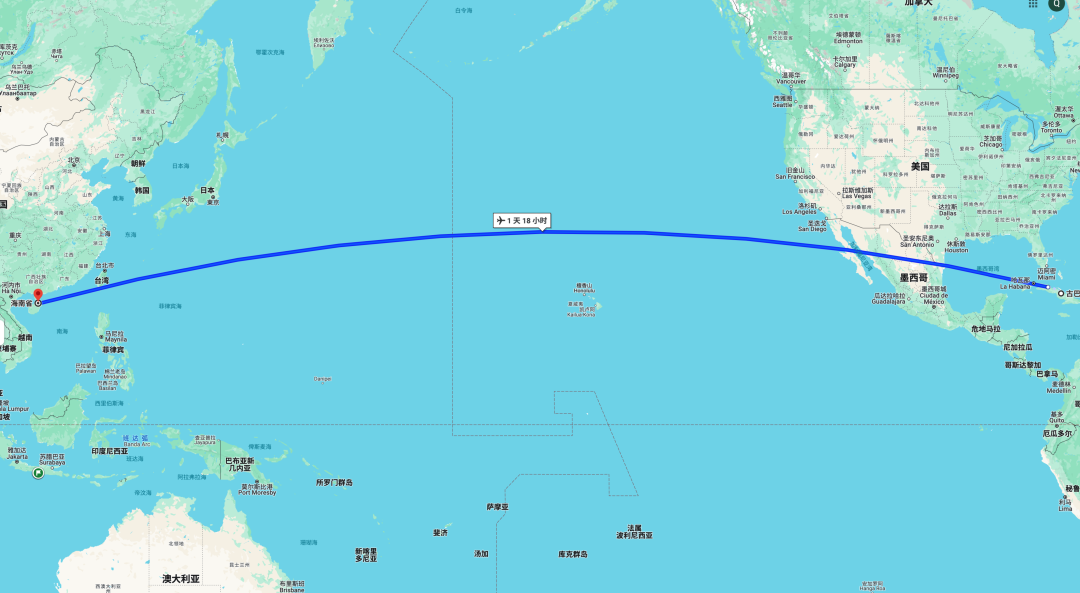

古巴的糖当然是管够的,但古巴也种咖啡,现在已经鲜为人知。实际上,古巴也位于全球咖啡产区带(南北回归线之间),南边不远处的牙买加就出产著名的蓝山咖啡。

古巴咖啡 colada。图源 theactable.com

图源 baristacafeacademy.com

但是在海南,我发现咖啡的销量基本跟味道没有关系。“不焦不苦就不是海南咖啡,”几位咖啡馆老板都心情复杂地告诉我海南人对咖啡的普遍看法。经过精品处理的,有更复杂香味、风味和酸质的咖啡在本地反而找不到市场,本地人一看到红棕色的手冲咖啡就要说:怎么给我来了杯糖水?我要咖啡,黑的那种。

“海南哈瓦那雪茄种植基地”

中国国内种植雪茄条件最好的地方就在海南,海南种植雪茄最好的地方就在光村银滩一带,因此这里几乎只出产整支雪茄中价值最高的茄衣。海南的雪茄烟叶经过加工后,需要送到几大有牌照的国营烟厂制成成品雪茄,但是因为产量很少,基本没有商业推广,一般市面上不太见得到。

所以说我不是在脑补,海南和古巴是真的有过交集。

回家,回到忧郁的热带

纪录片《古巴花旦》讲述了这样一个故事:1930 年代的古巴哈瓦那,来此经商务工的华人社群方兴未艾,华人移民创办了一个粤剧戏班。两位女主角何秋兰、黄美玉在戏台上共同长大,但她们都并非全是血统上的华裔:何秋兰是白人,养父是华人移民,而黄美玉则有一半华人血统。她们其实不懂粤语,记戏文全靠背音节,但她们对粤剧的热爱跨越了革命后文艺娱乐停滞的岁月,让她们在晚年又得以和来自粤港两地的粤剧传人见面交流,甚至远跨大洋飞抵佛山,把粤剧唱回了它的老家。

海洋文明最古老的史诗——古希腊的《奥德赛》——讲述的就是一场归家的征程。我总觉得海岛的故事是对于“圆满”和“回归”的追寻,海洋上的路途更漫长,更荒凉,更危机四伏,九死一生。在福建、海南、台湾、泰国、马来西亚,人们向妈祖献香,愿她面朝大海保佑海上的游子,在西非、古巴、巴西,人们在海边穿着蓝色长裙跳起祭祀海神Yemaya 的舞蹈,祈求她以广博的爱让流浪的灵魂免于苦难,回到共同的家。

万宁,祭祀妈祖的人和远处的妈祖像

Yemaya 舞蹈,图源 dance-enthusiast.com

Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al mal tiempo, buena cara, y todo cambia

热带海岛是一种感觉

从古巴领到岛服

天气好的日子里,哈瓦那临街的居民房常常门户大开,门口总有一两个大爷坐在门槛或小板凳上,戴着一顶宽檐草帽,穿着白色古巴领衬衫,满脸皱纹,端着一小杯浓度爆表的古巴咖啡,或者抽一支雪茄,在屋檐下乘凉。哈瓦那八月的中午,流浪狗都要中暑,只有咖啡、雪茄和加冰的朗姆酒让人保持清醒。

图源whensheroams.com

来到古巴的人很难不带走一件这个画面里的古巴衬衫,找一辆闪闪发亮的老爷车拍张照。这款带有繁复刺绣的宽领衬衫有一个本地名字,叫做 Guayabera,相传它起源于古巴中部的圣斯皮里图市,最初身前好几个口袋的设计是为了方便果农摘取番石榴的时候塞到兜里。再后来,摒弃了刺绣,留下的古巴领成了衬衫界大拿。

带不走还可以网购,9100+ 的选择|图源 FARFETCH

海南人也有自己的“岛服”,款式设计和类似夏威夷衬衫的某个版本,但高度同质化的的椰子树印花却很难代表海南多元热带的精髓:在海南能吃上的水果少说也有一二十种。

穿上一件“岛服”,花上 10 块买一个现杀椰青,你感觉是不是太游客了?衣服上的椰子和手里的椰子都只是一种廉价的消费符号?但说不定你穿在身上的正好是此时漂泊在外的海南年轻人的身份认同。

必须加糖的不精品咖啡

这次出发海南是因为我对本地咖啡早有耳闻。对于被卷生卷死的中国精品咖啡宠坏的朋友(比如我本人),大概很难想象在海南万宁兴隆这么一个养老胜地,咖啡馆浓度基本可以对标上海徐汇区。

图源:视频号“海南好莱屋”直播画面

然而海南普通人的咖啡才不是讲精致花果香的埃塞手冲,更不是杯测 90+ 的微批次巴拿马瑰夏。在咖啡的价格和功能上,15 块一杯的海南咖啡和瑞幸达成了一致。海南传统的咖啡炒制工艺叫“炭烧”,一听就知道,在这样的咖啡文化里讨论一爆二爆深烘浅烘没有意义。

咖啡鸡也很震撼

还记得卡姐的大热单曲《I Like It》吗?这首歌就致敬了 Celia Cruz,且致敬的正是她的 Azucar 梗。

古巴的糖当然是管够的,但古巴也种咖啡,现在已经鲜为人知。实际上,古巴也位于全球咖啡产区带(南北回归线之间),南边不远处的牙买加就出产著名的蓝山咖啡。

古巴咖啡 colada。图源 theactable.com

图源 baristacafeacademy.com

但是在海南,我发现咖啡的销量基本跟味道没有关系。“不焦不苦就不是海南咖啡,”几位咖啡馆老板都心情复杂地告诉我海南人对咖啡的普遍看法。经过精品处理的,有更复杂香味、风味和酸质的咖啡在本地反而找不到市场,本地人一看到红棕色的手冲咖啡就要说:怎么给我来了杯糖水?我要咖啡,黑的那种。

“海南哈瓦那雪茄种植基地”

中国国内种植雪茄条件最好的地方就在海南,海南种植雪茄最好的地方就在光村银滩一带,因此这里几乎只出产整支雪茄中价值最高的茄衣。海南的雪茄烟叶经过加工后,需要送到几大有牌照的国营烟厂制成成品雪茄,但是因为产量很少,基本没有商业推广,一般市面上不太见得到。

所以说我不是在脑补,海南和古巴是真的有过交集。

回家,回到忧郁的热带

纪录片《古巴花旦》讲述了这样一个故事:1930 年代的古巴哈瓦那,来此经商务工的华人社群方兴未艾,华人移民创办了一个粤剧戏班。两位女主角何秋兰、黄美玉在戏台上共同长大,但她们都并非全是血统上的华裔:何秋兰是白人,养父是华人移民,而黄美玉则有一半华人血统。她们其实不懂粤语,记戏文全靠背音节,但她们对粤剧的热爱跨越了革命后文艺娱乐停滞的岁月,让她们在晚年又得以和来自粤港两地的粤剧传人见面交流,甚至远跨大洋飞抵佛山,把粤剧唱回了它的老家。

海洋文明最古老的史诗——古希腊的《奥德赛》——讲述的就是一场归家的征程。我总觉得海岛的故事是对于“圆满”和“回归”的追寻,海洋上的路途更漫长,更荒凉,更危机四伏,九死一生。在福建、海南、台湾、泰国、马来西亚,人们向妈祖献香,愿她面朝大海保佑海上的游子,在西非、古巴、巴西,人们在海边穿着蓝色长裙跳起祭祀海神Yemaya 的舞蹈,祈求她以广博的爱让流浪的灵魂免于苦难,回到共同的家。

万宁,祭祀妈祖的人和远处的妈祖像

Yemaya 舞蹈,图源 dance-enthusiast.com

Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al mal tiempo, buena cara, y todo cambia