GAS水鬼:讲述三分之一部中国涂鸦史

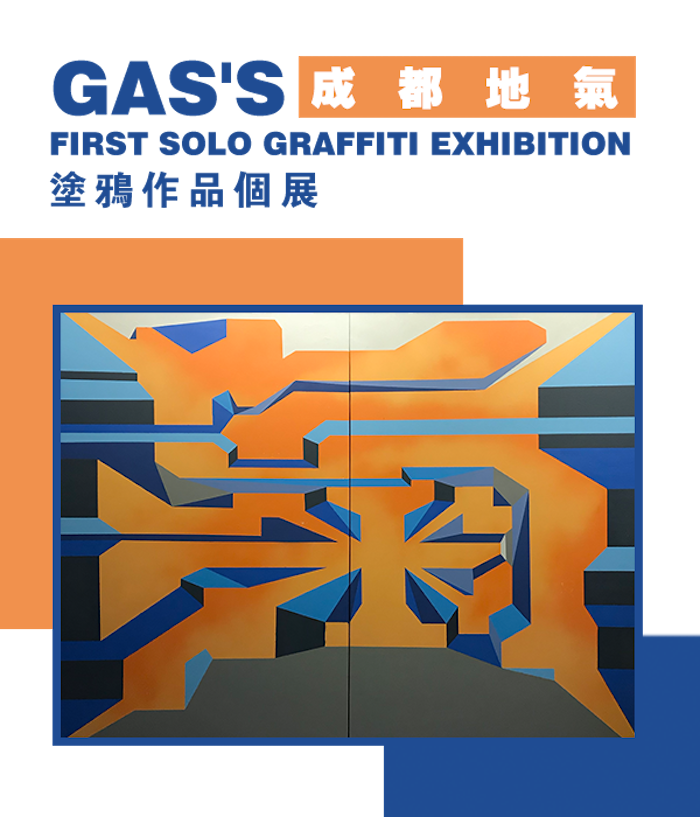

15 岁第一次拿起喷漆的涂鸦人「气GAS」在成都办了第一场涂鸦作品个展「成都地气」。个展在七月末开幕,八月撞上了成都的疫情,延宕至九月初结束。气GAS(朋友们都称呼他为“水鬼”,之后我们便以“水鬼”代指他吧)回忆,白天来参加展览的人数一共一两千,远远低于他的预期,“这就是现状,成都的繁荣目前还是假的繁荣,真的艺术土壤还并没有起来。今天我用我自己人生第一个展览来证明了,成都的市场不好,还没到时候。”

这并不是唯一的预期破碎,个展的筹备本身已经插曲不断。水鬼说,做这次涂鸦展算是他从涂鸦走向艺术,为此他准备了四年,但成都没有任何一个合适的美术馆与艺术空间愿意提供场地,租赁也在途中被取消。

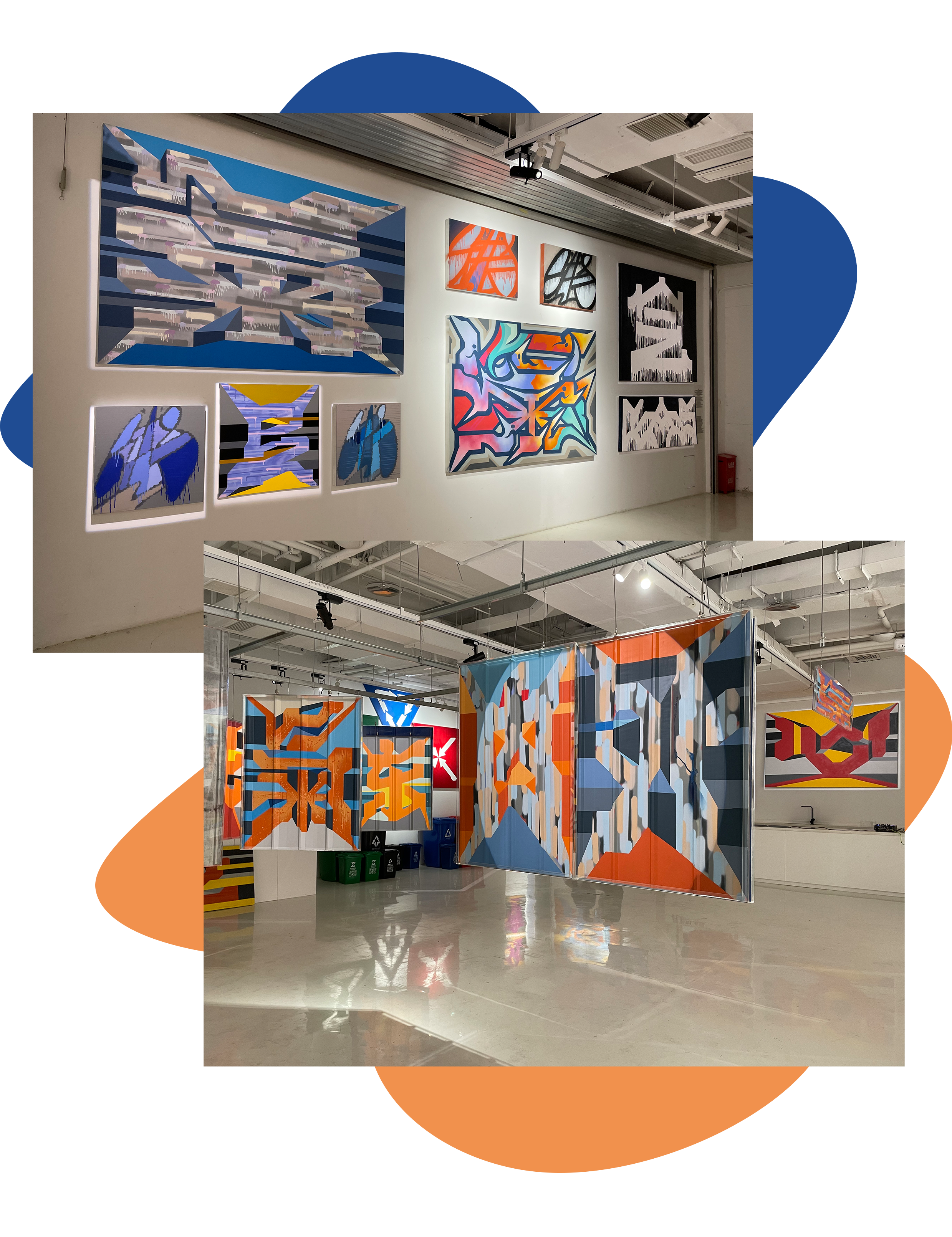

最后,成都一家著名的 HIP-HOP 夜店 FLEXROOM 接纳了水鬼与他的 80 件作品,提供了一个 LAB 空间用以策展。白天这里陆续接待展览参观者,晚上则依然成为夜店的一部分。由于场地限制,作品最终陈列了 60 件,购买或收藏展品的很少,基本都是水鬼的朋友。四川音乐学院成都美院的老师 Lucky 在过程中带着学生来现场上过体验课,涂鸦在川音美院是一门正式的本科学院课程;音乐人谢帝与 BIE 的以力也前往捧场过;闭幕前几天,一个活跃在抖音里的达人 KOL 来这里参观并向粉丝介绍了几句,带来了一波小小的人流高峰。

从地下文化走上地面与大众接头,对涂鸦而言似乎始终不容易。

“他们觉得涂鸦算不上艺术”

纪录片《嘻哈风暴(Style Wars)》算是介绍涂鸦文化的元老级作品,片子把半个世纪前纽约城里的街头、地下铁与青少年帮派如实呈现在观众眼前,涂鸦鼻祖们通过在不同的平面标记自己的名字、喷绘专属的图案来表达自身。最初的一切都与“让自己的名字在场”相关,与之牵连的是政府部门的持续整治、父母家庭的不和不解以及年轻群体之间的异见对抗。想要表达的东西偶尔在街头文化群体中像过电一样传导和内化,更多时候以喷漆、马克笔为工具向外直抒和宣泄,逐渐落成为公众认知中的几枚标签:街头、破坏、亚文化、反抗秩序以及在违法边缘大鹏展翅。

而涂鸦在国内始终走着一条清奇的路线,上岸的与潜行的有着强烈对比。年初 BIE 曾前往武汉,见证了涂鸦团体 27km 与共青团合作的有轨电车车身涂鸦(点击回顾),一群 writer 在警察的保护下集体创作的确世间罕见。而大部分独立零落着的街头涂鸦人则始终被一句“破坏公物、毁坏市容”收押住自己躁动的热情。创作在一个狭窄的区域里匍匐进行。

水鬼在我面前信誓旦旦表示,成都二环内 90% 的街道他都涂鸦过了;如今随意拍一张三环内的照片,他都能立马认出是哪条街哪个位置,这都是早先靠一遍又一遍扫街换来的记忆,同时交换来的还有无数次批评教育,估计还有城管人员的心源性偏头痛。

不止成都,水鬼的签名也时常出现在国内其他城市的不经意某个街道上。比如上海长乐路,公路商店不远处的一个拐角,那里现在是个包子铺,水鬼说,自己是第一个在那面空白卷帘门上留下 tag 的涂鸦人,而现在那里已经遍布图案,其他涂鸦一拥而上,盖了一层又一层。

嘻哈在中国真的喜迎沸腾了吗?在水鬼看来,被簇拥的流行综艺与表演者们呈现的那些并不嘻哈,“中国嘻哈文化”几个字拆开,可能发现没有嘻哈也没有文化,最后说不定还会发现,里面甚至没有中国。“涂鸦街舞或者说唱,街头艺术现在都被收编到一个潮流艺术的概念里了,潮流基本把那些被发掘的亚文化涵盖完了,但潮流里的大部分都是抄袭。”

以小广告贴纸为中国街头文化的致敬对象,水鬼制作了黑白贴纸「百万年临床经验,专业治疗各种懒惰」。我们在上海见面那天,他以老祖宗赏饭吃的手速拍了一张在繁华的新天地商圈通道里。

找到那张贴纸所在了吗?

作为一个嘻哈二愣子,我小心翼翼但又字正腔圆地朗诵了一段知乎用户对“涂鸦不是艺术”及“街头艺术不是艺术”的观点阐述,水鬼嗤笑了两声说,就像跟一个中餐厨师讨论牛排是单面煎还是双面煎,“他都不是搞涂鸦的人,聊涂鸦有什么意义呢。如果非要回应的话,我鼓励他可以先去拿起自己人生中的第一罐喷漆,但我的标准是,等到他喷到第 1000 罐的时候我们再来对话。”他又补充了一句,“如果他还是那么反对,要么他就回家,要么他就选择自杀。”

说这些时,水鬼并没有明显的情绪起伏,我问他,你认为持续的涂鸦创作需要持续的愤怒或反叛吗?他又笑了两声说,“我没有太多的愤怒,包括对抄袭,我也不是愤怒,只是会有感觉。我能够用作品去承载我对这种感觉的感觉。就像是(写书的)阿城说的,你能够感觉到感觉的时候,你再创作或者阅读。”

不存在“涂鸦师”,大家都是“涂鸦徒”

如果要数出对自己涂鸦创作产生过影响的艺术家,水鬼可以列出很多。特意提及的是一位叫 TIE 的华裔涂鸦人,“他是个 bomber,有一天在街头 bombing 的过程里面被人发现,用一把半自动步枪给嘣了。”水鬼又按字母拼了一次 TIE 的名字,说,“他是一个艺术家,是用生命在完成涂鸦。”

回到他自己身上,拿起喷漆第 17 年,他说,以前也放弃过自己,现在在放弃一些幻觉,但依然在用涂鸦的方式表达世界,“我看到的世界就是这样的。”

很早前他去台湾住在朋友家,由于台湾气温更高垃圾易腐易臭,朋友用一个迷你冰箱专冻厨余垃圾,等待每天日落后的专门垃圾车开到楼下接收。“垃圾分类已经成为一种社会向前发展必经的趋势,成都目前也开始推行这个政策,形式是到处都可以看到的四个颜色的垃圾桶。这是一个号称在街头投资了 1 个亿的行为,但施行上很多时候还是‘一车装’的状态。” 借由垃圾分类箱上的不同标志,水鬼用涂鸦里最常见的箭头元素对其进行了替换与再创作,“让大家多去看一次与想一次,垃圾分类是什么。”

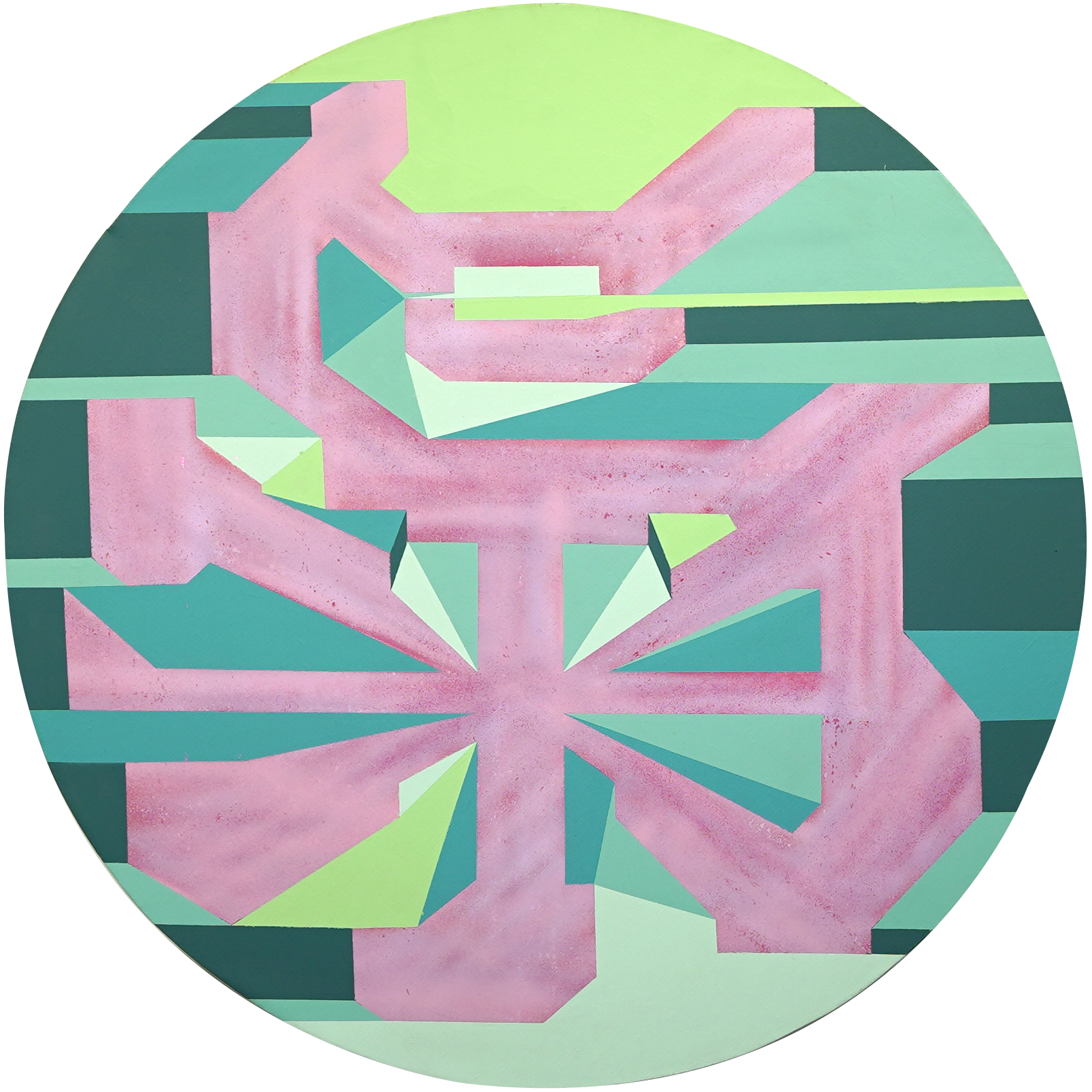

除此以外,他还提到“界限”与“通道”。无论是构成画幅边界的四条画框,四个顶点,或是他近年来始终基于此而衍生创作的“气”与“氣”,贯穿作品的元素形成在二维世界的四边形,水鬼认为,这是我们的三维世界到四维空间的通道。作品中所有看似平行齐整的线条,他始终有意并未画成平行,这像是他在创作过程里埋入所有画面的暗语,“这些线是我所有画面的最高价值,它的背后有一个事实:在这个社会里,我们在所有的机会和条件面前看似平等,实际上不平等,即使组织团体成立的初衷是为了消灭不平等,正像 HIP-HOP 里讲求和平与爱。”

但随后他立马表示,作品不应当有额外阐释或说明,来到现场并观看,观者的感知即为讯息,从视觉出发,或许能够联通意识的共鸣。

中国的涂鸦“始终是小众的,也不存在参考系”。涂鸦原本就是一百个人一百种风格的街头艺术,它始终处在流变之中。在街头创作 15 年后,水鬼选择从街头转向工作室内。他保留不变的两样东西,一个是文字这种创作题材,另一个是喷漆这种创作方式。作为国内第一批接触涂鸦并始终没有放弃涂鸦的人,他一再对我强调,“七八十年代开始涂鸦的那些人才叫涂鸦师,我们都叫‘涂鸦的人’,或者说大家都可以叫做‘涂鸦徒’。你用涂鸦的方式去认识和打开世界,你就是涂鸦的信徒,等到哪一天你走了,选择其他的方式,你就是涂鸦的叛徒。”水鬼一直认为,没有街头会抛弃涂鸦写手,只有街头写手选择离开街头。

作为信徒,水鬼办过涂鸦比赛;早期全国性的涂鸦活动 10 个他参加过 9 个;在他的老家崇州,有一条街道上至今仍遍布他的涂鸦作品。他说,每一次拿起喷漆站在一面墙的前面,还是跟第一天拿着喷漆的感觉一样,“没有丝毫的夸张,这就是我最真实和强烈的情绪。”

同样没有变化的还有他对整个涂鸦群体的感受,“他们跟我们当时都是一样的,热血的还是热血的,胆大的还是胆大的,假装和虚伪的,玩了两次就会知道他还是虚伪的。上次在街上蹦街(bombing)的人是 10 多个,现在还是 10 多个。”唯一的不同可能是那时候所有刚开始涂鸦的年轻人都是极度排斥商业的,而现在许多人一进入就知道,涂鸦是可以换钱的。

作为三分之一部中国涂鸦史

因为疫情,我并没能在展览期间去到成都,但我最终见到了水鬼本人。在第一次交谈半月后,他拎着包来到上海,在香港广场门前的十字路口,他指着黄陂南路上的小报刊亭说,这个亭子上面我画过不下十次。

小报刊亭在不远处立着

水鬼告诉我,四五岁的时候,他就知道自己和别人会是不一样的。

“水鬼”这个名字是从小被叫大的,因为他水性好胆子肥,会淹死小孩的水库或是危险河段他扎下去时从来没有害怕过。父母在很早就离开他去西藏做生意了,留给他无尽的自由和巨额的零花钱;12 岁时他接触 HIP-HOP,15 岁开始涂鸦并且满世界游历,我们聊东南亚的水源与香港大馆门前的那道斜坡;再长大一些他去成都念大学,觉得百无聊赖,大学只能教会他怎么做工人,他不想以后做工人,索性学也很少去上了。

刚开始玩涂鸦时,他把 CODE 当作自己的 tag 使用了半年。但是用着用着觉得这个名字太神秘主义了,后来喜欢上“气”,拿着文曲星查了一下,觉得 GAS 比 AIR 要酷,GAS 这个名字就这样一直用到现在。

水鬼从小就不会画画,他一直都是一个绘画零基础的人。在做涂鸦的过程中他发现,涂鸦里面的表达是透过字体设计实现的,笔画之间的连接,字形结构,以喷漆为介质能够建立某种桥梁,那是他最初瞥见“通道”的时刻。

他研究中国的传统书法,作为一个旁观者去读每个人的笔画与劲道,学习尝试毛笔字形态的创作,最终又推翻这条路径,因为毛笔书法只能用软笔实现,而喷漆或马克笔这样的工具创作出的硬笔字与软笔书法的概念是相违背的。

在 HIP-HOP 里待久了,水鬼也成了某种能够代表涂鸦或是成都涂鸦的符号,他的工作室最近几年时常接到各方的合作邀请,许多去成都的人或是合作方都会直接找到他,作为打开城市的一把钥匙。他在今年成为一名父亲,小孩是他与太太自己带的,此前的每次通话,他的小孩都被他带在身边,咿咿呀呀发出声音。

我问他,孩子有影响到你的创作,或是进入你的创作吗?

他说,小孩的唯一影响就是让我的创作时间不再自由了。

我们第一次聊天时他对我开门见山,“不夸张地讲,我算是三分之一部中国的涂鸦史。”

随后他开始说起自己的成长,他购买过的最初进入中国的嘻哈杂志,第一批倒进国内的进口喷漆,让 CDC 出现在长沙,去到长城涂鸦写下 Welcome ……那些涂鸦年表上的一桩桩大事件,他都亲身在场。翻阅自己的同时他提到自己所见的成都的变化,“因为自身修炼有限而起的浮躁,失意时有多自卑,得意时就会有多自负。”但他依然爱这座城市,也爱城市里能够涵容的嘻哈文化,那是一个走进酒吧,就算只点一瓶啤酒或可乐拿在手里一整晚,也不会感到尴尬的地方。

成都的土壤或许还没准备好,但“没准备好”不是一个全然的坏,这里的一切都会是新的,都会是可能。他聊到木心,说自己是木心的读者、粉丝与未见的朋友。木心说过的,“我曾见过的生命,都只是行过,无所谓完成。”

匆匆一顿饭后,水鬼向我道别前往机场,小孩在家里等着他。台风刚过,那天的天气出奇好,他在聊天时对我说起,自己最初最重要的记忆点并不是故乡,而是香港的机场,那是所有过程的中转。那时他总凌晨到那儿,坐每天六七点的那班飞机去到下一个地方,那时自己和周围都是逍遥的、无拘束的、要改变中国的。所有的语言与符号都短暂失灵,就是在这么一个丢失了自己语境的状态下,去往返每一个地方。

他上车离开时,我想起他所爱的木心的俳句:

“世上有多少墙壁呀,我曾到处碰壁,可是至今也没能画出我的伟大壁画。”

除特别标注外,文内配图均来自受访者供图。