封城后无药可吃的慢性病人,承担着猝死的风险

1 月 31 日下午,陈一(化名)在朋友圈发布了求药信息 —— 安闲拉莫三嗪片。自从去年确诊为反射性癫痫综合症病人以来,陈一必须每天服用这种药。这时,她手里的药仅够继续服用三天,而封城结束似乎仍遥遥无期。如果断药,前期的药物治疗将功亏一篑,随时有全面性发作的危险,特殊情况下还可能猝死。

我们采访了陈一,她从发现药不够,到线上求药、多方打听,经历了漫长的焦虑和恐惧。幸运的是,最终她拿到了药物。而像她这样的慢性病人还有很多。封城情况下,有陈一这样幸运的人,从亲戚朋友的帮助下拿到所需的药物;有人花一天的时间,走访医院和相关部门,开出通行证,驱车去外地拿药;还有人迫于疫情的严峻形势,决定暂时放弃求药,即使不清楚断药将会带来何种风险。以下是笔者根据受访者口述整理的故事。

21 号中午,原本是我们公司准备开年会的日期。我带着五位同事准备了舞蹈节目,已经排练了十天。21 号早上,我们在化妆室等化妆,我突然接到领导电话:“公司已有两人确诊,2 人疑似感染,年会取消,你们赶紧回家。” 我当时第一个想法是为年会排练的节目功亏一篑了,有点不甘心,觉得对不起辛苦付出的同事,但最后觉得 “还是命重要”,就买了当天的票回去。

我家在湖北省孝感市云梦县,从汉口火车站到云梦站只需要 38 分钟。到武汉站的时候是晚上六点半,人很多,车站已经启用了红外热像监控,只有极个别的人没戴口罩。回家的车上,大家看起来都很紧张。第二天一觉醒来,我从朋友圈和微博看到新闻,感受到疫情的严重性,决定 23 号和爸妈一起去买生活必备物资,之后开始禁足。29 号,云梦封城了。

在家基本上每天刷微博,把微博看到的物资对接信息发到朋友圈里,这么过到大年初六。初六早上,我吃药的时候发现,剩下的药只够三天的量。上网一查,大家说距离封城结束至少还有两周时间。我有点慌了。这件事打破了无聊的 “闭关”,我们一家跟着开始着急。

确诊癫痫

我是 18 年五月份确诊癫痫的。18 年大年初八,上班第一天,在工位上坐了六七个小时,下班前我突然抽搐,然后就昏过去了。同事帮我打了 120。我当时意识基本没有了,但模糊感觉被抬上了救护车。

本以为是太累了没休息好,加上脑 CT 也显示正常,醒了后我就直接出院了。直到 4 月份又被 120 拉走......那次就做了全套检查,最终被确诊为反射性癫痫综合症。医生告知,癫痫患者若接受药物治疗,就与慢性病人一样不能中断,若不听医嘱临时中断,轻则会经历频繁的 “小” 发作,重则前期的治疗作废,引起更频繁更严重的全身性大发作,特殊情况有猝死风险。

医生开的药(全部图片来自受访者)

之后我每天早晚固定吃药。其中安闲拉莫三嗪片是一种新药,属于管控药范围。刚开始服药时,经常会忘记吃晚上那次。有一回熬夜到很晚,忘记吃药了,坐在床上病发作了,缓了十几分钟才好。从那之后就不会忘了,实在不敢掉以轻心。

有癫痫这件事,即使是亲近的同事我都很少讲,除非关系真的非常好,或者我在同事面前发作过 —— 我会害怕别人对我的怜悯或唏嘘。毕竟癫痫在常人眼里有个不好听的名字,羊癫疯。我很害怕在人多的地方突然发作,因为出现过这种尴尬的情况。有一次地铁门快关了,为了冲进地铁我紧张地快跑,慌张之后 “小” 发作了。我找了个旁边空的地方蹲下:“小” 发作时会呕,会失神,也可能摔跤。我不喜欢别人朝我看过来的目光,他们会以为我喝多了吧。

还有一次跟一个不太熟的异性朋友去看灾难片,因为场面太 “壮观”,不知不觉我又 “小” 发作了,有点严重。我的呕声有点像哭也有点像笑,在电影院里引起了小小的骚动,真的丢脸。缓过来后,这位异性朋友把我送回了家,我没告诉他实情。后来我拒绝了与他见面,面子这关,我过不去。

这个药我持续服用三五年后,如果控制得好、不发作,就可停用,算是康复了;治不好,就要吃一辈子。可眼下我怎么办?若我中断吃药,可能随时 “大” 发作。一来会让家人担心;二来 “大” 发作时我又是咬舌满嘴是血,又是呼吸不畅,加上全身僵直后,肌肉酸痛软弱无力,十分痛苦;三来若真是昏迷不醒,就得送医院 —— 让家人暴露在感染区下,我不忍心。

我本来的计划是初七返回武汉时再去拿药,但没想到现在出不去了。我们只能开始想办法。

希望破灭

1 月 30 号当晚,我给家里的微信群和几个好友发消息,请大家帮忙打听医院和药店。31 号一大早,我没睡好,很早就醒了。叔叔打电话过来:“我开药店的同学说县城里的所有药店已经被管治,不让单独开门。” 接着,朋友们陆续也反馈了消息:“药店无药/县里三家医院都没有药。”

收到这些消息的时候,虽然已有准备,但我心里还是凉了半截。当时还有一丝希望,就是我刚开始服药时,有一次周末回家忘记带药,曾经和妈妈碰运气地跑到县医院门诊大楼后面的一家药店,买到了拉莫三嗪片。朋友也没人提到县医院药店的具体情况,于是我跟我妈决定冒险去县医院问一问。

这是回家十天以来我第一次出门。中午的云梦像凌晨三点的云梦,除了几个卖菜的摊位,街上几乎没有人,门店也是紧闭的,一切都好不真实。自从出生以来,我从没见过这样的云梦。

主干道上没有汽车

妈妈骑着她的小摩托,带我来到县医院。县医院大门只开了够一辆车进出的宽度,旁边设了提示牌,旁边设了提示牌:“凡进入院区者,必须佩戴口罩”。我先去了上次买到药的县医院药房,却看见药房旁边的告示牌:“发热患者通道” —— 这个活动板房的医院药店被改成了发热门诊。

不复存在的药房

我当时特别害怕,第一次真切地感觉到离死亡这么近。

没有办法,只能到县医院的内科门诊挂号。医护人员拿着红外体温仪在我额头上扫了一下,放行之后,我一路小跑进去。虽然病人寥寥无几,但我一秒钟都不想多呆。医生查了系统后,明确地说:“没有药。整个系统都查不到。” 我强调了一遍这药的重要性,医生仍然表示没有办法。

当时我急得眼泪都快出来了,也只能和妈妈先回家,寄希望于其他途径。

线上求药

回到家后,我与家人发现无法网购此药:网购需填写处方,但病历留在了武汉;而且湖北省内不能发货。放弃了网购药品后,我们一家在焦虑中理了理思路:两条线,线上发朋友圈和微博求助,线下继续打听能买到药的其他医院,并联系外地的朋友问他们能否开药寄出。

求助微博发出后,云梦同盟会帮忙转发。有热心网友给我建议:可以打电话给食药监局。我决定再等等看亲戚朋友的反馈。下午 4 点左右,我的好朋友告诉我孝感的医院可能会有药,因为之前卖过。听到这个消息的时候,我打字的手都在抖,“总算有点着落了”。但当我们开始询问如何开车去孝感拿药时,发现即使开车到孝感也就二十多分钟,但封城了不让开车。

妈妈是社区舞蹈老师,她在舞蹈学员群里发出求助后,一位恰好是卫生局工作人员的学员告诉我们,要携身份证、病历(或相关证明)、医院出示的无药证明、驾驶证/车辆行驶证等资料,去防疫指挥大队开通行证。凭借通行证,交通管理部门便会放行。

31 日,以为一切差不多水道渠成了,我打算第二天带着身份证,去县医院开证明,然后去孝感拿药。这时孝感优抚医院的工作人员发来微信,“你们不用过来了,刚刚我问了现在在医院值班的同事,我们现在没有这个药了。” 同一天我收到来自安陆、应城、大悟和孝感市的消息,有药店的老板、有医药销售、有医院医生,全部表示:“没有这个药。”

那天感觉好戏剧,一整天的情绪都像在坐过山车。到最后我已经没有力气,决定放弃了:“死就死吧。”

终遇转机

2 月 1 日一觉醒来,我再次感觉一座大山压着自己,喘不过气、精神紧张,随时有可能再一次发作。

躺在床上,我开始回复关心我情况的消息,这时看到婶婶的信息:“问到了,中医院有“。之后表姐在也群里发了 2 盒药的图片,她那边也找到了。表姐常年不在云梦,她辛苦了一天才打听到原来中医院是有药的。

我除了感谢几乎顾不上跟婶婶和表姐多说什么,马上去了中医院,不敢再等。拿到药时,我心里的石头终于落地 —— 自己又能正常活下去了。

随后几天,很多有类似情况的朋友开始微信问我:没药怎么办/怎么开通行证。

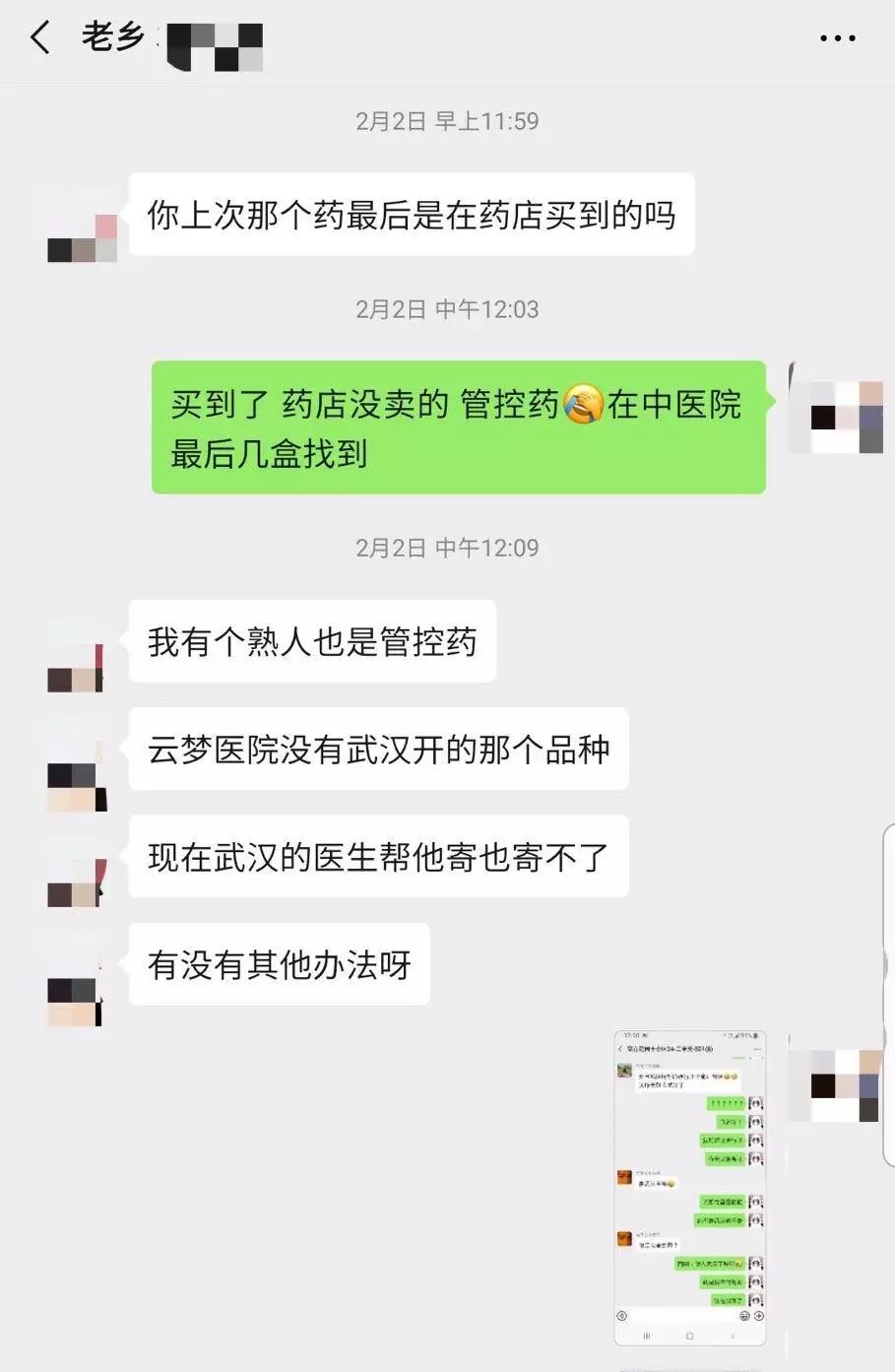

向我打听管控药怎么开的老乡

我在武汉的室友是麻城人,她在孕期,但是贫血,需要持续打针依诺肝素钠注射液,如果不打,对自己和胎儿都会有极大风险。她的老公在当地指挥中心开到了通行证,驱车到武汉出租屋内才拿到药。

最后,虽说自己早就因为这个病在鬼门关走过好几次,但这次的恐惧却最为真实。原本可以避免的情况,却因为种种原因,险些成为压倒骆驼的最后一根稻草。我这样的慢性病人还有很多,希望这次疫情能快点过去,也希望大家都能平安。

1 月 31 日下午,陈一(化名)在朋友圈发布了求药信息 —— 安闲拉莫三嗪片。自从去年确诊为反射性癫痫综合症病人以来,陈一必须每天服用这种药。这时,她手里的药仅够继续服用三天,而封城结束似乎仍遥遥无期。如果断药,前期的药物治疗将功亏一篑,随时有全面性发作的危险,特殊情况下还可能猝死。

我们采访了陈一,她从发现药不够,到线上求药、多方打听,经历了漫长的焦虑和恐惧。幸运的是,最终她拿到了药物。而像她这样的慢性病人还有很多。封城情况下,有陈一这样幸运的人,从亲戚朋友的帮助下拿到所需的药物;有人花一天的时间,走访医院和相关部门,开出通行证,驱车去外地拿药;还有人迫于疫情的严峻形势,决定暂时放弃求药,即使不清楚断药将会带来何种风险。以下是笔者根据受访者口述整理的故事。

21 号中午,原本是我们公司准备开年会的日期。我带着五位同事准备了舞蹈节目,已经排练了十天。21 号早上,我们在化妆室等化妆,我突然接到领导电话:“公司已有两人确诊,2 人疑似感染,年会取消,你们赶紧回家。” 我当时第一个想法是为年会排练的节目功亏一篑了,有点不甘心,觉得对不起辛苦付出的同事,但最后觉得 “还是命重要”,就买了当天的票回去。

我家在湖北省孝感市云梦县,从汉口火车站到云梦站只需要 38 分钟。到武汉站的时候是晚上六点半,人很多,车站已经启用了红外热像监控,只有极个别的人没戴口罩。回家的车上,大家看起来都很紧张。第二天一觉醒来,我从朋友圈和微博看到新闻,感受到疫情的严重性,决定 23 号和爸妈一起去买生活必备物资,之后开始禁足。29 号,云梦封城了。

在家基本上每天刷微博,把微博看到的物资对接信息发到朋友圈里,这么过到大年初六。初六早上,我吃药的时候发现,剩下的药只够三天的量。上网一查,大家说距离封城结束至少还有两周时间。我有点慌了。这件事打破了无聊的 “闭关”,我们一家跟着开始着急。

确诊癫痫

我是 18 年五月份确诊癫痫的。18 年大年初八,上班第一天,在工位上坐了六七个小时,下班前我突然抽搐,然后就昏过去了。同事帮我打了 120。我当时意识基本没有了,但模糊感觉被抬上了救护车。

本以为是太累了没休息好,加上脑 CT 也显示正常,醒了后我就直接出院了。直到 4 月份又被 120 拉走......那次就做了全套检查,最终被确诊为反射性癫痫综合症。医生告知,癫痫患者若接受药物治疗,就与慢性病人一样不能中断,若不听医嘱临时中断,轻则会经历频繁的 “小” 发作,重则前期的治疗作废,引起更频繁更严重的全身性大发作,特殊情况有猝死风险。

医生开的药(全部图片来自受访者)

之后我每天早晚固定吃药。其中安闲拉莫三嗪片是一种新药,属于管控药范围。刚开始服药时,经常会忘记吃晚上那次。有一回熬夜到很晚,忘记吃药了,坐在床上病发作了,缓了十几分钟才好。从那之后就不会忘了,实在不敢掉以轻心。

有癫痫这件事,即使是亲近的同事我都很少讲,除非关系真的非常好,或者我在同事面前发作过 —— 我会害怕别人对我的怜悯或唏嘘。毕竟癫痫在常人眼里有个不好听的名字,羊癫疯。我很害怕在人多的地方突然发作,因为出现过这种尴尬的情况。有一次地铁门快关了,为了冲进地铁我紧张地快跑,慌张之后 “小” 发作了。我找了个旁边空的地方蹲下:“小” 发作时会呕,会失神,也可能摔跤。我不喜欢别人朝我看过来的目光,他们会以为我喝多了吧。

还有一次跟一个不太熟的异性朋友去看灾难片,因为场面太 “壮观”,不知不觉我又 “小” 发作了,有点严重。我的呕声有点像哭也有点像笑,在电影院里引起了小小的骚动,真的丢脸。缓过来后,这位异性朋友把我送回了家,我没告诉他实情。后来我拒绝了与他见面,面子这关,我过不去。

这个药我持续服用三五年后,如果控制得好、不发作,就可停用,算是康复了;治不好,就要吃一辈子。可眼下我怎么办?若我中断吃药,可能随时 “大” 发作。一来会让家人担心;二来 “大” 发作时我又是咬舌满嘴是血,又是呼吸不畅,加上全身僵直后,肌肉酸痛软弱无力,十分痛苦;三来若真是昏迷不醒,就得送医院 —— 让家人暴露在感染区下,我不忍心。

我本来的计划是初七返回武汉时再去拿药,但没想到现在出不去了。我们只能开始想办法。

希望破灭

1 月 30 号当晚,我给家里的微信群和几个好友发消息,请大家帮忙打听医院和药店。31 号一大早,我没睡好,很早就醒了。叔叔打电话过来:“我开药店的同学说县城里的所有药店已经被管治,不让单独开门。” 接着,朋友们陆续也反馈了消息:“药店无药/县里三家医院都没有药。”

收到这些消息的时候,虽然已有准备,但我心里还是凉了半截。当时还有一丝希望,就是我刚开始服药时,有一次周末回家忘记带药,曾经和妈妈碰运气地跑到县医院门诊大楼后面的一家药店,买到了拉莫三嗪片。朋友也没人提到县医院药店的具体情况,于是我跟我妈决定冒险去县医院问一问。

这是回家十天以来我第一次出门。中午的云梦像凌晨三点的云梦,除了几个卖菜的摊位,街上几乎没有人,门店也是紧闭的,一切都好不真实。自从出生以来,我从没见过这样的云梦。

主干道上没有汽车

妈妈骑着她的小摩托,带我来到县医院。县医院大门只开了够一辆车进出的宽度,旁边设了提示牌,旁边设了提示牌:“凡进入院区者,必须佩戴口罩”。我先去了上次买到药的县医院药房,却看见药房旁边的告示牌:“发热患者通道” —— 这个活动板房的医院药店被改成了发热门诊。

不复存在的药房

我当时特别害怕,第一次真切地感觉到离死亡这么近。

没有办法,只能到县医院的内科门诊挂号。医护人员拿着红外体温仪在我额头上扫了一下,放行之后,我一路小跑进去。虽然病人寥寥无几,但我一秒钟都不想多呆。医生查了系统后,明确地说:“没有药。整个系统都查不到。” 我强调了一遍这药的重要性,医生仍然表示没有办法。

当时我急得眼泪都快出来了,也只能和妈妈先回家,寄希望于其他途径。

线上求药

回到家后,我与家人发现无法网购此药:网购需填写处方,但病历留在了武汉;而且湖北省内不能发货。放弃了网购药品后,我们一家在焦虑中理了理思路:两条线,线上发朋友圈和微博求助,线下继续打听能买到药的其他医院,并联系外地的朋友问他们能否开药寄出。

求助微博发出后,云梦同盟会帮忙转发。有热心网友给我建议:可以打电话给食药监局。我决定再等等看亲戚朋友的反馈。下午 4 点左右,我的好朋友告诉我孝感的医院可能会有药,因为之前卖过。听到这个消息的时候,我打字的手都在抖,“总算有点着落了”。但当我们开始询问如何开车去孝感拿药时,发现即使开车到孝感也就二十多分钟,但封城了不让开车。

妈妈是社区舞蹈老师,她在舞蹈学员群里发出求助后,一位恰好是卫生局工作人员的学员告诉我们,要携身份证、病历(或相关证明)、医院出示的无药证明、驾驶证/车辆行驶证等资料,去防疫指挥大队开通行证。凭借通行证,交通管理部门便会放行。

31 日,以为一切差不多水道渠成了,我打算第二天带着身份证,去县医院开证明,然后去孝感拿药。这时孝感优抚医院的工作人员发来微信,“你们不用过来了,刚刚我问了现在在医院值班的同事,我们现在没有这个药了。” 同一天我收到来自安陆、应城、大悟和孝感市的消息,有药店的老板、有医药销售、有医院医生,全部表示:“没有这个药。”

那天感觉好戏剧,一整天的情绪都像在坐过山车。到最后我已经没有力气,决定放弃了:“死就死吧。”

终遇转机

2 月 1 日一觉醒来,我再次感觉一座大山压着自己,喘不过气、精神紧张,随时有可能再一次发作。

躺在床上,我开始回复关心我情况的消息,这时看到婶婶的信息:“问到了,中医院有“。之后表姐在也群里发了 2 盒药的图片,她那边也找到了。表姐常年不在云梦,她辛苦了一天才打听到原来中医院是有药的。

我除了感谢几乎顾不上跟婶婶和表姐多说什么,马上去了中医院,不敢再等。拿到药时,我心里的石头终于落地 —— 自己又能正常活下去了。

随后几天,很多有类似情况的朋友开始微信问我:没药怎么办/怎么开通行证。

向我打听管控药怎么开的老乡

我在武汉的室友是麻城人,她在孕期,但是贫血,需要持续打针依诺肝素钠注射液,如果不打,对自己和胎儿都会有极大风险。她的老公在当地指挥中心开到了通行证,驱车到武汉出租屋内才拿到药。

最后,虽说自己早就因为这个病在鬼门关走过好几次,但这次的恐惧却最为真实。原本可以避免的情况,却因为种种原因,险些成为压倒骆驼的最后一根稻草。我这样的慢性病人还有很多,希望这次疫情能快点过去,也希望大家都能平安。