用形容一个人的方式去形容东北

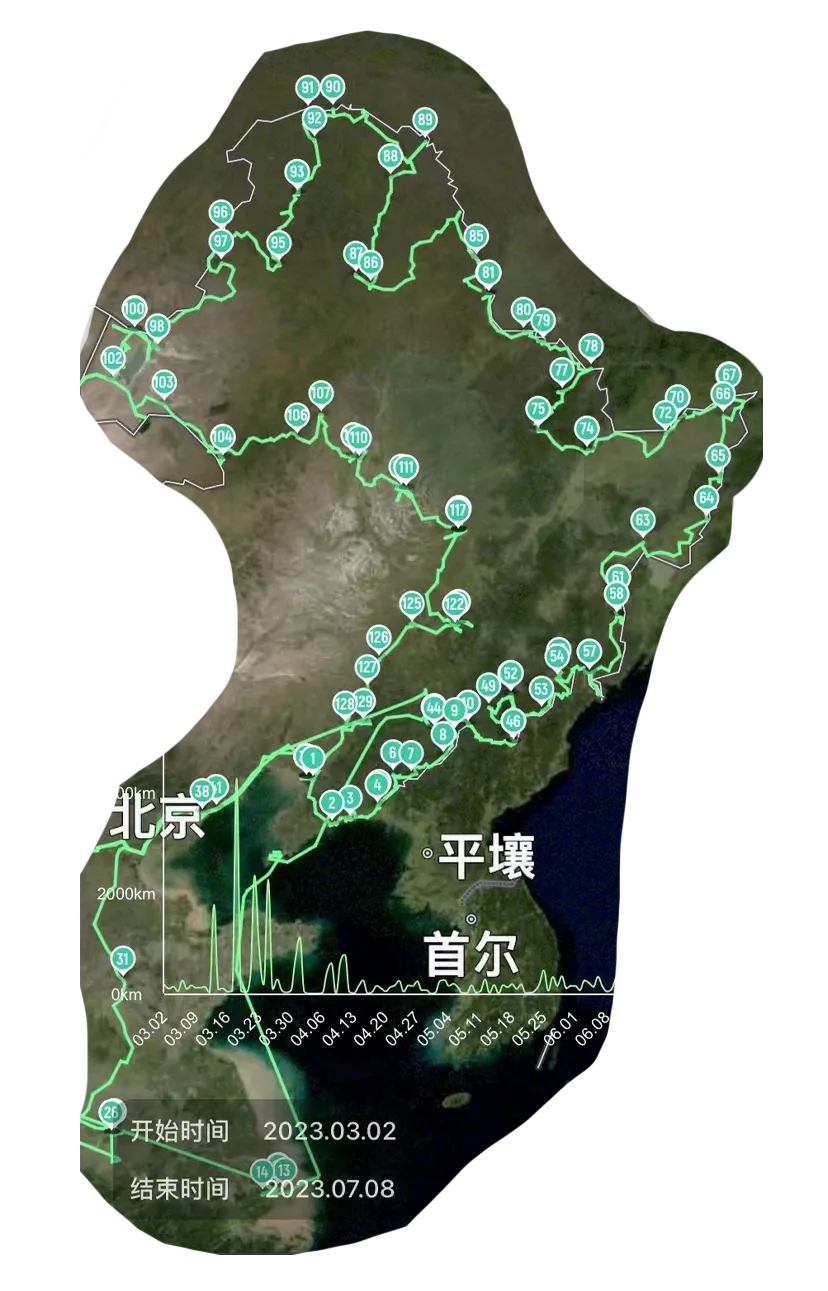

去年3月份,摄影师徐盛哲从营口出发,一个人一辆车,绕着东北的边境线自驾一圈,用时101天,途经12972.6千米,拍了40134张照片。

作为一个东北人,徐盛哲对东北的好奇——相比于外界——更有耐心。他是97年生人,因此觉得外界所定义的东北是他父辈们口中的东北,“我不觉得东北处于“没落”的状态,反而觉得现在是某个‘起点’。”

据他所说,其他摄影师、作家所热衷描绘的东北要素,是他眼中近似熟视无睹的“日常”。他更好奇的,是东北当下的生活,以及,通常被人忽略的,生活在东北的其他少数民族文化的交织与变迁。

徐盛哲的想法很简单:绕着东北的边境线走一圈,看一看是什么,将这个充满矛盾的庞大整体箍在了原地。

从老家营口出发,沿着海边走了一段,接着去丹东,沿边境线到阿尔山,然后沿中东铁路,经过哈尔滨、长春、沈阳三个省会。在旅途的第 78 天,行驶至大兴安岭的尾巴,徐盛哲决定结束在边境的旅行,沿着中东铁路回到老家营口。

“有一些路程不是完全沿着边境线走,因为有些边境线没有路,比如在平地上突然拉起一道铁丝网,那些边境线体现的不是地理的隔绝,而是政治的隔绝。尤其是俄罗斯的边境线,因为清朝曾把原来隶属于东北的一些地方划分给俄罗斯,所以它不像朝鲜的边境线那么地贴合地形。”

一路上,徐盛哲分别使用相机和手机记录了旅程,相机照片更能体现他对于图像的要求,手机照片则更具备文本上的幽默感。回来后,他将相机拍摄的照片整理为一本叫做《钢铁蜗牛》的摄影集,但一直没想好怎么去处理手机照片,它们同样很有意思,只是需要一个别样的看待方式。

他想到,假设东北是一个人,一个复杂的、矛盾的人,我们自然可以用很多不同的形容词,去试图捕捉这个人当下的状态。

也许我们可以将这些手机照片,以这样的面向进行分类。

(以下照片大部分来自徐盛哲的手机相册,有少量来自于徐盛哲摄影集《钢铁蜗牛》,具体见标注)

01 危险的

“这是我的第一次长途旅行,之前都是背包客式的,很少自驾,而我开的又是一辆轿车,我心里很忐忑,完全不了解前方的路况。我的第一站是庄河,那天我特意带了一条被子,以防边境线没有住处。我还在地图上找可以看星空的城市边缘,试图缓解自己的兴奋。于是,就找到了蛤蜊岛。那晚,我把车停在了海边,特别冷,整个车窗都结了霜,车里都是我的哈气,我也不敢开空调,生怕一氧化碳中毒。后来实在太冷,只能开十分钟空调,再关掉……就这样过了一晚。100多天的旅行只有那一晚是在车里度过的。”

“第三十多天,我开到珲春,是中俄边境线的开始,边境线贯穿了东北虎豹国家公园,村庄在森林里散落着。路旁不时出现一些警告危险动物出没的路牌。夜里开车猫头鹰突然从车前掠过,车灯照耀下,一张黑脸,白身子。

“在大兴安岭中从塔河县到漠河,国道开始出现大量的沉降路段,开车像是在公路上冲浪。”

02 煞有介事的

在旅程的第60多天,我抵达了中国的最北方漠河下面的北极村,这里很多招牌都带着“最北”的前缀。我想到东北的很多地方,都在以地理位置上的特殊招徕游客。

03 孤独的

“最近一个月里穿越大兴安岭森林,呼伦贝尔草原,还有大片的荒漠,现在又回到了大兴安岭森林。让我开始有点厌倦荒野,诗和远方听着很吸引人,但真的长期身临在此处的时候,会把人的孤独无限放大。在旧敖鲁古雅乡时遇到了一位在这里独自看守13年的大爷,依旧健谈,健谈到迟迟不愿结束话题。还有草原上的牧羊人,几乎都是一个人在放牧,早上4点开始,到晚上8点,有的地方连信号都没有,只能凝视大片大片的绿色,不知道他们内心会想些什么。”

图片来源:影集《钢铁蜗牛》

兴凯湖的渔民 图片来源:《钢铁蜗牛》

大兴安岭火灾后的白桦林 图片来源:《钢铁蜗牛》

04 大方的

旅途的第20多天,去往长白山的路上,途径吉林的一个林场,里面住着人,在一条断头路上,我遇见了看林场大爷,他蹲在地上,仔细端详一条水流,他说自己平时养林蛙,邀请我去他家做客,我说我是拍照的,问他附近有什么可以住的地,大爷说没有,但你可以跟我住一个炕上。

我是一个辽宁人,虽然也都算东北地区,但吉林和黑龙江两地与辽宁差异还是蛮大的——建筑,地貌,文化。但这里的人在与人打交道的方式上都出奇的一致,在黑龙江的一个边境小镇上和人聊天,就像在我老家——一个坐落在渤海边的城市一样。

第20多天,开到长白山脚下,去了一家专做“包饭”的餐厅。“包饭”是一道菜,但几乎所有的东西都可以包进“包饭”里。一道包饭50多块钱,一个人根本吃不完。

我想,东北的“大方”是一种笼统的气质,存在于每个事情上、每一道菜上。

05 浪漫的

路上,我遇到一条叫爱河的河,我想可以做一个行为艺术,比如立一个牌子,让经过的人把喜欢的人的名字写在石头上丢进这条河里。我想过几年,爱河就会消失了。

大兴安岭深处一个县城里的饭馆

浪头镇的一家宾馆

06 自相矛盾的

07 边缘暧昧的

提到东北,大家通常不会想到少数民族,实际上,东北有满族、蒙古族、朝鲜族、回族、锡伯族、达斡尔族、鄂伦春族、鄂温克族、柯尔克孜族、俄罗斯族、赫哲族……

在同江市,我遇到了一位赫哲族萨满的后代。那天晚上,我抵达了同江市某个小县城的饭店,出于一种摄影师的直觉,我向饭店老板打听这里是不是赫哲族的聚集地。老板告诉我,她老公就是赫哲族人,就在屋子里。

这位赫哲族大叔很爱聊天,他说过几天有个大约100人的旅行团要来,他们会准备一场萨满表演。大叔的爷爷曾经是一位萨满,但在他很小的时候就去世了,他们这里萨满都隔代传,到他这就失传了。

于是,这位大叔现在在带领一个舞团给旅行团表演,他在团里负责扮演萨满。

图片来源:影集《钢铁蜗牛》

他跟我说在俄罗斯的赫哲族叫那乃族,他们还保留着原来的渔猎文化,上次他去俄罗斯旅行,见到了一位和他母亲很像的女性,但彼此语言已经不通了,没办法交流。

抵达黑龙江的第二天,我来到中俄边境线,发现和中朝边境线有明显的区别,中朝边境线是以地理因素为区分的,所以能明显感觉到彼此的距离,但中俄有点不一样,331公路其实离真正的边境线还蛮远的,我只能抄小路抵达一些有路的村落。

如果不是铁丝网的存在,完全区分不开中俄两地,后来想到,可能是因为这里原来就是中国的领土,只是因为某些历史原因被割让了出去,才有这样的感觉。

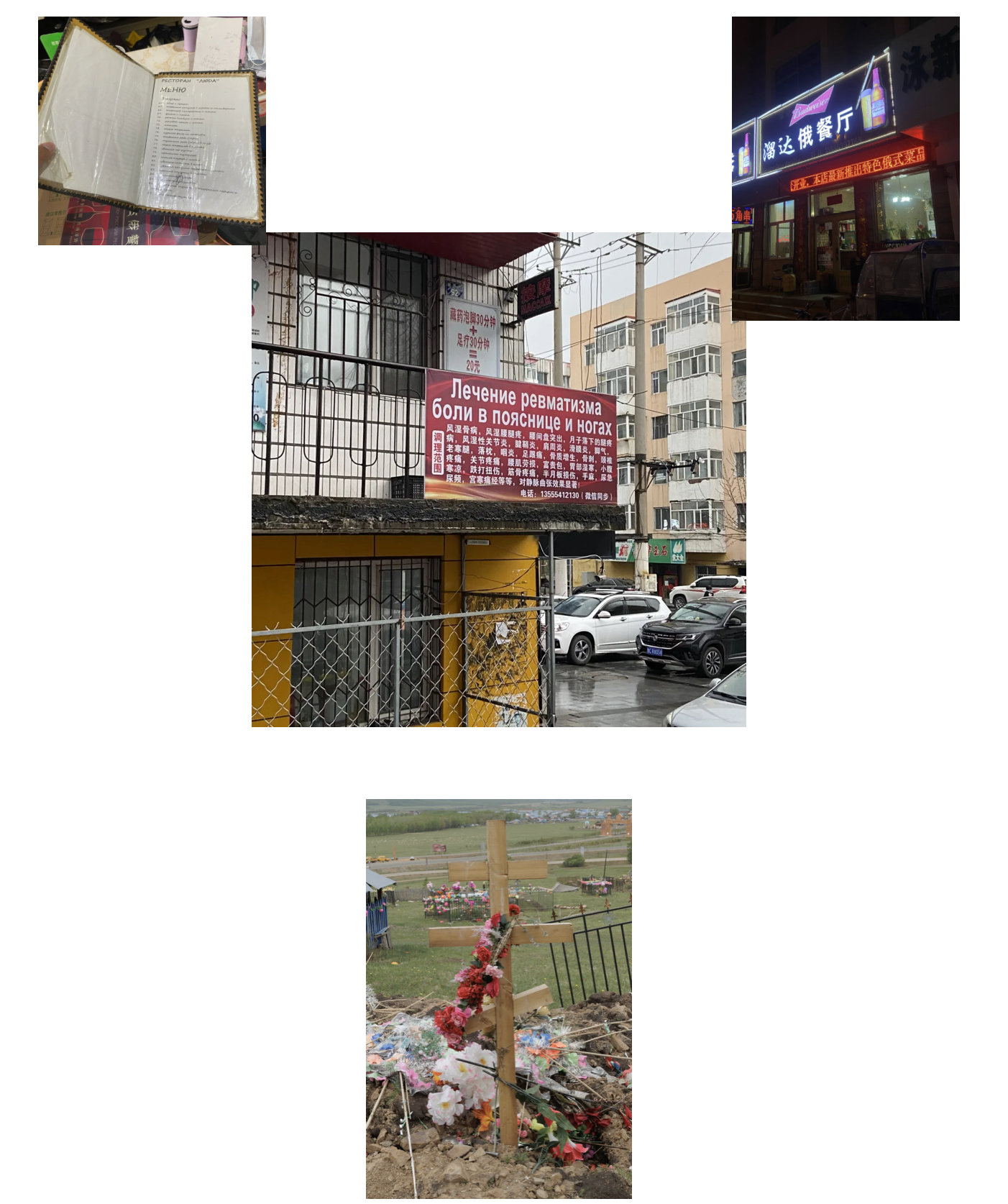

自从浑春之旅之后就能明显感觉到在边境城市上两国的融合,因为早已开关,街道上有很多俄罗斯人,听当地人说“很多人是来这里旅行的,主要是为了购物,因为东西便宜”。还有一部分俄罗斯人是来这里跑货车的,比如东宁这里,贸易早已兴起,只不过这两年yq,少了很多。为此俄餐厅的老板都开始制作中国菜谱,不然原来吃饭的都是俄罗斯人(也是头一次见小写的俄罗斯文字)。

在口岸城市的街道上,开始出现了完整的服务于俄罗斯人衣食住行的配套建筑,甚至还有地下舞厅。来到这里的人更多是往返于中俄两地的卡车司机,代购个体户。因为战争原因,俄罗斯也开始限制年轻人出境,在街道上看到的更多的是偏大年龄的俄罗斯人。

在绥芬河地下舞厅起舞的俄罗斯阿姨 图源:《钢铁蜗牛》

这是他们家的老菜谱,里面是小写的俄文,本来打算买下来、老板不卖给我。

俄罗斯族墓地 图源:《钢铁蜗牛》

“旅行的第十六天,我抵达了长白县,地图上看这里像被遗忘的城市。今天睡了几乎一整天。醒着的时候就是在吃饭和闲逛,这个县城有点特别,周围全都是林场,方圆200多km几乎都是森林,也没有火车通到这里,到处都是朝鲜文字的牌匾,离朝鲜的某座城市很近p6.7(地图上搜不到名字)。白天很干净,街道上也没什么人,但建筑规格和设施完全不像一个深山里城市该有的样子,仿佛一座虚拟的城市,尤其到了晚上,9点钟左右街道上就一个人都没有了,路灯很多,路灯的光线还是白色,把整座城市照的惨白,因为没有高的建筑,周围又都是森林,天际线黑的深邃,有种说出不出来的诡异和安详。”

08 急切的

在中国最东方的城市——抚远市,凌晨2点,天就开始蒙蒙亮了,8点多去吃早餐,老板告诉我,已经没得卖了。

我还观察到,在东北,卖房信息特别多。

09 熟视无睹的

废弃的溥仪行宫位于辽宁丹东,这里已经被本地居民占领。外面有人打牌,里面有人跳舞。

因为古建筑很多,老城区的交通都非常奇怪。这是一条形似派大星的哈尔滨道路。

民房改的教堂,在门口还贴着一张纸,上面写着“院内卖煤,有事打电话”。

路牌上消失的东北虎 图片来源:《钢铁蜗牛》

在阿尔山 —— 大兴安岭的尾巴,我决定结束在边境的旅行,开始返程,沿着中东铁路回到我的老家营口。

在旅行的开端,我的策略是扮演一个家乡附近的采风者,直到后来,我的好奇心开始变弱,我发现不论在哪或者哪个民族,东北人民都有一种统一的精神样貌:亲切、自足,跟他们打交道跟在我老家附近没有什么不同,我开始思考自身和土地的关心,而从图像上来看,我的变化是更愿意拍摄人的正面肖像了。

除了东北符号,我更想寻找一个松弛的状态,不想呈现一个固定的、做作的东北,之所以以这样含糊的方式来归档旅途中的手机照片,我想是因为东北本身是含糊的。

如对徐盛哲的环东北摄影集《钢铁蜗牛》感兴趣,可以点击此处了解更多。 //设计:咸