有没有会让朋克女孩产生性欲的环保男孩?

虽然作为编辑工作时我会尽量严谨客观,但在日常聊天中我经常用偏激(甚至无知)的问题挑起事端。某天我突然问自己:这世界上存在性感的环保人士吗?把问题发到一个同事群里,有几个女同事认同了这个问题的预设,表示 “环保主义者是禁欲系的” 以及 “一脱就完蛋了”。

考虑到这个问题最好让环保人士本人来回答,我把它抛给了身边最擅长消化异己观点的环境问题关注者 “建筑大王”—— Yoko 和 Tao 。大笑之后两人表示 “从未想过这个问题”,并反问我难道保护环境运动不就是由倡导性解放的嬉皮们发起的吗?我继续挑衅说,但朋克女孩可看不上嬉皮。(另一位同事支持了我的观点,并发给我一部德国电影,名叫《干死嬉皮!朋克永生!》。)

建筑大王立刻怀着好奇进入了严谨的备战状态,对这个粗枝大叶的问题进行了一番分解:

“所以真正的问题是,有没有会让朋克女孩产生性欲的环保男孩?”他们说。

“对!我就想问这个,”我不负责任地说。

下面是建筑大王给出的答案:

*以上来自本文编辑。

1

“嬉皮是五彩缤纷的极端主义者;朋克是非黑即白的浪漫主义者。嬉皮要暖;朋克要酷。嬉皮用自由性爱欺骗自己;朋克假装 SM 才是真我。作为反抗的标志,万字符的愚蠢程度一点儿都不输给鲜花。”

—— 老牌乐评人 Robert Christgau (1981)

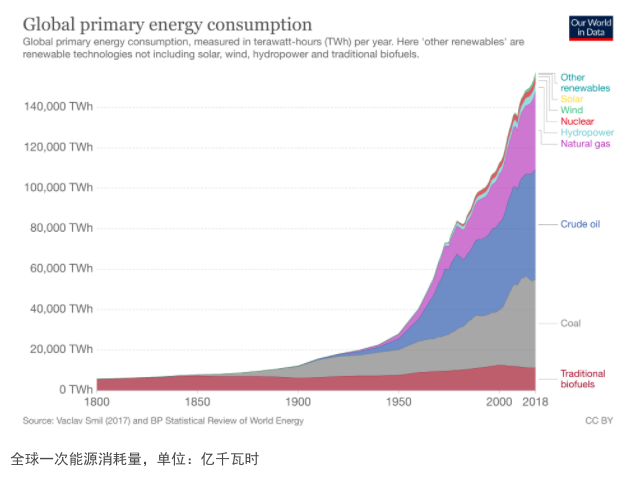

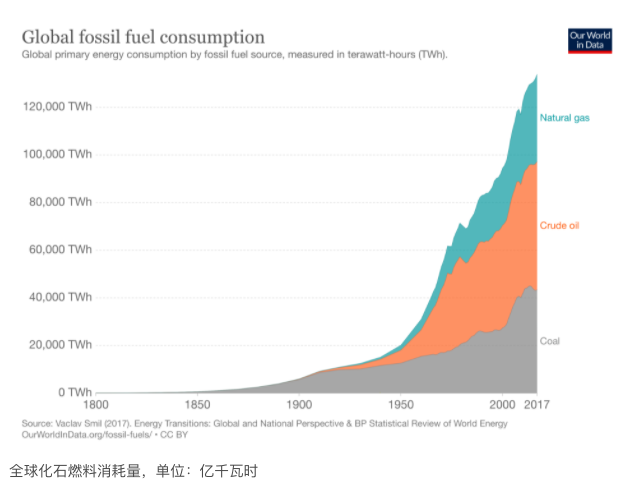

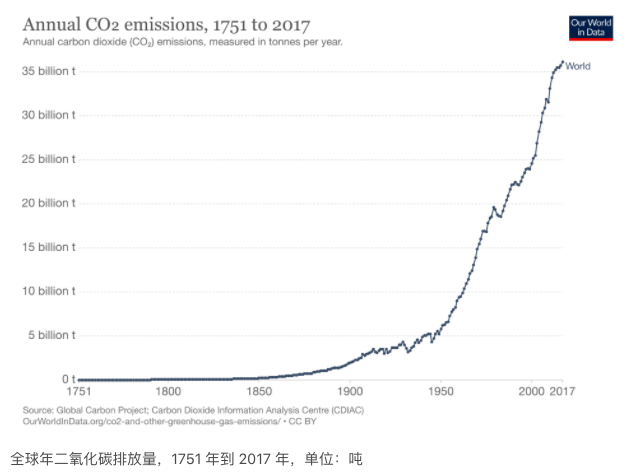

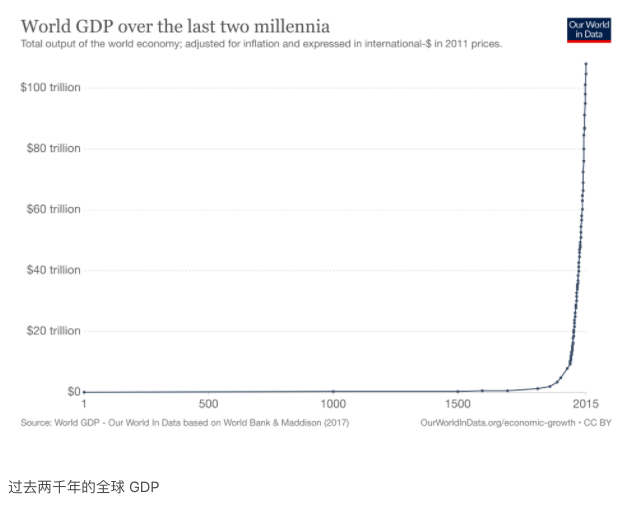

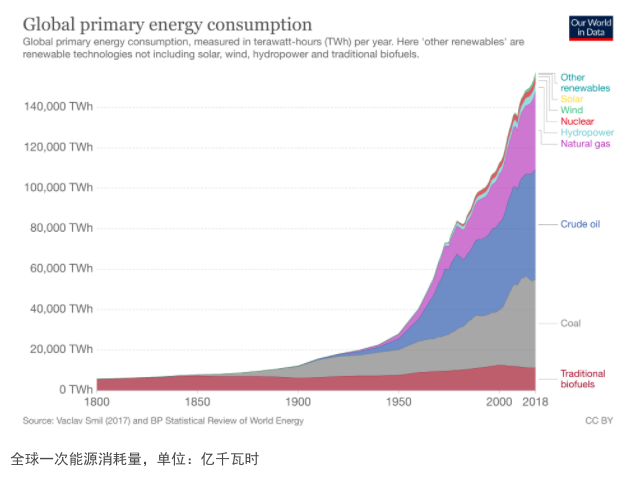

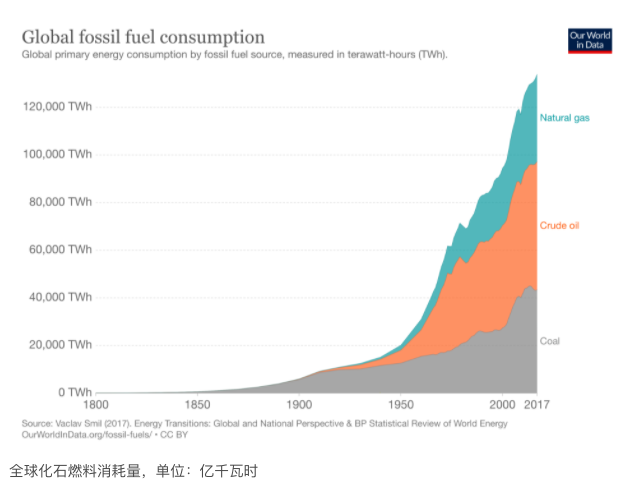

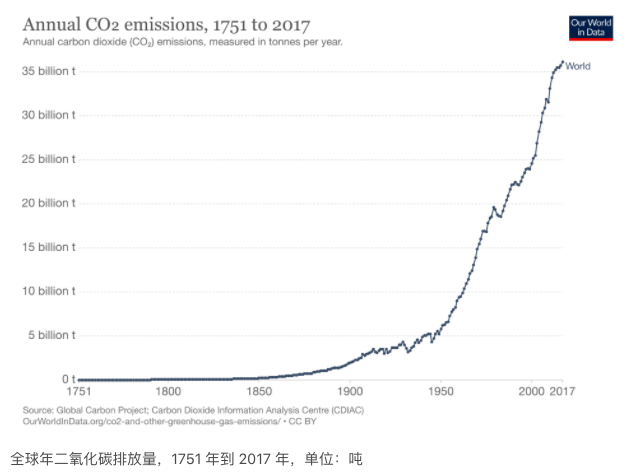

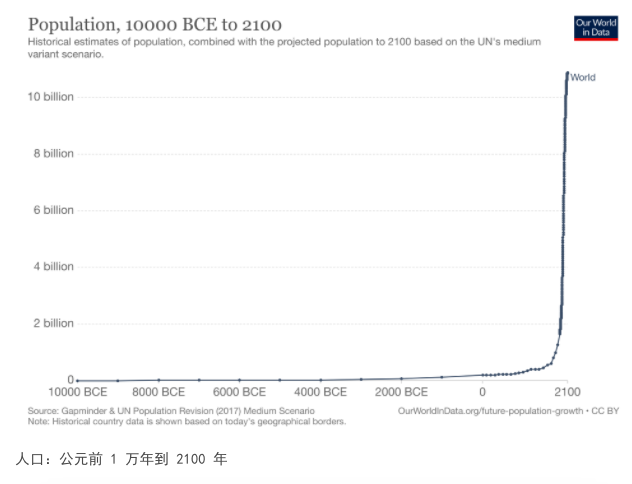

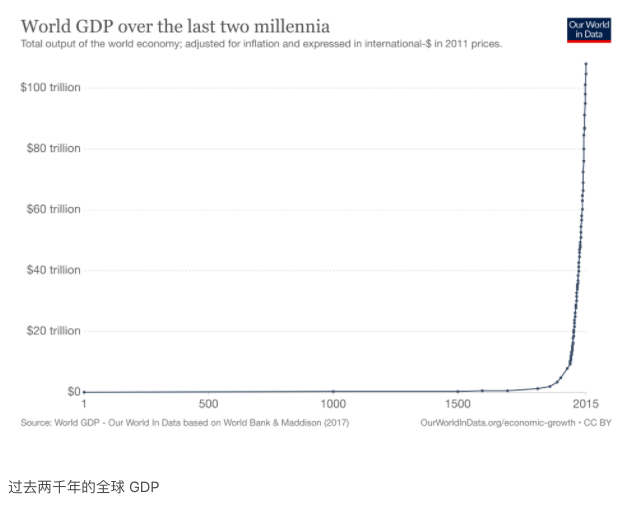

ourworldindata.org 是一个牛津大学发起的非盈利项目,旨在通过数据图表的方式分析和解决我们生活的这个世界上尺度最大的一些问题。如果有人只能从这些信息量巨大的图表中看出一件事情,那么他看到的多半会是:从二战结束后开始,全世界的数据都像失重一般飞了起来。人口、经济、石油开采、肉类生产……即使 1980 年和 2010 年的两次金融危机带来了两个明显的震荡,整条曲线看上去也并没有任何趋势上的改变。

这个 “腾飞” 的转折点在哪里?如果你今天去问一个刚从新冠病毒中幸免于难的意大利老头,他很有可能会告诉你一个词:anni sessanta——六十年代。

嬉皮和朋克,就诞生于那个年代。只不过对于他们而言,世界从那时起不是开始腾飞,而是开始下沉。 我们并不打算在这篇文章中梳理他们的历史,我们只想从历史中挖出两个问题的答案:一是朋克为什么讨厌嬉皮,二是朋克环不环保。

第一个问题的答案很快就找到了。Quora 上有人问,“为什么朋克曾经讨厌嬉皮?”下面最高赞的回答说:“不要用过去时,我们现在就很讨厌嬉皮。我们不是和平主义者,朋克相信的是拳头要砸在纳粹脸上,嬉皮整天就知道和平与爱,你怎么可能去跟一个种族优越论者聊和平与爱?我真的很不喜欢嬉皮。”

然而,如果你是一个 “真正的朋克”,可能就不会同意这个回答,而且你根本不用看这个回答就会不同意这个回答——因为,一个真正的朋克,怎么会去 Quora 这种中产阶级网站注册账号呢?

在搬来意大利山里认识了一些嬉皮山仔之前,我们认识更多的是朋克朋友,所以也算是略有了解。除了在反抗的方式上一个相信和平一个相信冲突以外,嬉皮跟朋克最大的矛盾应该是对于 “人生意义” 的理解:嬉皮通过各种方式寻找和创造意义,朋克则认为一切都没有意义,甚至要故意破坏意义。

回到历史上看,这可能并非偶然。嬉皮起源于上世纪 60 年代初,朋克则晚了 10 年左右:第一个嬉皮村 Drop City 1973 年在美国宣告失败,1975 年越战结束,1977 年 Sex Pistols 在英国喊出了 “没有未来”。

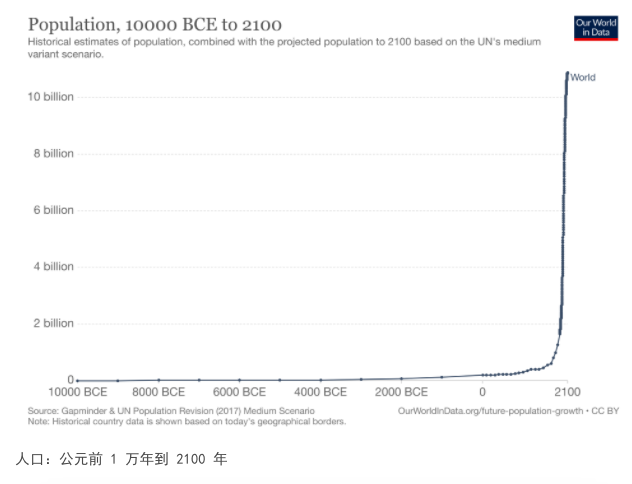

你与其把这个变化归咎为理想破灭或者嬉皮不争气,只要看看那条神奇的人类增长曲线,就不难得出一个更好的解释:比他们多得多得多的人,以及越来越多的人,觉得生活在越变越好。这些人都被洗脑了吗?如果他们是大众的话,事情就不得不让人绝望了。

也许正是因为这样的绝望,早期朋克一直被虚无主义(nihilism)所笼罩。如果你去跟他们聊环保,听到的很有可能就会是我们从起码两位朋友那里听到过的回答:“人类反正是要完蛋的,我现在关不关心都一样。”而其中一位,不知道算不算更朋克,接下来还说:“我不关心,就可以让它更快完蛋。”

然而,那个年代的人毕竟都是真人,不是人造人,生命力旺盛的种子不可能只长出一根树干——如同所有的 “主义” 一样,朋克也很快就开枝散叶起来。不同于 Sex Pistols 一边唱 “我是安那其”,一边唱 “我们真空虚”,以英国乐队 Crass 为代表的 “安那其朋克”(anarcho-punk)从 80 年代初起,开始严肃地以无政府主义思想介入社会。其中既有像 Crass 一样倡导以和平方式解决问题的,也有像 Quora 答主那样要直接揍扁纳粹的。

Crass 在演出,1984 年 5 月,英国,图片来自维基百科

关键是,朋克里一点也不缺环保主义者。

你听过教你做纯素馅饼的朋克歌曲吗?

它是这样唱的:

酥皮加蔬菜!!

红豆!!

西葫芦!!

核桃!!

腰果!!

杏仁!!!

蘑菇!!!!!

一起做个美味的无政府派!!!

超棒纯素食 for you and I!!!

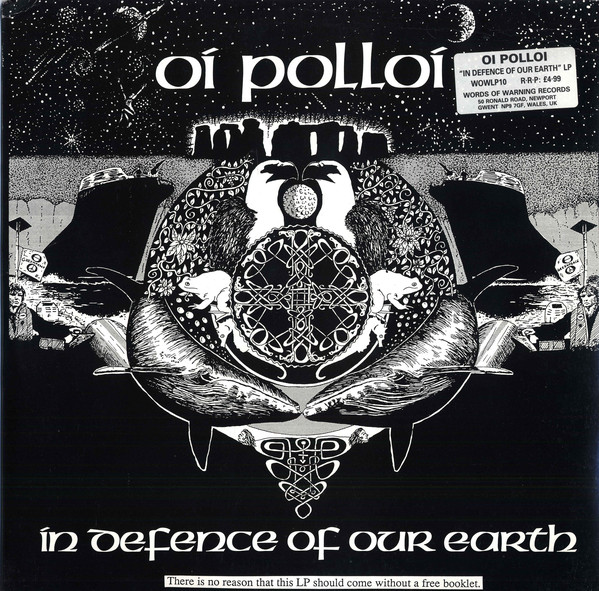

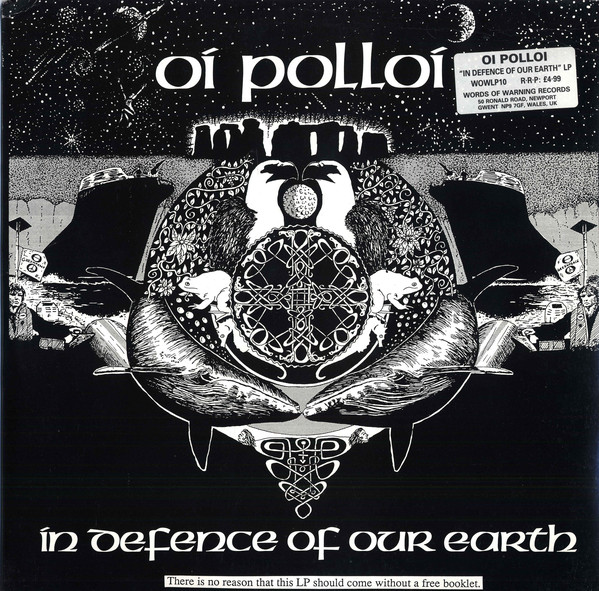

这首歌来自苏格兰朋克乐队 Oi Polloi 1990 年的专辑《In Defence of Our Earth》——嗯,几乎一整张专辑全是环保歌曲。

《In Defence of Our Earth》专辑封面

朋克女孩们,你们觉得他们性感吗?

而当 73 岁的 Patti Smith 公开抗议气候变化、参与环境运动、支持 Greta(对就是大家讨厌的那个 Greta),称赞年轻人正像蒲公英一样在全球盛放时,你们又会觉得她已经背叛(sell out)了朋克,变成一个性冷淡的老嬉皮了吗?

Patti Smith 为 Greta 17 岁生日写了首诗。

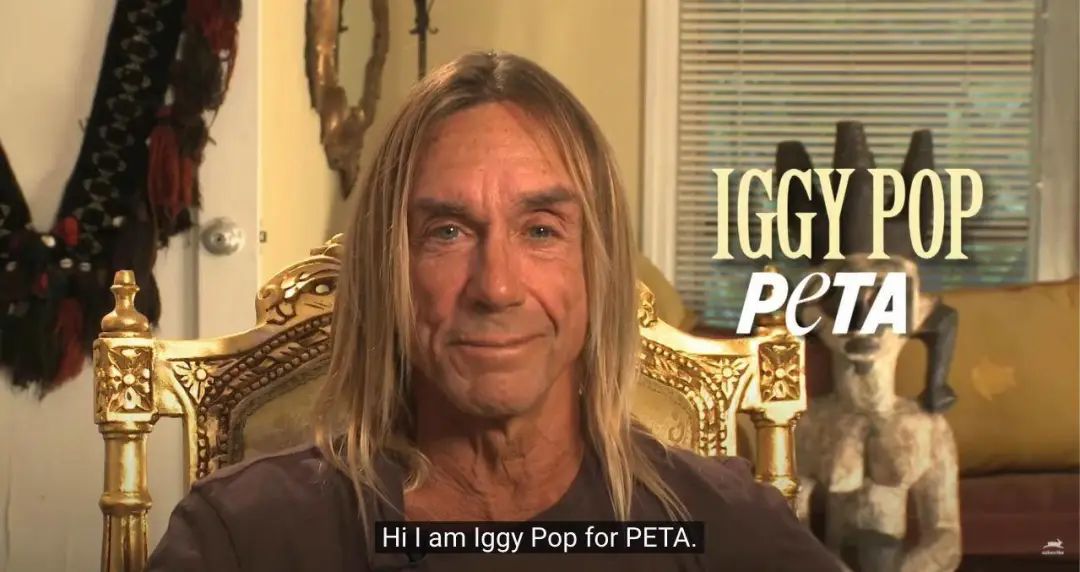

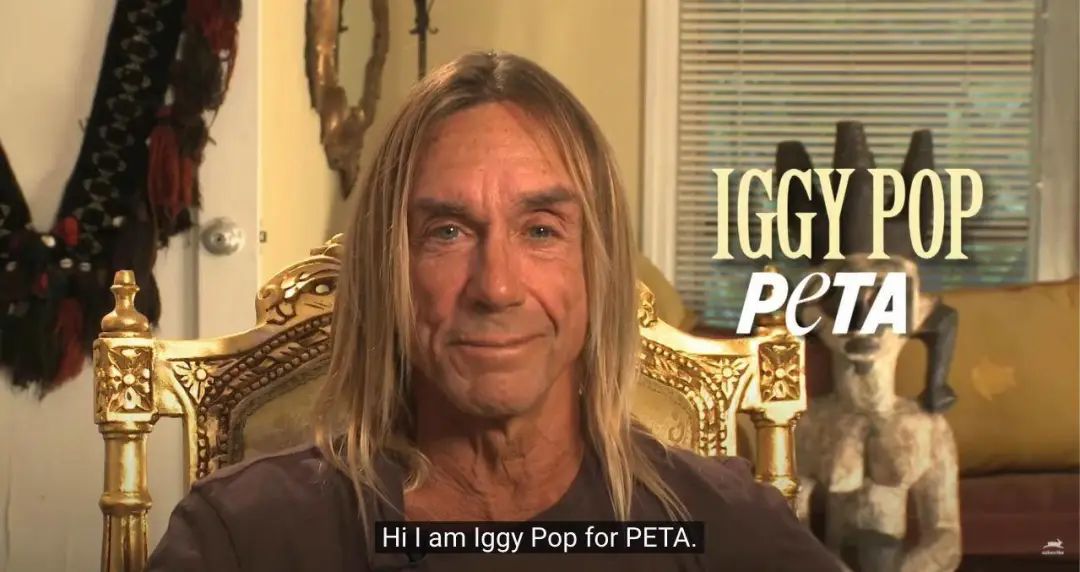

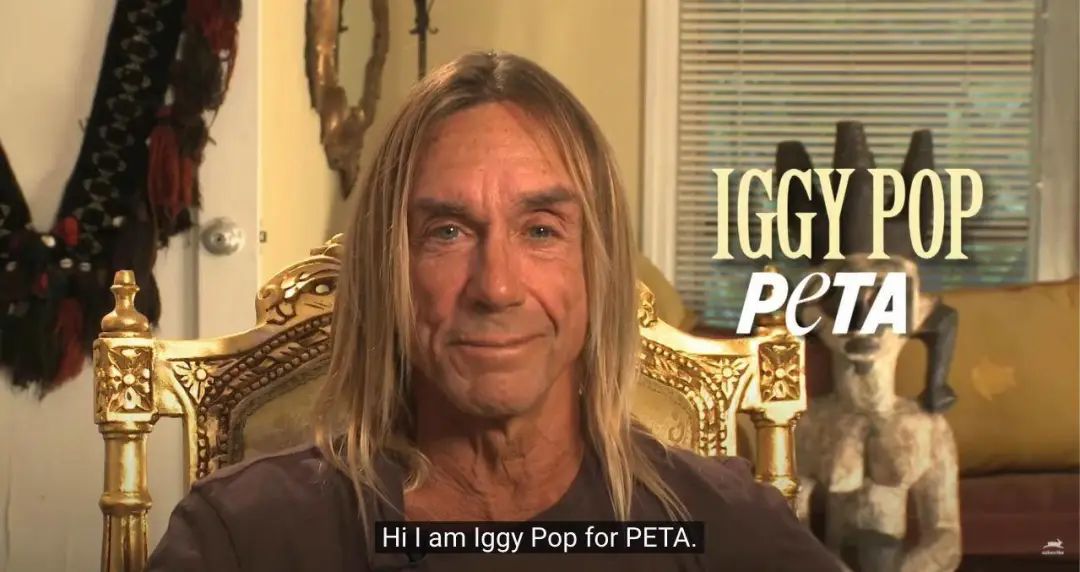

在你思考 Smith 奶奶就算能称得上环保朋克,但不知道算不算性感时,我们还准备好了下一个致命一击。对于这一位,《New Yorker》杂志这样描述他:

“从远处看,他就像是一尊青铜小雕塑。他柔软、强壮、被晒成了深棕色的躯干,十几年如一日地被时钟般精密的肌肉覆盖着,任何一个旁观者都完全有理由觉得那是画上去的。最近几年,他的腹部看上去松弛了一点点,但他保证,如果你去拍一拍,就知道还有多紧了。他金色的头发齐肩长,针一般直,从中间往两边分开,眼睛像海一样蓝。”

他是人们口中的 “朋克教父”,并多次当选 “全世界最性感的人”——同时还是爱狗人士、动保人士、PETA 的常年支持者(对就是大家讨厌的那个 PETA ),甚至与另一位朋克 Nick Cave 一起帮 Peta 拍了宣传片,片子的结语是:“成为你的狗觉得你是的那种人。”(Be the person your dog thinks you are.)

他就是 Iggy Pop。

2

所以,有没有会让朋克女孩产生性欲的环保男孩?有。但我们不妨把话讲的更直接一点:有些环保人士之所以讨厌,并不是因为他们环保,而是因为他们就是讨厌。

公平点讲,如果我们不会因为自己关注了环保问题就觉得所有环保人士都不讨厌,各位就也不应该因为他们本身讨厌就不关注环保了,对吧?——至于性感这事儿要不还是先放一边吧——真的讲不通——当你碰上了性感的人,你真的会关心 ta 环不环保吗?

所以回到最开始的问题,我们觉得各位真正想问的可能是:环保人士为什么那么讨厌?

我们去年看环境问题看得三观全毁之后,建了个微信群,叫 “人类世动物爱好者互助会”,希望同样三观全毁的人可以在里面相互提供在线心理帮助,现在已经达到了 400 多人的规模。那天我们在群里稍微讨论了一下这个话题。有人说,在中国提起环保,大家往往会想到三件事:捐钱、布衣长裙和远方、都市返祖;有人说,有很多奇奇怪怪的组织用给自己贴金晒优越感的方式去推行一些夹带私货的活动;还有人说国内为环境发声的歌曲只记得周杰伦的一首《梯田》……讨论的最终结果是:我们应该 “常回家看看”。

但我们觉得如果要彻底回答这个问题,需要将其拆分成两个子问题:他们为什么讨厌,和我为什么讨厌他们。这是两件事。

他们讨厌的方式大概有以下三种:

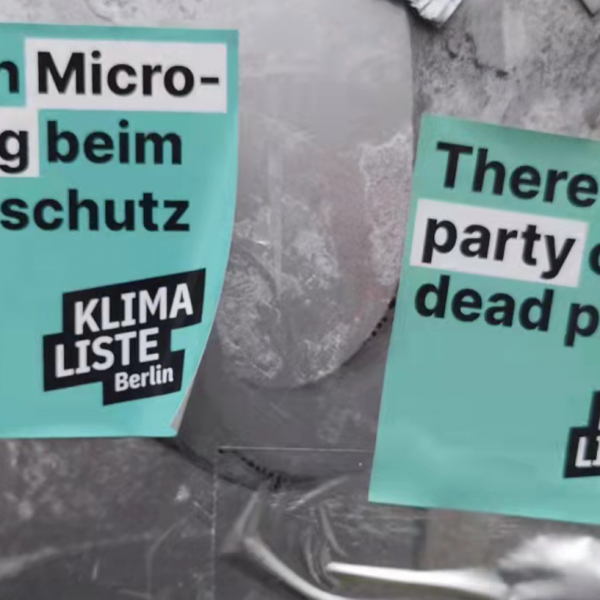

最无耻的一种,是洗绿(greenwashing),就是把并不环保的商业 / 产品 / 服务包装成环保的,为了让消费者掏(更多)钱——跟把你并不需要的东西包装成你需要的东西用的是一样的手法。

第二种是用爱发电,并永远散发出一种不知道从哪里来的快乐气息:让我们手牵手,感受彼此心灵的波动起伏,爱彼此,be happy forever……这种,比起讨厌,其实是有一点吓人。

第三种是大家平时最爱说的,道德绑架、以己度人,不考虑不同人的成长经历和生活背景,既不晓之以理,也不动之以情,直接把传单塞到你手里或者什么也不解释就群发微信文章。而很多时候当你针对某个具体问题问 ta 为什么的时候,ta 很有可能也答不上来。

但在把这三种人统统拉黑之前,我们想为后面两种人说几句。

首先,很多时候,他们并不一定是要故意站在道德高地,而是看到了可怕的事情,受到了精神创伤,才变成那样的。被捅了一刀,会大叫,总是应该给予理解的吧?我们看完环境问题的体验是,不变成那样,真的需要有额外的自制力。

其次,在我们今天生活的世界,音乐可以变成职业,有专门的人唱歌,其他人都觉得自己不会唱歌了;环保也可以变成职业,有专门的人 “搞环保”,其他人都觉得自己不需要关心了。那么,有人会沟通,有人不会沟通,应该不难理解吧?如果大部分人都觉得自己只要做好自己那一小块本职工作就是尽到了社会责任,你如何能指望这些不小心看到了社会以外、没人管的环境问题的人都刚好有很好的沟通能力呢?

第三,环境问题是复杂问题,我们 2019 年几乎花了一整年时间,不做设计不赚钱,专门去了解它,才建立起了大概的知识框架,你如何要求你碰到的那位环保人士刚好能在你提问的时候都能马上答出一二三?有一种被称为 “谬误谬误”(fallacy fallacy)的逻辑谬误,就是说,即使这个人针对一个结论给出的理由都是屎,你也不能只凭这一点就认为 ta 的结论不成立。就像 Iggy Pop 在另一个 PETA 宣传片里抵制加拿大杀海豹时说的那样:(别管别人说什么,)你需要亲自去看一眼。

综上,我们虽然仍然不喜欢这两种人,但在看到环境问题之后,就越来越能理解他们了。 那么就只剩最后一个问题了:为什么我们即使已经理解这些讨厌的人为什么讨厌了,也还是会难以抑制的继续讨厌他们呢?

3

作为摇滚乐爱好者,你一定知道野格吧?(虽然我们有合作,但本文真的不是广告。请继续往下看。——编辑注)这种频繁出现在 livehouse 和音乐节里的标志性饮品,在我们村的河谷超市里也能找到,只不过你得稍微花点时间,因为它被塞到了其他十几种味道差不多的草药酒中间——这种酒在意大利叫 amaro(苦的意思),是山区老人们吃完一餐正餐之后都会来一小杯的 “消食酒”。而之所以野格能走出欧洲爷奶的橱柜,在全球音乐派对上大放异彩,全靠美国商人 Sidney Frank 从 90 年代起就开始向年轻人和学生群体发起的疯狂推销。

说这个不是想让你觉得喝野格不酷(你可能还觉得更酷了)或者搞商业不好,而是想借它做例子,说明我们大脑的一种运作方式。今天信息是爆炸了,但我们的大脑并没有升华,它想看什么、喜欢什么,都不见得是受我们控制的:比如我们虽然也喜欢摇滚乐,但因为不幸先知道了 “消食野格”,所以要想在派对上体验到先知道“派对野格”的人的那种豪饮冲动,我们就不得不跟我们的大脑坐下来好好谈谈。

2017年,我们知道派对野格后,专门到村里一年一度的 “农乐节” 点了一杯常温消食野格。

科学家把这种现象称之为 “认知偏误”(cognitive bias),用大白话说就是:我们的大脑喜欢但我们不见得喜欢的一些事情。认知偏误是我们大脑的 “出厂设定”,维基百科上列出了 195 种之多,只要你是人,就起码能中上一大半。它们得到了各种行为实验的验证,同时也为各种营销行为 “割韭菜” 提供了肥沃的土壤。

我们可以借助前面提到的一些内容来举几个例子。

“锚定效应”(anchoring):根据很少的、往往是最先知道的局部信息来做判断,比如你先看到野格出现在了各种派对,就会倾向于认为它是为摇滚乐而生的。

“我方偏见”(confirmation bias):如果你认同了野格=摇滚,就会倾向于去捕捉各种帮自己确认这一认知的信息,而不是去全面了解野格的历史。

“刻板印象”(stereotyping):根据某些共性做判断,忽略个性。比如他朋克,肯定不环保;她环保,肯定性冷淡。

“团体迷思”(groupthink):如果你周围的人都觉得环保人士性冷淡,或者朋克不环保,你的大脑为了减少与周围朋友的意见摩擦,就会倾向于直接认同他们。

“吊桥效应”(misattribution of arousal):只要让你走过一座吊桥,就会觉得在桥那头碰到的异性更加性感:你的大脑会告诉你当时的心跳加速不是桥带来的,而是这位异性带来的——所以,如果要让朋克女孩爱上环保男孩,就让她走过一座吊桥吧!

等等等等。

知道这些有什么好处呢?我们觉得起码有两点好处,一是可以避免被割韭菜;二是不要被讨厌的人蒙蔽了双眼,因为他们完全可以在做一件对我们而言也很重要的事。

虽然作为编辑工作时我会尽量严谨客观,但在日常聊天中我经常用偏激(甚至无知)的问题挑起事端。某天我突然问自己:这世界上存在性感的环保人士吗?把问题发到一个同事群里,有几个女同事认同了这个问题的预设,表示 “环保主义者是禁欲系的” 以及 “一脱就完蛋了”。

考虑到这个问题最好让环保人士本人来回答,我把它抛给了身边最擅长消化异己观点的环境问题关注者 “建筑大王”—— Yoko 和 Tao 。大笑之后两人表示 “从未想过这个问题”,并反问我难道保护环境运动不就是由倡导性解放的嬉皮们发起的吗?我继续挑衅说,但朋克女孩可看不上嬉皮。(另一位同事支持了我的观点,并发给我一部德国电影,名叫《干死嬉皮!朋克永生!》。)

建筑大王立刻怀着好奇进入了严谨的备战状态,对这个粗枝大叶的问题进行了一番分解:

“所以真正的问题是,有没有会让朋克女孩产生性欲的环保男孩?”他们说。

“对!我就想问这个,”我不负责任地说。

下面是建筑大王给出的答案:

1

“嬉皮是五彩缤纷的极端主义者;朋克是非黑即白的浪漫主义者。嬉皮要暖;朋克要酷。嬉皮用自由性爱欺骗自己;朋克假装 SM 才是真我。作为反抗的标志,万字符的愚蠢程度一点儿都不输给鲜花。”

—— 老牌乐评人 Robert Christgau (1981)

ourworldindata.org 是一个牛津大学发起的非盈利项目,旨在通过数据图表的方式分析和解决我们生活的这个世界上尺度最大的一些问题。如果有人只能从这些信息量巨大的图表中看出一件事情,那么他看到的多半会是:从二战结束后开始,全世界的数据都像失重一般飞了起来。人口、经济、石油开采、肉类生产……即使 1980 年和 2010 年的两次金融危机带来了两个明显的震荡,整条曲线看上去也并没有任何趋势上的改变。

这个 “腾飞” 的转折点在哪里?如果你今天去问一个刚从新冠病毒中幸免于难的意大利老头,他很有可能会告诉你一个词:anni sessanta——六十年代。

嬉皮和朋克,就诞生于那个年代。只不过对于他们而言,世界从那时起不是开始腾飞,而是开始下沉。 我们并不打算在这篇文章中梳理他们的历史,我们只想从历史中挖出两个问题的答案:一是朋克为什么讨厌嬉皮,二是朋克环不环保。

第一个问题的答案很快就找到了。Quora 上有人问,“为什么朋克曾经讨厌嬉皮?”下面最高赞的回答说:“不要用过去时,我们现在就很讨厌嬉皮。我们不是和平主义者,朋克相信的是拳头要砸在纳粹脸上,嬉皮整天就知道和平与爱,你怎么可能去跟一个种族优越论者聊和平与爱?我真的很不喜欢嬉皮。”

然而,如果你是一个 “真正的朋克”,可能就不会同意这个回答,而且你根本不用看这个回答就会不同意这个回答——因为,一个真正的朋克,怎么会去 Quora 这种中产阶级网站注册账号呢?

在搬来意大利山里认识了一些嬉皮山仔之前,我们认识更多的是朋克朋友,所以也算是略有了解。除了在反抗的方式上一个相信和平一个相信冲突以外,嬉皮跟朋克最大的矛盾应该是对于 “人生意义” 的理解:嬉皮通过各种方式寻找和创造意义,朋克则认为一切都没有意义,甚至要故意破坏意义。

回到历史上看,这可能并非偶然。嬉皮起源于上世纪 60 年代初,朋克则晚了 10 年左右:第一个嬉皮村 Drop City 1973 年在美国宣告失败,1975 年越战结束,1977 年 Sex Pistols 在英国喊出了 “没有未来”。

你与其把这个变化归咎为理想破灭或者嬉皮不争气,只要看看那条神奇的人类增长曲线,就不难得出一个更好的解释:比他们多得多得多的人,以及越来越多的人,觉得生活在越变越好。这些人都被洗脑了吗?如果他们是大众的话,事情就不得不让人绝望了。

也许正是因为这样的绝望,早期朋克一直被虚无主义(nihilism)所笼罩。如果你去跟他们聊环保,听到的很有可能就会是我们从起码两位朋友那里听到过的回答:“人类反正是要完蛋的,我现在关不关心都一样。”而其中一位,不知道算不算更朋克,接下来还说:“我不关心,就可以让它更快完蛋。”

然而,那个年代的人毕竟都是真人,不是人造人,生命力旺盛的种子不可能只长出一根树干——如同所有的 “主义” 一样,朋克也很快就开枝散叶起来。不同于 Sex Pistols 一边唱 “我是安那其”,一边唱 “我们真空虚”,以英国乐队 Crass 为代表的 “安那其朋克”(anarcho-punk)从 80 年代初起,开始严肃地以无政府主义思想介入社会。其中既有像 Crass 一样倡导以和平方式解决问题的,也有像 Quora 答主那样要直接揍扁纳粹的。

Crass 在演出,1984 年 5 月,英国,图片来自维基百科

关键是,朋克里一点也不缺环保主义者。

你听过教你做纯素馅饼的朋克歌曲吗?

它是这样唱的:

酥皮加蔬菜!!

红豆!!

西葫芦!!

核桃!!

腰果!!

杏仁!!!

蘑菇!!!!!

一起做个美味的无政府派!!!

超棒纯素食 for you and I!!!

这首歌来自苏格兰朋克乐队 Oi Polloi 1990 年的专辑《In Defence of Our Earth》——嗯,几乎一整张专辑全是环保歌曲。

《In Defence of Our Earth》专辑封面

朋克女孩们,你们觉得他们性感吗?

而当 73 岁的 Patti Smith 公开抗议气候变化、参与环境运动、支持 Greta(对就是大家讨厌的那个 Greta),称赞年轻人正像蒲公英一样在全球盛放时,你们又会觉得她已经背叛(sell out)了朋克,变成一个性冷淡的老嬉皮了吗?

Patti Smith 为 Greta 17 岁生日写了首诗。

在你思考 Smith 奶奶就算能称得上环保朋克,但不知道算不算性感时,我们还准备好了下一个致命一击。对于这一位,《New Yorker》杂志这样描述他:

2

所以,有没有会让朋克女孩产生性欲的环保男孩?有。但我们不妨把话讲的更直接一点:有些环保人士之所以讨厌,并不是因为他们环保,而是因为他们就是讨厌。

公平点讲,如果我们不会因为自己关注了环保问题就觉得所有环保人士都不讨厌,各位就也不应该因为他们本身讨厌就不关注环保了,对吧?——至于性感这事儿要不还是先放一边吧——真的讲不通——当你碰上了性感的人,你真的会关心 ta 环不环保吗?

所以回到最开始的问题,我们觉得各位真正想问的可能是:环保人士为什么那么讨厌?

我们去年看环境问题看得三观全毁之后,建了个微信群,叫 “人类世动物爱好者互助会”,希望同样三观全毁的人可以在里面相互提供在线心理帮助,现在已经达到了 400 多人的规模。那天我们在群里稍微讨论了一下这个话题。有人说,在中国提起环保,大家往往会想到三件事:捐钱、布衣长裙和远方、都市返祖;有人说,有很多奇奇怪怪的组织用给自己贴金晒优越感的方式去推行一些夹带私货的活动;还有人说国内为环境发声的歌曲只记得周杰伦的一首《梯田》……讨论的最终结果是:我们应该 “常回家看看”。

但我们觉得如果要彻底回答这个问题,需要将其拆分成两个子问题:他们为什么讨厌,和我为什么讨厌他们。这是两件事。

他们讨厌的方式大概有以下三种:

最无耻的一种,是洗绿(greenwashing),就是把并不环保的商业 / 产品 / 服务包装成环保的,为了让消费者掏(更多)钱——跟把你并不需要的东西包装成你需要的东西用的是一样的手法。

第二种是用爱发电,并永远散发出一种不知道从哪里来的快乐气息:让我们手牵手,感受彼此心灵的波动起伏,爱彼此,be happy forever……这种,比起讨厌,其实是有一点吓人。

第三种是大家平时最爱说的,道德绑架、以己度人,不考虑不同人的成长经历和生活背景,既不晓之以理,也不动之以情,直接把传单塞到你手里或者什么也不解释就群发微信文章。而很多时候当你针对某个具体问题问 ta 为什么的时候,ta 很有可能也答不上来。

但在把这三种人统统拉黑之前,我们想为后面两种人说几句。

首先,很多时候,他们并不一定是要故意站在道德高地,而是看到了可怕的事情,受到了精神创伤,才变成那样的。被捅了一刀,会大叫,总是应该给予理解的吧?我们看完环境问题的体验是,不变成那样,真的需要有额外的自制力。

其次,在我们今天生活的世界,音乐可以变成职业,有专门的人唱歌,其他人都觉得自己不会唱歌了;环保也可以变成职业,有专门的人 “搞环保”,其他人都觉得自己不需要关心了。那么,有人会沟通,有人不会沟通,应该不难理解吧?如果大部分人都觉得自己只要做好自己那一小块本职工作就是尽到了社会责任,你如何能指望这些不小心看到了社会以外、没人管的环境问题的人都刚好有很好的沟通能力呢?

第三,环境问题是复杂问题,我们 2019 年几乎花了一整年时间,不做设计不赚钱,专门去了解它,才建立起了大概的知识框架,你如何要求你碰到的那位环保人士刚好能在你提问的时候都能马上答出一二三?有一种被称为 “谬误谬误”(fallacy fallacy)的逻辑谬误,就是说,即使这个人针对一个结论给出的理由都是屎,你也不能只凭这一点就认为 ta 的结论不成立。就像 Iggy Pop 在另一个 PETA 宣传片里抵制加拿大杀海豹时说的那样:(别管别人说什么,)你需要亲自去看一眼。

综上,我们虽然仍然不喜欢这两种人,但在看到环境问题之后,就越来越能理解他们了。 那么就只剩最后一个问题了:为什么我们即使已经理解这些讨厌的人为什么讨厌了,也还是会难以抑制的继续讨厌他们呢?

3

作为摇滚乐爱好者,你一定知道野格吧?(虽然我们有合作,但本文真的不是广告。请继续往下看。——编辑注)这种频繁出现在 livehouse 和音乐节里的标志性饮品,在我们村的河谷超市里也能找到,只不过你得稍微花点时间,因为它被塞到了其他十几种味道差不多的草药酒中间——这种酒在意大利叫 amaro(苦的意思),是山区老人们吃完一餐正餐之后都会来一小杯的 “消食酒”。而之所以野格能走出欧洲爷奶的橱柜,在全球音乐派对上大放异彩,全靠美国商人 Sidney Frank 从 90 年代起就开始向年轻人和学生群体发起的疯狂推销。

说这个不是想让你觉得喝野格不酷(你可能还觉得更酷了)或者搞商业不好,而是想借它做例子,说明我们大脑的一种运作方式。今天信息是爆炸了,但我们的大脑并没有升华,它想看什么、喜欢什么,都不见得是受我们控制的:比如我们虽然也喜欢摇滚乐,但因为不幸先知道了 “消食野格”,所以要想在派对上体验到先知道“派对野格”的人的那种豪饮冲动,我们就不得不跟我们的大脑坐下来好好谈谈。

2017年,我们知道派对野格后,专门到村里一年一度的 “农乐节” 点了一杯常温消食野格。

科学家把这种现象称之为 “认知偏误”(cognitive bias),用大白话说就是:我们的大脑喜欢但我们不见得喜欢的一些事情。认知偏误是我们大脑的 “出厂设定”,维基百科上列出了 195 种之多,只要你是人,就起码能中上一大半。它们得到了各种行为实验的验证,同时也为各种营销行为 “割韭菜” 提供了肥沃的土壤。

我们可以借助前面提到的一些内容来举几个例子。

“锚定效应”(anchoring):根据很少的、往往是最先知道的局部信息来做判断,比如你先看到野格出现在了各种派对,就会倾向于认为它是为摇滚乐而生的。

“我方偏见”(confirmation bias):如果你认同了野格=摇滚,就会倾向于去捕捉各种帮自己确认这一认知的信息,而不是去全面了解野格的历史。

“刻板印象”(stereotyping):根据某些共性做判断,忽略个性。比如他朋克,肯定不环保;她环保,肯定性冷淡。

“团体迷思”(groupthink):如果你周围的人都觉得环保人士性冷淡,或者朋克不环保,你的大脑为了减少与周围朋友的意见摩擦,就会倾向于直接认同他们。

“吊桥效应”(misattribution of arousal):只要让你走过一座吊桥,就会觉得在桥那头碰到的异性更加性感:你的大脑会告诉你当时的心跳加速不是桥带来的,而是这位异性带来的——所以,如果要让朋克女孩爱上环保男孩,就让她走过一座吊桥吧!

等等等等。

知道这些有什么好处呢?我们觉得起码有两点好处,一是可以避免被割韭菜;二是不要被讨厌的人蒙蔽了双眼,因为他们完全可以在做一件对我们而言也很重要的事。