桂林的迪士尼乐园:野史、都市传说还是平行世界?

这件事在他们的心里留下了一个钥匙孔,却没有与之匹配的钥匙。

野史

五个月前,在北京的一家咖啡厅,雷童手舞足蹈地给我讲了他在 吃鸡里画油画 的故事。我从没见过这么能说的艺术家,他能随时从兜里掏出个物件,介绍一个与之相关的艺术项目,给这些一眼下去看不懂的东西赋予立即可视的价值。等咖啡里的冰块化得差不多,装逼的故事似乎也快讲到头了,我准备扯些有的没的让这场采访赶紧进入尾声,目光便锁定在了雷童未完成的日式老传统花臂上,但是在他交换二郎腿的间隙,左边大腿上一坨跟花臂风格完全不相称的细条状全黑色纹身露了出来,我有点好奇问这是什么。

“钥匙孔。” 雷童把裤子撸上去,一个纯色的纹身在他白皙的大腿根部特别醒目,他说这个钥匙孔是米奇头的形状,但看上去边缘粗糙,丝毫不具备应有的卡通属性,让人怀疑这其实是年少轻狂时纹身店对他冲动的惩罚 —— 但事情比我想的有趣,雷童告诉我这是他在2016年为自己设计的图案,纹身师是他的另一个身份。不过在他说出下一句话之后这些都不是重点。

VICE 编辑部以 9:2 的投票比例(另有3票缺席)认为这图案跟米奇一点关系都没有,但本文作者和纹身拥有者要求读者展开你的想象

“迪士尼公司计划在中国建设第一个主题乐园时,选址不是香港,而是桂林。”

虽然我们从小就被灌输 “桂林山水甲天下”,但是来自三线小城的中式山水诗意和迪士尼乐园穷尽享乐的神奇王国风格实在是难以联系在一起。看我一脸将信将疑,他讲出了这段 “野史”,下面这段是雷童的自述。

自述

雷童: “当迪士尼公司计划在中国建设第一个主题乐园时,董事会整体倾向选址于香港。而大股东对以山水闻名的西部小城桂林情有独钟,力排众议,改选址为桂林。” 我从我妈口中听到这样的消息时,还不知道类似 “自豪感” 这种感觉是什么,能知道的是,桂林要建中国的第一个迪士尼乐园了 —— 那时人们还没太习惯改口,更多地叫 “迪斯尼”。

动画片里的卡通世界即将触手可及,接下来我的童年时光将会变得无比梦幻,中国无数小朋友都得羡慕我们。那是1995年的一天。 这是迪士尼带给桂林孩子们的憧憬,站在成年人的角度看,它像一块巨大的奶酪,会给这片土地带来不断的滋养和利益。可以想象,只要乐园一建成,不管这里原先多么贫瘠,都会孕育出无限的商机。也许连桂林随处可见的推着小车卖马蹄糕的大爷大妈,也会灵机一动,把圆形模具改成米老鼠的形状。

我有一个阿姨,她就是因为这样的吸引力,建造了桂林第一个高尔夫球场。耗资当然不小,对她来说也不算轻而易举,而最终让她做出这个决定的,是市规划局的人拿着规划图找到她,希望她买下那块地,那个人说规划图上比邻的空地就是迪士尼乐园的计划选址。

“可以说每个桂林人都在等着烟花在头顶绽开的那天,然而,当高尔夫球场建好,当更多的酒店和度假村建好,钟爱桂林的 “大股东” 却突然因病去世了,项目被迫暂停,重启后选址改做香港。”

1999年10月,经历亚洲金融危机的香港政府与迪士尼公司达成协议,成立运营管理香港迪士尼乐园的合资公司。一夜之间,迪士尼又给了这座内心躁动的山水小城重重一击。

再次从妈妈口中听到迪士尼的 “判决书” 时,我问的第一个问题是:“妈妈,香港是哪里?” 妈妈解释了很多,但我也无法在脑子里形成一个清晰的概念。世界上没有比迪士尼更美好的东西了,但无论是东京、洛杉矶、或者香港,对于当年那个六岁的桂林孩子来说,都几乎等于无法企及的地方。

慢慢地,这件事只能变成当地人茶余饭后的谈资,“大股东病逝” 似乎是一个可以接受的理由,但说到底,迪士尼最终和桂林擦肩而过,就像为什么会传出将落户桂林时一样,没人知道是为什么。

二十年前的故事随着世纪末的躁动慢慢被人遗忘,二十年后的今天,我阿姨那片曾经的 “天选之地” 在城市化的进程中也没有变得繁荣,没有人理解,为什么在这个地方,有一座根本不合逻辑的高尔夫球场。

幻觉

雷童在网上搜索过 “桂林迪士尼”,唯一一条相关结果是2012年一个百度贴吧上的提问,回答问题的只有零星几人,答案也都是猜测和道听途说,然后就丝毫不意外地开起了地域炮,帖子自然也就废了。我打开网页搜索,想找到雷童说的那条证据,但跳出的结果全是 “桂林三日游”、“上海迪士尼一日游” 这种旅行社投放广告,只有一条格外醒目 ——《桂林人不用再去迪士尼!这个游乐园火疯了!男女老少都抢着去》。可以想象,一座山寨的小型游乐场罢了。

2014年,雷童在学习如何做一个大型艺术计划时,几乎已经淡忘的 “桂林迪士尼” 又重新浮现。当作为一个成年人回过头好好审视那段历史时,他的心中多了很多疑问:为什么一个影响了那么多人生命轨迹的事件,在十多年的时间内似乎完全被自己遗忘,就像一场幻觉一样? 他想做些事情,让更多的桂林人回忆起这件事来,再多挖掘一些关于 “桂林迪士尼” 的消逝故事。

展览

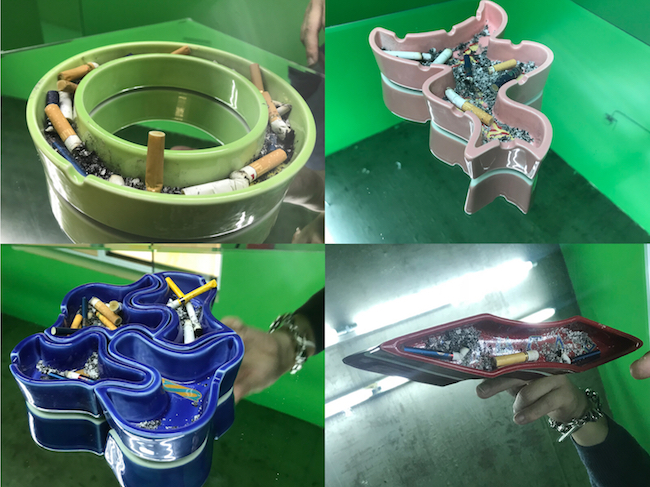

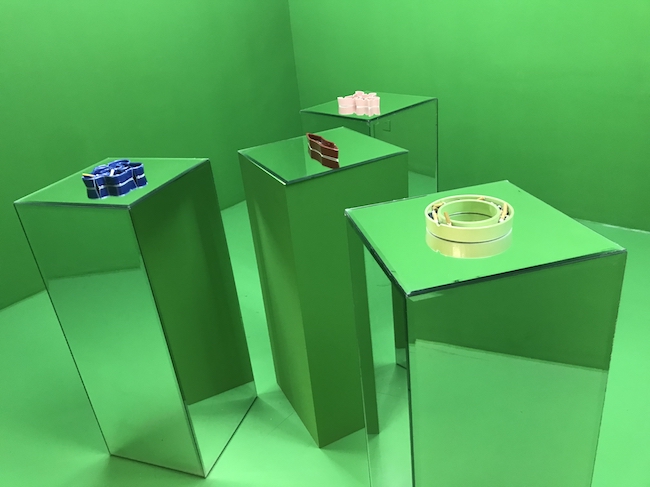

“桂林迪士尼计划” 12月1日在北京独角兽空间正式启动,雷童叮嘱我过几天再去,因为开幕的头几天他得忙着接待各种艺术家朋友,无暇为我当向导。 四天之后,他请我在798附近的一家家常菜馆吃了晚饭,神态明显比之前疲惫得多,看来展览是成功的,留给他睡觉的时间被社交场景占满。 进入独角兽空间是晚上八点,我成了唯一的观众。在开始参观之前,雷童先带我去了吸烟室 —— 一个布满绿幕的小房间,头一回来独角兽的我不知道这是场地自带的童趣还是雷童自己的设计,仿佛走入了一个抽象的虚构空间。他从吸烟室取出两个形状特殊的烟灰缸,边抽烟边开始了讲解。

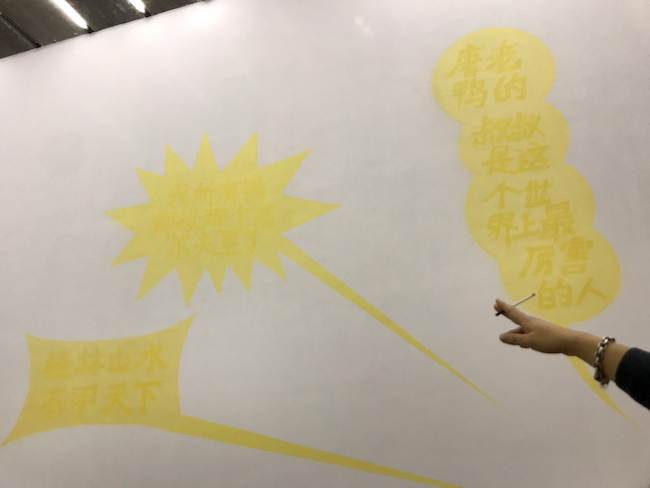

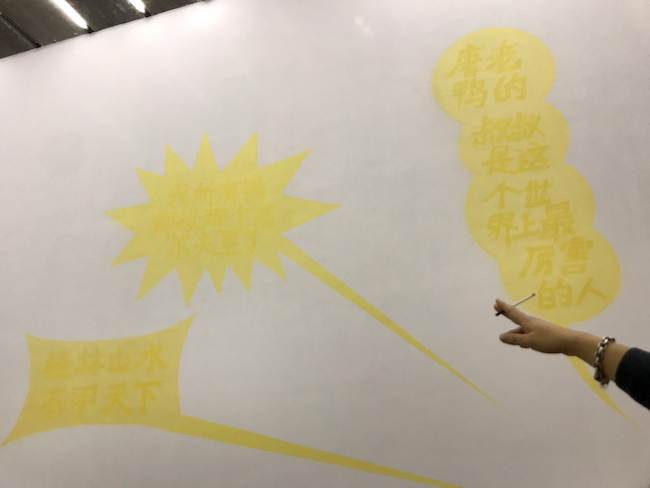

为了省钱的壁画让整个场地看起来更凄凉了。

和所有展览故事的开头一样,我在墙上的 “墓碑” 看到了浓缩的背景介绍,地上还洒满了干枯的花瓣,气氛凄凉,像是在确定一个悲剧的基调。

“一进来就是墓碑可还行。” 我试图活跃气氛。

“这…… 其实是一个纪念碑。我想写英文来着,但感觉有些装逼,所以写了中文,结果看起来特像墓碑。纪念碑的塔尖一般都有十字架或者日月星旗什么的,意味着信仰,但迪士尼的这座纪念碑塔尖碎掉了。”

“你怎么不搞一座真的纪念碑?”

“画的便宜啊。”

纪念碑对面,我以为这是一座保安亭

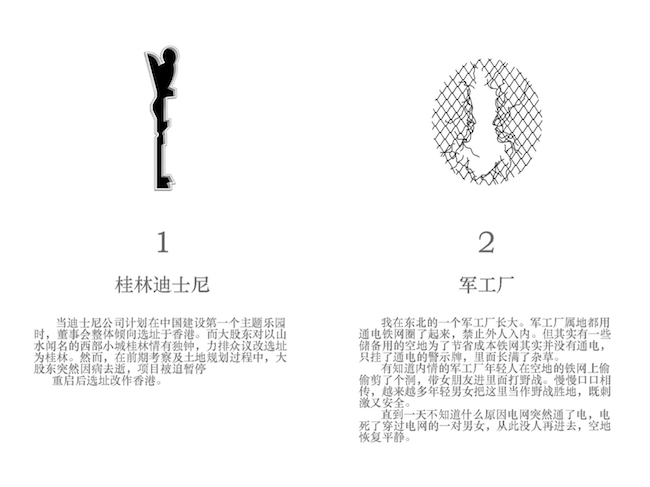

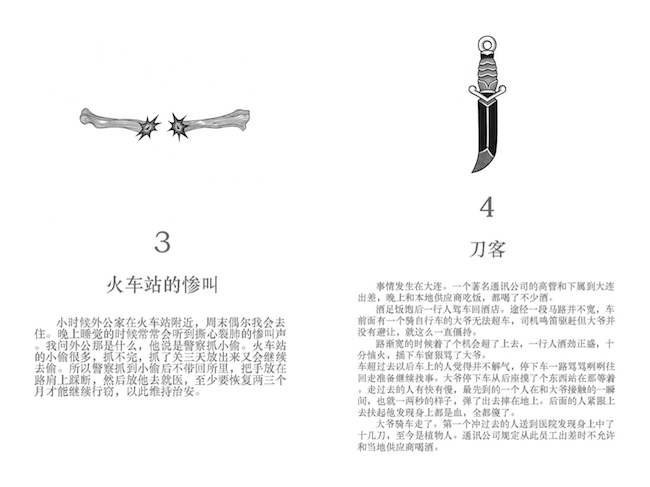

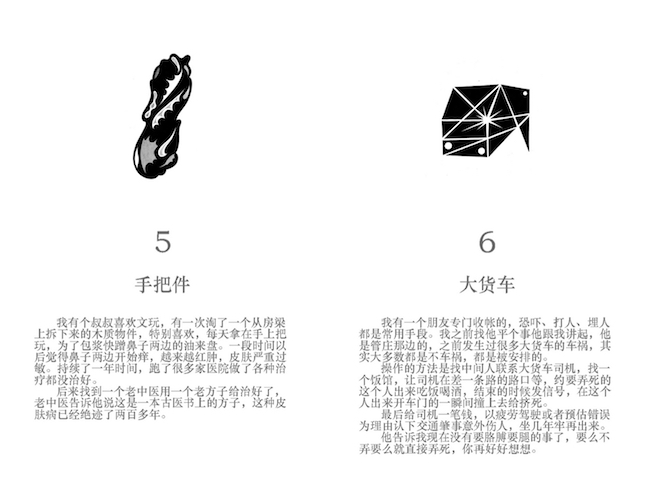

纪念碑的对面,是一个临时搭建的纹身室,我刚想指出雷老板在任何时候都不忘记靠老本行来谋利时,却发现陈列出来的纹身图样正是他在讲 “吃鸡画油画” 时顺带道出的几个其他故事,它们都和桂林迪士尼一样是我无从考据的 “野史”,或多或少带些玄幻、刺激、甚至禁忌的成分。和 “钥匙孔” 一样,雷童把这些故事变成了纹身,将永远跟随着讲述者,成为他们所经历过的历史的一部分。

“也许每个人有故事,但把它忘记了。我希望有人看到这个桂林迪士尼的故事能想起来类似的事情,让这些历史片段被再次提起就是这件作品的意义。” 雷童想指一指自己的 “钥匙孔” 纹身(穿着秋裤不方便展示),却突然忘记了到底是文在了哪条腿上。

信不信由你

按照参观路线,我们来到另一个展览大厅,我一眼看见那辆小推车,做马蹄糕的,圆形的模具被改成了米老鼠的形状。在展览开始前,雷童已经把这辆小吃车推上了桂林的街头,这个奇怪的模具受到了大家的关注,他计划在展览结束后让更多的小吃车走向桂林街头,好收集更多人对这个故事侧面的了解,但他也有担忧的地方,“只要不被城管退走,这个机制就能真正的运行下去。”

据说湖北也有这样的小吃

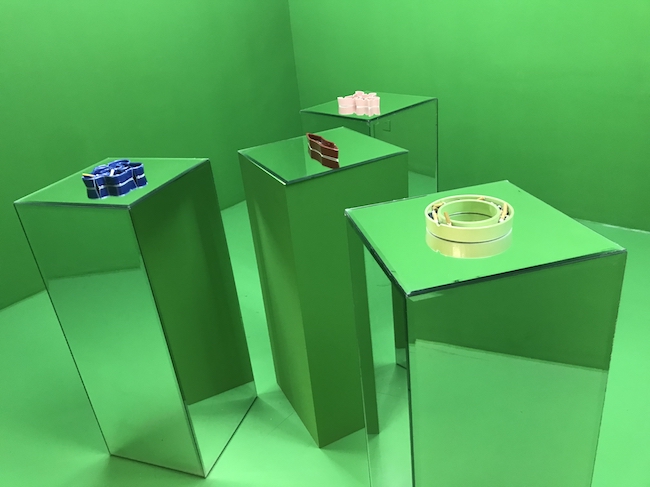

因为请来的阿姨一早就下班了,我没能吃上米奇头的马蹄糕,于是又被雷童带进了吸烟室,顺便收走了手上的烟灰缸 ,我就知道吸烟室奇怪的摆设没有那么简单。

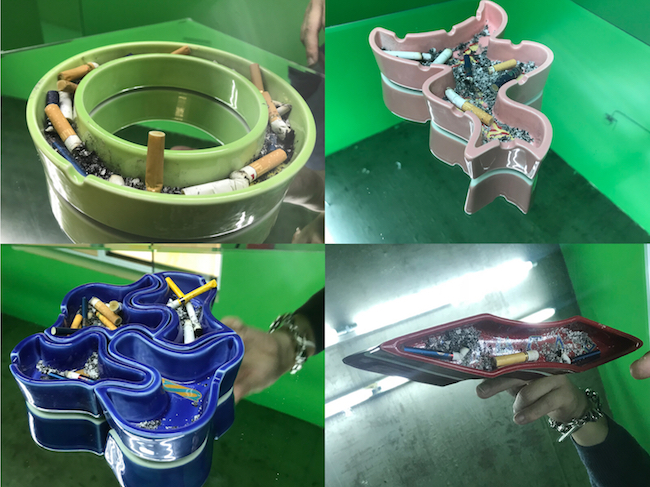

拿走的两只烟灰缸回到 “展厅”,和其他烟灰缸一起组成了四个形状,圆形、不规则形、不规则形、细条型 —— 对于不懂艺术的我来说这是最直观的感受。雷童解释说这四个形状分别代表着 “故事”、“传言”、“新闻” 和 “政策”。

·故事,圆形 —— 一个人说,把它讲圆就行,所以只有一个开口。

·传言,不规则形状 —— 不断有人加入,事情会不断变性,开口越来越多。

·新闻,其实是用 N E W S 四个字母拼凑出来的不规则形状 —— 从不同的角度拼凑起来还原一个真相,用不同的专业的角度讲述一个事实,但真相并不是表面事实这么简单。

·政策,细条型 —— 狭窄的东西只能在这个框架里面去谈论,没有开口,因为没人可以随便为此添加些什么。 桂林迪士尼这段缺失的历史,究竟是 “故事”、“传言”、“新闻” 还是 “政策” 中的哪一个或者几个,每个人都有自己的判断。

桂林迪士尼这段缺失的历史,究竟是 “故事”、“传言”、“新闻” 还是 “政策” 中的哪一个或者几个,每个人都有自己的判断。

展览开幕那天,志愿者扮演不同的木偶在馆里游行,像迪士尼乐园的花车游行一样热闹,如今这些巨大的木偶道具静静躺在展厅的中央,显得疲惫不堪。我指着最中间一个红绿相间三角形状的道具问雷童:“这怎么还摆块西瓜?”

“哪来的西瓜,这些都是米老鼠的局部:鼻子、耳朵、脚、眼睛,你说的西瓜是米奇的背带裤……” 雷童还是肯定了我的想象力,接着解释这些奇怪的切割部位所代表的意思。鼻子代表乳房,我眼中的 “西瓜” 更像是一块蛋糕,耳朵是一只肛塞,脚是一颗炸弹,眼睛则是望远镜。

这些意象分别代表着迪士尼给桂林带来的不同的东西 —— 滋养、利益、刺激、隐患、欲望。

钻进 “乳房” 中的艺术家

在另一面墙上,我看到了雷童六岁时向妈妈提出的疑问,把不同的反应做成了下午茶中的银质水果叉,插在了西南风情水果榴莲上,为这个过程添加了很多戏剧性。而榴莲已经干得没什么臭味了。

这配色一是代表话语的消散和不确定性,二是为了好看

对于事情最后的总结,雷童用了一副壁画来表示:虽然只有几个元素,还是可以看出这是《马拉之死》迪士尼版本。“米奇” 作为一个 “被谋杀的革命领袖”,桂林迪士尼计划就像一个 “胎死腹中的革命”。但是米奇手中的那张名单上,没有浪漫的形象和结尾加工,一片空白。

这是雷童对整件事情的一个分享,文本的呈现、扩展、再补充、对其他真相的搜罗,讨论的方向,结果,人们的反应,总结 —— 最后都集中在这一张白纸上。

迪士尼 x 禅宗版本的《马拉之死》

我以为桂林迪士尼随着这一纸 “审判书” 到了尾声,走出一楼展厅时才发现进来的门上还有一只硕大的 “米奇”,低着头看着每一个进入屋中的人,他的手变成了尖锐的爪子,原来我和每一个进入这个展厅的人一样,也在不自觉的时候走进了这个被人安排好的局里,语境并不友好。

别在晚上来看展

此刻的雷童和那个吃鸡的艺术家相比,伟岸正经了一些,这个快被人遗忘的故事被写成了一篇完整的议论文,二十年前已经难以考证的事实用艺术的方式复活在大众面前。但我从踏入展厅的那一刻就心存疑惑,整个空间内都在循环着嘈杂的背景音。

现实

雷童回吸烟室拿了个烟灰缸,带我去了二楼:六个 LED 屏拼成的展厅,不断循环几个有足球元素的视频,嘈杂的背景因有了解释 —— 来自绿茵场。 “你在一楼看到的那些,只是我整个项目的第一个章节,接下来,我要组织一支真正的足球队,就叫桂林迪士尼足球队。”

我以为他在开玩笑。可是雷童紧接着告诉我这只球队已经开始了训练,他甚至设计好了迪士尼图案的队徽和队服。明年的《桂林日报》上,他期待着看到桂林迪士尼足球队获得名次的报道,这种粗暴地进入现实的连接方式,将让更多当地人提出 “桂林迪士尼是什么” 的疑问,也就能勾连出更多的个人史。

但是,为什么会选择足球?

“前两年阿迪达斯和曼联的活动,我在三里屯给他们做了一个装置,临时被主办方要求为现场的球迷们画脸。从一个所谓艺术家的角度,我是看不起这样的事情,但当排了一个多小时的球迷要求跟我合影,夸我是艺术大师,只因为我会画曼联的 logo 时,我真切明白了,足球是全世界最疯狂的游戏,它能把在任何意义上都不同的人集合在一起,实现无缝的对接,每个人都能从中得到各自想要的东西。”

展览结束之后,纹身室会落在不同城市的实体纹身店,小吃街会走向街头,足球队会继续训练,对这件事的展示与分析已经结束了,但 “桂林迪士尼计划” 的补充和平行故事的收集会一直持续下去。

真假

“有人质疑你吗?” 我虽然心里早已相信了这个故事的真实性,但还是说出了这句话。

“很多人问我,是真的吗?我相信我的记忆和我周围人的记忆不会出错,这是我记忆中的一件事,所以我不担心真假的问题。更何况我的工作不是记者。”

展览开幕的第一天,就有导演找到雷童,想买下这个故事。

“ 一个老人小时候有这么个事儿,心里种下了一个根,一直守护这个土地,等待着游乐园的出现,但是却被大家当成疯子。周围人尊重或者可怜他,不告诉他这个事情是假的。有一天,一个房地产开发商在这里动工,老人很激动,结果游乐场变成了商业大楼,梦被戳破了。但是老人继续对抗建设,自己建木马滑滑梯,你看这个故事在电影语境里非常合逻辑。这个老人不就是我吗?” 雷童没有说他和导演的交流结果。对于像他一样听说过或经历过这段历史的桂林人来说,这是一件可触,可碰,非常具体的事情,但是很可惜,它仍然无法用任何文学形式记录下来。那位导演,也是在此基础上从商业角度虚构出另外的故事而已。

雷童对桂林迪士尼 “重生” 的期冀,起初是为了完成自己的作业,如今可能已发展成为一场自我的心理重建。他准备给迪士尼公司写信,内容就是这些情绪和人们的反应的汇总,让这件事不再停留于口口相传的 “野史” 上。

他不知道迪士尼公司会是什么反应,但无论如何,他都会把这一部分展现在项目中。

“你跟你妈妈说过你做的这个展吗?” 在我的理解中,母亲才是雷童最初的灵感来源之一。 一直滔滔不绝的雷童突然沉默,点了根烟,摇了摇头。 “很惭愧,没有。”

归乡

还在美院上学时,雷童的导师就说过一段他虽然不能完全同意却觉得颇有道理的话 —— “如果你的作品连自己的父母都不能理解,你怎么指望其他人去理解。” 而雷童之所以没有跟父母讲这件事,是因为两代人一直处于各自独立的生活状态,他不知道怎么解释每个细节。

但展览的成功举办或许给了他一丝勇气。 另一方面是他的私心。毕业那天,雷童的爷爷对他说:“去北京辛苦,其实可以回家当个大学老师。”雷童一直渴望有一天可以在家乡继续自己的人生,但是桂林基本上没有 “艺术家” 的生存空间。但也许 “迪士尼” 可以让雷童回家,能够跟自己相处,能面对很长时间内自己在情感上没法回避的一个黑点。“我就是从桂林这样一个小城市生长出来的一个物种,充满了匪气,我没有办法摆脱的,不能塑造一个全新的自己。”

这次的展览突然吸引了很多桂林人,从来被隔离在老同学圈外的雷童收到了当年的同学们发来的聚会邀请,好像人和人之间的距离也因为一件有关家乡的事情变得亲近了不少。

老同学开始明白雷童的工作和这个人,不再把他看作一个 “玩艺术的”,换言之,一个疯子。

我问雷童,开心吗? 他告诉我,“这才是真的伤感。”

完结

上周,我和雷童再次相约于上海外滩的一家咖啡馆,在这座中国最洋气的城市最黄金的地带,窗外人群的密集程度丝毫不受连日下雨的恶劣天气所影响,从他们的表情和行为,能很好地判断出哪些是游客哪些是本地人 —— 基本没有本地人。

虽然天气渐渐转凉,但还是无法削减游客对上海迪士尼乐园的向往。2016年6月16日正式开园的上海迪士尼乐园作为中国内地首座迪士尼主题乐园,开园不到一年的时间客流量就超过了千万人次。

“上海迪士尼去了吗?” 我问雷童。

“还没,但肯定是会去一次的。”

我突然理解了那个钥匙孔纹身的含义,对于雷童这样曾抱有无限憧憬的孩子来说,桂林迪士尼就像一个永远无法解决的瘢痕,这件事在他们的心里留下了一个钥匙孔,但却没有与之匹配的钥匙。 曾真正受到 “桂林迪士尼计划” 影响的人大多已经成了中年甚至老年人,他们不是90后、00后,自然不会靠网络去寻求一个答案,大概也更不会纠结于这座夭折的乐园到底为什么没有成为儿童的梦想天地与成人的财富乐园。

当桂林迪士尼的商机在 “大股东去世” 时不复存在,他们也只能在生活的洪流中寻找下一个机会,紧握双拳,没有余力回看。

而雷童希望建起的另外一座 “桂林迪士尼”,一半已经存在于独角兽空间中,另一半在那些沉默不言的桂林人的心里。独角兽空间中的那个展览看起来似乎寒伧,但有了它,他就能够建起一个人们心理与情感上的 “桂林迪士尼”,而其中包容的矛盾、复杂、万般情感,或许比起眼前这个拔地而起的上海迪士尼乐园来,有更多的魔力、梦幻与感伤。

这件事在他们的心里留下了一个钥匙孔,却没有与之匹配的钥匙。

野史

五个月前,在北京的一家咖啡厅,雷童手舞足蹈地给我讲了他在 吃鸡里画油画 的故事。我从没见过这么能说的艺术家,他能随时从兜里掏出个物件,介绍一个与之相关的艺术项目,给这些一眼下去看不懂的东西赋予立即可视的价值。等咖啡里的冰块化得差不多,装逼的故事似乎也快讲到头了,我准备扯些有的没的让这场采访赶紧进入尾声,目光便锁定在了雷童未完成的日式老传统花臂上,但是在他交换二郎腿的间隙,左边大腿上一坨跟花臂风格完全不相称的细条状全黑色纹身露了出来,我有点好奇问这是什么。

“钥匙孔。” 雷童把裤子撸上去,一个纯色的纹身在他白皙的大腿根部特别醒目,他说这个钥匙孔是米奇头的形状,但看上去边缘粗糙,丝毫不具备应有的卡通属性,让人怀疑这其实是年少轻狂时纹身店对他冲动的惩罚 —— 但事情比我想的有趣,雷童告诉我这是他在2016年为自己设计的图案,纹身师是他的另一个身份。不过在他说出下一句话之后这些都不是重点。

VICE 编辑部以 9:2 的投票比例(另有3票缺席)认为这图案跟米奇一点关系都没有,但本文作者和纹身拥有者要求读者展开你的想象

“迪士尼公司计划在中国建设第一个主题乐园时,选址不是香港,而是桂林。”

虽然我们从小就被灌输 “桂林山水甲天下”,但是来自三线小城的中式山水诗意和迪士尼乐园穷尽享乐的神奇王国风格实在是难以联系在一起。看我一脸将信将疑,他讲出了这段 “野史”,下面这段是雷童的自述。

自述

雷童: “当迪士尼公司计划在中国建设第一个主题乐园时,董事会整体倾向选址于香港。而大股东对以山水闻名的西部小城桂林情有独钟,力排众议,改选址为桂林。” 我从我妈口中听到这样的消息时,还不知道类似 “自豪感” 这种感觉是什么,能知道的是,桂林要建中国的第一个迪士尼乐园了 —— 那时人们还没太习惯改口,更多地叫 “迪斯尼”。

动画片里的卡通世界即将触手可及,接下来我的童年时光将会变得无比梦幻,中国无数小朋友都得羡慕我们。那是1995年的一天。 这是迪士尼带给桂林孩子们的憧憬,站在成年人的角度看,它像一块巨大的奶酪,会给这片土地带来不断的滋养和利益。可以想象,只要乐园一建成,不管这里原先多么贫瘠,都会孕育出无限的商机。也许连桂林随处可见的推着小车卖马蹄糕的大爷大妈,也会灵机一动,把圆形模具改成米老鼠的形状。

我有一个阿姨,她就是因为这样的吸引力,建造了桂林第一个高尔夫球场。耗资当然不小,对她来说也不算轻而易举,而最终让她做出这个决定的,是市规划局的人拿着规划图找到她,希望她买下那块地,那个人说规划图上比邻的空地就是迪士尼乐园的计划选址。

“可以说每个桂林人都在等着烟花在头顶绽开的那天,然而,当高尔夫球场建好,当更多的酒店和度假村建好,钟爱桂林的 “大股东” 却突然因病去世了,项目被迫暂停,重启后选址改做香港。”

1999年10月,经历亚洲金融危机的香港政府与迪士尼公司达成协议,成立运营管理香港迪士尼乐园的合资公司。一夜之间,迪士尼又给了这座内心躁动的山水小城重重一击。

再次从妈妈口中听到迪士尼的 “判决书” 时,我问的第一个问题是:“妈妈,香港是哪里?” 妈妈解释了很多,但我也无法在脑子里形成一个清晰的概念。世界上没有比迪士尼更美好的东西了,但无论是东京、洛杉矶、或者香港,对于当年那个六岁的桂林孩子来说,都几乎等于无法企及的地方。

慢慢地,这件事只能变成当地人茶余饭后的谈资,“大股东病逝” 似乎是一个可以接受的理由,但说到底,迪士尼最终和桂林擦肩而过,就像为什么会传出将落户桂林时一样,没人知道是为什么。

二十年前的故事随着世纪末的躁动慢慢被人遗忘,二十年后的今天,我阿姨那片曾经的 “天选之地” 在城市化的进程中也没有变得繁荣,没有人理解,为什么在这个地方,有一座根本不合逻辑的高尔夫球场。

幻觉

雷童在网上搜索过 “桂林迪士尼”,唯一一条相关结果是2012年一个百度贴吧上的提问,回答问题的只有零星几人,答案也都是猜测和道听途说,然后就丝毫不意外地开起了地域炮,帖子自然也就废了。我打开网页搜索,想找到雷童说的那条证据,但跳出的结果全是 “桂林三日游”、“上海迪士尼一日游” 这种旅行社投放广告,只有一条格外醒目 ——《桂林人不用再去迪士尼!这个游乐园火疯了!男女老少都抢着去》。可以想象,一座山寨的小型游乐场罢了。

2014年,雷童在学习如何做一个大型艺术计划时,几乎已经淡忘的 “桂林迪士尼” 又重新浮现。当作为一个成年人回过头好好审视那段历史时,他的心中多了很多疑问:为什么一个影响了那么多人生命轨迹的事件,在十多年的时间内似乎完全被自己遗忘,就像一场幻觉一样? 他想做些事情,让更多的桂林人回忆起这件事来,再多挖掘一些关于 “桂林迪士尼” 的消逝故事。

展览

“桂林迪士尼计划” 12月1日在北京独角兽空间正式启动,雷童叮嘱我过几天再去,因为开幕的头几天他得忙着接待各种艺术家朋友,无暇为我当向导。 四天之后,他请我在798附近的一家家常菜馆吃了晚饭,神态明显比之前疲惫得多,看来展览是成功的,留给他睡觉的时间被社交场景占满。 进入独角兽空间是晚上八点,我成了唯一的观众。在开始参观之前,雷童先带我去了吸烟室 —— 一个布满绿幕的小房间,头一回来独角兽的我不知道这是场地自带的童趣还是雷童自己的设计,仿佛走入了一个抽象的虚构空间。他从吸烟室取出两个形状特殊的烟灰缸,边抽烟边开始了讲解。

为了省钱的壁画让整个场地看起来更凄凉了。

和所有展览故事的开头一样,我在墙上的 “墓碑” 看到了浓缩的背景介绍,地上还洒满了干枯的花瓣,气氛凄凉,像是在确定一个悲剧的基调。

“一进来就是墓碑可还行。” 我试图活跃气氛。

“这…… 其实是一个纪念碑。我想写英文来着,但感觉有些装逼,所以写了中文,结果看起来特像墓碑。纪念碑的塔尖一般都有十字架或者日月星旗什么的,意味着信仰,但迪士尼的这座纪念碑塔尖碎掉了。”

“你怎么不搞一座真的纪念碑?”

“画的便宜啊。”

纪念碑对面,我以为这是一座保安亭

纪念碑的对面,是一个临时搭建的纹身室,我刚想指出雷老板在任何时候都不忘记靠老本行来谋利时,却发现陈列出来的纹身图样正是他在讲 “吃鸡画油画” 时顺带道出的几个其他故事,它们都和桂林迪士尼一样是我无从考据的 “野史”,或多或少带些玄幻、刺激、甚至禁忌的成分。和 “钥匙孔” 一样,雷童把这些故事变成了纹身,将永远跟随着讲述者,成为他们所经历过的历史的一部分。

“也许每个人有故事,但把它忘记了。我希望有人看到这个桂林迪士尼的故事能想起来类似的事情,让这些历史片段被再次提起就是这件作品的意义。” 雷童想指一指自己的 “钥匙孔” 纹身(穿着秋裤不方便展示),却突然忘记了到底是文在了哪条腿上。

信不信由你

按照参观路线,我们来到另一个展览大厅,我一眼看见那辆小推车,做马蹄糕的,圆形的模具被改成了米老鼠的形状。在展览开始前,雷童已经把这辆小吃车推上了桂林的街头,这个奇怪的模具受到了大家的关注,他计划在展览结束后让更多的小吃车走向桂林街头,好收集更多人对这个故事侧面的了解,但他也有担忧的地方,“只要不被城管退走,这个机制就能真正的运行下去。”

据说湖北也有这样的小吃

因为请来的阿姨一早就下班了,我没能吃上米奇头的马蹄糕,于是又被雷童带进了吸烟室,顺便收走了手上的烟灰缸 ,我就知道吸烟室奇怪的摆设没有那么简单。

拿走的两只烟灰缸回到 “展厅”,和其他烟灰缸一起组成了四个形状,圆形、不规则形、不规则形、细条型 —— 对于不懂艺术的我来说这是最直观的感受。雷童解释说这四个形状分别代表着 “故事”、“传言”、“新闻” 和 “政策”。

·故事,圆形 —— 一个人说,把它讲圆就行,所以只有一个开口。

·传言,不规则形状 —— 不断有人加入,事情会不断变性,开口越来越多。

·新闻,其实是用 N E W S 四个字母拼凑出来的不规则形状 —— 从不同的角度拼凑起来还原一个真相,用不同的专业的角度讲述一个事实,但真相并不是表面事实这么简单。

·政策,细条型 —— 狭窄的东西只能在这个框架里面去谈论,没有开口,因为没人可以随便为此添加些什么。 桂林迪士尼这段缺失的历史,究竟是 “故事”、“传言”、“新闻” 还是 “政策” 中的哪一个或者几个,每个人都有自己的判断。

桂林迪士尼这段缺失的历史,究竟是 “故事”、“传言”、“新闻” 还是 “政策” 中的哪一个或者几个,每个人都有自己的判断。

展览开幕那天,志愿者扮演不同的木偶在馆里游行,像迪士尼乐园的花车游行一样热闹,如今这些巨大的木偶道具静静躺在展厅的中央,显得疲惫不堪。我指着最中间一个红绿相间三角形状的道具问雷童:“这怎么还摆块西瓜?”

“哪来的西瓜,这些都是米老鼠的局部:鼻子、耳朵、脚、眼睛,你说的西瓜是米奇的背带裤……” 雷童还是肯定了我的想象力,接着解释这些奇怪的切割部位所代表的意思。鼻子代表乳房,我眼中的 “西瓜” 更像是一块蛋糕,耳朵是一只肛塞,脚是一颗炸弹,眼睛则是望远镜。

这些意象分别代表着迪士尼给桂林带来的不同的东西 —— 滋养、利益、刺激、隐患、欲望。

钻进 “乳房” 中的艺术家

在另一面墙上,我看到了雷童六岁时向妈妈提出的疑问,把不同的反应做成了下午茶中的银质水果叉,插在了西南风情水果榴莲上,为这个过程添加了很多戏剧性。而榴莲已经干得没什么臭味了。

这配色一是代表话语的消散和不确定性,二是为了好看

对于事情最后的总结,雷童用了一副壁画来表示:虽然只有几个元素,还是可以看出这是《马拉之死》迪士尼版本。“米奇” 作为一个 “被谋杀的革命领袖”,桂林迪士尼计划就像一个 “胎死腹中的革命”。但是米奇手中的那张名单上,没有浪漫的形象和结尾加工,一片空白。

这是雷童对整件事情的一个分享,文本的呈现、扩展、再补充、对其他真相的搜罗,讨论的方向,结果,人们的反应,总结 —— 最后都集中在这一张白纸上。

迪士尼 x 禅宗版本的《马拉之死》

我以为桂林迪士尼随着这一纸 “审判书” 到了尾声,走出一楼展厅时才发现进来的门上还有一只硕大的 “米奇”,低着头看着每一个进入屋中的人,他的手变成了尖锐的爪子,原来我和每一个进入这个展厅的人一样,也在不自觉的时候走进了这个被人安排好的局里,语境并不友好。

别在晚上来看展

此刻的雷童和那个吃鸡的艺术家相比,伟岸正经了一些,这个快被人遗忘的故事被写成了一篇完整的议论文,二十年前已经难以考证的事实用艺术的方式复活在大众面前。但我从踏入展厅的那一刻就心存疑惑,整个空间内都在循环着嘈杂的背景音。

现实

雷童回吸烟室拿了个烟灰缸,带我去了二楼:六个 LED 屏拼成的展厅,不断循环几个有足球元素的视频,嘈杂的背景因有了解释 —— 来自绿茵场。 “你在一楼看到的那些,只是我整个项目的第一个章节,接下来,我要组织一支真正的足球队,就叫桂林迪士尼足球队。”

我以为他在开玩笑。可是雷童紧接着告诉我这只球队已经开始了训练,他甚至设计好了迪士尼图案的队徽和队服。明年的《桂林日报》上,他期待着看到桂林迪士尼足球队获得名次的报道,这种粗暴地进入现实的连接方式,将让更多当地人提出 “桂林迪士尼是什么” 的疑问,也就能勾连出更多的个人史。

但是,为什么会选择足球?

“前两年阿迪达斯和曼联的活动,我在三里屯给他们做了一个装置,临时被主办方要求为现场的球迷们画脸。从一个所谓艺术家的角度,我是看不起这样的事情,但当排了一个多小时的球迷要求跟我合影,夸我是艺术大师,只因为我会画曼联的 logo 时,我真切明白了,足球是全世界最疯狂的游戏,它能把在任何意义上都不同的人集合在一起,实现无缝的对接,每个人都能从中得到各自想要的东西。”

展览结束之后,纹身室会落在不同城市的实体纹身店,小吃街会走向街头,足球队会继续训练,对这件事的展示与分析已经结束了,但 “桂林迪士尼计划” 的补充和平行故事的收集会一直持续下去。

真假

“有人质疑你吗?” 我虽然心里早已相信了这个故事的真实性,但还是说出了这句话。

“很多人问我,是真的吗?我相信我的记忆和我周围人的记忆不会出错,这是我记忆中的一件事,所以我不担心真假的问题。更何况我的工作不是记者。”

展览开幕的第一天,就有导演找到雷童,想买下这个故事。

“ 一个老人小时候有这么个事儿,心里种下了一个根,一直守护这个土地,等待着游乐园的出现,但是却被大家当成疯子。周围人尊重或者可怜他,不告诉他这个事情是假的。有一天,一个房地产开发商在这里动工,老人很激动,结果游乐场变成了商业大楼,梦被戳破了。但是老人继续对抗建设,自己建木马滑滑梯,你看这个故事在电影语境里非常合逻辑。这个老人不就是我吗?” 雷童没有说他和导演的交流结果。对于像他一样听说过或经历过这段历史的桂林人来说,这是一件可触,可碰,非常具体的事情,但是很可惜,它仍然无法用任何文学形式记录下来。那位导演,也是在此基础上从商业角度虚构出另外的故事而已。

雷童对桂林迪士尼 “重生” 的期冀,起初是为了完成自己的作业,如今可能已发展成为一场自我的心理重建。他准备给迪士尼公司写信,内容就是这些情绪和人们的反应的汇总,让这件事不再停留于口口相传的 “野史” 上。

他不知道迪士尼公司会是什么反应,但无论如何,他都会把这一部分展现在项目中。

“你跟你妈妈说过你做的这个展吗?” 在我的理解中,母亲才是雷童最初的灵感来源之一。 一直滔滔不绝的雷童突然沉默,点了根烟,摇了摇头。 “很惭愧,没有。”

归乡

还在美院上学时,雷童的导师就说过一段他虽然不能完全同意却觉得颇有道理的话 —— “如果你的作品连自己的父母都不能理解,你怎么指望其他人去理解。” 而雷童之所以没有跟父母讲这件事,是因为两代人一直处于各自独立的生活状态,他不知道怎么解释每个细节。

但展览的成功举办或许给了他一丝勇气。 另一方面是他的私心。毕业那天,雷童的爷爷对他说:“去北京辛苦,其实可以回家当个大学老师。”雷童一直渴望有一天可以在家乡继续自己的人生,但是桂林基本上没有 “艺术家” 的生存空间。但也许 “迪士尼” 可以让雷童回家,能够跟自己相处,能面对很长时间内自己在情感上没法回避的一个黑点。“我就是从桂林这样一个小城市生长出来的一个物种,充满了匪气,我没有办法摆脱的,不能塑造一个全新的自己。”

这次的展览突然吸引了很多桂林人,从来被隔离在老同学圈外的雷童收到了当年的同学们发来的聚会邀请,好像人和人之间的距离也因为一件有关家乡的事情变得亲近了不少。

老同学开始明白雷童的工作和这个人,不再把他看作一个 “玩艺术的”,换言之,一个疯子。

我问雷童,开心吗? 他告诉我,“这才是真的伤感。”

完结

上周,我和雷童再次相约于上海外滩的一家咖啡馆,在这座中国最洋气的城市最黄金的地带,窗外人群的密集程度丝毫不受连日下雨的恶劣天气所影响,从他们的表情和行为,能很好地判断出哪些是游客哪些是本地人 —— 基本没有本地人。

虽然天气渐渐转凉,但还是无法削减游客对上海迪士尼乐园的向往。2016年6月16日正式开园的上海迪士尼乐园作为中国内地首座迪士尼主题乐园,开园不到一年的时间客流量就超过了千万人次。

“上海迪士尼去了吗?” 我问雷童。

“还没,但肯定是会去一次的。”

我突然理解了那个钥匙孔纹身的含义,对于雷童这样曾抱有无限憧憬的孩子来说,桂林迪士尼就像一个永远无法解决的瘢痕,这件事在他们的心里留下了一个钥匙孔,但却没有与之匹配的钥匙。 曾真正受到 “桂林迪士尼计划” 影响的人大多已经成了中年甚至老年人,他们不是90后、00后,自然不会靠网络去寻求一个答案,大概也更不会纠结于这座夭折的乐园到底为什么没有成为儿童的梦想天地与成人的财富乐园。

当桂林迪士尼的商机在 “大股东去世” 时不复存在,他们也只能在生活的洪流中寻找下一个机会,紧握双拳,没有余力回看。

而雷童希望建起的另外一座 “桂林迪士尼”,一半已经存在于独角兽空间中,另一半在那些沉默不言的桂林人的心里。独角兽空间中的那个展览看起来似乎寒伧,但有了它,他就能够建起一个人们心理与情感上的 “桂林迪士尼”,而其中包容的矛盾、复杂、万般情感,或许比起眼前这个拔地而起的上海迪士尼乐园来,有更多的魔力、梦幻与感伤。