定制寿衣,了解一下?

在金钩的家乡内蒙古,牧区的少数人依然遵从一种古老的天葬习俗:给亡者净身,换上新衣服,或是用白布裹紧全身,随后放在一种叫做“勒勒车”的马拉平板车上。驱赶马儿向前疾行,尸体掉落在哪里,哪里便是亡者的安身处。

说起来有种原始感,但仔细想来,这样的归去挺奢侈的。城市生活没有空间给你跑马,也就无从给你提供选择掉落何处的权利。你只能选择更不粗犷的死法,或者设计出一种更为都市丽人的死法。

聊死法的话,这个话题似乎扯得有点过大了。死亡和每个人的距离有多近,在当下这个时刻,已经免于被我们笨拙地加以阐释。而我们依然是忌讳的。“死”与“亡”,字眼被封堵在唇舌之外,小孩子没有“腰(夭)”,要说“我回家了”而不是“我走了”,筷子的命运不包含被竖直插在米饭里这个选项,衣服如果开成左衽,走夜路说不定会把人吓到半死。

与其说是体面地绕开它剜出的深渊,不如说是在抱头躲闪它的名讳,冲着词语讨要一种虚无的吉利,仪式于是从这个缝隙里产生。但这不应该。生前身后对于我们与我们的想象力来说,本不至于闭锁成一片荒原。如果说真实和具体是对实相的一种逼近,我们不如来尝试聊聊看吧,就由“你穿什么出席你自己的葬礼”开始。

《要死一起死》

《做鬼也风流》

搜狐新闻:《全球死亡质量指数报告》

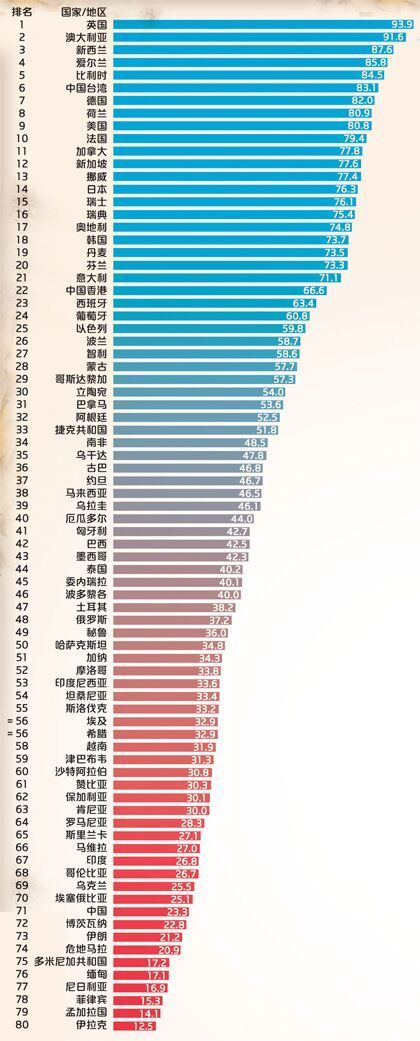

将时间往前拨至 2015 年,那年发生了几件不大不小的事。经济学人智库发布了该年度的全球 80 个国家死亡质量指数报告,中国的指数排行在倒数第九,夹在埃塞俄比亚与博茨瓦纳之间;台湾高雄某地办了一场寿衣时装走秀,不仅邀请了知名设计师,据新闻说,现场模特还能提供身着样衣入棺材的“试躺”服务;纽约大都会博物馆举办了“Death Becomes Her”主题展览,样式精美的丧服女裙被汇聚、绽放在观者眼前,引起不小的关注和讨论。

网易新闻 《台湾一公司办时尚寿衣走秀》

西方的“丧服时尚”井喷于一切事物都浪漫至死的维多利亚时代,由于女王身体力行地穿戴了好几十年的丧服,死亡这个议题一度成为一种阳光下的艺术,亡者艺术照便是那时开始兴起。那之后,黑色开始稳步进驻时尚圈,并由身世成谜的可可·香奈儿这位女士发扬光大。

《面对死亡:丧礼服饰百年》主题展览

再往后些,来到五十年前的美国,丧葬时尚与酷儿文化开始产生深刻联系。有一位参与过“石墙运动”的同性恋教授,曾带着金钩和同学们逛华盛顿广场。她向他们回忆,当时纽约的艾滋病大爆发,她的朋友中将近十分之一都去世了。那段时间她几乎两三天就要去一个葬礼,次数频繁到很难去想象。后来,她的又一位朋友确诊感染,倒数的日子里大家都很低落,那位朋友希望能给大家一些活下去的动力和希望,临终前特别叮嘱布置了自己的葬礼现场,请了一个脱衣舞团队来为大家表演“隔棺搔痒”,在他的棺材上热舞。他似乎在对活下来的朋友们说,不要被艾滋病打倒,该生活还是要去生活。没有人该为自己活过爱过而负罪,你有绚烂的一生,也该绚烂地告别生命。

《死也要得劲儿》

《人死了钱花完了么》

《做鬼也端庄》