只见线,不见人|三个外国人在云南开发攀岩线路的故事

2018 年,一部奥斯卡得奖纪录片《徒手攀岩(Free Solo)》,让攀岩这项面对峭壁、向死而生的山系运动,进入更多中国户外爱好者的视线。

去年 10 月入冬前,我去了趟大理,打算在那边徒步攀岩。出发前,无意中在网上看到一家位于丽江石鼓镇、名叫“敲响石鼓”的客栈。主人是一对跨国夫妻,两位因攀岩结缘,留在了这条四面被岩壁和原始森林围绕的村落。

攀岩客栈加上跨国姻缘,一听这里头必有个“三毛与荷西”般的故事。于是我调整行程,打算从大理前往石鼓。谁知在出发前两天,在大理偶遇攀岩爱好者小威,被告知石鼓的岩场一年多前发生了占地纠纷,现在的管理者强制收取攀岩者每位 280 元的入场费用,“敲响石鼓”也停业了,客栈主人离开了石鼓镇。

占地纠纷,在我看来已经不是什么新鲜事。我一旅人,无心干涉当地纠纷,但对于喜欢户外的人来说,在吃一碗饵丝只要 10 块的云南,攀个岩却要被收 280 块可是一件不得了的事。石鼓计划泡汤,好奇心和不甘心双重驱使下,我决定留在大理,对当地的攀岩运动进行一番追根溯源。

几轮打听下,我联系到三位与攀岩有着极深渊源的爱好者。他们在十多年前,出于对攀岩的热爱来到中国,并扎根于云南这片地貌丰富、万物生长的土地。在大部分人还不知道攀岩是什么的年代,他们便对丽江和大理周边的岩壁进行线路开发,为国内外攀岩爱好者铺平了路。在他们的描述中,甚至可以再次回望那个资讯短缺但精神富足的年代。

先了解攀岩术语——

“那些巨大且美丽的峭壁就在那,等着我去爬”

“敲响石鼓”客栈主人,于石鼓镇周边开线

英国人 Reuben,8 岁开始,攀岩这个爱好便一直陪着他。他从小就记得,喜欢攀岩的哥哥总是带着他在家附近的岩石上玩绳降,向他演示怎么从一块巨大的石头顶上,靠着一根绳子和几个扣子,安全落回地面。

十几岁的时候,Reuben 开始去岩馆练习攀岩。到了 27 岁,他就读于位于威尔士南部彭布罗克郡的一所帆船学校。在班上认识了一个也玩攀岩的哥们儿,于是他便跟着一起爬。“当时我们找的都是难度大的传统攀线路。为了找到合适的岩壁,往往要去到海边的石灰岩悬崖,用绳索沿着峭壁的边,从悬崖顶部绳降到峭壁的底部。我们身上绑着安全绳,悬挂在海面上,白色的浪花就在我们脚底下,一直拍打着我们。遇到涨潮时,万一上面的人爬得不够快,在底下负责打保护的绳伴(belayer)也得赶在潮水漫上来之前赶紧开始往上爬。”Reuben 至今断断续续(大部分时间是断)攀岩 20 多年,“关于攀岩,我最喜欢的,是它能让我去到那些只能通过攀岩才能到达的地方。”

Reuben 的中国生活始于 2011 年。他再一次被那种“去一个跟原本生活毫无相干的地方”的想法召唤,吸引力法则把他带到了乌鲁木齐。新疆是许多国外户外爱好者最早期前往的中国城市之一。“乌鲁木齐的自然风景是那种令人难以置信的美,然而气候十分 hardcore。”于是他在网上查,中国境内或许哪里还有机会攀岩。在他查到的城市里,昆明似乎是里面天气最理想的。于是在 2013 年,Reuben 搬到了位于西南的昆明。

在昆明,Reuben 在岩馆里遇到许多热爱攀岩并且技术出色的运动攀爱好者,这种积极且热烈的社群氛围马上拥抱了他这位英国人。但从小玩传统攀的他,依旧独爱攀岩的冒险性,这是运动攀没有的。那种需要自行安装岩塞的爬法,让他找回了小时候与哥哥在威尔士攀岩时的感觉。

认识 Reuben 前,翎是一个从事地产行业的白领,从未攀过岩。在一场朋友组织的派对上,两人相遇了。Reuben 带着翎接触攀岩,让作为新手的她给自己打保护。攀岩者与绳伴之间需要绝对的信任,当攀岩者在岩壁上一旦松手发生冲坠,在下方的绳伴必须及时为其打保护。要把自己的生命交到另一个人手里,这是攀岩运动跟其他运动最大的不同点。翎第一次给 Reuben 打保护时,想“这个人怎么可以如此信任我,把他的生命交给一个毫无经验的人”。就是这样一种信任,翎决定跟他在一起。

Reuben 和妻子张翎

2014 年 5 月,某个户外品牌的公益团队“寻岩中国”在石鼓镇大新村内的岩壁上,开发了 30 多条攀岩线路,取名为“大洞区”和“彩虹墙”,并在网络上发布了攀岩线路指南。这是 Reuben 第一次听说石鼓这个地方,他紧随其后来到石鼓试了那些线。

他马上爱上了这个地方,想找个房子住下来。“我在那里找到了一种神奇的力量——一切都那么原始野生,却同时那么友好。”除了一条蜿蜒在山谷间的单车道小路,没有任何现代化的痕迹,没有混凝土,那些巨大且美丽的峭壁就在那,等着人们前往攀爬。

Reuben 到处向当地司机询问岩场的具体位置,直到遇到一位叫张江华的本地人。隔天,张江华带着 Reuben 到他的村子“大麦地”,在那里他们遇到一对将要搬去丽江的老夫妇。Reuben 和翎几乎毫不犹豫地,接手了老夫妇的房子。

“敲响石鼓”客栈改造前

“我感觉这一切的发生都是命中注定好的。在此之前,我从未想要在哪个地方待满一年以上。突然之间我就找到了自己在这个世界的位置,感觉有点奇怪,但事情就这样自然发生了。”

房子虽然找到了,但需要一番大改造。Reuben 骑着摩托车,带着几件衣服,从昆明出发,老路不好走,加上正处严冬,气温是刺骨的冷,他整整花了三天三夜,才骑到石鼓。开头一个月,他和老夫妇一块儿吃住,从淘宝上买了一批工具,每天拿着锄头和铲子,在房子后边的院子里捣腾出一块地儿建浴室和厕所。

搭建中的浴室

附近的村民们常常在院子墙后,把头伸进来,看着这个长相奇怪、身板纤瘦、高鼻子白皮肤的男人,天天在那不知道忙乎什么。村民不懂攀岩,见 Reuben 和翎每天背着一堆绳子、锤子去山里敲敲打打,以为这两个人想偷山里藏的宝贝。Reuben 说,当时那个画面,现在想起来依然十分有意思。

从小着迷于木工和改造的 Reuben,喜欢研究天然材料与当地工艺。“我几乎不会讲几句中文,没法与村民们交流,但想到我在一点一点把这个可以叫‘家’的地方亲手造出来,便感觉到快乐。在石鼓的第一年,我们基本把时间花在了盖房子上,甚至忘了去攀岩。”最先盖好的是浴室和厕所,然后是厨房,卧室还没有床,没关系,可以搭个帐篷睡里头。他们在打工换宿网站 “Workaway” 上发帖向全世界招募义工,义工来了也就睡木板。过着“一天开线,一天盖房”的小日子,一砖一瓦都是 Reuben 和翎、岩友、义工的心血。翎说,那些都是破釜沉舟的日子,住在石鼓里的人儿都没有了时间的概念。

只盖好了厕所,那就在厕所喝杯咖啡

在朋友 Peter Mortimer 的指导下,Reuben 买了把电钻,学习安装挂片,同为攀岩者的 Peter,在昆明周边开发了许多攀岩线路。后来 Reuben 建了个网站,域名是 climbshigu.com(域名现已封存)。一开始,来他们家做客的只有认识的朋友,然后朋友介绍了朋友,后来更多人通过网站和微信公众号找到了他们。一年之后,Reuben 和翎的房子成了村里第一家持证的客栈。再过了一年,他们开发了更多的攀岩线路,一些岩友开始从黎明(石鼓附近的另一个岩场)顺路过来石鼓勘查岩线。

“越多的人来到这里,就需要开发越多的线路。那是一段自由而且令人激动的时光。”Reuben 回忆着。

从世界各地来到“敲响石鼓”的岩友

后来,有了孩子之后,照顾孩子和运营客栈占用了 Reuben 和翎所有的时间。石鼓作为攀岩胜地,开始火起來,“敲响石鼓”经常满房,有时甚至要向村民借用可出租的空房。这些事情远远超出他们原本想要做的。他们不是没有想过离开,但他们与石鼓已经建立了很深的连接。Reuben 在村里的学校教英语,能给当地带来更多其他的积极影响,旅攀产业也能促进当地的经济......正当一切慢慢走上正轨,疫情来了,然后村里的一些纷争,给 Reuben 这一场梦画上一个休止符。

一年多前,离开石鼓回到昆明的 Reuben 和翎开展了新的生活,今年春年,带着儿子到西双版纳和老挝野攀

Reuben 和翎依然会在暑假回到“敲响石鼓”组织夏令营

“攀岩拯救了我,开发攀岩线路是我为社会做的服务”

中国攀岩运动重要推动者,于黎明、可可托海、稻城周边开线

但凡在云南攀岩超过五年的人,都听说过“多比”这个名字。在网上搜索 “Mike Dobie”,每篇文章都与云南丽江一个叫“黎明”的地方有关。位于黎明乡的老君山是一个旅游风景区,这里的岩壁属于表面光滑的砂岩,不适合运动攀,但是那些令人赞叹的岩缝,使这里成为条件理想的传统攀岩场,来自美国的 Dobie 在这里用将近十年的时间,开发了 200 多条传统和运动攀岩线路。

跟很多登山界大拿一样,Dobie 之所以接触攀岩,一开始是出于高海拔登山的技术需求。阿尔卑斯式登山要求攀登者能在冰川和冰面上进行攀爬。于是 Dobie 便开始训练攀岩,慢慢地,他发现,攀岩像是一种艺术,在这个过程中,需要更多对大脑和技术的控制力。

Dobie 出生于北加州,在人口只有 9800 人的汤森港长大。属于中产阶级的他,第一次接触户外运动,是一次前往蒙大拿州冰河国家公园的家庭旅行。跟父母在山间漂流、徒步,享受野外自然风景,是他最美好的童年回忆。然而这一切都结束在他 12 岁那年,父母离婚了。从 13 岁开始,他在没完没了的酒精和药物之间来来回回。2008 年,他 25 岁,在一个匿名戒酒会上,他的辅导员建议他尝试用攀岩帮助戒酒。

“那些试图从酒精和药物里走出来的人,往往都在寻找生命的真正意义,去回答到底为了什么而活着。” Dobie 说,“这种向内的发问会驱使人去看见身边的个体和群体,试图去做一个有用的人。”人就是这样,被他人需要,活下去便有了理由。

2009 年 8 月,一位岩友告诉 Dobie,中国有一个叫阳朔的地方,那里有着如画般绝美的喀斯特岩溶地貌,很多地区都尚未被开发。一扇大门突然被洞开,Dobie 恨不得马上一头扎进去,他想象着自己飞往中国,享受平静,享受清醒,享受一个全新的开始。2010 年,一句中文都不会说的他,买了单程机票,来到阳朔。当时的阳朔早已吸引了许多国内外的攀岩客。虽然阳朔有着一流的风景和便利的交通,但似乎大家都不知道还有哪里可以攀岩。Dobie 这个美国人,早已经看过许多像 Yosemite 这种知名度高的地形,如果还想玩传统攀,就只能去四川的高山里,或者找一些有裂缝的石灰岩。2010 年的夏天,他在一本旅游手册上看见黎明的一张拍有岩石峭壁的照片,决定去那里看看。

“要被岩缝吃掉了”

这一看,便把 Dobie 留在了黎明,他开始频繁地在黎明探索和勘察攀岩线路。2010 年 11 月,Dobie 完成了黎明乡的第一条攀岩线路,渐渐地,他把越来越多时间花在在山谷深处的裂缝上,去系统地开发传统攀岩的线路。早期,他和朋友周磊为了得到老君山国家公园管理人员的攀岩许可,常常需要和政府打交道,Dobie 说,他中文不好,与政府交涉的功劳全归功于周磊。在《户外》杂志的采访中,周磊谈到在黎明的首次线路开发,说那需要“极大的勇气”:

“在线路途中一块巨石横亘在你的头顶,岩石碎片掉进你的衣领,松动的岩石导致保护装置失效,常常让人惊出一身冷汗。依靠装备攀登不到一厘米宽的岩石裂缝,时间都在指尖处凝固了。”

周磊与当地傈僳族民交谈

Dobie 向黎明倾注了大量时间和心血,他们相互砥砺,到 2012 年,Dobie 已经开发出 100 多条攀岩线路,还一手创办了第一届黎明传统攀岩节。在 Dobie 之前,国内早有多条传统攀岩线路,但将中国传统攀岩运动绘入国际版图的是黎明。Dobie 说:“黎明传统攀岩节向中国攀岩界展示了属于这个地区的东西,包括传统攀的基本知识和技能要求。第一届攀岩节有一定的难度,有的人喜欢挑战,有的人不喜欢。从那一刻起,我的开线方向逐渐明确,就是能够让人更容易地接触攀岩,到达那些峭壁。让黎明除了传统攀,也有更多的运动攀线路。”

在攀岩运动里,开线是一种自主的奉献行为。Dobie 为自己开辟了一条自我救赎同时服务他人的线路。对于他来说,攀岩是乐趣,是服务,是社区建设,是旅行和见识新事物的机会。“有些线路是专门开来自己玩的,但我的攀岩哲学是,为帮助每个水平不同的攀岩爱好者而试图去创造出一些东西,不管是远低于我水平的线路还是远超出我能力范围的线路,我都希望去开发。”

Dobie 不是没有想象过,中国的攀岩运动会发展成今时今日般流行。“即使是 2011 年,我还记得在阳朔雷劈山的一面峭壁下,我数了数上面有 38 个人在攀岩。越来越多岩馆开业,越来越多人和政府意识到攀岩是一项运动,而不是什么户外冒险疯子们的讨伐。”

Dobie 在中国最大的岩壁 El Dorado(是西班牙语里“黄金之城”的意思)的一条运动攀线路上。图片来源:Chuang Liu

Dobie 记忆中有无数发生在开线过程中的美好瞬间,最珍贵的莫过于纯粹地身在其中,感受着这些大多数人永远不会看见的风景。2020 年 3 月,由于签证问题,Dobie 被迫离开黎明,“被困在中国以外的地方是最令我心碎的事情之一,跟朋友们匆忙分别,生活被彻底改变,看着投入了八年努力的岩场面临停业,我感到非常难过。”

“不管你觉得自己有多牛逼,攀岩总能把你放在该站的位置上”

登山向导,于大理周边开线

加拿大人 Dane 在 13 岁的时候,跟着家人到落基山脉露营。被雄伟延绵的山脉震慑住的他,从父母身边偷偷溜走,穿着从户外装备二手店买来的、大了两个尺码的攀岩鞋,独自爬上瀑布旁的悬崖峭壁。面对巨大的石壁,他下定决心,只要以后有能力,就要搬到山谷去,用余生来生活在山里。

大学就读人类学的 Dane,发现自己所在的西方文化里没有像成人礼一样的仪式,于是他给自己举办了一个“仪式”:独自前往班夫镇附近最高的喀斯喀特山进行徒手攀岩。完成仪式后,他才承认自己是个真正的男人。

Dane 在美国犹他州的攀爬 Indian Creek

2008 年,Dane 踏上了他的“亚洲之旅”——从中国北部出发,搭便车去印度南部。他给自己设定了每个月 200 元人民币的预算上限,这些钱只够买吃的,没有更多的钱花在交通和住宿上。那一年的大部分时间他都过着风餐露宿的日子。搭着便车,Dane 路过大理,遇到了户外教育公司 “Climb Dali” 的经营者 Adam Kritzer。Adam 邀请 Dane 留在大理,帮助他进行攀岩线路开发。一个穷游客的开线故事就这样开始了。

Dane 刚到大理那会儿,根本没有什么攀岩场景。2006 年的时候,有过几位当地攀岩者在观音箐开过几条运动攀线路;一位叫“阿辉”的人在双廊的 “Softcore” 岩壁上开了线。整个大理攀岩的人不超过 10 个。在 Dane 之后,他的朋友 Andrew Hedesh (《阳朔旅游指南》作者)也加入了 Adam 的开线队伍。他们一起开发了双廊的另一块岩壁 “Hardcore”。这块岩壁上的所有线路,都以 Dane 和朋友们最爱的摇滚和死亡金属歌曲命名。每次在 Hardcore 岩开线,他们都会在岩壁下露营数天,被暴烈的阳光炙烤。Dane 慢慢地爱上了大理,他找到了儿时想要定居的那片山林。

攀岩可以不够帅,但一定要够摇滚

随着国内的开线者队伍变大,低于 35 米的单段传统攀线路越来越多。Dane 和搭档 Ryder Stroud 都是长距离多段式传统攀的爱好者,他们开始把目光放在更大更高的岩壁,于是他们找到了石鼓附近的“白岩寺”,这里是他们认为中国最好的多段式攀岩区。

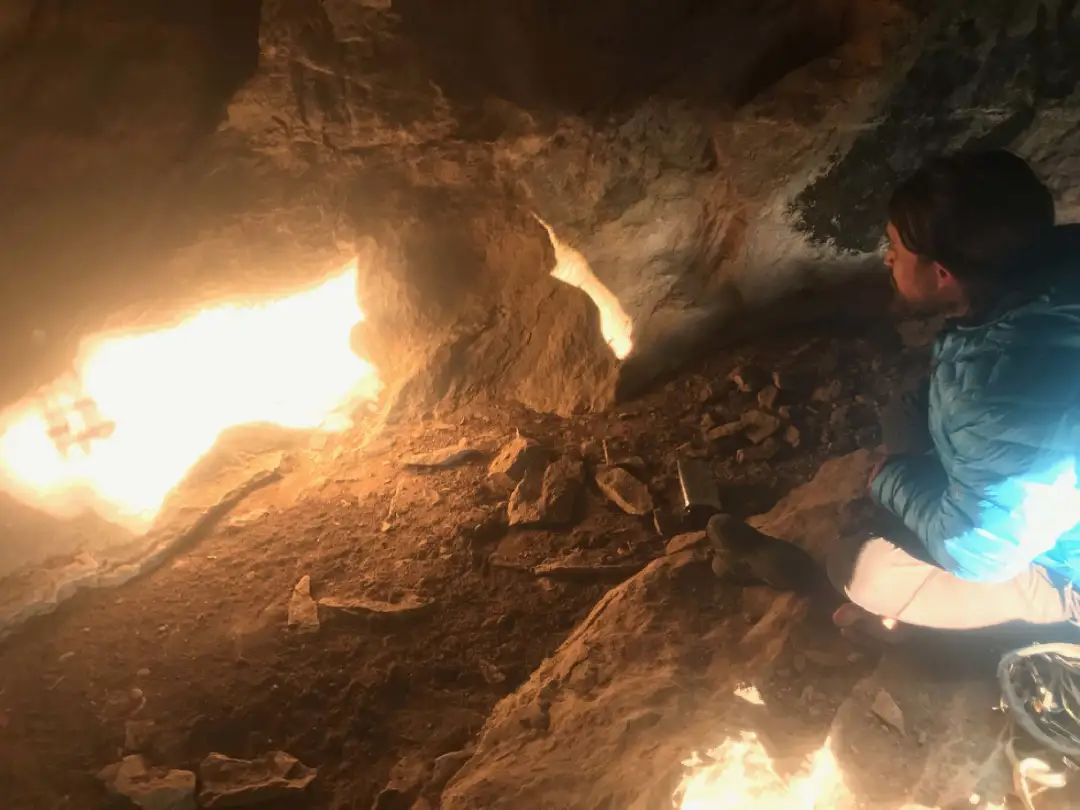

刚在白岩寺开线那几年,Dane 和 Ryder 有过几次与死神擦肩而过的经历:岩塞松动掉落使他发生了几次巨大的冲坠、差点因为一个失灵的小零件被直接送进停尸间。攀岩者都在寻找一种被肾上腺素瞬间冲击脑壳顶的兴奋感,但跟黎明的简单线路不一样,白岩寺不是开玩笑的,那里比任何一个岩场都要偏远,出了事情甚至可能得不到救援,攀岩者只能靠自己。因为距离长,多段式攀岩有时要求攀岩者吊挂在岩壁上露营,Dane 和 Ryder 在完成线路后,会把睡袋藏在岩壁上的山洞里,留给之后来尝试线路的岩友。“多段式线路的状况非常多,攀岩者往往需要在岩壁上度过一个计划以外的夜晚。哪怕如此惊险,白岩寺依然是地球上我最喜欢的地方之一。” Dane 说。

超过 500 米高的花岗岩巨石“白岩寺”。图片来源:Ryder Stroud

住在白岩寺周边的当地人,以纳西族和白族人居多。他们总是对攀岩充满好奇但莫名支持。Dane 在开线时遇到一位在白岩寺周边经营佛寺的僧侣。在 Dane 的形容里,这位说话慢声细语的师父时常沿着白岩寺背面的陡壁,登山朝拜,到山顶烧香,供奉和维护者山顶的石制神龛。在聊天的过程中,师父向他叙述白岩寺的历史,以及几百年来,当地人如何通过攀爬石壁,去寻找鸟巢和蜂巢。Dane 和 Ryder 时常在峭壁中间的山洞里,找到丝丝古人曾于此生活过的迹象,“这些人才是真正的 old school 老炮儿(real old school badasses)啊!”

Dane 在白岩寺上的山洞里。图片来源:Ryder Stroud

白岩寺上的石制神龛

Dane 在大理待了 9 年,那时的大理有种充满创造性的魔力,每个角落都有街头音乐人、魔术师和各种风格的艺术家,每天要花一个小时才能走回家,他总会忍不住在一条街上停下来,听听法国乐队演奏,或者在下一条街停下来,看来自日本的年轻人玩杂耍。“但现在都变了,每个酒吧都是复制粘贴式的民谣音乐,唱着关于单恋、喊着要割腕般压抑的苦情歌。虽仍有很多古怪有趣的人在大理,但原本使这个地方充满生机的那些人都已经不在了。”

人来人又散,在大理的时候,Dane 一直希望能够为居住在大理的家庭打造一个攀岩场景,去建立一个非流动、更稳定的社群。两年前,Dane 离开了大理,回到加拿大。长时间居住在中国,使他希望能更多地探索包括家乡在内的攀岩地区。对于攀岩者来说,山峰是无限高的,天空才是边界。

在采访的一周前,Dane 搬到了澳大利亚大陆以南的塔斯马尼亚岛。那里偏远、几乎无人居住。接下来,他会在这里做向导,尝试更多未被开发的岩壁,幸运的话,去到一些与世隔绝的荒山,寻找他眼中迷人又令人上瘾的濒死经历。

Dane 在塔斯马尼亚岛海边的峭壁上攀岩

Dane 跟我说:你知道吗,我此刻正眺望着塔斯马尼亚岛上一座美得不可思议的岩石给你打下这段话。攀岩对我来说有很多意义,它是我与大自然连接和交流的方式,我生命中最亲密的友谊,都是通过攀岩找到的,在那些艰苦困难的条件下,岩友间建立了强大的信任纽带。攀岩也是种借口,我通过它,远赴这个被我们叫做“家园”的星球上任何一个偏远且绚丽的角落。我是一个登山向导,将人们安全地带入和带出山区,有时我甚至不敢相信我可以靠这个赚钱。

“攀岩最吸引人的地方,在于它有一种使人永远谦卑的力量。无论你认为自己有多优秀,攀岩总是会把你放在自己的位置上。”

人们称攀登者为“无用的征服者”,因为他们拿不出真正的理由去做他们要做的事,不过是走到一块大石头的顶上而已,但他们却那么沉迷。

我们都被泛滥的信息裹挟着进入下一个“快时代”。对于攀岩者来说,真正的快钱是精神愉悦,完整攀爬一条线路就是最大的享受。

在对云南攀岩溯源的过程中,我渐渐无心挖掘纠纷的真相,跟许多故事一样,是非一时云烟,过程和当下才是需要被记住的。收到三位的故事后,我一直思考该如何编写,最后决定只是平白地翻译和直述,因为他们的故事和情感本身就已经足够感动人。

山在哪里,哪里便有家。

感谢为本文提供线索的小威、翎、Rio、和 Locky。

「別的运动」是我们关于运动与社群文化的一个长期企划。我们总是更关心更街头、更野生、更鲜活的社群,当人们被运动连接在一起,关于原始力量的故事就会发生。新生运动不断发展出新的基础共识和文化内核,与此同时,过去十年间我们关注过的OG们也没有停下脚步,新老之间发生着碰撞、竞争和相互融合,我们想聊聊他们都在努力承担着怎样的社会责任。

如果你也有「别的运动」故事想要分享,或是各种在地的线索,欢迎与我们邮件联系。邮箱地址:miki.liu@yishiyise.com