在周可导演与刘擎教授随后进行的对谈沙龙中,有人提问,我们今天应该怎么去看待即将可能被你赋予的那个生命?有什么建议可以给到大家?周可说,每个人的经历都不可复制,所以这只能是一个自我的选择。想要通过生孩子解决现存的问题是不可能的,孩子只会带来新的境况和新的问题。只不过,孩子的到来可以给你一个机会,让你重新去发现和体味自己忘却了的东西。当他挑战你的时候,就是让你回顾,你在他那个时候,所看到的世界和挑战的东西。那些都存在于你的记忆里,时候到了,便被唤醒。莎莎只想要这一个孩子。别人说起童年都是很美好的,在她看来,小的时候一点都不美好。因为小学就换了四个,一直在别人家寄养,有时是阿姨,有时是大伯。当留守儿童、看大人眼色的日子,她不希望自己的小孩也经历一次。“小的时候,很羡慕那种独生子女。现在身边人都会说,只生一胎不现实。但我应该会坚持自己。我就生一个,我只对他一个人好。”以后会怎么样,她不太敢去想。但她希望自己的孩子多经历一些顺利和绿灯。不用在打压中长大。做自己就好了。阿晰如今的孩子已经满周岁了,依然叫听听,长得很俊俏。说到不久前的那段经历时,阿晰反过来安慰我,“我的性格可能不具代表性。我相信雷霆雨露俱是天恩,我们坚强、勇敢,失去的都会回来。这是我与老公一起经历的第一次不安,我们会因此更珍惜彼此,更珍惜美好。浮生若梦吧,享受当下。”事情发生时,小慈还未成年,那时候她还一心相信,怀孕是个需要去政府部门登记、走个仪式之后才能被允许发生的神圣大事。例假停了一个多月,那时的男友慌了,约了周末带她去医院,手忙脚乱,该带的东西没备好,流产手术没做成。怀孕什么的她是懵懂的,但男的这样让她觉得窝囊受气,当下决定分手,回到家里把事情告诉父母,这才有了后来的所有故事。高中毕业后小慈离开生活的潮汕小城,去一个大城市念书。她说自己其实早就忘记那段经历了,但是那天猛然又想起来,觉得这也算是对自己人生起到点决定性作用的事件。从那之后,原本朦胧晦涩、无人提起的性,在她面前真实展开。两性也就是这么一回事,在那之后她懂得自我保护,知道重视自己的感知。现在,她的梦想是赚大钱,然后一个人生活。人需要一定的完整性和融贯性,又总在自我推翻与对峙着。抗争者如法拉奇,依然经历一遍遍自我否认,又在新的生命体验中自我确立。就不要希望生活是一帆风顺的吧,允许自己动荡,允许自己经历,允许失落,允许失落后依然热爱。 「妈妈,妈妈。别害怕。千万别怕真相。

谴责你,宽恕你,为你辩护,判决你有罪的人,他们都说出了一种真相。你告诉我,真相是由许多不同真相构成的。但他们的判决都不作数。因为人没有办法走进别人的心灵。我是你唯一的证人。

我并没有要求出生,妈妈。谁也没有要求过。我从虚无中来,在羊水中吮吸你的思绪,你的每一个念头都是一道神启,我的心灵。我的意识。我的光明。如果你正视一切挑战,将我领入生活,我会认为生命真的是一份神圣的礼赠。

只是后来,你害怕了,你动摇了。你指控生命不过是一个陷阱,没有自由、没有欢乐、没有爱,我从出生那天起将会深陷奴役和暴力之中。木兰花站在那儿等着女人们从树上摔下来;巧克力被硬塞给不需要它的人的嘴里;明天会是一包又一包肮脏的内裤。但你从来不曾告诉我,采撷木兰花,并不一定会死,一个人可以不受羞辱地享用巧克力。而明天可以比昨日更美好。当你意识到这一点的时候,我已经自杀。

妈妈,不要哭。你从来没有告诉过我,人为什么要被生下来。如果仅仅是为了不让人类灭绝,我拒绝出生。因为在我的世界里,出生便是唯一的意义。但是在你的世界里,唯一的意义是奔赴死亡。我真不明白,为什么我为了重返虚无而必须要从虚无里露出头来?

妈妈。我已经宽恕你了。不要哭泣,我将选择另外的时间再来。」「我知道,你走了。但是生命存在着,当我说生命存在着的时候,寒冷消退了。我的梦魇消失了,我感到我就是生命。有一盏灯在亮着,我听见有声音在响起,有人在跑动,在绝望地哭泣。然而,另外的地方有成千上万的孩子正在出生,还有成千上万的未来孩子的母亲正在呱呱坠地;生命不止你或我,你死了,我也终将死去。可这无关紧要,因为生命并没有消失,它存在着,生命永远存在着。」

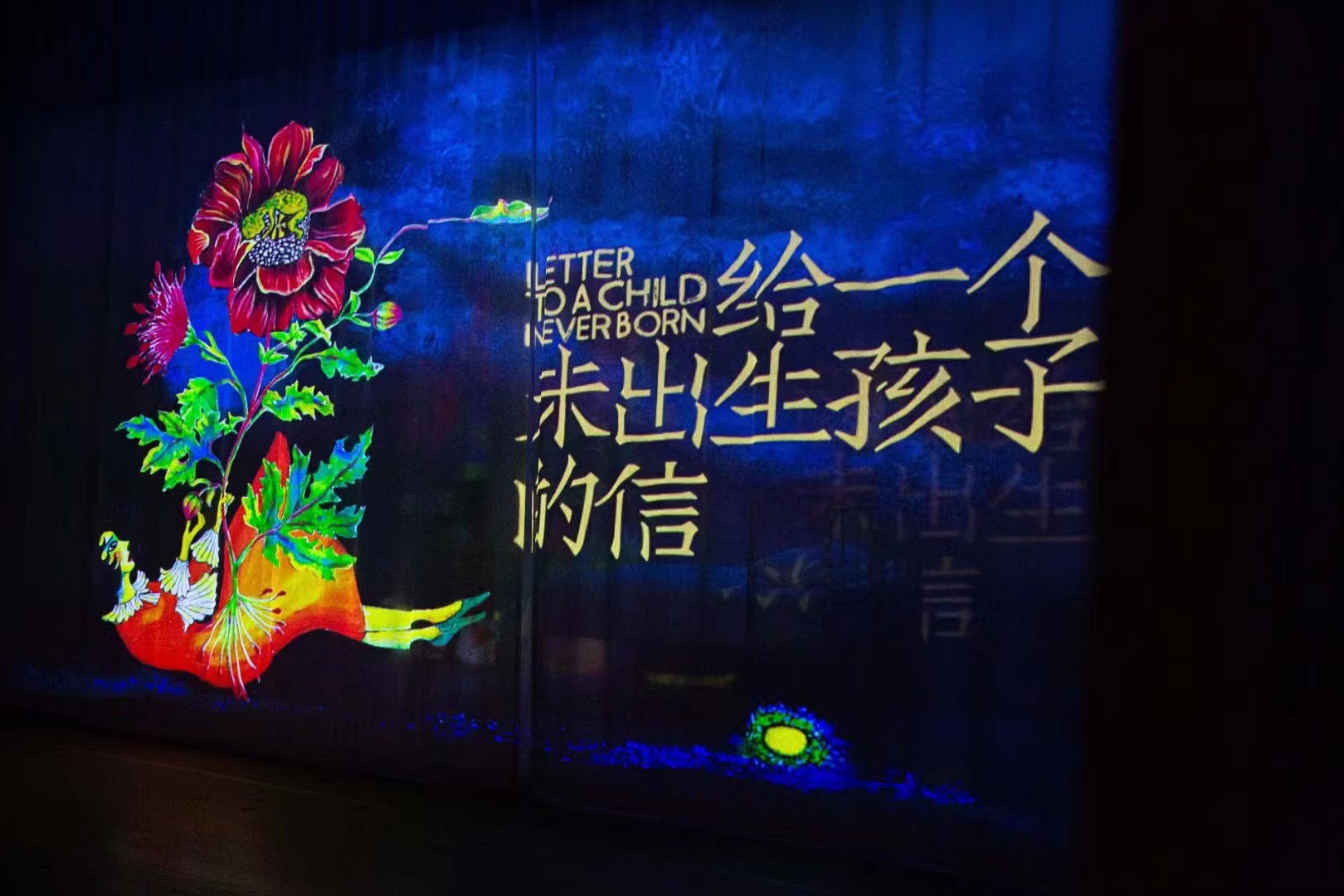

*以上灰字摘自《给一个未出生孩子的信》舞台剧脚本结尾

.png)

.png)

.png)