年底之前,为了准备一个展览李维伊都做了什么

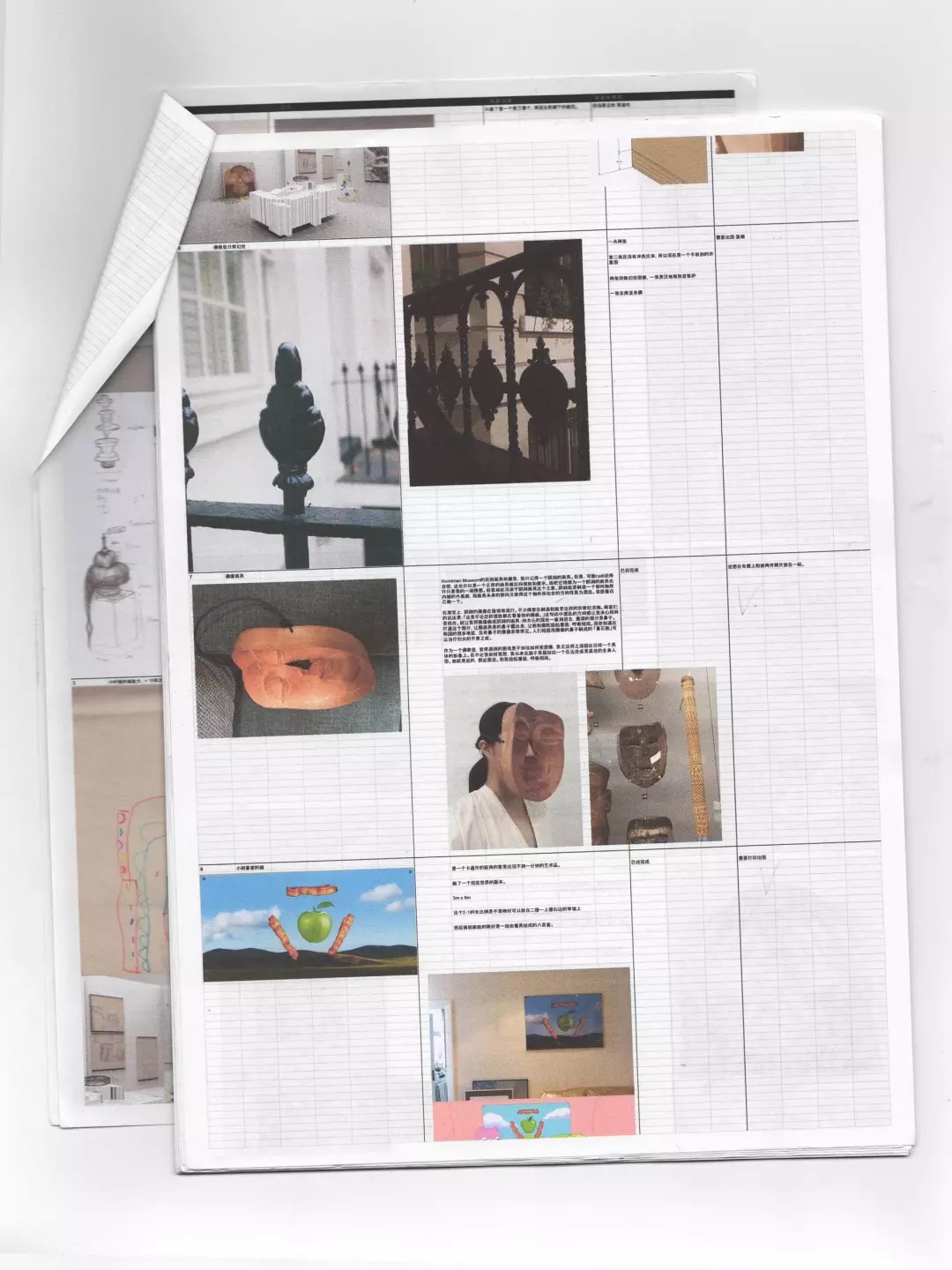

除特别注明外,本文图片均为展览 “年底:李维伊” 中展出的作品,图片由本文作者提供。

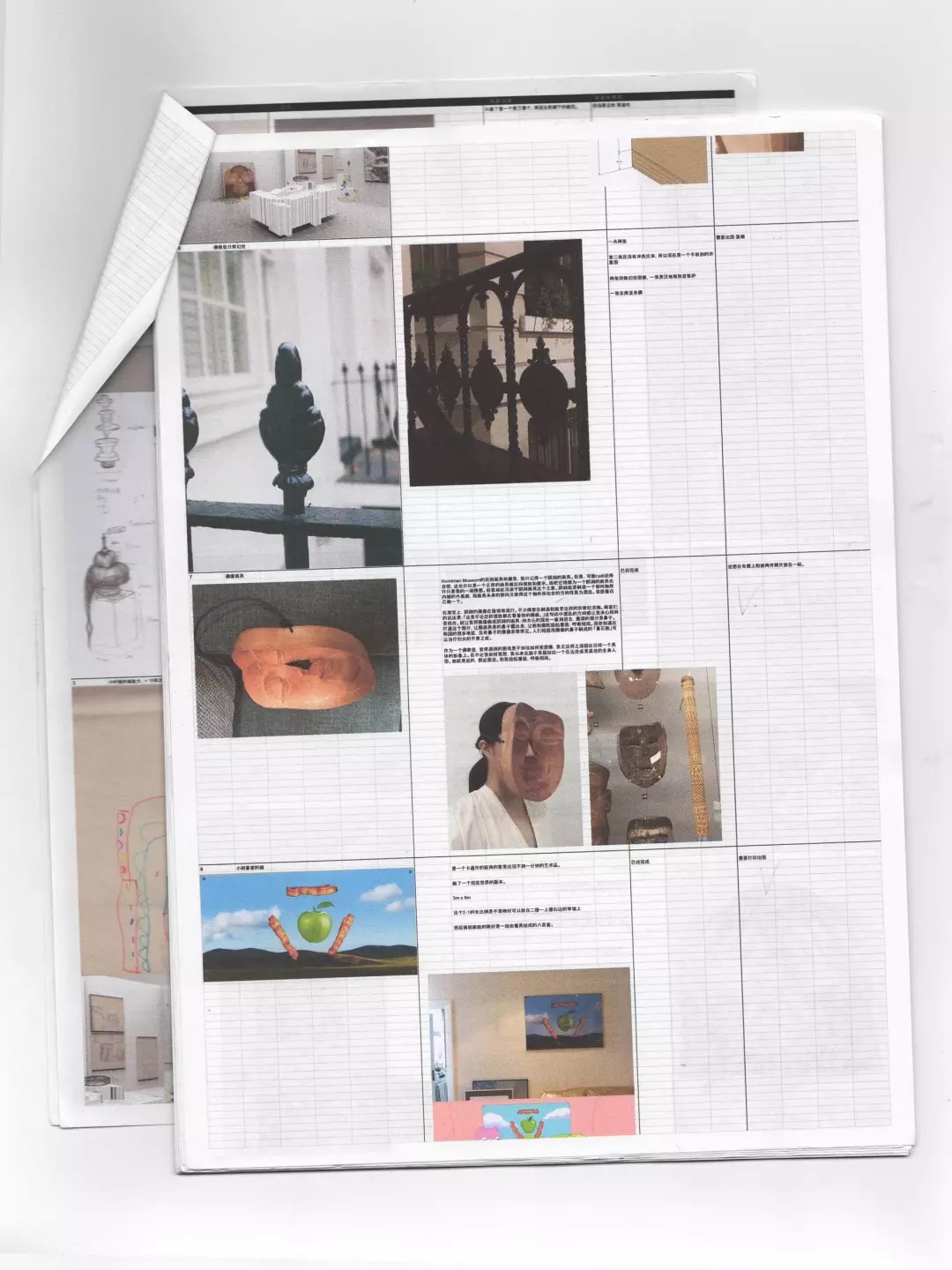

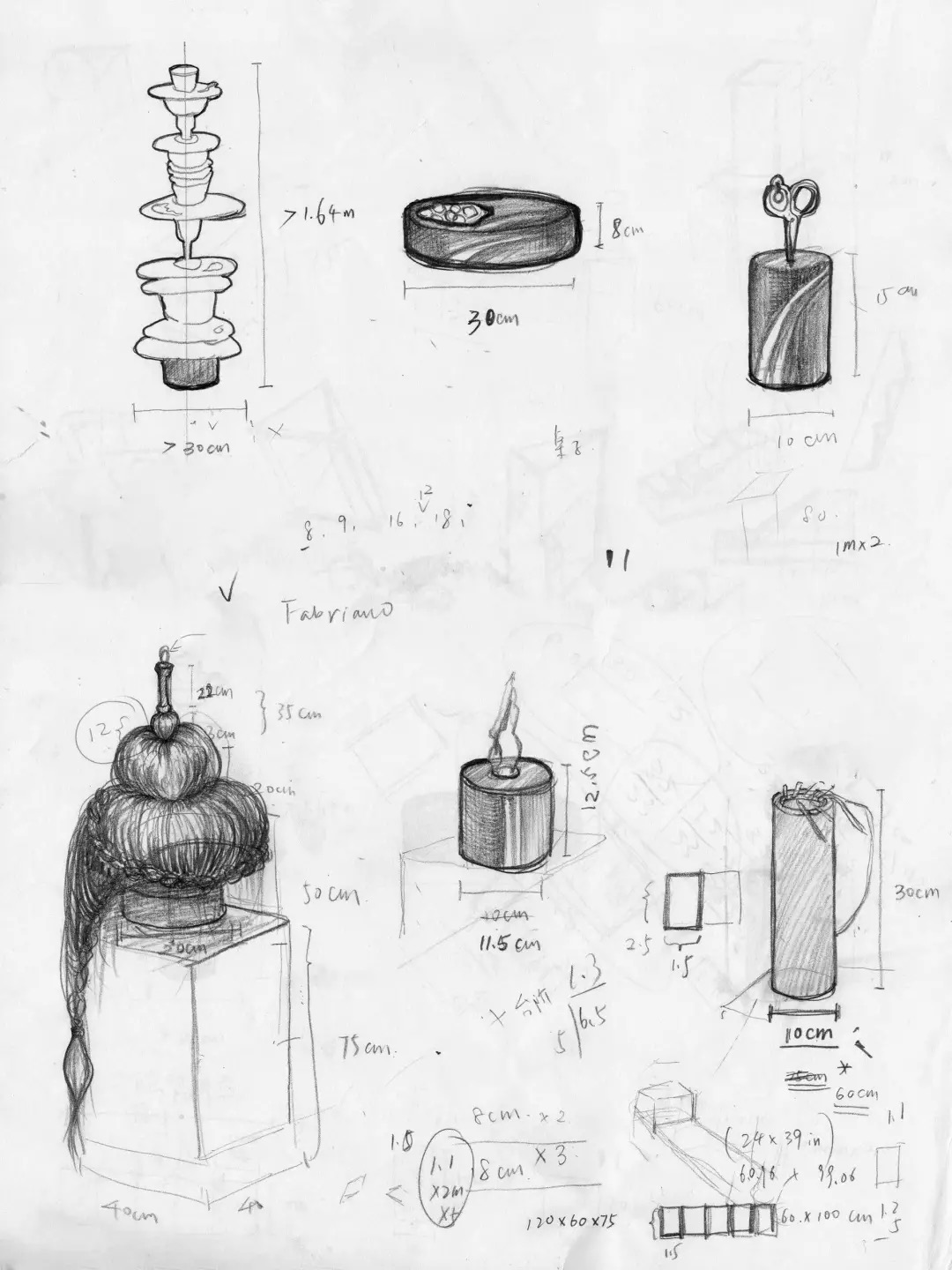

永远:

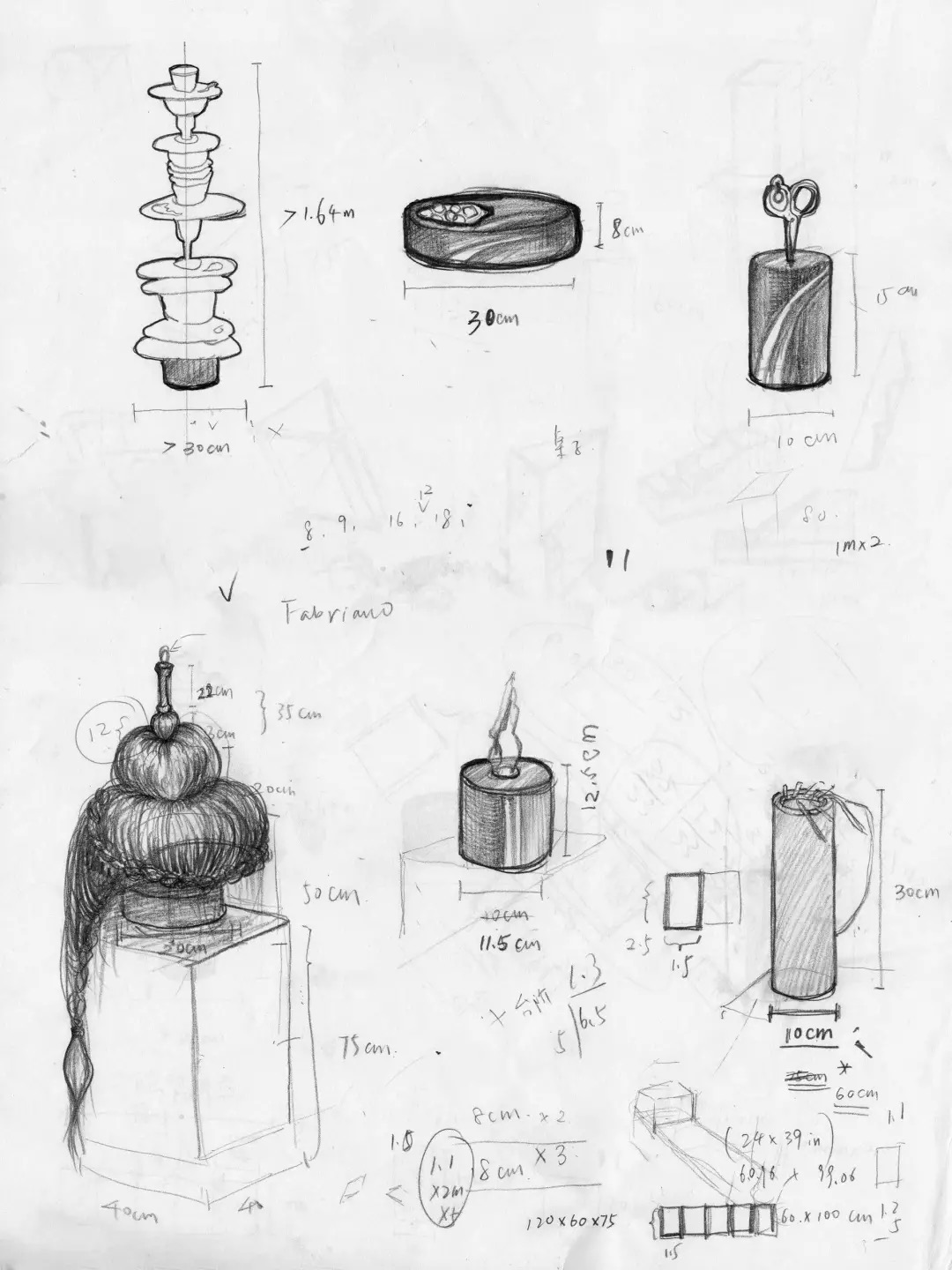

八音盒草图

图片来自:台北国立故宫博物院官方网站

摹本

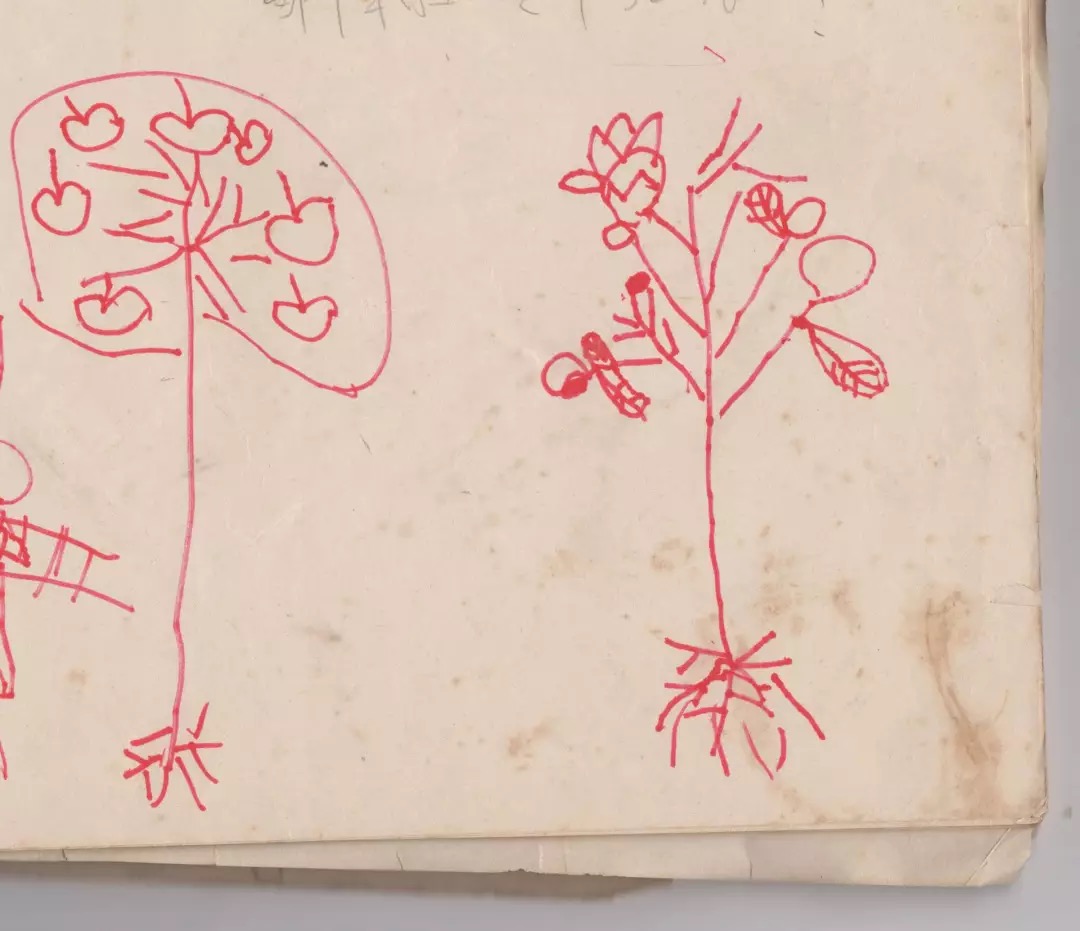

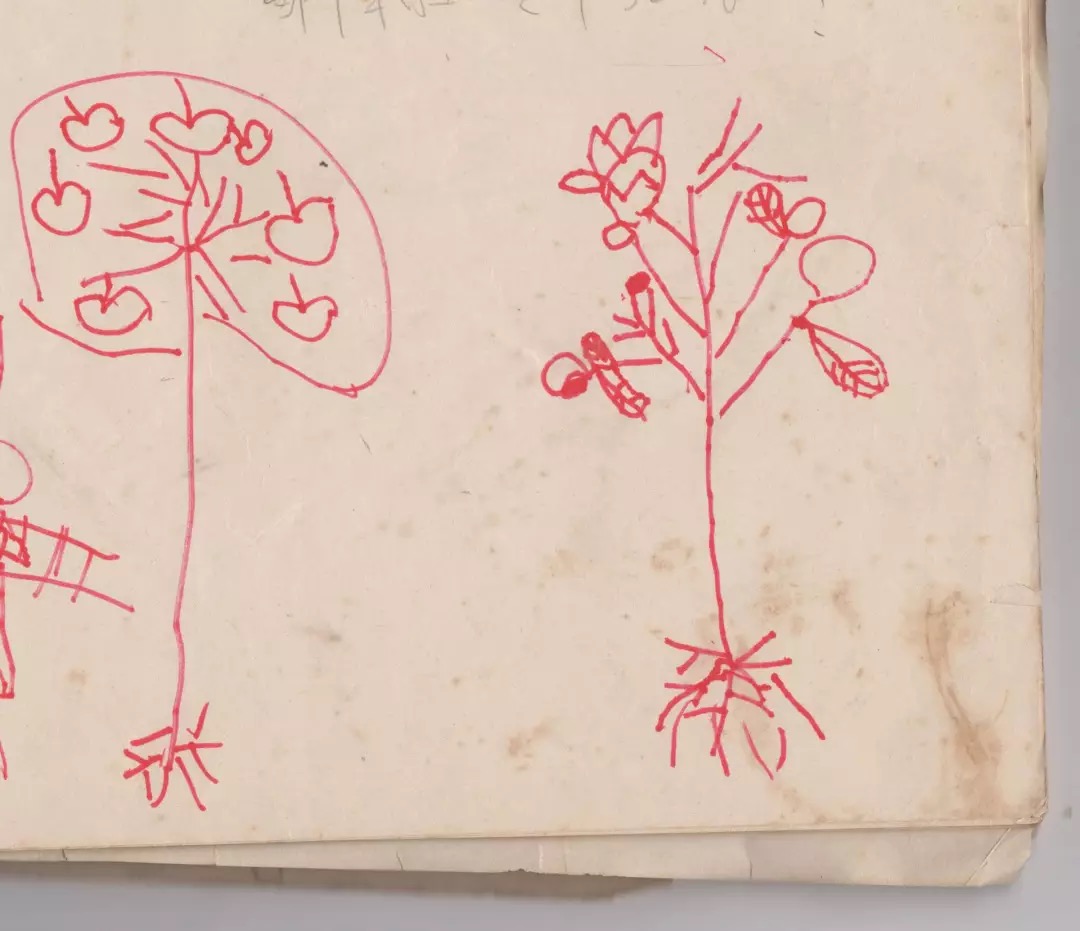

李维伊学龄前画的画

我意识到二十多年前的自己,在还没有被任何系统性的教育打扰的时候,是在无比认真地描绘着这个世界。这种勤恳而卑微的观察,和成年人带着俯视角度所指出的 “天真烂漫” 毫无关系。这些画里的任何决定都是严肃的。我由此进入了一场自我的考古。

艺术应用

封检,拍摄于湖南省简牍博物馆

我做的这个系列在形态上向封检学习了很多。这些结构都是服务(或抵抗)这几件事:

1. 对于空间的回应。

某些作品的某些形态是只能出现在这个展厅里的,比如插在楼梯扶手里的那一件,取出来之后只能用另一种方式摆放(补记:由于技术问题未被实现)。而另一件靠着墙的作品,打平放置以后,它的高度保证了它会是一张完全符合人机工程学的茶几。

2. 作为其他作品的展台。

我感兴趣的,就是这艺术品被人类触摸、屈尊于人的时刻。东方传统中的卷轴,是艺术、同时又是保存艺术的器械。卷轴上的画作更像是像电视或手机上的画面,可以被人打开和关闭。激浪派的成员们也曾用各种塑料小容器作为分发作品的工具。

《拯救普赛克的厄洛斯》,安东尼奥·卡诺瓦,拍摄于卢浮宫

3. 对于画面内容(仍然是小时候的画)的呈现。

我制作过艺术品,也制作过日用品。我参与过艺术,也参与过设计。艺术与设计这两个联系紧密的行业,从来都像是一个在时间效用上的对照组。艺术总是试图敏捷地对当下的社会与文化做出回应,却总是 “错过了它的时刻”(哈尔·福斯特),因此艺术是映照着不断延迟的当下、实质是照向过去的一面镜子。而设计行业,总是自信满满地要去预言人类十年之内、二十年之内,甚至是一百年之内的生活。它是另一面照向未来的镜子。哪怕未来中的任何实相都还没有发生,这镜子却声称自己已经照见了一切,镜像已经在其内部生成。而我所尝试的,就是将这两面镜子相互对照。

窗外是佛罗伦萨,桌上是死

图片来自:大英博物馆官方网站

甚至都不是我自己的手

日常幻相

拍摄于我家附近的住宅区。一张是汉地观世音相,另一张是文殊师利(因为坐骑是狮子)。

呼吸

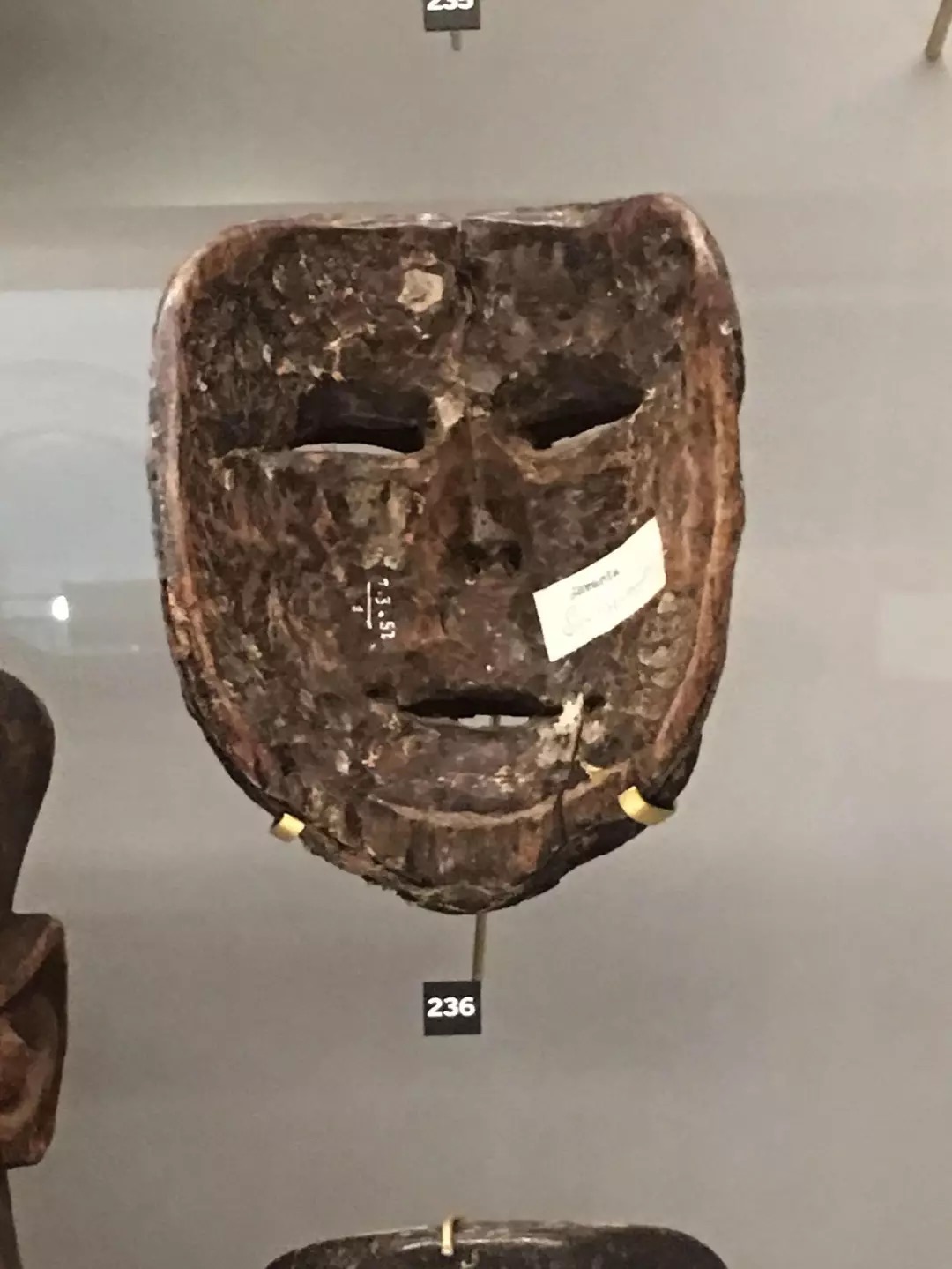

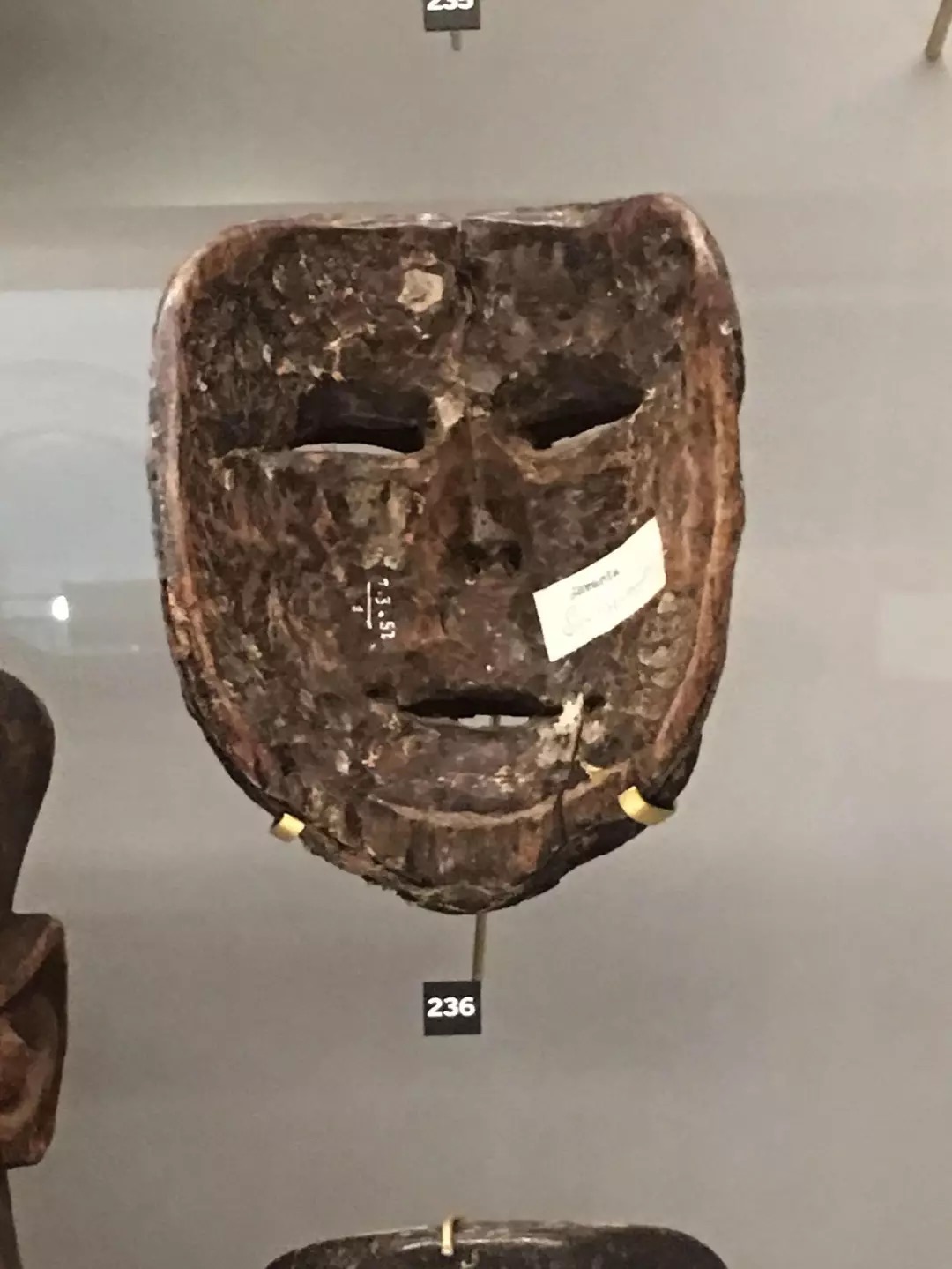

霍尼曼博物馆的民俗面具收藏里,我只记得一个阴刻的面具。但是,这也许只是一个反向摆放和展示的正常面具,把它理解为一个阴刻的面具也许只是我的一厢情愿。但我如此沉迷于阴刻面具这个主意。阴刻就是制造一个朝向物质内部的外表面,而面具本身的朝向又使得这个物件所包含的方向性更为混乱。我想着自己做一个。

面具,拍摄于霍尼曼博物馆

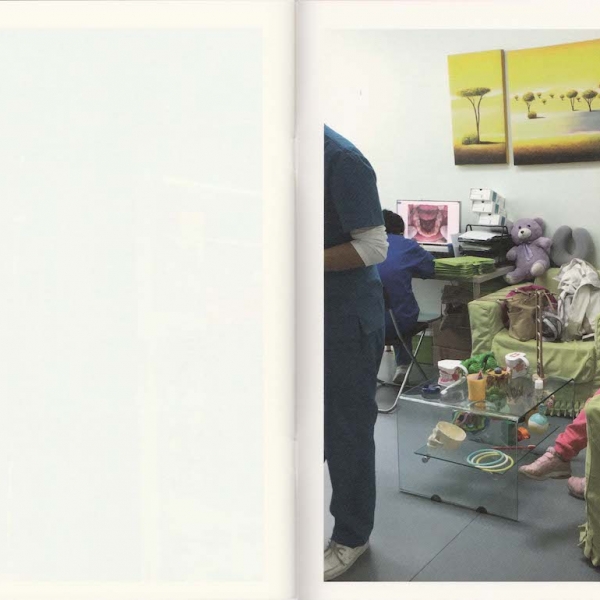

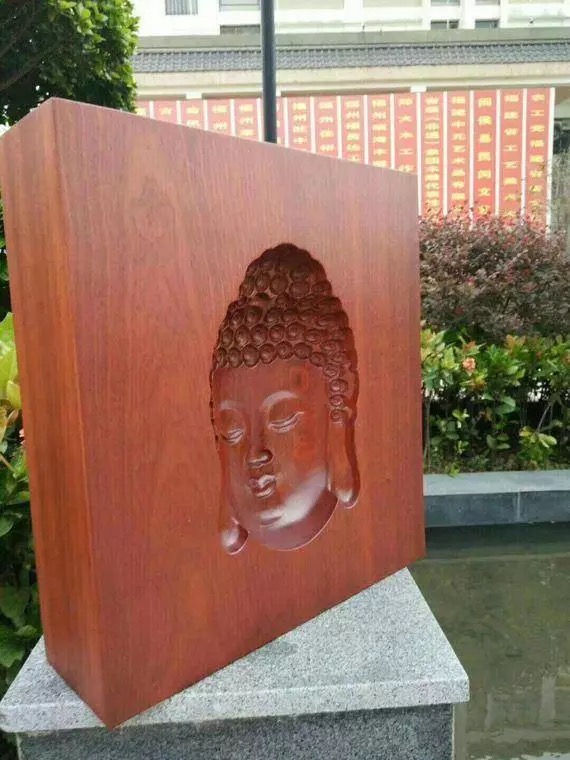

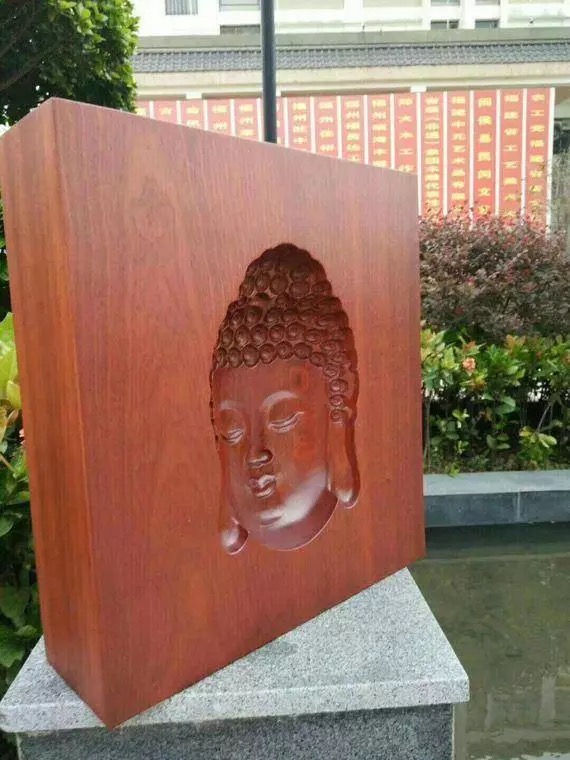

在淘宝上,阴刻的佛像在偷偷地流行。不少商家在制造和贩卖这样的宗教纪念物。商家们的说法是:“这是不论怎样摆放都在看着你的佛像。” 这句话中混乱的方向感让我决心将两者结合。就让我将佛像做成阴刻的面具:向木头的深处一直刻进去,最深的部分是鼻子。打通这个部分,让戴面具者的鼻子露出来,让他和佛陀脸贴着脸,呼吸相闻。

图片来自淘宝网

作为一个佛教徒,我常遇到的困难是不知该如何观想佛,我无法将之凝固在任何一个具体的形象上。但不论我如何观想,我从未在脑子里描绘出一个在远处或是高处的全身人型。他就是近的,很近很近。和我脸贴着脸,呼吸相闻。

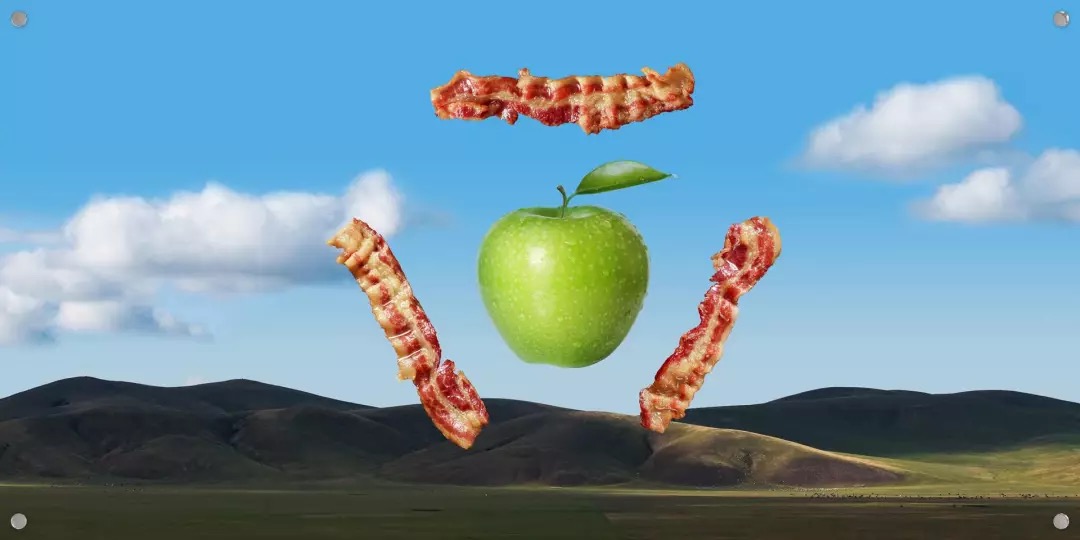

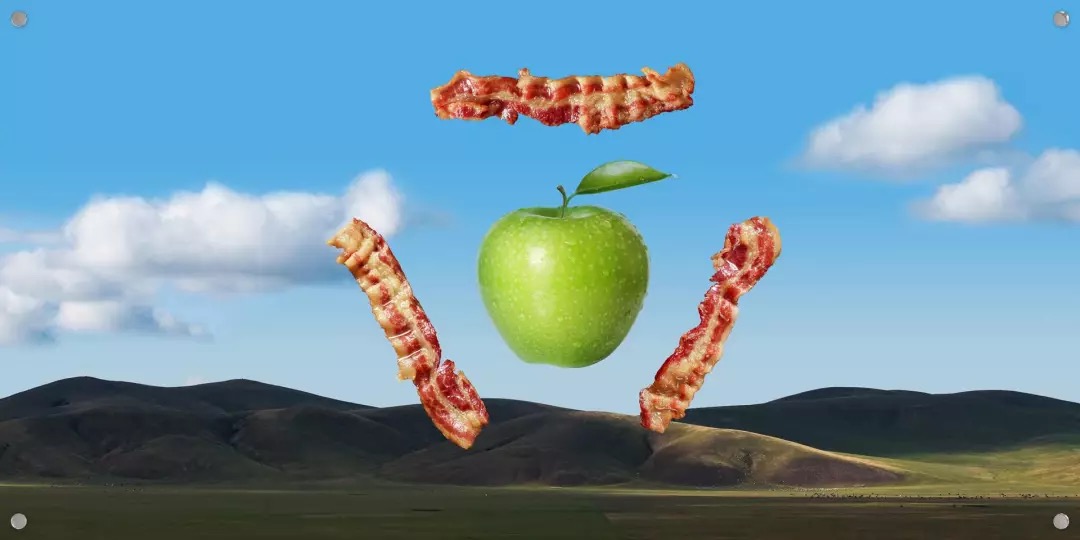

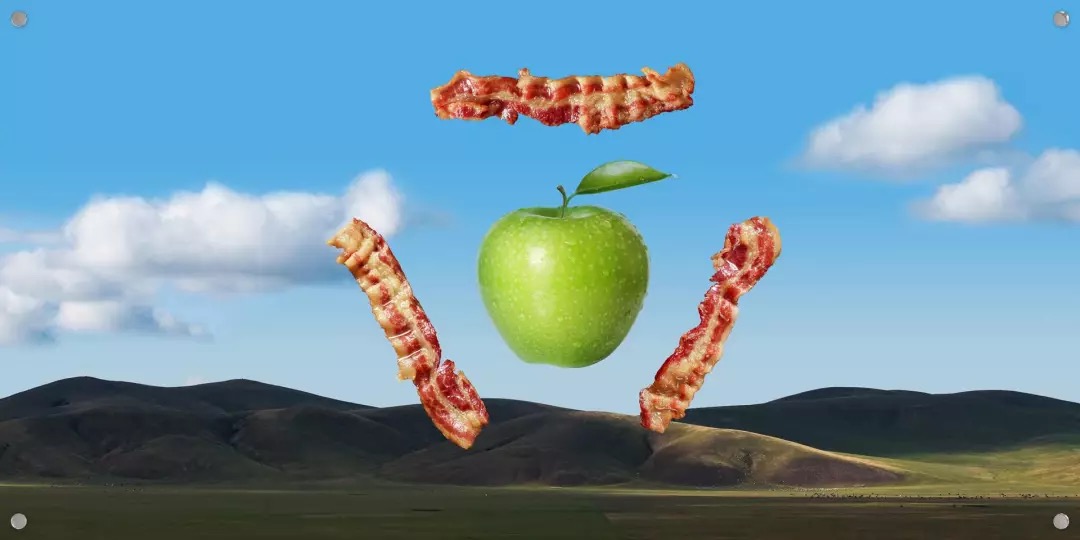

苹果,培根和山

是一件艺术品,挂在一个卡通片中配角的客厅里。于是做了一个与我们存在的这个世界画风相吻合的版本。最初是挂在我自己家的客厅里。

《Adventure time》中小树象的家

容身

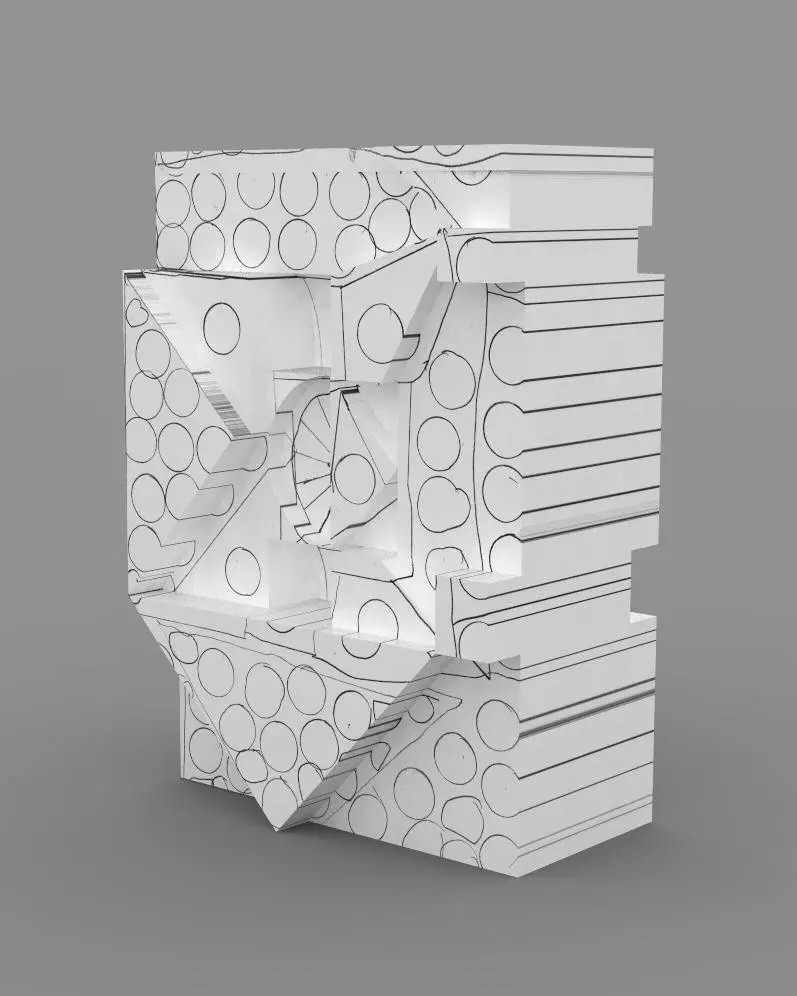

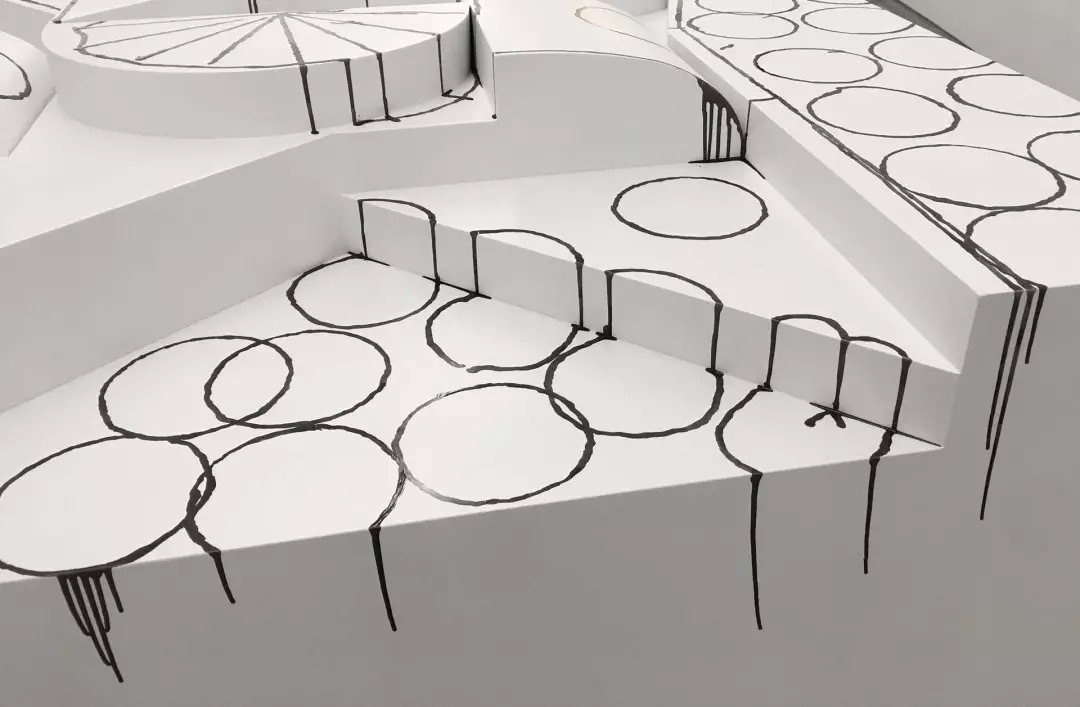

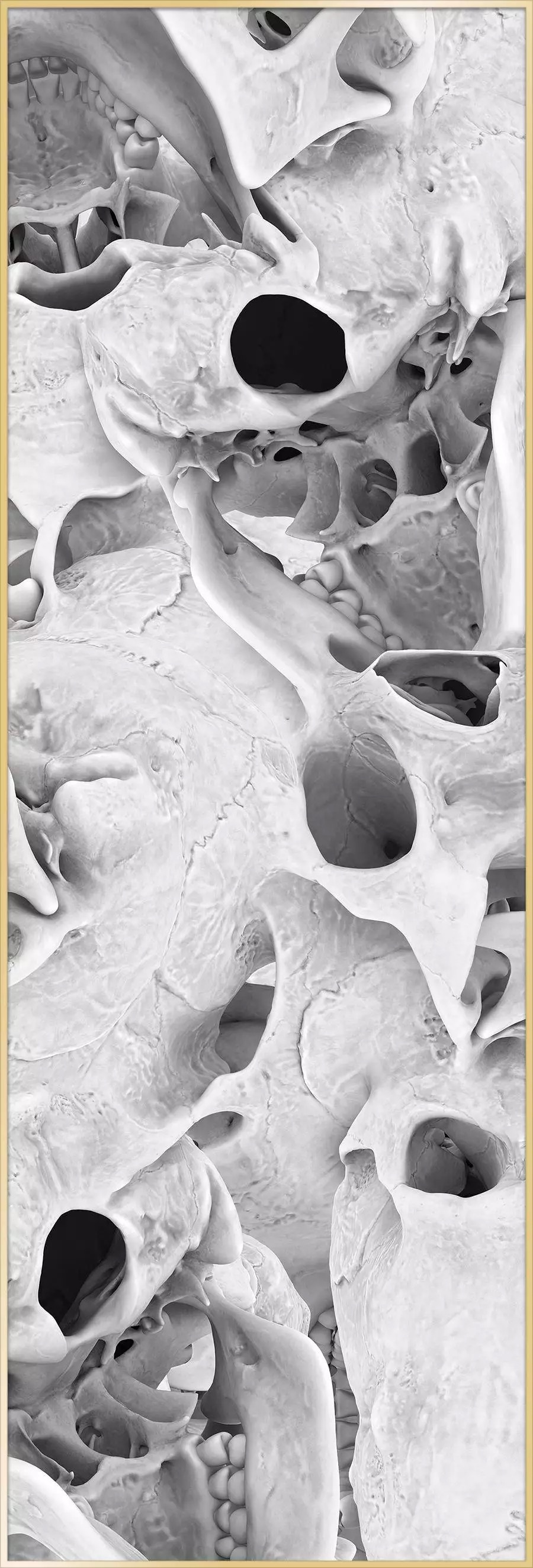

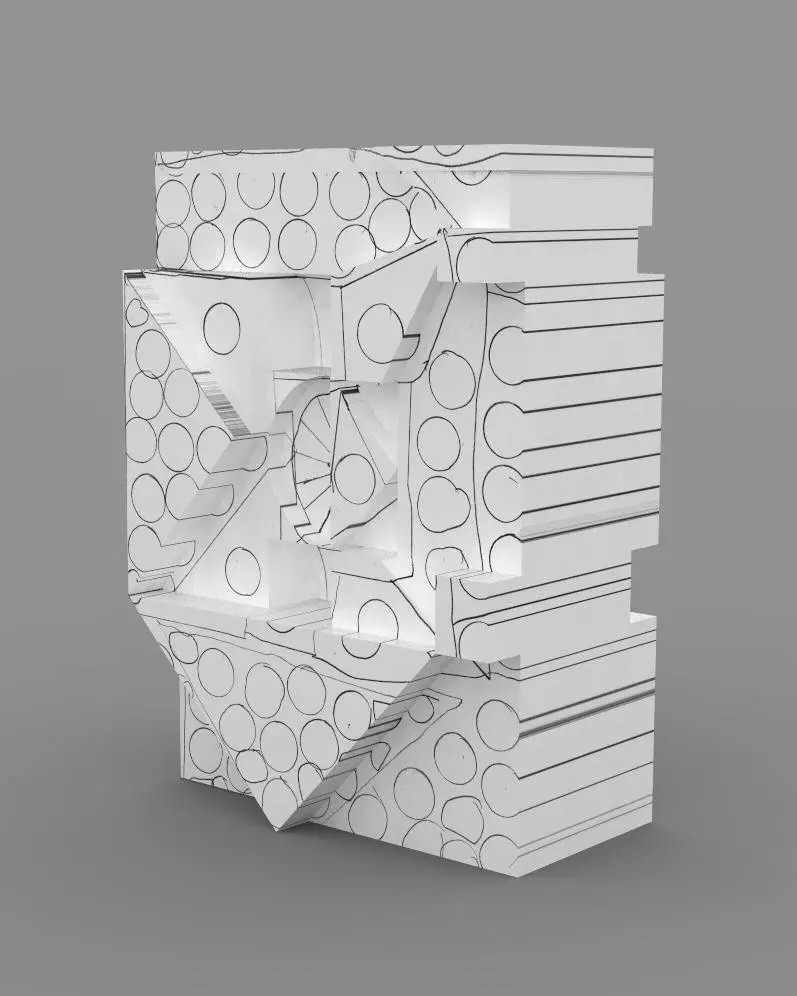

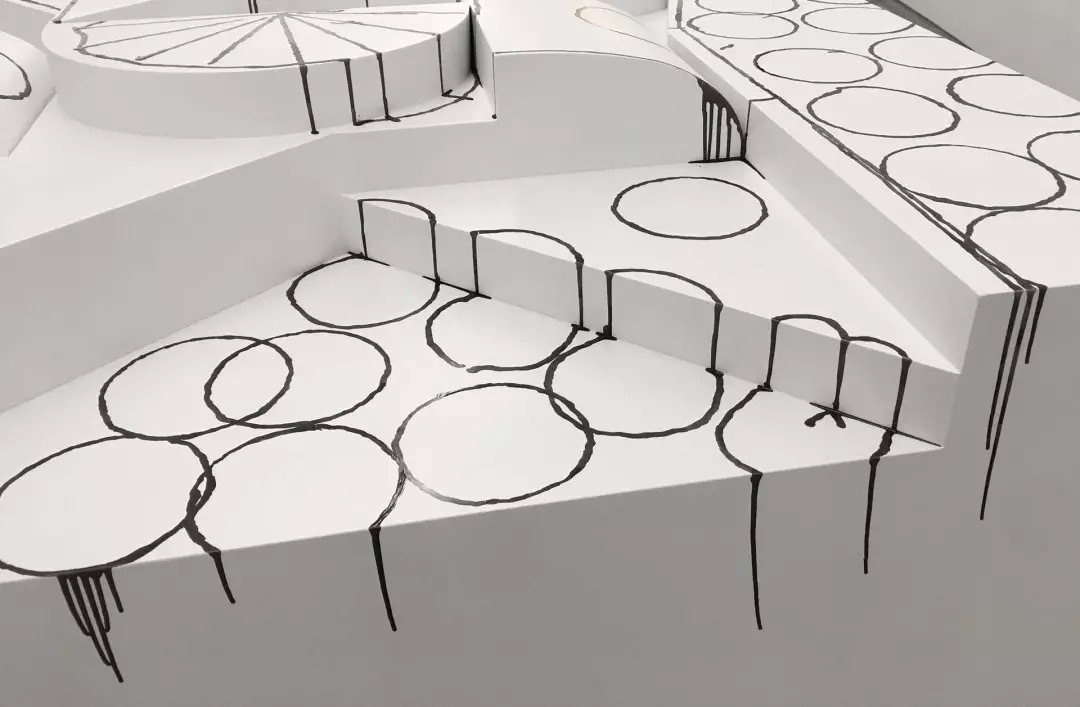

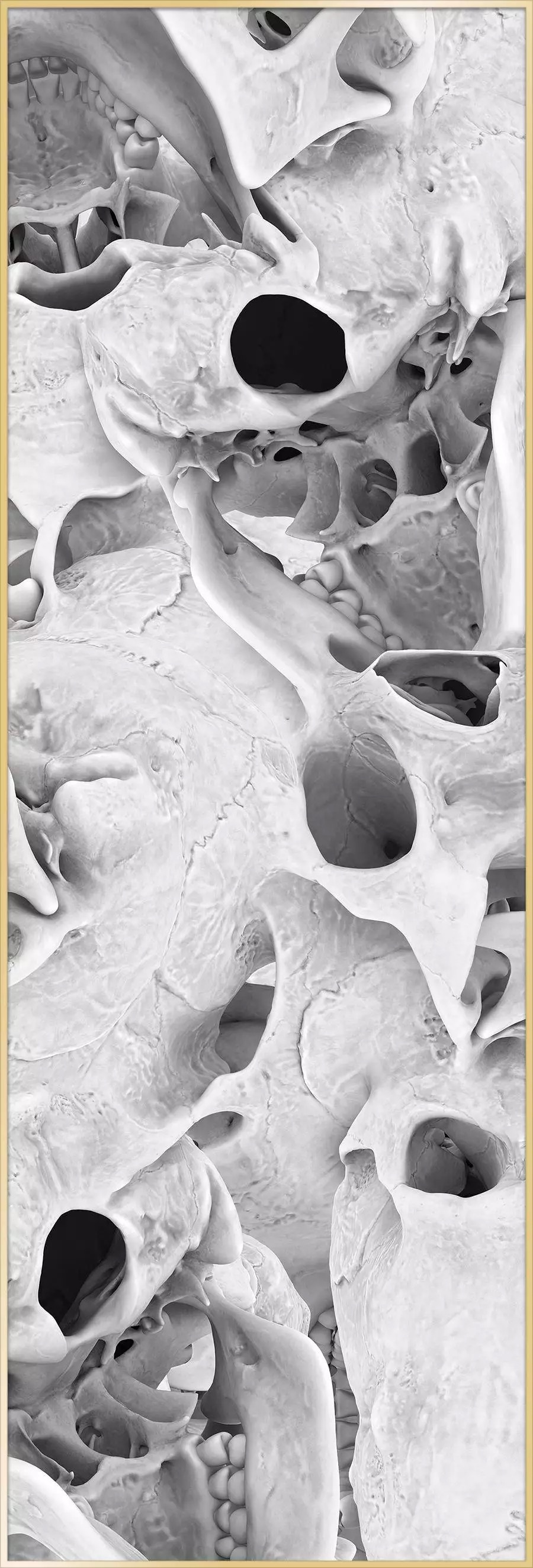

在典型的计算机辅助设计程序的操作过程中,材质的属性完全被转化为一种空间和坐标的属性。被软件所模拟出的任何一个实体实质上都是由一层无厚度的薄膜所包裹着的空腔,无论是一堵砖墙、一只金属把手还是一管牙膏的塑料盖。这个在现实中不存在的虚空之处,是仅仅只属于设计师与制造者们的空间。但它比计算机更早。古代的石匠或者是陶工可能还无法意识到它,而那些铸造金属的匠人却一定早就发现了这样的空间:为了将滚烫的铜液塑造成形,就要事先制造出一个和这个形状一模一样的空腔。今天,当我们使用计算机软件来建造三维模型,这个空间就以一种更为诚实和直接的方式呈现在我们眼前。这空腔是让我们得以在真实物质与抽象概念之间往来的场所。

使徒之手

丢勒的原作名为《对使徒之手的研究》(Study of the Hands of an Apostle)

《末代皇帝》中的游戏场景

触地印

《巴托洛梅奥·比恩斯尼》,拍摄于英国国家美术馆

那手正好搭在鎏金的画框边缘、真实与幻象的衔接之处。为了更加接近真实,幻象借了真实的势。在东方的佛教造像里,佛陀用右手向下触碰佛座的姿势被称为 “触地印”。以大地为证,使魔王惧伏。

触地印,又称证悟印或降魔印,拍摄于维多利亚与艾尔伯特博物馆

年底

除特别注明外,本文图片均为展览 “年底:李维伊” 中展出的作品,图片由本文作者提供。

永远:

八音盒草图

图片来自:台北国立故宫博物院官方网站

摹本

李维伊学龄前画的画

我意识到二十多年前的自己,在还没有被任何系统性的教育打扰的时候,是在无比认真地描绘着这个世界。这种勤恳而卑微的观察,和成年人带着俯视角度所指出的 “天真烂漫” 毫无关系。这些画里的任何决定都是严肃的。我由此进入了一场自我的考古。

艺术应用

封检,拍摄于湖南省简牍博物馆

我做的这个系列在形态上向封检学习了很多。这些结构都是服务(或抵抗)这几件事:

1. 对于空间的回应。

某些作品的某些形态是只能出现在这个展厅里的,比如插在楼梯扶手里的那一件,取出来之后只能用另一种方式摆放(补记:由于技术问题未被实现)。而另一件靠着墙的作品,打平放置以后,它的高度保证了它会是一张完全符合人机工程学的茶几。

2. 作为其他作品的展台。

我感兴趣的,就是这艺术品被人类触摸、屈尊于人的时刻。东方传统中的卷轴,是艺术、同时又是保存艺术的器械。卷轴上的画作更像是像电视或手机上的画面,可以被人打开和关闭。激浪派的成员们也曾用各种塑料小容器作为分发作品的工具。

《拯救普赛克的厄洛斯》,安东尼奥·卡诺瓦,拍摄于卢浮宫

3. 对于画面内容(仍然是小时候的画)的呈现。

我制作过艺术品,也制作过日用品。我参与过艺术,也参与过设计。艺术与设计这两个联系紧密的行业,从来都像是一个在时间效用上的对照组。艺术总是试图敏捷地对当下的社会与文化做出回应,却总是 “错过了它的时刻”(哈尔·福斯特),因此艺术是映照着不断延迟的当下、实质是照向过去的一面镜子。而设计行业,总是自信满满地要去预言人类十年之内、二十年之内,甚至是一百年之内的生活。它是另一面照向未来的镜子。哪怕未来中的任何实相都还没有发生,这镜子却声称自己已经照见了一切,镜像已经在其内部生成。而我所尝试的,就是将这两面镜子相互对照。

窗外是佛罗伦萨,桌上是死

图片来自:大英博物馆官方网站

甚至都不是我自己的手

日常幻相

拍摄于我家附近的住宅区。一张是汉地观世音相,另一张是文殊师利(因为坐骑是狮子)。

呼吸

霍尼曼博物馆的民俗面具收藏里,我只记得一个阴刻的面具。但是,这也许只是一个反向摆放和展示的正常面具,把它理解为一个阴刻的面具也许只是我的一厢情愿。但我如此沉迷于阴刻面具这个主意。阴刻就是制造一个朝向物质内部的外表面,而面具本身的朝向又使得这个物件所包含的方向性更为混乱。我想着自己做一个。

面具,拍摄于霍尼曼博物馆

在淘宝上,阴刻的佛像在偷偷地流行。不少商家在制造和贩卖这样的宗教纪念物。商家们的说法是:“这是不论怎样摆放都在看着你的佛像。” 这句话中混乱的方向感让我决心将两者结合。就让我将佛像做成阴刻的面具:向木头的深处一直刻进去,最深的部分是鼻子。打通这个部分,让戴面具者的鼻子露出来,让他和佛陀脸贴着脸,呼吸相闻。

图片来自淘宝网

作为一个佛教徒,我常遇到的困难是不知该如何观想佛,我无法将之凝固在任何一个具体的形象上。但不论我如何观想,我从未在脑子里描绘出一个在远处或是高处的全身人型。他就是近的,很近很近。和我脸贴着脸,呼吸相闻。

苹果,培根和山

是一件艺术品,挂在一个卡通片中配角的客厅里。于是做了一个与我们存在的这个世界画风相吻合的版本。最初是挂在我自己家的客厅里。

《Adventure time》中小树象的家

容身

在典型的计算机辅助设计程序的操作过程中,材质的属性完全被转化为一种空间和坐标的属性。被软件所模拟出的任何一个实体实质上都是由一层无厚度的薄膜所包裹着的空腔,无论是一堵砖墙、一只金属把手还是一管牙膏的塑料盖。这个在现实中不存在的虚空之处,是仅仅只属于设计师与制造者们的空间。但它比计算机更早。古代的石匠或者是陶工可能还无法意识到它,而那些铸造金属的匠人却一定早就发现了这样的空间:为了将滚烫的铜液塑造成形,就要事先制造出一个和这个形状一模一样的空腔。今天,当我们使用计算机软件来建造三维模型,这个空间就以一种更为诚实和直接的方式呈现在我们眼前。这空腔是让我们得以在真实物质与抽象概念之间往来的场所。

使徒之手

丢勒的原作名为《对使徒之手的研究》(Study of the Hands of an Apostle)

《末代皇帝》中的游戏场景

触地印

《巴托洛梅奥·比恩斯尼》,拍摄于英国国家美术馆

那手正好搭在鎏金的画框边缘、真实与幻象的衔接之处。为了更加接近真实,幻象借了真实的势。在东方的佛教造像里,佛陀用右手向下触碰佛座的姿势被称为 “触地印”。以大地为证,使魔王惧伏。

触地印,又称证悟印或降魔印,拍摄于维多利亚与艾尔伯特博物馆

年底