每周之星 010 | 丁世伟凝视着海平面与月亮

“Creator of the Week 每周之星”是 别的艺术的每周特别栏目,在这里我们将通过快速问答的形式,呈现来自本地与海外的创造力新星!

海平面与月亮,对于人类来说,都是只可遥望而无法触及的符号。“月球”与之不同,留下了阿姆斯特朗的脚印的月球是一个物质的实体,而不是天空中那个神秘的光点。千万年来,人类在凝视海平面与月亮的过程中,逐渐发现地球和宇宙的奥秘,也发现了数学与哲学,艺术与文学,或者是人生的智慧。

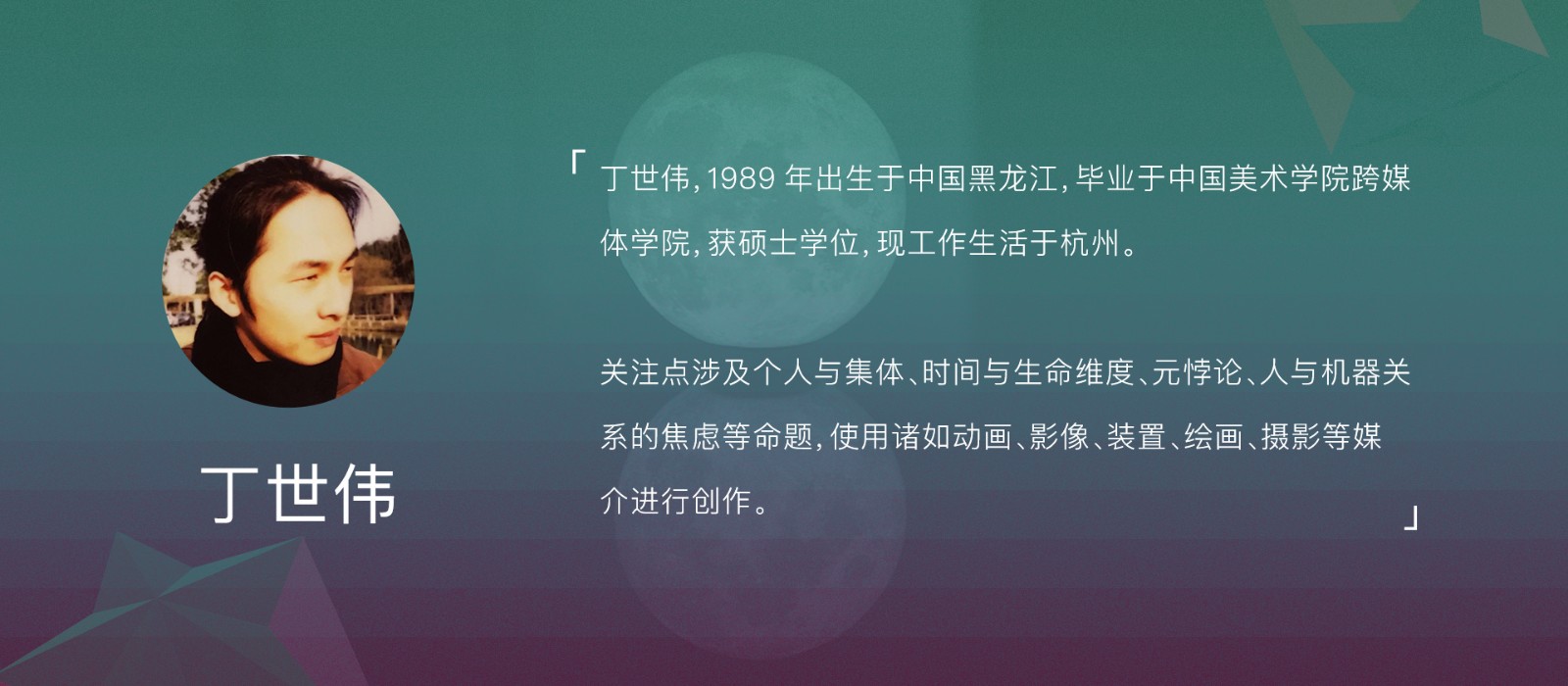

艺术家丁世伟近两年的项目围绕着这个问题展开——当我们凝视海平线和月亮时,我们究竟在凝视什么?最终构成了包含七件作品的个人项目“元”,目前正在单行道画廊展出。艺术家从人们对海平面和月亮的观察出发,思考人们观念中“方”与“圆”这两种完美形态、以及人类文明进程中不同观念的相互碰撞与演化等问题。 “每周之星”第10期,在一片象征着海洋与天空的抽象的蓝色之间,我们进入丁世伟个展《元》,与他聊了聊他这两年的思考和创作。

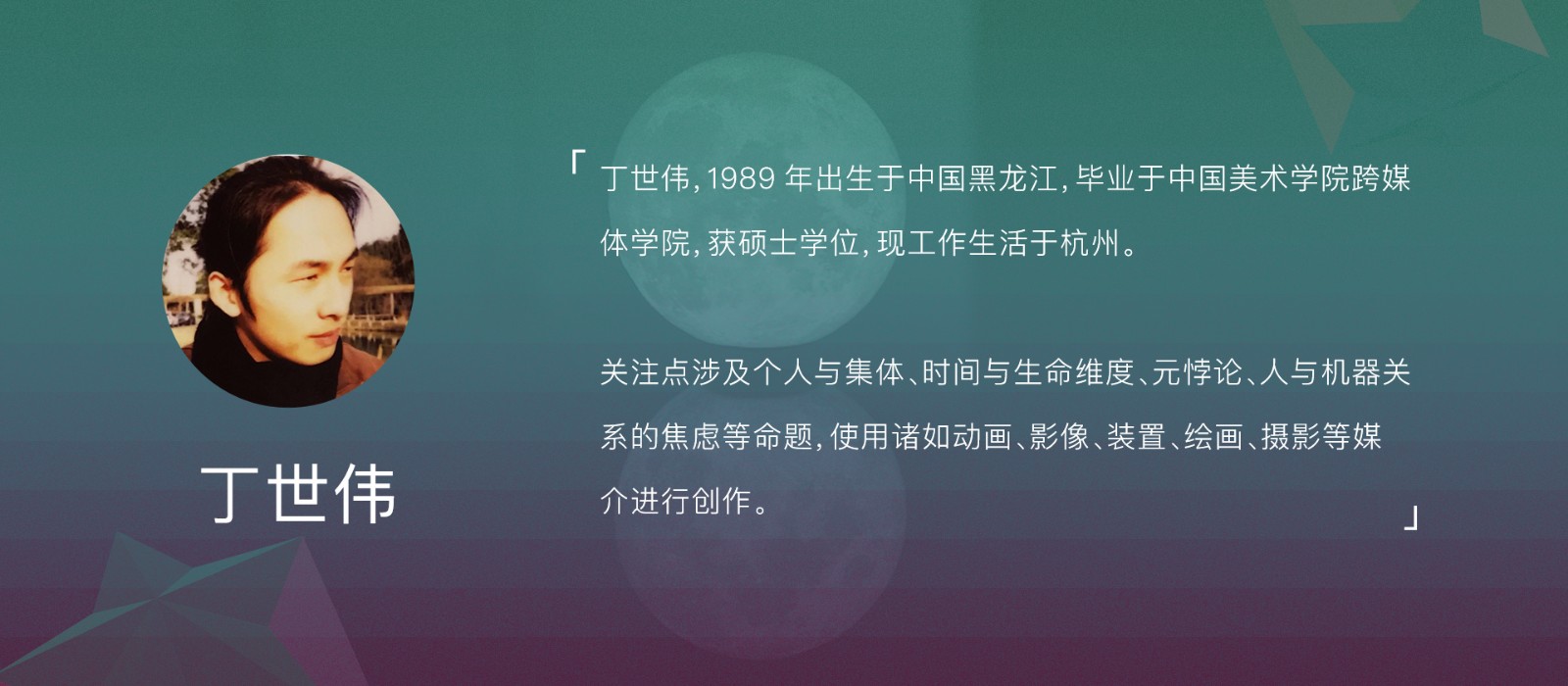

别的艺术:请先介绍一下自己吧!

丁世伟:丁世伟,在杭州。不限媒介、风格的创作者。

你怎么描述自己的作品?

通常每两年完成一个独立项目。并且喜欢由表及里地、穿越时间地想问题。举个栗子,就最近的个展来说,思考的问题包括: “当我们凝视海平线和月亮时,我们在凝视什么?”

“为什么我们视方与圆为最完美的形体?” “最早的东非智人制作一个简陋的木筏,驶向无际的海平线,他这么做的动机是什么?” “当第一位智人 Lucy 经历了白天的狩猎,夜晚休憩时望向夜空中的圆月,她在想什么?” “如果月亮是一个不规则的多边形(多面体),那这个形体是否能成为现代社会认知中的完美形体?” 这些疑问构成了我 2017-2018 项目“元”的开端。

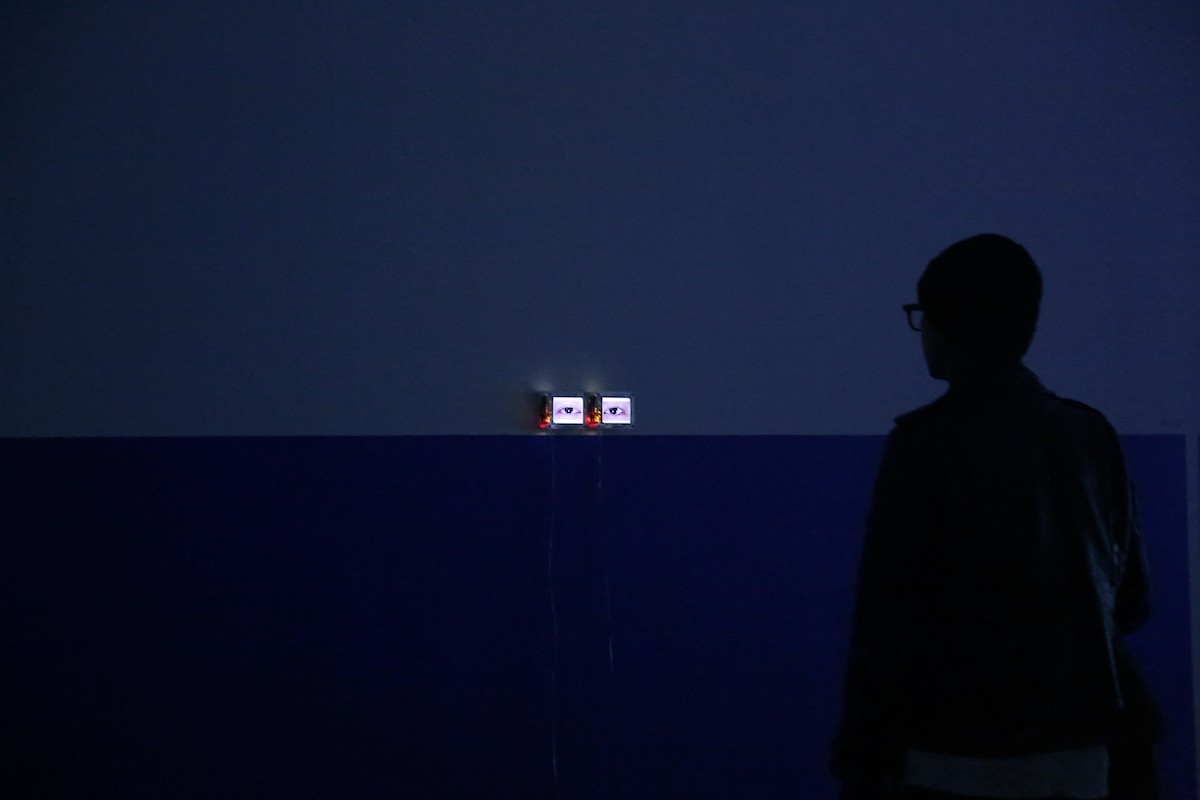

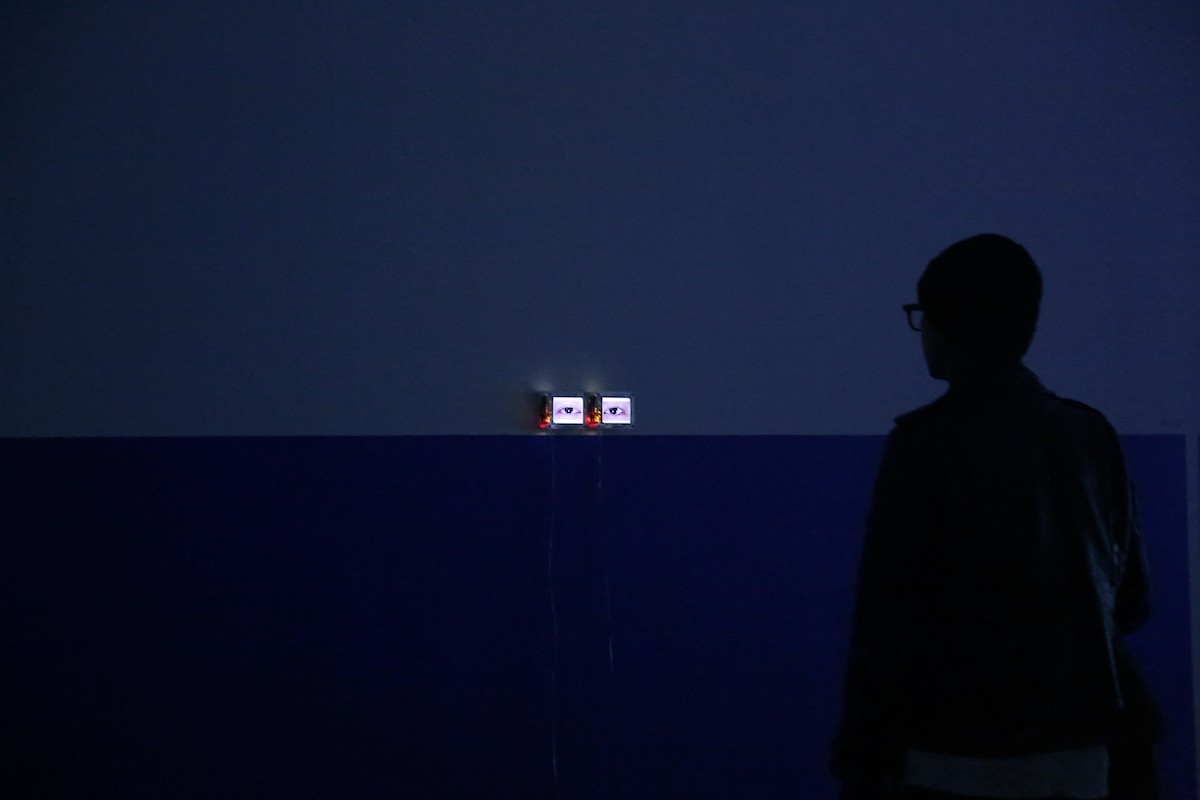

丁世伟,源,The oldest TV,2019,展览现场照片

哪些文化/因素影响了你的创作?

马列维奇《非具象世界》、上松正直《円+正方形》、尤瓦尔·赫拉利《人类简史》、杉本博司《直到长出青苔》这几本书的阅读对我这两年的工作有启发。

在法国尼斯的海边,众多人共同遥望着遥远的海平线; “超级月亮”、“雪月”等事件成为当日微信朋友圈的焦点。两年间这两次众多人群自发参与的“凝视”令我颇有灵感。

丁世伟,凝,Immortal gazing,2017,展览现场照片

能否介绍一到两件作品或项目?

展览“元”从一个问题出发——当我们凝视海平线和月亮时,我们究竟在凝视什么?(What we talk about when we talk about sea horizon & moon?),由 7 件作品构成。7 件作品回应着问题 2 中我的疑问,以及问题 3 中人群的凝视。

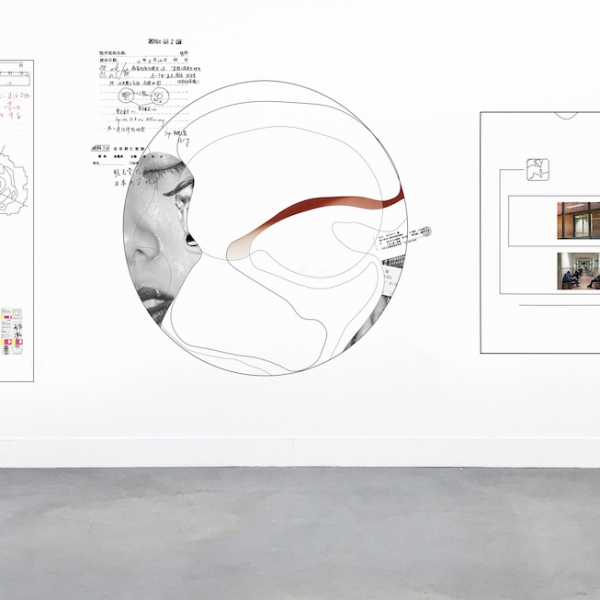

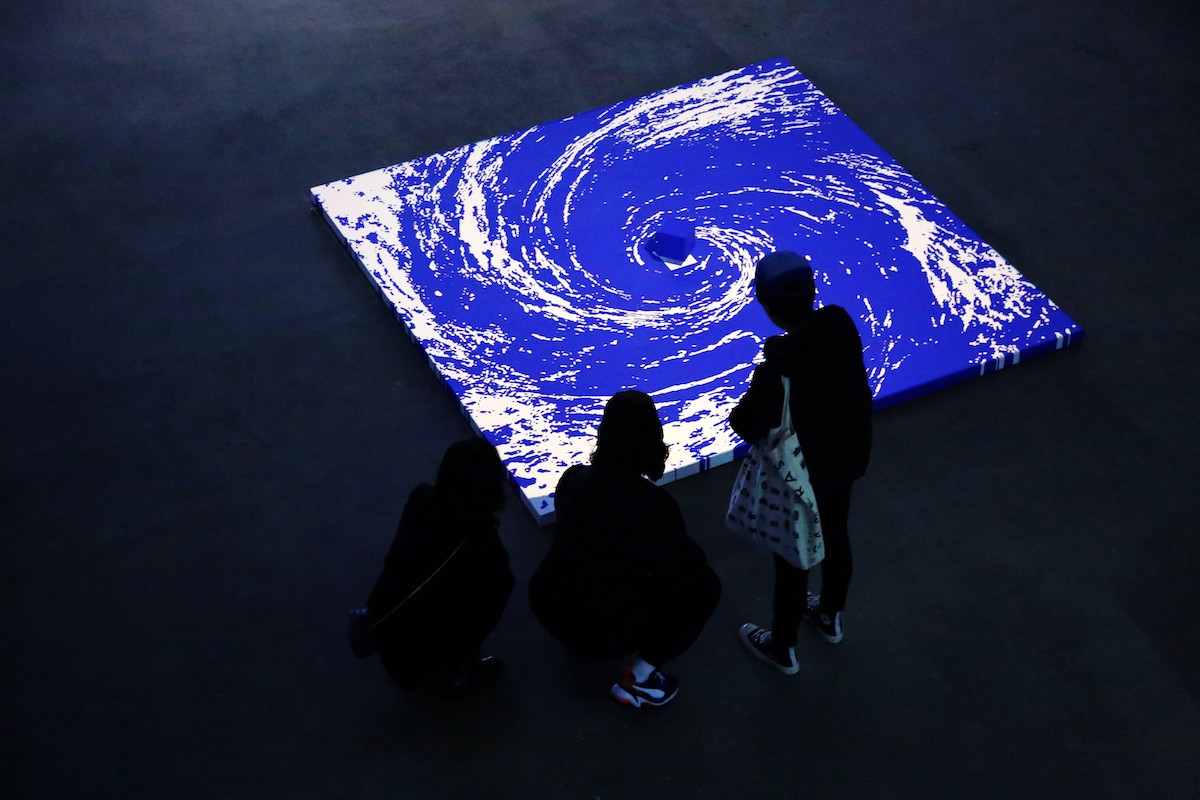

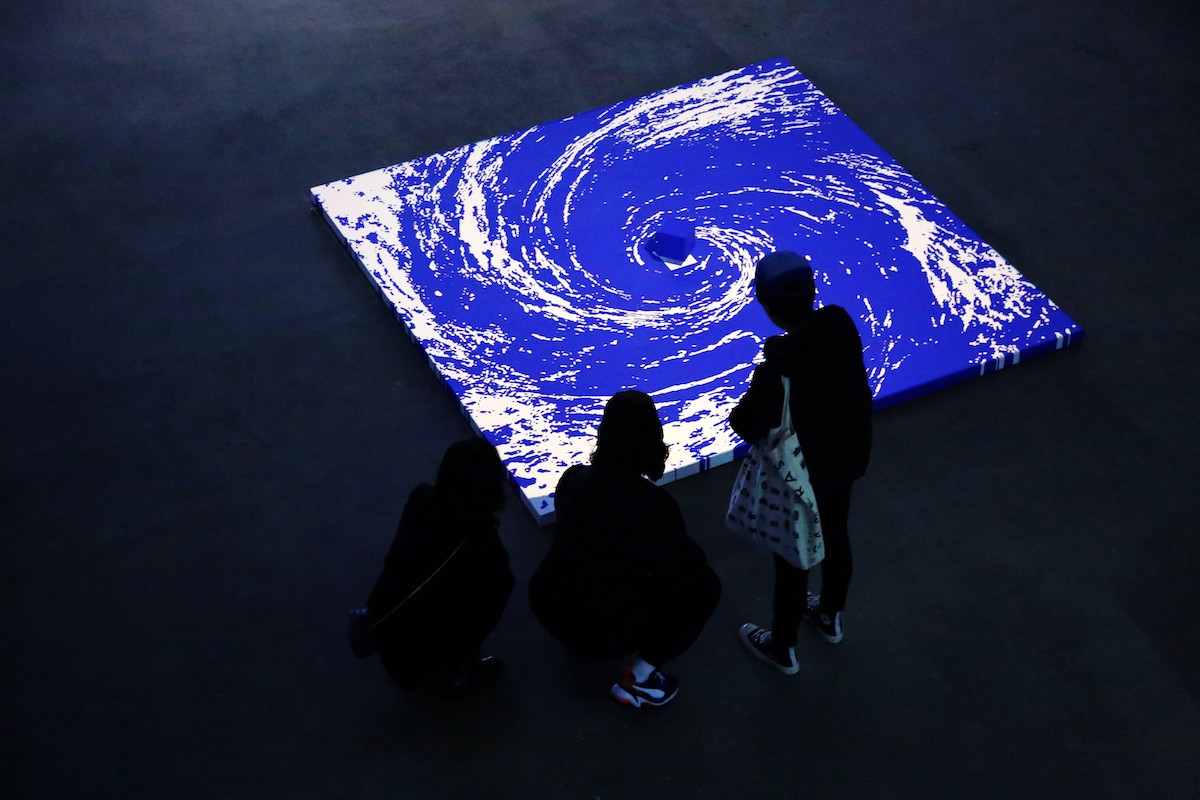

丁世伟,浮,Emerging knowledge,2018,展览现场照片

我想象自己经历着时间回溯,从工业革命前至农业社会至渔猎文明,最终到人类起源。在如此漫长的时间中,人对于海平线也许有个基本想象:即那条锋利的终点和边缘背后是一个向下的转折垂面,这种对于世界形态的想象构成了对于“方”的基本认知;人对于月亮的凝视,有着对于“圆”的认知。并由此生成知识或经验,并对方与圆进一步经典化。

丁世伟,浮,Emerging knowledge,2018,展览现场照片

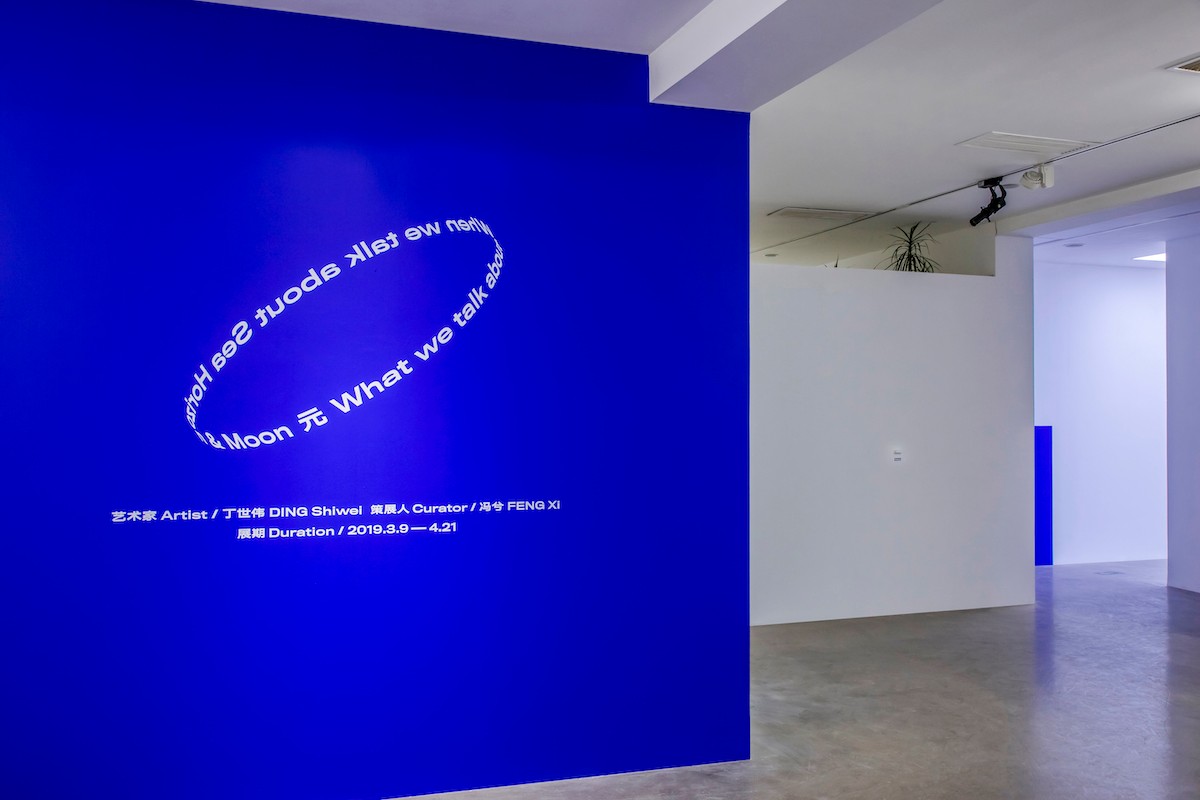

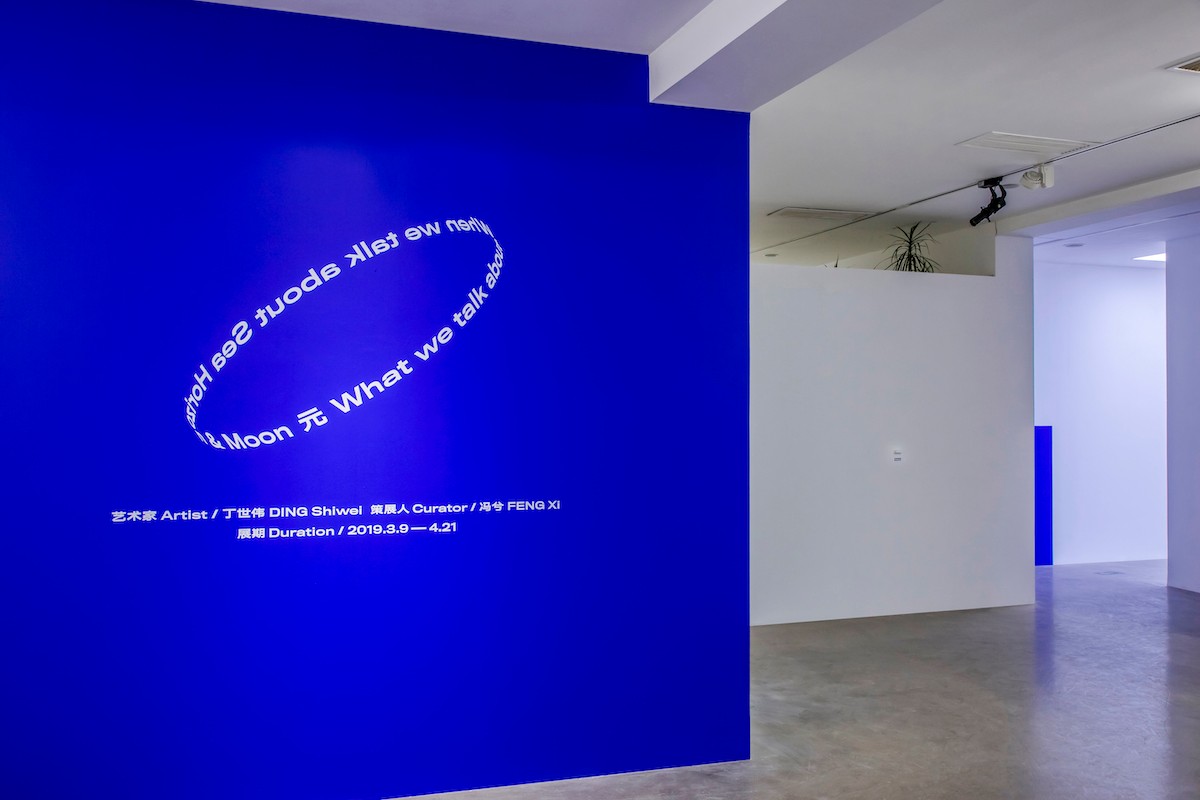

整个展览中,一块既代表海洋又代表天空的蓝色、7 件作品的中英文名字(终,the edge of the earth;衍,circle and dandelions;浮,emerging knowledge;悖,fragments of civilizations;凝,immortal gazing;络,relational aesthetics;源,the oldest TV)、方形空间的分割的腰线(71:29 的海陆面积比)、一楼主展厅中轴线的展陈设计、一楼二楼作品的物理位置关系等,都在与项目核心,即展览标题“元”发生着互文关系。

丁世伟个展“元”,展览现场,2019,单行道画廊,北京

你的工作习惯如何?

大部分阶段喜欢独立工作,也更喜欢与专业的人和机构共同工作。比如和潮流品牌的跨界项目、展览前期与专业的设计师和建筑师深化展览视觉和空间展陈方案等。

丁世伟,衍,Circle and dandelions,2018,展览现场照片

平时的爱好是什么?

足球。

现在正在思考和关注的问题是什么?

出一本画册、拍一段纪录片,记录即将消失的展览。

谢谢你,丁世伟!

dingshiwei.com

丁世伟,终,The edge of the earth,2017,展览现场照片

丁世伟,络,Relational aesthetics,2018,展览现场照片

丁世伟个展“元”,展览现场,2019,单行道画廊,北京

丁世伟个展“元”将在北京单行道画廊展览至 2019 年 4 月 21 日。

“Creator of the Week 每周之星”是 别的艺术的每周特别栏目,在这里我们将通过快速问答的形式,呈现来自本地与海外的创造力新星!

海平面与月亮,对于人类来说,都是只可遥望而无法触及的符号。“月球”与之不同,留下了阿姆斯特朗的脚印的月球是一个物质的实体,而不是天空中那个神秘的光点。千万年来,人类在凝视海平面与月亮的过程中,逐渐发现地球和宇宙的奥秘,也发现了数学与哲学,艺术与文学,或者是人生的智慧。

艺术家丁世伟近两年的项目围绕着这个问题展开——当我们凝视海平线和月亮时,我们究竟在凝视什么?最终构成了包含七件作品的个人项目“元”,目前正在单行道画廊展出。艺术家从人们对海平面和月亮的观察出发,思考人们观念中“方”与“圆”这两种完美形态、以及人类文明进程中不同观念的相互碰撞与演化等问题。 “每周之星”第10期,在一片象征着海洋与天空的抽象的蓝色之间,我们进入丁世伟个展《元》,与他聊了聊他这两年的思考和创作。

别的艺术:请先介绍一下自己吧!

丁世伟:丁世伟,在杭州。不限媒介、风格的创作者。

你怎么描述自己的作品?

通常每两年完成一个独立项目。并且喜欢由表及里地、穿越时间地想问题。举个栗子,就最近的个展来说,思考的问题包括: “当我们凝视海平线和月亮时,我们在凝视什么?”

“为什么我们视方与圆为最完美的形体?” “最早的东非智人制作一个简陋的木筏,驶向无际的海平线,他这么做的动机是什么?” “当第一位智人 Lucy 经历了白天的狩猎,夜晚休憩时望向夜空中的圆月,她在想什么?” “如果月亮是一个不规则的多边形(多面体),那这个形体是否能成为现代社会认知中的完美形体?” 这些疑问构成了我 2017-2018 项目“元”的开端。

丁世伟,源,The oldest TV,2019,展览现场照片

哪些文化/因素影响了你的创作?

马列维奇《非具象世界》、上松正直《円+正方形》、尤瓦尔·赫拉利《人类简史》、杉本博司《直到长出青苔》这几本书的阅读对我这两年的工作有启发。

在法国尼斯的海边,众多人共同遥望着遥远的海平线; “超级月亮”、“雪月”等事件成为当日微信朋友圈的焦点。两年间这两次众多人群自发参与的“凝视”令我颇有灵感。

丁世伟,凝,Immortal gazing,2017,展览现场照片

能否介绍一到两件作品或项目?

展览“元”从一个问题出发——当我们凝视海平线和月亮时,我们究竟在凝视什么?(What we talk about when we talk about sea horizon & moon?),由 7 件作品构成。7 件作品回应着问题 2 中我的疑问,以及问题 3 中人群的凝视。

丁世伟,浮,Emerging knowledge,2018,展览现场照片

我想象自己经历着时间回溯,从工业革命前至农业社会至渔猎文明,最终到人类起源。在如此漫长的时间中,人对于海平线也许有个基本想象:即那条锋利的终点和边缘背后是一个向下的转折垂面,这种对于世界形态的想象构成了对于“方”的基本认知;人对于月亮的凝视,有着对于“圆”的认知。并由此生成知识或经验,并对方与圆进一步经典化。

丁世伟,浮,Emerging knowledge,2018,展览现场照片

整个展览中,一块既代表海洋又代表天空的蓝色、7 件作品的中英文名字(终,the edge of the earth;衍,circle and dandelions;浮,emerging knowledge;悖,fragments of civilizations;凝,immortal gazing;络,relational aesthetics;源,the oldest TV)、方形空间的分割的腰线(71:29 的海陆面积比)、一楼主展厅中轴线的展陈设计、一楼二楼作品的物理位置关系等,都在与项目核心,即展览标题“元”发生着互文关系。

丁世伟个展“元”,展览现场,2019,单行道画廊,北京

你的工作习惯如何?

大部分阶段喜欢独立工作,也更喜欢与专业的人和机构共同工作。比如和潮流品牌的跨界项目、展览前期与专业的设计师和建筑师深化展览视觉和空间展陈方案等。

丁世伟,衍,Circle and dandelions,2018,展览现场照片

平时的爱好是什么?

足球。

现在正在思考和关注的问题是什么?

出一本画册、拍一段纪录片,记录即将消失的展览。

谢谢你,丁世伟!

dingshiwei.com

丁世伟,终,The edge of the earth,2017,展览现场照片

丁世伟,络,Relational aesthetics,2018,展览现场照片

丁世伟个展“元”,展览现场,2019,单行道画廊,北京

丁世伟个展“元”将在北京单行道画廊展览至 2019 年 4 月 21 日。