回家的列车启动时,雷磊的新作《动物方言》入选了柏林电影节

艺术家和动画导演雷磊的作品中有两个标志式的元素特别引人瞩目,一个是令人舒服的怀旧气息,另一个是对图像的创造性应用。在“书上的书”(Books on Books,2017)项目中,他重新组合旧书封面设计中的元素进行动画实验;在《手工上色照片》(Hand-colored,2013,与苏文合作)中,他尝试在黑白老照片上进行色彩实验。而在2019年的新作《动物方言》(BREATHLESS ANIMALS)中,雷磊又一次以老照片和旧杂志图片为素材,同家庭口述的历史“拼贴”在一起,完成了他的第一部长片。《动物方言》入选了2019年柏林电影节论坛单元,将于2月11日在柏林首映。

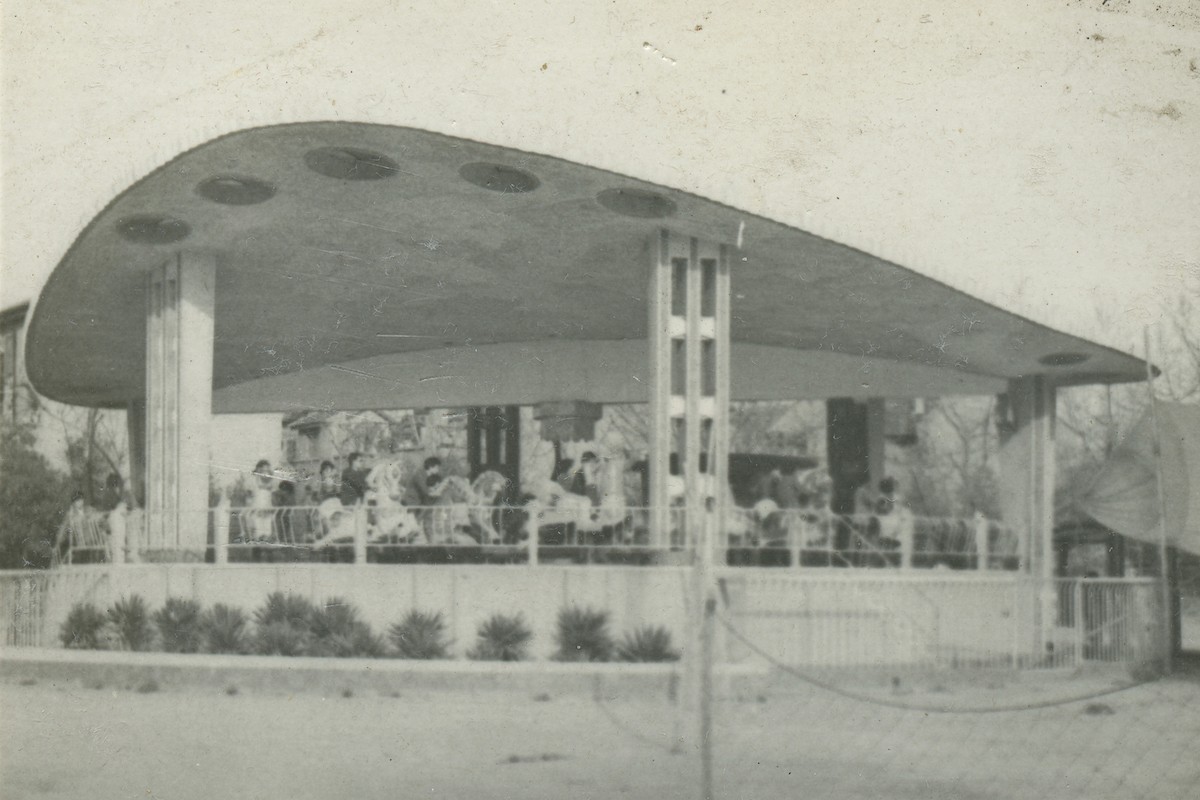

电影海报,本文全部图片由雷磊提供

在导演阐述中,雷磊表示想通过家庭成员的口述的故事来了解父辈的生活,从自己未曾经历过的历史中寻找自己的文化身份。过去几年的时间里,雷磊对自己的家人进行了多次采访,而作为《动物方言》素材的采访,则是他花了两个晚上跟家人共同录制的。在对话中,雷磊并没有要求受访者围绕特定的事件去讲述一个完整的故事,而是抛出“自行车”、“电视机”、“梦想”这样的词语,让受访者沿着这些话题讲述她所曾经历的故事。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

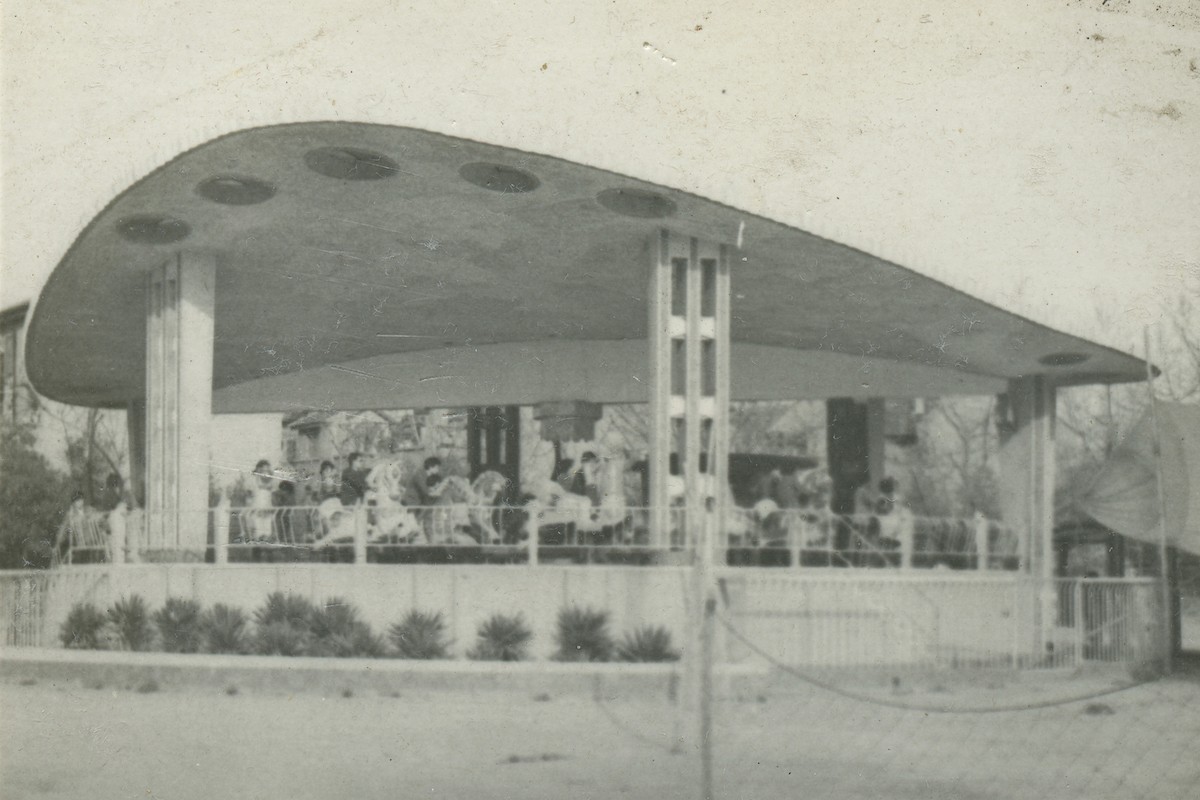

“这些口述历史的故事像镜子的碎片,或是像湖面的倒影一般,拼贴出另一个我未曾想象的世界,”雷磊说。这种“碎片”的质感不仅体现在不完整的讲述上,也体现在雷磊对图像的处理上。《动物方言》中的图片全部来自雷磊过去几年在旧货市场上面的收集,从千百陌生人的生活中的截取出来的片段在片中聚集在一起,以非线性的方式出现。可以想像,它不会展开一段沉重的历史,却会拥有回忆或梦境一样的轻盈的诗意。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

雷磊一个人担任了《动物方言》的制片、导演、剪辑等多个角色,还自己制作了片子的音乐。音乐来自一盘1988年的家庭磁带,雷磊将之重新混录,制作成本片不可被替代的音乐。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

“一年中,我仅有很短的时间回到老家和父母相处……我想,在高速发展的中国,有很多年轻人和我一样,离开家庭,远离故乡,前往大城市,或更远的异国,”雷磊这样说。在柏林电影节即将开幕、大多在外生活的年轻人也即将返乡的时候,我们请雷磊聊了聊这部即将首映的《动物方言》。以下内容来自雷磊的自述:

“动物在影片中是很重要的角色。”

“动物”在影片中是很重要的角色,会有几个关于动物的故事。但是否可以称之为“线索”,观众在观影中可以渐渐体会和理解。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

“它更像是一个虚构的故事。” 过去几年里,我一直有在跳蚤市场上收集旧照片和旧杂志的习惯,我会想要用这些材料重新讲述一个故事。《动物方言》(BREATHLESS ANIMALS)不是凭空而来的,而是过去一段时间工作的积累。在近期的生活和创作中,我开始对家庭口述历史着迷,我觉得由家庭成员讲的故事更有力量,也更接近真实。在这部片子里,我试图让画面不要直接地描绘现实,相反,它更像是一个“虚构”的故事。

有意思的是,如果画面和对话都是“虚构”的、或者说是“再造”的现实,就构成了一面“现实”的镜子,这面镜子就是我做这部片子的原因。我觉得,如果观众能通过一面摸不到的“镜子”来观察现实和历史,会很有意思。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

“我选择忽略一切对历史背景的描写。” 其实我并不太在意电影聚焦于哪一段历史时期,我甚至希望时间线上会发生一些错误。在《动物方言》当中,我用到的图片来自上世纪50年代到80年代,这些图像没有按照时间顺序线性出现,而是打乱顺序交错呈现的。

从50年代到80年代,我父母那一代经历了大跃进、文化大革命、上山下乡和恢复高考等历史事件,这些历史运动深刻地影响了他们的生活,并且直接改写了他们的命运。 但是作为作为生于80年代中期的导演,我没有沉重的历史负担,这部电影也不是对历史事件的纪录。因此,在电影里,我选择忽略一切对历史背景的描写,更专注于在大环境下个人和家庭受到的影响。所以,即便观众不了解中国的历史也没有关系,这部电影最终是关于人和情绪的。我并不想还原一段纯粹、确定的历史。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

“观众可以有自己的解释。”

电影导演在电影中拥有某种权威感,因为电影中的信息传递是单向的:导演表达自己,观众们听。在电影里,讲述的权利是被导演垄断的。我相信当今时代的电影应该对抗这种导演的权威,把讲述权利交还给观众,从而创造电影中的民主。

因此,对我来说,移动影像只是一种交流的媒介。观众可以有自己的解释,完成他们自己对自己所看到的现实的理解。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

“这个过程跟玩拼图很像。” 在剪辑之前,我花了很多时间研究片子背后的逻辑。静态和动态图像的交替收到很多因素的影响,例如音乐、对话内容,图片本身的细节等等。

我对图像的原始意义不太感兴趣,我更感兴趣的是这些照片在电影的媒介中是怎么被转化的,或者这些图像如何能同时具有多重含义。我希望在观看的过程中,观众也可以被纳入进来,观众需要重新定义他们在大屏幕上看到的图像。

在照片方面,我没有做很多生产图像的工作,因为我不是一个专业的摄影师。相反,我总是试图使用现有的影像和声音素材,这个过程跟玩拼图很像。我总是相信,我在旧货市场上找到的每张照片都能找到它在这部片子里的位置。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

关于下一步计划

柏林电影节后,这个项目会开始在世界各地的电影节放映,也希望有机会到中国。另外,我觉得这个电影其实有不同的呈现方式,所以我希望可以在艺术空间或美术馆做这个电影相关的展览项目。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

艺术家和动画导演雷磊的作品中有两个标志式的元素特别引人瞩目,一个是令人舒服的怀旧气息,另一个是对图像的创造性应用。在“书上的书”(Books on Books,2017)项目中,他重新组合旧书封面设计中的元素进行动画实验;在《手工上色照片》(Hand-colored,2013,与苏文合作)中,他尝试在黑白老照片上进行色彩实验。而在2019年的新作《动物方言》(BREATHLESS ANIMALS)中,雷磊又一次以老照片和旧杂志图片为素材,同家庭口述的历史“拼贴”在一起,完成了他的第一部长片。《动物方言》入选了2019年柏林电影节论坛单元,将于2月11日在柏林首映。

电影海报,本文全部图片由雷磊提供

在导演阐述中,雷磊表示想通过家庭成员的口述的故事来了解父辈的生活,从自己未曾经历过的历史中寻找自己的文化身份。过去几年的时间里,雷磊对自己的家人进行了多次采访,而作为《动物方言》素材的采访,则是他花了两个晚上跟家人共同录制的。在对话中,雷磊并没有要求受访者围绕特定的事件去讲述一个完整的故事,而是抛出“自行车”、“电视机”、“梦想”这样的词语,让受访者沿着这些话题讲述她所曾经历的故事。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

“这些口述历史的故事像镜子的碎片,或是像湖面的倒影一般,拼贴出另一个我未曾想象的世界,”雷磊说。这种“碎片”的质感不仅体现在不完整的讲述上,也体现在雷磊对图像的处理上。《动物方言》中的图片全部来自雷磊过去几年在旧货市场上面的收集,从千百陌生人的生活中的截取出来的片段在片中聚集在一起,以非线性的方式出现。可以想像,它不会展开一段沉重的历史,却会拥有回忆或梦境一样的轻盈的诗意。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

雷磊一个人担任了《动物方言》的制片、导演、剪辑等多个角色,还自己制作了片子的音乐。音乐来自一盘1988年的家庭磁带,雷磊将之重新混录,制作成本片不可被替代的音乐。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

“一年中,我仅有很短的时间回到老家和父母相处……我想,在高速发展的中国,有很多年轻人和我一样,离开家庭,远离故乡,前往大城市,或更远的异国,”雷磊这样说。在柏林电影节即将开幕、大多在外生活的年轻人也即将返乡的时候,我们请雷磊聊了聊这部即将首映的《动物方言》。以下内容来自雷磊的自述:

“动物在影片中是很重要的角色。”

“动物”在影片中是很重要的角色,会有几个关于动物的故事。但是否可以称之为“线索”,观众在观影中可以渐渐体会和理解。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

“它更像是一个虚构的故事。” 过去几年里,我一直有在跳蚤市场上收集旧照片和旧杂志的习惯,我会想要用这些材料重新讲述一个故事。《动物方言》(BREATHLESS ANIMALS)不是凭空而来的,而是过去一段时间工作的积累。在近期的生活和创作中,我开始对家庭口述历史着迷,我觉得由家庭成员讲的故事更有力量,也更接近真实。在这部片子里,我试图让画面不要直接地描绘现实,相反,它更像是一个“虚构”的故事。

有意思的是,如果画面和对话都是“虚构”的、或者说是“再造”的现实,就构成了一面“现实”的镜子,这面镜子就是我做这部片子的原因。我觉得,如果观众能通过一面摸不到的“镜子”来观察现实和历史,会很有意思。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

“我选择忽略一切对历史背景的描写。” 其实我并不太在意电影聚焦于哪一段历史时期,我甚至希望时间线上会发生一些错误。在《动物方言》当中,我用到的图片来自上世纪50年代到80年代,这些图像没有按照时间顺序线性出现,而是打乱顺序交错呈现的。

从50年代到80年代,我父母那一代经历了大跃进、文化大革命、上山下乡和恢复高考等历史事件,这些历史运动深刻地影响了他们的生活,并且直接改写了他们的命运。 但是作为作为生于80年代中期的导演,我没有沉重的历史负担,这部电影也不是对历史事件的纪录。因此,在电影里,我选择忽略一切对历史背景的描写,更专注于在大环境下个人和家庭受到的影响。所以,即便观众不了解中国的历史也没有关系,这部电影最终是关于人和情绪的。我并不想还原一段纯粹、确定的历史。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

“观众可以有自己的解释。”

电影导演在电影中拥有某种权威感,因为电影中的信息传递是单向的:导演表达自己,观众们听。在电影里,讲述的权利是被导演垄断的。我相信当今时代的电影应该对抗这种导演的权威,把讲述权利交还给观众,从而创造电影中的民主。

因此,对我来说,移动影像只是一种交流的媒介。观众可以有自己的解释,完成他们自己对自己所看到的现实的理解。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

“这个过程跟玩拼图很像。” 在剪辑之前,我花了很多时间研究片子背后的逻辑。静态和动态图像的交替收到很多因素的影响,例如音乐、对话内容,图片本身的细节等等。

我对图像的原始意义不太感兴趣,我更感兴趣的是这些照片在电影的媒介中是怎么被转化的,或者这些图像如何能同时具有多重含义。我希望在观看的过程中,观众也可以被纳入进来,观众需要重新定义他们在大屏幕上看到的图像。

在照片方面,我没有做很多生产图像的工作,因为我不是一个专业的摄影师。相反,我总是试图使用现有的影像和声音素材,这个过程跟玩拼图很像。我总是相信,我在旧货市场上找到的每张照片都能找到它在这部片子里的位置。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019

关于下一步计划

柏林电影节后,这个项目会开始在世界各地的电影节放映,也希望有机会到中国。另外,我觉得这个电影其实有不同的呈现方式,所以我希望可以在艺术空间或美术馆做这个电影相关的展览项目。

影片截图,动物方言,BREATHLESS ANIMALS,2019