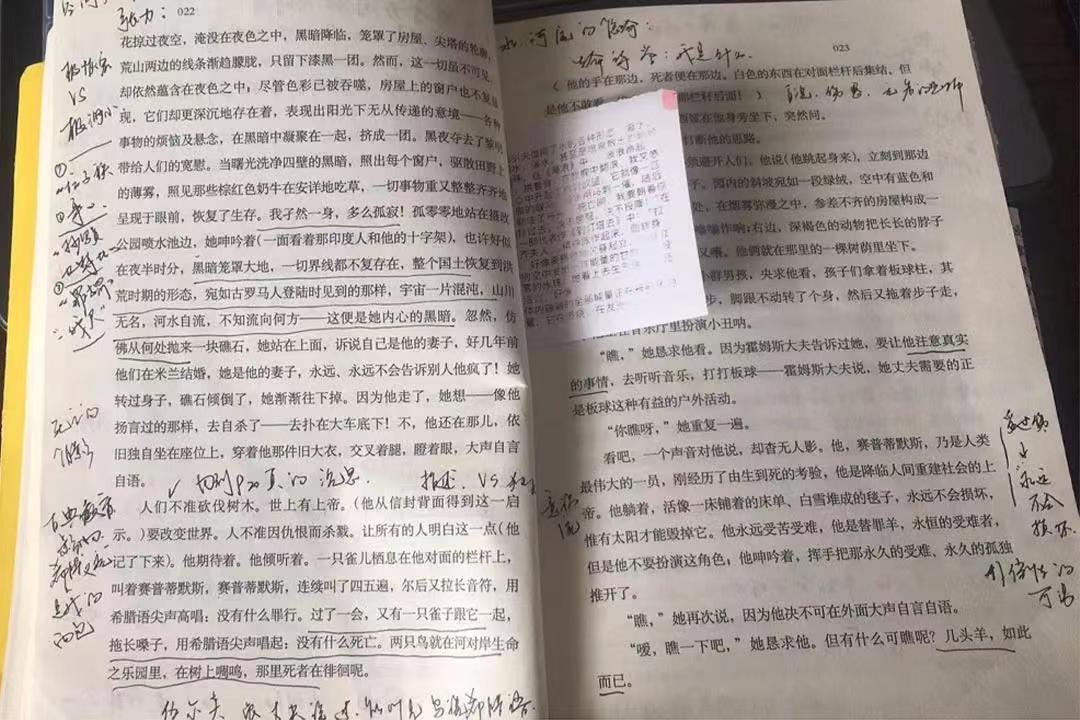

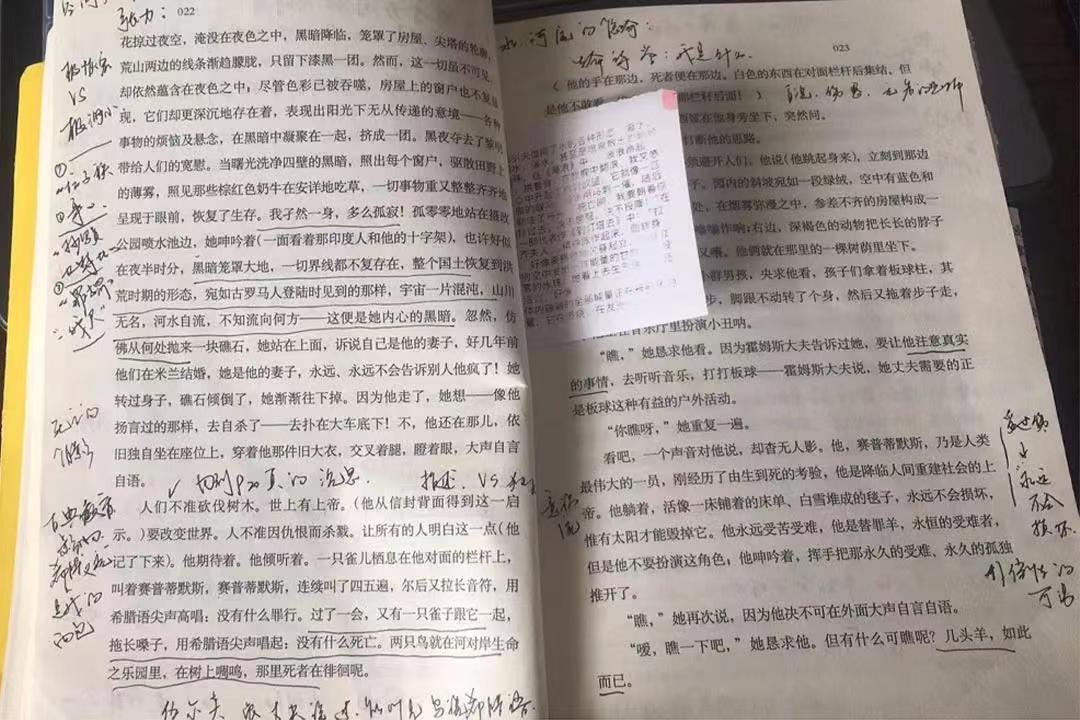

她深感僵化制式的基础教育对学生感受力的剥夺,资源匮乏的边陲地区尤甚。于是这位富有热情的“青椒”摒弃了“花两节课时间翻译《战国策》”的水课模式,自编“大学语文”讲义;她会在每节课开头和学生讨论上周发生的公共事件,也会绞尽脑汁布置诸如“用《荷马史诗》的口吻来改写中国传统故事”、“用自己的话还原于连当时的内心活动”这样好玩的作业,并专门开设了两门文本细读课,一学期只读两三本文学著作,带领学生从轻重软硬、光线阴影、湿度温度等她称之为“小说的物理学”的层面细读小说文本。此外,她还任职了校长培训的文学导读教师。这是一个已经持续了几年的省级项目,“来参加培训的校长,绝大多数都是云南各州县基层、一线的教育工作者,其中不乏 90 后的年轻人,一脸的青涩,满腔的冲动,刚毕业就被‘抽’到了校长的位置上”。来培训的校长常常向她诉说在边境的一线经验。一些更偏远的地区,有些学生的目标都不是说考到什么好的学校,更主要的任务是“汉化”。比如布朗族的孩子,他们都不习惯住宿舍,不喜欢睡在床上,更习惯像小动物一样,一窝地在野外挤在一起,所以辅导员去查寝的时候往往很头疼,发现一整个宿舍的人又跑掉了。在与他们的接触中,张秋子觉得自己的经验成倍地增厚了,对形形色色的人也多了“理解”而非“审判”。她曾在日记中写过一位姓左的校长,模样像纯粹的庄稼人,目前学校共有 76 名在校生,他与妻子两人承担了所有的课程。来昆明参加培训,要先坐摩的到集镇,再坐面包车到大理,最后从大理坐高铁到昆明。因为这次培训读了亚米契斯的《爱的教育》,他才意识到之前对待学校多动症女孩的方式有多“粗暴”。在这些粗粝的经验中,原先学院教育灌输到体内的“精致”也逐渐消解。张秋子深知自己绝大多数学生毕业后的归宿是成为乡镇中小学的一线教师,与鼓励他们继续深造或者灌输一堆精致的学术符号相比,更有意义的是通过打开他们的文学感知和视野,来一点点浸润松动顽固而坚硬的基础教育体系。这很大程度上塑造了她如今的自我定位。比起一个 “维多利亚文学研究者”或者“专业读者”,张秋子更希望做一个向绝大多数人打开文本的人,“这里面有超越文学本身的东西”。近年来,张秋子更多地暴露在公众视野,某种程度上以边缘的身份回到了中心。她先后与“读库”“新行思”合作出版了两本书,在书中梳理了这 7 年来她在西南边陲教授文学的经验和感触,并持续对公众发出“‘你们怎么不读书’的哀叹本就非常精英主义”“追求精神生活就一定高级吗?”这样反思精英教育的声音。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)