花伦这次没席地而坐,还现场玩了首新歌

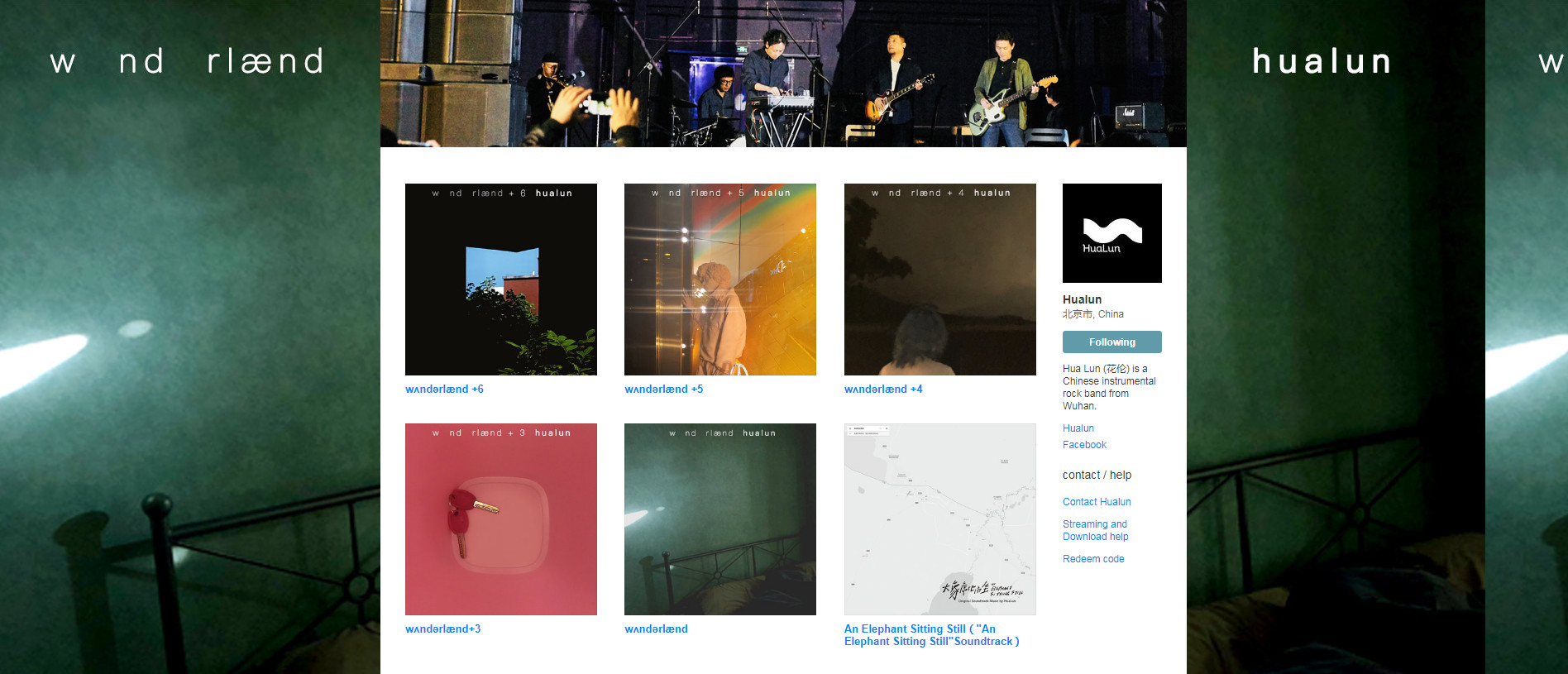

鼓手王旭因为工作缺席录制,四个男人在现场有些寡言。他们默默地调试设备,话少,音量也压得很低,动静小。音乐也是,没那么燥。在 野格声动 的六组音乐人 Live Session 里,他们给听众的留白最多:空气在你耳边的流速似乎放慢了,你能听到更多细枝末节,得有耐心来感知。笼统地用 “后摇” 来定义花伦让他们不乐意,丁茂说 “有种被当成特别楞的年轻人的感觉。”我问明康怎么看,他回说,“找对象还是别太以貌取人,多了解一点吧。”

确实得多了解一点。丁茂的那台 Buchla 生产的 Music Easel(合成器)几乎贯穿了整张《大象席地而坐》,他2017年把这台带着工程师智慧的合成器抱回来,没着急尽快把这台五颜六色的大家伙给研究通透,而花大量时间在感知它的音色,“是一种原始、朴质的音调和纹理”。不过他也没把话头堵严实,特坦诚地说 “这一切都可能源自于我还没玩懂合成器。”

Rubey 在《穿过冰面》中让人印象深刻。MIDI 虚拟音色的呆愣成为优点,清脆如掉落在冰面上的玻璃球,因为 “假” 反倒有些未来感。“在我们作品里,这是种不起眼但了不起的融合”,聊到 MIDI 在乐队作品中的角色时丁茂说,“数字音色的确唾手可得,但是能从成千上万种音色里找到“合适”的,更多依仗的是人的直觉。Rubey就有这种直觉”,但丁茂又没把话头堵严实,“不过也可能是他懒得挑。” 聊点正经的,他又补了句,“更靠谱的、真正能带来好音色的办法,就是琴弹得好。比如王伟(贝斯手)。”

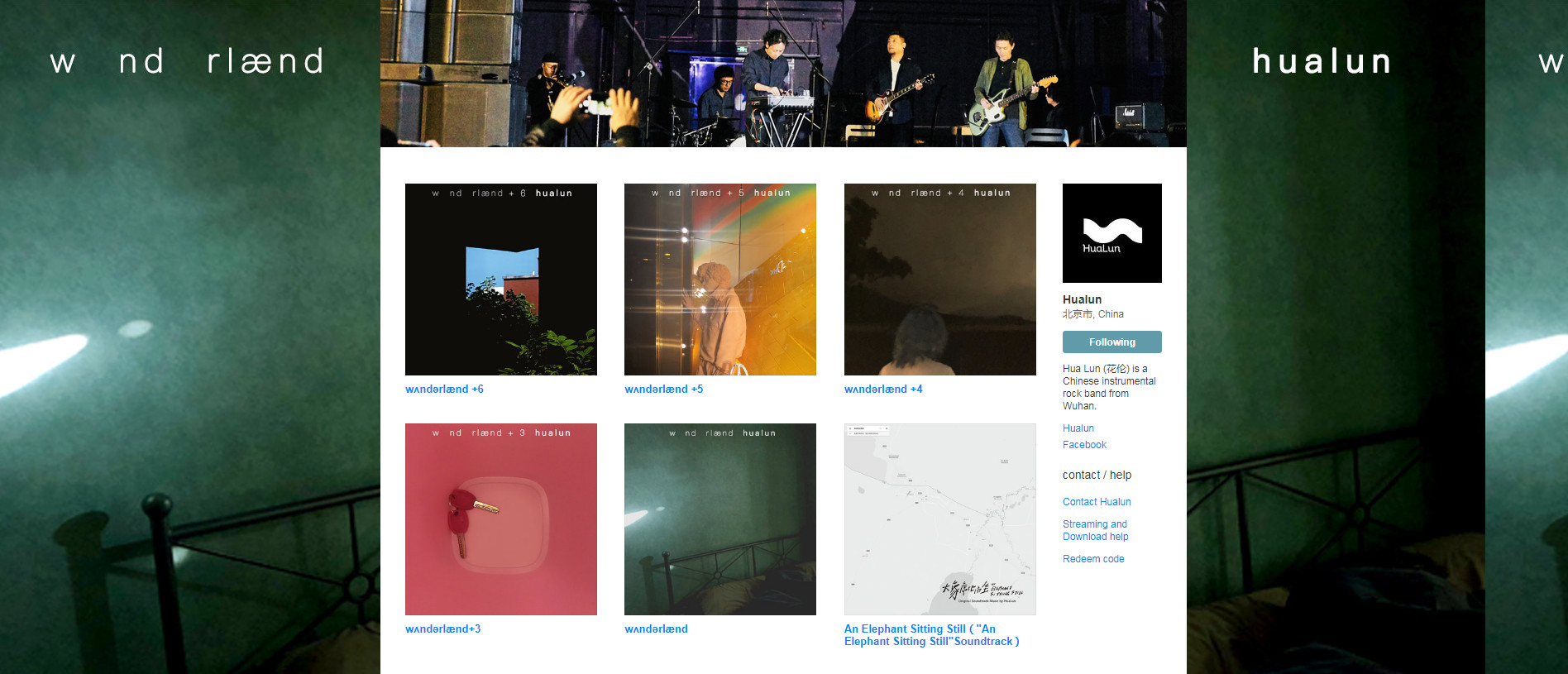

明康背了一组让人眼花的效果器来,也没用上几块。他的理由是 “懒得拆了”,索性就一套背过来。“我家里还有一堆效果器破烂。” 这两年过了对某种音色沉迷兴奋的阶段,现在他想更关注声音的细微变化。在 花伦的 Bandcamp 页面 上持续更新 “wʌndərlænd”系列中,他们把听觉和触觉变得更敏感:音色、微妙的力度变化而衍生出情感上的想象空间…加的东西愈发少,结构也不复杂,更多留白。

“wʌndərlænd”系列计划

其实这是篇来自花伦的“前辈箴言”:找对象得深入了解才能下判断。不过这道理也适用于花伦的音乐,或许你可以从这集 Live Session 里迈出深入了解的第一步。

鼓手王旭因为工作缺席录制,四个男人在现场有些寡言。他们默默地调试设备,话少,音量也压得很低,动静小。音乐也是,没那么燥。在 野格声动 的六组音乐人 Live Session 里,他们给听众的留白最多:空气在你耳边的流速似乎放慢了,你能听到更多细枝末节,得有耐心来感知。笼统地用 “后摇” 来定义花伦让他们不乐意,丁茂说 “有种被当成特别楞的年轻人的感觉。”我问明康怎么看,他回说,“找对象还是别太以貌取人,多了解一点吧。”

确实得多了解一点。丁茂的那台 Buchla 生产的 Music Easel(合成器)几乎贯穿了整张《大象席地而坐》,他2017年把这台带着工程师智慧的合成器抱回来,没着急尽快把这台五颜六色的大家伙给研究通透,而花大量时间在感知它的音色,“是一种原始、朴质的音调和纹理”。不过他也没把话头堵严实,特坦诚地说 “这一切都可能源自于我还没玩懂合成器。”

Rubey 在《穿过冰面》中让人印象深刻。MIDI 虚拟音色的呆愣成为优点,清脆如掉落在冰面上的玻璃球,因为 “假” 反倒有些未来感。“在我们作品里,这是种不起眼但了不起的融合”,聊到 MIDI 在乐队作品中的角色时丁茂说,“数字音色的确唾手可得,但是能从成千上万种音色里找到“合适”的,更多依仗的是人的直觉。Rubey就有这种直觉”,但丁茂又没把话头堵严实,“不过也可能是他懒得挑。” 聊点正经的,他又补了句,“更靠谱的、真正能带来好音色的办法,就是琴弹得好。比如王伟(贝斯手)。”

明康背了一组让人眼花的效果器来,也没用上几块。他的理由是 “懒得拆了”,索性就一套背过来。“我家里还有一堆效果器破烂。” 这两年过了对某种音色沉迷兴奋的阶段,现在他想更关注声音的细微变化。在 花伦的 Bandcamp 页面 上持续更新 “wʌndərlænd”系列中,他们把听觉和触觉变得更敏感:音色、微妙的力度变化而衍生出情感上的想象空间…加的东西愈发少,结构也不复杂,更多留白。

“wʌndərlænd”系列计划

其实这是篇来自花伦的“前辈箴言”:找对象得深入了解才能下判断。不过这道理也适用于花伦的音乐,或许你可以从这集 Live Session 里迈出深入了解的第一步。