破败衰朽的野公园,是九十年代儿童的梦想天堂

作为一个城市里长大,听话又胆小的女孩,我本以为自己的童年里没有什么值得称道的室外生活。大部分的时候我都在大人画出来的安全区域里做些小幅度的动作,到点儿就回家写作业,至今连自行车也不会骑。在我的记忆成分表里,所有的室外活动都居于十分靠后的位置。直到这一段突然闯入的画面纠连出其他的许多回忆,我才意识到自己的童年其实有数不清的时间跟这些当时随处可见的野公园有关。

大概就是这样的蹦床,但没这么多颜色,也没有顶,图片来自网络

所谓的 “野公园” 只是我暂且起的名字,有时它甚至都算不上是什么 “公园”,可能只是一块无名的空地,一个尚未开发的土坡,或者某个单位家属区前宽阔而开放的院子。与之相区别的,是设施完善,需要在周末好好打扮并郑重其事地乘车前往的市中心公园。在那些正规的公园里,将要发生的一切都可以提前预料:与石头或树木合影,乘坐儿童娱乐设施,购买色彩艳丽但难吃的零食。我跟着我的爸爸妈妈,别的小孩跟着他们的爸爸妈妈,彼此如同游戏 NPC 一样擦肩而过。而野公园不同,关于它们的记忆不会出现在照相机底片或者作文本上,而是被复杂地编制在大脑皮层当中。90 年代,这些野公园往往已破败、衰朽,介于有人看管和无人打理之间,它们往往离家不远,被一个居住范围内的人称为 “后院”,“操场”,或 “那谁家楼下”。名字里带着些熟悉,父母也就放心让小孩独自去玩耍。就是这样一些无主之地成了小孩自由生长的天堂,在那些地方,我们展开了最初的冒险,认识世界,学习社交,蔓生想象。

***

更有趣的是大人完全不在场的时候。下午四五点钟,下班回家精疲力竭又忙着做饭的父母和无处发泄精力的小孩一同把目光投向这样的地方。那里成了真正的儿童天地,运行儿童世界的规则,与成年人的时空没有交汇。

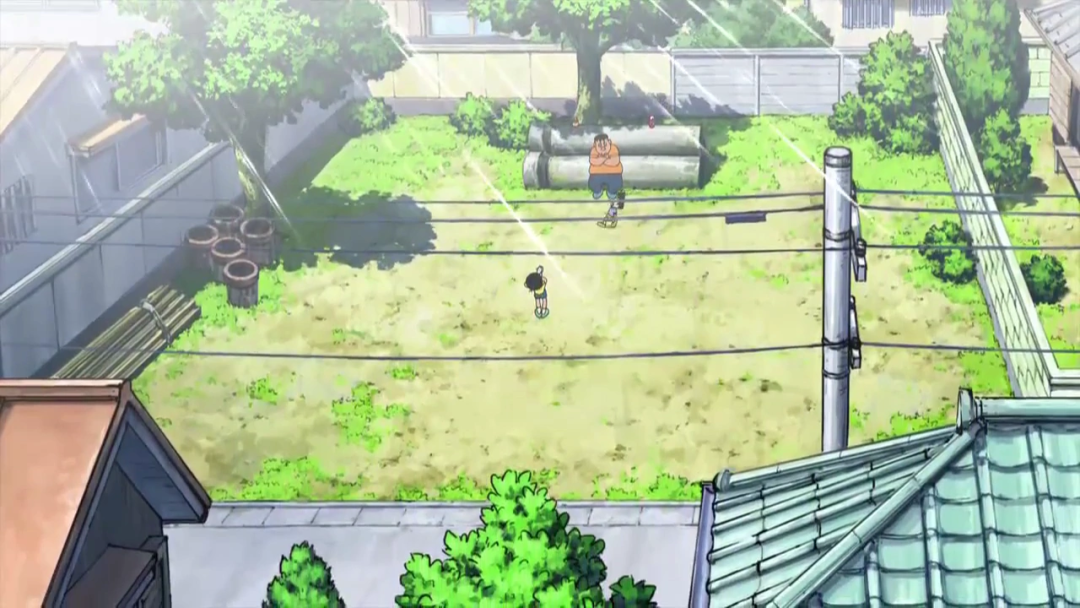

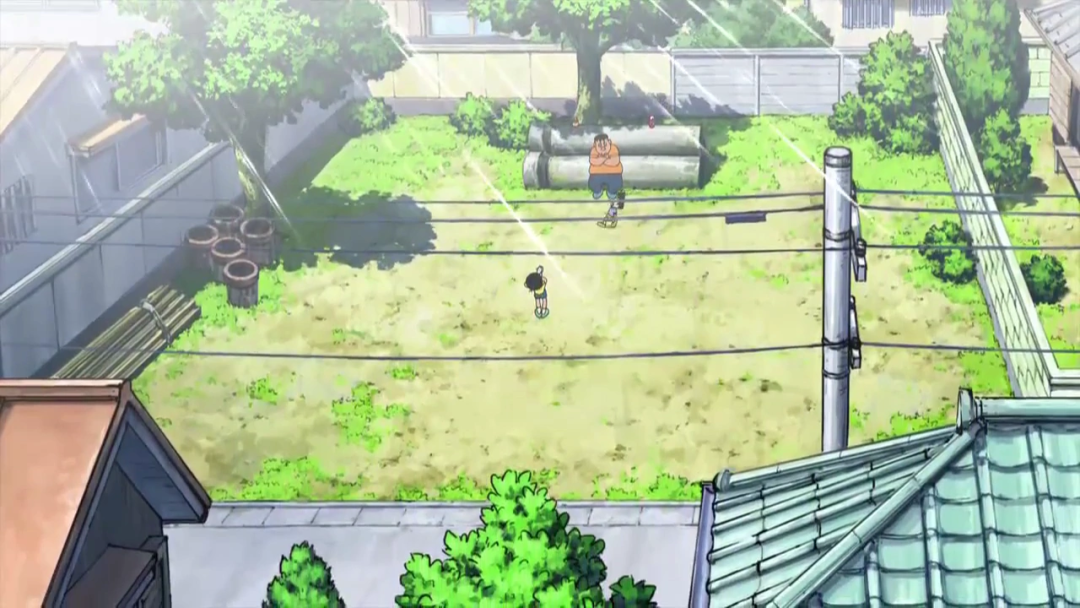

可以想想《哆啦 A 梦》里面那一片反复出现的空地。尽管那只是一块用来堆放建筑材料的临时场所,常年摆着三个水泥管子,但在小学生的世界里,它搭出了一座无形宫殿的地基。胖虎在这里开演唱会,小夫把它当作炫耀的舞台,野比大雄在这里初尝人性善恶,哆啦 A 梦掏出格列佛隧道,把想象的乐园变成真正的乐园。

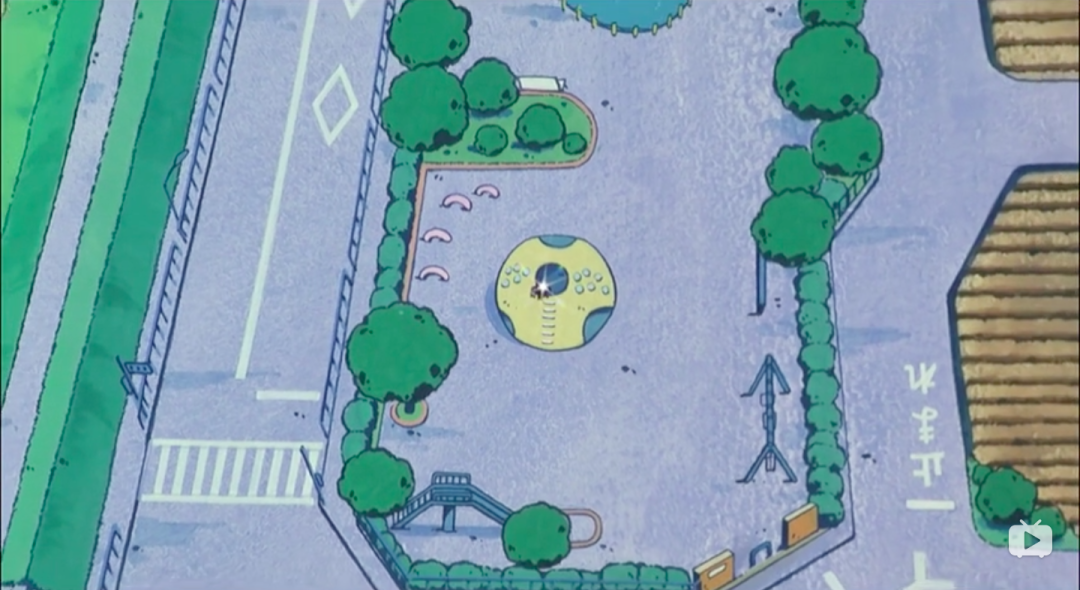

《多啦A梦》里反复出现的空地,图片来自网络

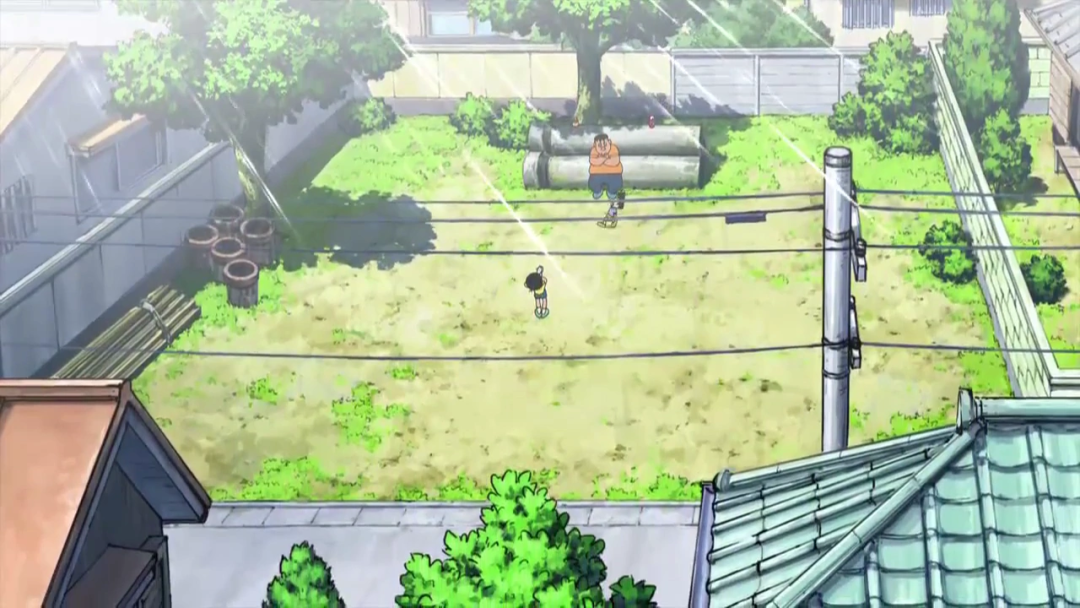

《蜡笔小新》93 年剧场版当中,小新在社区小公园里展示自己抽到的 99 号卡片,图片来自网络

《蜡笔小新》93 年剧场版(本名是《动感超人大战泳装魔王》,但这太出戏了)当中,几个幼儿园的小屁孩彼此交流可遇而不可求的 99 号卡片的场景必然发生在这样的社区公园里,因为在大人的世界这种魔力无法施展。去年看电影《大象席地而坐》,男孩和女孩在废弃的猴笼前商量逃离,则说明它也是青少年的庇护所。这场景让我想起一次我们几个小学生吵吵嚷嚷经过一块空地,在接近一个废弃的自行车棚的时候,一对穿着校服的中学生男孩女孩突然从里面钻出来然后迅速走掉。再看去年的法国电影《悲惨世界》(2019),巴黎市郊 93 省那个巨大的滑板池正是孕育青少年帮派的温床。自由与犯罪一线之隔,但出错的绝对不是少年儿童探索世界的渴望。

《大象席地而坐》里面的猴笼,图片来自网络

在这样的野公园附近,危险当然也不是没有过。有一次我在蹦床公园门口碰上一个清瘦的男子,他穿着一件 T 恤,但前后内外两个方向都是反的,本来应该藏在颈后的标签在他的锁骨位置迎风招展,而他全然不觉一样地跟我问路。我记得他的语言十分正规,就像电视里的人在讲话。当时我不懂为什么一个看起来十分有知识的人竟如此疯疯癫癫,现在想来却又觉得再正常不过。

还记得某次放学回家的路上,我被一个男子尾随了。尽管才读二年级,但直觉告诉我有什么事情不妙。那时我家的 “煤池子” 上安装了一个连通家里的电铃,我特意绕道后院将它拉响,告诉姥姥我回来了。但走进了楼道,我发现那男子已经在里面等我了。“小妹妹,”他说,“你能帮我个忙吗?”尽管紧张,但我却觉得他看起来还挺友好的,我甚至还有点喜欢他的长相。“帮什么忙?”我问道,他没有回答,而是走到楼道窗前四下张望。这个动作让我产生了警觉,立刻撒腿往楼上跑,并大喊着 “妈妈”。他追了两步就放手了,我算是逃过一劫。那时候我知道妈妈并不在家,只是觉得喊姥姥可能不会吓住他。

***

后来我意识到,这些 “野公园” 差不多是跟我的童年一道终结的。过了新千年,我的家乡小城也兴起了房地产热潮,铺天盖地都是楼盘广告。读初中时,我们搬了家,作为儿童的我消失在了时空里,我猜那座有着破蹦床的小公园也没能坚持多久。

近来开会,听闻深圳正着手打造 “儿童友好型城市”,鼓励儿童接近自然,探索社区,参与社交,这似乎是联合国儿童基金会此项倡议在中国的第一个试点。我的心情有些复杂,这当然是面向未来的,但在过去,我们其实也在不知不觉中拥有过它。

作为一个城市里长大,听话又胆小的女孩,我本以为自己的童年里没有什么值得称道的室外生活。大部分的时候我都在大人画出来的安全区域里做些小幅度的动作,到点儿就回家写作业,至今连自行车也不会骑。在我的记忆成分表里,所有的室外活动都居于十分靠后的位置。直到这一段突然闯入的画面纠连出其他的许多回忆,我才意识到自己的童年其实有数不清的时间跟这些当时随处可见的野公园有关。

大概就是这样的蹦床,但没这么多颜色,也没有顶,图片来自网络

所谓的 “野公园” 只是我暂且起的名字,有时它甚至都算不上是什么 “公园”,可能只是一块无名的空地,一个尚未开发的土坡,或者某个单位家属区前宽阔而开放的院子。与之相区别的,是设施完善,需要在周末好好打扮并郑重其事地乘车前往的市中心公园。在那些正规的公园里,将要发生的一切都可以提前预料:与石头或树木合影,乘坐儿童娱乐设施,购买色彩艳丽但难吃的零食。我跟着我的爸爸妈妈,别的小孩跟着他们的爸爸妈妈,彼此如同游戏 NPC 一样擦肩而过。而野公园不同,关于它们的记忆不会出现在照相机底片或者作文本上,而是被复杂地编制在大脑皮层当中。90 年代,这些野公园往往已破败、衰朽,介于有人看管和无人打理之间,它们往往离家不远,被一个居住范围内的人称为 “后院”,“操场”,或 “那谁家楼下”。名字里带着些熟悉,父母也就放心让小孩独自去玩耍。就是这样一些无主之地成了小孩自由生长的天堂,在那些地方,我们展开了最初的冒险,认识世界,学习社交,蔓生想象。

***

更有趣的是大人完全不在场的时候。下午四五点钟,下班回家精疲力竭又忙着做饭的父母和无处发泄精力的小孩一同把目光投向这样的地方。那里成了真正的儿童天地,运行儿童世界的规则,与成年人的时空没有交汇。

可以想想《哆啦 A 梦》里面那一片反复出现的空地。尽管那只是一块用来堆放建筑材料的临时场所,常年摆着三个水泥管子,但在小学生的世界里,它搭出了一座无形宫殿的地基。胖虎在这里开演唱会,小夫把它当作炫耀的舞台,野比大雄在这里初尝人性善恶,哆啦 A 梦掏出格列佛隧道,把想象的乐园变成真正的乐园。

《多啦A梦》里反复出现的空地,图片来自网络

《蜡笔小新》93 年剧场版当中,小新在社区小公园里展示自己抽到的 99 号卡片,图片来自网络

《蜡笔小新》93 年剧场版(本名是《动感超人大战泳装魔王》,但这太出戏了)当中,几个幼儿园的小屁孩彼此交流可遇而不可求的 99 号卡片的场景必然发生在这样的社区公园里,因为在大人的世界这种魔力无法施展。去年看电影《大象席地而坐》,男孩和女孩在废弃的猴笼前商量逃离,则说明它也是青少年的庇护所。这场景让我想起一次我们几个小学生吵吵嚷嚷经过一块空地,在接近一个废弃的自行车棚的时候,一对穿着校服的中学生男孩女孩突然从里面钻出来然后迅速走掉。再看去年的法国电影《悲惨世界》(2019),巴黎市郊 93 省那个巨大的滑板池正是孕育青少年帮派的温床。自由与犯罪一线之隔,但出错的绝对不是少年儿童探索世界的渴望。

《大象席地而坐》里面的猴笼,图片来自网络

在这样的野公园附近,危险当然也不是没有过。有一次我在蹦床公园门口碰上一个清瘦的男子,他穿着一件 T 恤,但前后内外两个方向都是反的,本来应该藏在颈后的标签在他的锁骨位置迎风招展,而他全然不觉一样地跟我问路。我记得他的语言十分正规,就像电视里的人在讲话。当时我不懂为什么一个看起来十分有知识的人竟如此疯疯癫癫,现在想来却又觉得再正常不过。

还记得某次放学回家的路上,我被一个男子尾随了。尽管才读二年级,但直觉告诉我有什么事情不妙。那时我家的 “煤池子” 上安装了一个连通家里的电铃,我特意绕道后院将它拉响,告诉姥姥我回来了。但走进了楼道,我发现那男子已经在里面等我了。“小妹妹,”他说,“你能帮我个忙吗?”尽管紧张,但我却觉得他看起来还挺友好的,我甚至还有点喜欢他的长相。“帮什么忙?”我问道,他没有回答,而是走到楼道窗前四下张望。这个动作让我产生了警觉,立刻撒腿往楼上跑,并大喊着 “妈妈”。他追了两步就放手了,我算是逃过一劫。那时候我知道妈妈并不在家,只是觉得喊姥姥可能不会吓住他。

***

后来我意识到,这些 “野公园” 差不多是跟我的童年一道终结的。过了新千年,我的家乡小城也兴起了房地产热潮,铺天盖地都是楼盘广告。读初中时,我们搬了家,作为儿童的我消失在了时空里,我猜那座有着破蹦床的小公园也没能坚持多久。

近来开会,听闻深圳正着手打造 “儿童友好型城市”,鼓励儿童接近自然,探索社区,参与社交,这似乎是联合国儿童基金会此项倡议在中国的第一个试点。我的心情有些复杂,这当然是面向未来的,但在过去,我们其实也在不知不觉中拥有过它。