0

那些在封城前离开武汉的人都去哪了?

1 月 23 日凌晨两点,武汉发出通告,将于当天上午 10 时,关闭机场、火车站,全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运也将暂停运营。26 日晚,武汉市长周先旺表示,” 因为春节和疫情的影响,目前有 500 多万人离开武汉,还有 900 万人留在城里。”

第一财经的一篇文章指出,从大数据上来看,武汉作为外来人口流入大省,每年都有将近一半的人口离开这座城市过年,1 月 10 日至 1 月 22 日武汉封城之前,每天从武汉出发的人群中有 6 至 7 成的人前往了湖北省内的其他城市,其次是河南省、湖南省、安徽省、重庆市、江西省。

但大数据回答不了人们更想知道的答案,去哪了?见了谁?为什么走?又为什么来我的小区?不断有人发问,网络上,邻里间,声量汇聚,情绪复杂,人们相顾四望,目光最终落到楼门前的停车位上,从一排车牌里惶然寻找一个 “鄂” 字。

今年,每一起离开都不再被认为寻常,“离开武汉” 四个字似乎已经带有天然的道德瑕疵。离开的人成为了最现成的被告,一场又一场人民之间的小型传唤带着难以反驳的 “正义性” 被次第发动。

而对于每个微小的个体来说,被责问的离汉者和责问他们的人一样仓惶无措,在信息的下游,为了不溺水而仰起头,做出一时的决定。

我们采访了几位在封城之前 “逃离“ 武汉的人,在一些不典型的回答里,拼凑出了几段历时十几天的不典型经历。在官方声音难以被信任的时期,个人史和日记尤为珍贵,而这三位离汉者的自述,诚实地显现出灾难伊始的端倪。

以下是几位受访者的自述:

耿直侠女古楼 | 外贸行业 | 34岁 | 温州→武汉→黄冈

“我的婆家在武汉周边的 8+1 城市圈(以武汉为中心,以 100 公里为半径的城市群落),在这些城市,谁家里还没有一个从武汉回来过年的。”

我平时在温州从事外贸工作,曾在武汉上大学,因此自己和女儿的户口都得以落在武汉。19 号那天,我带着女儿从温州出发,计划去黄冈乡下的婆家过年,并在途径武汉时顺便给女儿办理医保卡,一切都照计划进行,一切也始于对真实疫情的无知。

我按计划在 21 号上午抵达了武汉,那时开始听到一些关于肺炎的风声。有金银潭的司机说,早在 18 号,武汉医院就已经爆满,需要排队 6-8 小时才能看上发热门诊,但与传闻相对照的,却是武汉街头的放松景象。我记得,当时街上只有大约一半的人戴了口罩,机关政府和银行照常上班,机关门口有人在测量体温,银行没有,我们在银行排队给女儿办医保卡的时候,有工作人员送来一副对联。

当时在银行排队办业务的人很多,我有种不好的直觉,于是放弃去办那张医保卡,带着孩子直接离开了。当天,两岁的女儿开始感冒发烧,我认为不是肺炎,也不敢带孩子去医院,自己买了布洛芬和奥斯他韦。次日,武汉封城的前一天,女儿退烧了,我开车带孩子离开武汉,上了国道,驶向黄冈的婆婆家。

现在回想,当时我得到的消息是病号没有儿童,因此认为女儿不是新冠。但面对排不完的队和住不进去的医院,哪怕有个人因为怀疑自己感染而逃离武汉,我同样觉得,TA 没有什么道德瑕疵。我现在可以说,谁都不是圣人。

我的婆家在黄冈,这里属于以武汉为中心的 8+1 城市圈,身边不少同乡都在武汉送煤气、做家政,每年春节,大约四成的人家会迎来从武汉返回的家人。早在 20 号钟南山院士发布人传人预警之前,已经有不少人踏上了回家的路,跟我们前后脚回家的,还有在武汉从事财务方面工作的姑姐。

回家之后,十四天闭门不出,村里的路被封了,快递进不来,口罩买不到,农村没有什么便利店,铺子的库存只剩下零食。我们用土灶炒自家院子里的菜,摸鸡下的蛋,为了延长保质期,把肉和鱼都腌起来。我在朋友圈里开了个苦涩的玩笑,说自己已经过上了 “网红李子柒的生活”。十天过去,家门口橘子树上发黑的陈年老橘子被吃光了。

女儿在吃树上的老橘子

我的娘家在孝感应城,同为武汉周边城市,自 24 号开始,那里的公交线路便暂停运营。那里与我所在的黄冈市,位列湖北省确诊人数最多的第二、三名,严峻程度仅次于武汉,但医疗水平和公众意识却远远没有跟上。娘家人告诉我,村里发烧了不去看的,确诊了没人消毒的,比比皆是。比起武汉,它周边所辐射到的城市圈,好似处于公共话语中一个不可见的角落。

日子过了这么久,我的情绪从忧心疫情,转移到了对未来生活的焦灼。房贷、孩子,都需要钱,我所在的企业 2 月 10 日开工,如果 3 月还不能回去,企业不会在当地重新招聘吗?1 月 19 号我回家过年的时候,根本没想到这场传染病会怎样改变我的生活,不过就算是现在,我也无法得知。

三毛 | 25岁 | 武汉→台湾→上海→武汉

“大家都叫我赶紧回武汉,别传染别人,我也想回去。”

现在回忆起来,在这场瘟疫泛滥开来之前,我也曾看到不少兆头。先是华南海鲜市场的关停,但我们被告知的理由是 “卫生不达标,要停业整顿”,接着是朋友圈开始流传一篇文章,说华南的关停实则是因为一种病毒,但又过了几天,有辟谣的消息传出,说写文章的人已经被抓了,接着,一位名叫王广发的医生说病毒可防可控,不用担心。一波三折,我们还是放心了,按原定计划出游。

1 月 19 日,我和我爸跟着中国国际旅行团前往台湾,出发那天,武汉一切如常,我清楚地记得,整个机场没有人戴口罩。到达台湾后的第二天还是第三天,有台湾媒体报道,那位声称肺炎可防可控的王广发医生已经被感染。

我们本应在台湾玩十天,直到 23 号从武汉传来封城的消息,一行人才意识到疫情的严重。25 号,一名在武汉做生意的台湾商人确诊为新冠,台湾发出指令,立刻遣返所有来自湖北的旅行团。

26 日,由于武汉封城,台湾又不让我们停留,导游买了最早离开的那班飞机,飞往上海浦东机场。导游告诉我们,旅行团只负责将我们送回大陆,至于送往哪里,落地之后要去哪,他们没法再管。

落地浦东机场,机场的工作人员将我们对接给了上海防疫局,后者将我们统一隔离到上海南汇嘴观海公园酒店,说要在上海住满十四天后,才能离开。本来去台湾旅行的我们只带了短袖短裤,没有暖气,但所幸被子管够。

2 月 2 日,工作人员突然给我发了一条微信,说要实行新的隔离标准,不必在上海隔离够十四天,只要从离开武汉那天(19 号)算起十四天不发病,就可以离开隔离点。按照新的标准,我早就已经满足解除隔离的条件,因此次日中午 12 点前必须离开酒店。

我猜想可能上海的疑似病例也在上升,导致隔离房间紧张,对方也一直在敦促我们赶紧把房间让给有需要的人。可我们能去哪呢?武汉封城,外面的酒店拒绝接受武汉人,工作人员只是说:既然回不了武汉,那你们可以去其他地方。有同乡在微信群里问,如果隔离到一半就放我们出去自由流浪,那么隔离还有什么意义?我在微信群中放出昆明直接与武汉对接,帮助滞留武汉籍旅客反乡的政策,问询为什么上海做不到,结果是被移出群聊。

我上微博反映问题,不少网友说,我本来就不该出来,更不该落地上海。我能理解,不透明的信息、一刀切的政策,最后总是要具体的民众付出 “必要的代价”,只是这次轮到了我买单。

2 月 5 日,工作人员包了一辆公交车,将我们送到了最近的滴水湖地铁站。我们坐了两个半小时的地铁到虹桥火车站,先坐火车,再坐黑车。黑车上碰上不少武汉老乡,大多都是在外地被隔离后辗转回家的,十分亲切。

张三 | 30岁 | 私企公司售前技术支持 | 武汉→河南信阳

“我那时才意识到,信息泄露这种事也发生在我头上了。”

我在武汉工作。1 月 20 号单位放假了,第二天正好有朋友自驾回老家信阳,跟我顺路,就一起回来了。我们都没有料想到后来会演变成这种局面。

回来的四五天后,听我爸说,我们村儿的几个武汉回来的,已经被村里登记在册。在我在家自我隔离的十四天内(1 月 21 日到 2 月 5 日),村里上门过两次,核实信息,询问有无外出,类似家访,之后变成来电,还说县里市里也会打电话。

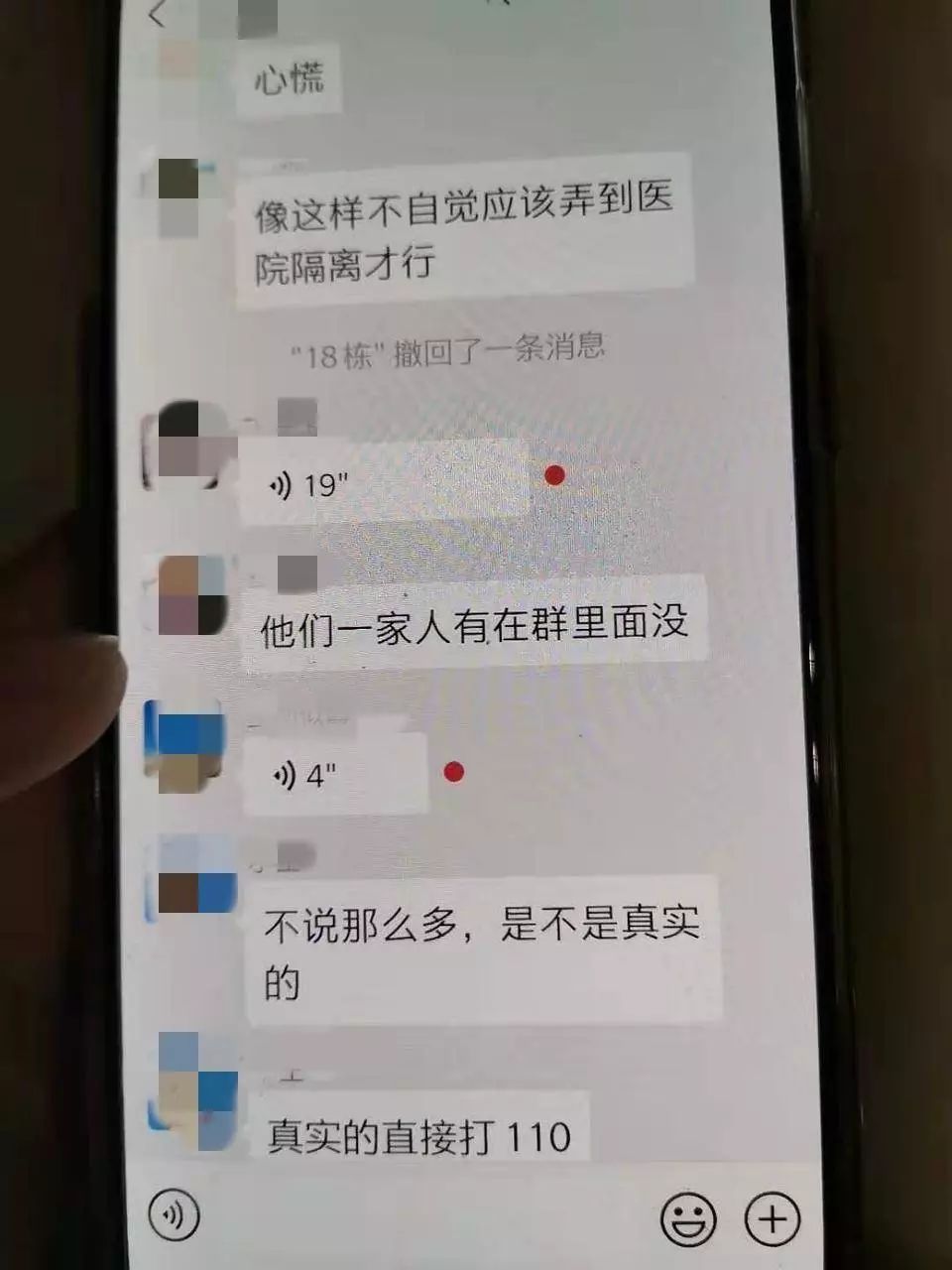

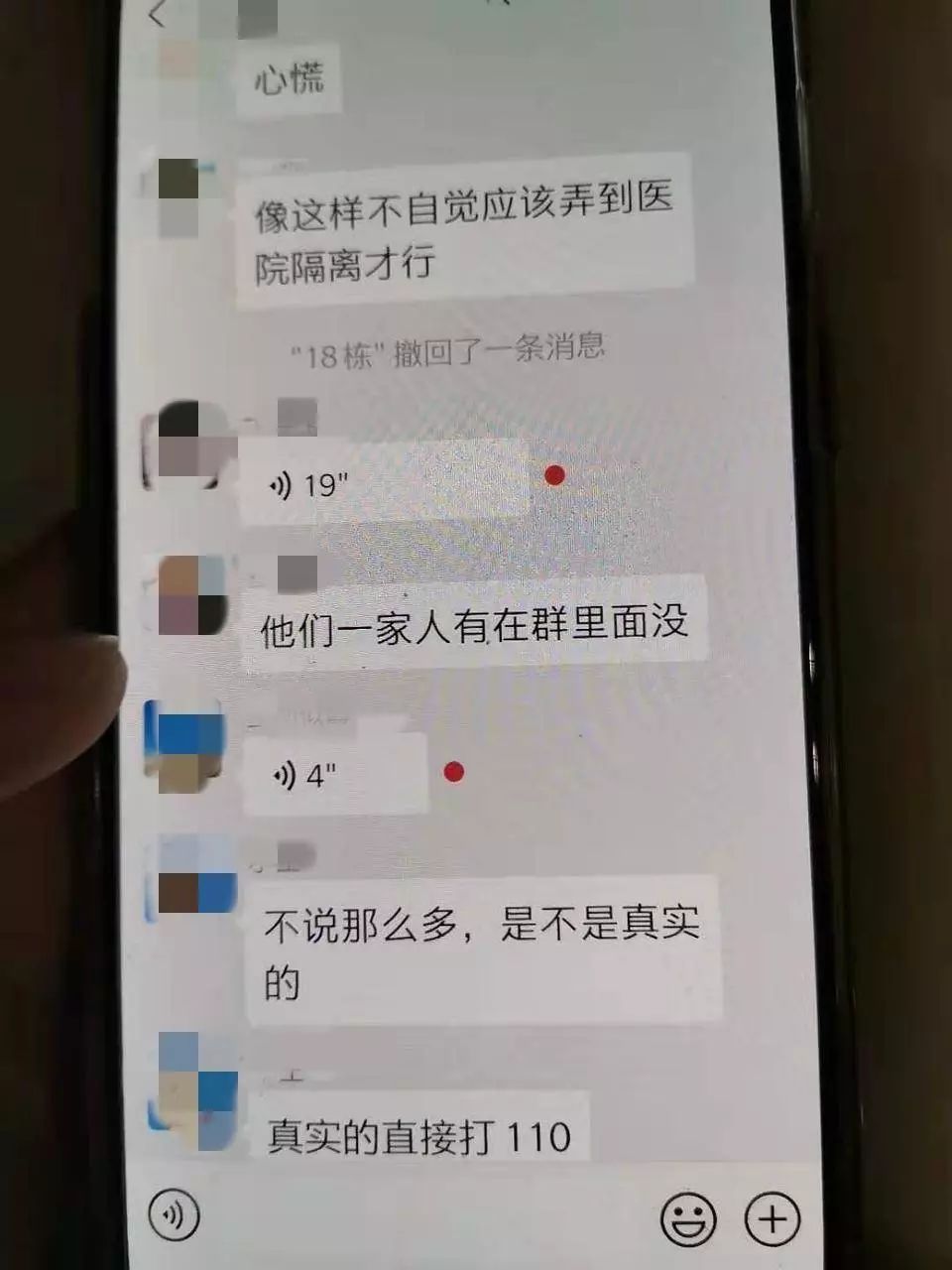

但从那以后,除了县里市里,还有不明电话打进,问东问西,“是 XX 么?武汉工作?啥时候回来的?” 开始我没有在意,后来跟从武汉返回湖南、山东、四川等地的同事们谈起,才知道他们的个人电话、身份证和小区家庭住址之类的信息也被泄露。一位同事回家后,就被公布在了小区的业主群,他默不作声地看着自己被谈论,半晌,突然有人问,“他们一家人有在群里面没?”

我这才意识到,这种事情也发生在我头上了,但源头在哪,我不好说,在我们这,口耳相传太快了。

同事小区业主群的聊天记录

另一位同事的信息被整理在了一张公开的信息表上

所幸的是,到了年后,骚扰电话就没有几通了。而且我家在农村,父母是农民,柴米油盐都不缺。要说不便,就是原本打算过完年就返回武汉,现在衣服没带,电脑没带,公司通知 17 号回武汉上班,不知道我到时候情况怎样。

困难的是带我自驾回来的朋友,他是武汉的公务员,单位催他回去,开函给县里各部门让放行,但街道把他停在自家门口的车开走了,说是要集中收管,他去收管地看了,大部分都是鄂字头的车,现在交通都封了,他的确是哪里都去不了了。

结语

疫情刚刚爆发之时,有人用 “逃出来的武汉人” 一以蔽之离开武汉的 500 万人。“武汉人” 脱离了一个具体的所指、一个具体的形象,同时成为了 “瘟疫” 的载体和别称。当人不被看作人,只被看作 “病” 的时候,一切不公正都能变得合理。我们必须与 “病” 做出切割,把它进行隔离,就像把垃圾站归置在小区的角落 —— 这是为了保持无菌和洁净的合理处理。

许知远在《疫病蔓延时的旅行:马六甲的低语》中说,灾难中,基层必定会使用 “习惯动作”,使用红缨枪、红袖箍、高音喇叭和加粗标语这类充满动员力和穿透力的东西,但同时,它也粗暴,缺乏弹性,为行动而行动,这是一个零和博弈社会的心理折射。

于是,在零和一之间,漂流在外的武汉人、患有其他疾病亟待治疗的人、买不到口罩的老人,被隔离、驱赶、无视、消灭,被看作无法取整的人,四舍五入地成了零。

* 图片皆由受访者提供,头图来自:Wikimedia Commons

1 月 23 日凌晨两点,武汉发出通告,将于当天上午 10 时,关闭机场、火车站,全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运也将暂停运营。26 日晚,武汉市长周先旺表示,” 因为春节和疫情的影响,目前有 500 多万人离开武汉,还有 900 万人留在城里。”

第一财经的一篇文章指出,从大数据上来看,武汉作为外来人口流入大省,每年都有将近一半的人口离开这座城市过年,1 月 10 日至 1 月 22 日武汉封城之前,每天从武汉出发的人群中有 6 至 7 成的人前往了湖北省内的其他城市,其次是河南省、湖南省、安徽省、重庆市、江西省。

但大数据回答不了人们更想知道的答案,去哪了?见了谁?为什么走?又为什么来我的小区?不断有人发问,网络上,邻里间,声量汇聚,情绪复杂,人们相顾四望,目光最终落到楼门前的停车位上,从一排车牌里惶然寻找一个 “鄂” 字。

今年,每一起离开都不再被认为寻常,“离开武汉” 四个字似乎已经带有天然的道德瑕疵。离开的人成为了最现成的被告,一场又一场人民之间的小型传唤带着难以反驳的 “正义性” 被次第发动。

而对于每个微小的个体来说,被责问的离汉者和责问他们的人一样仓惶无措,在信息的下游,为了不溺水而仰起头,做出一时的决定。

我们采访了几位在封城之前 “逃离“ 武汉的人,在一些不典型的回答里,拼凑出了几段历时十几天的不典型经历。在官方声音难以被信任的时期,个人史和日记尤为珍贵,而这三位离汉者的自述,诚实地显现出灾难伊始的端倪。

以下是几位受访者的自述:

耿直侠女古楼 | 外贸行业 | 34岁 | 温州→武汉→黄冈

我平时在温州从事外贸工作,曾在武汉上大学,因此自己和女儿的户口都得以落在武汉。19 号那天,我带着女儿从温州出发,计划去黄冈乡下的婆家过年,并在途径武汉时顺便给女儿办理医保卡,一切都照计划进行,一切也始于对真实疫情的无知。

我按计划在 21 号上午抵达了武汉,那时开始听到一些关于肺炎的风声。有金银潭的司机说,早在 18 号,武汉医院就已经爆满,需要排队 6-8 小时才能看上发热门诊,但与传闻相对照的,却是武汉街头的放松景象。我记得,当时街上只有大约一半的人戴了口罩,机关政府和银行照常上班,机关门口有人在测量体温,银行没有,我们在银行排队给女儿办医保卡的时候,有工作人员送来一副对联。

当时在银行排队办业务的人很多,我有种不好的直觉,于是放弃去办那张医保卡,带着孩子直接离开了。当天,两岁的女儿开始感冒发烧,我认为不是肺炎,也不敢带孩子去医院,自己买了布洛芬和奥斯他韦。次日,武汉封城的前一天,女儿退烧了,我开车带孩子离开武汉,上了国道,驶向黄冈的婆婆家。

现在回想,当时我得到的消息是病号没有儿童,因此认为女儿不是新冠。但面对排不完的队和住不进去的医院,哪怕有个人因为怀疑自己感染而逃离武汉,我同样觉得,TA 没有什么道德瑕疵。我现在可以说,谁都不是圣人。

我的婆家在黄冈,这里属于以武汉为中心的 8+1 城市圈,身边不少同乡都在武汉送煤气、做家政,每年春节,大约四成的人家会迎来从武汉返回的家人。早在 20 号钟南山院士发布人传人预警之前,已经有不少人踏上了回家的路,跟我们前后脚回家的,还有在武汉从事财务方面工作的姑姐。

回家之后,十四天闭门不出,村里的路被封了,快递进不来,口罩买不到,农村没有什么便利店,铺子的库存只剩下零食。我们用土灶炒自家院子里的菜,摸鸡下的蛋,为了延长保质期,把肉和鱼都腌起来。我在朋友圈里开了个苦涩的玩笑,说自己已经过上了 “网红李子柒的生活”。十天过去,家门口橘子树上发黑的陈年老橘子被吃光了。

女儿在吃树上的老橘子

我的娘家在孝感应城,同为武汉周边城市,自 24 号开始,那里的公交线路便暂停运营。那里与我所在的黄冈市,位列湖北省确诊人数最多的第二、三名,严峻程度仅次于武汉,但医疗水平和公众意识却远远没有跟上。娘家人告诉我,村里发烧了不去看的,确诊了没人消毒的,比比皆是。比起武汉,它周边所辐射到的城市圈,好似处于公共话语中一个不可见的角落。

日子过了这么久,我的情绪从忧心疫情,转移到了对未来生活的焦灼。房贷、孩子,都需要钱,我所在的企业 2 月 10 日开工,如果 3 月还不能回去,企业不会在当地重新招聘吗?1 月 19 号我回家过年的时候,根本没想到这场传染病会怎样改变我的生活,不过就算是现在,我也无法得知。

三毛 | 25岁 | 武汉→台湾→上海→武汉

现在回忆起来,在这场瘟疫泛滥开来之前,我也曾看到不少兆头。先是华南海鲜市场的关停,但我们被告知的理由是 “卫生不达标,要停业整顿”,接着是朋友圈开始流传一篇文章,说华南的关停实则是因为一种病毒,但又过了几天,有辟谣的消息传出,说写文章的人已经被抓了,接着,一位名叫王广发的医生说病毒可防可控,不用担心。一波三折,我们还是放心了,按原定计划出游。

1 月 19 日,我和我爸跟着中国国际旅行团前往台湾,出发那天,武汉一切如常,我清楚地记得,整个机场没有人戴口罩。到达台湾后的第二天还是第三天,有台湾媒体报道,那位声称肺炎可防可控的王广发医生已经被感染。

我们本应在台湾玩十天,直到 23 号从武汉传来封城的消息,一行人才意识到疫情的严重。25 号,一名在武汉做生意的台湾商人确诊为新冠,台湾发出指令,立刻遣返所有来自湖北的旅行团。

26 日,由于武汉封城,台湾又不让我们停留,导游买了最早离开的那班飞机,飞往上海浦东机场。导游告诉我们,旅行团只负责将我们送回大陆,至于送往哪里,落地之后要去哪,他们没法再管。

落地浦东机场,机场的工作人员将我们对接给了上海防疫局,后者将我们统一隔离到上海南汇嘴观海公园酒店,说要在上海住满十四天后,才能离开。本来去台湾旅行的我们只带了短袖短裤,没有暖气,但所幸被子管够。

2 月 2 日,工作人员突然给我发了一条微信,说要实行新的隔离标准,不必在上海隔离够十四天,只要从离开武汉那天(19 号)算起十四天不发病,就可以离开隔离点。按照新的标准,我早就已经满足解除隔离的条件,因此次日中午 12 点前必须离开酒店。

我猜想可能上海的疑似病例也在上升,导致隔离房间紧张,对方也一直在敦促我们赶紧把房间让给有需要的人。可我们能去哪呢?武汉封城,外面的酒店拒绝接受武汉人,工作人员只是说:既然回不了武汉,那你们可以去其他地方。有同乡在微信群里问,如果隔离到一半就放我们出去自由流浪,那么隔离还有什么意义?我在微信群中放出昆明直接与武汉对接,帮助滞留武汉籍旅客反乡的政策,问询为什么上海做不到,结果是被移出群聊。

我上微博反映问题,不少网友说,我本来就不该出来,更不该落地上海。我能理解,不透明的信息、一刀切的政策,最后总是要具体的民众付出 “必要的代价”,只是这次轮到了我买单。

2 月 5 日,工作人员包了一辆公交车,将我们送到了最近的滴水湖地铁站。我们坐了两个半小时的地铁到虹桥火车站,先坐火车,再坐黑车。黑车上碰上不少武汉老乡,大多都是在外地被隔离后辗转回家的,十分亲切。

我在武汉工作。1 月 20 号单位放假了,第二天正好有朋友自驾回老家信阳,跟我顺路,就一起回来了。我们都没有料想到后来会演变成这种局面。

回来的四五天后,听我爸说,我们村儿的几个武汉回来的,已经被村里登记在册。在我在家自我隔离的十四天内(1 月 21 日到 2 月 5 日),村里上门过两次,核实信息,询问有无外出,类似家访,之后变成来电,还说县里市里也会打电话。

但从那以后,除了县里市里,还有不明电话打进,问东问西,“是 XX 么?武汉工作?啥时候回来的?” 开始我没有在意,后来跟从武汉返回湖南、山东、四川等地的同事们谈起,才知道他们的个人电话、身份证和小区家庭住址之类的信息也被泄露。一位同事回家后,就被公布在了小区的业主群,他默不作声地看着自己被谈论,半晌,突然有人问,“他们一家人有在群里面没?”

我这才意识到,这种事情也发生在我头上了,但源头在哪,我不好说,在我们这,口耳相传太快了。

同事小区业主群的聊天记录

另一位同事的信息被整理在了一张公开的信息表上

所幸的是,到了年后,骚扰电话就没有几通了。而且我家在农村,父母是农民,柴米油盐都不缺。要说不便,就是原本打算过完年就返回武汉,现在衣服没带,电脑没带,公司通知 17 号回武汉上班,不知道我到时候情况怎样。

困难的是带我自驾回来的朋友,他是武汉的公务员,单位催他回去,开函给县里各部门让放行,但街道把他停在自家门口的车开走了,说是要集中收管,他去收管地看了,大部分都是鄂字头的车,现在交通都封了,他的确是哪里都去不了了。

结语

疫情刚刚爆发之时,有人用 “逃出来的武汉人” 一以蔽之离开武汉的 500 万人。“武汉人” 脱离了一个具体的所指、一个具体的形象,同时成为了 “瘟疫” 的载体和别称。当人不被看作人,只被看作 “病” 的时候,一切不公正都能变得合理。我们必须与 “病” 做出切割,把它进行隔离,就像把垃圾站归置在小区的角落 —— 这是为了保持无菌和洁净的合理处理。

许知远在《疫病蔓延时的旅行:马六甲的低语》中说,灾难中,基层必定会使用 “习惯动作”,使用红缨枪、红袖箍、高音喇叭和加粗标语这类充满动员力和穿透力的东西,但同时,它也粗暴,缺乏弹性,为行动而行动,这是一个零和博弈社会的心理折射。

于是,在零和一之间,漂流在外的武汉人、患有其他疾病亟待治疗的人、买不到口罩的老人,被隔离、驱赶、无视、消灭,被看作无法取整的人,四舍五入地成了零。

* 图片皆由受访者提供,头图来自:Wikimedia Commons