Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

在上海 Prada 荣宅,一个身着透明塑料外衣、留着圣经人物式浓密大胡子的机器人坐在那里念念有词。他面前布置成十字形的展墙上,悬挂着一些肃穆、抽象的作品。所有的参观者在这里都显得格格不入:这座有着百年历史的古老宅邸与上世纪的前卫艺术,以及面前这个超越时空的演讲者一起营造出一种疏离诡异的气氛。

这是自 Prada 将上海荣宅修葺完毕以来的进行的第三场展览,“我曾为何物”(What Was I)——题目借用玛丽·雪莱笔下人物弗兰肯斯坦的困惑,向人类提出了一个存在主义问题。某种程度上,生活在新技术时代的人类与他们的祖先之间的联系已经非常微弱了,正如弗兰肯斯坦对其“前世”的回想,仅有不清晰的碎片在脑海中明灭。

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

展览由波兰艺术家 Goshka Macuga 策划,她从 Prada 基金会的收藏中选择了 25 件作品,与自己的 5 件新作和这一位喋喋不休的机器人一起,共同构成了此次展览的展品部分。其中,来自 Prada 基金会的藏品多为创造于 50 - 70 年代的名作,如果展出在美术馆的白墙间,将显得四平八稳;但当它们出现在这座百年洋房中,就显得有些蹊跷。周身的环境分散了观众对于作品本身的注意力,使人想要探寻整场展览背后的故事。要是不拿上一本展览导览册,难免会觉得茫然若失,而打开导览册,里面的文字却更让人摸不着头脑 —— 此次展览与导览册中的文本共同谱写了一首晦涩的诗歌,一部乱码呈现的人类智慧史。

在艺术家 Goshka 的设定中,这个机器人作为人类灭亡后的“幸存者”,与他的藏品共同生活在荣宅中。来访者如同幽灵般在空宅之中四处走动,观看他的收藏。实际上,Goshka 用各个房间展出的作品,隐晦地对应着人类的文明结晶,这在展览图册中有所暗示。例如,202 号房间中所展出的《道林·格雷的银色画像》和《超越语言》便暗示着,语言这种一切文明得以建立的根基,是如何操控现实之模样的——而这或许也正是语言之所以能够为人类文明打下根基的原因。

Walter De Maria,Silver Portrait of Dorian Gray(道林·格雷的银色画像), 1965,velvet, wood, silver,Photo: Attilio Maranzano,Courtesy Fondazione Prada

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

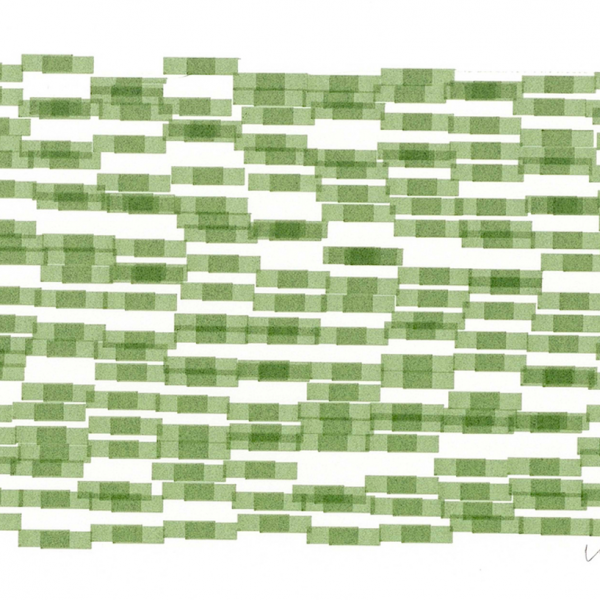

在 211 - 215 号房间中,那些来自于德国零派、动态和光学运动小组的作品,以及 Goshka 本人的拼贴画,则迅速令人联想到到规整的信息和数据——没人能够质疑,正是那些看不见的数据改变了当今世界的一切。这些半个多世纪前的作品自然不是虚拟的数字艺术,它们利用花玻璃等真实材料的光学和物理特征创造出变化的视觉。随着观众观看视角的改变,图像也不断发生变化,如同难以捕捉的数字信号。

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

迈进 203 号房间,首先面对四堵沿房间对角线排列的镜面展墙上,作品悬挂与其上,机器人从某处发出低语。这里所展出的作品显得质朴而肃穆,如同广阔的大地。

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

机器人正毫无感情地,一句接着一句地诵出人类(西方)历史上那些最厉害的头脑所写下的精妙的词句、那些最具有煽动性的演讲者曾热血沸腾地说出过语言,构成了 Goshka 的作品“致吃掉书卷之人子”。这些被它引用的人们总结着过去——“人是唯一有能力毁灭自己却还活着的物种”,预言着未来——“按照自己想法创造出某种人类意识假象后所产生的冷酷的兴奋,很快就消失在了他的成就所造成的后果中”,但在 Goshka 所设计的末日世界中,他们已经统统化为灰烬,只留下数据般存在的只言片语。观众——作为消逝之后重回世界的幽灵——听着眼前这个次级智慧的装模作样地说出这些话,不免觉得十分闹心。

此时此刻,你会觉得无论是艺术还是技术、或者是它们所愈发依赖的资本,全都无足轻重,甚至有点可笑。要是我们能回到文明到来前的蛮荒时代该多好?这时候,你可能很想问出展览出口处霓虹灯所指示的那个问题,也就是展览的题目:What was I?我们人类以前曾是什么样的?

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

Prada 荣宅 Goshka Macuga 展览“我曾为何物?” 将在Prada 荣宅(上海市静安区陕西北路 186 号)至6月2日。

在下方浏览更多现场图片:

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

在上海 Prada 荣宅,一个身着透明塑料外衣、留着圣经人物式浓密大胡子的机器人坐在那里念念有词。他面前布置成十字形的展墙上,悬挂着一些肃穆、抽象的作品。所有的参观者在这里都显得格格不入:这座有着百年历史的古老宅邸与上世纪的前卫艺术,以及面前这个超越时空的演讲者一起营造出一种疏离诡异的气氛。

这是自 Prada 将上海荣宅修葺完毕以来的进行的第三场展览,“我曾为何物”(What Was I)——题目借用玛丽·雪莱笔下人物弗兰肯斯坦的困惑,向人类提出了一个存在主义问题。某种程度上,生活在新技术时代的人类与他们的祖先之间的联系已经非常微弱了,正如弗兰肯斯坦对其“前世”的回想,仅有不清晰的碎片在脑海中明灭。

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

展览由波兰艺术家 Goshka Macuga 策划,她从 Prada 基金会的收藏中选择了 25 件作品,与自己的 5 件新作和这一位喋喋不休的机器人一起,共同构成了此次展览的展品部分。其中,来自 Prada 基金会的藏品多为创造于 50 - 70 年代的名作,如果展出在美术馆的白墙间,将显得四平八稳;但当它们出现在这座百年洋房中,就显得有些蹊跷。周身的环境分散了观众对于作品本身的注意力,使人想要探寻整场展览背后的故事。要是不拿上一本展览导览册,难免会觉得茫然若失,而打开导览册,里面的文字却更让人摸不着头脑 —— 此次展览与导览册中的文本共同谱写了一首晦涩的诗歌,一部乱码呈现的人类智慧史。

在艺术家 Goshka 的设定中,这个机器人作为人类灭亡后的“幸存者”,与他的藏品共同生活在荣宅中。来访者如同幽灵般在空宅之中四处走动,观看他的收藏。实际上,Goshka 用各个房间展出的作品,隐晦地对应着人类的文明结晶,这在展览图册中有所暗示。例如,202 号房间中所展出的《道林·格雷的银色画像》和《超越语言》便暗示着,语言这种一切文明得以建立的根基,是如何操控现实之模样的——而这或许也正是语言之所以能够为人类文明打下根基的原因。

Walter De Maria,Silver Portrait of Dorian Gray(道林·格雷的银色画像), 1965,velvet, wood, silver,Photo: Attilio Maranzano,Courtesy Fondazione Prada

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

在 211 - 215 号房间中,那些来自于德国零派、动态和光学运动小组的作品,以及 Goshka 本人的拼贴画,则迅速令人联想到到规整的信息和数据——没人能够质疑,正是那些看不见的数据改变了当今世界的一切。这些半个多世纪前的作品自然不是虚拟的数字艺术,它们利用花玻璃等真实材料的光学和物理特征创造出变化的视觉。随着观众观看视角的改变,图像也不断发生变化,如同难以捕捉的数字信号。

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

迈进 203 号房间,首先面对四堵沿房间对角线排列的镜面展墙上,作品悬挂与其上,机器人从某处发出低语。这里所展出的作品显得质朴而肃穆,如同广阔的大地。

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

机器人正毫无感情地,一句接着一句地诵出人类(西方)历史上那些最厉害的头脑所写下的精妙的词句、那些最具有煽动性的演讲者曾热血沸腾地说出过语言,构成了 Goshka 的作品“致吃掉书卷之人子”。这些被它引用的人们总结着过去——“人是唯一有能力毁灭自己却还活着的物种”,预言着未来——“按照自己想法创造出某种人类意识假象后所产生的冷酷的兴奋,很快就消失在了他的成就所造成的后果中”,但在 Goshka 所设计的末日世界中,他们已经统统化为灰烬,只留下数据般存在的只言片语。观众——作为消逝之后重回世界的幽灵——听着眼前这个次级智慧的装模作样地说出这些话,不免觉得十分闹心。

此时此刻,你会觉得无论是艺术还是技术、或者是它们所愈发依赖的资本,全都无足轻重,甚至有点可笑。要是我们能回到文明到来前的蛮荒时代该多好?这时候,你可能很想问出展览出口处霓虹灯所指示的那个问题,也就是展览的题目:What was I?我们人类以前曾是什么样的?

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang

Prada荣宅 GOSHKA MACUGA “我曾为何物?”展览现场;摄影:Alessandro Wang