《飞碟探索》到底是一本什么样的刊物?

炎黄子孙们后知后觉的飞碟热,与气功、中医、道家内功法门、五行术数、人体特异功能纠缠在一起,幻化成为看上去更恢弘的东西。

两万五千光年外的乡愁

“据报道,地球科学家无意间接收到了2.5万年前被破坏的外星宇宙飞船上发出的SOS信号。据南斯拉夫物理学家福朗· 哈巴多· 姆萨博士发表的文章说,美国、苏联、联邦德国的专家确信,奇妙的信号是公元前2.5年前从受到武装敌对国攻击的宇宙飞船那儿发出来的!…… 博士说,接收到这个信号的是西伯利亚针叶树林工作的苏联科学家,根据推断,SOS是在行星间旅行的非武装客船,受到战舰发射的导弹攻击后,立即发出求难信号的。信号向地球用光速飞行了2.5万年,好不容易才到达我们这里。那个星群与地球的距离,是地球和太阳间距的1.5万亿倍,但从大宇宙来看,其实离地球不远。 ”

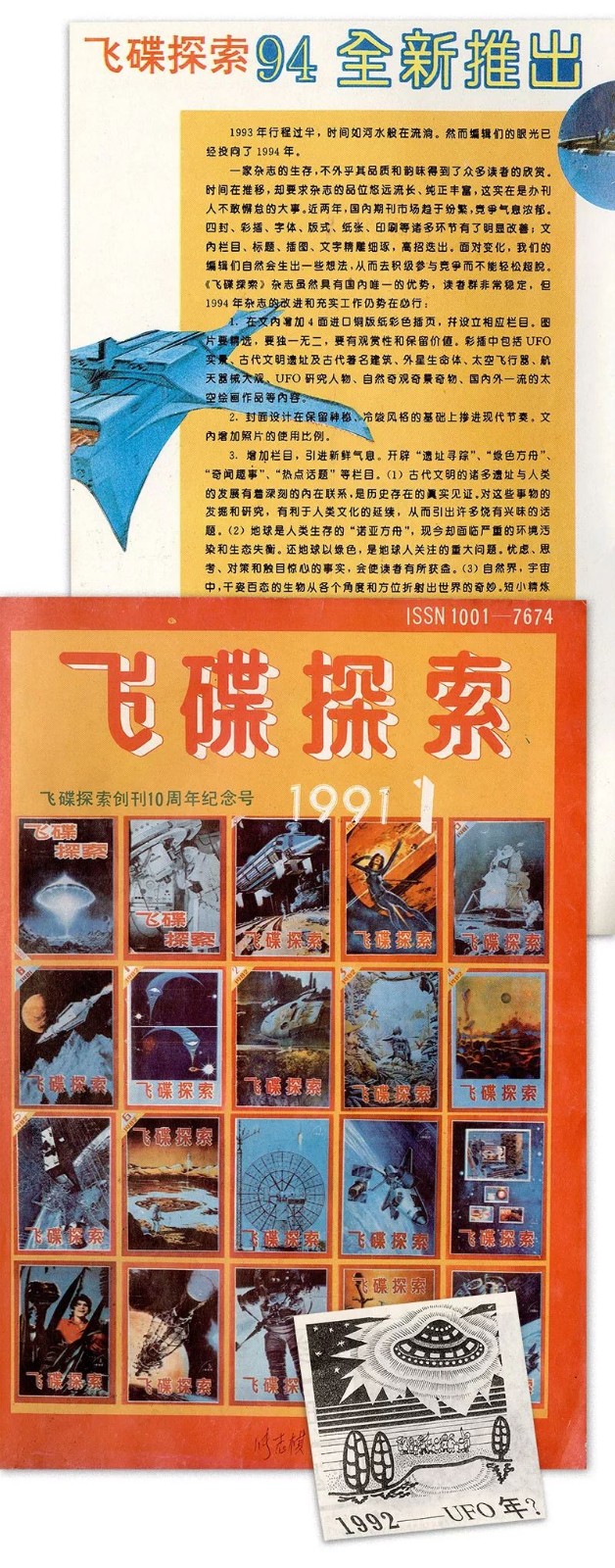

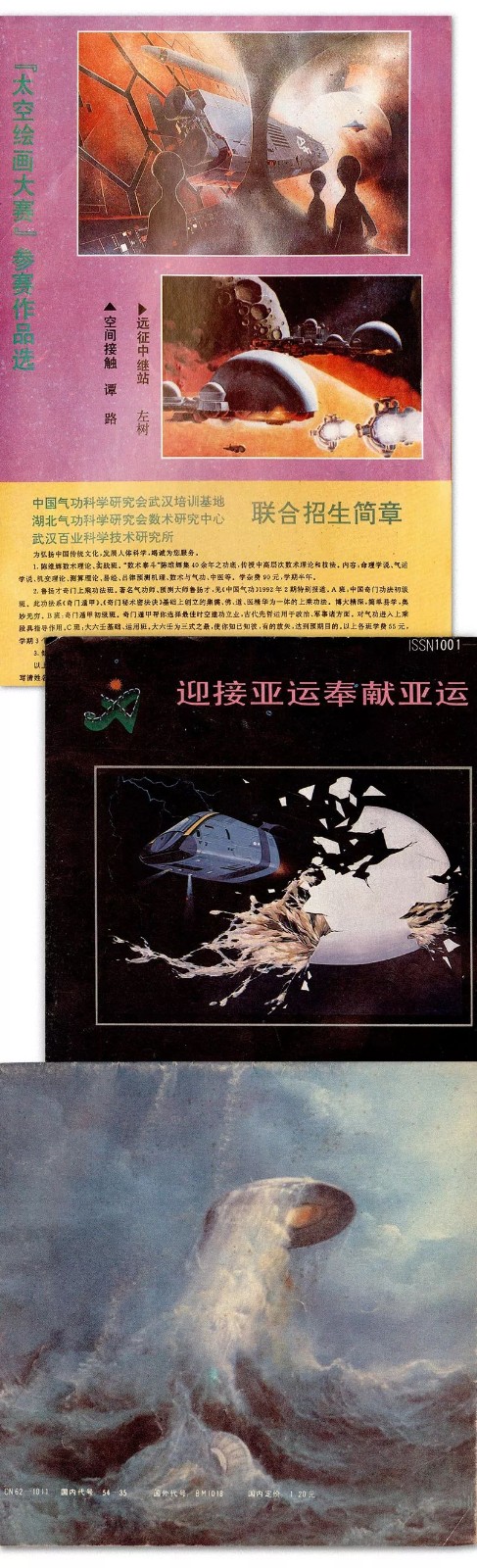

1991年暑假(7月25日)出版的飞碟探索 1991年第四期

光速,2.5万年,365天,24小时,3600秒。男孩合上书页,在杂志背面列式演算起来。他刚过完九岁生日,和其它故作老成的小学生一样,有在上衣口袋里别一支圆珠笔的习惯。宇宙如此浩瀚,并且浩瀚得理所当然。北京亚运会去年夏天就闭幕了,街心公园对面广告牌上,依然画着微笑的熊猫盼盼。暑假还没有结束,可是暑假终将结束。 那本杂志就是《飞碟探索》。那个坐在公园里演算的男孩就是我。生活在那时候的中国人,可以隔空取物、负重飞行、用意念波治病、与外星生物促膝谈心。那个时代你可能未曾经历,也可能经历过却在成长中遗忘了…… 因为未来的事永远比过去新鲜,而疲于奔命的现代人,总以为童年记忆是一场幻梦。

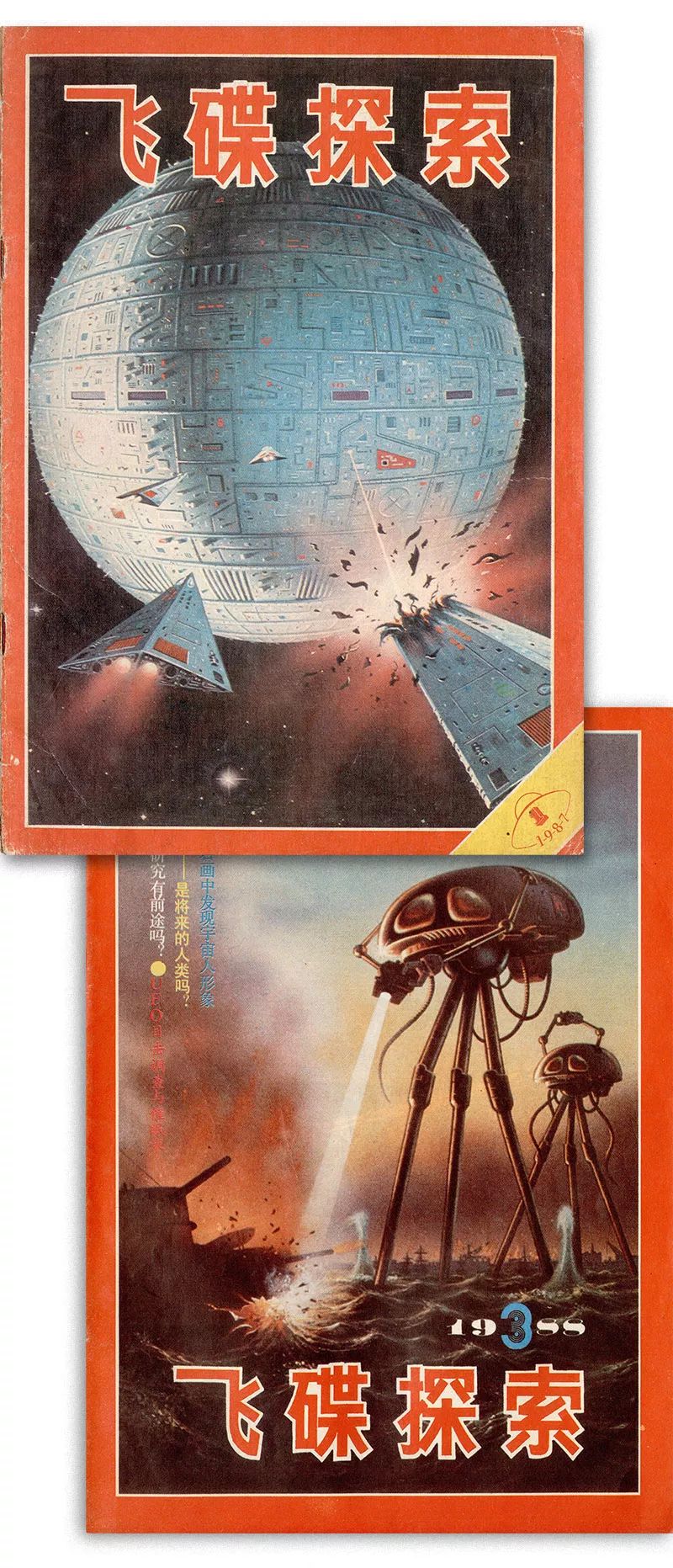

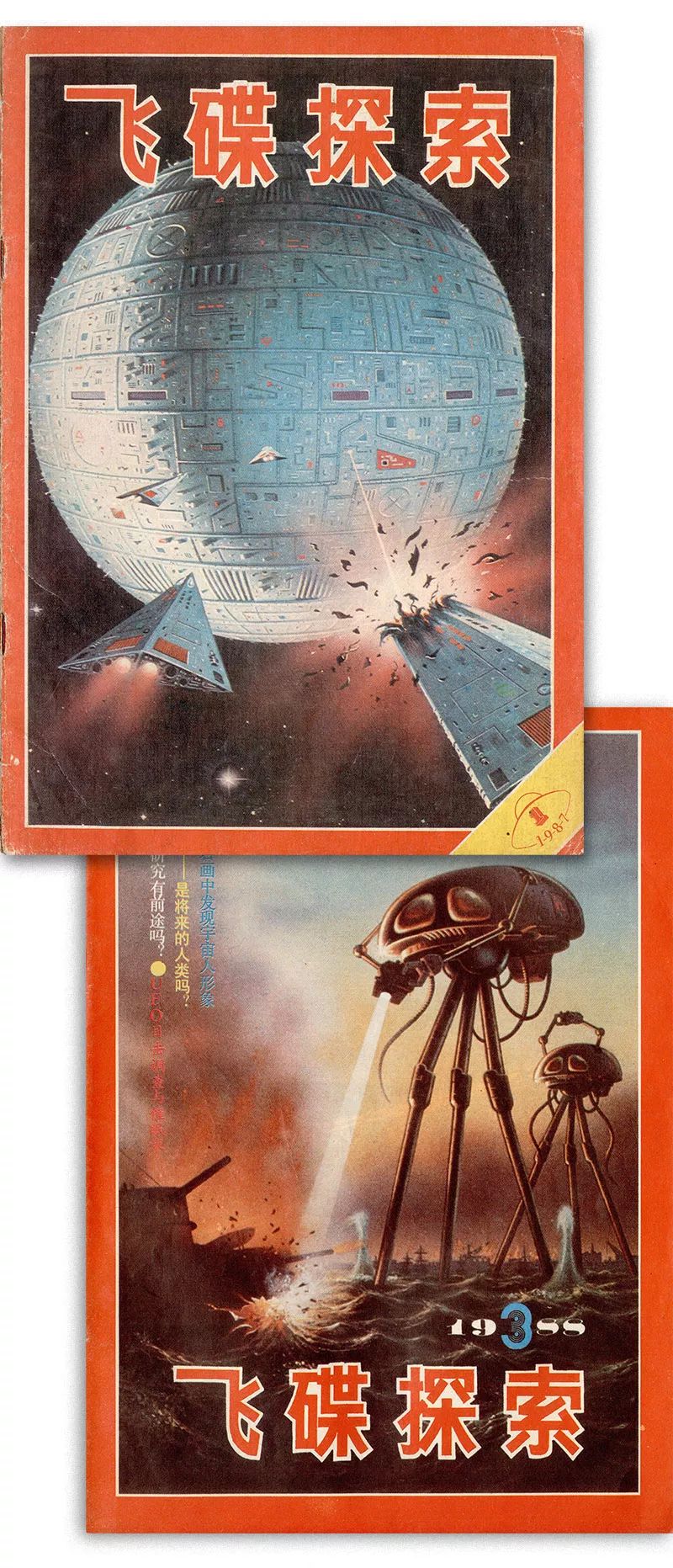

飞碟探索 1987年第一期(上)1988年第三期(下) 。点这儿 能看 1981—1993年飞碟探索封面图集

20世纪人类的飞碟热,也许的确是始于一场白日梦。1947年6月24日,美国商人 Kenneth Arnold 告诉记者,他驾驶私人飞机飞越华盛顿州时,看见九架奇怪的飞行器,“它们丢进水里,就会像碟子掠过水面”—— 这就是“飞碟(Flying Saucer)”一词的起源。

接下来,你可能期待读到这些内容—— 雷尼尔群山上空幽灵般的新月,罗斯威尔农场中破碎的锡箔纸,被外星女郎一再强奸的老嬉皮士,美国政府秘密解剖的小灰人……

人们在讨论这些故事的时候,仿佛在复述某些遥远的神话;它们披着现代太空知识的外衣,却散发着精灵、魔法、仙子与毒龙的古老幽光。 有人说,外星文明乘坐飞碟降临地球,本质上就是根植于“基督再临”这一文学意象改编的现代都市传说。然而我更愿意说,它是一种超现实的期待和迷狂的乡愁,是20世纪人类自我编织的最怪异和最瑰丽的成人童话。哪怕是今天,我早已不再相信那些漏洞百出的目击证据,但是在我内心深处,对UFO,对外星生命,仍然怀着九岁男孩一般的痴迷。

“ 地球停转日 ” The Day the Earth Stood Still 1951(上) /“ 惑星历险 ” Forbidden Planet 1956(下)

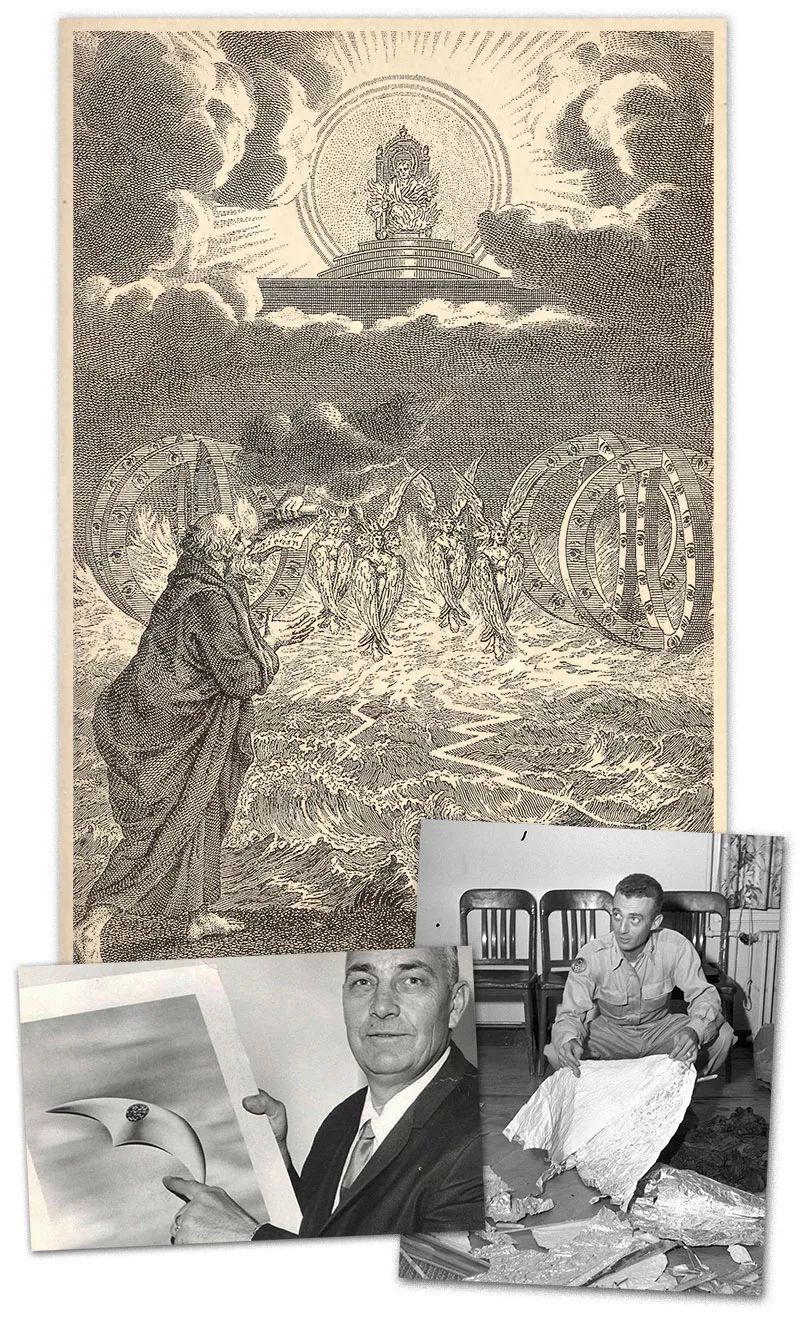

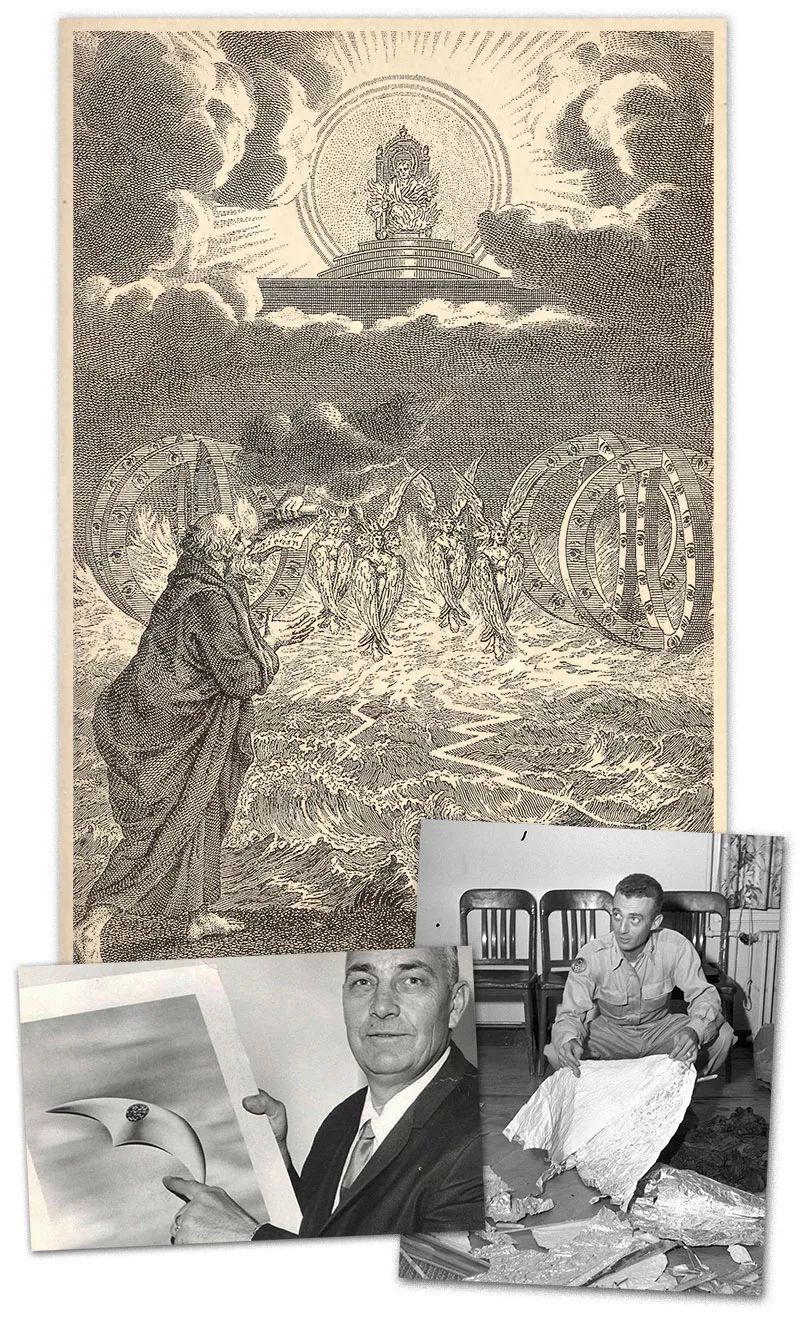

《圣经 : 以西结书》中的不明飞行物 :“ …… 我又听见那活物的翅膀相碰, 与活物边的轮子旋转震动的轰轰响声。 ” / 1947年6月24日 Kenneth Arnold 目击事件, 标志着现代UFO神话的正式肇始 / 1947年7月新墨西哥州罗斯威尔坠毁的“ 飞碟 ”(↑ / ↙ / ↘)

从“气功朋克”到“飞碟探索”

有一个不太出名的社会学术语 —— Psychpunk。这个词仿照赛博朋克(Cyberpunk)的构造方法,将 Psychic(心灵超能力)和 Punk(边缘亚文化)两个词结合成为“Psychpunk”—— 用以概括20世纪后半叶影响全球的,以人体超能力和其它超自然现象为核心象征的奇异社会浪潮。 我真的不想和某些学术能力不到家的历史讲述者那样,使用例如“蒸气与魔法”这样缺乏力量和营养的词汇,来形容席卷八十年代中华大地的,那史诗般壮阔的魔幻景观;请你记住真正属于这个时代的名字 —— Psychpunk,气功朋克。

1980年11月5日,一张在北京昌平县沟崖拍摄到的模糊不清的飞碟照片,刊登在《北京晚报》副刊上;这是UFO的在中国出版物上第一次正式露面。这天距离现代UFO概念的诞生,已经过去了三十三年。 那闪烁着微光的飞行器,仿佛被现代技术文明异化的命运之神,它掠过百废待兴的华夏大地上空时,身后拖曳着一道道怪异的弧光。炎黄子孙们后知后觉的飞碟热,与气功、中医、道家内功法门、五行术数、人体特异功能纠缠在一起,幻化成为看上去更恢弘的东西。而这一时刻,也可以认定为中国“气功朋克” 文化巨潮的开端。

飞碟探索 1990年第五期(上) / 1988年第一期 (下)

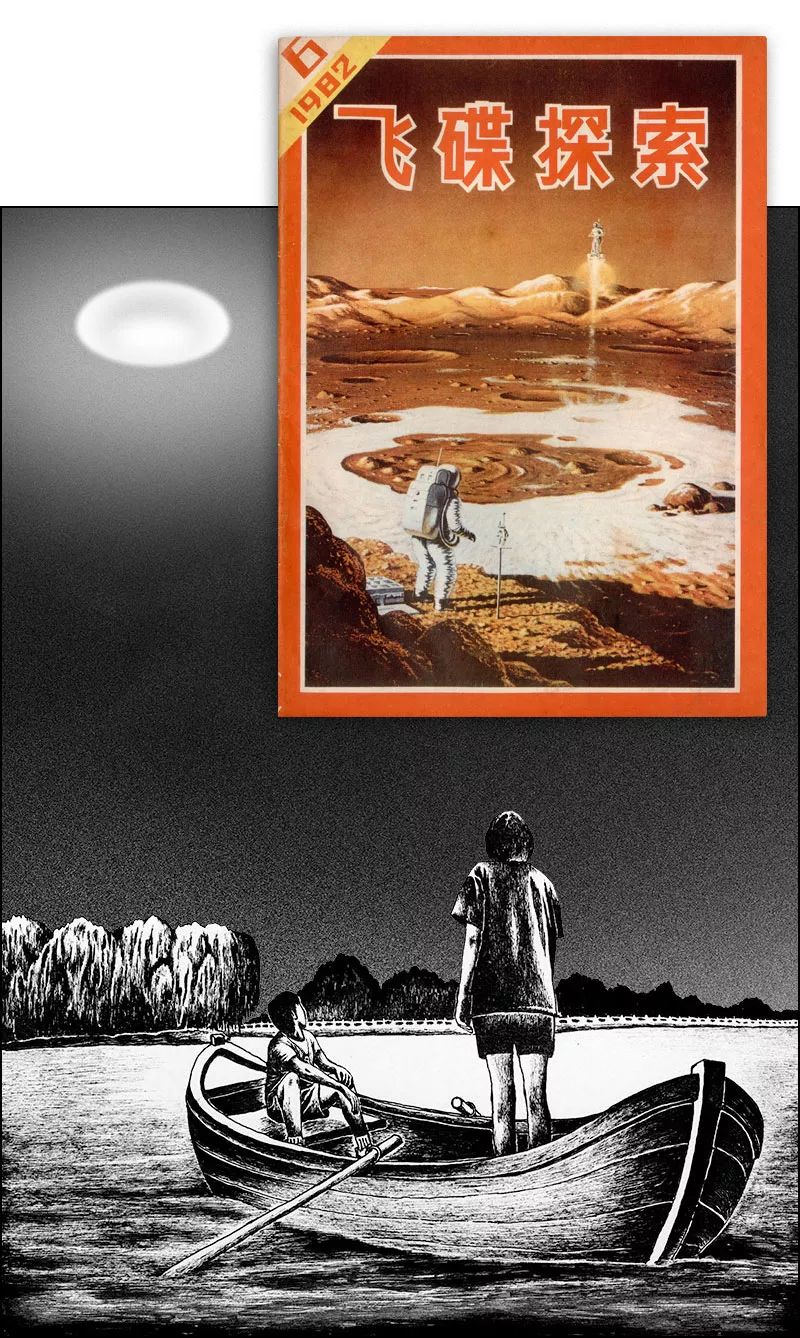

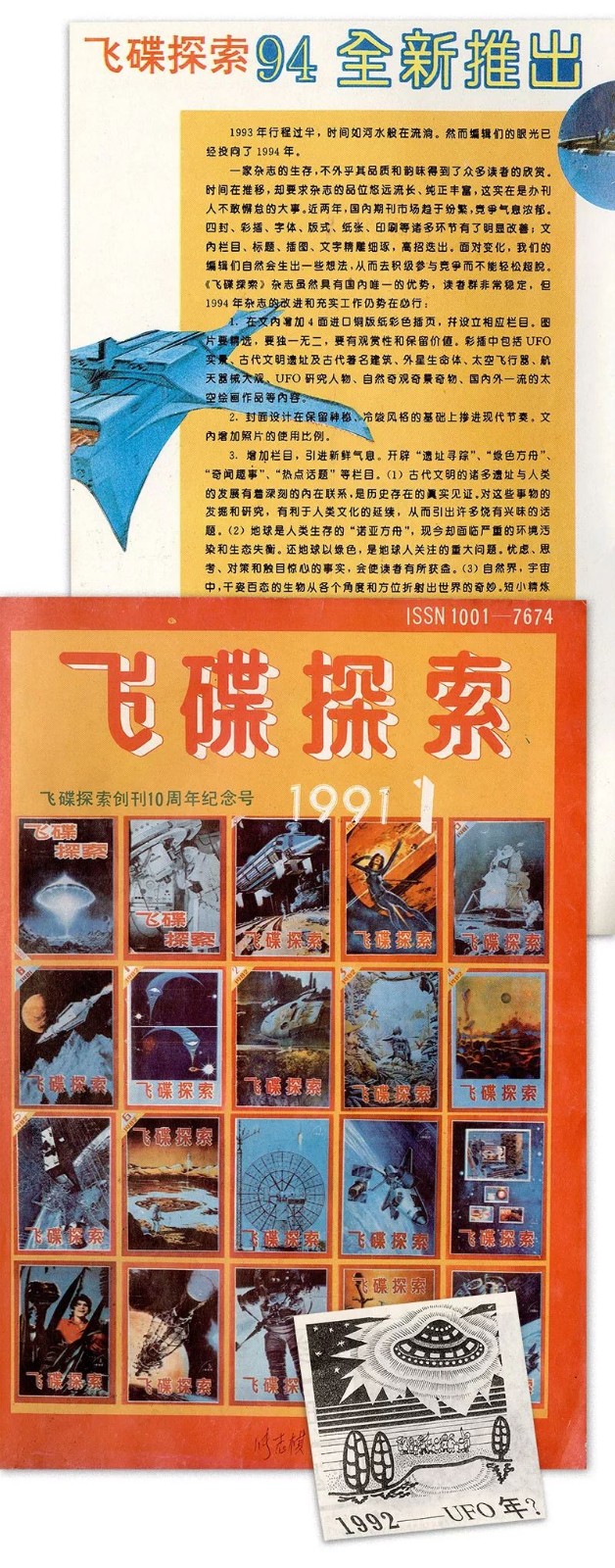

也许你要问我,“气功朋克”的纯正灵魂是什么 —— 我会告诉你,它是精神分裂的画家,是走火入魔的诗人,是用放射性物质测定气功能量的严肃实验,是用人体特异功能扑灭大兴安岭的遥远山火,是自称籍贯山东的外星来客,是大汶口遗址出土的众神之车,是用宇宙飞船献礼亚运会的《飞碟探索》。 是的,《飞碟探索》。一本UFO杂志真正定义了“气功朋克”的基本美学风格。而这本始于1981年的期刊,已经正式停摆。2018年的第十二期,将是它已出版的最后一期。让我掬一捧逝去时代温热的余烬,为你指认被信息的泥石流所埋没的外星人的残骸。

“ 霹雳贝贝 ”中的飞碟 1988 中国出版物发表的第一张飞碟照片 1980 “ 霹雳贝贝 ”中的外星人 1988(从上至下)

UFO: 天真与经验之歌

1980年冬天,北京几家大出版社的收发室里都接到一封奇怪的信。信中写道,“我们是几位心系祖国的海外学者”,要打造一份“探索不明飞行物的刊物”,万事俱备,只是苦于没有挂靠单位。他们打算“自己组稿,自己设计,团队每期收1200元人民币人工成本”,出版社只需要负责卖杂志就行 ……

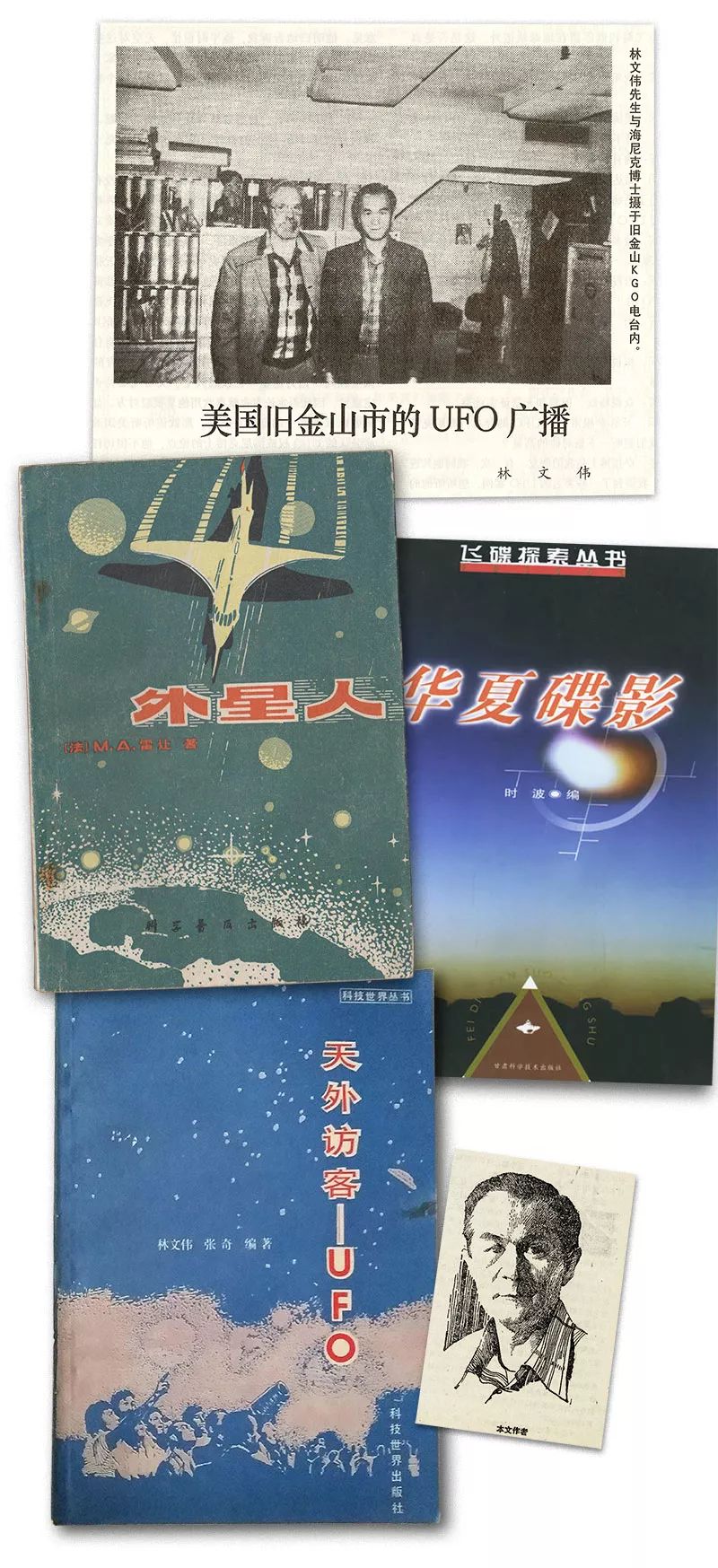

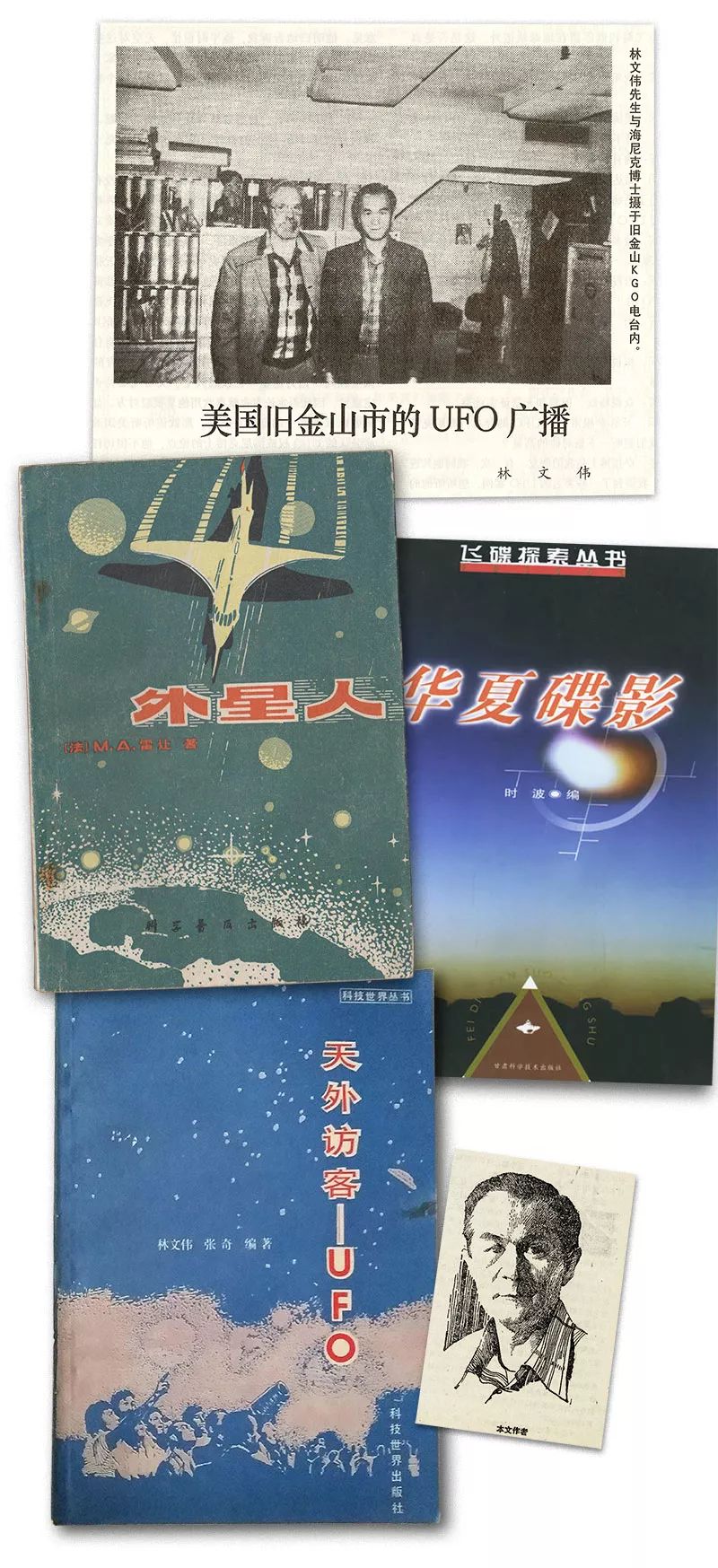

署名的三个人,是林文伟、时波和朱福铮。林文伟先生牵头,他是美籍华人,本人还是美国UFO研究协会会员 —— 后来《飞碟探索》上曾刊出他与现代飞碟之父,约瑟夫·海尼克博士 (J. A. Hynek) 的合影。而时波和朱福铮,一个搞科研出身,另一个搞翻译。也许这几位飞碟迷,确实能找来原汁原味的UFO研究素材,但从经验履历来看,凭他们自己不太可能做出什么像样的刊物来。 折腾了个把月,帝都没有一家出版社敢把杂志刊号借给这几个来路不清的家伙。临近年底,事情却柳暗花明。一家远在西北的出版机构—— 兰州的甘肃人民出版社,给他们回复了一封热情洋溢的信。兰州人说,他们自己早就想办这样一本研究未解之谜的刊物了,“言之有物,言之成理”;其次,既然大家都还不知道飞碟到底是什么,那么刊名就叫“飞碟探索”吧!

飞碟探索 1993年第三期 1990年第五期 1988年第六期(从上至下)

依托于前互联网时代强有力的印刷品权力话语系统,叠加了改革开放与中国政府加入世界版权公约之间漫长的政策宽松期,两者共振之下迸发的巨大能量让人惊叹。1990年《飞碟探索》发展的鼎盛时期,它每期发行量曾高达310,000册(1990年全国期刊展览会数据),雄霸于中国科普类期刊销量第一。数据确实足够吓人,可问题是,《飞碟探索》真的是“科普期刊”吗? 从创刊伊始,杂志的稿件信源就相当微妙。世界范围内UFO的专业研究文本数量相当有限(《飞碟探索》自己就是全球最大的UFO内容生产者);目击飞碟这种事也可遇不可求—— 中国大陆当年一度UFO满天飞,但也并非每两个月都有谁被外星人劫走。可是在美国纽约,有一家神通广大的报纸,两周出刊一次,次次都有外星人研究的重大研究进展。这家报纸名字庄严可信:《世界新闻周刊(Weekly World News)》。

说句老实话,《世界新闻周刊》的研究进展实在过于重大了,在这份报纸里,希特勒还活着、麦当娜是男人、外星人不仅真实存在,而且早就友好接见过美国的历任总统 …… 社会主义飞碟研究势必要取其精华、去其糟粕。于是《飞碟探索》只转载了一些看上去比较真实可信的新闻,比如下面这篇。

飞碟探索 1981年第一期“ 外星人 ” 朱福铮 译 1980 “ 华夏碟影 ”时波 编著 1988 “ 天外访客UFO ”林文伟 编著 1982 (从上至下)

“蝙蝠童子”的奇怪传闻,我们追溯考证的话,可以在19世纪沸沸扬扬的“月球大骗局”中,找到它古老的叙事原型。不过,我在此无意探究谣言自身的传播与流变,更无意批判《飞碟探索》天真的新闻伦理。在我看来,人类集体依赖的媒介幻境,不过是一场永恒的镜花水月。2019年面对着液晶屏幕,自以为与万物互联的你,并不比三十年前阅读平装本飞碟探索的读者们,接触得到这世界更深刻的真实。

也有一些意想不到的境外媒体,与《飞碟探索》建立了紧密战略合作关系。美国科幻杂志《OMNI》—— 被飞碟探索编辑部亲切地译为“无垠杂志”,在1981年飞碟探索创刊之际,远隔重洋寄来了情真意切的创刊贺辞。其后许多年里,飞碟探索上颇有一些唱重头戏的文章,都是从OMNI杂志上摘录的。

OMNI 杂志本身就是风行于八九十年代的 Psychpunk 传奇神刊之一,它1978年创建于纽约,主编 Kathy Keeton 女士是三级片艳星出身,而她丈夫是大名鼎鼎的成人刊物《阁楼》(Penthouse)的缔造者。OMNI 的寿命比飞碟探索更为短暂,1998年 Kathy Keeton 逝世后就随即停刊。

飞碟探索 1994年第四期 世界新闻周刊 Weekly World News “ 月球大骗局 ” Great Moon Hoax 1835(从上至下) 长按识别二维码 深入阅读“ 月球骗局 ”的故事

出版期刊是一件极其消耗人类精元的工作,更何况,每天还要编译飞碟劫人、雾海沉船、蝙蝠出洞这样令人精神失常的稿件。前文提到的林文伟先生,曾是《飞碟探索》最稳定的金牌供稿人,创刊后十几年笔耕不辍,一直写作到九十年代中期。在1993年的一篇专访里,他表示自己也干不动了,“现在我退休在家,不像以前那样有精力寻找飞碟,更多时间只练练气功”。 与飞碟探索杂志编辑部一墙之隔,甘肃人民出版社科技编辑室独立出去的其余几个年轻人,在人类历史的一条更主要的时间线上,制作着另一部充满野心的期刊 —— 《读者文摘》。

飞碟探索 1981年第一期 (上) OMNI 封面 Stanislaw Fernandes 绘制(下)

《读者文摘》模仿自美国杂志《Reader's Digest》,这一类刊物统称“文摘汇编”,可以看做现今遍地开花的洗稿自媒体真正的活祖宗。文摘类期刊不需要记者,更不需要撰稿人,所以出版周期更短,组稿也更简单。 《读者文摘》与《飞碟探索》同时创刊,但由于前者是半月刊,后者是双月刊,所以《读者文摘》提前六周上市。这期创刊号里甚至提前拿走《飞碟探索》的一篇备稿:日本人中岗俊哉的《呼叫飞碟的人》 —— 当然,祖宗做事比如今的孙子们体面得多,稿子再怎么洗,都是要给原作者寄汇款单的。

《飞碟探索》与《读者文摘》这一对同年诞生的双生子,出身同门,却没有继承相似的血统,所以注定要面对迥然不同的命运。 创刊三十八年后的今天,《读者》已成长为亚洲销量第一、世界销量第四的华语杂志之王;《飞碟探索》却已无力在纸媒市场上生存。 大自然的残酷规律就是这样:有人呕心沥血,却生不起一处篝火;有人举重若轻,竟改变了潮水的方向。历史的航道有宽有窄,每一艘航船都自有其命运,但并不是所有远航都配写进水手的歌谣里。

飞碟探索 1981年第一期 创刊号(上) 读者文摘 1981年第一期 创刊号 (下)

世纪末包罗万象的爱

读到这里,我猜你一定会问我:为什么是它,为什么一定是《飞碟探索》?我想用以赛亚· 伯林(Isaiah Berlin)对“浪漫主义”的精彩评述,来代替对这个问题正面回答;在下面这一大段话中,所有的“它”,都不妨替换为“飞碟探索” ——

“…… 它是青春,也是病弱苍白,是热病、是堕落、是美丽无情的女子、是死亡之舞。是生活的斑斓丰富,是生活的丰盈,是不可穷尽的多样性。是骚动、暴力、冲突、混沌。又是安详,是自然秩序的和谐一致,是天穹的音乐。是废墟、是月光、是中魔城堡、是狩猎的号角、是精灵、是巨人、是狮身鹫首的怪兽、是飞瀑、是弗洛斯河上古老的磨坊、是幽灵、是吸血鬼。它又是是田园牧歌,是哥特大教堂、是暮霭中的古迹、是久远的家世、是人们坚守却无法描述的旧秩序。它又是标新立异、是革命、是对活在当下的渴望;它拒绝知识,无视过去与将来。他是怀旧、是幻想、是迷醉的梦、是甜美的忧郁和苦涩的忧郁、是孤独、是放逐、是漫游于遥远的东方。它是极端的自然神秘主义,也是反自然主义的极端唯美主义,它是力量、意志、自我展现,也是自虐、自残、自杀。它是绿色的田野、母牛的颈铃、是涓涓小溪、无垠的蓝天。然而,也是怪癖、是倦怠、是帝国、战争、屠杀、世界末日的震撼。它是反叛的英雄、厄运缠身的人,受诅咒的灵魂,是海盗、异教徒、社会公敌,是纯洁的妓女和高尚的罪犯。它以人头为酒杯醉饮,攀登维苏埃火山想要与平等灵魂对话,它是撒旦的狂欢,是愤世嫉俗的讽刺,是魔鬼般的笑声,是黑色英雄。它也是不足以表达基督教灵魂的无限与永恒的布满繁星的天空。简言之,它是美,也是丑;它有力,它也软弱;它是个人的也是集体的;它是纯洁的也是堕落的;是革命也是反动;是和平也是战争;是对生命的爱也是对死亡的爱。” 是的,《飞碟探索》就是一场微观的浪漫主义运动。它同时象征着时代的理智与疯狂,是所有自相矛盾的文艺体裁的集大成者,是世纪末包罗万象的爱。

飞碟探索 1993年第六期 1991年第一期 1991年第六期(从上至下)

首先,你可以把《飞碟探索》看成一本孤独行星的探秘指南,是暗黑版的中国国家地理。它不会带你去那些寻常景点游山玩水,而是要把你拉到冰峰与激流之间,一面与大自然搏斗,一面与超自然力量搏斗 —— 去美国腹地寻访大脚野人;去大西洋百慕大魔鬼三角海区探索漩涡与黑洞;爬上神圣的喜马拉雅山,辨认被永恒冰雪掩埋的外星人的遗体。

飞碟探索 1981年第一期 1991年第五期 1982年第三期 1987年第六期 1991年第五期(从上至下)

其次,《飞碟探索》,堪称一本头脑风暴的创意实战教程。你看不到老生常谈的阴谋论,因为此处就是阴谋论的策源地。随便摘出一篇文章,都是耳目一新的阴谋新论 —— 一位迈阿密的化学教授认为,埃及的金字塔,其实是用来储存外星人丢弃的核废料的;一位加拿大博物馆管理员说,飞碟里面坐的可能不是外星人,而是爬行动物进化而来的“恐龙人”;一位南亚拉巴马的心理学家,做了半年多试验,想用大脑发射意念波影响计算机,结果全失败了…… 《飞碟探索》编辑怂恿读者:“感兴趣的自己试一试”。

飞碟探索 1992年第五期 1991年第三期(从上至下)

另外,《飞碟探索》,是一本理疗养生宝典。在这里你可以读到—— 飞碟放射线使人致病;飞碟放射线可以治疗绝症;飞碟与人体健康的联系;飞碟与人体健康不一定有联系 …… 不止一位撰稿人发表研究成果,认为UFO发出的光芒,和人体特异功能者放出的“气功外气”是同一种物质。八十年代飞碟探索重要撰稿人“羊璧”提出,修炼气功应该成为宇航员的必修课:比如火箭发射加速离开地球时,宇航员就可以发功“运气到头”,缓解大脑缺血;为了解决未来长途太空旅行的食物问题,建议让所有宇航员都学习“辟谷”。

飞碟探索 1989年第六期 1988年第三期 1982年第三期 1988年第三期 1991年第二期(从上至下)

飞碟探索 1988年第六期(上) 1994年第六期(下)

飞碟探索 1988年第一期 (上) 1989年第三期(下)

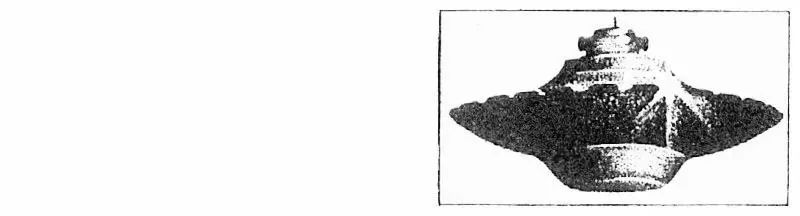

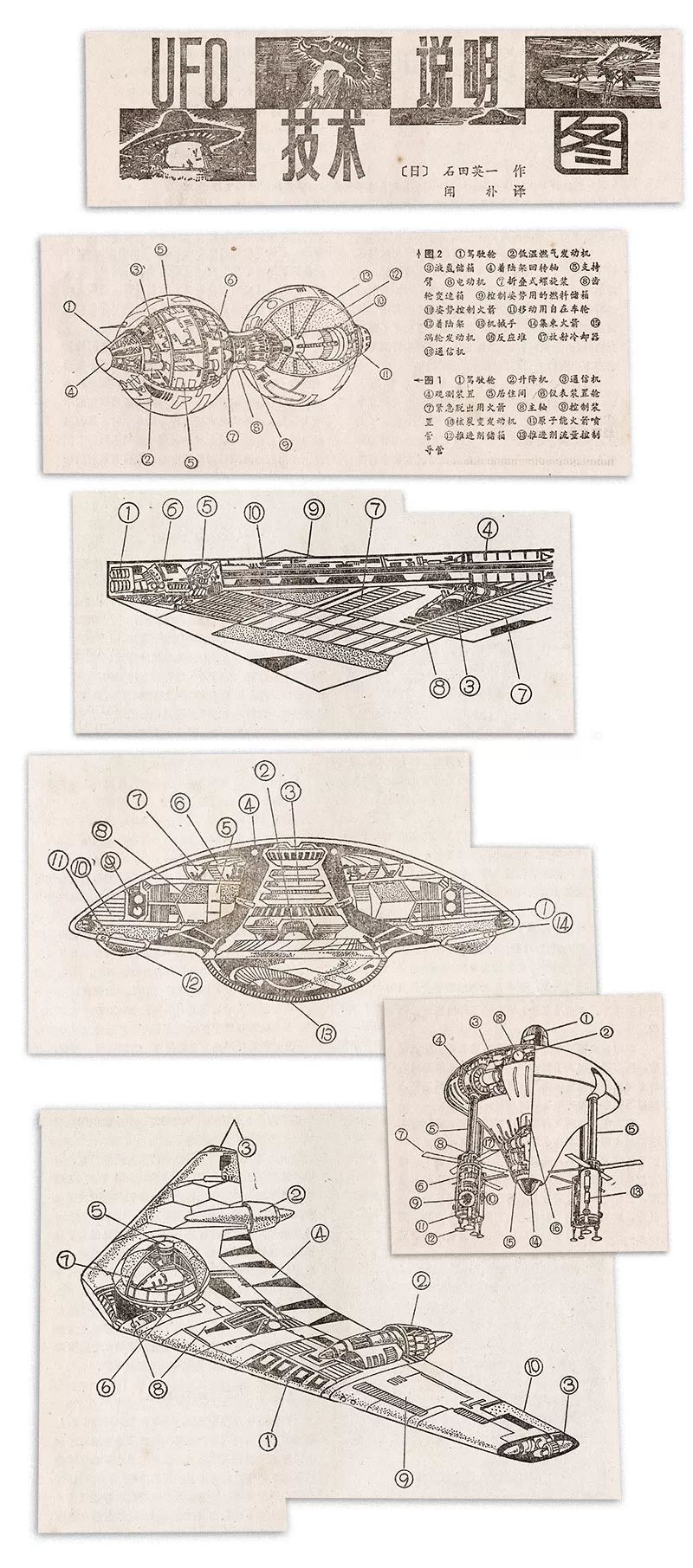

《飞碟探索》,可以说,是一本极客手工 DIY 指南。1982年,杂志曾刊出日本人石田英一所绘制的详尽的飞碟设计图,在UFO学界引起轰动。几个月后,我国UFO爱好者扳回一城:河南工程师周伟业先生也画出了自己的设计图。周师傅认为,飞碟的飞行运动原理,其实比日本人想象得简单—— “就和电风扇差不多”。为了证明自己的观点,周师傅使用车间的废旧排气扇,制作出中国历史上第一台手工“飞碟”,并给杂志寄来了照片。不过,手工“飞碟”到底能不能飞起来,文章里并没有讲。

飞碟探索 1982年第六期

飞碟探索 1982年第四期

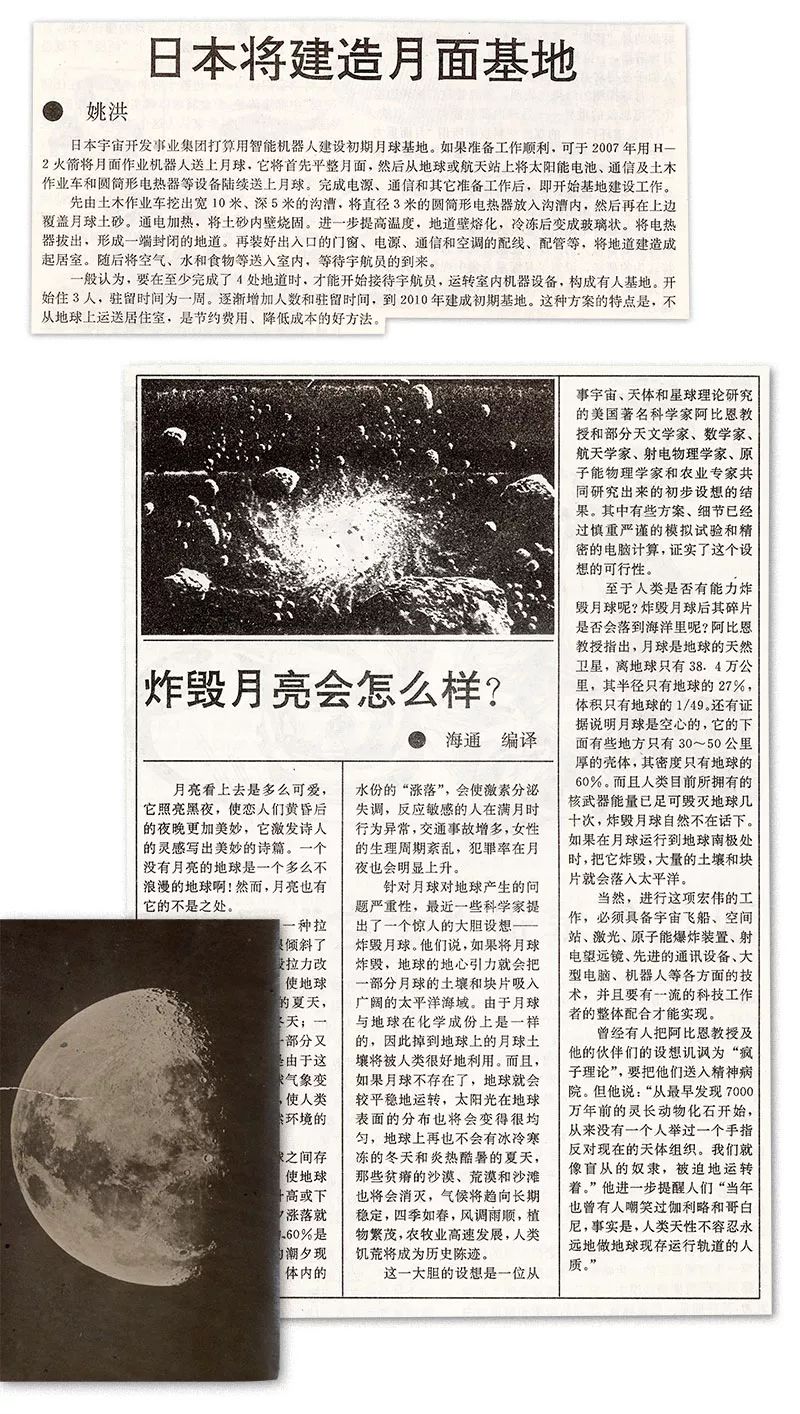

《飞碟探索》,还是一本深刻探讨人类命运共同体与行星地缘政治的警世恒言。早在1992年,中国的UFO研究者们,就已预见到,世界金融危机之后,资本主义国家为了刺激内需,必须将向外星输出过剩产能。据说,日本人已经率先动手,计划在2010年建成月面殖民基地。而此时,有人提出一个方案,“炸毁月球”,使用其碎片在太平洋填海造陆,改造地球气候和自然资源。说真的,什么炸开喜马拉雅山让印度洋暖风吹入西藏高原,跟飞碟探索构想的这些史诗般的宏大计划相比,真的是雕虫小技。

飞碟探索 1992年第四期(上) 1994年第一期(下)

《飞碟探索》,不得不说,是炎黄子孙寻根溯源的终极族谱。一位民间考古学家陈文敏,研究了许多殷墟出土文物并查阅了大量史料,得出一个不太意外的结论 —— 中华民族的祖先是外星人!相信诸位和当年的我一样,读了这么多年飞碟探索,突然得知这样的喜讯,不禁涕泪满衣裳。但是转念一想,又怅然若失 —— 既然咱们自己就是外星人,那还在这探索什么呢?

飞碟探索 1988年第三期 1991年第三期

《飞碟探索》,不可免俗地,还是探讨名人轶事的趣味八卦小报。安迪·沃霍尔说得好 —— “在未来,每个人都能在飞碟上度过十五分钟。” 美国第39任总统吉米·卡特,曾代表地球公民,给外星人写过一封信,这封信,曾全文刊登在《飞碟探索》上,现在正乘着旅行者2号探测器飞出太阳系。此外,庄子、国父孙中山先生、还有德国大诗人歌德都表示,他们目击过飞碟,千真万确,有史料为证。

飞碟探索 1982年第四期 1988年第一期 1994年第五期 1988年第二期(从上至下)

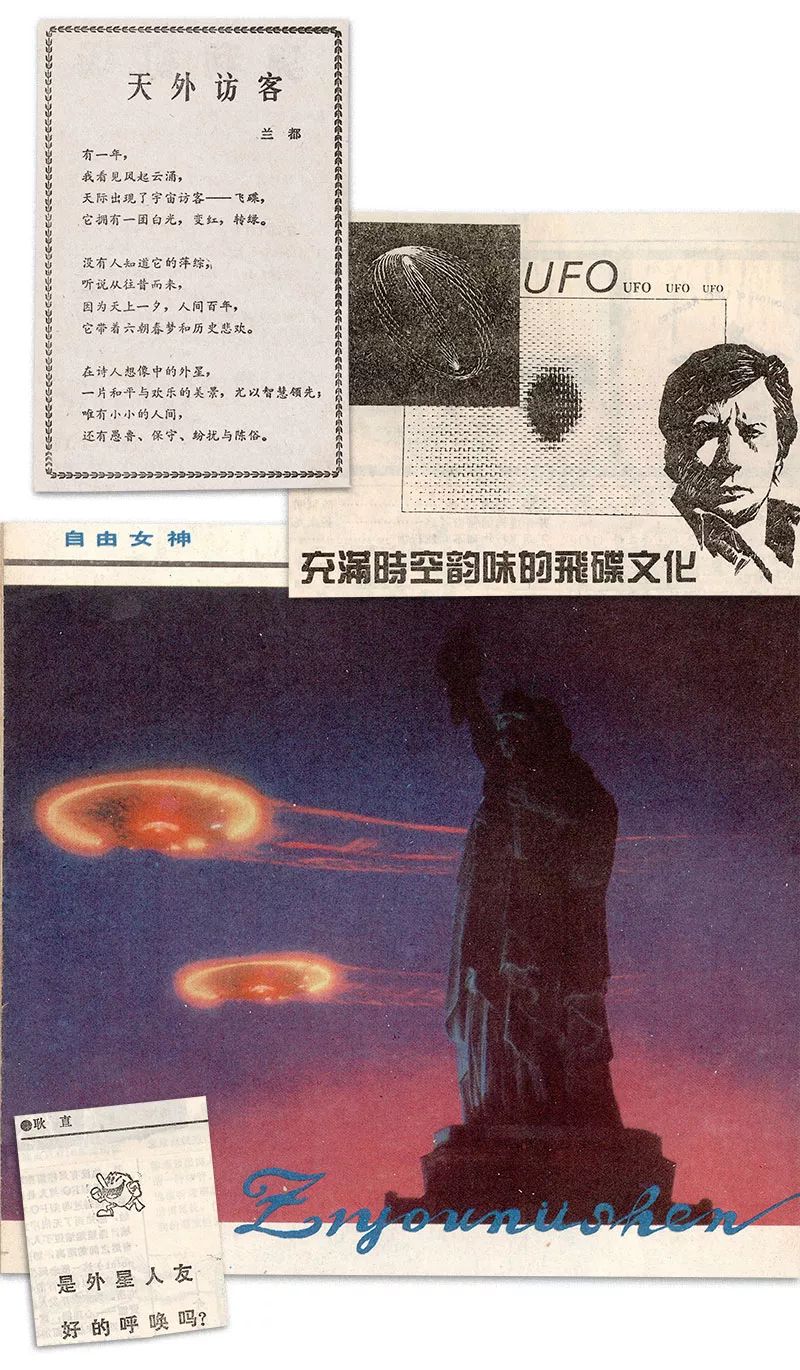

《飞碟探索》,更是一本疗愈人类心灵创伤的唯美之书。当你看腻了那些耸人听闻的超自然事件,而只想在这里领略UFO的诗情画意,你会读到 —— 一位笔名“兰都”的目击者,怀抱着六朝春梦与历史的迷思,写诗咏叹飞碟的萍踪;一位眉头紧锁的中学教师,放下刚沏好信息功龙井茶,带你品一品充满时空韵味的飞碟文化;一对水晶吊灯般金碧辉煌的不明飞行物,在春江花月夜的配乐声中,欢乐地掠过紫色的纽约;一位笔名颇为“耿直”的撰稿人,脸上堆满 Pac-Man 热情洋溢的欢笑,呼唤着外星人的友谊与爱。

飞碟探索 1982年第三期 1994年第一期 1988年第二期 1988年第一期

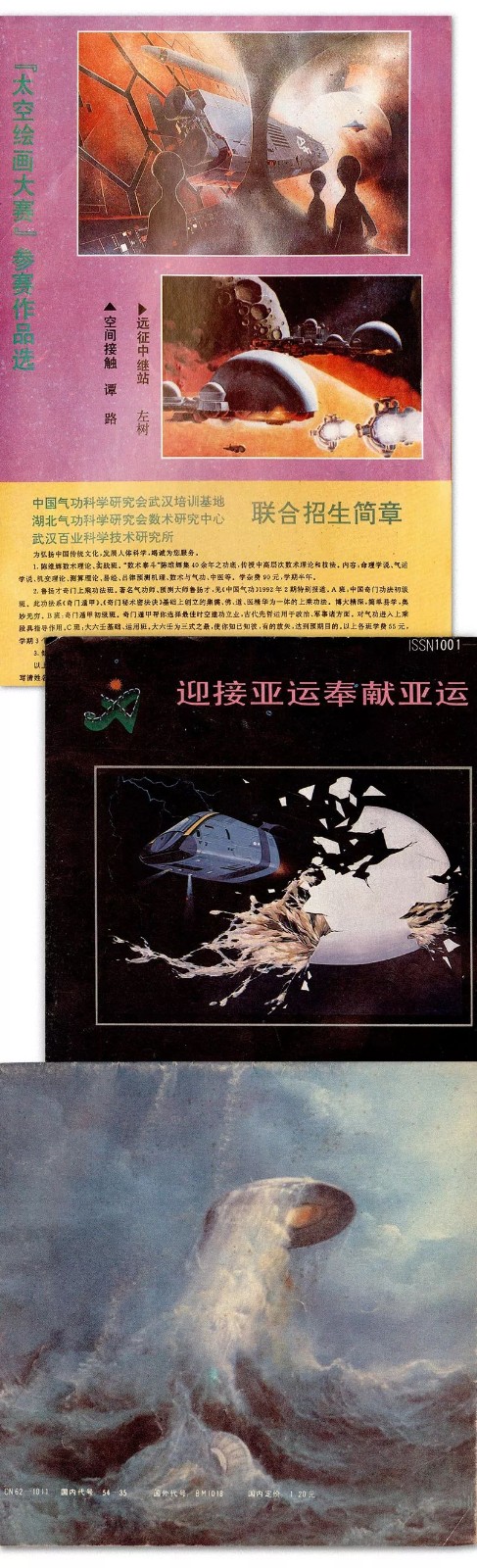

《飞碟探索》,更是一场可歌可泣的太空题材新浪潮艺术运动。从九十年代初开始,为了“发展和宏大国内太空绘画艺术,建立一支太空绘画作者队伍”,飞碟探索杂志开始大力刊登全国各地青年画家的喷绘海报。这场艺术运动最终无疾而终 —— 伴随着电脑 CGI 绘图技术的迅速崛起,那一幅幅由喷枪绘制的UFO,最终成为中国手绘幻想画的绝唱。

飞碟探索 1991年第一期 1994年第二期

《飞碟探索》,还是一本幽默风趣、感人至深的漫画合辑,令人笑中带泪。人们常说,日本有少年Jump,而中国有少年幽浮。爱好二次元文化的你,完全可以跳出文字的枷锁,看机智的漫画家,如何利用外星人辛辣地针砭时弊,讽刺改革开放初期的社会乱象;你还可以尽情地畅想未来,期待旅行社开发的“飞碟五日游”作为你未来的蜜月之旅。

飞碟探索 1991年第三期 1989年第五期 1988年第三期(从上至下)

当然!不要忘了。飞碟学是严肃的学科,是一项全人类的浩大工程。需要千千万万的研究者,励精图治、上下求索、切磋研讨,衬衫胸前插着参加婚礼用的绶带围坐在一起开会,才能终有小成。在各大专院校中设立“飞碟学”专业这个紧迫问题也被提上案头,如何进行设置专业、如何开展研究、如何就业分配,都在杂志中得到详尽贴心的解答。所以我们还可以说,《飞碟探索》是一本实用价值很高的职场商务手册。

飞碟探索 1991年第四期 1986年第一期 1990年第一期 1991年第一期

《飞碟探索》,是一本反乌托邦题材的严肃科幻文学。时间拨回到1988年,时年23岁的 韩松,是《飞碟探索》上一位活跃而高产的撰稿人。那时的他,一时高屋建瓴地点评中国UFO研究,一时探讨飞碟与禅的玄学关系,一时又去采访某位“白天炒股票,晚上找飞碟”的台湾人 …… 如今,恐怕没有人可以否认,韩松是中国当代最重要的科幻作家之一;如果你还不了解韩松那些晦涩而怪诞的反乌托邦故事,不妨先了解一下他在三十年前的黑历史。

飞碟探索 1992年第五期 1988年第三期 “ 宇宙墓碑 ”韩松 著 1998 飞碟探索 1991年第二期(从上至下)

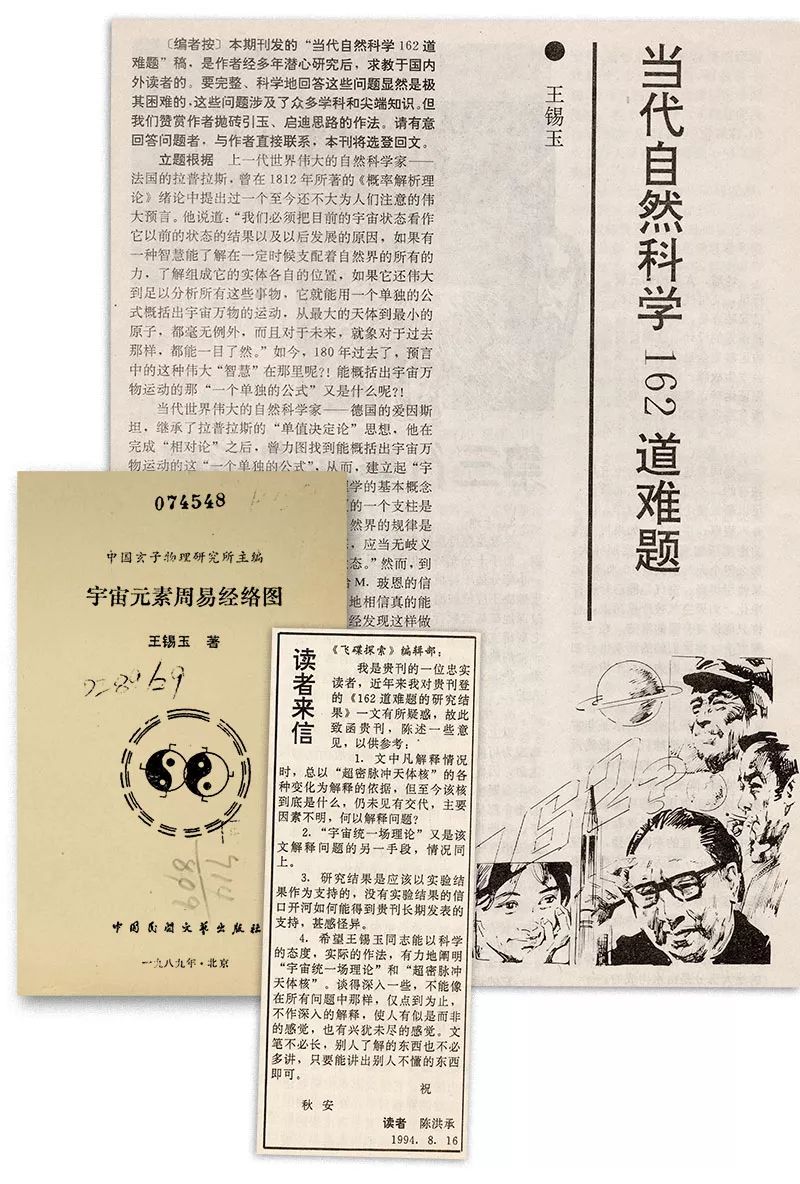

《飞碟探索》,归根结底,还是一部自然哲学的终极百科全书。1992年到1994年之间,它连载了民间科学大师、沈阳铁路局老干部,王锡玉老人的专栏“当代自然科学162道难题”。这162道题,字字珠玑,全都是人类科学的终极命题。王老使用“宇宙太极统一场理论”,把这一百多道题全解答了。这理论具体是怎么回事,恕在下才疏学浅,实在是看不明白。在座诸位有兴趣的话,不妨去买一本王老的专著,《宇宙元素周易经络图》研读,这本书由“中国玄子物理研究所”主编,读罢立刻能白日飞升也说不定。

飞碟探索 1992年第三期 “ 宇宙元素周易经络图 ”王锡玉 1989 飞碟探索 1994年第五期(从上至下)

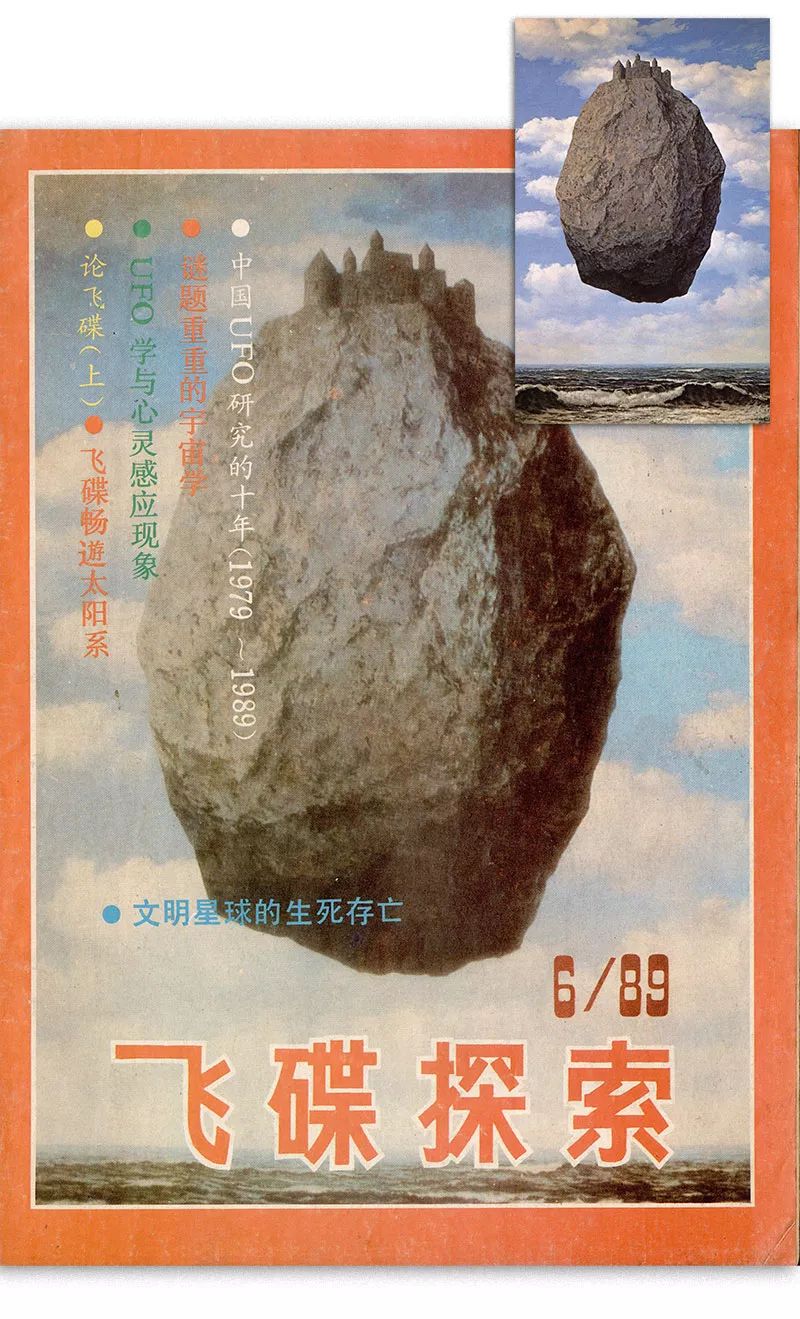

阳春白雪的《飞碟探索》,还曾点评过当代艺术。1989年,我在它的封面上,认识了20世纪中期最富盛名的超现实主义画家雷内·马格利特(Rene Magritte)。马格利特一生都痴迷于描绘悬置与漂浮的物件,1959年的油画 《比利牛斯山的城堡》,是其“漂浮”主题中的代表作。这张封面在我幼小的心灵中,留下不可磨灭的印象 —— 之后的很多年里,我心目中的马格利特,就是个画飞碟的。

飞碟探索 1989年第六期(下) Le château des Pyrénées Rene Magritte 1959(上)

《飞碟探索》,对席卷欧美的科幻迷影文化,有自己独到的见解。在《星球大战》(Star Wars)尚未在中国大陆公映之前,中国的UFO研究者,就按照严谨的外星生物分类学,把德高望重的人物尤达大师(Yoda Master),率先命名为“扁头人”。与之分庭抗礼的,还有“蚂蚁人”、“熊形人”、“蛙形人”、“章鱼人”、“昆虫人”。

“ 星球大战 Ⅱ 帝国反击战 ” 1980(上) 飞碟探索 1987年第六期(下)

《飞碟探索》,对正在崛起的电子游戏文化更是有所涉猎。1987年,兰州的电子市场里,恐怕还买不到模仿雅达利2600的兼容机。这一年的首期封底,刊登的是一幅“太空侵略者/小蜜蜂”的游戏宣传画。飞碟探索的编辑虽然看不懂照片中的少年在干什么,但是也被他操作雅达利2600的快意所感染了,于是在图片下配了一条充满斗志的解读 —— “用电脑截击飞碟(布景照)”。

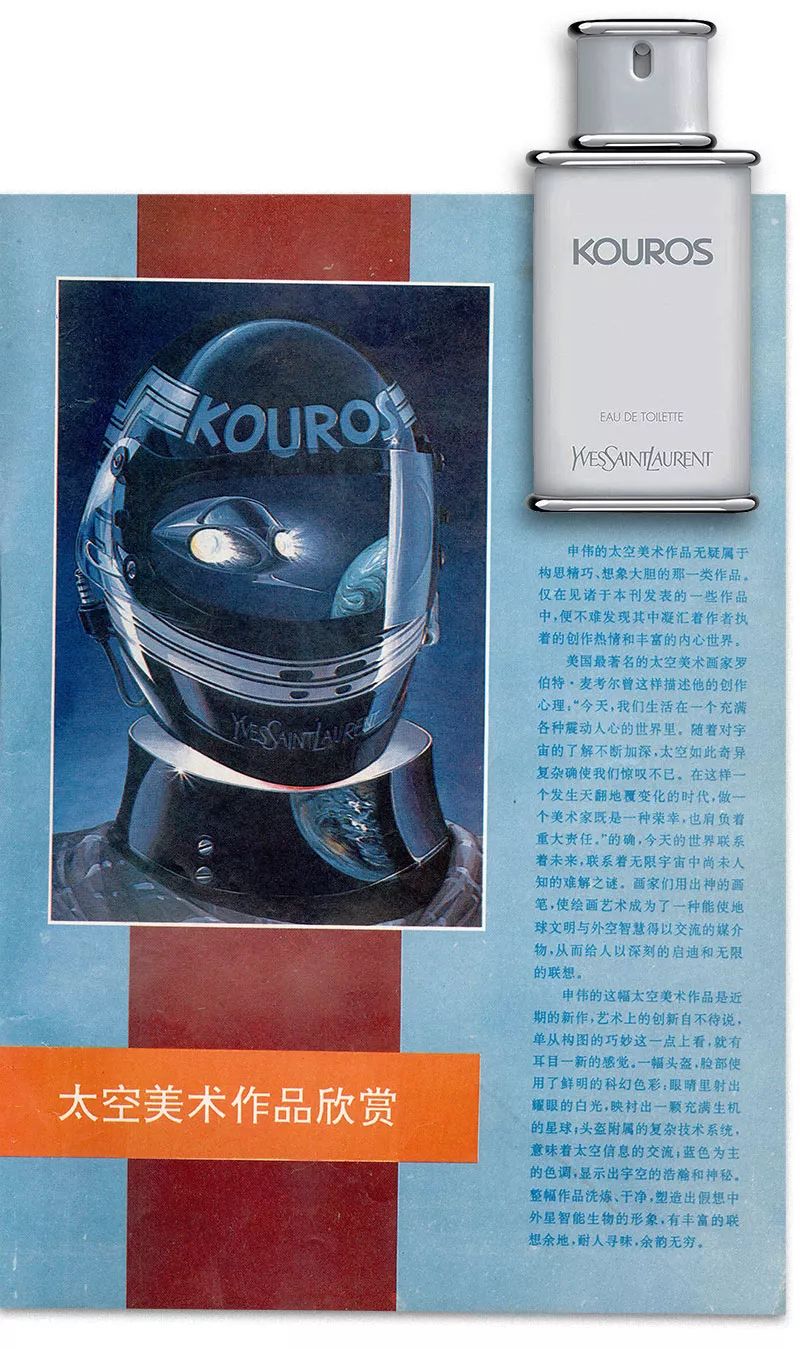

《飞碟探索》,还是中国男士时尚和生活方式的拓荒者 —— 它曾用奢侈的欧洲理容用品,诉说着太空探索的孤独与乡愁。《飞碟探索》杂志1992年第二期封底,刊登的是青年画家申伟创作的“太空美术作品”,画中这位可能是宇航员的人物,在头盔额头处醒目标示有圣罗兰(YSL)男士香水“科诺诗(Kouros)”的大名,整个头盔还像真正的香水瓶一样,刻着精致的圣罗兰商标。

飞碟探索 1987年第一期(上) “ 太空侵略者 ” Space Invaders 1980(下)

《飞碟探索》,是全中国,不,也许是全世界唯一敢于公开揭露极端音乐歌手罪恶身份的杂志。名满金属乐坛的玛丽莲 · 曼森(Marilyn Manson),多年来一直以恶魔撒旦自居,但广大乐评人只把这当成艺术比喻。只有飞碟探索的编辑勇敢地站出来指出,曼森是一个有暴力倾向的外星人。

KOUROS Yves Saint Laurent 1983(上) 飞碟探索 1992年第二期(下)

《飞碟探索》,是一本晦涩难懂、无法解读的天书。编辑部迄今为止最让人难以理解的一次举动,纵观人类出版物史,都难以找出等量齐观的案例。1988年整整一年,《飞碟探索》杂志版权页上,刊首的标志性的“飞碟”图案,印的都是上下颠倒的。可能是美术编辑太想让大家目击一次真实的UFO了,于是按照春节贴福字的思路设计,寓意“飞碟到(倒)了”。

飞碟探索 2005年第六期(上) Marilyn Manson(下)

《飞碟探索》的摇滚精神深入骨髓,它拥有全中国最愤怒、最硬核、最反叛的订阅者。我曾在二手书市上购得一本1988年第一期的《飞碟探索》,这本杂志最初的主人,想必当年是一位笃信外星人存在的血气方刚的少年—— 我被他(她)写在书中那些激情万丈的批注吓坏了,读着这些力透纸背的咒骂,我仿佛能听见他(她)对撰稿人发出的怒吼:“精神病!!!不相信飞碟就快去死!!”

飞碟探索 1988年第三期

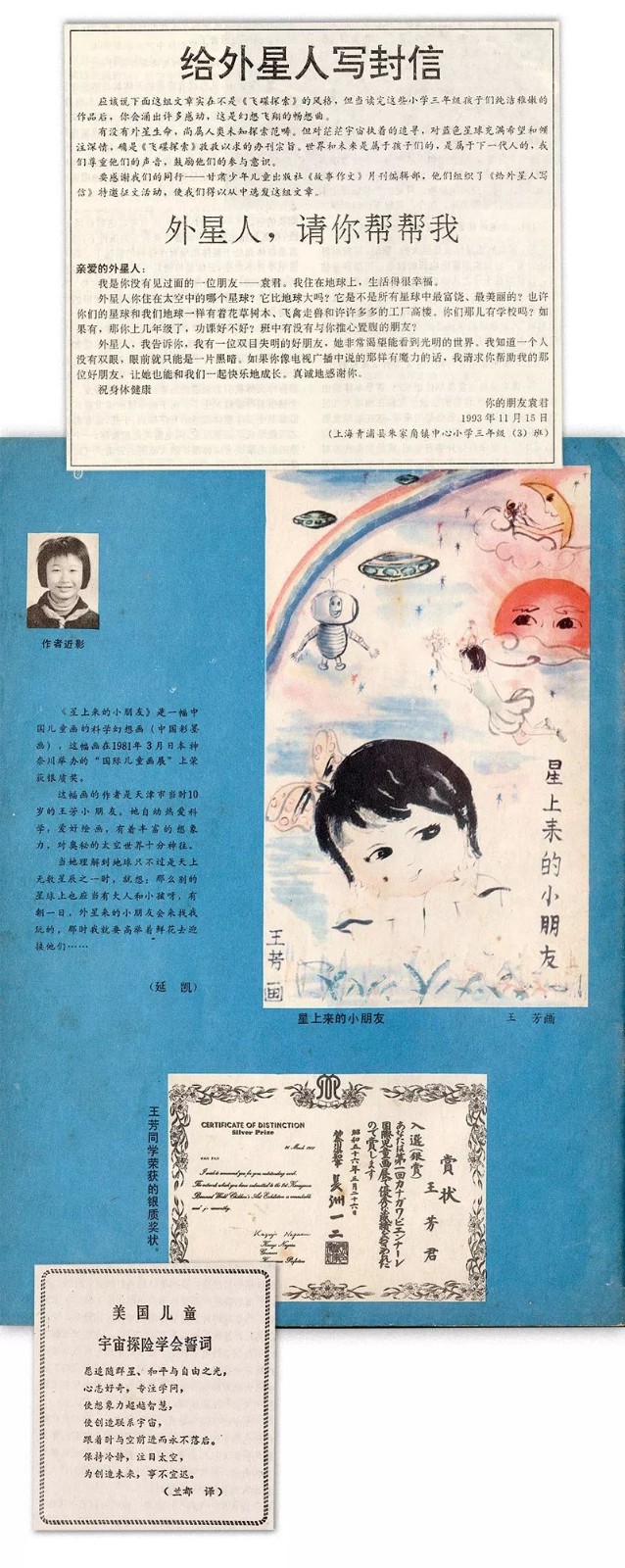

也不是每一个读者都像上面那位那么血脉贲张。1993年,《飞碟探索》和甘肃少儿出版社的《故事作文》杂志联合举办了一次征文比赛 ,大赛主题是 “给外星人写封信”。上海朱家角中心小学一位叫袁君小朋友,给外星人写来一封情真意切的短笺。在信中,她请求外星人,用魔法治疗她的朋友失明的双目,让那个不幸的女孩重见光明

飞碟探索 1994年第三期 1982年第六期 1982年第四期(从上至下)

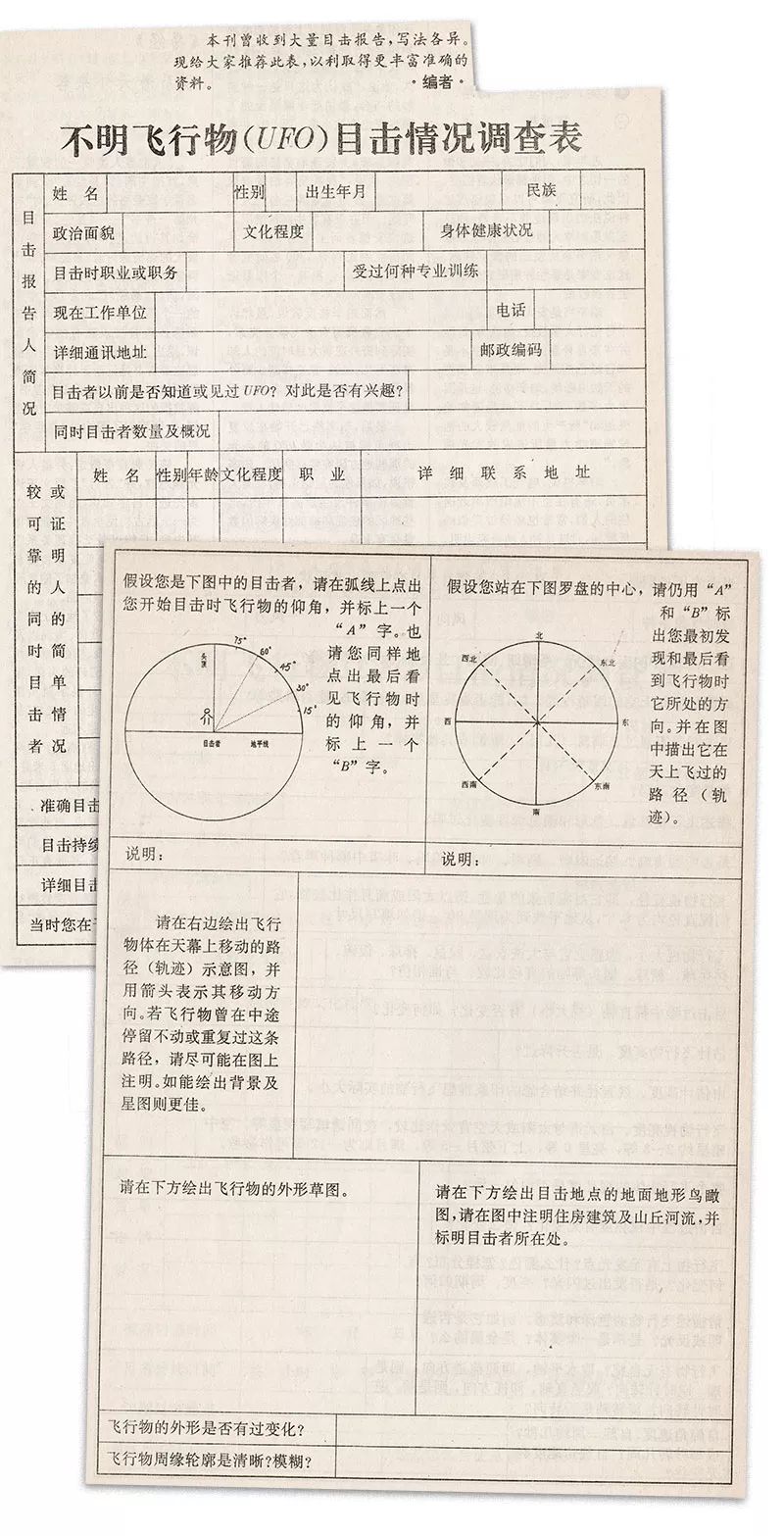

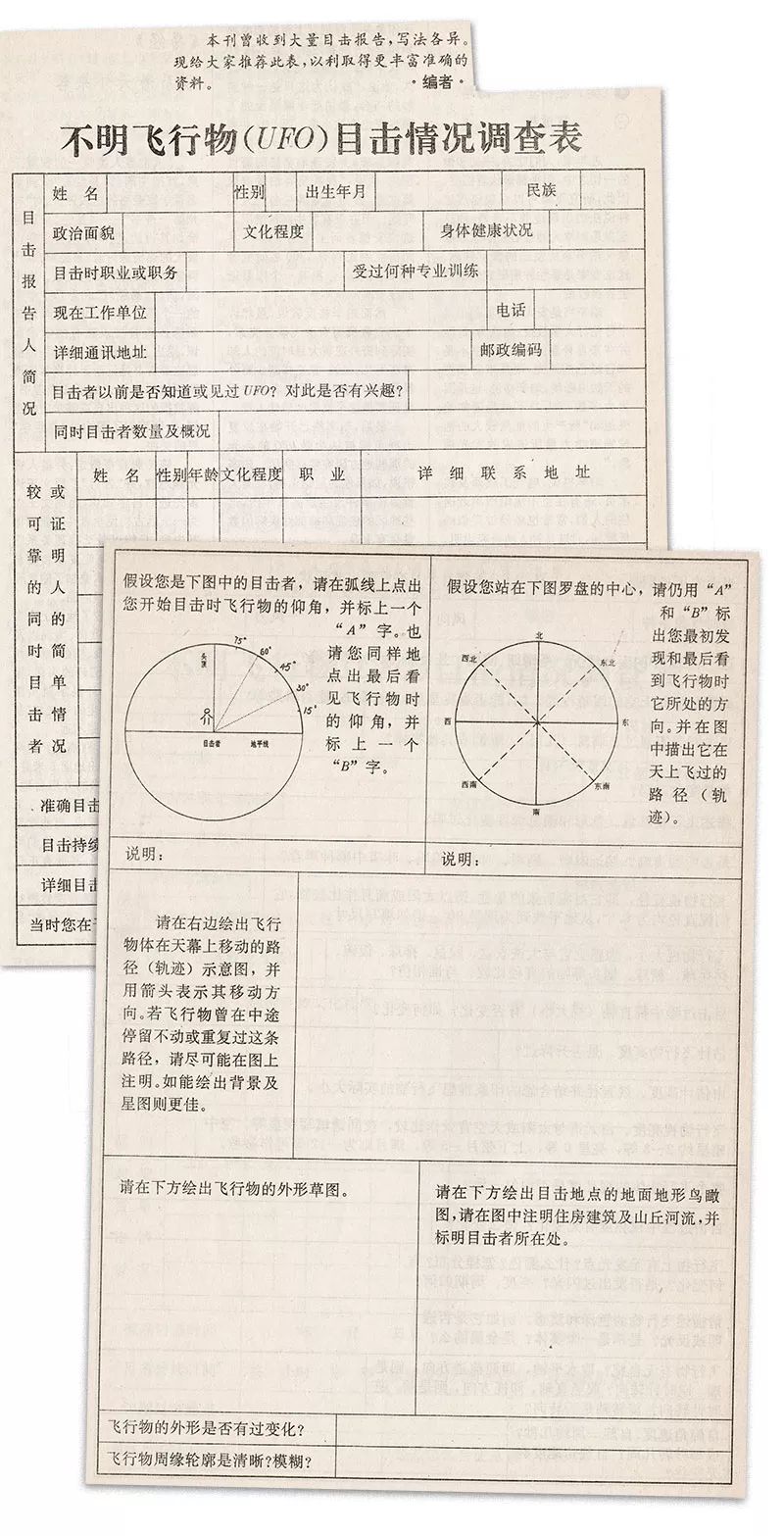

1993年正在读三年级的小袁君,想来如今也三十五岁了。她那位失明的朋友,后来治好了自己的眼睛吗。写信的时候她九岁,正好与那一年坐在公园里演算的我同岁。 我知道在无数个平行宇宙里,都有一个随身携带圆珠笔的孩子,望着窗外静默的星星。他们在期盼夜空中的倏然一闪;也在梦中反复演习过,将所见所闻写进珍藏的“UFO目击调查表”。每一个平行宇宙中的孩子都相信—— 外星人会来帮助我们。智慧与爱可以抚平历史的伤痕。人类终将互相谅解。付出牺牲的人必将得到自由。纯真的事物永不变质。明天的世界会比昨天更好。

飞碟探索 1990年第二期

飞碟的余烬是最纯洁的白 我是什么时候接受了人类注定孤独的宿命呢。也许是十四岁,也许是十五岁。成长或许要经历漫长的岁月,而长大总是在一刹那间完成。某一天,我决定不再续订《飞碟探索》,于是走进了中学的图书馆,试图去借阅一些看上去更深奥的书籍。

很多时候,我都在设想,如果儿时阅读的不是《飞碟探索》,而是剑士与恶龙,孤堡中被囚禁的公主,远行的王子所携带的被诅咒的宝石;由这样的故事所塑造的灵魂,会与现在的自己有什么不同吗? 虚构与梦境是同一种东西,梦境所生成的历史,大于历史自身拥有的物理边界。就如同我在图像小说里言说那些闪光的 “幽浮”(Ghost Drifting)之时,也只是在言说那飞碟闪光的外壳与人类梦境相重叠的部分。

飞碟探索 1982年第六期(上) 《冬泳记 | 宇宙、地球与大气》 托马斯·慢 2014(下)

许多年后的一天,我坐在电影院里,看贾樟柯导演的《江湖儿女》。当心灰意冷的赵涛,作别旧爱,坐上西行的列车,翻开客厢台桌上一本看似无关紧要的杂志时,我忽然心中一动:那分明是一本2006年的《飞碟探索》。接着,我终于在一部中国现实主义电影中,看到了真正的UFO —— 在阒然无人的荒野上,在远离故乡的茫茫暗夜里。那一瞬间,大概没有人比我更理解,这星球上每一个寂寞追寻者的荒谬命运。 银幕上的飞碟飞远了。我知道我正在忘记,忘记一个时代的见证者群体曾共同拥有的东西,但是我又说不出我究竟遗忘是什么。电影里,有一个男人爬上缓坡,说火山的灰烬是最纯洁的白色。我知道它们曾是地下的涌动的熔岩,构造了大地与群山的形状却最终失去了自己的名字。 所有个体都生活在相互交织、忽明忽暗的时空里,在不明飞行物的孤独照耀下遗忘各自的童年。而勾勒历史的恢弘手臂,总是懒得去命名那些漆黑的旷野和无人的夜。

飞碟探索 2006年第一期 / 《江湖儿女》 贾樟柯 2018 / 《三峡好人》贾樟柯 2006(从上至下)

* 如果你想听关于《飞碟探索》的更多故事,请收听托马斯·慢作客 “别的电波” 的 这一期 podcast 节目。

炎黄子孙们后知后觉的飞碟热,与气功、中医、道家内功法门、五行术数、人体特异功能纠缠在一起,幻化成为看上去更恢弘的东西。

两万五千光年外的乡愁

“据报道,地球科学家无意间接收到了2.5万年前被破坏的外星宇宙飞船上发出的SOS信号。据南斯拉夫物理学家福朗· 哈巴多· 姆萨博士发表的文章说,美国、苏联、联邦德国的专家确信,奇妙的信号是公元前2.5年前从受到武装敌对国攻击的宇宙飞船那儿发出来的!…… 博士说,接收到这个信号的是西伯利亚针叶树林工作的苏联科学家,根据推断,SOS是在行星间旅行的非武装客船,受到战舰发射的导弹攻击后,立即发出求难信号的。信号向地球用光速飞行了2.5万年,好不容易才到达我们这里。那个星群与地球的距离,是地球和太阳间距的1.5万亿倍,但从大宇宙来看,其实离地球不远。 ”

1991年暑假(7月25日)出版的飞碟探索 1991年第四期

光速,2.5万年,365天,24小时,3600秒。男孩合上书页,在杂志背面列式演算起来。他刚过完九岁生日,和其它故作老成的小学生一样,有在上衣口袋里别一支圆珠笔的习惯。宇宙如此浩瀚,并且浩瀚得理所当然。北京亚运会去年夏天就闭幕了,街心公园对面广告牌上,依然画着微笑的熊猫盼盼。暑假还没有结束,可是暑假终将结束。 那本杂志就是《飞碟探索》。那个坐在公园里演算的男孩就是我。生活在那时候的中国人,可以隔空取物、负重飞行、用意念波治病、与外星生物促膝谈心。那个时代你可能未曾经历,也可能经历过却在成长中遗忘了…… 因为未来的事永远比过去新鲜,而疲于奔命的现代人,总以为童年记忆是一场幻梦。

飞碟探索 1987年第一期(上)1988年第三期(下) 。点这儿 能看 1981—1993年飞碟探索封面图集

20世纪人类的飞碟热,也许的确是始于一场白日梦。1947年6月24日,美国商人 Kenneth Arnold 告诉记者,他驾驶私人飞机飞越华盛顿州时,看见九架奇怪的飞行器,“它们丢进水里,就会像碟子掠过水面”—— 这就是“飞碟(Flying Saucer)”一词的起源。

接下来,你可能期待读到这些内容—— 雷尼尔群山上空幽灵般的新月,罗斯威尔农场中破碎的锡箔纸,被外星女郎一再强奸的老嬉皮士,美国政府秘密解剖的小灰人……

人们在讨论这些故事的时候,仿佛在复述某些遥远的神话;它们披着现代太空知识的外衣,却散发着精灵、魔法、仙子与毒龙的古老幽光。 有人说,外星文明乘坐飞碟降临地球,本质上就是根植于“基督再临”这一文学意象改编的现代都市传说。然而我更愿意说,它是一种超现实的期待和迷狂的乡愁,是20世纪人类自我编织的最怪异和最瑰丽的成人童话。哪怕是今天,我早已不再相信那些漏洞百出的目击证据,但是在我内心深处,对UFO,对外星生命,仍然怀着九岁男孩一般的痴迷。

“ 地球停转日 ” The Day the Earth Stood Still 1951(上) /“ 惑星历险 ” Forbidden Planet 1956(下)

《圣经 : 以西结书》中的不明飞行物 :“ …… 我又听见那活物的翅膀相碰, 与活物边的轮子旋转震动的轰轰响声。 ” / 1947年6月24日 Kenneth Arnold 目击事件, 标志着现代UFO神话的正式肇始 / 1947年7月新墨西哥州罗斯威尔坠毁的“ 飞碟 ”(↑ / ↙ / ↘)

从“气功朋克”到“飞碟探索”

有一个不太出名的社会学术语 —— Psychpunk。这个词仿照赛博朋克(Cyberpunk)的构造方法,将 Psychic(心灵超能力)和 Punk(边缘亚文化)两个词结合成为“Psychpunk”—— 用以概括20世纪后半叶影响全球的,以人体超能力和其它超自然现象为核心象征的奇异社会浪潮。 我真的不想和某些学术能力不到家的历史讲述者那样,使用例如“蒸气与魔法”这样缺乏力量和营养的词汇,来形容席卷八十年代中华大地的,那史诗般壮阔的魔幻景观;请你记住真正属于这个时代的名字 —— Psychpunk,气功朋克。

1980年11月5日,一张在北京昌平县沟崖拍摄到的模糊不清的飞碟照片,刊登在《北京晚报》副刊上;这是UFO的在中国出版物上第一次正式露面。这天距离现代UFO概念的诞生,已经过去了三十三年。 那闪烁着微光的飞行器,仿佛被现代技术文明异化的命运之神,它掠过百废待兴的华夏大地上空时,身后拖曳着一道道怪异的弧光。炎黄子孙们后知后觉的飞碟热,与气功、中医、道家内功法门、五行术数、人体特异功能纠缠在一起,幻化成为看上去更恢弘的东西。而这一时刻,也可以认定为中国“气功朋克” 文化巨潮的开端。

飞碟探索 1990年第五期(上) / 1988年第一期 (下)

也许你要问我,“气功朋克”的纯正灵魂是什么 —— 我会告诉你,它是精神分裂的画家,是走火入魔的诗人,是用放射性物质测定气功能量的严肃实验,是用人体特异功能扑灭大兴安岭的遥远山火,是自称籍贯山东的外星来客,是大汶口遗址出土的众神之车,是用宇宙飞船献礼亚运会的《飞碟探索》。 是的,《飞碟探索》。一本UFO杂志真正定义了“气功朋克”的基本美学风格。而这本始于1981年的期刊,已经正式停摆。2018年的第十二期,将是它已出版的最后一期。让我掬一捧逝去时代温热的余烬,为你指认被信息的泥石流所埋没的外星人的残骸。

“ 霹雳贝贝 ”中的飞碟 1988 中国出版物发表的第一张飞碟照片 1980 “ 霹雳贝贝 ”中的外星人 1988(从上至下)

UFO: 天真与经验之歌

1980年冬天,北京几家大出版社的收发室里都接到一封奇怪的信。信中写道,“我们是几位心系祖国的海外学者”,要打造一份“探索不明飞行物的刊物”,万事俱备,只是苦于没有挂靠单位。他们打算“自己组稿,自己设计,团队每期收1200元人民币人工成本”,出版社只需要负责卖杂志就行 ……

署名的三个人,是林文伟、时波和朱福铮。林文伟先生牵头,他是美籍华人,本人还是美国UFO研究协会会员 —— 后来《飞碟探索》上曾刊出他与现代飞碟之父,约瑟夫·海尼克博士 (J. A. Hynek) 的合影。而时波和朱福铮,一个搞科研出身,另一个搞翻译。也许这几位飞碟迷,确实能找来原汁原味的UFO研究素材,但从经验履历来看,凭他们自己不太可能做出什么像样的刊物来。 折腾了个把月,帝都没有一家出版社敢把杂志刊号借给这几个来路不清的家伙。临近年底,事情却柳暗花明。一家远在西北的出版机构—— 兰州的甘肃人民出版社,给他们回复了一封热情洋溢的信。兰州人说,他们自己早就想办这样一本研究未解之谜的刊物了,“言之有物,言之成理”;其次,既然大家都还不知道飞碟到底是什么,那么刊名就叫“飞碟探索”吧!

飞碟探索 1993年第三期 1990年第五期 1988年第六期(从上至下)

依托于前互联网时代强有力的印刷品权力话语系统,叠加了改革开放与中国政府加入世界版权公约之间漫长的政策宽松期,两者共振之下迸发的巨大能量让人惊叹。1990年《飞碟探索》发展的鼎盛时期,它每期发行量曾高达310,000册(1990年全国期刊展览会数据),雄霸于中国科普类期刊销量第一。数据确实足够吓人,可问题是,《飞碟探索》真的是“科普期刊”吗? 从创刊伊始,杂志的稿件信源就相当微妙。世界范围内UFO的专业研究文本数量相当有限(《飞碟探索》自己就是全球最大的UFO内容生产者);目击飞碟这种事也可遇不可求—— 中国大陆当年一度UFO满天飞,但也并非每两个月都有谁被外星人劫走。可是在美国纽约,有一家神通广大的报纸,两周出刊一次,次次都有外星人研究的重大研究进展。这家报纸名字庄严可信:《世界新闻周刊(Weekly World News)》。

说句老实话,《世界新闻周刊》的研究进展实在过于重大了,在这份报纸里,希特勒还活着、麦当娜是男人、外星人不仅真实存在,而且早就友好接见过美国的历任总统 …… 社会主义飞碟研究势必要取其精华、去其糟粕。于是《飞碟探索》只转载了一些看上去比较真实可信的新闻,比如下面这篇。

飞碟探索 1981年第一期“ 外星人 ” 朱福铮 译 1980 “ 华夏碟影 ”时波 编著 1988 “ 天外访客UFO ”林文伟 编著 1982 (从上至下)

“蝙蝠童子”的奇怪传闻,我们追溯考证的话,可以在19世纪沸沸扬扬的“月球大骗局”中,找到它古老的叙事原型。不过,我在此无意探究谣言自身的传播与流变,更无意批判《飞碟探索》天真的新闻伦理。在我看来,人类集体依赖的媒介幻境,不过是一场永恒的镜花水月。2019年面对着液晶屏幕,自以为与万物互联的你,并不比三十年前阅读平装本飞碟探索的读者们,接触得到这世界更深刻的真实。

也有一些意想不到的境外媒体,与《飞碟探索》建立了紧密战略合作关系。美国科幻杂志《OMNI》—— 被飞碟探索编辑部亲切地译为“无垠杂志”,在1981年飞碟探索创刊之际,远隔重洋寄来了情真意切的创刊贺辞。其后许多年里,飞碟探索上颇有一些唱重头戏的文章,都是从OMNI杂志上摘录的。

OMNI 杂志本身就是风行于八九十年代的 Psychpunk 传奇神刊之一,它1978年创建于纽约,主编 Kathy Keeton 女士是三级片艳星出身,而她丈夫是大名鼎鼎的成人刊物《阁楼》(Penthouse)的缔造者。OMNI 的寿命比飞碟探索更为短暂,1998年 Kathy Keeton 逝世后就随即停刊。

飞碟探索 1994年第四期 世界新闻周刊 Weekly World News “ 月球大骗局 ” Great Moon Hoax 1835(从上至下) 长按识别二维码 深入阅读“ 月球骗局 ”的故事

出版期刊是一件极其消耗人类精元的工作,更何况,每天还要编译飞碟劫人、雾海沉船、蝙蝠出洞这样令人精神失常的稿件。前文提到的林文伟先生,曾是《飞碟探索》最稳定的金牌供稿人,创刊后十几年笔耕不辍,一直写作到九十年代中期。在1993年的一篇专访里,他表示自己也干不动了,“现在我退休在家,不像以前那样有精力寻找飞碟,更多时间只练练气功”。 与飞碟探索杂志编辑部一墙之隔,甘肃人民出版社科技编辑室独立出去的其余几个年轻人,在人类历史的一条更主要的时间线上,制作着另一部充满野心的期刊 —— 《读者文摘》。

飞碟探索 1981年第一期 (上) OMNI 封面 Stanislaw Fernandes 绘制(下)

《读者文摘》模仿自美国杂志《Reader's Digest》,这一类刊物统称“文摘汇编”,可以看做现今遍地开花的洗稿自媒体真正的活祖宗。文摘类期刊不需要记者,更不需要撰稿人,所以出版周期更短,组稿也更简单。 《读者文摘》与《飞碟探索》同时创刊,但由于前者是半月刊,后者是双月刊,所以《读者文摘》提前六周上市。这期创刊号里甚至提前拿走《飞碟探索》的一篇备稿:日本人中岗俊哉的《呼叫飞碟的人》 —— 当然,祖宗做事比如今的孙子们体面得多,稿子再怎么洗,都是要给原作者寄汇款单的。

《飞碟探索》与《读者文摘》这一对同年诞生的双生子,出身同门,却没有继承相似的血统,所以注定要面对迥然不同的命运。 创刊三十八年后的今天,《读者》已成长为亚洲销量第一、世界销量第四的华语杂志之王;《飞碟探索》却已无力在纸媒市场上生存。 大自然的残酷规律就是这样:有人呕心沥血,却生不起一处篝火;有人举重若轻,竟改变了潮水的方向。历史的航道有宽有窄,每一艘航船都自有其命运,但并不是所有远航都配写进水手的歌谣里。

飞碟探索 1981年第一期 创刊号(上) 读者文摘 1981年第一期 创刊号 (下)

世纪末包罗万象的爱

读到这里,我猜你一定会问我:为什么是它,为什么一定是《飞碟探索》?我想用以赛亚· 伯林(Isaiah Berlin)对“浪漫主义”的精彩评述,来代替对这个问题正面回答;在下面这一大段话中,所有的“它”,都不妨替换为“飞碟探索” ——

“…… 它是青春,也是病弱苍白,是热病、是堕落、是美丽无情的女子、是死亡之舞。是生活的斑斓丰富,是生活的丰盈,是不可穷尽的多样性。是骚动、暴力、冲突、混沌。又是安详,是自然秩序的和谐一致,是天穹的音乐。是废墟、是月光、是中魔城堡、是狩猎的号角、是精灵、是巨人、是狮身鹫首的怪兽、是飞瀑、是弗洛斯河上古老的磨坊、是幽灵、是吸血鬼。它又是是田园牧歌,是哥特大教堂、是暮霭中的古迹、是久远的家世、是人们坚守却无法描述的旧秩序。它又是标新立异、是革命、是对活在当下的渴望;它拒绝知识,无视过去与将来。他是怀旧、是幻想、是迷醉的梦、是甜美的忧郁和苦涩的忧郁、是孤独、是放逐、是漫游于遥远的东方。它是极端的自然神秘主义,也是反自然主义的极端唯美主义,它是力量、意志、自我展现,也是自虐、自残、自杀。它是绿色的田野、母牛的颈铃、是涓涓小溪、无垠的蓝天。然而,也是怪癖、是倦怠、是帝国、战争、屠杀、世界末日的震撼。它是反叛的英雄、厄运缠身的人,受诅咒的灵魂,是海盗、异教徒、社会公敌,是纯洁的妓女和高尚的罪犯。它以人头为酒杯醉饮,攀登维苏埃火山想要与平等灵魂对话,它是撒旦的狂欢,是愤世嫉俗的讽刺,是魔鬼般的笑声,是黑色英雄。它也是不足以表达基督教灵魂的无限与永恒的布满繁星的天空。简言之,它是美,也是丑;它有力,它也软弱;它是个人的也是集体的;它是纯洁的也是堕落的;是革命也是反动;是和平也是战争;是对生命的爱也是对死亡的爱。” 是的,《飞碟探索》就是一场微观的浪漫主义运动。它同时象征着时代的理智与疯狂,是所有自相矛盾的文艺体裁的集大成者,是世纪末包罗万象的爱。

飞碟探索 1993年第六期 1991年第一期 1991年第六期(从上至下)

首先,你可以把《飞碟探索》看成一本孤独行星的探秘指南,是暗黑版的中国国家地理。它不会带你去那些寻常景点游山玩水,而是要把你拉到冰峰与激流之间,一面与大自然搏斗,一面与超自然力量搏斗 —— 去美国腹地寻访大脚野人;去大西洋百慕大魔鬼三角海区探索漩涡与黑洞;爬上神圣的喜马拉雅山,辨认被永恒冰雪掩埋的外星人的遗体。

飞碟探索 1981年第一期 1991年第五期 1982年第三期 1987年第六期 1991年第五期(从上至下)

其次,《飞碟探索》,堪称一本头脑风暴的创意实战教程。你看不到老生常谈的阴谋论,因为此处就是阴谋论的策源地。随便摘出一篇文章,都是耳目一新的阴谋新论 —— 一位迈阿密的化学教授认为,埃及的金字塔,其实是用来储存外星人丢弃的核废料的;一位加拿大博物馆管理员说,飞碟里面坐的可能不是外星人,而是爬行动物进化而来的“恐龙人”;一位南亚拉巴马的心理学家,做了半年多试验,想用大脑发射意念波影响计算机,结果全失败了…… 《飞碟探索》编辑怂恿读者:“感兴趣的自己试一试”。

飞碟探索 1992年第五期 1991年第三期(从上至下)

另外,《飞碟探索》,是一本理疗养生宝典。在这里你可以读到—— 飞碟放射线使人致病;飞碟放射线可以治疗绝症;飞碟与人体健康的联系;飞碟与人体健康不一定有联系 …… 不止一位撰稿人发表研究成果,认为UFO发出的光芒,和人体特异功能者放出的“气功外气”是同一种物质。八十年代飞碟探索重要撰稿人“羊璧”提出,修炼气功应该成为宇航员的必修课:比如火箭发射加速离开地球时,宇航员就可以发功“运气到头”,缓解大脑缺血;为了解决未来长途太空旅行的食物问题,建议让所有宇航员都学习“辟谷”。

飞碟探索 1989年第六期 1988年第三期 1982年第三期 1988年第三期 1991年第二期(从上至下)

飞碟探索 1988年第六期(上) 1994年第六期(下)

飞碟探索 1988年第一期 (上) 1989年第三期(下)

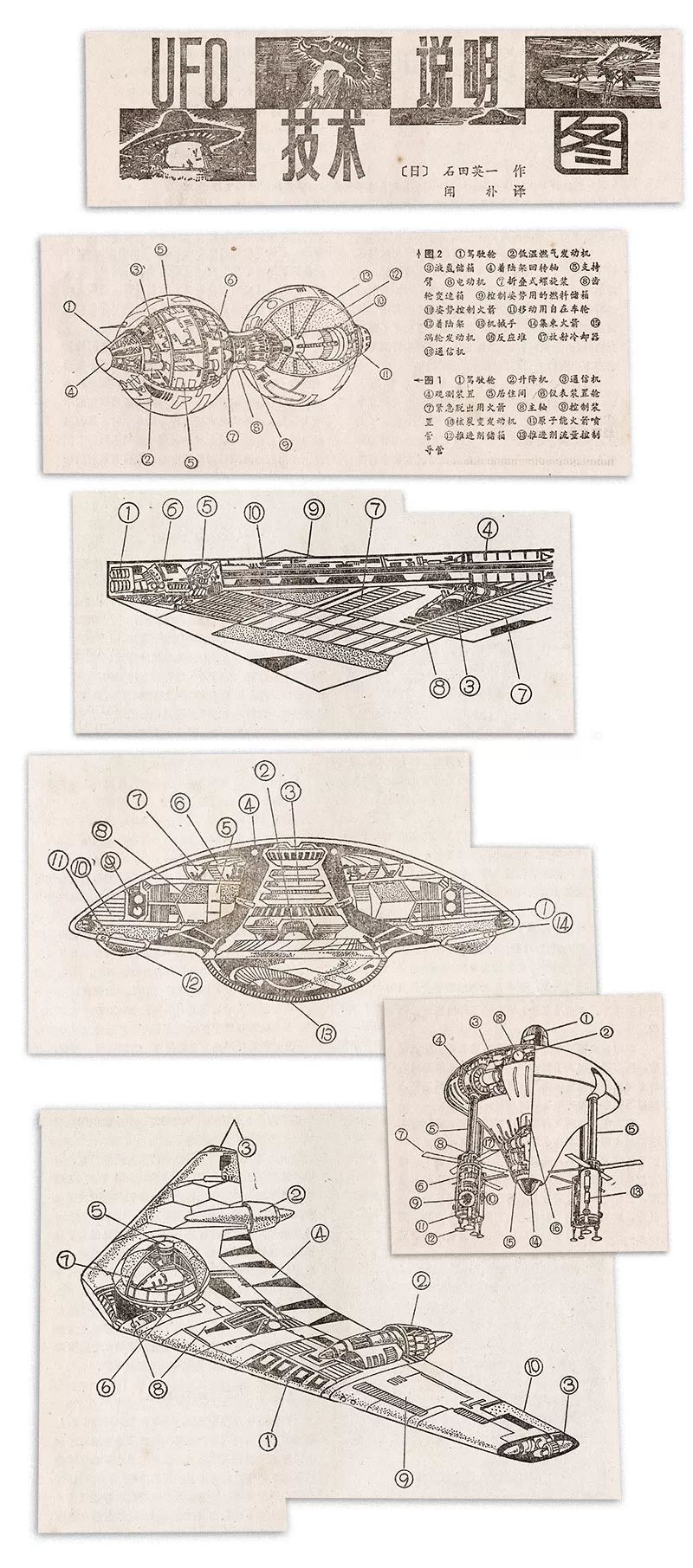

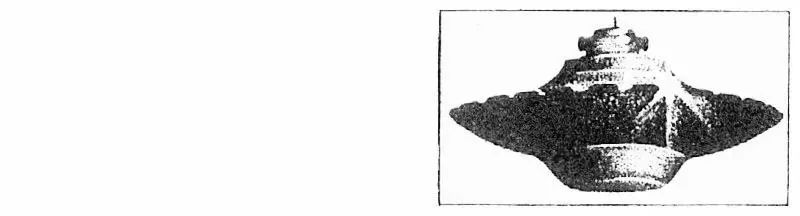

《飞碟探索》,可以说,是一本极客手工 DIY 指南。1982年,杂志曾刊出日本人石田英一所绘制的详尽的飞碟设计图,在UFO学界引起轰动。几个月后,我国UFO爱好者扳回一城:河南工程师周伟业先生也画出了自己的设计图。周师傅认为,飞碟的飞行运动原理,其实比日本人想象得简单—— “就和电风扇差不多”。为了证明自己的观点,周师傅使用车间的废旧排气扇,制作出中国历史上第一台手工“飞碟”,并给杂志寄来了照片。不过,手工“飞碟”到底能不能飞起来,文章里并没有讲。

飞碟探索 1982年第六期

飞碟探索 1982年第四期

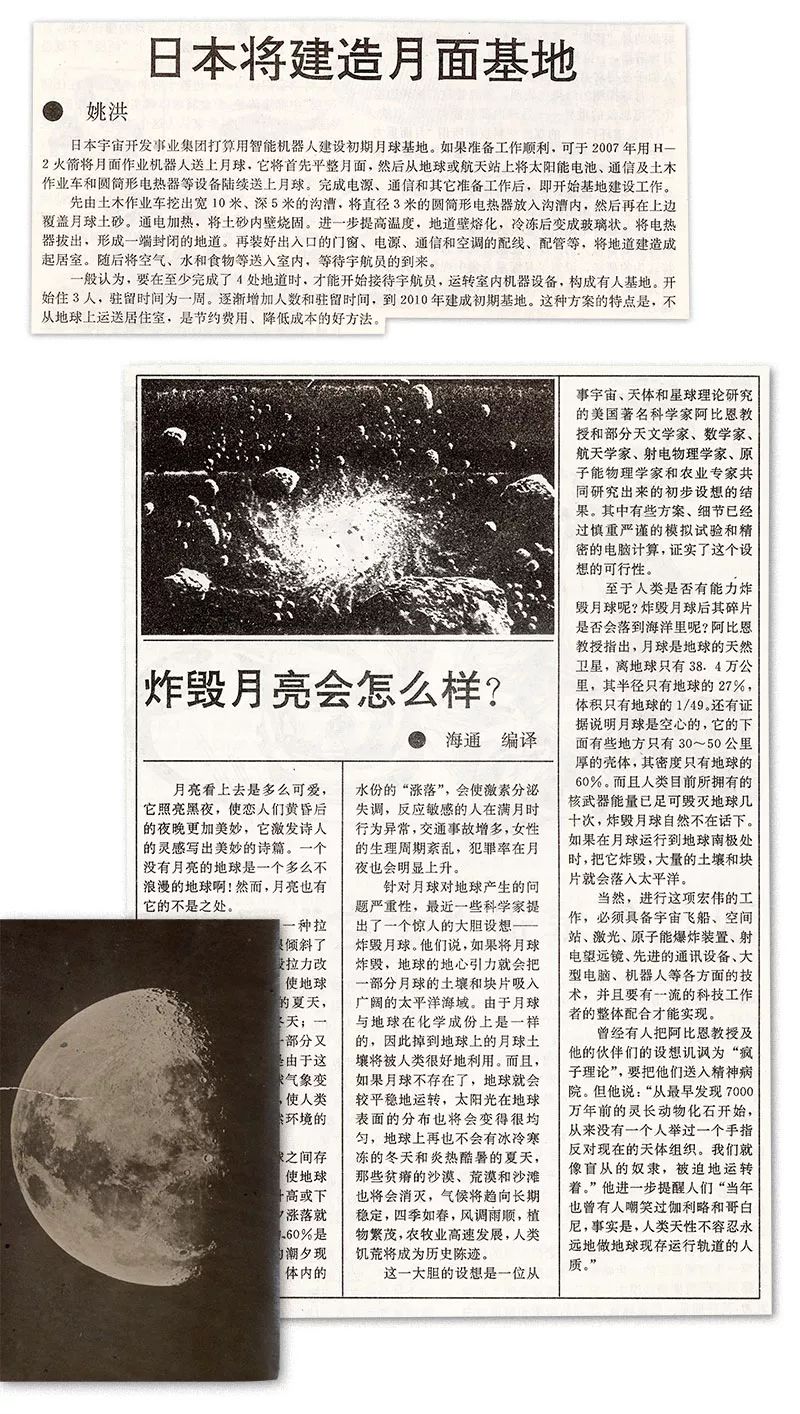

《飞碟探索》,还是一本深刻探讨人类命运共同体与行星地缘政治的警世恒言。早在1992年,中国的UFO研究者们,就已预见到,世界金融危机之后,资本主义国家为了刺激内需,必须将向外星输出过剩产能。据说,日本人已经率先动手,计划在2010年建成月面殖民基地。而此时,有人提出一个方案,“炸毁月球”,使用其碎片在太平洋填海造陆,改造地球气候和自然资源。说真的,什么炸开喜马拉雅山让印度洋暖风吹入西藏高原,跟飞碟探索构想的这些史诗般的宏大计划相比,真的是雕虫小技。

飞碟探索 1992年第四期(上) 1994年第一期(下)

《飞碟探索》,不得不说,是炎黄子孙寻根溯源的终极族谱。一位民间考古学家陈文敏,研究了许多殷墟出土文物并查阅了大量史料,得出一个不太意外的结论 —— 中华民族的祖先是外星人!相信诸位和当年的我一样,读了这么多年飞碟探索,突然得知这样的喜讯,不禁涕泪满衣裳。但是转念一想,又怅然若失 —— 既然咱们自己就是外星人,那还在这探索什么呢?

飞碟探索 1988年第三期 1991年第三期

《飞碟探索》,不可免俗地,还是探讨名人轶事的趣味八卦小报。安迪·沃霍尔说得好 —— “在未来,每个人都能在飞碟上度过十五分钟。” 美国第39任总统吉米·卡特,曾代表地球公民,给外星人写过一封信,这封信,曾全文刊登在《飞碟探索》上,现在正乘着旅行者2号探测器飞出太阳系。此外,庄子、国父孙中山先生、还有德国大诗人歌德都表示,他们目击过飞碟,千真万确,有史料为证。

飞碟探索 1982年第四期 1988年第一期 1994年第五期 1988年第二期(从上至下)

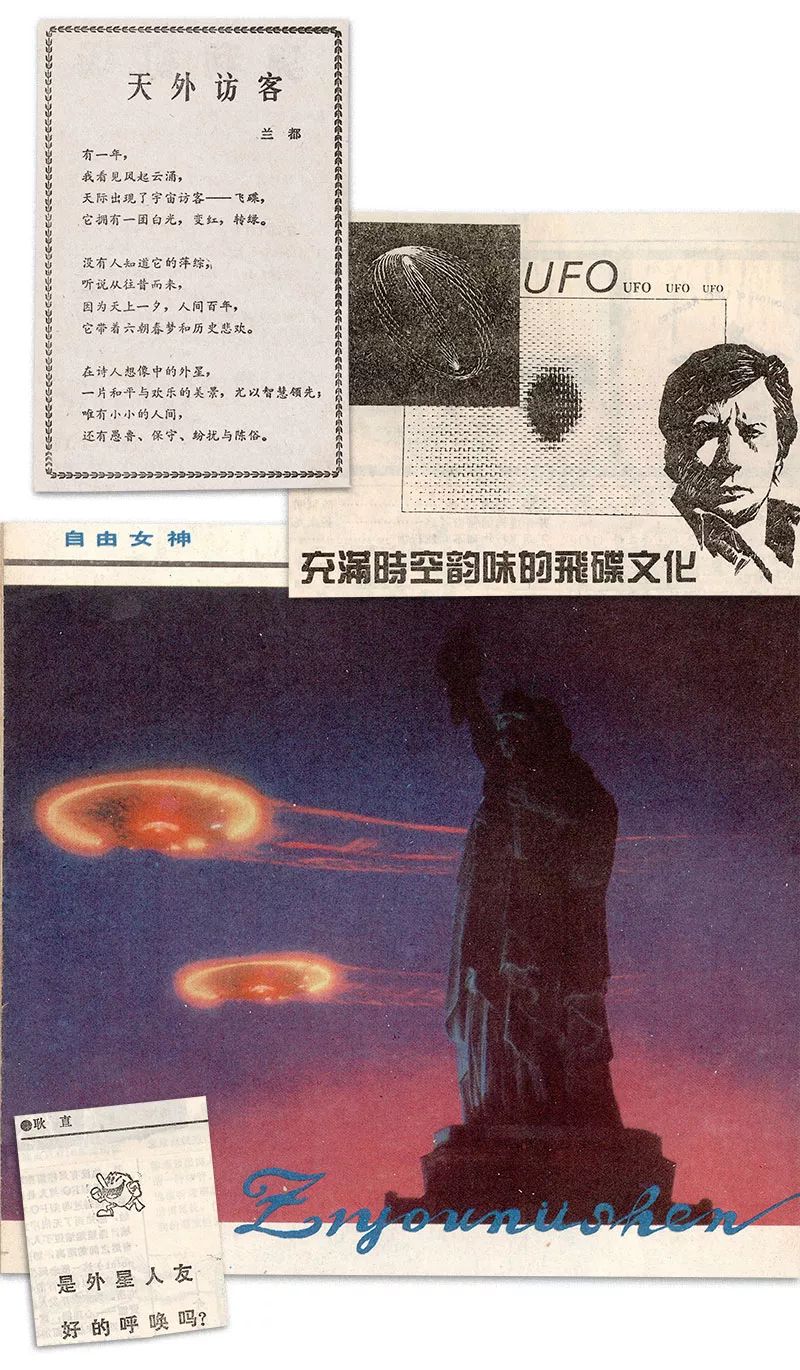

《飞碟探索》,更是一本疗愈人类心灵创伤的唯美之书。当你看腻了那些耸人听闻的超自然事件,而只想在这里领略UFO的诗情画意,你会读到 —— 一位笔名“兰都”的目击者,怀抱着六朝春梦与历史的迷思,写诗咏叹飞碟的萍踪;一位眉头紧锁的中学教师,放下刚沏好信息功龙井茶,带你品一品充满时空韵味的飞碟文化;一对水晶吊灯般金碧辉煌的不明飞行物,在春江花月夜的配乐声中,欢乐地掠过紫色的纽约;一位笔名颇为“耿直”的撰稿人,脸上堆满 Pac-Man 热情洋溢的欢笑,呼唤着外星人的友谊与爱。

飞碟探索 1982年第三期 1994年第一期 1988年第二期 1988年第一期

《飞碟探索》,更是一场可歌可泣的太空题材新浪潮艺术运动。从九十年代初开始,为了“发展和宏大国内太空绘画艺术,建立一支太空绘画作者队伍”,飞碟探索杂志开始大力刊登全国各地青年画家的喷绘海报。这场艺术运动最终无疾而终 —— 伴随着电脑 CGI 绘图技术的迅速崛起,那一幅幅由喷枪绘制的UFO,最终成为中国手绘幻想画的绝唱。

飞碟探索 1991年第一期 1994年第二期

《飞碟探索》,还是一本幽默风趣、感人至深的漫画合辑,令人笑中带泪。人们常说,日本有少年Jump,而中国有少年幽浮。爱好二次元文化的你,完全可以跳出文字的枷锁,看机智的漫画家,如何利用外星人辛辣地针砭时弊,讽刺改革开放初期的社会乱象;你还可以尽情地畅想未来,期待旅行社开发的“飞碟五日游”作为你未来的蜜月之旅。

飞碟探索 1991年第三期 1989年第五期 1988年第三期(从上至下)

当然!不要忘了。飞碟学是严肃的学科,是一项全人类的浩大工程。需要千千万万的研究者,励精图治、上下求索、切磋研讨,衬衫胸前插着参加婚礼用的绶带围坐在一起开会,才能终有小成。在各大专院校中设立“飞碟学”专业这个紧迫问题也被提上案头,如何进行设置专业、如何开展研究、如何就业分配,都在杂志中得到详尽贴心的解答。所以我们还可以说,《飞碟探索》是一本实用价值很高的职场商务手册。

飞碟探索 1991年第四期 1986年第一期 1990年第一期 1991年第一期

《飞碟探索》,是一本反乌托邦题材的严肃科幻文学。时间拨回到1988年,时年23岁的 韩松,是《飞碟探索》上一位活跃而高产的撰稿人。那时的他,一时高屋建瓴地点评中国UFO研究,一时探讨飞碟与禅的玄学关系,一时又去采访某位“白天炒股票,晚上找飞碟”的台湾人 …… 如今,恐怕没有人可以否认,韩松是中国当代最重要的科幻作家之一;如果你还不了解韩松那些晦涩而怪诞的反乌托邦故事,不妨先了解一下他在三十年前的黑历史。

飞碟探索 1992年第五期 1988年第三期 “ 宇宙墓碑 ”韩松 著 1998 飞碟探索 1991年第二期(从上至下)

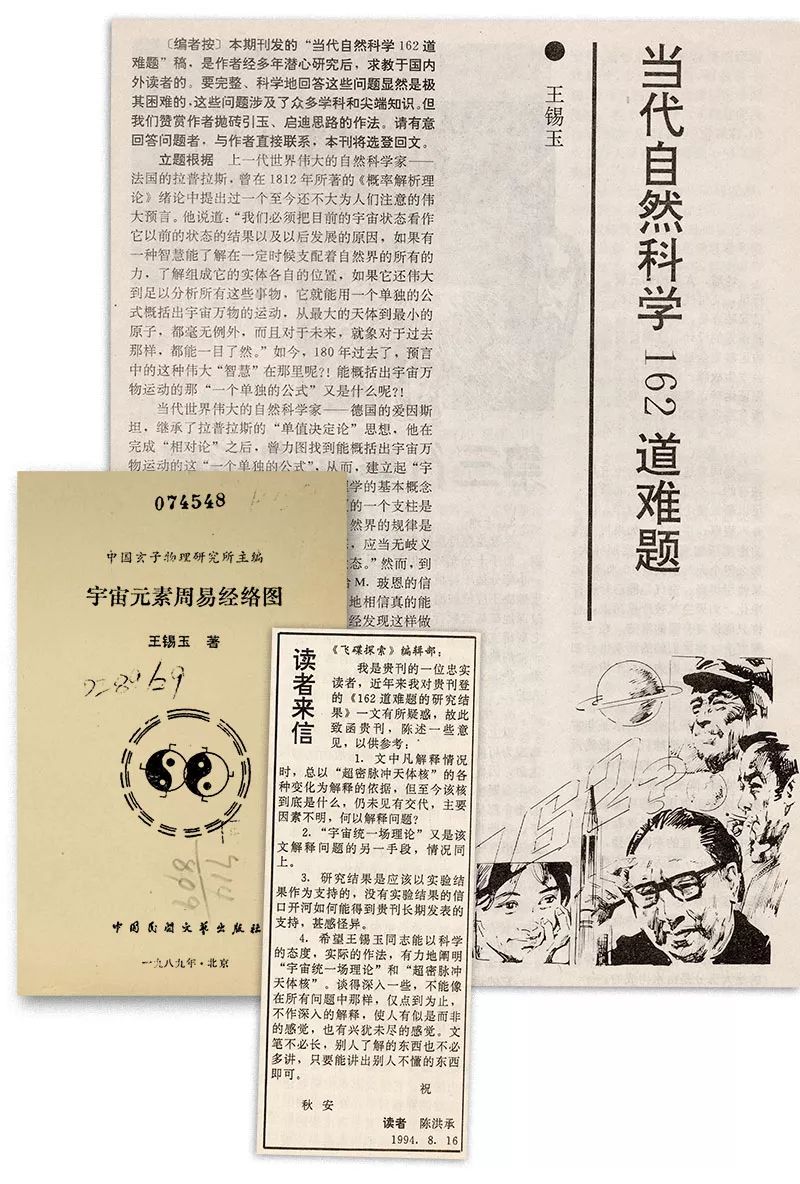

《飞碟探索》,归根结底,还是一部自然哲学的终极百科全书。1992年到1994年之间,它连载了民间科学大师、沈阳铁路局老干部,王锡玉老人的专栏“当代自然科学162道难题”。这162道题,字字珠玑,全都是人类科学的终极命题。王老使用“宇宙太极统一场理论”,把这一百多道题全解答了。这理论具体是怎么回事,恕在下才疏学浅,实在是看不明白。在座诸位有兴趣的话,不妨去买一本王老的专著,《宇宙元素周易经络图》研读,这本书由“中国玄子物理研究所”主编,读罢立刻能白日飞升也说不定。

飞碟探索 1992年第三期 “ 宇宙元素周易经络图 ”王锡玉 1989 飞碟探索 1994年第五期(从上至下)

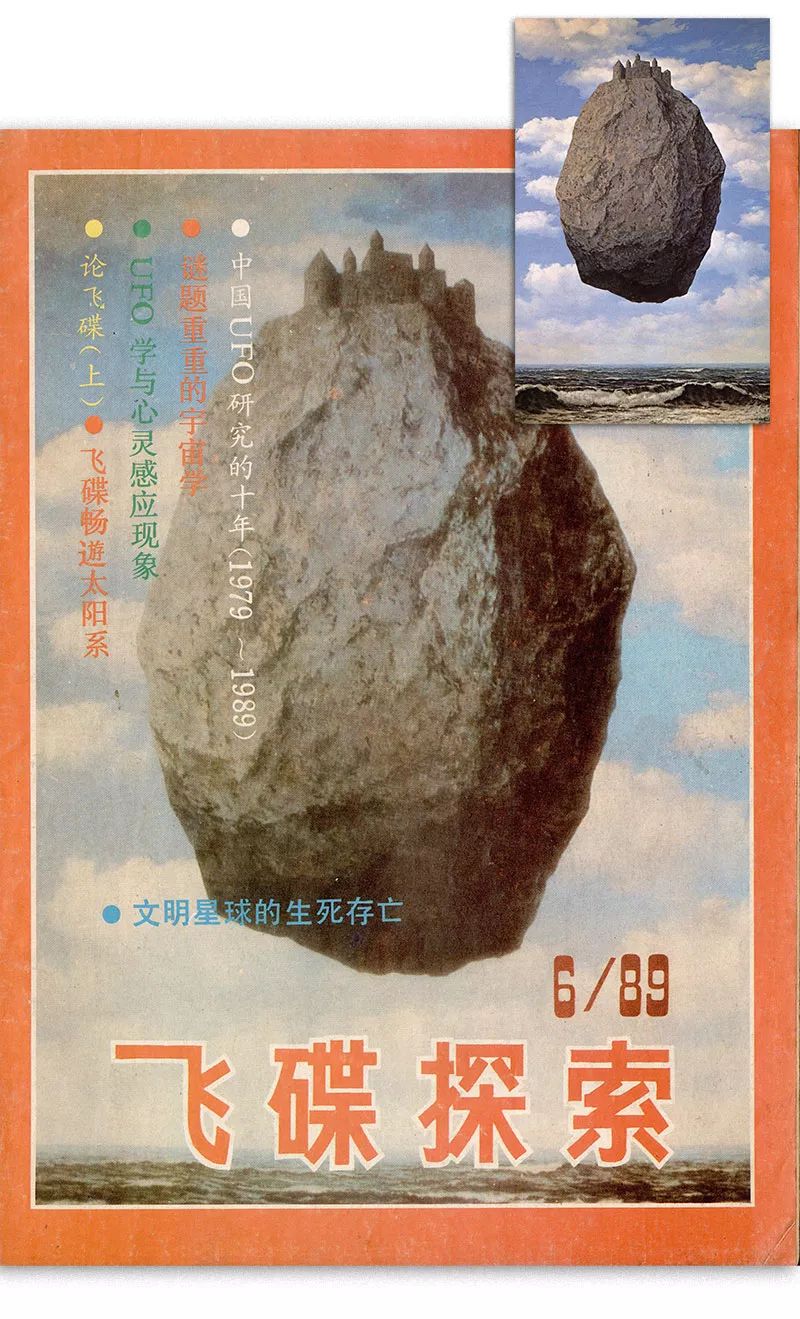

阳春白雪的《飞碟探索》,还曾点评过当代艺术。1989年,我在它的封面上,认识了20世纪中期最富盛名的超现实主义画家雷内·马格利特(Rene Magritte)。马格利特一生都痴迷于描绘悬置与漂浮的物件,1959年的油画 《比利牛斯山的城堡》,是其“漂浮”主题中的代表作。这张封面在我幼小的心灵中,留下不可磨灭的印象 —— 之后的很多年里,我心目中的马格利特,就是个画飞碟的。

飞碟探索 1989年第六期(下) Le château des Pyrénées Rene Magritte 1959(上)

《飞碟探索》,对席卷欧美的科幻迷影文化,有自己独到的见解。在《星球大战》(Star Wars)尚未在中国大陆公映之前,中国的UFO研究者,就按照严谨的外星生物分类学,把德高望重的人物尤达大师(Yoda Master),率先命名为“扁头人”。与之分庭抗礼的,还有“蚂蚁人”、“熊形人”、“蛙形人”、“章鱼人”、“昆虫人”。

“ 星球大战 Ⅱ 帝国反击战 ” 1980(上) 飞碟探索 1987年第六期(下)

《飞碟探索》,对正在崛起的电子游戏文化更是有所涉猎。1987年,兰州的电子市场里,恐怕还买不到模仿雅达利2600的兼容机。这一年的首期封底,刊登的是一幅“太空侵略者/小蜜蜂”的游戏宣传画。飞碟探索的编辑虽然看不懂照片中的少年在干什么,但是也被他操作雅达利2600的快意所感染了,于是在图片下配了一条充满斗志的解读 —— “用电脑截击飞碟(布景照)”。

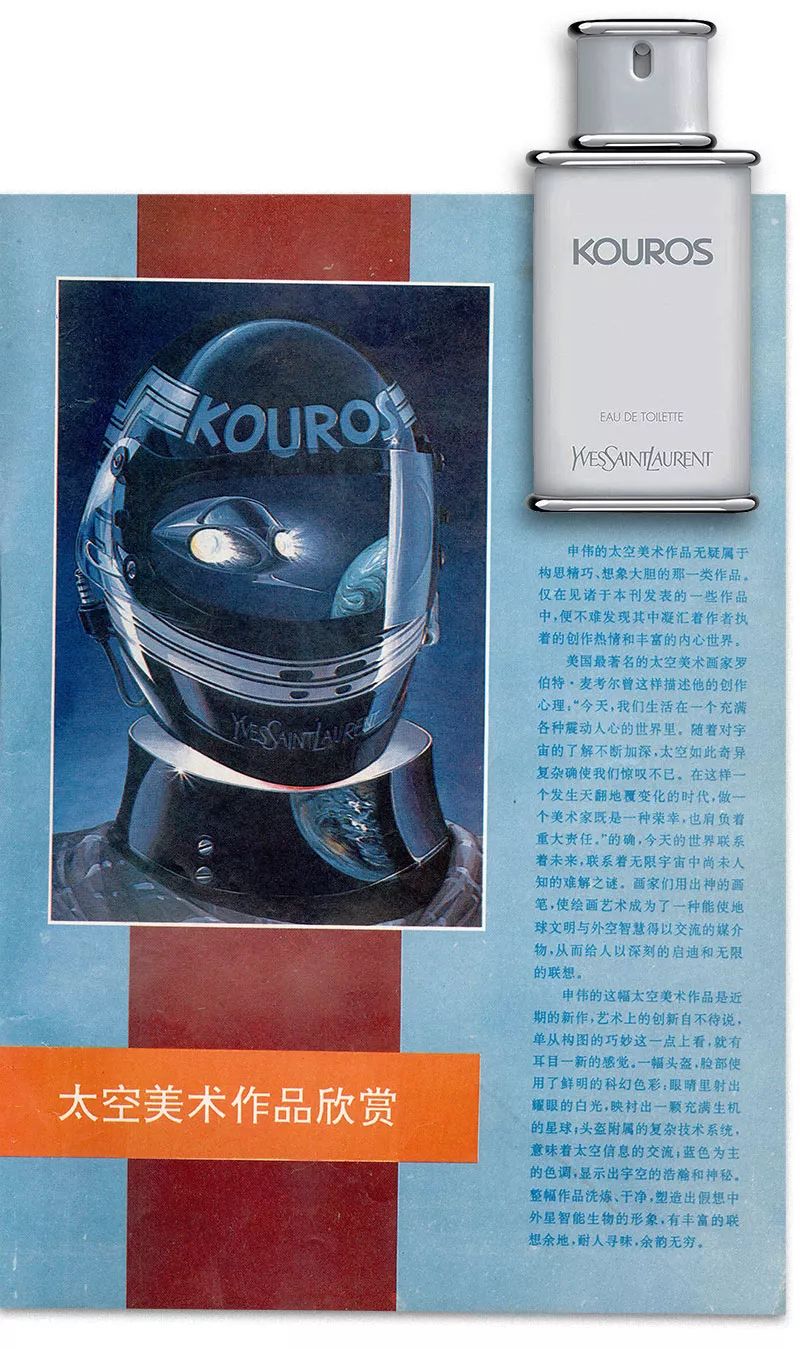

《飞碟探索》,还是中国男士时尚和生活方式的拓荒者 —— 它曾用奢侈的欧洲理容用品,诉说着太空探索的孤独与乡愁。《飞碟探索》杂志1992年第二期封底,刊登的是青年画家申伟创作的“太空美术作品”,画中这位可能是宇航员的人物,在头盔额头处醒目标示有圣罗兰(YSL)男士香水“科诺诗(Kouros)”的大名,整个头盔还像真正的香水瓶一样,刻着精致的圣罗兰商标。

飞碟探索 1987年第一期(上) “ 太空侵略者 ” Space Invaders 1980(下)

《飞碟探索》,是全中国,不,也许是全世界唯一敢于公开揭露极端音乐歌手罪恶身份的杂志。名满金属乐坛的玛丽莲 · 曼森(Marilyn Manson),多年来一直以恶魔撒旦自居,但广大乐评人只把这当成艺术比喻。只有飞碟探索的编辑勇敢地站出来指出,曼森是一个有暴力倾向的外星人。

KOUROS Yves Saint Laurent 1983(上) 飞碟探索 1992年第二期(下)

《飞碟探索》,是一本晦涩难懂、无法解读的天书。编辑部迄今为止最让人难以理解的一次举动,纵观人类出版物史,都难以找出等量齐观的案例。1988年整整一年,《飞碟探索》杂志版权页上,刊首的标志性的“飞碟”图案,印的都是上下颠倒的。可能是美术编辑太想让大家目击一次真实的UFO了,于是按照春节贴福字的思路设计,寓意“飞碟到(倒)了”。

飞碟探索 2005年第六期(上) Marilyn Manson(下)

《飞碟探索》的摇滚精神深入骨髓,它拥有全中国最愤怒、最硬核、最反叛的订阅者。我曾在二手书市上购得一本1988年第一期的《飞碟探索》,这本杂志最初的主人,想必当年是一位笃信外星人存在的血气方刚的少年—— 我被他(她)写在书中那些激情万丈的批注吓坏了,读着这些力透纸背的咒骂,我仿佛能听见他(她)对撰稿人发出的怒吼:“精神病!!!不相信飞碟就快去死!!”

飞碟探索 1988年第三期

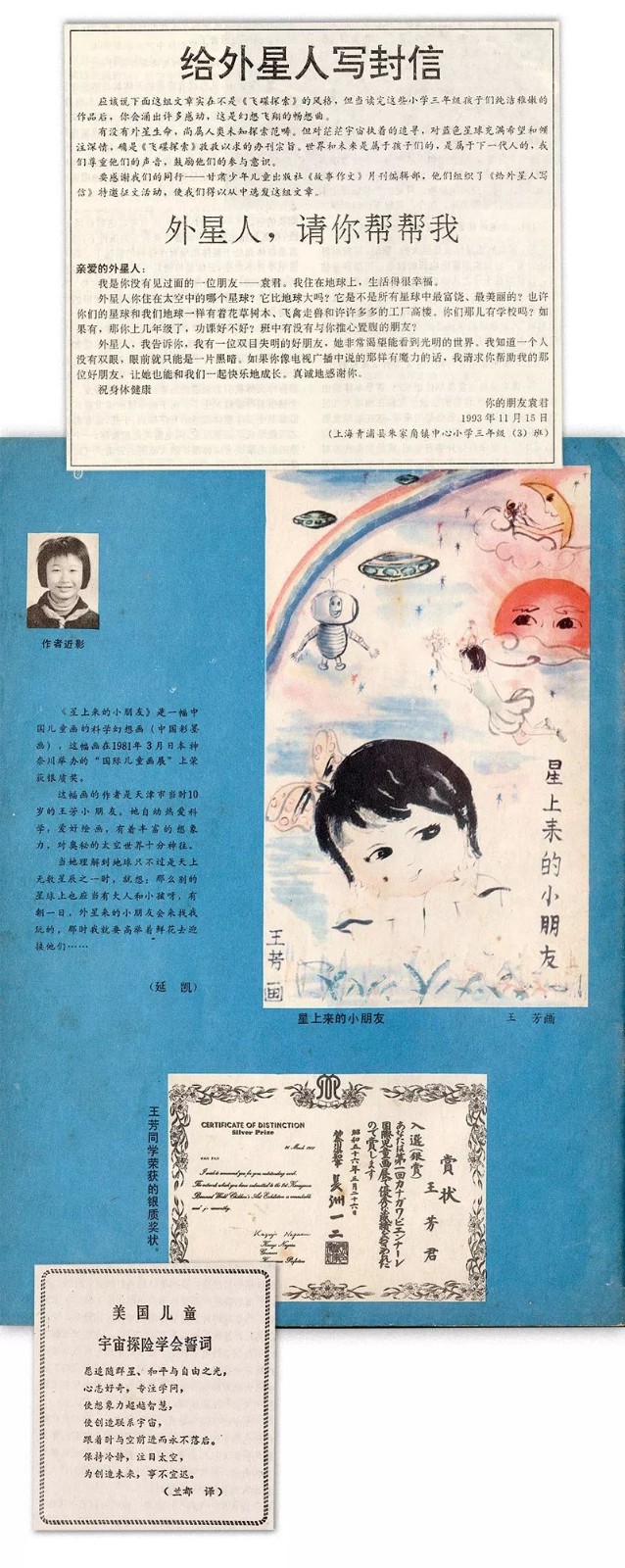

也不是每一个读者都像上面那位那么血脉贲张。1993年,《飞碟探索》和甘肃少儿出版社的《故事作文》杂志联合举办了一次征文比赛 ,大赛主题是 “给外星人写封信”。上海朱家角中心小学一位叫袁君小朋友,给外星人写来一封情真意切的短笺。在信中,她请求外星人,用魔法治疗她的朋友失明的双目,让那个不幸的女孩重见光明

飞碟探索 1994年第三期 1982年第六期 1982年第四期(从上至下)

1993年正在读三年级的小袁君,想来如今也三十五岁了。她那位失明的朋友,后来治好了自己的眼睛吗。写信的时候她九岁,正好与那一年坐在公园里演算的我同岁。 我知道在无数个平行宇宙里,都有一个随身携带圆珠笔的孩子,望着窗外静默的星星。他们在期盼夜空中的倏然一闪;也在梦中反复演习过,将所见所闻写进珍藏的“UFO目击调查表”。每一个平行宇宙中的孩子都相信—— 外星人会来帮助我们。智慧与爱可以抚平历史的伤痕。人类终将互相谅解。付出牺牲的人必将得到自由。纯真的事物永不变质。明天的世界会比昨天更好。

飞碟探索 1990年第二期

飞碟的余烬是最纯洁的白 我是什么时候接受了人类注定孤独的宿命呢。也许是十四岁,也许是十五岁。成长或许要经历漫长的岁月,而长大总是在一刹那间完成。某一天,我决定不再续订《飞碟探索》,于是走进了中学的图书馆,试图去借阅一些看上去更深奥的书籍。

很多时候,我都在设想,如果儿时阅读的不是《飞碟探索》,而是剑士与恶龙,孤堡中被囚禁的公主,远行的王子所携带的被诅咒的宝石;由这样的故事所塑造的灵魂,会与现在的自己有什么不同吗? 虚构与梦境是同一种东西,梦境所生成的历史,大于历史自身拥有的物理边界。就如同我在图像小说里言说那些闪光的 “幽浮”(Ghost Drifting)之时,也只是在言说那飞碟闪光的外壳与人类梦境相重叠的部分。

飞碟探索 1982年第六期(上) 《冬泳记 | 宇宙、地球与大气》 托马斯·慢 2014(下)

许多年后的一天,我坐在电影院里,看贾樟柯导演的《江湖儿女》。当心灰意冷的赵涛,作别旧爱,坐上西行的列车,翻开客厢台桌上一本看似无关紧要的杂志时,我忽然心中一动:那分明是一本2006年的《飞碟探索》。接着,我终于在一部中国现实主义电影中,看到了真正的UFO —— 在阒然无人的荒野上,在远离故乡的茫茫暗夜里。那一瞬间,大概没有人比我更理解,这星球上每一个寂寞追寻者的荒谬命运。 银幕上的飞碟飞远了。我知道我正在忘记,忘记一个时代的见证者群体曾共同拥有的东西,但是我又说不出我究竟遗忘是什么。电影里,有一个男人爬上缓坡,说火山的灰烬是最纯洁的白色。我知道它们曾是地下的涌动的熔岩,构造了大地与群山的形状却最终失去了自己的名字。 所有个体都生活在相互交织、忽明忽暗的时空里,在不明飞行物的孤独照耀下遗忘各自的童年。而勾勒历史的恢弘手臂,总是懒得去命名那些漆黑的旷野和无人的夜。

飞碟探索 2006年第一期 / 《江湖儿女》 贾樟柯 2018 / 《三峡好人》贾樟柯 2006(从上至下)

* 如果你想听关于《飞碟探索》的更多故事,请收听托马斯·慢作客 “别的电波” 的 这一期 podcast 节目。