0

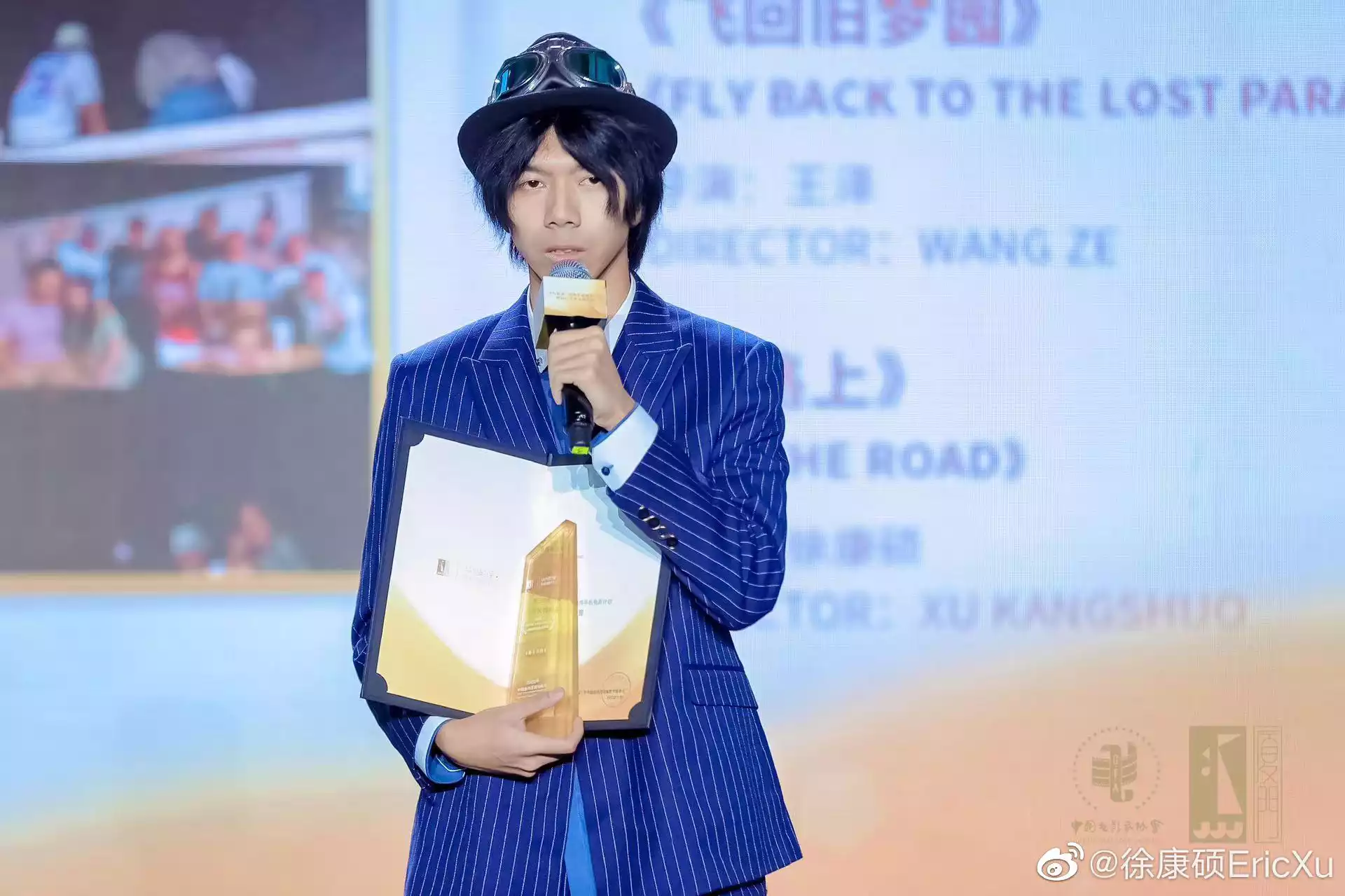

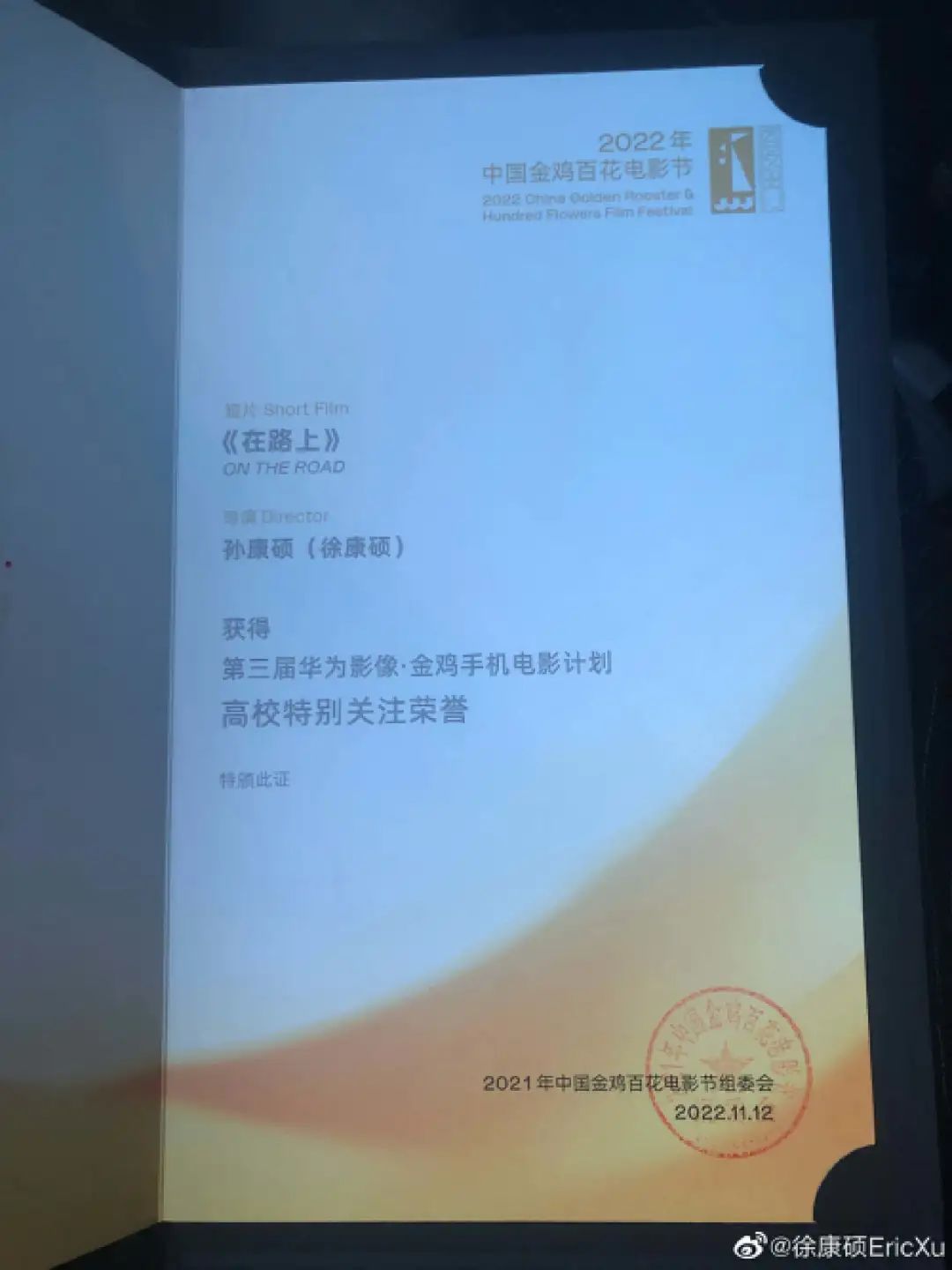

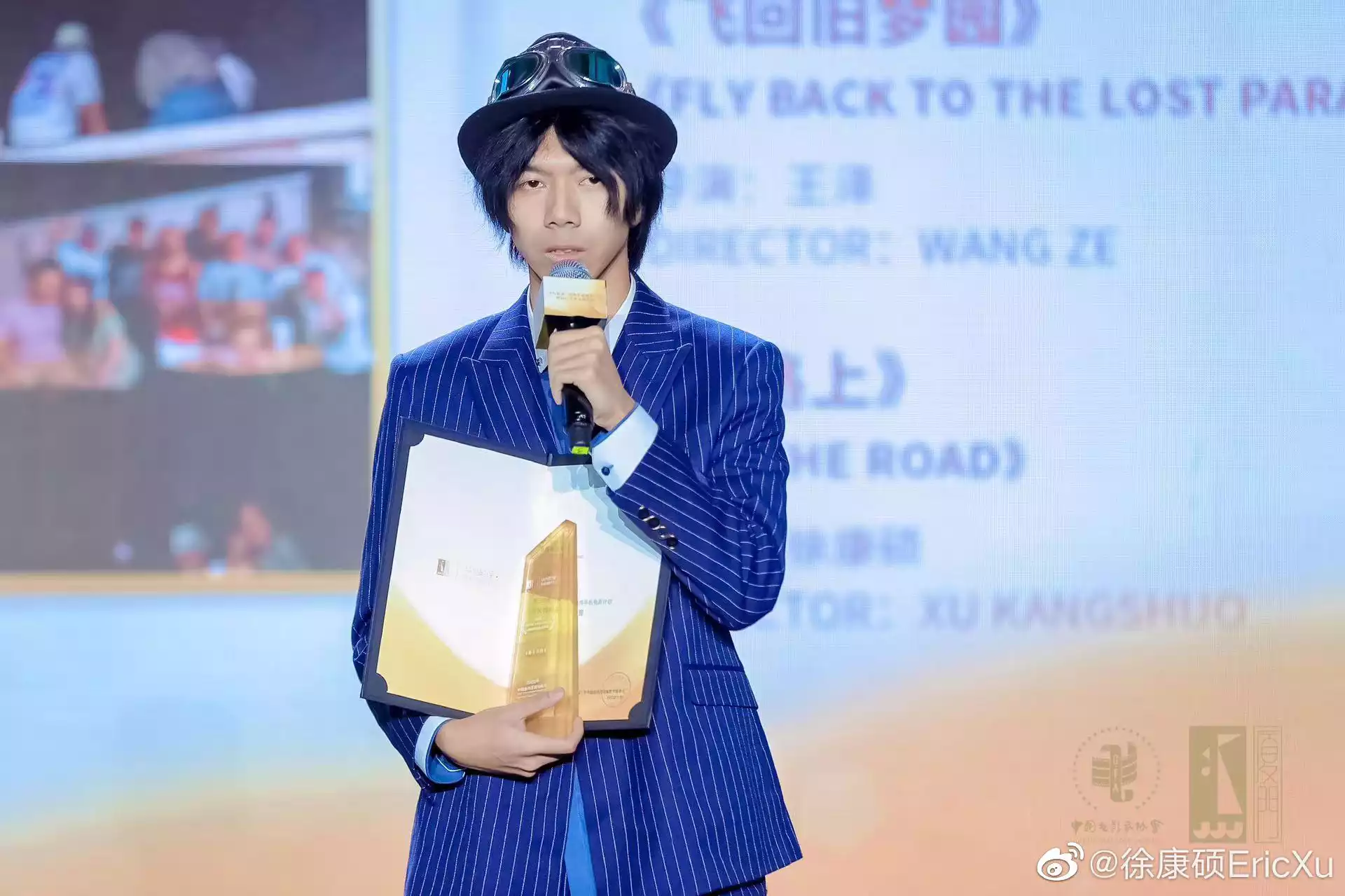

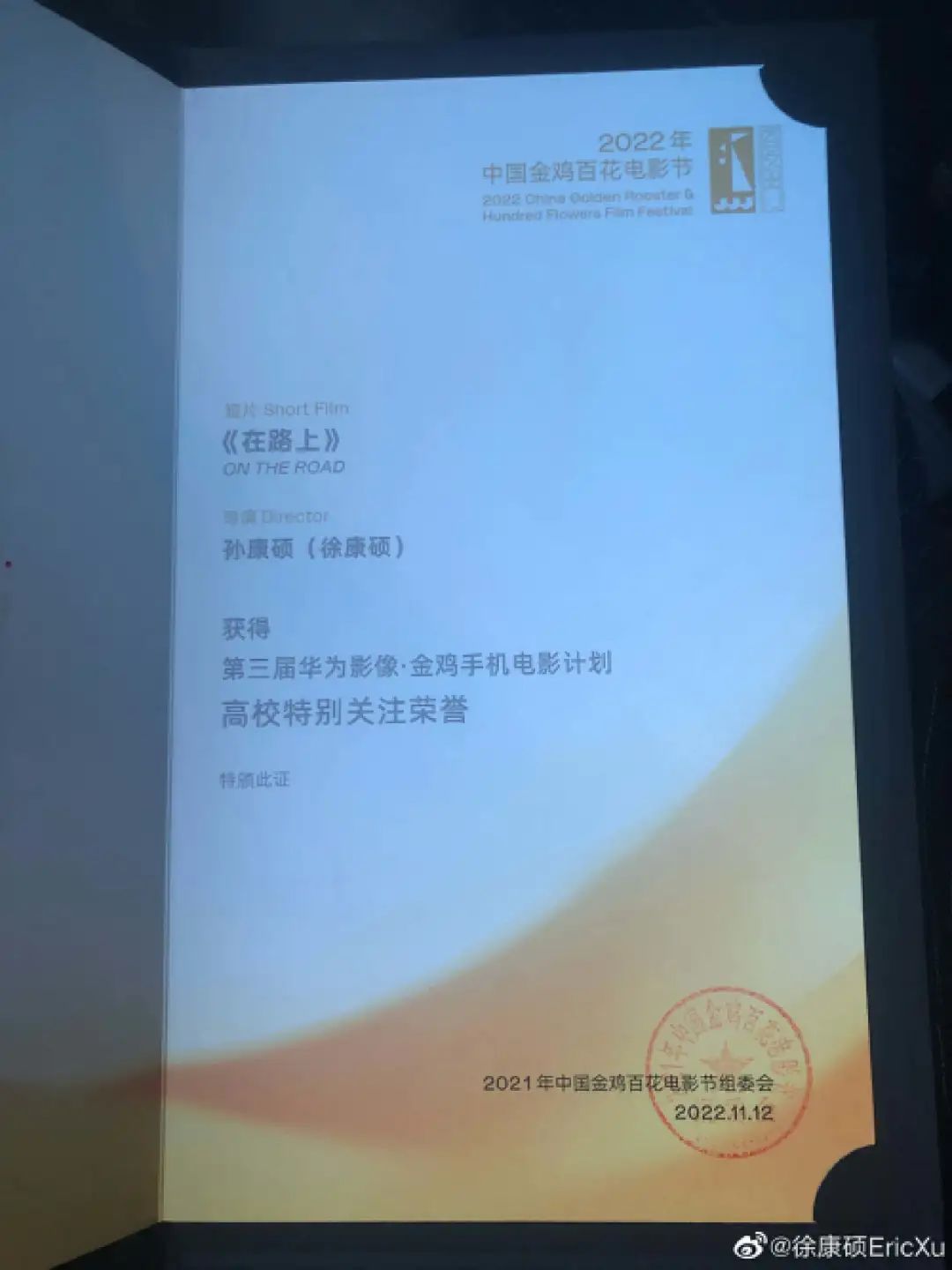

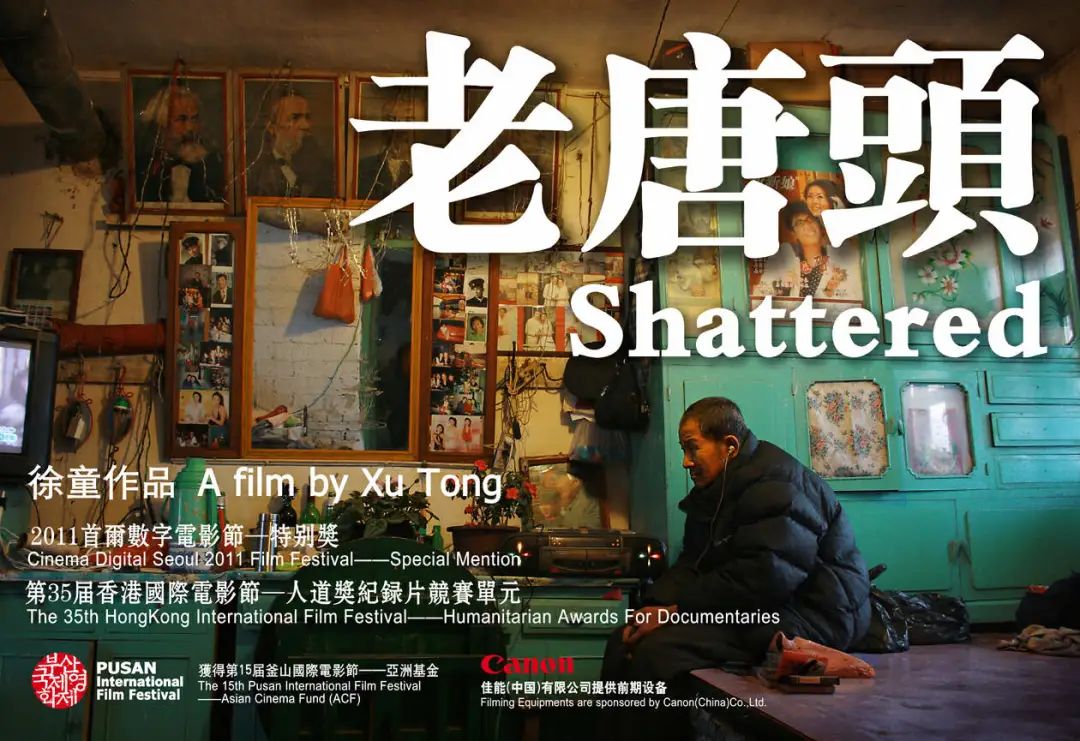

徐童和唐小雁半路捡来的孩子,也去拍纪录片了

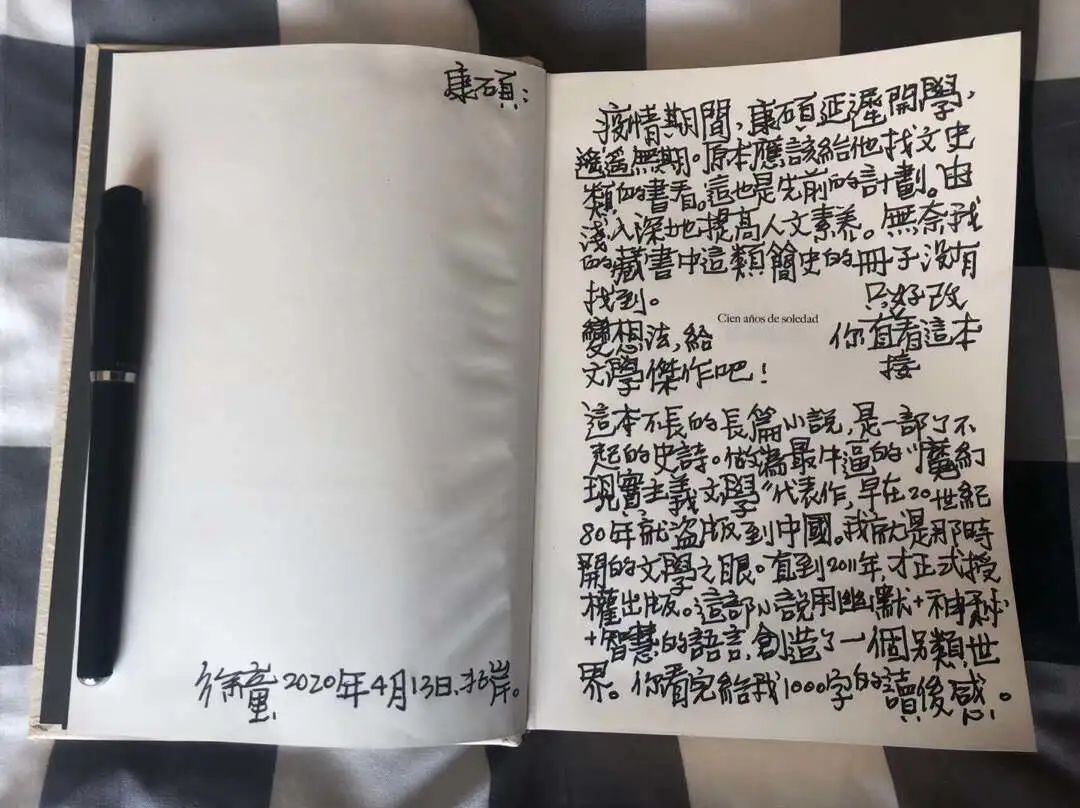

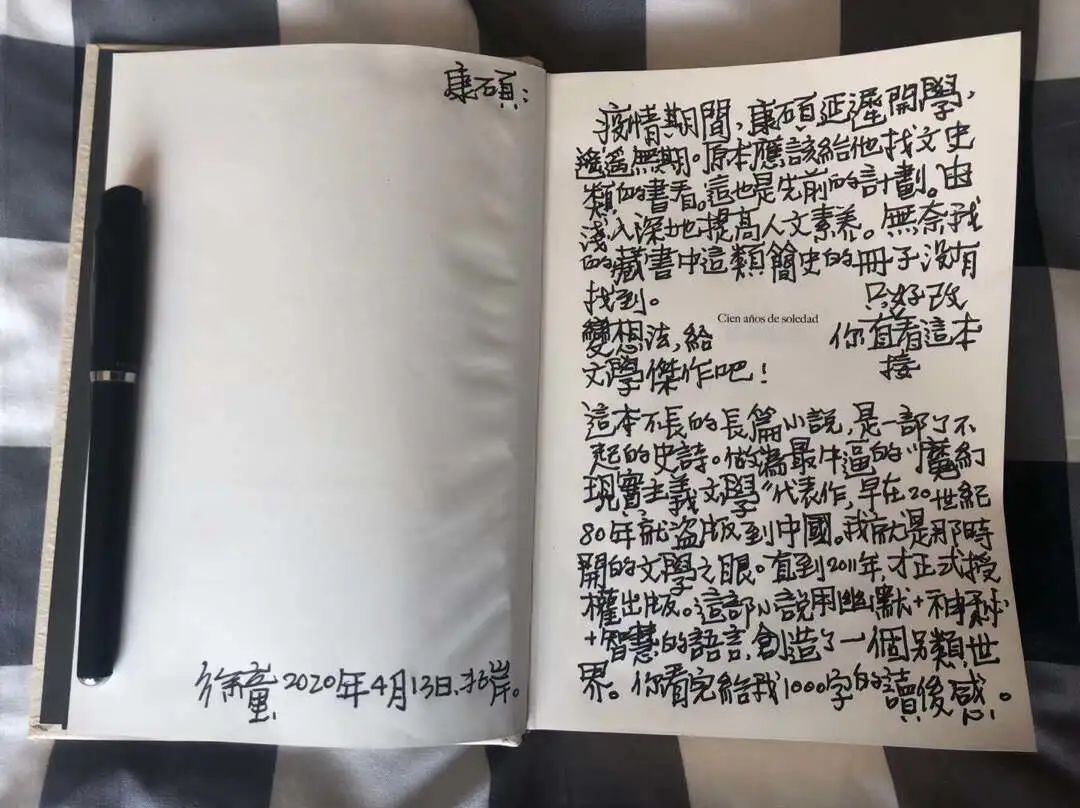

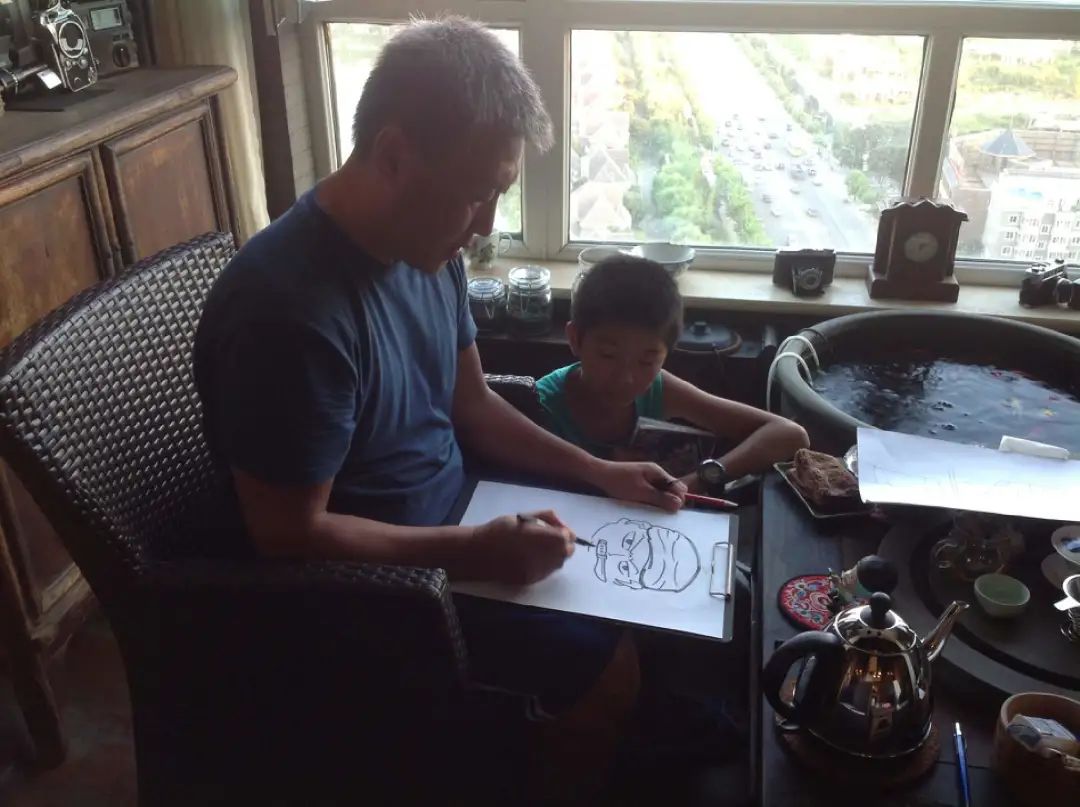

接手康硕之后,唐小雁经常对他说:“我又梦到你小的时候了”。在她的梦里,儿子好像永远都是 2 岁之前的的样子。而她再次给康硕承担起母亲的角色时,康硕已经 17 岁了。

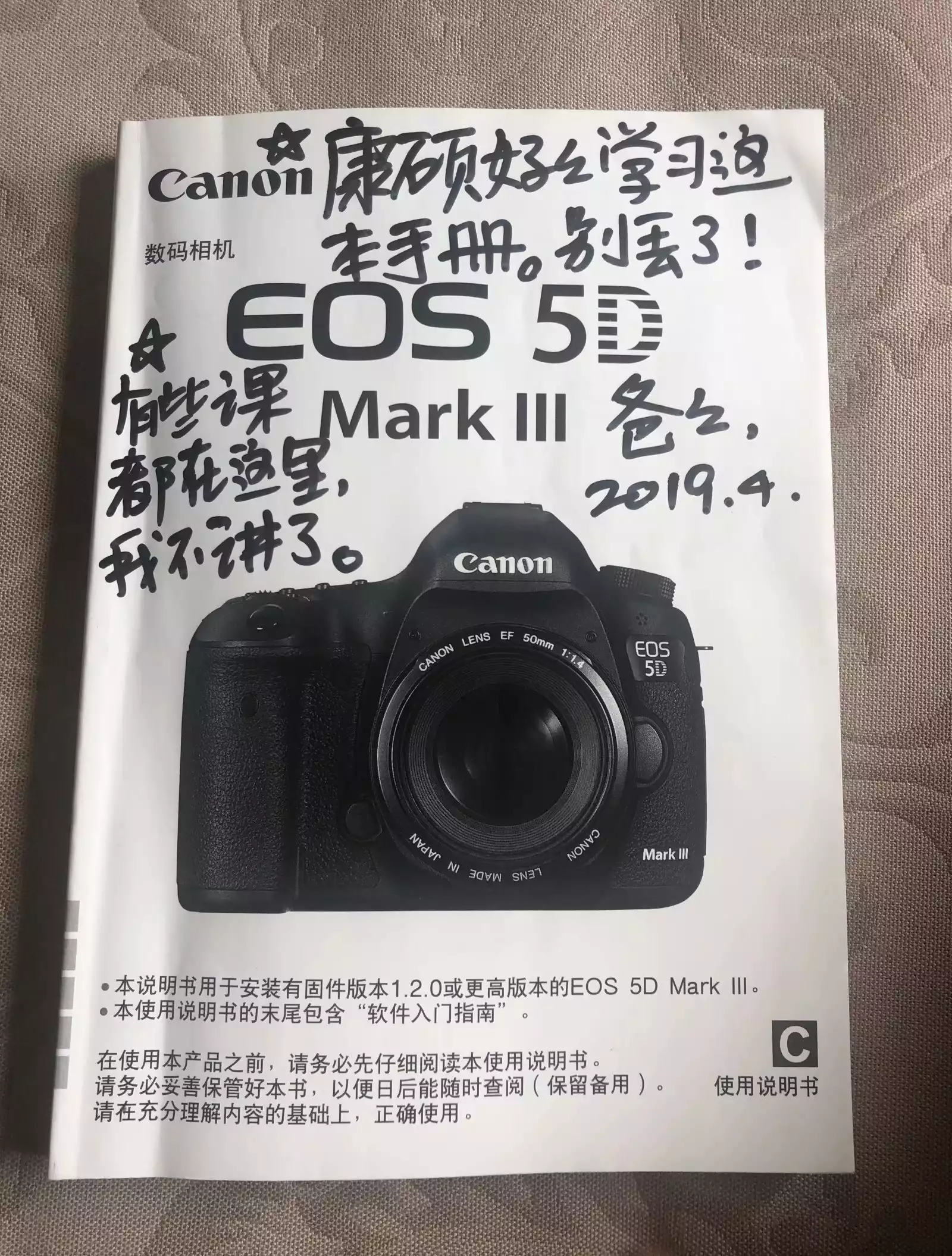

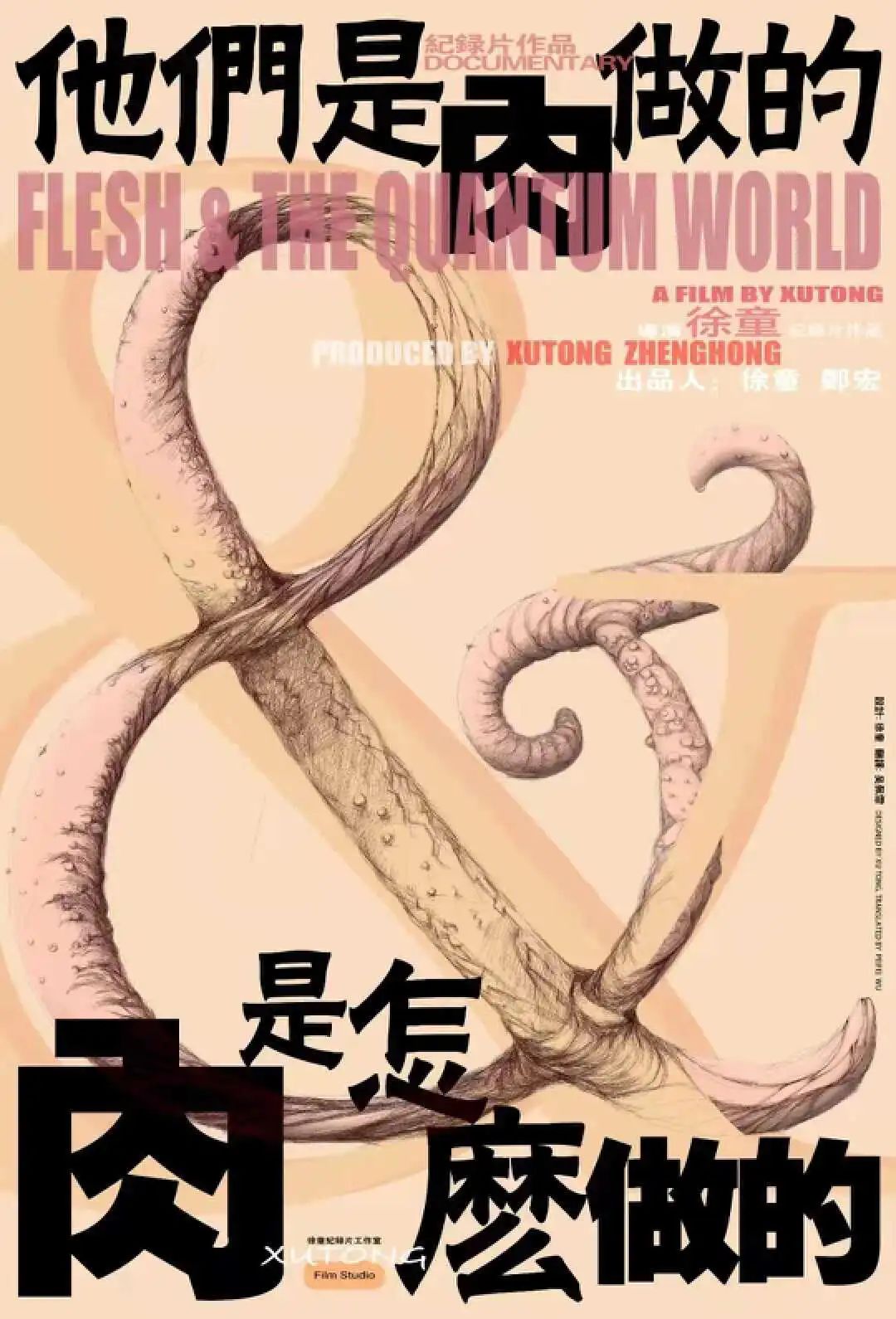

康硕真正的导演梦,实打实是被爸妈给 “激” 出来的。

接手康硕之后,唐小雁经常对他说:“我又梦到你小的时候了”。在她的梦里,儿子好像永远都是 2 岁之前的的样子。而她再次给康硕承担起母亲的角色时,康硕已经 17 岁了。

康硕真正的导演梦,实打实是被爸妈给 “激” 出来的。