一切靠自己,一直是工工工乐队的生存之道。自己录磁带,做设计,搞周边,拍 MV,约演出,搬设备赶场,和志同道合的音乐人办秘密演出……这些旁人看来繁琐的事情,在主唱兼吉他手吴卓和贝斯手 Josh Frank 的眼里只是做乐队最基本的工作。从 15 年建队开始,工工工用身体力行的作风、打破地域的观念和化简为繁的声音探索,凿刻出自己心中新时代北京地下音乐场景应有的棱角。

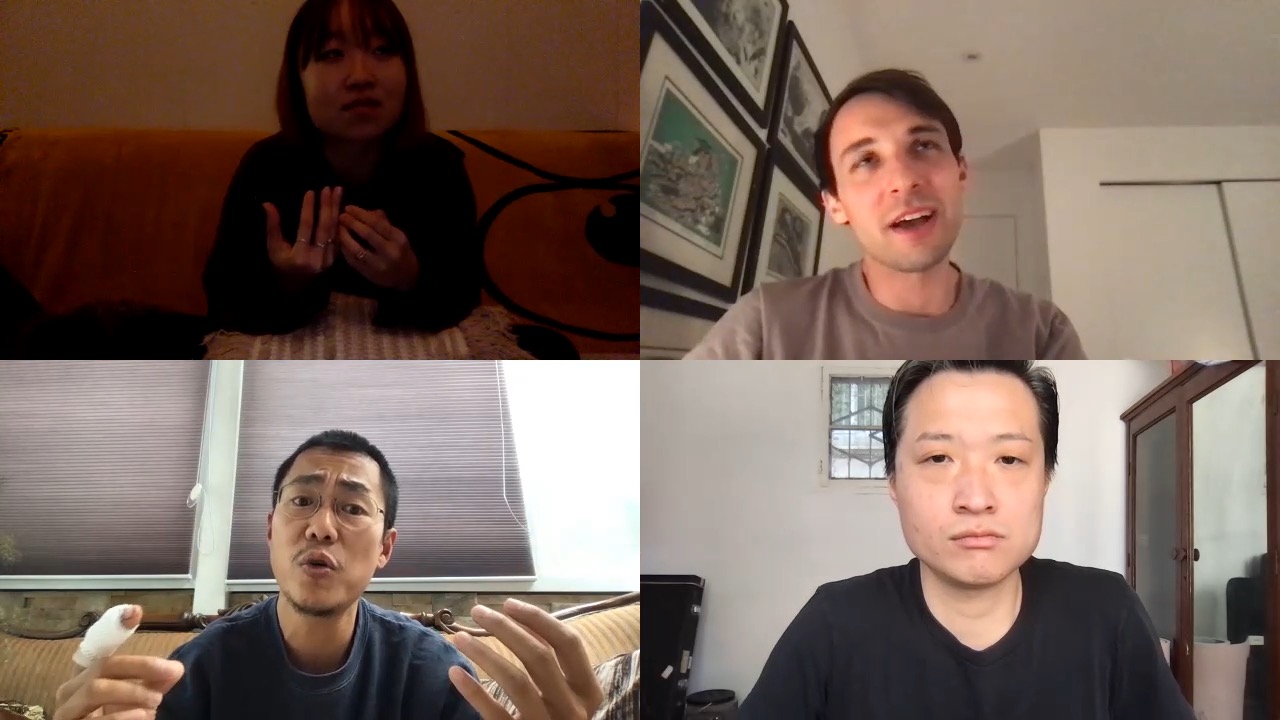

参与重混音制作的音乐人与工工工(左至右):Mong Tong(2人,台北)、Simon Frank(北京/蒙特利尔)、吴卓玲(成都)、Angel Wei(哥本哈根)、Howie Lee(北京)、Zaliva-D(北京)、吴卓(工工工)、Yu Su(温哥华/开封)、Josh Frank(工工工)、Knopha(厦门)、 P.E.(5人,布鲁克林)、破地狱(2人,台北)

Josh 和吴卓无意沉溺在 “北京地下音乐名片” 的幻影中;对于二人来说,19 年首专《幽灵节奏》带来的名头是空泛的;DIY 的方式意味着数不尽想要尝试的新方向和远比一切幻影更立体的新挑战。在疫情两人无法会师北京的情况下,他们借助网络,找来十组遍及全球的电子、实验音乐人,以不设限的方式对《幽灵节奏》的全部歌曲进行重混音制作。“这张 remix 唱片的主角是制作人们,而不是工工工。” 退居幕后,成为策划人的工工工找到了参与并创造心中理想场景更为直观的方式和角度 —— 这些场景并不一定专属于他们熟悉的北京,而是以 DIY 为线索相互联结或重叠。

为庆祝与制作人们基于同样志趣的合作,吴卓和 Josh 邀请制作混音专辑中两首先行单曲的 Howie Lee 和 Yu Su —— 两位在今年年内都用新作证明过自己无与伦比原创性的电子音乐人,通过视频电话的形式一起畅谈了关于 DIY 与各自创作的话题。

*该对谈以英文完成,对话内容经编辑后原载于音乐影视媒体 “Talkhouse”,经授权后由 BIE别的音乐 进行编译并独家发布其中文版本。

图中按左上、右上、左下、右下:Yu Su(Yu)、Josh Frank(Josh)、Howie Lee(Howie)、吴卓

Josh:Yu Su 目前正在筹备专辑曲目的乐队现场版,那 Howie 呢?新专辑有演出的计划吗?

Howie:我手指受了伤。前几天修电动自行车,手指头被链条夹了一下,肌腱断裂,简直惨不忍睹。然后做了个小手术,演出之前估计就能康复了,所以应该没什么大碍。

Josh:所以这是一次全国巡演吗?目前你只能在国内演出对吧?

Howie:对,是六城巡演。

Josh:听着就很有意思。

Yu:真令人嫉妒!

Josh:希望签证能放宽一点,我一个困在加拿大的人只想知道什么时候才回得来。

Yu:Howie, 你的新专辑很棒哦。

Josh:是啊,真的很棒,让我想到了——我不知道你在做这张专辑的时候是不是也有同感,你听过细野晴臣的 Cochin Moon 那张专辑吗?算是 Yellow Magic Orchestra 的一个副项目吧。

Howie:不太清楚。

Josh:是一张虚构的宝莱坞电影原声带。

Howie:嚯,这么厉害。

Josh:事实上不存在这么一部电影,这张原声带是对某种想象中的异域风情的探索。你的风格肯定是你独有的,只不过有些声音让我想到了这张专辑。嗯,不管怎么说,我很喜欢你的新专辑。

Yu:这张专辑是在哪个厂牌发的呢?

Howie:一个叫 Mais Um Discos 的英国厂牌,以发行巴西民族音乐为主,他们两年前找到了我。我也不知道他们是怎么突然对我产生了兴趣的,不过这事倒是挺有意思的。

Yu:对,我之前有听过这厂牌的其他音乐,不过听完就忘了,后来听到你这张专辑,然后看到这个厂牌名的时候,就感觉特别奇怪,搞不懂……

Howie:我从头到尾也没搞懂自己在做什么。(笑)

Josh:我觉得从某种意义上来说,我们都想做那种无地域性的音乐,但自身经历的影响仍旧会体现在音乐中。

Howie:是这样的,所处环境的影响无可避免。

Josh:我在想,我们在做音乐的方式上或许有某种出人意料的相似性,尤其是近几年 —— 在中国,我们都是以比较 DIY 的方式在做音乐,想怎么干就怎么干,凡事亲力亲为。但是我们也都在国际厂牌发行了唱片,对你们来说,这事是有意为之还是自然而然发生的呢?因为我觉得在与中国有一些联系的音乐人当中,在国际厂牌下发唱片,或同时活跃在国内外的并不多。

Howie:我觉得对于咱们这样的人来说,DIY 是一件很有意思的事。我也从没刻意追求 DIY —— 只是因为有一个非常强大的所谓的 “主流” 在那,迫使我们去选择了 DIY 的方式,同时这也意味着选择了一种另类的生活方式。这也是为什么我选择在国外的厂牌发唱片,因为这里的资源十分有限。但这不代表你就没有机会创造属于自己的生活方式 —— 你不必上综艺,不必被这个资本主导的社会评头论足。办法总是有的,虽说空间很小,但总能存活。所以在我看来没有所谓的国际厂牌,有的只是一群志趣相投的人。我做我的音乐,没什么好担心的。我的意思是,我有歌,但我更偏向一个音乐人而不是作曲人,这中间是有区别的。这也是为什么我感觉有一定的自由度。

Josh:这么想还挺酷的。选择国际厂牌还是中国厂牌其实并不重要,找到志同道合的人一起去做这件事才是关键。我觉得做音乐、巡演或是在不同地区发唱片很有意思的一点也是,如何连结不同的人?就比方说,我在纽约的朋友知道且喜欢我在中国的朋友做的音乐 —— 这感觉很好。

吴卓:Yu Su,你刚刚在一个国内厂牌 bié Records 下发行了 Yellow River Blue,但你也有在国外的厂牌发行唱片的经历,对吧?

Yu:对。

吴卓:你觉得两者的体验有什么不同吗?

Yu:我完全同意 Howie 说的,说到底,哪个国家的厂牌不重要,重要的是厂牌的风格。自从有了互联网,国界已经无关紧要。但就我个人经历而言,我的轨迹恰恰是相反的,因为我是在中国之外的地方开始做音乐的,因此目前为止我的整个体系都是建立于西方市场之上的,但这仅仅是因为我生活在这里。出这张专辑,然后给你们做 remix —— 尤其是 Yellow River Blue,这是我第一次尝试 DIY,因为我之前从未有机会自己发唱片。这种程度的参与,是我从未有过的。因为西方所有这些唱片公司,包括那些大型独立音乐厂牌,都已经有一套标准化模式,一切全都在预料之中。你确切地知道会发生什么,没有惊喜,也没有挑战。我觉得这么做不再有挑战性了,也不再能提供我讲故事的空间了 —— 就算你真讲述自己的故事,你也不会独特到哪里去,因为一切都是安排好的。我认为对于每个音乐人来说,至少得有那么一次是你真正地参与进去,真正在发行自己的作品的过程中下了功夫的,而不仅仅是去依赖于一个已经过度资本化、过度饱和的市场。

Josh:我觉得对于很多音乐人来说,他们根本不在乎这种事,或者根本就不去想。

Yu:因为有人替你包办一切很轻松呀!你只管写歌,然后躺着就会有人买单。但这会制造出一种真空,人在这种不健康的环境下很容易就变成反社会人格,这也是为什么那么多音乐人都是反社会人格(笑)。

吴卓:这也是我很不能理解的一点,因为工工工自从在北京组建以来,基本上所有事情我们都亲力亲为,包括发行磁带啊,什么都自己做。然后我们在 Wharf Cat Records 发了《幽灵节奏》,接着是这张 remix 专辑。我和 Josh 都很享受给自己干活的过程 —— 倒也不是说非得全权掌控一切,可这毕竟是自己的作品、音乐、设计,怎么能让别人代劳呢?

Yu:因为像我这样懒的人,就是不想操心这么多,压力太大了,就拿 Howie 来说吧,你独立发行发过很多唱片,视觉也是你自己做的,是吧?

Howie:是的,没错。

Yu:你是那种有全局观的人,但像我这样的人就会觉得,我办不到,这太难了。

Howie:我确实有太多想法了,我知道。(笑)

Yu:你们都是那种对整件事情规划性很强的人,你们很清楚自己想要什么。

Howie:其实我也不清楚,我不认为自己清楚。

Yu:真的吗?

Howie:事实上,我的创作都是很随机的,感觉来了就是来了。DIY 对我来说也是一样的,我没想要 DIY,是它找上了我。如果我身边有一个好帮手,那是再好不过了,但我还是必须得亲力亲为,因为这是我做事的动力,你懂我意思吧?我起床就得做点什么。关键是,没人对你指手划脚。如果我去到一个以大众标准评判的系统里,我将无所适从。我就做这些自己满意的 “烂” 音乐就好,因为我不在乎别人怎么评价我。某种程度上,做音乐讲的是个性 —— 不是那种照着镜子、盯着网上的评论,来把自己塑造成某种形象的个性。要有个性,首先要能直面孤独。我喜欢独自出海航行,面对充满未知风险的海洋时,你只能靠自己去作出每一个选择。而在相对主流的环境下,他们要你干什么你就得干什么,你甚至都不用真去干,你选择它只是因为这样比较轻松省事。很多人觉得 DIY 很难,但其实是很有意思的。

Josh:我也认同什么都自己干确实很难。对于我和吴卓来说,一切都是在合作的基础上完成的,但某种程度上,我们又各自有明确的分工。吴卓做所有的设计 —— 我有参与,但也不需要我操心这部分,假如我做一个个人项目,设计一定没法看(笑)。但是当你全靠自己时,就会有更多的可能性,因为你自己就能拍板一切,但同时也会受限于自身能力。又或者你通过学习找到了属于自己的风格,那还挺酷的。不过,你说到在主流音乐体系里会受到种种条条框框的限制,显然我对此也不感兴趣,但与此同时,我又真的很喜欢给自己设定一些限制条件 —— 就以我们来说,工工工就是吴卓和我,一把吉他一把贝斯。我们得开动脑筋:“好,我们有的就这些,我们所面临的问题是这些,我们要做的就是运用手头上有的道具来解决问题,发挥创意去传达我们想要传达的。” 然后我们会想出各种奇奇怪怪的解决方案,因为我们的手段实在有限。而我听 Howie 你制作的音乐里,用到了很多工具;你可以从各个不同的方向去探索,然后通过练习或随机的方式发现你最喜欢什么或最适合什么。你具体是怎么做的呢?

Howie:其实方式是一样的,都是通过探索。只不过对你们来说,可能你们走的是简约路线,就会觉得说,“是不是需要再加点什么?” 而我一直做的是特别复杂的风格,我就会想,“是不是搞得太复杂了?” 在我看来是殊途同归。这跟你懂得多懂得少没关系,而是一种精神状态,如果你觉得躺地上不做音乐最舒服的话,也挺好。你感觉好了,就会有干劲,然后就会想开始做点什么,哪怕你只有一把吉他。我们不得不为自己创造一种主流之外的生活方式。我认为这很有趣,因为这种 DIY 文化在西方已经有很长的历史了,但在中国,它从未以一种现代的形式存在。很多人开始寻找一种新的方式,无论他们做的是什么,做音乐也好,做艺术也好,做食物也好,做咖啡也好,更多是在解决问题,而不是着眼于文化。对我来说,文化毫无意义,解决问题才是关键。

吴卓:Yu Su,我没现场看过你演奏音乐,但我感觉做音乐对你来说是件很轻松的事。(笑)

Yu:是啊,用电脑做音乐就很简单,真的。

Josh:但是能把音乐做得不像是用电脑做的就不简单了。我觉得你做的音乐特别自然。

Yu:那是因为我使用了一些小技巧。Howie 肯定也有他的诀窍,每个人有自己的一套工作模式。我的音乐之所以听着还不错,是因为烂的部分都被我舍弃掉了。我开始一个项目要是超过一个小时,听起来还是不对,就会直接把它丢到垃圾桶里了。如果进行得很顺利 —— 我不是说我信命什么的,但是我相信这里头有些道法自然的规律在,就是不管你做的是什么,如果是注定要成的,一切就会水到渠成。我不知道你们都花多久写一首歌,但是对我来说,只要一开始感觉对了,整个过程就一气呵成。我觉得 90% 的时间,我的作品都是一口气完成的,因为我不需要去反复试,就好像是电脑在自动做音乐 —— 像是老天爷在帮我做音乐一样。(笑)

吴卓:嗯,该来的就会来,是吧?你也无法强迫自己写出一首好听的歌。

Yu:没错,如果过程中我有犹疑,音乐也不会好听。

《幽灵节奏 Remix》专辑先导单曲《某一种恶魔 Yu Su Remix》封面

吴卓:这也是我一直很好奇的 —— Howie,当时我找你给工工工做 remix,你大概只用一两周就做出来了。

Howie:其实真正制作的时间也就一两天。

Josh:我还记得当时找你做 remix 的时候 —— 你俩是我们最先邀请的制作人 —— Howie 说,“行,我现在很忙,不过我一天之内就能搞定,我不担心。” 我们说,“好的,没问题。”(笑)现在看来确实如此。这还挺有意思的,因为一方面来说,我们的绝大部分动机都是来自即兴演奏,一个好的桥段出来以后,我们立刻就知道,“嗯,这是首好歌。” 但是一首歌成型之后我们会花特别长的时间去调整结构或是反复修改细节,再把所有版本都听一遍,然后吴卓再写词。但是基本上,我们第一次弹的时候,就已经知道这首歌能不能成了,立马就能做出判断。我们最早以黑胶形式发行的歌甚至都不是工工工正式排练的作品,而是我们第一次一起 jam 的录音,那时候我们还没确定要组乐队呢。那首歌是我们推出的第一支单曲。光是有了一个差不多的想法,然后逼着自己去完成的话,就没什么意思了,那样的话你只能得到一些很刻意的作品。

吴卓: 嗯,我相信有很多人比我们更专业、懂更多的理论知识和创作技巧什么的。但我们四个应该更偏向 “直觉派”,碰巧做出的东西听着还不错,仅此而已。

Howie:对,确实是这样。

Josh:能说说你制作这版 remix 的时候是怎么想的吗?你是如何构思的?又或者说什么促成了你的想法?

Howie:我当时手边正好有很多鼓,是给一个游戏做配乐用的。听了你们的分轨,我一开始想,这歌没有打拍,那就先在数字工作站上把拍子标上吧。我想做一个硬摇滚版 remix,因为你们本来就有硬摇滚那劲儿。接着我又想,你们不喜欢有鼓,可我喜欢!我这正好就有鼓!(笑)我就开始捣鼓我的鼓。大多数时候,我打鼓都打的是比较轻巧的东西,但是这个歌就很炸(比手画脚起来)。弄的都是简单的东西。录完之后效果挺屎的,我心想,不行,这太屎了。我就继续想,OK,我录好了这个鼓,还有个干巴巴的鼓声音效可以用,把两个声音叠一起没准听着会好一点儿。结果一试,确实听着好了一些。这样主架构就有了。在开头我加了些 art rock 式的声儿,听起来特像那种无脑肌肉男型的烂片广告配乐。结尾我不知道怎么处理了,原曲里是一大段带点迷幻风格的即兴段落,所以就我加了一些迷幻味道的鼓点,复合节奏什么的。当时就起了个头,有一天巡演途中在火车上没事干就接着编,就这样完成了整首歌。

《幽灵节奏 Remix》专辑先导单曲《工工工布鲁斯 Howie Lee Remix》封面

吴卓:真棒。我在听 Howie 的 remix 的时候还留意到了一点 —— 的确,它听起来跟原曲差别很大,因为有了鼓。而我本来就把吉他当鼓用,弹一些节奏之类的东西;我意识到的是,Howie 做的鼓的部分,听起来就像是我成了鼓手会尝试打出来的效果。所以他基本上是把我的吉他部分转化成了鼓声,效果非常好。我只想说,Howie 真的懂这首歌,至少他吃透了我那部分。 Howie:我还真弹过吉他!我之前在一朋克乐队待了很久,换句话说,我吉他弹得真不怎么样。(笑)

Josh:还挺逗的,因为我们听之前你做的音乐,往往都采用大量不同的元素和风格。所以你做的这版混音跟我想象中的完全不同,这特别好。而且我越听越觉得,将摇滚那一面放大可真是太妙了。

Howie:(笑)我觉得有点太摇滚了。

Josh:(笑)但有时候就是得打破限制!我也在想这个问题,因为我听了很多电子音乐,肯定也受到了电子音乐的启发,即便我从来没有分享过我做的电子音乐作品。但是我想,对于一些工工工的歌迷来说,如果他们喜欢的是我们作为摇滚乐队的那一面,那他们可能不知道对于这张 remix 专辑该作何反应。(笑)

Howie:我觉得你们更像一个电子乐队而不是摇滚乐队。你可以称之为迷幻什么的,但某种程度上,你们构建声音织体的方式更偏向电子乐,因为是音色主导的。你们懂得音色的微妙变化,而摇滚乐更偏重和弦变化和鼓点。但在我看来,比起摇滚,你们其实更电子,只不过你们用的是吉他和贝斯。

Josh:这真是很高的评价了,谢谢。

Howie:我觉得或多或少你们是以电子乐的思维来铺排音乐时间的,而在现场演奏方式上又是迷幻式思维。这很微妙,但你们处理得很好。

Josh:至少对我来讲,用拨片弹琴弦的不同部位时,感觉就像是在转动合成器上的 filter 按钮之类的。

吴卓:这么说,你是弹贝斯的合成器,我是弹吉他的鼓机。

Josh:(笑)没错。

吴卓:回想起来还挺有意思的,我们是在 2020 年 3 月和 Yu Su 开始这个 remix 项目的。

Josh:甚至可能要再早一些。

吴卓:3 月份我在香港,当时正值疫情期间,我拿到了 Yu Su 的第一版 remix。现在一年过去了,我们有了一张集合了这么多优秀艺术家的 remix 专辑。

Josh:对我来说,做这个项目很有意思的一点就是能够和像你们这样的音乐人合作,因为把你的作品交给别人阐释,或从别人的角度听到它有意思的地方,或以它为素材来做一些别的东西,这感觉很酷。我也很高兴将这群与中国有一些联系的制作人聚集在一起,这对我来说是顺理成章的一件事,因为他们都是我喜欢的音乐人,或是和我们一起演出或巡演的朋友。但我认为从某种意义上来说,这也是一个不太寻常的制作人组合。我迫不及待想要看到国内外的听众对它的反应。我也预料不到会有什么反应,但这真是一组非常棒的制作人阵容。挺不容易的,因为疫情,吴卓和我已经很长时间没法在一起做音乐了,但是听到其他制作人采用我们的想法做出一些不同的东西,真的很有帮助。这让我们能保持头脑的新鲜感,让我们看到我们的音乐中一些此前从未关注的东西。

//翻译:林聪明,凯西

//编辑、导语:Ivan Hrozny

《幽灵节奏 Remix》于 6 月 25 日全网发布

CD 及黑胶实体版由 bié Records 在中国地区独家代理

一切靠自己,一直是工工工乐队的生存之道。自己录磁带,做设计,搞周边,拍 MV,约演出,搬设备赶场,和志同道合的音乐人办秘密演出……这些旁人看来繁琐的事情,在主唱兼吉他手吴卓和贝斯手 Josh Frank 的眼里只是做乐队最基本的工作。从 15 年建队开始,工工工用身体力行的作风、打破地域的观念和化简为繁的声音探索,凿刻出自己心中新时代北京地下音乐场景应有的棱角。

参与重混音制作的音乐人与工工工(左至右):Mong Tong(2人,台北)、Simon Frank(北京/蒙特利尔)、吴卓玲(成都)、Angel Wei(哥本哈根)、Howie Lee(北京)、Zaliva-D(北京)、吴卓(工工工)、Yu Su(温哥华/开封)、Josh Frank(工工工)、Knopha(厦门)、 P.E.(5人,布鲁克林)、破地狱(2人,台北)

Josh 和吴卓无意沉溺在 “北京地下音乐名片” 的幻影中;对于二人来说,19 年首专《幽灵节奏》带来的名头是空泛的;DIY 的方式意味着数不尽想要尝试的新方向和远比一切幻影更立体的新挑战。在疫情两人无法会师北京的情况下,他们借助网络,找来十组遍及全球的电子、实验音乐人,以不设限的方式对《幽灵节奏》的全部歌曲进行重混音制作。“这张 remix 唱片的主角是制作人们,而不是工工工。” 退居幕后,成为策划人的工工工找到了参与并创造心中理想场景更为直观的方式和角度 —— 这些场景并不一定专属于他们熟悉的北京,而是以 DIY 为线索相互联结或重叠。

为庆祝与制作人们基于同样志趣的合作,吴卓和 Josh 邀请制作混音专辑中两首先行单曲的 Howie Lee 和 Yu Su —— 两位在今年年内都用新作证明过自己无与伦比原创性的电子音乐人,通过视频电话的形式一起畅谈了关于 DIY 与各自创作的话题。

*该对谈以英文完成,对话内容经编辑后原载于音乐影视媒体 “Talkhouse”,经授权后由 BIE别的音乐 进行编译并独家发布其中文版本。

图中按左上、右上、左下、右下:Yu Su(Yu)、Josh Frank(Josh)、Howie Lee(Howie)、吴卓

Josh:Yu Su 目前正在筹备专辑曲目的乐队现场版,那 Howie 呢?新专辑有演出的计划吗?

Howie:我手指受了伤。前几天修电动自行车,手指头被链条夹了一下,肌腱断裂,简直惨不忍睹。然后做了个小手术,演出之前估计就能康复了,所以应该没什么大碍。

Josh:所以这是一次全国巡演吗?目前你只能在国内演出对吧?

Howie:对,是六城巡演。

Josh:听着就很有意思。

Yu:真令人嫉妒!

Josh:希望签证能放宽一点,我一个困在加拿大的人只想知道什么时候才回得来。

Yu:Howie, 你的新专辑很棒哦。

Josh:是啊,真的很棒,让我想到了——我不知道你在做这张专辑的时候是不是也有同感,你听过细野晴臣的 Cochin Moon 那张专辑吗?算是 Yellow Magic Orchestra 的一个副项目吧。

Howie:不太清楚。

Josh:是一张虚构的宝莱坞电影原声带。

Howie:嚯,这么厉害。

Josh:事实上不存在这么一部电影,这张原声带是对某种想象中的异域风情的探索。你的风格肯定是你独有的,只不过有些声音让我想到了这张专辑。嗯,不管怎么说,我很喜欢你的新专辑。

Yu:这张专辑是在哪个厂牌发的呢?

Howie:一个叫 Mais Um Discos 的英国厂牌,以发行巴西民族音乐为主,他们两年前找到了我。我也不知道他们是怎么突然对我产生了兴趣的,不过这事倒是挺有意思的。

Yu:对,我之前有听过这厂牌的其他音乐,不过听完就忘了,后来听到你这张专辑,然后看到这个厂牌名的时候,就感觉特别奇怪,搞不懂……

Howie:我从头到尾也没搞懂自己在做什么。(笑)

Josh:我觉得从某种意义上来说,我们都想做那种无地域性的音乐,但自身经历的影响仍旧会体现在音乐中。

Howie:是这样的,所处环境的影响无可避免。

Josh:我在想,我们在做音乐的方式上或许有某种出人意料的相似性,尤其是近几年 —— 在中国,我们都是以比较 DIY 的方式在做音乐,想怎么干就怎么干,凡事亲力亲为。但是我们也都在国际厂牌发行了唱片,对你们来说,这事是有意为之还是自然而然发生的呢?因为我觉得在与中国有一些联系的音乐人当中,在国际厂牌下发唱片,或同时活跃在国内外的并不多。

Howie:我觉得对于咱们这样的人来说,DIY 是一件很有意思的事。我也从没刻意追求 DIY —— 只是因为有一个非常强大的所谓的 “主流” 在那,迫使我们去选择了 DIY 的方式,同时这也意味着选择了一种另类的生活方式。这也是为什么我选择在国外的厂牌发唱片,因为这里的资源十分有限。但这不代表你就没有机会创造属于自己的生活方式 —— 你不必上综艺,不必被这个资本主导的社会评头论足。办法总是有的,虽说空间很小,但总能存活。所以在我看来没有所谓的国际厂牌,有的只是一群志趣相投的人。我做我的音乐,没什么好担心的。我的意思是,我有歌,但我更偏向一个音乐人而不是作曲人,这中间是有区别的。这也是为什么我感觉有一定的自由度。

Josh:这么想还挺酷的。选择国际厂牌还是中国厂牌其实并不重要,找到志同道合的人一起去做这件事才是关键。我觉得做音乐、巡演或是在不同地区发唱片很有意思的一点也是,如何连结不同的人?就比方说,我在纽约的朋友知道且喜欢我在中国的朋友做的音乐 —— 这感觉很好。

吴卓:Yu Su,你刚刚在一个国内厂牌 bié Records 下发行了 Yellow River Blue,但你也有在国外的厂牌发行唱片的经历,对吧?

Yu:对。

吴卓:你觉得两者的体验有什么不同吗?

Yu:我完全同意 Howie 说的,说到底,哪个国家的厂牌不重要,重要的是厂牌的风格。自从有了互联网,国界已经无关紧要。但就我个人经历而言,我的轨迹恰恰是相反的,因为我是在中国之外的地方开始做音乐的,因此目前为止我的整个体系都是建立于西方市场之上的,但这仅仅是因为我生活在这里。出这张专辑,然后给你们做 remix —— 尤其是 Yellow River Blue,这是我第一次尝试 DIY,因为我之前从未有机会自己发唱片。这种程度的参与,是我从未有过的。因为西方所有这些唱片公司,包括那些大型独立音乐厂牌,都已经有一套标准化模式,一切全都在预料之中。你确切地知道会发生什么,没有惊喜,也没有挑战。我觉得这么做不再有挑战性了,也不再能提供我讲故事的空间了 —— 就算你真讲述自己的故事,你也不会独特到哪里去,因为一切都是安排好的。我认为对于每个音乐人来说,至少得有那么一次是你真正地参与进去,真正在发行自己的作品的过程中下了功夫的,而不仅仅是去依赖于一个已经过度资本化、过度饱和的市场。

Josh:我觉得对于很多音乐人来说,他们根本不在乎这种事,或者根本就不去想。

Yu:因为有人替你包办一切很轻松呀!你只管写歌,然后躺着就会有人买单。但这会制造出一种真空,人在这种不健康的环境下很容易就变成反社会人格,这也是为什么那么多音乐人都是反社会人格(笑)。

吴卓:这也是我很不能理解的一点,因为工工工自从在北京组建以来,基本上所有事情我们都亲力亲为,包括发行磁带啊,什么都自己做。然后我们在 Wharf Cat Records 发了《幽灵节奏》,接着是这张 remix 专辑。我和 Josh 都很享受给自己干活的过程 —— 倒也不是说非得全权掌控一切,可这毕竟是自己的作品、音乐、设计,怎么能让别人代劳呢?

Yu:因为像我这样懒的人,就是不想操心这么多,压力太大了,就拿 Howie 来说吧,你独立发行发过很多唱片,视觉也是你自己做的,是吧?

Howie:是的,没错。

Yu:你是那种有全局观的人,但像我这样的人就会觉得,我办不到,这太难了。

Howie:我确实有太多想法了,我知道。(笑)

Yu:你们都是那种对整件事情规划性很强的人,你们很清楚自己想要什么。

Howie:其实我也不清楚,我不认为自己清楚。

Yu:真的吗?

Howie:事实上,我的创作都是很随机的,感觉来了就是来了。DIY 对我来说也是一样的,我没想要 DIY,是它找上了我。如果我身边有一个好帮手,那是再好不过了,但我还是必须得亲力亲为,因为这是我做事的动力,你懂我意思吧?我起床就得做点什么。关键是,没人对你指手划脚。如果我去到一个以大众标准评判的系统里,我将无所适从。我就做这些自己满意的 “烂” 音乐就好,因为我不在乎别人怎么评价我。某种程度上,做音乐讲的是个性 —— 不是那种照着镜子、盯着网上的评论,来把自己塑造成某种形象的个性。要有个性,首先要能直面孤独。我喜欢独自出海航行,面对充满未知风险的海洋时,你只能靠自己去作出每一个选择。而在相对主流的环境下,他们要你干什么你就得干什么,你甚至都不用真去干,你选择它只是因为这样比较轻松省事。很多人觉得 DIY 很难,但其实是很有意思的。

Josh:我也认同什么都自己干确实很难。对于我和吴卓来说,一切都是在合作的基础上完成的,但某种程度上,我们又各自有明确的分工。吴卓做所有的设计 —— 我有参与,但也不需要我操心这部分,假如我做一个个人项目,设计一定没法看(笑)。但是当你全靠自己时,就会有更多的可能性,因为你自己就能拍板一切,但同时也会受限于自身能力。又或者你通过学习找到了属于自己的风格,那还挺酷的。不过,你说到在主流音乐体系里会受到种种条条框框的限制,显然我对此也不感兴趣,但与此同时,我又真的很喜欢给自己设定一些限制条件 —— 就以我们来说,工工工就是吴卓和我,一把吉他一把贝斯。我们得开动脑筋:“好,我们有的就这些,我们所面临的问题是这些,我们要做的就是运用手头上有的道具来解决问题,发挥创意去传达我们想要传达的。” 然后我们会想出各种奇奇怪怪的解决方案,因为我们的手段实在有限。而我听 Howie 你制作的音乐里,用到了很多工具;你可以从各个不同的方向去探索,然后通过练习或随机的方式发现你最喜欢什么或最适合什么。你具体是怎么做的呢?

Howie:其实方式是一样的,都是通过探索。只不过对你们来说,可能你们走的是简约路线,就会觉得说,“是不是需要再加点什么?” 而我一直做的是特别复杂的风格,我就会想,“是不是搞得太复杂了?” 在我看来是殊途同归。这跟你懂得多懂得少没关系,而是一种精神状态,如果你觉得躺地上不做音乐最舒服的话,也挺好。你感觉好了,就会有干劲,然后就会想开始做点什么,哪怕你只有一把吉他。我们不得不为自己创造一种主流之外的生活方式。我认为这很有趣,因为这种 DIY 文化在西方已经有很长的历史了,但在中国,它从未以一种现代的形式存在。很多人开始寻找一种新的方式,无论他们做的是什么,做音乐也好,做艺术也好,做食物也好,做咖啡也好,更多是在解决问题,而不是着眼于文化。对我来说,文化毫无意义,解决问题才是关键。

吴卓:Yu Su,我没现场看过你演奏音乐,但我感觉做音乐对你来说是件很轻松的事。(笑)

Yu:是啊,用电脑做音乐就很简单,真的。

Josh:但是能把音乐做得不像是用电脑做的就不简单了。我觉得你做的音乐特别自然。

Yu:那是因为我使用了一些小技巧。Howie 肯定也有他的诀窍,每个人有自己的一套工作模式。我的音乐之所以听着还不错,是因为烂的部分都被我舍弃掉了。我开始一个项目要是超过一个小时,听起来还是不对,就会直接把它丢到垃圾桶里了。如果进行得很顺利 —— 我不是说我信命什么的,但是我相信这里头有些道法自然的规律在,就是不管你做的是什么,如果是注定要成的,一切就会水到渠成。我不知道你们都花多久写一首歌,但是对我来说,只要一开始感觉对了,整个过程就一气呵成。我觉得 90% 的时间,我的作品都是一口气完成的,因为我不需要去反复试,就好像是电脑在自动做音乐 —— 像是老天爷在帮我做音乐一样。(笑)

吴卓:嗯,该来的就会来,是吧?你也无法强迫自己写出一首好听的歌。

Yu:没错,如果过程中我有犹疑,音乐也不会好听。

《幽灵节奏 Remix》专辑先导单曲《某一种恶魔 Yu Su Remix》封面

吴卓:这也是我一直很好奇的 —— Howie,当时我找你给工工工做 remix,你大概只用一两周就做出来了。

Howie:其实真正制作的时间也就一两天。

Josh:我还记得当时找你做 remix 的时候 —— 你俩是我们最先邀请的制作人 —— Howie 说,“行,我现在很忙,不过我一天之内就能搞定,我不担心。” 我们说,“好的,没问题。”(笑)现在看来确实如此。这还挺有意思的,因为一方面来说,我们的绝大部分动机都是来自即兴演奏,一个好的桥段出来以后,我们立刻就知道,“嗯,这是首好歌。” 但是一首歌成型之后我们会花特别长的时间去调整结构或是反复修改细节,再把所有版本都听一遍,然后吴卓再写词。但是基本上,我们第一次弹的时候,就已经知道这首歌能不能成了,立马就能做出判断。我们最早以黑胶形式发行的歌甚至都不是工工工正式排练的作品,而是我们第一次一起 jam 的录音,那时候我们还没确定要组乐队呢。那首歌是我们推出的第一支单曲。光是有了一个差不多的想法,然后逼着自己去完成的话,就没什么意思了,那样的话你只能得到一些很刻意的作品。

吴卓: 嗯,我相信有很多人比我们更专业、懂更多的理论知识和创作技巧什么的。但我们四个应该更偏向 “直觉派”,碰巧做出的东西听着还不错,仅此而已。

Howie:对,确实是这样。

Josh:能说说你制作这版 remix 的时候是怎么想的吗?你是如何构思的?又或者说什么促成了你的想法?

Howie:我当时手边正好有很多鼓,是给一个游戏做配乐用的。听了你们的分轨,我一开始想,这歌没有打拍,那就先在数字工作站上把拍子标上吧。我想做一个硬摇滚版 remix,因为你们本来就有硬摇滚那劲儿。接着我又想,你们不喜欢有鼓,可我喜欢!我这正好就有鼓!(笑)我就开始捣鼓我的鼓。大多数时候,我打鼓都打的是比较轻巧的东西,但是这个歌就很炸(比手画脚起来)。弄的都是简单的东西。录完之后效果挺屎的,我心想,不行,这太屎了。我就继续想,OK,我录好了这个鼓,还有个干巴巴的鼓声音效可以用,把两个声音叠一起没准听着会好一点儿。结果一试,确实听着好了一些。这样主架构就有了。在开头我加了些 art rock 式的声儿,听起来特像那种无脑肌肉男型的烂片广告配乐。结尾我不知道怎么处理了,原曲里是一大段带点迷幻风格的即兴段落,所以就我加了一些迷幻味道的鼓点,复合节奏什么的。当时就起了个头,有一天巡演途中在火车上没事干就接着编,就这样完成了整首歌。

《幽灵节奏 Remix》专辑先导单曲《工工工布鲁斯 Howie Lee Remix》封面

吴卓:真棒。我在听 Howie 的 remix 的时候还留意到了一点 —— 的确,它听起来跟原曲差别很大,因为有了鼓。而我本来就把吉他当鼓用,弹一些节奏之类的东西;我意识到的是,Howie 做的鼓的部分,听起来就像是我成了鼓手会尝试打出来的效果。所以他基本上是把我的吉他部分转化成了鼓声,效果非常好。我只想说,Howie 真的懂这首歌,至少他吃透了我那部分。 Howie:我还真弹过吉他!我之前在一朋克乐队待了很久,换句话说,我吉他弹得真不怎么样。(笑)

Josh:还挺逗的,因为我们听之前你做的音乐,往往都采用大量不同的元素和风格。所以你做的这版混音跟我想象中的完全不同,这特别好。而且我越听越觉得,将摇滚那一面放大可真是太妙了。

Howie:(笑)我觉得有点太摇滚了。

Josh:(笑)但有时候就是得打破限制!我也在想这个问题,因为我听了很多电子音乐,肯定也受到了电子音乐的启发,即便我从来没有分享过我做的电子音乐作品。但是我想,对于一些工工工的歌迷来说,如果他们喜欢的是我们作为摇滚乐队的那一面,那他们可能不知道对于这张 remix 专辑该作何反应。(笑)

Howie:我觉得你们更像一个电子乐队而不是摇滚乐队。你可以称之为迷幻什么的,但某种程度上,你们构建声音织体的方式更偏向电子乐,因为是音色主导的。你们懂得音色的微妙变化,而摇滚乐更偏重和弦变化和鼓点。但在我看来,比起摇滚,你们其实更电子,只不过你们用的是吉他和贝斯。

Josh:这真是很高的评价了,谢谢。

Howie:我觉得或多或少你们是以电子乐的思维来铺排音乐时间的,而在现场演奏方式上又是迷幻式思维。这很微妙,但你们处理得很好。

Josh:至少对我来讲,用拨片弹琴弦的不同部位时,感觉就像是在转动合成器上的 filter 按钮之类的。

吴卓:这么说,你是弹贝斯的合成器,我是弹吉他的鼓机。

Josh:(笑)没错。

吴卓:回想起来还挺有意思的,我们是在 2020 年 3 月和 Yu Su 开始这个 remix 项目的。

Josh:甚至可能要再早一些。

吴卓:3 月份我在香港,当时正值疫情期间,我拿到了 Yu Su 的第一版 remix。现在一年过去了,我们有了一张集合了这么多优秀艺术家的 remix 专辑。

Josh:对我来说,做这个项目很有意思的一点就是能够和像你们这样的音乐人合作,因为把你的作品交给别人阐释,或从别人的角度听到它有意思的地方,或以它为素材来做一些别的东西,这感觉很酷。我也很高兴将这群与中国有一些联系的制作人聚集在一起,这对我来说是顺理成章的一件事,因为他们都是我喜欢的音乐人,或是和我们一起演出或巡演的朋友。但我认为从某种意义上来说,这也是一个不太寻常的制作人组合。我迫不及待想要看到国内外的听众对它的反应。我也预料不到会有什么反应,但这真是一组非常棒的制作人阵容。挺不容易的,因为疫情,吴卓和我已经很长时间没法在一起做音乐了,但是听到其他制作人采用我们的想法做出一些不同的东西,真的很有帮助。这让我们能保持头脑的新鲜感,让我们看到我们的音乐中一些此前从未关注的东西。

//翻译:林聪明,凯西

//编辑、导语:Ivan Hrozny

《幽灵节奏 Remix》于 6 月 25 日全网发布

CD 及黑胶实体版由 bié Records 在中国地区独家代理