0

0

2019 年年底,你在做些什么,对未来又有怎样的期待?

我当时在做社畜,同时偷偷筹划着自己的地下派对,琢磨自己该在派对上放一些什么样的音乐 ,其实和现在没有很大的差别 —— 即将结束难以名状的 2020 年,现在我仍然在做社畜,仍然在组织派对,仍然在 DJ。

好几年前有一个流行的网络词汇,称有多重身份的年轻人为“斜杠青年”。在我看来这其实更像一种身处加速社会中无奈之下的选择。工作给你安稳的感觉;同时在做的其他事让你对生活还存有热情。然而一天只有 24 小时,只有一个大脑和一双手的人还贪心地想过 “double life”。这样的我们注定成为一个处于奔波和缺觉常态中的人。

对于一个处于奔波和缺觉常态中的派对组织者,今年和去年其实有很大区别。去年我和搭档“苏俄转播”的老吴在做关于东欧地下场景的派对。12 月底跨年之际,我们找了两个来自喀山的哥们儿来中国巡演。他们的组合叫做 Yung Acid,音乐有点说唱又有点 techno, 脏脏的,怪好听的。还有派对的其他嘉宾也大多来自格鲁吉亚、俄罗斯这些东欧国家(《在东欧蹦迪到底有什么不一样》)。那个时候,我和老吴正在期待着 2020 年好好整几波厉害的 —— 至少得请给 Gosha 做音乐的 Buttechno 来中国转一圈,来一番中俄友好交流才行。

没想到真的到了 2020,这一切都变成了美好的幻影。对于我们来说,这一年带来最大的挑战就是疫情导致的逆全球化和其带来的影响 —— 边境封闭,无法进行任何国际艺人预订。2020 年春节成了一个分界;之前国内地下派对组织者都向往着本周又会有哪个国家的厉害音乐人到访;如今的封闭让每个组织者不得不把目光转向本地场景。然而,中国又是一个缺乏派对文化基因、成熟音乐人稀少的国度。少了当地文化和异国风情背书的派对让组织者们都担心,大家还会不会有足够的动力出门。

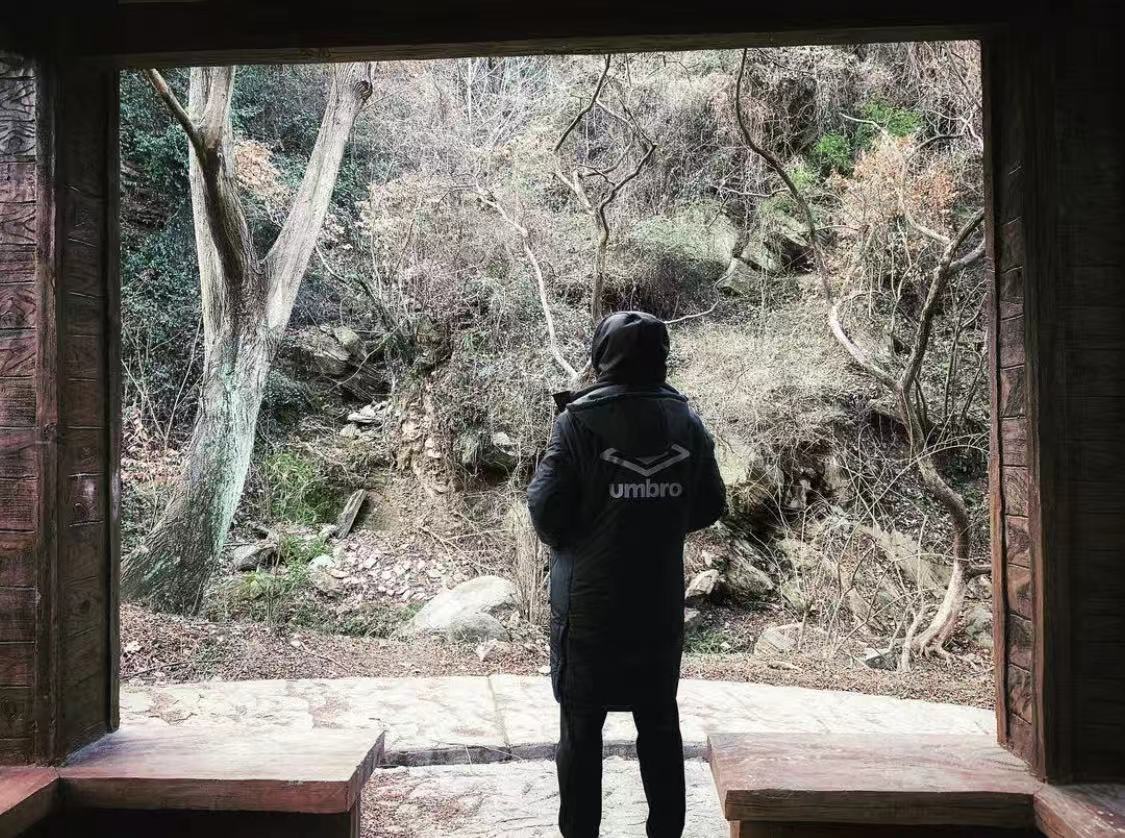

作者 Everlast Phantom 疫情后于杭州 Loopy

为了了解其他派对组织者如今的心态,也探明我这一年来都在思考的问题,即如何把自己的热爱与所应该完成的世俗生活整合,我想首先厘清身为派对组织者身份的大家这一年究竟在做些什么,又为何要这么做。为此,我走访了诸多场景中的朋友。

作为走访出发的原点,我要先提下自己的派对 —— Scandal,中文名“声名狼藉”,目前驻扎在上海,在我不那么社畜的时候也会去其他城市转转。顺着 Scandal 你可以找到上海最核心的两家地下俱乐部,其中一间是坐落在襄阳北路的 ALL Club。很多人知道它的前身 Shelter(“庇护所”),也听说过这间俱乐部曾把慕名前来蹦迪的粉丝“后街男孩”拒之门外的事。显然,ALL 和曾经的 Shelter 很清楚自身的定位,知道自己想要什么。而我也清楚,这里会是我结束隔离期后第一夜到访并喝吐到不能自理的地方。

Antigen 主理人 Ikke

ALL Club 在过去的一年有许多高光时刻。对我来说,有一晚格外印象深刻。那是一个叫做“足疗”的夜晚。如同派对主题名所指,舞池里每个跳舞的人得让双脚得到了释放,个别人甚至于用力过猛 —— 有位舞客朋友在舞池里蹦掉了自己的鞋底。“足疗”是派对 Antigen 的一个主题之夜。Antigen 的组织者 —— 上海男孩,高高瘦瘦的 Ikke 是我的第一个探讨对象。在释放完双脚后,他对自己的派对如此说明:

“‘足疗’并不是说你在俱乐部里捏脚,其实它是一个专门的 footwork 活动。footwork 的发源地在芝加哥,周边国家的话,东京的 Brain Battle 有专业的 footwork 舞者,日本本身也有一些非常优秀的 footwork 制作人。我当时的想法其实非常简单,在国际嘉宾进不来的情况下,想办一个音乐风格细分,内容简单明快的活动。之所以选择 footwork,第一是我自己对 footwork 很感兴趣,比其他流派了解得更全面和系统;第二是之前似乎没有过这个主题的派对;第三,上海和杭州本身也正好有一些对 footwork 具备自己理解的 DJ。我找到 XDD、Kilo-Vee,Baadaam 和 Blitse 组成整个‘足疗’阵容,也算是天时地利人和吧。”

在“足疗”派对上蹦掉了鞋底的舞客

“……在筹划这个派对时,我对这个活动其实没有任何把握和信心,因为 footwork 本身在国内是一个相对冷门的舞曲种类和舞种,并且因为速度很快的缘故,就身体的感觉而言,其实对舞客相当不友好。但完全让我出乎意料的是,上海这一晚‘足疗’之夜派对现场气氛热烈。可以自信的说,在 ALL 我参与过的派对里,足疗之夜给在场的所有人留下了最为深刻的印象。也感谢 XDD、Grape 和 Jialiang。我知道 XDD 会跳 footwork,但没想到这么会跳,直接跳上 DJ 台,一段 solo 把派对的气氛带到了顶点。这一次的成功,也坚定了我把 footwork 之夜办成 Antigen 固定栏目的信心。”

HTTP 主理人 OFFSKII

聊完 ALL Club 属于 Antigen 的“足疗”夜晚,还要说说另外一间俱乐部 Elevator 。这间俱乐部是 Scandal 的另一个驻地,曾因为有上海最小的电梯而闻名,如今则搬进了更加硬核、隐秘的地下室。今年这个特殊时期里,有个名字里囊括多元性别认同群体 —— half、trans、tomboy、Po (femme) 的新派对 “HTTP” 在这里异军突起,和另一个性少数派对 Medusa 一起定义了电梯这座俱乐部的酷儿社群文化。以下是 HTTP 的主理人 OFFSKII 向我阐述的 2020 经历和办派对的相关理念:

OFFSKII 和她的朋友们

“我的 2020 年始于纽约布鲁克林的一家女同性恋酒吧,是和我的妻子还有一些朋友一起度过的。那天晚上,我向自己保证:下一个新年,我一定要在某个地方举办一个派对。于是 HTTP 诞生了。它的基本概念是一个酷儿派对,关注点主要是音乐,而不是每个人的性取向。但我们的派对总体来说,是从女性同性恋的角度来构建、策划的。在这个派对诞生之前,我总是会问自己一个问题:我想做的社群有没有在排除谁?我是否在无意中助长了任何对个人的压迫?如今我找到了答案,我觉得 HTTP 的概念是让大家睁开眼睛,看看每个人能够带来什么,想要什么,来组成酷儿社区未来的发展。”

“……派对对我来说的意义在于一些时刻 —— 当我的合作者 Mengki 给我看她做的最新最酷的视觉,当朋友们源源不断穿过门出现在我的视野中 —— 其实可以说是每一刻。我不会因为人多或人少而感到情绪起伏,或者有一些争胜心,因为这只是一个夜晚,无论如何会在太阳升起的时候消失。负责 Medusa 的 Michael Cignarale 曾经告诉我一句话,无论是对主办方还是 DJ 来说,都对我很有帮助:Party 只能朝一个方向前进,然后一路走到底。”

这句来自 Medusa 和 Elevator 负责人的话不仅适用于音乐人和派对主理人,也同样适用于酒吧的经营者。要说在今年出现的最惊喜的现象之一,就是全国各个城市地下场景的兴起和联动。除去已经发展多年的上海、北京、深圳、杭州和成都,在厦门、青岛、贵阳、西安、广州、重庆、郑州、武汉等越来越多城市里都有人在用耐心和热爱构建属于自己的夜晚。

于我而言,每个周末飞到其他城市,潜入俱乐部放歌,然后在周一之前跑回来上班。忙碌又逼仄,令人头疼的时间管理却同时是一件非常幸福的事情。也不知道这种幸福感从何而来,也许只是因为:我是个年轻人,喜欢交朋友,喜欢音乐。

俱乐部 JAR 的主理人 Ziyan

在天气变冷之前,我曾经到访过西安的俱乐部 JAR 。主理人 Ziyan 是我的好朋友,同时也营造出一个超高活跃度的音乐社群 “GNG”。平时除了翻译、撰写文章,运营账号,子颜创立的群聊也聚集了一群热爱音乐的伙伴,话题可以从中午吃什么一直聊到买盘的事儿,经常一会儿不看就有几百条未读聊天记录。如果不是微信群的人数限制在 500 人,这个组织很可能会更庞大许多。在西安的秋日夜晚,我坐在 JAR 的室外区域,和 Ziyan 聊了聊:

“今年对于我个人来说有两个最为重要的变化,也是必须谈论的变化。首先是我越来越相信宿命论了。听起来很荒谬,但我认为一切的‘偶然’都是各种事情在复杂的因素催化下产生的;并不存在真正的偶然、巧合或者是其他的任何事情。我今年买的衣服背后印着大大的‘Karma’—— 这不就是一切的源头吗?所谓的场景也是一样,个体按照自己的意志行动,然后整个事情就成为了这些行动叠加的结果,就像一片土壤,能从里面翻到电池和古代文物,这都不奇怪。”

GNG 的三位主理人 Ziyan、FFEI、Mojane

“另一个事是 ‘GNG’。它在今年的情况越来越好,距离真正的社区更近了一些。我们今年仍然是发东西,发电台,给大家一点内容。值得一提的是我们在 8 月间完成的五城巡演,达到了几个我预想的目标:首先是 GNG 要演 —— 这是我们的立足之本;第二是我的团队也真正走出了江浙沪,见到了我一直在强调的二线城市的真实情况,达成共识会对我们未来的发展都有重要作用;最后一点就是我们几个人关系更加紧密了。要是说其他的问题我都不是很在乎,因为整个场景里在和我共进退的,就是他们。想起我们巡演期间的种种趣事,真心觉得,有些东西换不来,不一样。”

Equaliser、鸡兔同笼派对的共同发起者 Slowcook

有个社群能共进退自然可贵。在这个话题上面,不得不提的是北京的招待所俱乐部。夏末秋初时,我曾经和 SHCR 上海社区电台的伙伴们一起到访这间俱乐部,并结识了 Equaliser、鸡兔同笼派对的共同发起者 Slowcook。顾名思义,Equaliser 和鸡兔同笼正是为平等而存在的组织,会定期举办针对女性及少数群体的 DJ 工作坊和派对。在共同参演的派对之余,Slowcook 也表达了一些关于 2020 的感慨:

“这一年真的是跌宕起伏,波澜壮阔 —— 然后突然,一年就结束了,太快了,像什么都没发生一样。话说回来,今年还是有蛮多开心的时刻。在今年我做了几个鸡兔同笼,一个 Equaliser,还即将做一个 '到此一游' 的年终盛典。因为今年没有国际 DJ 的关系,有机会邀请到很多国内的优秀 DJ,这真的算是意料之外的收获。今年最兴奋的时刻应该是 8 月底在阿那亚的 ‘招待会’。第一次在国内和这么多的朋友一起参加一个这样的音乐节是全新的人生体验。对于新的一年,更多期待在于,我觉得我们仍然需要更多元和丰富的音乐场景和不同场景及风格之间的交流。因为偶尔会觉得,我喜欢的一些音乐不知道能在哪儿放才放得最好听。”

Most Girls Smell Good 主理人 JustSyd

在招待的这个夜晚,我也碰到了许久不见的 Syd。她也是一位酷儿派对的组织者,并且与韩国的 Shade Seoul 保持着友好的合作关系。由于跨境出行的阻碍,Syd 暂时停止了计划。我向 Syd 询问了她的近况。以下是她关于暂时搁置的派对项目 “Most Girls Smell Good”的说明:

“这是辛苦的一年。我在精神上和身体上都已经精疲力尽。唯独希望明年能够更轻松,更开心一些。我原本计划在今年 1 月举办 ‘Most Girls Smell Good’ 派对活动,但不幸的是 COVID-19 改变了我们的计划。作为派对组织者,我认为连续不停地举办活动并不是一个特别迫切和必要的事情,尤其我的派对的核心在于连接人与人,连接世界各地,在 logo 中我们也体现了这一点。今年跨境合作特别困难,于是我选择了暂时搁置它。当然,今年的积极意义是,看到这段期间中国的场景充满活力,真的炒鸡棒!我参与并且耳闻了一些非常酷的派对。现在我们不必用国际嘉宾来维持派对的活力,这其实也是一件好事。看着北京的俱乐部关了又开,我知道,对于派对组织者和俱乐部老板来说,他们会看到来这里的人群类型的变化。在我最喜欢的俱乐部中,新的人们正在加入进来,并且喜欢上这里。另外一件关于今年印象深刻的事情是:我经历了鼻拭子测试,实在是很难受。”

“老吴”,吴鞑靼

在到访过西安和北京后,我来到了一个与电子乐不那么紧密联系的城市 —— 武汉。来到这里是因为老搭档吴鞑靼的邀请。疫情来了之后,老吴面对了许多复杂的情况,不仅仅有地下场景计划的搁置,也包括生活中的困境。如今一年过去,老吴在武汉搞起了自己的派对:

“2019 年年底,我去了深圳。在谋划 2020 年 Scandal 地下电子乐派对的同时,也在把对摇滚乐的热情转化为更实际的东西 —— 做国外低调乐队的中国巡演。许多想要分享的音乐和释放的能量构成了我对 2020 年最大的期待,然后就是期待的落空。离开深圳回湖北老家过年的时候,我只带了三天的衣服,但没想到一呆就是三个月。很长一段时间,每天躺在床上至少听 5 张专辑,只有 2、3 小时下床走动一下。疫情让我开始审视自己听音乐的动机和状态,也让我对派对和线下活动有了更多的构思。湖北解封之后,我去了好多地方,大半年的时间就是在各个地方喝酒,散步,听歌,看书。8 月重新回到武汉之后,我把一顶写着俄语 ‘俄罗斯文艺复兴’ 的蓝色帽子扔到长江里,然后有了一个新的构思 —— 俱乐部场景之外的电子乐派对,更加接地气更加散漫无拘无束的音乐类型活动。于是就有了‘白浪/Bylong’,一个情绪化的派对计划。我计划白浪的活动,能在防空洞、山林、江边、老房子、老工厂、深山古刹等地方出现。”

白浪派对的一瞥

“……我应该会在武汉继续做一些事情,不光因为它是 2020 年全球剧变的 ‘ground zero’,确实隐藏着能量和灵感,也是因为离开一线城市后,二线三线城市独特的生活魅力让我意识到音乐和聚会有了更多的可能性 —— 与土地的连接性,与工人阶级的连接性。就电子乐派对而言,我希望能感受到更工人阶级的一面,更朴实无华的一面,更社区性、亲近感的一面,而不是被中产阶级审美和时尚艺术裹挟的一面,被品味和品牌等标签压榨的一面。制造一些声音,制造一些现场,大家一起享受一下欢乐的氛围,就够了。”

在这样的一年即将终结的时刻,和老吴在武汉发生的一场聊天让我有了找回本心的感受。这一年我们都有许多的计划落空,也有许多的无奈和失去,但波折里也可以看到新的希望在萌生。

在 2020 年最后的一个周六夜,我为 Scandal 预定了一个夜晚,邀请了这一年中遇到的于我有特殊意义的派对组织者兼朋友们,作为它的首章终结。

好在这一年中,派对没有停止。

//撰文、采访:Everlast Phantom

Scandal 周年派对

12 月 26 日

ALL Club

JustSyd

Slowcook

Ziyan

Ikke

OFFSKII

Everlast Phantom