当女博士不耽误搞媒体,也不耽误开夜店

我其实不记得怎么认识卡门的了。当时她已经离开了北京歌德文化中心,做起了 Zhaodai(招待所,一家北京地下电子音乐俱乐部),不过在歌德文化中心的活动上还经常看到她,尤其是和电子音乐文化相关的。有一次她把柏林的和北京两拨 DJ 弄到一块做了一个讲座,柏林的是来自知名地下俱乐部 ://about blank 的成员,北京的则是宋志琦等见证了北京电音俱乐部开端的几位 “老炮”。卡门是主持人兼翻译 —— 作为德国长大的中德混血,她德语英语和中文都很溜。

两者在我看来其实一点都不矛盾,甚至读书对我而言,是 “反权威” 的最有效路径 —— 我不会成为权威,也不想成为权威,但要想跟一些虚张声势的 “权威” 杠,你总需要一些武器,比如知识。

掌握身份,而不被身份掌握。

点击收看 BIE别的 和 JNBY 共同呈现的《身份解脱》第二集。

《身份解脱》第二集:Alex x 卡门

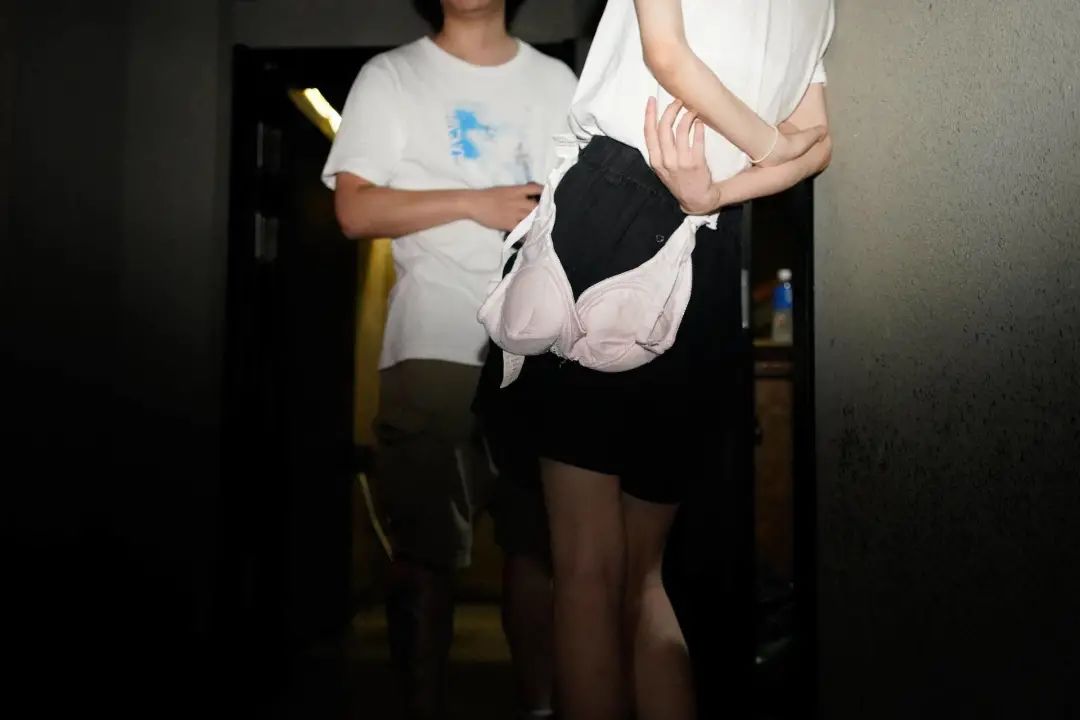

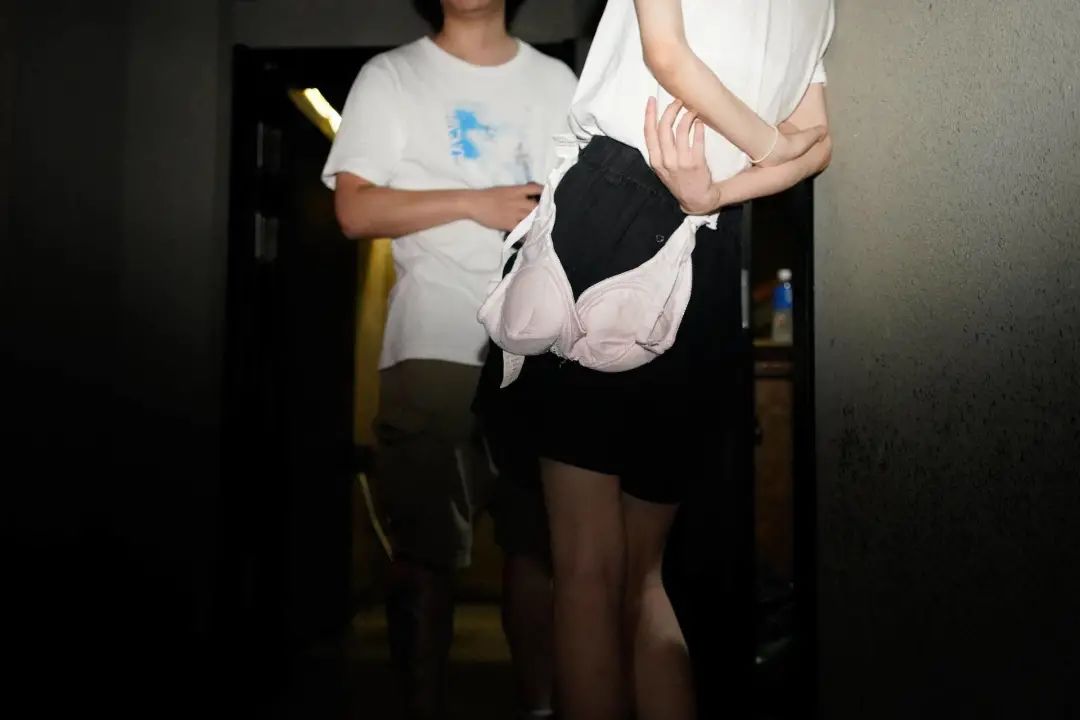

更多剧照请下拉:

以上为《身份解脱》截图

Photos by 商量

Photos by 雅筑

我其实不记得怎么认识卡门的了。当时她已经离开了北京歌德文化中心,做起了 Zhaodai(招待所,一家北京地下电子音乐俱乐部),不过在歌德文化中心的活动上还经常看到她,尤其是和电子音乐文化相关的。有一次她把柏林的和北京两拨 DJ 弄到一块做了一个讲座,柏林的是来自知名地下俱乐部 ://about blank 的成员,北京的则是宋志琦等见证了北京电音俱乐部开端的几位 “老炮”。卡门是主持人兼翻译 —— 作为德国长大的中德混血,她德语英语和中文都很溜。

两者在我看来其实一点都不矛盾,甚至读书对我而言,是 “反权威” 的最有效路径 —— 我不会成为权威,也不想成为权威,但要想跟一些虚张声势的 “权威” 杠,你总需要一些武器,比如知识。

掌握身份,而不被身份掌握。

点击收看 BIE别的 和 JNBY 共同呈现的《身份解脱》第二集。

《身份解脱》第二集:Alex x 卡门

更多剧照请下拉:

以上为《身份解脱》截图

Photos by 商量

Photos by 雅筑