乐队女孩专访:没人想当 “女乐手”

1、眼前一亮,“嘿,这还有个女的”;

2、条件反射般地在心里评价一下她的身材、长相和穿着;

3、猜测一番她和乐队其他男成员可能存在的亲密关系;

两位朋克教母早期最经典的专辑封面都选择了同样性别模糊的西装造型 | 图源网络

摇滚乐经历了这么多年的发展后,女乐手们也终于发展到了如今占各大音乐节 10% 左右的比例。那女乐手有 “果儿” 吗?女人这个身份对于搞摇滚真的毫不重要吗?她们的生活是曾经憧憬中的样子吗?

下面,是我对她们挑衅式发问的结果。

女乐手也会有果儿吗?

2012 年,新裤子彭磊拍了一部以女孩为视角的电影《乐队》,片中的女主角在第一次接近一支(真实的)摇滚乐队时,就理所应当的被当成了送上门的女果儿。这时她说了一句:“有什么了不起的,我也要玩乐队,我也要玩男的 。”

对了,“我也要玩男的” 这半句话最后并没有出现在字幕上。

“我也要玩男人” 这句话被字幕消音后反而更响亮了 | 动图出自电影《乐队》

很遗憾,在我们采访的 9 个乐手里,没有人是 “为了玩男的” 做乐队的。现实中的女孩们更多是为了 ”(像男孩一样)玩音乐” 而拿起了乐器。她们中有流连五道口打口碟店的杨帆,有仗着成绩好高三逃晚自习去看演出还免于被罚的狗狗,有大学报道后立马背着父母请了一周假去巡演的刘敏,有品学兼优大队委为了乐队自由决定去外地上学的李青,还有虽然因为失恋才拿起电吉他,但中学时就用 Greenday 的歌词写英文作文还得了史上最高分的小王吉他手老肚。

但即使是最女权的摇滚乐手,也不会否认摇滚乐和性之间的暧昧关系。

女孩喜欢听摇滚并不是一件新鲜事。即使在 “鸡*摇滚”(Cock Rock)横行的时代,女性也一直是摇滚乐的主要受众,男性荷尔蒙的消费者。虽然女孩通往摇滚明星之路的大门紧紧关着,但却一直有一个名为 Groupie (骨肉皮,简称 “果儿” )的女性专属通道。即使 “Rock Star” 的时代已经过去了,但人们对骨肉皮的记忆却不会轻易抹去。 “见到女孩就叫果儿” 的摇滚圈文化,也不会因为现在女孩也能上台了,就仓促断了香火。

一个提示:穿印 ”好女孩上天堂,坏女孩去后台” (Good girls go to heaven, bad girls go backstage)的文化衫去看现场,会增加上乐队官方ins和推特的几率 | 图源:Gun N' Roses 官方推特

因此我很好奇,女乐手也会有男果儿吗?

我采访的这些人多多少少都见过出没于男乐手身边的女果儿,但目前还没有一个有幸遇过男果儿的女乐手。

对此,小王乐队的贝斯手养鸡发出了她的灵魂呐喊:好想草粉!!(养鸡:记得帮我加粗)。不过男粉们先不要鸡动,她紧接着补充说,“但要是长得丑的也会告他猥亵“。

除此之外,养鸡还给我补充了一个知识点:在骨肉皮圈里,果儿形容女孩,瓷儿形容男孩。

小王乐队的几个女孩提到了骨肉皮文化背后的性别权力关系,主唱月兔甚至觉得这种骨肉皮对乐手的献身式的臣服,在精神上近乎于 sm 虐恋。这几个女孩都表示自己在舞台上时很享受被臣服的快感,但同时乐队的吉他手肚肚提到,等下了舞台,女孩却又大多不喜欢舔狗。

图左右的两个女孩是摇滚历史上两个知名的骨肉皮,Sable Starr 和 Lori Maddox,照片中间的是 Slade 的吉他手 Dave Hill | 图源:Getty Images

对于一些乐队女孩来说,被当成果儿可能是比 “女乐手” 三个字更严重的侮辱。小王乐队的鼓手早早就经历过这样的事情,她不明白怎么会有女孩愿意被这样对待。而小王乐队的月兔则尝试在圈内打交道时,提前跟人明确自己的乐手身份,来获得更平等的对待。但更多的受访女孩都表示,果儿们开心就好。

杨帆早年的乐队 “挂在盒子上”,是中国最早的女性摇滚乐队之一。她在圈内的时间也比较长,采访中提到她认识的一些果儿后来也都变成了朋友。而且她们中的一些人,在接触摇滚乐手后也会开始组建自己的乐队。

对于自己没有男果儿这件事,杨帆表示 “亏了”,但她想了想又说:孔雀不开屏怎么会吸引人呢?

晕车车的李青对骨肉皮有不一样的看法。她觉得,属于骨肉皮的时代已经过去了。如今,大家都在网上听歌,一副沉迷于信息时代的样子,喜欢的音乐类似也不一样了,电子音乐还有那些小确幸、小确丧的,它们都没有浓烈到能够再产生散发着摇滚明星般荷尔蒙气质的乐手,又何来追逐他们而生的骨肉皮。

她也因此将自己没有果儿这件事,归结于她所做的音乐偏冷静。

李青所说的这种时代音乐偏好的转变,不仅影响着以围绕着摇滚明星而建立的摇滚文化,也同时影响着摇滚乐手的面貌。如果摇滚不再是一样散发男性荷尔蒙的活动,什么样儿才够摇滚呢?

女乐手都什么样儿?

“你想看上去酷一点,还是迷人一点儿?” 迈克尔问我,好像这两样是互不相容的。后来我穿了绘银粉、缀亮片、褪色截短的牛仔裤,还有缀着薄薄一层珠宝的露脐短上衣,这对我和我的外表来说都算是一个转折点。我不想仅仅是显得很酷,还想显得更摇滚乐;我也想显得更像女孩。

这句话出自《乐队女孩》(2012)一书,它是音速青年乐队(Sonic Youth) 的女主唱、贝斯手 Kim Gordon 所写的回忆录。在书中,她还描述了圈内人是如何劝说她褪去自己中产阶级的外表和女性气质,努力显得丑一点,这样看起来才更真诚。

但如今,摇滚乐在发展中无法避免地经历了商品化和信息化的历程,也就随之逐渐变为中产阶级身份和品味的象征,成为主流审美的一部分。这些乐队女孩也不必再用男孩子气掩饰自己本来的喜好。

我跟几位乐手聊了聊她们在演出和生活中的爱用品,试图用物质来解构一下摇滚。

除了爱用品推荐,我还和几位乐手进行了 “ what's in your bag ” 环节。在翻包的过程中,几乎所有人都强调了包里必须有耳机。小王乐队的鼓手早早平时会在包里装一副耳塞,练鼓的时候带。重塑的刘敏除了耳机和烟,平时还会带着调弦的扳手和一小瓶香水,通常是偏中性的香味和喜欢的茉莉香,比如 Jo Malone 的茉莉味香水或者 Diptyque 的檀道。另外,爱画画的杨帆喜欢在包里装上纸和笔,演出前会用画画的方式纾解紧张感。

杨帆的画。疫情期间,她把小时候学的动画捡起来了,从自己的音乐 MV 画起,现在已经快发布了。| 图源:杨帆微博 @杨帆_LiYangFan

不过,相比人云亦云地装备上一身的摇滚符号,有独立精神这件事实则更接近摇滚的本质。

我们的文化环境对女孩并不宽容,也并不习惯于鼓励女孩去 “听自己的”。对女人身材外形的评判噪音很多,女人可以自主选择的宽敞大路却有点少。所以,独立地探索并坚持自己不同于主流喜好的音乐品味,创造并且相信自己在音乐上的独特价值,这其实是摇滚乐对女孩来说最大的门槛 —— 这或许也是 “女乐手” 们唯一的绝对共同点。

还有一些不绝对的共同点,比如一些实在的性别难题。

摇滚不是痛经的解药

生理期痛经这个事儿,说大不大,说小不小。不至于致残,但来了的时候真的无法忽略。

小王乐队的肚肚用 “痛得想跳楼,整个床都被汗湿透了” 来描述自己的痛经体验,而在镜头前十分高冷的刘敏也在采访中表示,她有段时间会在经期第一天 “疼到哇哇哭”。但如果最疼的这天撞上演出,她们就咬着牙上台演。

对于大部分女乐手来说,对于生理期经痛的解决方案就是止痛药(狗狗还特别推荐了日本的 EVE 止疼药)。但杨帆讲了一个演出时暖宝宝爆炸的恐怖故事。

事情发生在一个特别冷的冬天,寒冷的天气加重了小腹的疼痛,她不得不贴了一个暖宝宝在腰上。彩排到的一半的时候,突然听见一声暗响,没有人知道其实是她的暖宝宝爆炸了。杨帆瞬间后腰巨痛,爆开的高温碳粒顺着衣服散到了裤腿里,被烫的皮肤马上起了水泡。

因为队友都是男生,她当时只是叫了暂停,准备自己去厕所解决。然而,Livehouse 里只有一个男女共用的厕所。在那样的剧痛的时刻,厕所还在排队。里面上大号的男人因为不满杨帆的催促和敲门而故意不冲马桶就离开。杨帆只能直接狼狈地在这样的厕所里简单清理了身上的碳粒,并坚持演完后才去了医院。事后,也没有跟队友说过这段糟糕的经历。

“他们人都挺好的,知道我生理期也会说句多喝热水,但他们都是男生,也没法理解(这种痛)”,杨帆这样解释当时的情况。她还说到,自己生理期会情绪不好,事后也会向乐队成员们道歉。

准备演出的杨帆 | 图源杨帆微博

除了生理期问题,长途巡演时找厕所也是乐队女孩们都会遇到的难题。“撒野尿” 是常规操作,只是当没有同性队友时,女孩们只能自己眼观六路耳听八方,提防着不被发现。李青说她在美国巡演的时候就不幸被人撞见过一次 —— 不过她觉得这没什么,也让其他女孩们不要因此感到太过尴尬。

其实,生理相关问题对于女乐手们来说,可能是最容易克服的问题了。毕竟这些靠自己就能解决,但有些性别问题却比较难。

比如说,女乐手要将音乐的爱好职业化,要面对的压力会比男性乐手更大。学者 Mary AnnClawson 在 1999 年发表的一篇论文中做出观察,女性贝斯手多,是因为男性更喜欢弹吉他,对于女性来说,弹贝斯有更多机会进入乐队。不过如果问行业内的人为什么女性贝斯手比较多,人们大多会觉得,这只有一个显而易见的原因,那就是弹贝斯的门槛更低。

摇滚乐对女性有不够包容的一面,(想)做乐队的女孩都能感觉到,有的选择让自己不去在意,有的选择在意但是硬磕。但不管怎么样,留下来的都是少数。

爱摇滚的女孩,后来都去哪儿了?

小王乐队的鼓手早早这两个月一直在学校教鼓,学生里有 6、7 个女生和 1 个男生。早早问说,学鼓的女生有这么多,成为乐手的却没有几个,很奇怪这些人最后都去哪儿了。

在采访中,我也试着问了其他人这个问题。没有人有究极答案,但她们都给出了自己的经验和见解。

杨帆说,大概是因为玩乐队太累了,也不挣钱。那些女孩们找到男朋友就不玩了,何况有哪个男生会愿意自己的女朋友成天跟着圈里这一大堆男的一块熬夜呢。而且即使在圈里,大家也会督促着女孩 “及时退出”。在她 26、7岁的时候,有一次在录音棚,那里的老板问她多大了,得到答复后他评价说:“那你还能玩个几年,30 多岁就该收收心了。” 但对于男乐手来说,30 多岁正是他们出东西的年纪。

另外,男人作为世界主角,指点江山的习惯在摇滚圈也没有例外。不止一个女乐手吐槽了她们经常受到圈里男乐手们不负责任的评价和 “点拨“。

杨笠在《脱口秀大会》上对直男思维的精准吐槽,在各行各业都适用 | 图源网络

而且,在女性占极少数的独立音乐行业,女乐手不可避免的要面对同性孤独和与异性交往的问题。

小王乐队的贝斯手养鸡在采访快结束时跟我说,这是她今年说话最多的一天。其他受访者的同性好友,也基本都来自于圈外。养鸡这样不用坐班的漫画工作者,就很难再去结交新的同性朋友。而那些因为音乐结识的异性朋友,又很难在长期交往中保持单纯地朋友关系,往往或者成了恋人,或者成了陌生人。就算只是单纯地做异性队友,身边的人也总是少不了阴阳怪气地问一句:“你们睡过了吗?”

至于完全由女孩组成的小王乐队,她们在采访中特别提到,这是一个由姐妹间的友谊支撑起来的乐队。她们不会突然开除谁,也不会改变谁。找到什么样的女孩,就玩什么样的乐队。这也是她们觉得最珍贵的一点。

小王乐队的 4 个女孩 | 摄影:靓靓

像狗狗这样一边全职坐班,一边用业余时间做音乐的人,她的业余时间则都被排练和巡演占满。虽然用工作养乐队的生活很辛苦,但狗狗一直说她很满意这样的状态。但如果有一天,自己的乐队巡演和工作冲突时,她会毫不犹豫辞掉现在互联网大厂的工作,以乐队优先。毕竟工作就是为了挣钱,没了还可以再找。但做得开心乐队却很难得。

女乐手的职业生涯很辛苦。但对于那些能够坚持 “做出来” 成为职业音乐人的女孩,比如刘敏、李青和付菡,当我问到她们现在的生活是否是曾经所憧憬的样子时,她们都毫不犹豫地回答说 “是”。

“虽然生活中有时也还是会有沮丧,但任何人不管做什么都会有;而每当我想到,“我已经在干我想干事的了”,就觉得这是非——常——幸福的一件事,太幸福了,已经没有什么可说的了。”

这是李青给我的回答。

在采访的最后,我问了这些乐手们如果不做乐队会做什么,喜欢画画的付菡、杨帆、狗狗和养鸡都说会用画画的方式继续她们的艺术表达和创作,李青则说会去种田,而刘敏除了音乐之外就没有其他想做的事了。

“女乐手” 这个标签,其实除了刻意,还过于单调了。“女乐手” 刘敏在生活中是个喜欢晒猫、晒美食的宅女,也会在聊天中发些 “害羞” 的表情。“女乐手” 李青虽然是厂牌主理人的身份,但她生活中的朋友都把她当 “宝宝”,我也会觉得她似乎还是那个浑身散发着中二气息的二次元少年。

刘敏爱猫 kazu 是她微博上的绝对主角 | 图源刘敏微博

李青在 Carsick Cars 淘汰那天发的微博,一看就是老银魂粉丝了。当我问她有什么想宣传的项目时,除了他们的新单曲,她还提到了他们淘汰赛上改编的《噢!乖》,说他们都特满意,希望大家能去听。| 图源李青微博

这些乐手们还反复和我提出,不能因为摇滚乐通过一个综艺节目红了,就觉得女乐手怎么这么少,她们是不是有什么特别的难处 —— 或者说,难处是有,但比起音乐来都不算什么。摇滚从诞生之时起就排斥女性,这是当代大多数行业所共有的性别史。音乐圈从来不存在 “女乐手” 这样一个乐队编制,就像不存在女司机、女总统、女导演、女博士、女脱口秀演员一样。

对她们来说,做自己是远比做 “女乐手” 更摇滚的事情。

1、眼前一亮,“嘿,这还有个女的”;

2、条件反射般地在心里评价一下她的身材、长相和穿着;

3、猜测一番她和乐队其他男成员可能存在的亲密关系;

两位朋克教母早期最经典的专辑封面都选择了同样性别模糊的西装造型 | 图源网络

摇滚乐经历了这么多年的发展后,女乐手们也终于发展到了如今占各大音乐节 10% 左右的比例。那女乐手有 “果儿” 吗?女人这个身份对于搞摇滚真的毫不重要吗?她们的生活是曾经憧憬中的样子吗?

下面,是我对她们挑衅式发问的结果。

女乐手也会有果儿吗?

2012 年,新裤子彭磊拍了一部以女孩为视角的电影《乐队》,片中的女主角在第一次接近一支(真实的)摇滚乐队时,就理所应当的被当成了送上门的女果儿。这时她说了一句:“有什么了不起的,我也要玩乐队,我也要玩男的 。”

对了,“我也要玩男的” 这半句话最后并没有出现在字幕上。

“我也要玩男人” 这句话被字幕消音后反而更响亮了 | 动图出自电影《乐队》

很遗憾,在我们采访的 9 个乐手里,没有人是 “为了玩男的” 做乐队的。现实中的女孩们更多是为了 ”(像男孩一样)玩音乐” 而拿起了乐器。她们中有流连五道口打口碟店的杨帆,有仗着成绩好高三逃晚自习去看演出还免于被罚的狗狗,有大学报道后立马背着父母请了一周假去巡演的刘敏,有品学兼优大队委为了乐队自由决定去外地上学的李青,还有虽然因为失恋才拿起电吉他,但中学时就用 Greenday 的歌词写英文作文还得了史上最高分的小王吉他手老肚。

但即使是最女权的摇滚乐手,也不会否认摇滚乐和性之间的暧昧关系。

女孩喜欢听摇滚并不是一件新鲜事。即使在 “鸡*摇滚”(Cock Rock)横行的时代,女性也一直是摇滚乐的主要受众,男性荷尔蒙的消费者。虽然女孩通往摇滚明星之路的大门紧紧关着,但却一直有一个名为 Groupie (骨肉皮,简称 “果儿” )的女性专属通道。即使 “Rock Star” 的时代已经过去了,但人们对骨肉皮的记忆却不会轻易抹去。 “见到女孩就叫果儿” 的摇滚圈文化,也不会因为现在女孩也能上台了,就仓促断了香火。

一个提示:穿印 ”好女孩上天堂,坏女孩去后台” (Good girls go to heaven, bad girls go backstage)的文化衫去看现场,会增加上乐队官方ins和推特的几率 | 图源:Gun N' Roses 官方推特

因此我很好奇,女乐手也会有男果儿吗?

我采访的这些人多多少少都见过出没于男乐手身边的女果儿,但目前还没有一个有幸遇过男果儿的女乐手。

对此,小王乐队的贝斯手养鸡发出了她的灵魂呐喊:好想草粉!!(养鸡:记得帮我加粗)。不过男粉们先不要鸡动,她紧接着补充说,“但要是长得丑的也会告他猥亵“。

除此之外,养鸡还给我补充了一个知识点:在骨肉皮圈里,果儿形容女孩,瓷儿形容男孩。

小王乐队的几个女孩提到了骨肉皮文化背后的性别权力关系,主唱月兔甚至觉得这种骨肉皮对乐手的献身式的臣服,在精神上近乎于 sm 虐恋。这几个女孩都表示自己在舞台上时很享受被臣服的快感,但同时乐队的吉他手肚肚提到,等下了舞台,女孩却又大多不喜欢舔狗。

图左右的两个女孩是摇滚历史上两个知名的骨肉皮,Sable Starr 和 Lori Maddox,照片中间的是 Slade 的吉他手 Dave Hill | 图源:Getty Images

对于一些乐队女孩来说,被当成果儿可能是比 “女乐手” 三个字更严重的侮辱。小王乐队的鼓手早早就经历过这样的事情,她不明白怎么会有女孩愿意被这样对待。而小王乐队的月兔则尝试在圈内打交道时,提前跟人明确自己的乐手身份,来获得更平等的对待。但更多的受访女孩都表示,果儿们开心就好。

杨帆早年的乐队 “挂在盒子上”,是中国最早的女性摇滚乐队之一。她在圈内的时间也比较长,采访中提到她认识的一些果儿后来也都变成了朋友。而且她们中的一些人,在接触摇滚乐手后也会开始组建自己的乐队。

对于自己没有男果儿这件事,杨帆表示 “亏了”,但她想了想又说:孔雀不开屏怎么会吸引人呢?

晕车车的李青对骨肉皮有不一样的看法。她觉得,属于骨肉皮的时代已经过去了。如今,大家都在网上听歌,一副沉迷于信息时代的样子,喜欢的音乐类似也不一样了,电子音乐还有那些小确幸、小确丧的,它们都没有浓烈到能够再产生散发着摇滚明星般荷尔蒙气质的乐手,又何来追逐他们而生的骨肉皮。

她也因此将自己没有果儿这件事,归结于她所做的音乐偏冷静。

李青所说的这种时代音乐偏好的转变,不仅影响着以围绕着摇滚明星而建立的摇滚文化,也同时影响着摇滚乐手的面貌。如果摇滚不再是一样散发男性荷尔蒙的活动,什么样儿才够摇滚呢?

女乐手都什么样儿?

“你想看上去酷一点,还是迷人一点儿?” 迈克尔问我,好像这两样是互不相容的。后来我穿了绘银粉、缀亮片、褪色截短的牛仔裤,还有缀着薄薄一层珠宝的露脐短上衣,这对我和我的外表来说都算是一个转折点。我不想仅仅是显得很酷,还想显得更摇滚乐;我也想显得更像女孩。

这句话出自《乐队女孩》(2012)一书,它是音速青年乐队(Sonic Youth) 的女主唱、贝斯手 Kim Gordon 所写的回忆录。在书中,她还描述了圈内人是如何劝说她褪去自己中产阶级的外表和女性气质,努力显得丑一点,这样看起来才更真诚。

但如今,摇滚乐在发展中无法避免地经历了商品化和信息化的历程,也就随之逐渐变为中产阶级身份和品味的象征,成为主流审美的一部分。这些乐队女孩也不必再用男孩子气掩饰自己本来的喜好。

我跟几位乐手聊了聊她们在演出和生活中的爱用品,试图用物质来解构一下摇滚。

除了爱用品推荐,我还和几位乐手进行了 “ what's in your bag ” 环节。在翻包的过程中,几乎所有人都强调了包里必须有耳机。小王乐队的鼓手早早平时会在包里装一副耳塞,练鼓的时候带。重塑的刘敏除了耳机和烟,平时还会带着调弦的扳手和一小瓶香水,通常是偏中性的香味和喜欢的茉莉香,比如 Jo Malone 的茉莉味香水或者 Diptyque 的檀道。另外,爱画画的杨帆喜欢在包里装上纸和笔,演出前会用画画的方式纾解紧张感。

杨帆的画。疫情期间,她把小时候学的动画捡起来了,从自己的音乐 MV 画起,现在已经快发布了。| 图源:杨帆微博 @杨帆_LiYangFan

不过,相比人云亦云地装备上一身的摇滚符号,有独立精神这件事实则更接近摇滚的本质。

我们的文化环境对女孩并不宽容,也并不习惯于鼓励女孩去 “听自己的”。对女人身材外形的评判噪音很多,女人可以自主选择的宽敞大路却有点少。所以,独立地探索并坚持自己不同于主流喜好的音乐品味,创造并且相信自己在音乐上的独特价值,这其实是摇滚乐对女孩来说最大的门槛 —— 这或许也是 “女乐手” 们唯一的绝对共同点。

还有一些不绝对的共同点,比如一些实在的性别难题。

摇滚不是痛经的解药

生理期痛经这个事儿,说大不大,说小不小。不至于致残,但来了的时候真的无法忽略。

小王乐队的肚肚用 “痛得想跳楼,整个床都被汗湿透了” 来描述自己的痛经体验,而在镜头前十分高冷的刘敏也在采访中表示,她有段时间会在经期第一天 “疼到哇哇哭”。但如果最疼的这天撞上演出,她们就咬着牙上台演。

对于大部分女乐手来说,对于生理期经痛的解决方案就是止痛药(狗狗还特别推荐了日本的 EVE 止疼药)。但杨帆讲了一个演出时暖宝宝爆炸的恐怖故事。

事情发生在一个特别冷的冬天,寒冷的天气加重了小腹的疼痛,她不得不贴了一个暖宝宝在腰上。彩排到的一半的时候,突然听见一声暗响,没有人知道其实是她的暖宝宝爆炸了。杨帆瞬间后腰巨痛,爆开的高温碳粒顺着衣服散到了裤腿里,被烫的皮肤马上起了水泡。

因为队友都是男生,她当时只是叫了暂停,准备自己去厕所解决。然而,Livehouse 里只有一个男女共用的厕所。在那样的剧痛的时刻,厕所还在排队。里面上大号的男人因为不满杨帆的催促和敲门而故意不冲马桶就离开。杨帆只能直接狼狈地在这样的厕所里简单清理了身上的碳粒,并坚持演完后才去了医院。事后,也没有跟队友说过这段糟糕的经历。

“他们人都挺好的,知道我生理期也会说句多喝热水,但他们都是男生,也没法理解(这种痛)”,杨帆这样解释当时的情况。她还说到,自己生理期会情绪不好,事后也会向乐队成员们道歉。

准备演出的杨帆 | 图源杨帆微博

除了生理期问题,长途巡演时找厕所也是乐队女孩们都会遇到的难题。“撒野尿” 是常规操作,只是当没有同性队友时,女孩们只能自己眼观六路耳听八方,提防着不被发现。李青说她在美国巡演的时候就不幸被人撞见过一次 —— 不过她觉得这没什么,也让其他女孩们不要因此感到太过尴尬。

其实,生理相关问题对于女乐手们来说,可能是最容易克服的问题了。毕竟这些靠自己就能解决,但有些性别问题却比较难。

比如说,女乐手要将音乐的爱好职业化,要面对的压力会比男性乐手更大。学者 Mary AnnClawson 在 1999 年发表的一篇论文中做出观察,女性贝斯手多,是因为男性更喜欢弹吉他,对于女性来说,弹贝斯有更多机会进入乐队。不过如果问行业内的人为什么女性贝斯手比较多,人们大多会觉得,这只有一个显而易见的原因,那就是弹贝斯的门槛更低。

摇滚乐对女性有不够包容的一面,(想)做乐队的女孩都能感觉到,有的选择让自己不去在意,有的选择在意但是硬磕。但不管怎么样,留下来的都是少数。

爱摇滚的女孩,后来都去哪儿了?

小王乐队的鼓手早早这两个月一直在学校教鼓,学生里有 6、7 个女生和 1 个男生。早早问说,学鼓的女生有这么多,成为乐手的却没有几个,很奇怪这些人最后都去哪儿了。

在采访中,我也试着问了其他人这个问题。没有人有究极答案,但她们都给出了自己的经验和见解。

杨帆说,大概是因为玩乐队太累了,也不挣钱。那些女孩们找到男朋友就不玩了,何况有哪个男生会愿意自己的女朋友成天跟着圈里这一大堆男的一块熬夜呢。而且即使在圈里,大家也会督促着女孩 “及时退出”。在她 26、7岁的时候,有一次在录音棚,那里的老板问她多大了,得到答复后他评价说:“那你还能玩个几年,30 多岁就该收收心了。” 但对于男乐手来说,30 多岁正是他们出东西的年纪。

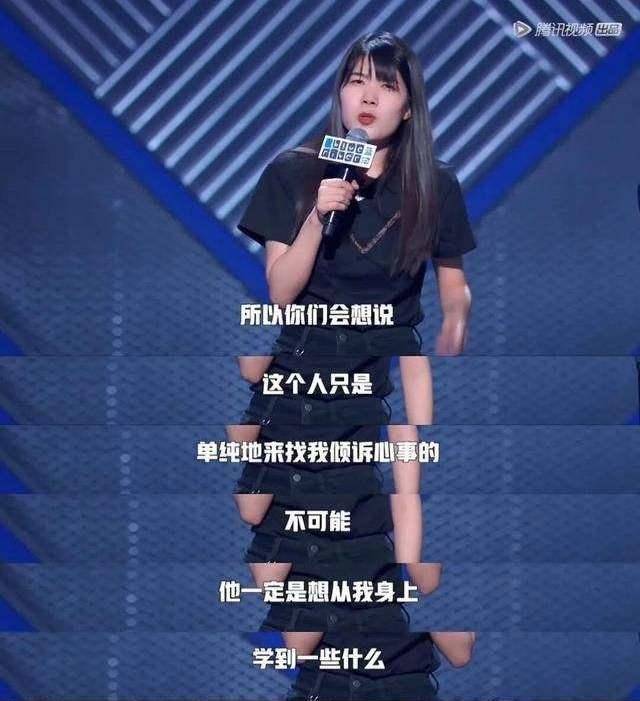

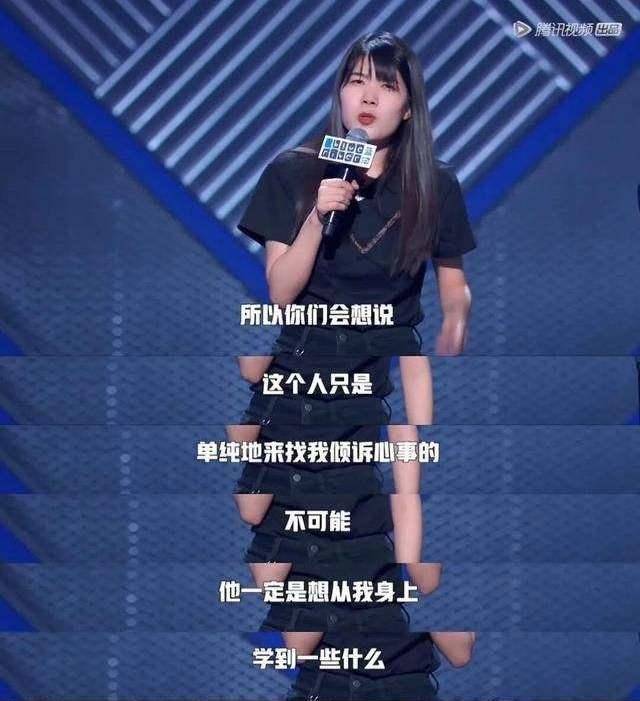

另外,男人作为世界主角,指点江山的习惯在摇滚圈也没有例外。不止一个女乐手吐槽了她们经常受到圈里男乐手们不负责任的评价和 “点拨“。

杨笠在《脱口秀大会》上对直男思维的精准吐槽,在各行各业都适用 | 图源网络

而且,在女性占极少数的独立音乐行业,女乐手不可避免的要面对同性孤独和与异性交往的问题。

小王乐队的贝斯手养鸡在采访快结束时跟我说,这是她今年说话最多的一天。其他受访者的同性好友,也基本都来自于圈外。养鸡这样不用坐班的漫画工作者,就很难再去结交新的同性朋友。而那些因为音乐结识的异性朋友,又很难在长期交往中保持单纯地朋友关系,往往或者成了恋人,或者成了陌生人。就算只是单纯地做异性队友,身边的人也总是少不了阴阳怪气地问一句:“你们睡过了吗?”

至于完全由女孩组成的小王乐队,她们在采访中特别提到,这是一个由姐妹间的友谊支撑起来的乐队。她们不会突然开除谁,也不会改变谁。找到什么样的女孩,就玩什么样的乐队。这也是她们觉得最珍贵的一点。

小王乐队的 4 个女孩 | 摄影:靓靓

像狗狗这样一边全职坐班,一边用业余时间做音乐的人,她的业余时间则都被排练和巡演占满。虽然用工作养乐队的生活很辛苦,但狗狗一直说她很满意这样的状态。但如果有一天,自己的乐队巡演和工作冲突时,她会毫不犹豫辞掉现在互联网大厂的工作,以乐队优先。毕竟工作就是为了挣钱,没了还可以再找。但做得开心乐队却很难得。

女乐手的职业生涯很辛苦。但对于那些能够坚持 “做出来” 成为职业音乐人的女孩,比如刘敏、李青和付菡,当我问到她们现在的生活是否是曾经所憧憬的样子时,她们都毫不犹豫地回答说 “是”。

“虽然生活中有时也还是会有沮丧,但任何人不管做什么都会有;而每当我想到,“我已经在干我想干事的了”,就觉得这是非——常——幸福的一件事,太幸福了,已经没有什么可说的了。”

这是李青给我的回答。

在采访的最后,我问了这些乐手们如果不做乐队会做什么,喜欢画画的付菡、杨帆、狗狗和养鸡都说会用画画的方式继续她们的艺术表达和创作,李青则说会去种田,而刘敏除了音乐之外就没有其他想做的事了。

“女乐手” 这个标签,其实除了刻意,还过于单调了。“女乐手” 刘敏在生活中是个喜欢晒猫、晒美食的宅女,也会在聊天中发些 “害羞” 的表情。“女乐手” 李青虽然是厂牌主理人的身份,但她生活中的朋友都把她当 “宝宝”,我也会觉得她似乎还是那个浑身散发着中二气息的二次元少年。

刘敏爱猫 kazu 是她微博上的绝对主角 | 图源刘敏微博

李青在 Carsick Cars 淘汰那天发的微博,一看就是老银魂粉丝了。当我问她有什么想宣传的项目时,除了他们的新单曲,她还提到了他们淘汰赛上改编的《噢!乖》,说他们都特满意,希望大家能去听。| 图源李青微博

这些乐手们还反复和我提出,不能因为摇滚乐通过一个综艺节目红了,就觉得女乐手怎么这么少,她们是不是有什么特别的难处 —— 或者说,难处是有,但比起音乐来都不算什么。摇滚从诞生之时起就排斥女性,这是当代大多数行业所共有的性别史。音乐圈从来不存在 “女乐手” 这样一个乐队编制,就像不存在女司机、女总统、女导演、女博士、女脱口秀演员一样。

对她们来说,做自己是远比做 “女乐手” 更摇滚的事情。