1981年,我们在流氓罪的边缘蹦过迪

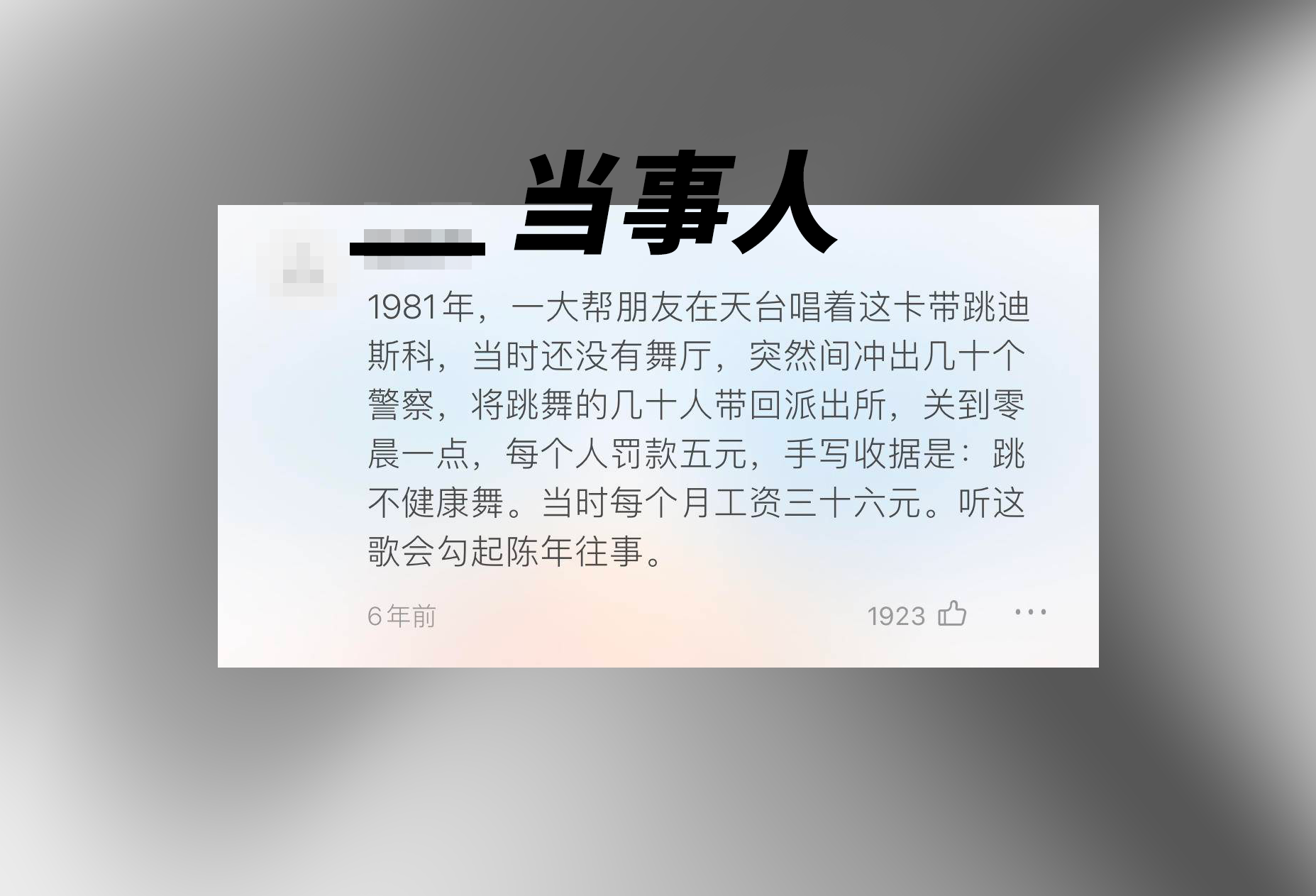

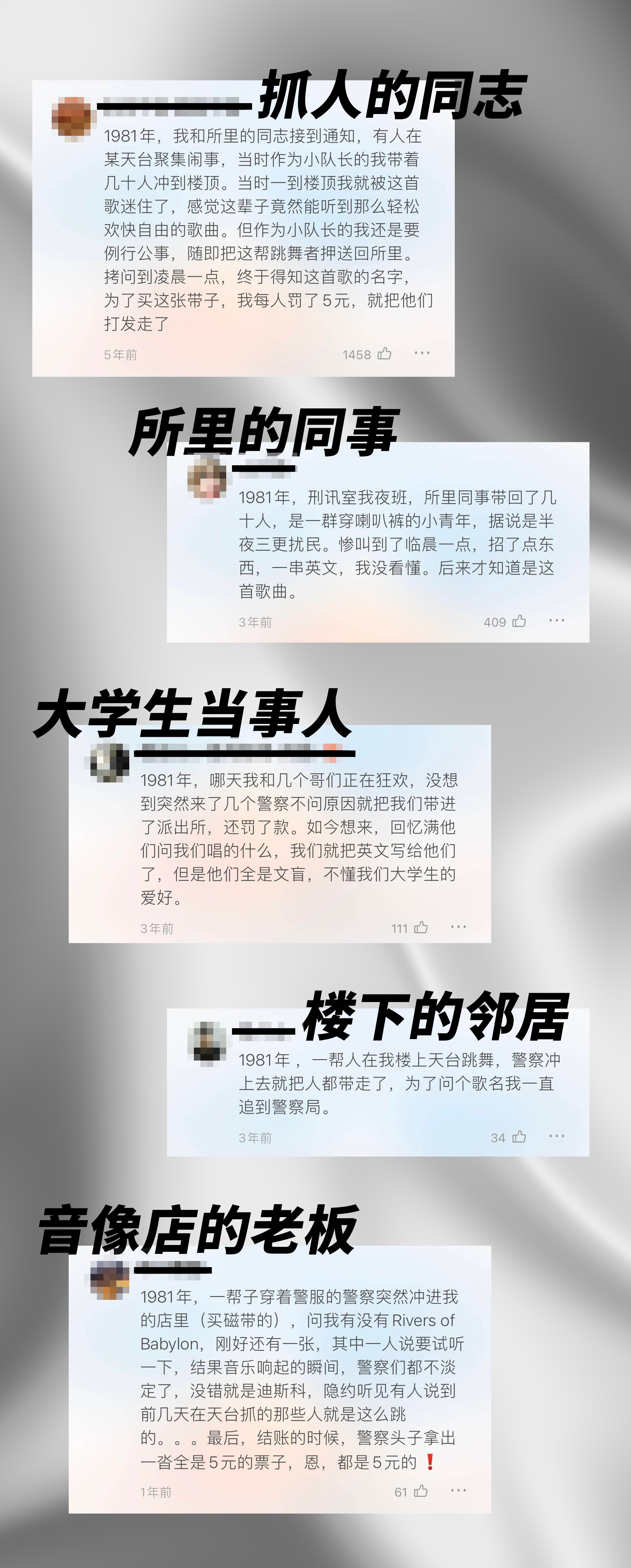

在这条的评论的下面,有一大波被勾起陈年往事的热心网友从不同视角对这次 “1981 事件” 进行了全景式的还原(也不排除刻意写梗的可能性),一步步展示了迪斯科在刚刚登陆大陆时 “人传人” 的过程:

马燕秦照片。当时编剧芦苇也这因跳舞被抓的 300 多人里,他在后来的回忆文章中称马燕秦为 “黑道教母” ,她是一个 40 多岁、长相一般的寡妇,却因为在家办舞会成了当时西安地下社交界的中枢神经。(见尾注 7 )| 图源:搜狐

1979 年以前:不再跳舞的十年

两位老哥告诉我,wg 之前人们也跳舞,而且跳得很好。民国时期,舞厅文化一度风行于上海、天津、广州等沿海开放城市,也产生了百乐门、仙乐斯等一批如雷贯耳的舞厅名字。对于最早开埠的上海来说,当时甚至流传着 “不能跳舞不是上海人” 的说法。

1926 年上海舞厅的男女。| 图源:新浪

建国后,虽然大部分营业性舞厅被取缔,但部分机关、学校等单位还是会不定期举办内部舞会。舞蹈时代随着 wg 正式将交谊舞列为 “封资修” 而中止,伴随着语录歌的 “忠字舞” 成为唯一被允许的群众性舞蹈。

1957 年中国大陆的交谊舞会。| 摄影:Marc Riboud,图源:cpanet.org.cn

1967 年,辽宁知识青年下乡插队的住处,早请示晚汇报活动中跳忠字舞。| 摄影:蒋少武,图源:cpanet.org.cn

1967 年,毛主席最新最高指示发表,列车暂停,全体旅客在站台上跳忠字舞庆祝。| 摄影:蒋少武,图源:cpanet.org.cn

1957 年末,四川省对流浪街头,或有轻微违法行为的未成年人处以劳动教养,安置在仿效苏联设立的国营沙坪农场大堡作业区。图为 1962 年,曾在大堡作业区被“劳教”的杨泽云(前)被释放后,在中川铁厂工作。劳教制度于 2013 年底人大审议废止。| 图源:网易看客

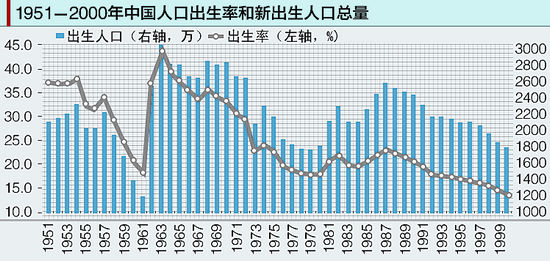

1962 年,三年自然灾害结束,补偿性生育使我国人口出生率一度高达 40%( 2019 年的数据为 10.48% )。| 数据来源:《中国人口统计资料 1949 - 1985 》、历年《中国人口统计年鉴》,图源:网易

1980 年在广州的舞会上只有老年人会跳交谊舞,舞伴也大多是同性。| 摄影:安哥,图源:cpanet.org.cn

79 - 83 年:先有音乐,再摇摆

1979 年除夕夜,人民大会堂举办了一次面向人民售票的舞会,消失多年的交谊舞第一次出现在人民大会堂的联欢会上。这是一个信号:有些东西随着交际舞又回来了。

图中的女孩是演员盖晓玲,她为了这次舞会第一次穿上了高跟鞋。摄影师记录说,舞会中像她这样选择异性舞伴、又跳得大方得体的非常之少,这一幕也因此被定格为经典。(见尾注 5 )| 摄影:李晓斌,图源:新浪

80 年代初,北京市民在学跳交谊舞。| 摄影:黄小兵,图源:cpanet.org.cn

此时,一切看起来都充满希望。这一年,《大众电影》在封底刊印了一张《水晶鞋与玫瑰花》中男女主拥吻的剧照;首都机场新作的壁画《泼水节——生命的赞歌》里绘入了 3 个傣家女子的裸体;《读书》杂志创刊,开篇文章标题叫作 “读书无禁区”;录音机也开始从香港经广东流入大陆,随之掀起一场从耳朵开始的身体解放运动。

“BIE别的” 办公室里收藏的老式录音机。据说这个录音机来自新裤子彭磊,它曾经出现在《龙虎人丹》专辑的封面上。| 摄影/ 后期:冬甩

说到听过最早的 disco 歌曲,一位老哥立马哼起了 1979 年欧阳菲菲的《的士高皇后》中的片段,歌词一字不差,虽然他已经忘了歌手和歌名。视频为《的士高皇后》( Disco Queen ) 1980 年的 MV 。

花大价钱买了这样拉风的录音机,自然要出门大肆炫耀一番。婴儿潮一代出生的年轻人们开始聚集在全国各地的公园里,边上放着录音机,再不济就用手风琴、口琴来代替,用跳跳小舞、喝喝啤酒的方式,创造着属于新一代人的娱乐方式。

1980 年春,每逢星期天,“星星美展” 、“四月影会” 、“今天” 等组织中的年轻人们还有使馆区的外国人们就会自发地聚集在当时还很荒凉的北京圆明园公园,不管是认识的、不认识的,大家就在一起喝着啤酒,跟着录音机里音乐随性扭动。(见尾注 9 、 10 )| 摄影:李晓斌,图源:新浪

于是也就出现了开头 1981 年因为在天台上跳舞而被罚款的情形。我就评论中描述的情形采访了两位老哥,他们说,跳舞不是不可以,但要看跟谁跳、在哪跳,要是一群人未经许可在公共场所放着 “靡靡之音”(非革命歌曲)跳舞,那就是 “不健康舞” ,这个 5 块钱罚得没毛病。

公共场所不能跳舞,那就只好在家里跳舞了,家庭舞会也成为当时最主要的舞会形式。1982 年,一份《关于取缔营业性舞会和劝阻家庭舞会的精神》的文件开始对家庭舞会进行取缔。

1979 年春,北京颐和园公园,跳摇摆舞的时尚青年。| 摄影:李晓斌,图源:siyuefeng.com

1982 年冬天,北京颐和园知春亭餐厅,墙上已经挂起了 “禁止划拳、行令、播放音乐、跳舞”的警示牌。| 摄影:李晓斌,图源:新浪

83 严打:荡步舞的荡,是浪荡的荡

电影《青红》中 80 年代地下舞会的片段,舞会中第一首歌曲就是开头提到的《巴比伦河》。演员秦昊饰演的迪斯科青年在这短短几分钟里贡献了全片最高光的一段舞蹈表演,舞会末尾还上演了经典的 “黑灯舞会” 场景

1987 年,公园里负责驱赶跳舞者的管理人员会骑着自行车巡查,遇到路边跳舞的人就训斥一番。| 摄影:张兆增,图源:新浪

1983 年,在故宫的角落里谈恋爱的男女。虽然恋爱是自由的,但当街勾肩搭背依旧是禁止的,因此情侣约会大多选择公园里僻静的角落。(见尾注 11 ) 我就此特意问了受访者老哥说:“正经夫妻也不行吗?” 他们回答:“正经夫妻就不会勾肩搭背了。” | 摄影:张兆增,图源:新浪

1986 年以后:“一回生,二回熟” 的不正经

1984 年,第一次进舞场的小战士,生涩和拘禁都明晃晃写在脸上。| 摄影:袁学军,图源:cpanet.org.cn

1987 年,云南中越边境的老山前线,战士们也在跳迪斯科,边上放着录音机。| 摄影:安哥,图源:cpanet.org.cn

1987 年,地坛公园的老年迪斯科。这些年纪稍大的人感到无法适应迪厅的环境,他们选择聚集到公园一角,跟着稍缓的音乐节奏,学跳适合老年人的迪斯科。| 摄影:张兆增,图源:新浪

1987 年,西安的广场上,原先看不惯迪斯科的老干部也自己跳起了迪斯科。| 摄影:潘科,图源:cpanet.org.cn

1992 年 12 月,上海和平饭店 “圣诞之夜” 首次公开出现 “三点式” 跳舞女郎。| 摄影:雍和,图源:cpanet.org.cn

2011年,四川成都人民公园,迪斯科一代慢慢步入退休生活,也逐渐成为公园舞场的主角。| 摄影:陈锦,图源:cpanet.org.cn

就这样,在 “一回生,二回熟” 的开放道路上,人们心中对性和身体的禁忌也在不断消除。

1997 年的新版《刑法》中,“流氓罪” 被分拆为具体名目的多个罪名:即聚众斗殴罪(第 292 条)、寻衅滋事罪(第 293 条)、聚众淫乱罪和引诱未成年人参加聚众淫乱罪(第 301 条)、盗窃、侮辱尸体罪(第 302 条)、确立了强制猥亵、侮辱妇女罪以及猥亵儿童罪(第 237 条)。 “流氓” 的叫法从刑法中彻底消失。

而网络时代的到来,更是直接消解了街头 “流氓” 存在的意义。在写这篇文章以前,我已经很久没有在人们的日常话语系统中见过/听说 “流氓” 这个词了。

跳舞禁忌和性禁忌逐渐作古,霹雳舞也被更新的街舞舞种分解稀释,只剩下当年的音乐还原样记录着一代人的青春。

就在我采访完两位老哥的这天,我一边在脑子里转着采访中的各种信息,一边在傍晚的簋街上遛弯,走着走着就听到街边有人在放《巴比伦河》这首歌,恰好是几个从迪斯科年代过来的中年人在路边上喝酒聊天。我马上现学现卖,走上去和他们套起了近乎。

放音乐的就是图中这个潮大爷。80 年代的大录音机换成了如今的小蓝牙音箱,但放的还是那个年代的歌。| 作者供图

这次我们没再继续聊 “罪” ,只谈了那些开心的事。他们给我讲起了八九十年代北京的迪厅,新街口的 JJ Disco、BANANA 和美式风格的 NASA,这些消失的地标承载着他们的青春。这时我的脑子里闪过的是愚公移山和鼓楼 MAO ,而我突然惊恐地发现,它们也已经消失在历史的变迁中。

当开始动笔写这篇文章时,我又打开了《巴比伦河》这首歌,这才发现这首歌的歌词是改编自《圣经·旧约》Psalm 19 和 137 中的内容,讲述的是 2600 年前,在巴比伦帝王尼布甲尼撒毁掉了耶路撒冷后,被流放为奴的犹太人在苦役之余,坐在河边,回忆锡安(上帝应许之地)的情景。

这也许就是这首歌能够勾起这么多陈年往事的原因吧。